"Авиация.

В ещё более печальном положении находилось удовлетворение потребностей Русской Армии в авиации. Производство авиационных моторов в мирное время в Роcсии отсутствовало, если не считать отделения завода Гнома в Москве, дававшее не более 5 двигателей этого рода в месяц. Вследствие этого снабжение нашего воздушного флота авиационными моторами могло основываться главным образом на привозе из заграницы. Но наши союзники, занятые чрезвычайным усилением своих воздушных войск, очень скупо уступали нам эти двигатели.

В воспоминаниях Председателя Государственной Думы М.В.Родзянко упоминается о записке, поданной им осенью 1916 года Государю Императору, в которой обрисовывалось критическое положение нашей авиации. Нам удалось ознакомиться с с этой запиской, а также с ответом, данным на нее Управлением Заведовавшего Авиацией и воздухоплаванием в Действующей Армии.

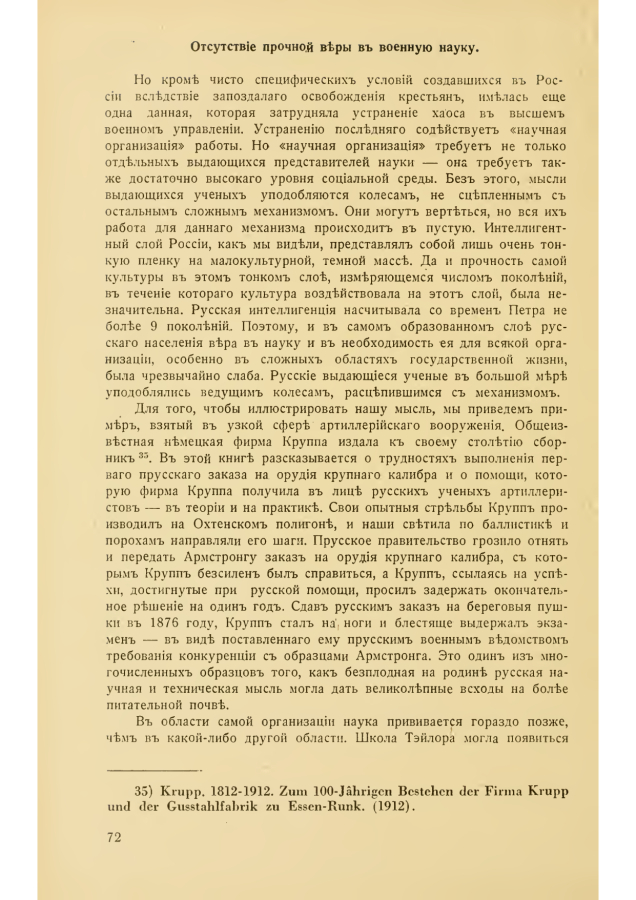

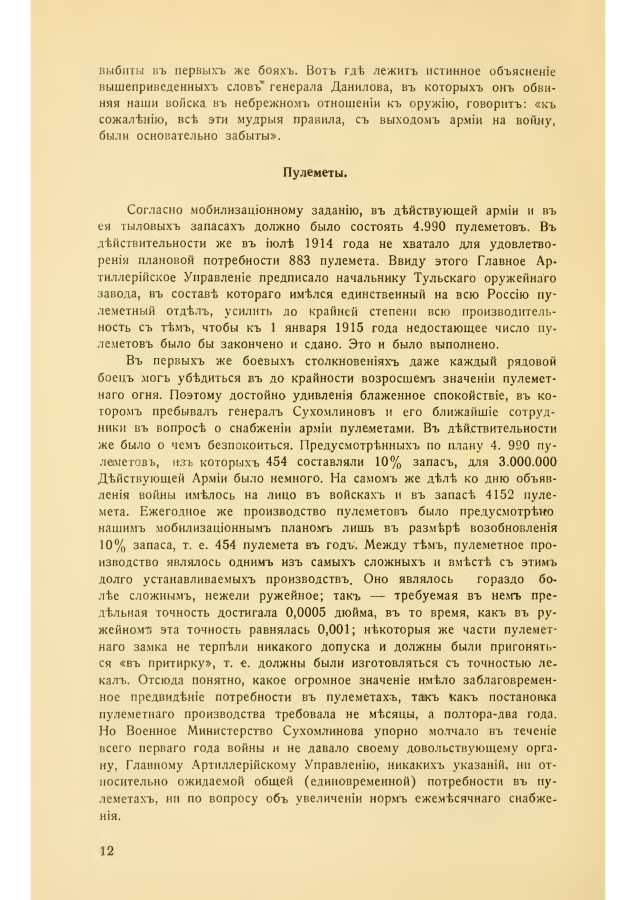

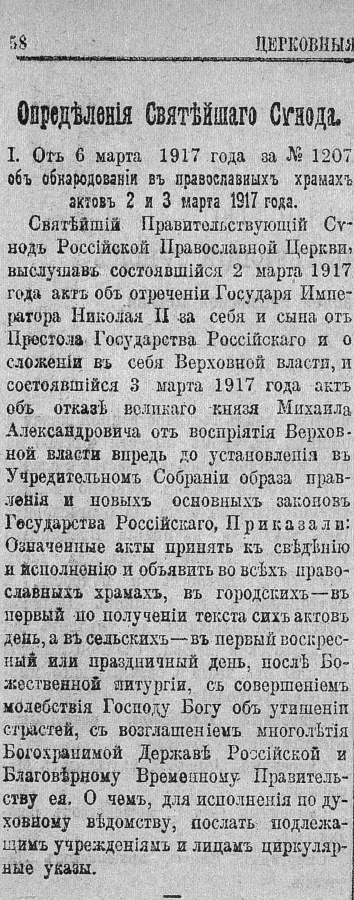

В момент объявления войны на вооружении русской авиации состояли главным образом Ньюпоры в 70 сил, в некоторых отрядах Фарманы типа XVI и XXII (учебные аппараты). Материальная часть во многих отрядах была совершенно изношена, и отряды выступили на войну с самолётами, пролетавшими два года. На войну были отправлены даже Ньюпоры постройки завода Щетинина. Эти Ньюпоры, построенные хоть и по утверждённым, но совершенно неправильным чертежам имели отрицательные углы атаки крыльев, что повлекло за собой целый ряд смертельных аварий; несмотря на это, аппараты оставались на службе и были посланы на войну.Общий состав воздушных сил Русской Армии к началу войны был следующий:

/* см. скан */

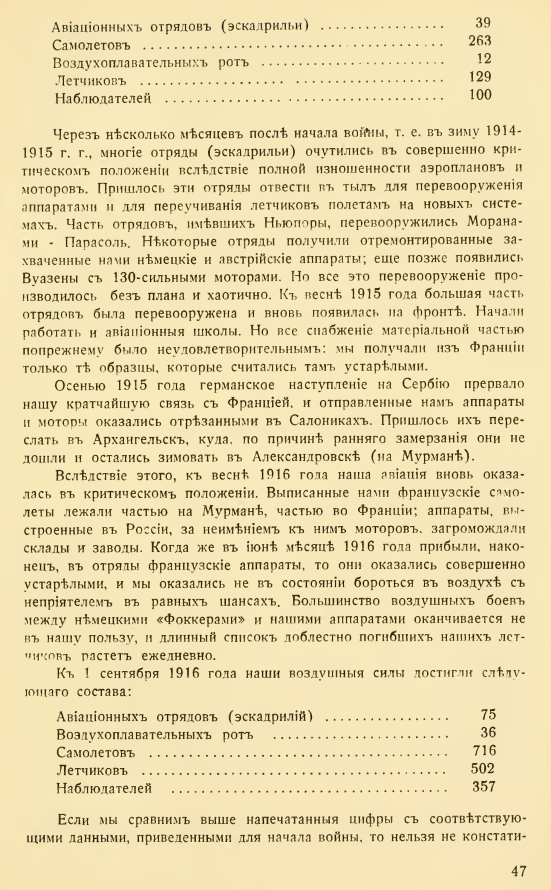

Через несколько месяцев после начала войны, т.е. в зиму 1914-1915 г.г. многие отряды (эскадрильи) очутились в совершенно критическом положении вследствие полной изношенности аэропланов и моторов. Пришлось эти отряды отвести в тыл для перевооружения аппаратами и для переучивания летчиков полетам на новых системах, часть отрядов, имевших Ньюпоры, перевооружились Моранами - Парасоль. Некоторые отряды получили отремонтированные захваченные нами немецкие и австрийские аппараты; еще позже появились Вуазены с 130-сильными моторами. Но все это перевооружение производилось без плана и хаотично. К весне 1915 года большая часть, отрядов была перевооружена и вновь появилась па фронт. Начали работать и авиационные школы. Но все снабжение материальной частью по-прежнему было неудовлетворительным: мы получали из Франции только те образцы, которые считались там устарелыми.

Осенью 1915 года германское наступление на Сербию прервало нашу кратчайшую связь с Францией, и отправленные нам аппараты и моторы оказались отрезанными в Салониках. Пришлось их переслать в Архангельск, куда, по причине раннего замерзания они не дошли и остались зимовать в Александровске (на Мурмане).

Вследствие этого, к весне 1916 года наша армия вновь оказалась в критическом положении. Выписанные нами французские самолеты лежали частью на Мурмане, частью во Франции; аппараты, выстроенные в России, за неимением к ним моторов, загромождали склады и заводы. Когда же в июне месяце 1916 гола прибыли, наконец, в отряды французские аппараты, то они оказались совершенно устарелыми, и мы оказались не в состоянии бороться в воздухе с неприятелем в равных шансах. Большинство воздушных боев между немецкими «Фоккерами» и нашими аппаратами оканчивается не в нашу пользу, и длинный список доблестно погибших наших летчиков растёт ежедневно.

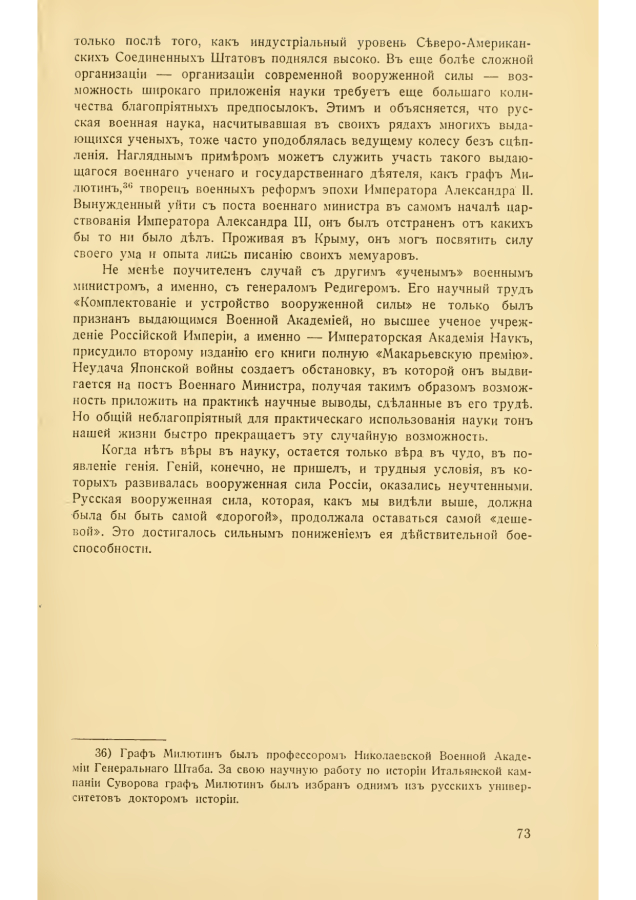

К 1 сентября 1916 года наши воздушные силы достигли состава:

/* см. скан */

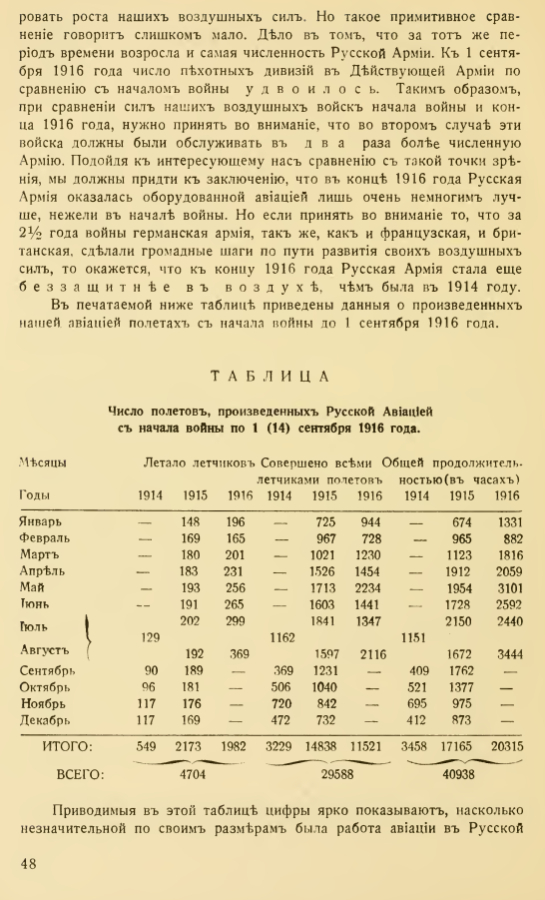

Если мы сравним выше напечатанные цифры с соответствующими данными, приведенными для начала войны, то нельзя не констатировать роста наших воздушных сил. Но такое примитивное сравнение говорит слишком мало. Дело в том, что за тот же период времени возросла и самая численность Русской Армии. К 1 сентября 1916 года число пехотных дивизий в Действующей Армии по сравнению с началом войны удвоилось. Таким образом, при сравнении сил наших воздушных войск начала войны и конца 1916 года, нужно принять во внимание, что во втором случае эти войска должны были обслуживать в два раза более численную Армию. Подойдя к интересующему нас сравнению с такой точки зрения, мы должны придти к заключению, что в конце 1916 года Русская Армия оказалась оборудованной авиацией лишь очень немногим лучше, нежели в начале войны. Но если принять во внимание то, что за 2 года войны германская армия, так же, как и французская, и британская, сделали громадные шаги по пути развития своих воздушных сил, то окажется, что к концу 1916 года Русская Армия стала еще беззащитнее в воздухе чём была в 1914 году. В печатаемой ниже таблице приведены данные о произведенных, нашей авиацией полетах с начала войны по 1 сентября 1916 года.

/* см. скан */

Приводимые в этой таблице цифры ярко показывают, насколько незначительной по своим размерам была работа авиации в Русской Армии. Возьмем для примера месяц самой интенсивной работы. Это август 1916 года, в течение которого совершено было 2116 полетов с общей продолжительностью 3.444 часа. Это дает, в среднем на один день августа 68 полетов с общей продолжительностью в 111 часов. Но в это время Русская Действующая Армия состояла из 14-ти армий (№№ 1-12, Особая и Кавказская) с общим составом более 200 пехотных и 50 кавалерийских дивизий. Протяжение боевой линии, не принимая в расчет Кавказского фронта, превосходит 1000 километров. И для обслуживания таких колоссальных сухопутных сил авиация может производить в день лишь 68 полетов с общей продолжительностью в 111 часов. Чрезвычайная слабость наших воздушных сил отчетливо сознавалась во всех инстанциях русского командования. «Брусилов, Каледин, Сахаров», записывает в июне месяце в своих воспоминаниях Председатель Государственной Думы М.В. Родзянко, «просили обратить самое серьезное внимание на авиацию. В то время как немцы летают над нами как птицы и забрасывают нас бомбами, мы бессильны с ними бороться...» Отлично сознавала это наша Ставка и потому внесла на "Междусоюзническую Конференцию", собравшуюся в январе 1917 года просьбу о присылке Русской Армии, в ближайшие после 1 января 1917 года восемнадцать месяцев, 5200 самолетов."