Как работает историческая лингвистика-2. В берлоге этимолога

В прошлом посте была затронута этимология слова берлога. В комментариях развязалась дискуссия с лингвофриками, которая побудила меня более подробно разобрать историю этого слова, а также наглядно показать контраст научного и фрического подходов к этимологии.

Существует старое предположение о связи берлоги с немецким Bär «медведь» и Loch «дыра». В частности, его можно найти в словаре Даля. Далю, конечно, простительно: в его времена языкознание находилось в пелёнках.

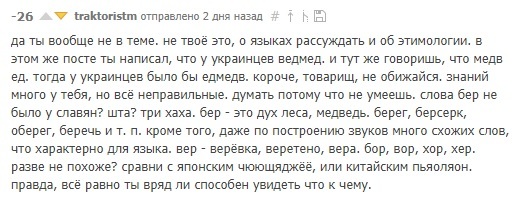

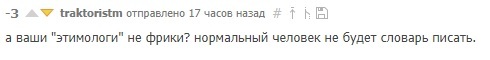

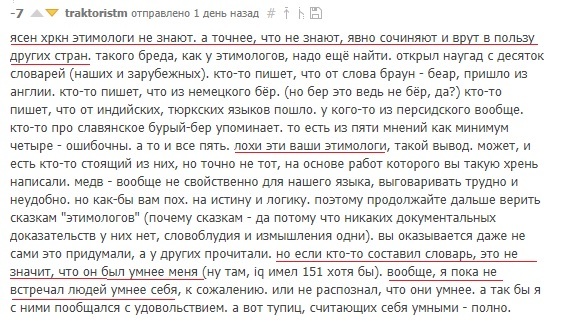

Но современные фрики идут дальше:

Итак, нам предлагают сравнить берлогу с берегом, берёзой, оберегом и считать, что там везде есть некий «бер» - дух леса (ничего не напоминает?). Всё это на фоне очаровательного сравнения хера с 駐車場 «парковка». Ответа на вопрос, есть ли «бер» в словах бергамот, берданка (дух леса говорит danke), бердыш (дух леса дышит), беременная, берендей, берет, берилл (дух леса болен), берцы, я так и не получил. А там чем чёрт не шутит, может, и с-БЕР-банк? Причём не стоит думать, что это всё фантазии одного человека, в Интернете есть сайты, где родноверы конструируют новую мифологию, включающую в себя этого «бера».

Что для поиска верной этимологии делают лингвисты? Они стремятся увеличить количество материала. С одной стороны, изучаются письменные памятники русского и других славянских языков. Лексика этих памятников затем выходит в многотомных словарях. С другой стороны, экспедиции опрашивают бабушек и дедушек по деревням, опять же, не только российским. Результаты публикуются в виде диалектных словарей. Это огромный муравьиный труд тысяч человек, который позволяет нам глубоко проникнуть в историю языка. Фрикам это всё, конечно, невдомёк, как правило, кроме русского литературного они ничего не знают и знать не хотят.

Накопление материала нередко приводит к качественному улучшению нашего понимания ситуации. Так, для современного носителя русского берлога однозначно ассоциируется с медведем (или, что немаловажно, с жилищем неряхи), поэтому сопоставление с Bär не противоречит его чувству языка. Иначе это видят лингвисты, которым известно, что потомки праславянского *bьrlogъ / *bьrloga могут иметь по разным языкам и диалектам следующие значения:

- логово (не обязательно медведя, может быть и кабана или ежа);

- место, где лежат свиньи; подстилка для свиней;

- соломенная подстилка; неопрятная постель;

- грязная лужа; мусор, помои;

- ненастье, дождливая погода.

Полный список форм и значений см. в: Этимологический словарь славянских языков, том 3, стр. 169-170 и Słownik prasłowiański, том 1, стр. 430-431.

Все эти значения требуют объяснения. Если *bьrlogъ – логово только медведя, то следует считать, что значение этого слова в некоторых диалектах серьёзно расширилось. Или же у нас есть альтернативный вариант: изначально это было «грязное логово», а какого животного – не столь важно.

Идём дальше. У фриков нет сомнений, что членить это слово надо как бер-лог-а, и вторая часть связана с глаголом лежать. Или они вообще об этом не думают. Они своего "бера" нашли, а остальное не имеет значения (их же не заботит, куда девать -ег в береге или -ёза в берёзе). Лингвисты же знают, что есть такие формы как польское диалектное barło «грязная постель, неопрятная кровать» и верхнелужицкое borło «берлога, убогое логово; свиное лежбище; подстилка для скота» из *bьrlo, причём польское CarC (где C – любой согласный) и лужицкое CorC по всем правилам исторической фонетики соответствуют русскому CerC. Сюда же следует добавить литовское burlas «жидкая грязь; место растоптанное копытами животных», которое также неплохо соответствует славянскому слову фонетически.

Противопоставление *bьrlo : *bьrlogъ даёт основание предположить, что в берлоге есть суффикс *-og-, такой же, как в творог < творить, пирог < пир, острог > острый, батог < *batati «бить» и ряде других слов. Укрепляет нас в этой мысли то, что корень *bьrl- встречается и в других словах с близкой семантикой: сербохорватском брљав «выпачканный» и брљати «возиться, рыться; пачкать», словенском brljati и словацком bŕľať sa «рыться», а также литовском burlyti «месить еду мордой [о животных]».

В итоге выстраивается стройная и непротиворечивая картина: в праславянском языке был глагол *bьrľati, вероятнее всего, всего значивший «рыться, размешивать в грязь». От него при помощи суффикса –og- образовано *bьrlogъ / *bьrloga «грязное логово», которое в русском языке осталось уже только в сузившемся значении «медвежья берлога». Все совпадения с Bär и логовом случайны. О берёзе и береге даже говорить не приходится.

Следует сказать, что существуют, конечно, и другие этимологии этого слова. Вообще обычно этимологи выдвигают различные версии, устраивая что-то вроде растянутого на годы мозгового штурма, а потом анализируется, какие наиболее соответствует фактам, а остальные отбрасываются. Проблема в том, что в словарях, рассчитанных на специалистов, устаревшие версии обычно приводятся списком в конце словарной статьи, но не поясняется, почему они были отброшены: специалистам это и так понятно. А вот в популярных словарях, как правило, перечисляются все версии подряд безо всякой аргументации (не всегда составители таких словарей сами достаточно квалифицированы, чтобы оценить эту аргументацию). И у читателя таких словарей создаётся ощущение, что этимология – это такая игра, где нет никаких правил и объективных критериев оценки истины.

Если же такой читатель считает, что он самый умный, адский коктейль самомнения и некомпетентности начинает порождать безумные лингвофрические «этимологии».

Наука | Научпоп

9.4K постов82.8K подписчиков

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.