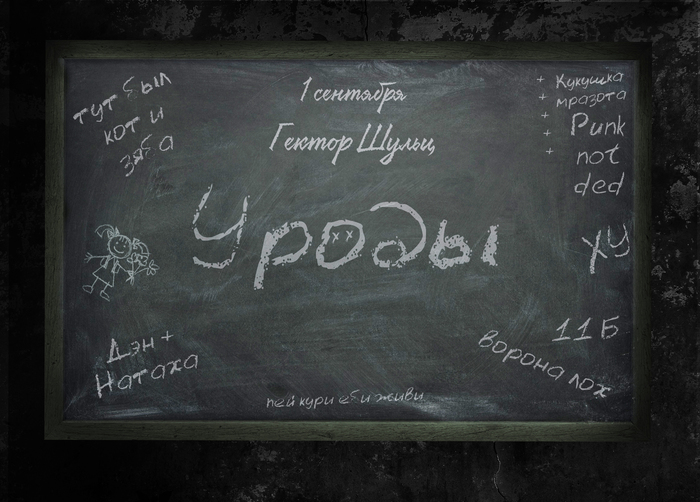

«Ур*ды». Глава двенадцатая

Глава двенадцатая. Двойные стандарты, нервные срывы и лето в городе.

Двойные стандарты учителей часто мелькали в моей тетрадке, но чем ближе был выпускной, тем ярче они становились. Кукушка закрывала глаза на списывание тех, кто посещал её курсы или снабжал втихаря продуктами. Антрацит без зазрений совести ставила Зябе четверки, но я видел, что он сдавал просто пустой лист. Не трогали только редких отличников и хорошистов, в том числе Алёнку. Алёнка твердо хотела закончить школу с одними пятерками, о чем сказала мне однажды во время «обеда», когда мы трескали бутерброды с салом и мягкими помидорами.

— Мне нужна медаль. Это мой единственный шанс уехать отсюда, — тихо ответила она, задумчиво вертя в руках недоеденный бутерброд.

— Что-то мне подсказывает, что у тебя все получится, — улыбнулся я, вгрызаясь в хлеб и резиновое сало. — Завтра папка должен колбасы ливерной принести. Заебало это сало уже.

— Правда? — спросила она.

— Конечно. Он, как зарплату получает, так сразу ливеруху на мясокомбинате у другана берет. Свежую.

— Нет, — рассмеялась Алёнка. — Я про то, что у меня получится.

— Конечно, блядь, получится, — возмутился я и взмахнул рукой. Кусочек сала шлепнулся на пол рядом с ногой, но мне было на него похуй. — Этой школе нужен хоть один настоящий отличник. Антрацит вон у Зябы пустой лист на контрольной забирает, а потом ставит четверку. Дэн вообще в наглую переписывает у Шпилевского на глазах учителей. А ты… ты молодец, Алёнка.

— Правда? — кончики её ушей порозовели, снова заставив меня улыбнуться. — Чего?

— Просто нравится, как ты смущаешься.

— Иди ты в жопу, — рассмеялась она, снова превратившись в ту Алёнку из детства, с которой я лепил куличи во дворе, сидя в песочнице.

— Да я и так там, — усмехнулся я. — Еще пару месяцев, и каникулы, а там еще один год, и все. Свобода.

— Куда пойдешь? — спросила она, медленно жуя хлеб. В отличие от меня, Алёнка наслаждалась каждым бутербродом, вне зависимости от того, с чем он: с колбасой, с салом или просто кусок хлеба с солью или «Галиной Бланкой».

— Не знаю, — буркнул я, доставая яблоко и протягивая его Огурцовой. — Может в шарагу, может в институт попробую поступить. Если нет, то пойду в армейку. Денег нет, чтобы откупиться. Да и похуй, если честно. Пацаны вон возвращаются и говорят, что там нормально. Пиздят, но недолго. Потом по поступкам смотрят…

— У тебя получится.

— Что?

— Всё получится, — горящие глаза Алёнки заставили мое сердце вздрогнуть. — Ты не представляешь, сколько в тебе силы, Тёмка.

— Угу.

— Просто не сдавайся.

— И ты. Никогда не сдавайся и верь в то, что я сказал.

— В то, что завтра будут бутеры с ливерной?

— Иди в жопу, Огурцова, — рассмеялся я, а потом добавил, отдышавшись: — Не будешь верить в себя — сгоришь. Поэтому да. Верь, Алёнка. И все будет. Вот увидишь. И не только бутеры с ливерной, но и с копченой, а может и с икрой.

Но каждый день был для Алёнки тем еще испытанием. Она видела, как учителя относятся к тем, кто платит. Как лижут им жопу, как закрывают глаза на любые проступки и как унижают тех, кто пытается всего добиться сам.

Как раз перед каникулами произошел один случай, заставивший меня посмотреть на все это под другим углом. Заставил задуматься и еще долго терзал душу, пока я переваривал каждый момент и каждую секунду, которую помню до сих пор. Тогда Шпилевский сорвался.

Перед каникулами учителя словно озверели. Они нещадно гоняли Огурцову по всем темам, и каждая выстраданная пятерка заставляла Алёнку плакать. Я, как мог, её поддерживал. Таскал яблоки и бутерброды под лестницу, развлекал рассказами и даже стащил пару книг из библиотеки, но Алёнка мрачнела с каждым днем все больше и больше. Выдохнула только во время последнего звонка, когда уроды, заискивая, понесли учителям цветы.

Мне, Шпилевскому и остальным, кто не платил учителям за курсы, пришлось тяжело. Я давно уже забил хуй на уроки, поэтому все крики и унижения старался пропускать мимо ушей, зная, что свой трояк я один хуй получу. Но Шпилевский, в отличие от меня, не сдавался. Даже несмотря на то, что в мае у него сильно обострилось заикание, из-за чего Лёнька слова порой сказать не мог нормально.

Он корчился и мычал у доски, стараясь «выплюнуть» из горла застрявшие слова, краснел и терпел очередные заебы Кукушки, которая говорила, что он притворяется и ничего не знает. Странно, но даже Зяба и Кот молчали, словно знали, что грядет какой-то взрыв. И он случился на уроке истории, когда Шпилевского вызвали к доске и принялись в очередной раз дрочить.

Лёнька стоически вытерпел минут пять, а потом, обхватив руками голову, заорал. Его крик заставил Кукушку заткнуться и вжаться в спинку стула. Зяба и Кот замерли с раскрытыми от восхищения ртами, готовясь взвыть шакальим смехом. Алёнка побледнела и жалобно посмотрела на меня, а я смотрел на Шпилевского, который, покраснев, орал так, что тряслись стекла в кабинете.

Крик превратился внезапно, и от тишины зазвенело в ушах. Лёнька, чья грудь вздымалась, словно он три километра пробежал, повернулся к охуевшей Кукушке и вперил в неё палец.

— Я не п-п-притворя-аюсь! — протянул он. — Я-аа н-не могу и с-с-слова с-с-сказать! Ды-айте мне лист бу-бумаги, и я а-отвечу!

— Ты что себе позволяешь… — пробормотала Кукушка, поднимаясь со стула, но Шпилевский снова взвыл. Из его глаз потекли слезы, а из горла вырвался сдавленный хрип. Все в полнейшем ахуе смотрели на него.

— Я вас ненавижу! — резко и очень четко произнес Лёнька, обводя безумным взглядом класс. — Я вас ненавижу! Каждого из вас! Лицемеры, сволочи, скотины! Я-а-а ч-ч-человек! За-а что вы так с-со м-мной? Ч-что я вам с-сдела-ал?

— Ты чмо, Шпилевский. Хули тут непонятного? — зевнул Кот и заржал, услышав давящегося смехом Зябу.

— Я не чмо, — тихо парировал Лёнька, беря в руки указку. Его глаза безумно вращались, словно он не знал, кого пиздануть первым. А я как раз сидел на первой парте. Он посмотрел на меня и словно стушевался. — Почему они со мной так? Я же человек?

— Человек, — тихо ответил я, не отводя взгляда. Лёнька сморщился и заплакал.

— Хуйло, — снова бросил Кот, но заткнулся, когда Дэн влепил ему подзатыльник и прошипел:

— Заткнись, нахуй!

— Я не понимаю, — снова мотнул он головой, смотря на меня. — Я н-нико-ому в жи-жизни не с-сделал п-п-плохо. За что вы так…

— Воронин, — влезла Кукушка. — Отведи Шпилевского к медсестре. Я позже приду.

Я не ответил. Молча поднялся, собрал учебники и, взяв Лёньку под руку, повел к выходу. В гробовой тишине.

Если бы я сказал, что от Шпилевского отстали, то соврал бы. В медкабинете ему дали валерьянки, а потом я отвел его домой. На следующий день Лёнька вернулся в школу все тем же Лёнькой. Он молча юркнул за свою парту, промолчал на подъебку Зябы, который заорал на весь класс: «З-за-а ч-что!» и достал тетрадку. До конца года он сидел за партой с потухшим взглядом и так же молча уходил домой. Даже когда Кот отвешивал ему поджопник, всего лишь робко вздрагивал и плелся дальше. Он перестал говорить также и со мной, предпочитая молча конспектировать темы уроков и, как обычно, решая за старшаков контрольные.

Я вытянул его на разговор лишь перед каникулами, когда мы шли вместе из школы. Я, не решаясь бросать Лёньку, частенько доводил его до дома, чтобы он не столкнулся с Мафоном или Дроном. Казалось, что это меньшее, что я могу для него сделать. Тогда-то Лёнька и заговорил, когда я присел на лавочке у его подъезда, чтобы выкурить сигарету. Я курил редко, но в конце десятого, все чаще и чаще тырил сигареты из нычки Мафона, пока не начал таскать в кармане собственную пачку «Петра».

— Я устал, Тём, — сказал он, когда я сел на лавку и закурил сигарету. Присев рядом, он вжал голову в плечи и посмотрел на цветущий сад, которым занималась его мама. Я видел её изредка, когда провожал Лёньку до дома. Она копалась в саду с улыбкой и мурлыкала под нос неизвестные мне песни.

— Знаю, — ответил я, выпуская дым к небу. Стояла теплая майская погода, пели птицы, и мимо нас то и дело пролетали жужжащие насекомые. Только вот на душе по-прежнему было паршиво. — Я тоже устал. Как и Алёнка.

— П-почему вы д-держитесь? — заикаясь, спросил он, смотря на меня. Я посмотрел ему в глаза и пожал плечами.

— Наверное потому, что только это и остается. Держаться. Остался один год, и все. Так мало и так долго, если взглянуть трезво.

— Мне стыдно, — бросил он, снова вжимая голову в плечи. Я робко улыбнулся и потрепал его по плечу. Лёнька вздрогнул.

— Прости, — буркнул я. — Стыдно из-за того, что заорал на уроке?

— Не т-только. С-стыдно за то, ч-что м-молчу, — скривился он, но не заплакал.

— Ты, типа, как Иисус. Он тоже терпел и нам велел.

Лёнька удивленно посмотрел на меня, а потом заржал. Да я и сам не сдержался, поняв, что ляпнул. — Блядь. Вы ж его, типа, не признаете… Забыл.

— Бы-бы-бы… — Лёнька затроил и снова заржал, когда я рассмеялся. Только смешок вышел истеричным. — Бывает. Ч-что мне де-делать, Т-тём?

— Есть выбор? — Лёнька мотнул головой, заставив меня вздохнуть. — Тогда терпеть. Может, одумаются, уроды, в одиннадцатом. Пусть уж ебут кого-нибудь, чем доебываются.

— Лёня! Все хорошо? — сверху раздался голос Лёнькиного отца. Тот поднял голову и, улыбнувшись, кивнул на меня.

— Э-это мой ш-школьный друг. Все н-норма-ально, — ответил он, заставив меня покраснеть. Какой из меня, блядь, друг? Я молчал, когда уроды доебывали Лёньку. Друг бы такого не стерпел. Даже Нефор умудрился хоть раз заступиться, а я ссал, сидя на своем месте и радуясь, что прессуют не меня.

— Хорошо, — судя по голосу, отец не поверил. Я, иногда смотря на небо, видел, что он следит за нами через занавеску на кухне. Но я был этому даже рад. Хоть кто-то, кому не похуй на Лёньку. Я вздохнул и снова затянулся сигаретой.

— Ты молодец, Лёнька.

— Правда? — спросил он, поджав губы. Я кивнул.

— Да. Ты очень сильный. Не то, что они.

Лёнька понял, кто такие «они», и на его лице снова промелькнул гнев.

— Один год?

— Один год, и все, — кивнул я. — Надо просто потерпеть еще немного, раз другого не остается.

— По-потерпеть, — повторил он, сжимая кулаки. — Ду-думаешь, я с-смогу?

— Уверен в этом. Ты сильный. Как Иисус.

В этот раз мы заржали синхронно, снова заставив отца Лёньки вылезти в окно. Но он, увидев своего сына, возможно, впервые в жизни смеющимся, улыбнулся и скрылся в квартире. А мы смеялись, как два дебила, сидя теплым майским днем на лавочке.

В этом году я не поехал в деревню. Завод папки продали каким-то уебкам, а они его закрыли и поувольняли всех. Денег не то что на билет не было, но и на еду порой не хватало. Тогда я впервые поборол свою гордость и стыд.

Вечерами мы с папкой выходили в наш парк, чтобы собрать бутылки, которые оставляла после себя в огромных количествах местная шпана. Пивная стоила семьдесят копеек, водочная пятьдесят.

Мы выходили часов в семь вечера и гуляли до полуночи, а потом, робко звеня пакетами, относили добычу к круглосуточному киоску, где получали за бутылки деньги. Утром мама бежала на рынок и покупала «минимальный набор для выживания», как называл его папка. Соленая килька, булка хлеба, килограмм сахара и три пачки «Примы».

В июле папке стало плохо с сердцем, и он лег в больницу. Лекарства стоили дорого, жрать тоже было надо, поэтому я, скрепя сердце, снова отправился за бутылками. Порой натыкался на своих одноклассников, которые сидели на лавочках в парке и пили пиво. Поначалу я их обходил, пока в очередной момент не плюнул, и не подошел.

Тихо поздоровался, звеня добычей, залез в мусорку и вытащил оттуда пять пивных бутылок, которые тоже отправились в пакет. По пятницам, когда случались дискотеки, я перебарывал свой стыд, брал пакет и отправлялся на поиски, потому что улов в такие дни был большим. Встречал Дэна, который пил пиво на лавке с Панковой. Встречал Кота и Зябу со своими друзьями.

Первый раз они вылупили на меня глаза и молча проводили взглядом. А потом стали подъебывать, но я не выебывался. Понимал, что если не буду этого делать, то нам с мамкой жрать нечего будет.

— Ебать, Ворона! — протянул как-то Зяба, когда я при нем полез в мусорку за бутылками. — Пиздец, ты чмо.

— «Плевать! Забей! Пошли они нахуй!» — яростно повторял я себе раз за разом, под улюлюканье уродов. — «Дома еды нет. Папке лекарства нужны!»

— Смотрите, Ворона у нас нынче бомжом стал, — важно заявлял пьяный Кот. Хоть в драку не лез, и то хорошо. — Уже не чмо, а ебанное нешто! Такого даже пиздить зашкварно…

Однако бутылки пришлось оставить, когда цена на них снизилась до сущих копеек, а по парку начали курсировать бабки, которые не стеснялись поднимать вой и лезть в драку, если ты вдруг опережал их в погоне за бутылкой. Денег стало не хватать. Не только на рыбу, хлеб и сигареты. На все. Маячил одиннадцатый класс, надо было покупать учебники, ручки и тетрадки. А где брать эти деньги, я хуй его знал. Идти грабить кого-то казалось мне столь противным, что я сразу отмел эту мысль. Да и какой из меня, нахуй, грабитель? В школе за себя постоять не могу. Хули тут о другом говорить.

Мне помог Толик Спортсмен, который как-то проходил мимо подъезда, где я курил на лавочке. Он подсел, пытливо посмотрел на меня, а потом спросил:

— Как папка, Тём?

— В больнице, — ответил я, стараясь не смотреть ему в глаза. Пахнущий дорогим одеколоном Толик, сидящий рядом, казался мне каким-то сказочным королем, который подсел к нищему.

— Вы как? Справляетесь?

— Не особо. Я бутылки собираю вечером, мамка тоже ищет, где подработать, да и там копейки платят, которых нихуя не хватает, — ответил я, тяжело вздохнув. Толик чуть подумал, а потом похлопал меня по плечу.

— Пойдешь ко мне? У моих в бригаде место освободилось. На два месяца как раз. Перед школой подработаешь.

— Что надо делать? — спросил я, повернувшись к нему. Толик пожал плечами и улыбнулся.

— Ничего сложного. Приезжает машина с металлом на вокзал, её надо разгрузить и покидать все в вагон. Сотня за смену, работаешь четыре ночи в неделю. Можешь еще выходить, если не устал, — ответил он, протягивая мне пачку сигарет. Я вытащил одну и, закурив, глубоко затянулся. Но думал я недолго, поэтому коротко кивнул.

— Спасибо. Когда выходить?

— Да ладно, малой. Чо мы, чужие друг другу что ли, — усмехнулся он, снова потрепав меня по плечу. Поднявшись, он с хрустом потянулся и повернулся ко мне. — Сегодня подходи к моему подъезду в десять. Мужики подъедут и отвезут тебя на вокзал. Как раз познакомитесь. Парни нормальные, без выебонов, если не борзеть. Но ты не такой, я знаю.

— Угу, — я готов был расплакаться, и Толик наверняка это заметил.

— Выше нос, братишка, — снова улыбнулся он и отправился восвояси.

Вернувшись домой, я сказал маме, что нашел подработку на лето на вокзале. Вагоны грузить. Она поплакала тихонько, но отказать мне не смела. Любые деньги сейчас были нужны. Поэтому мамка достала из кладовки старые отцовские шмотки и запихала их в спортивную сумку. Из еды она положила мне два куска хлеба, вареное яйцо и два помидора. Один из них и яйцо я тайком сунул в холодильник, потому что знал, что кроме двух этих помидоров и яйца, внутри больше ничего нет, а мамке тоже кушать хочется.

Бригада приняла меня настороженно, но после первых двух часов работы, когда я молча таскал металл в вагоны наравне со всеми, оттаяла. В час ночи случился обед, как называли его мужики. Среди них я был единственным пиздюком и потому очень сильно робел. Но как только мы расселись в старой строительной будке, я сразу понял, что здесь не так, как в школе.

— Какой у тебя лихой макинтош-то, Тёмка, — хохотнул один из мужиков, мой тёзка Артём, отзывающийся на погоняло Усатый. Он указал пальцем на отцовский рыболовный плащ, который сейчас висел на стуле, и снова рассмеялся.

— Отъебись от мальца, Усатый. Себя вспомни, когда к Толику пришел. Телогрейка на два размера больше и штаны в латках, — криво улыбнулся другой, крепкий, бритоголовый Макс. У него было погоняло Репа, но я пока не рисковал звать мужиков по погремухам. Новенький еще, не обтерся. Макс повернулся ко мне и удивленно уставился на мой нехитрый обед: два куска хлеба и помидор. — Э, нет, братка. С такими харчами ты тут ноги протянешь, а нам потом чо? Или говеешь, поди?

— Не, — улыбнулся я, жуя хлеб и помидор. — Не успел еще на нормальную еду заработать.

— А хуль ты молчишь? — возмутился Артём и, схватив меня за руку, подтянул к себе. — Налетай. Вон тушенка, вон колбаса, вон водка, если хочешь.

— Какая ему водка, Усатый, — ощерился Митяй, блеснув золотыми фиксами. — Выпьет и прохрапит всю ночь.

— Харош! — отмахнулся Артём и налил мне стопку. — Давай, малой, за знакомство.

— Будем! — улыбнулся я и, опрокинув стопку, поморщился. — Ох, блин.

— Хороша, а? Это не говно из киосков. Мы тут только славную водочку пьем, — рассмеялся еще один мужик. Гриня. Мужики называли его Убивцем, но он не обижался.

— Только это все, Тёмка. Нам еще всю ночь металл кидать. Толян деньгами не обижает, поэтому тут не халявят. Утречком бахнем, так сон слаще, — рассмеялся Митяй, закуривая душистую самокрутку.

— Я не буду. Хватит. А то реально окосею и усну, — улыбнулся я. Мужики мне понравились. Все они, рослые, суровые и могучие, относились ко мне, как к своему. Не было доебов на темы масти, кто я по жизни и прочей школьной хуйни. Лишь гораздо позже я узнал, что жизнь у мужиков была куда тяжелее моей.

— У каждого тут жизнь поломанная, малой, — сказал мне однажды Митяй, пока мы ждали очередную машину с металлом и курили, сидя на бревне. Рядом дымился в кружках крепкий черный чай, на тарелке лежали бутерброды, но мужики предпочитали просто болтать и изредка прикладывались к металлическим кружкам с чаем. Я знал, что их чай куда крепче моего, но был не против. Мне хватало и того, что они заваривали мне. Ни до, ни после я не пробовал столь вкусного чая, словно мужики знали какой-то секрет, о котором боялись рассказать.

— Это, да, — кивнул Репа, которого я не стеснялся звать Репой, потому что ему так привычнее было. — Каждый из нас по ту сторону хоть раз, да оказался. И поверь, ничего там хорошего нет.

— Сидишь и на небо смотришь. Взлететь хочешь, а не можешь, — тихо добавил Убивец. Я его называл исключительно дядей Гришей, и мужику это нравилось, хоть и скрывал.

— Сейчас малолетки себя, как мы, ведут. Во взрослых играют. Только нихуя тут веселого нет, — мрачно зыркнул Митяй.

— Точняк. Кабы не Толик, хуй его знает, чо бы мы делали, — буркнул еще один мужик, дядя Лёша. У него не было безымянного пальца на правой и на левой руках, но работал он всегда на совесть. — Тут как, малой. Если ты оступился раз, то все. Не человек, изгой. А нам много надо разве? Мы всегда поработать готовы. Вот и мечемся между Толяном и его братками. Там металл погрузи, тут вагон разгрузи. Деньги есть, никто не трогает. Хорошо.

— Я знаю. У нас в школе как раз вся эта романтика цветет. На фене ботают, про масть спрашивают, чмырят, — кивнул я, делая глоток чая. Мужики сразу посмурнели и, переглянувшись, синхронно покачали головами.

— Долбоебы, шо еще сказать, малой. Дурь эта из головы когда-нибудь вылетит, но стыдно будет всегда. Ты, главное, как они, не становись. Славный ты пацан, хоть и вежливый очень, — усмехнулся Митяй. — Ну, ну. Не зверей. Ща ты своим стал. Вон, жирком оплыл, взгляд закалился. Надеюсь, что таким и останешься.

— Это здесь для них романтика, — чуть подумав, буркнул Репа. — А там, когда одни и те же рожи, когда спать надо с открытыми глазами и за языком следить, когда тебя под дулом гулять водят, сразу она улетучивается. Видали мы таких, романтичных, блин. Приходит один, на понтах весь, а потом глядь… в петле висит, языком машет, потому как не выдержал.

— Жалко, что узнают об этом только тогда, когда туда попадают, — вздохнул я, закуривая сигарету. — Только вот тем, кого они калечат, никакой радости от этого.

— Повзрослел, малой. Умно говорит, — улыбнулся дядя Гриша. — Мой такой же сейчас, институт заканчивает. Вот для него и въебываю тут. Раньше тоже гоголем ходил по району, да по фене ботал. А меня потом послушал и за ум взялся. Ладно, мужики! Машина пришла, погнали! Потом попиздим.

— Погнали! — хором ответили ему остальные. Я отложил кружку в сторону и не сдержал улыбку. Такие разные, но почему-то ставшие родными. Оступившиеся, но осознавшие свои ошибки. И принявшие малолетку в свой круг, как равного. Несмотря ни на что.

За неделю до конца каникул я проставился перед мужиками. Принес две бутылки хорошей водки и шмат сала. Каждый из них подошел ко мне, обнял и сказал что-то особенное. Кто-то просто добрые слова, кто-то шутил, как дядя Гриша. Но мужики, привыкнув ко мне, неохотно прощались. Словно я был для них эдаким лучиком радости в темном прошлом. Таким, какими были они когда-то давно…

Когда мы ехали с Толиком Спортсменом в его «девятке», я поставил на заднее сиденье пакет с коньяком. Толик пил дорогой коньяк, но мне было не жалко раскошелиться. Я правда был ему очень благодарен. Денег, которые я получал за смены, хватало и на больницу, и на лекарства, и на еду, и на учебники. Учитывая, что я въебывал по пять-шесть смен за неделю, даже удалось немного отложить на черный день. Поэтому коньяк Толику я отдал, несмотря на его отказы.

— Ты изменился, Тёмка, — улыбнулся Толик, пока мы ехали по утренним пустым улицам нашего города. За окном мелькали мелкие прохожие, зеленые деревья и начавшие гаснуть фонари.

— Знаю. Я редко говорю спасибо, но ты меня реально спас. Не только меня, — я проглотил комок и криво улыбнулся.

— Мы свои. Дворовые. С детства вместе и знаем друг друга. Есть, конечно, долбоебы типа Мафона, но их мало и с каждым годом становится все меньше. Кто-то от наркоты сдыхает, кого-то режут, как Ебало. Единицы выживают, а если и выживают, то остаются калеками, — ответил он, закуривая сигарету. Я взял без спроса и себе, но Толик не накричал, лишь снова улыбнулся. — Мужики о тебе только хорошее говорили. Редко кто вливался в бригаду без проблем. Чаще всего терки были. Этот филонит, этот крысит, этот просто еблан.

— Мне с ними тереть нечего. Хорошие они люди. Кто я такой, чтобы судить их за прошлое? — буркнул я и заржал, как и Толик.

— Философ, блядь. Чую Митяя. Как присядет на уши, так только монтировкой его отогнать можно, — отсмеявшись, ответил он. — Ладно. Если серьезно, Тёмка. Не найдешь места после школы, звони. Помогу. Нам толковые пацаны всегда нужны.

— Ага, — кивнул я. — Попробую сам. Сейчас я верю, что смогу.

Толик не ответил. Снова улыбнулся, включил музыку и поддал газу. Его «девятка» стрелой помчалась по проспекту, а я все так же сидел и смотрел в окно.

Я же думал о школе, об уродах и… об Алёнке. С работой я почти не видел её и поэтому волновался, как она там. Единственный человек, по которому я скучал в школе. Но до школы еще неделя. Надо докупить учебники, тетрадки и ручки. Отдохнуть и побыть с родителями, которых толком-то и не видел за лето.

Но я еще не знал, что, войдя в подъезд и открыв почтовый ящик, вытащу из него письмо от Санька из деревни. В нем он путанно и безграмотно напишет, что Костяна больше нет. Поймавший белочку Гриня-долбоеб четыре раза ударил его молотком на пьянке и закончил то, что не закончил участковый, чью дочку когда-то трахнул Костян. Костяна похоронят в закрытом гробу, а Гриня удавится в изоляторе, когда до него дойдет то, что он сотворил. Письмо будет мятым, словно Санёк плакал, когда писал его, а буквы будут прыгать, как веселые дьяволята, которым в кайф нести плохие новости.

Я не знал этого, но верил, что я пройду одиннадцатый класс. Знал и то, что прежним я уже никогда не стану. Как сказал Митяй: «Малой повзрослел». Сейчас я это ощущал так, как никогда ранее.