Именьковская культура: пара-славяне в Поволжье (+северяне)

В науке есть несколько теорий относительно прародины славян. Это, например, теория археолога Марка Щукина (1937-2008) о славянской колыбели в Полесье или же помещение этой самой прародины в Центральную Европу - Паннонию (С.Назин) и Дунайский регион (Флорин Курта). Сегодня же мы поговорим о Именьковской культуре (4-7 веков н.э. ) в Среднем Поволжье.

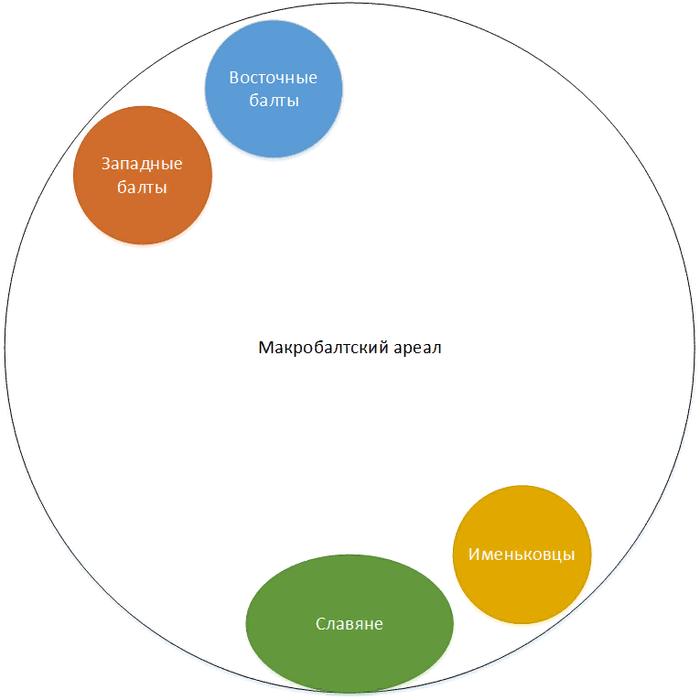

Почему уместнее использовать термин пара-славяне (Греческая приставка Пара- имеет значение "возле, около")? Потому что в формировании ее ядра принял участие массив населения, который являлся отдельной ветвью славян (или балто-славян). Специалист по уральским народам В. В. Напольских на основании земледельческих заимствований в финно-пермских языках построил вот такую схему языка именьковцев.

Однако, сразу оговорюсь, что культура формировалась из нескольких компонентов - то есть была полиэтничной (Сташенков 2005-2006). По мнению Н.П. Салугиной в именьковской заметны 3 компонента: местное (постгородецкое), пришлое с запада (около-славянское) и пришлое иранское. Другое дело, что значительная часть исследователей культуры видят в огромной части населения именно славян (Матвеева, Седов, Кляшторный, Старостин, Богачев).

Территория: Бассейн Волги (Самарская область, а также Ульяновская, Оренбургская, Саратовская + иногда причисляют группы поселений в Татарстане, Удмуртии, Мордовии, Чувашии)

В 1956-м В.Ф. Генинг впервые ввёл в историографию термин «именьковская культура», которую он предложил датировать 3-9 вв. Сначала учёный считал население финно-язычными народами, (Генинг, 1959. С. 208), а потом высказал гипотезу об их тюркском происхождении. В 70-е тюркскую атрибуцию отстаивал А.Х. Халиков (Халиков, 1971). В 1964 П.Д. Степанов высказал гипотезу о венгерской этнической, однако аргументация его коллегам показалась слабой. Серьезное изучение культуры относится к 60-80-м годам прошлого века, и большую роль в процессе сыграла Г.И.Матвеева. А.П. Смирнов (1962) заметил, что Рождественский могильник в Татарской АССР и бескурганный могильник у с.Волынцево Сумской области (Украина) очень похожи по многим факторам. В 1967-м П.Н. Старостин заключил, что значительную роль в формировании памятников сыграло не местное финно-пермское население, а пришлое - восточное. С появлением нового массива данных он признал правоту славянской атрибуции (1986).

Археолог В.В. Седов обосновал гипотезу, согласно которой после прихода в Среднее Поволжье болгар (булгар) большинство "именьковцев" ушло на юго-запад, где они стали ядром носителей волынцевской культуры 8 - начала 9 века н.э., в то время как часть их осталась на месте и влилась в состав жителей Волжской Болгарии, существенно повлияв на её культуру и экономику, в частности - на развитие земледелия. Его выводы поддержали Приходнюк и Матвеева.

Получается, именьковцы, как и Бильбо Бэггинс сходили "туда и обратно". Они сформировались на основе восточных памятников после распада Зарубинецкой культуры (балты и бастарны), пожив в Поволжье, они вернулись на Днепр. Учитывая то, что они влились в славянскую Волынцевскую культуру "гладко", различия были не такими заметными. Судя по всему, именно эти переселенцы принесли в район Киева гончарный круг (Моця 1987).

О самоназвании именьковцев

Летописи знают в Днепровском Левобережье славянское племя северян - название Северская Земля оставалось за регионом Десны и Сейма вплоть до 16-17 века (Рыбаков 1974). В 1999-м Седов высказал идею, что "именьковцы" называли себя северянами и принесли этот этноним с востока. Есть идея Гумилева о том, что северяне - это савиры, сувары. Гипотеза Макса Фасмера о том, что племя получило название, потому что в отдельный момент было самым северным подтверждается лишь одним известием. В.В. Иванов и В.Н. Топоров (2000) указали, что этноним - это иранское слово savaya*. Славяне-волынцевцы действительно могли быть в ареале влияния тех же алан, находясь под властью Росского каганата. Интересно, что вторая "иранская" версия (Топоров, Трубачев) связывает название рек Сев, Сава с иранским *seu - черный. По данным Майорова (2006) у кочевых и полукочевых народов черный цвет традиционно связывался с севером. Иное племя балканских "северян" могло получить название от слова "severi" - дикие (Яйленко 1986).

По мнению ведущего российского востоковеда Сергея Григорьевича Кляшторного, сведения об именьковской культуре отразились в арабской традиции об "ас-сакалиба"-славянах, живущих на Волге.

Вернемся к упоминанию северян в летописи. Повесть временных лет гласит: "кривичи же сЕдят на верх Волги, и на верх Двины и на верх Днепра. Ихже град есть Смоленск. Туда бо сЕдят Кривичи. Также Северъ от нихъ." Летописец намекает, что северяне вышли из общности кривичей, однако никаких археологических или иных доказательств этому нет. К тому же, к моменту написания этих строк общности явно успели сформироваться.

Спасибо письму хазаров

В одном варианте письма хазарского царя Иосифа имеется перечисления народов у берегов Волги (Атиля). Тамм живут 9 народов, которые не поддаются точному распознанию и которым нет числа (но при этом, хазарский каган хвастается, что они платят ему дань). Среди этих народов: Бутасы, Булгары, Черемисы, Арису (эрзяне, или удмурты), В.н.н.тир (оногуры, или же славяне-вятичи), а также загадочные С.В.Р. м С.Л.ВИЮН.

Е.С. Галкина предположила, что речь о двух группах сувар, описанных у Ибн Фадлана. Однако, такие группы были у разных народов. Неужели они были настолько разными, чтобы удостоиться разных этнонимов в глазах хазар? Есть версия, что это наименование "*север" по отношению к тем, кто жил на тот момент на Поволжских землях именьковцев, хотя их масса ушла на Днепр.

Позже в ареале именьковской культуры появляется Волжская Булгария - кочевники-булгары ассимилируют местное финно-язычное и пост-именьковское население и перенимают от него традиции земледелия

Формирование культуры и ранний этап

1) Ранне-именьковские памятники Самарской Луки.

Сама́рская Лука́ — самая большая, значительно выраженная и известная излучина реки Волги в нижнем её течении между селом Усолье и городом Сызрань. Омывается водами Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Огибает Жигулёвскую возвышенность.

60 памятников 4-7 веков. Основой для формирования развитой именьковской культуры было именно население, оставившее памятники на Самарской Луке.

Поселения ранней группы не укрепленные, расположены они преимущественно на первой террасе небольших стариц или притоков Волги и отличаются сравнительно большой площадью (от 1,5 до 10 га)

Население: пара-славяне с включением племен сарматского круга. С сарматами связаны находки антропоморфных амулетов, литейной формы для отливки зеркала сарматского типа из Новинковского V селища. В археологических комплексах другого типа - городище Лбище тоже фиксируется не только западный праславянский, но и сарматский компоненты. Интересно и существование рядом с именьковцами могильников гуннов 3-4 веков, но об этом позже.

Датировка по остаткам угля в горне из Новинковского селища - 280 г.н.э. (+-50 лет). По мнению В.В.Кондрашина, анализировавшего кузнечные изделия Выползовского селища, технология изготовления кузнечной продукции выглядит довольно примитивной и отличается от традиций именьковских кузнецов из районов (Кондрашин, 2001)

Избранная литература:

1) Проблема этнической атрибуции носителей именьковской культуры в науке 1950-х – 2000-х годов. М.Жих. // Вояджер: мир и человек. 2016. № 6

2) Матвеева Г.И. О происхождении именьковской культуры // Древние и средневековые культуры Поволжья. Куйбышев, 1981

3) В. В. Напольских Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье в сер. I тыс. н. э. // Славяноведение. — 2006. — № 2. — С. 3−19.

4) Д.А. Сташенков Оседлое население Самарского лесостепного Поволжья в I–V вв. н.э. М., 2005

5) Вязов Л.А., Семыкин Ю.А. Городище и селище Новая Беденьга: эпоха Великого переселения народов в Ульяновском Поволжье. Ульяновск, 2016

Лига историков

20.2K поста55.9K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения