Лига историков

Жесть 80-х: Что на самом деле творилось на планете Земля с 81 по 90 год нашей эры?

Привет, Пикабу! Любите копаться в истории? Давайте перенесемся на две тысячи лет назад, в 81-90 годы нашей эры. Никаких айфонов, никаких мемов, зато куча интриг, войн и строительства. Пройдемся по всем материкам, чтобы понять, как жил наш мир в то десятилетие. Спойлер: жили бурно, но не везде об этом остались подробные записи.

Европа: Эпоха Императора-«Тирана»

В те годы центром цивилизованного мира по-прежнему была Римская империя. Это была гигантская машина, которая управляла большей частью Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Главный герой десятилетия: Император Домициан. Он взошел на престол в 81 году, после смерти своего старшего брата Тита. Что нужно знать о Домициане:

Строитель и Реформатор: Сначала он был красавчиком. Он восстановил Капитолийский храм (который сгорел), строил новые дороги, акведуки, амфитеатры (знаменитый Колизей, кстати, достраивался еще его отцом и братом, но Домициан тоже вложился). Он даже пытался бороться с коррупцией и улучшил экономику.

Войны: Римляне воевали по полной. Самый известный конфликт — с даками (на территории современной Румынии), который шел с переменным успехом. Домициан также продолжил завоевания в Британии, расширяя римские владения на север (но потом пришлось часть территорий оставить).

Паранойя и Террор: Вот тут начинается жесть. К концу 80-х Домициан стал невероятно подозрительным. Он видел заговоры везде. Начались массовые казни сенаторов, аристократов и всех, кого он считал врагами. Он требовал, чтобы его называли «Господин и Бог» (Dominus et Deus). По сути, он правил как абсолютный монарх, и это очень не нравилось римской элите.

В итоге, десятилетие 81-90 гг. — это период, когда Римская империя была на пике военной мощи, но при этом внутри начинали зреть зерна недовольства, которые в 96 году приведут к убийству Домициана.

Азия: Гигантские Империи в Движении

На востоке в это время кипели страсти, хотя мы знаем о них меньше, чем о Риме.

Китай (Династия Поздняя Хань)

Китай был не менее могущественной державой, чем Рим. В 80-х годах там правил молодой император Чжан-ди, а затем император Хэ-ди.

Борьба с Сюнну (Хунну): Главный квест Китая — борьба с кочевниками сюнну (их часто ассоциируют с предками гуннов) на севере и западе. В 88-89 годах китайские войска под руководством полководца Доу Сяня нанесли сюнну несколько сокрушительных поражений. Это было огромное стратегическое достижение, которое на время обезопасило границы Китая.

«Шёлковый путь»: Торговля по Великому Шелковому пути процветала, несмотря на кочевников. Именно благодаря этому пути римское золото уходило на восток в обмен на китайский шёлк.

Внутренние интриги: Внутри двора уже начинали набирать силу евнухи и влиятельные семьи императриц, что в итоге станет причиной ослабления империи Хань в следующем веке.

Индия и Центральная Азия

На месте современных Афганистана, Пакистана и части Индии правила могучая Кушанская империя.

Золотой Век: Это было время расцвета. Кушаны были богатейшей империей, которая контролировала ключевые участки Шелкового пути. Они чеканили золотые монеты, а их столица Пурушапура (современный Пешавар) была центром торговли.

Буддизм: Кушаны активно покровительствовали буддизму. Именно в этот период буддийское искусство и архитектура (например, Гандхарский стиль) достигли своего расцвета.

Африка: От Египта до таинственных племен

Египет: Был житницей Римской империи, управлялся римским префектом. Никаких крупных восстаний или перемен — стабильная, но не самая счастливая римская провинция. Основная работа — выращивание зерна и отправка его в Рим.

Нумидия и Мавретания (Северная Африка): Эти территории были важными римскими провинциями. Здесь служили римские легионы, шла активная романизация, строились города.

Остальная Африка: Дальше на юг жили племена, о которых в Риме знали мало. На восточном побережье уже существовало Аксумское царство (территория современной Эфиопии), которое набирало силу как торговый центр, связывающий Африку с Аравией и Индией.

Америка и Австралия

Сразу скажем: никакой связи с остальным миром у Америки и Австралии не было.

Америка: В Центральной и Южной Америке независимо развивались свои цивилизации.

Мезоамерика: Начинался Классический период культуры Майя. Города-государства, такие как Тикаль, Копан, Паленке, уже существовали и активно строили свои знаменитые пирамиды и храмы.

Южная Америка: В Перу процветала культура Мочика, известная своими невероятно реалистичными керамическими изделиями.

Австралия: Жили племена аборигенов, о которых внешнему миру не было известно вообще ничего. Они продолжали свой традиционный образ жизни, который практически не менялся тысячелетиями.

А что же у нас? (Территория современной России в 81-90 гг. н.э.)

А теперь самое интересное для нас, пикабушников! Что происходило на территории современной России в то время?

Этих земель не касалась ни власть Рима, ни власть Китая. Здесь жили бесписьменные племена, и у нас нет императорских указов или подробных летописей о их жизни. Вся информация основана на археологии и скудных упоминаниях греческих и римских авторов.

1. Северное Причерноморье и Кавказ

Сарматы и Аланы: Юг России (от Причерноморья до Урала) — это царство сарматов и аланов. Это были кочевые ираноязычные племена, которые заменили скифов. Они были отличными конниками и воинами. Именно эти аланы, кстати, потом дойдут до Испании и Северной Африки!

В 80-х годах они активно взаимодействовали (и иногда воевали) с греческими городами, оставшимися на Крымском полуострове и на Кубани (например, Боспорским царством), которое, в свою очередь, было в орбите влияния Рима.

Леса: Севернее степей, в лесной зоне, жили предки славян, финно-угорских и балтских народов. Их жизнь была тесно связана с природой: подсечно-огневое земледелие, охота, собирательство. О них мы знаем только по очень скудным археологическим находкам. Они торговали с южными народами — об этом говорят найденные римские монеты и стеклянные бусы в кладах на территории современной Беларуси и Центральной России.

2. Сибирь и Дальний Восток

Это была огромная, малонаселенная территория, где жизнь шла по своим законам, не связанным с мировыми империями.

В Сибири жили племена охотников и скотоводов. На юге Сибири могли ощущаться отголоски борьбы Китая с сюнну, так как разбитые кочевники могли смещаться на запад и север.

Итог по России: В то время это была дикая, но не пустая земля. Это была территория, где кипела своя жизнь, формировались будущие народы, и она выступала огромным «транзитным коридором» для кочевых народов, которые двигались из Азии в Европу.

Вывод: Десятилетие, которого нет в учебниках

81-90 годы нашей эры были временем контрастов:

Запад: Рим под властью параноидального, но эффективного императора Домициана переживал период внешней стабильности и внутреннего напряжения.

Восток: Китайской империи удалось сокрушить своего главного врага, сюнну, что обеспечило мир на границах и процветание Шелкового пути.

Наши земли: Сарматы и аланы доминировали в степях, а предки славян вели тихую жизнь в лесах, потихоньку втягиваясь в торговые связи с могущественным югом.

Получается, пока в Риме строили Колизей и казнили сенаторов, а в Китае рубились с кочевниками, наши предки в лесах готовили первые археологически зафиксированные поля и ждали, пока римские монетки дойдут до их поселений.

Вот такая вот была "жесть 80-х" две тысячи лет назад!

Южная группа нагайбаков: смена веры после переселения на территорию вдоль Оренбургско-Орской дороги

В 1842 году малочисленный коренной народ России - нагайбаки - пережил крупное переселение. Казаки с семьями из станиц Нагайбакской и Бакалинской Уфимской губернии отправились в Оренбургскую губернию, где разделились на три группы.

Одна из них, южная, обосновалась у самой границы. Несколько десятков семей заселили поселки Нежинский, Гирьял, Алабайтал, Подгорный и станицу Ильинскую. На них возложили важную задачу - охранять приграничные участки стратегической дороги, соединяющей Оренбург и Орск.

Происхождение нагайбаков по мнению местных жителей

Согласно устным преданиям, распространенным среди татар, проживающих в селах Нежинка, Ильинка, Подгорное, Гирьяльское, происхождение нагайбаков связывают с насильственным крещением. Местный житель села Подгорное Хапулла Гафуров рассказывал:

«Их нагайкой гнали в Урал, чтобы они насильно приняли христианскую веру».

Некоторые добавляют, что тех, кто отказывался креститься, могли подвергать наказаниям, и потому «вся река Урал была в крови».

По воспоминаниям предков потомственного казака Раима Григорьева:

«сперва казак шел в церковь, молился там, затем приходил домой, спускался в подпол и держал уразу».

При этом священники следили за поведением новокрещеных, чтобы те не придерживались мусульманского поста.

Значение термина «нагайбак» среди местных жителей

На сегодняшний день в селах, где когда-то проживали нагайбаки, слово «нагайбак» (или его местная форма - «нугайбек») имеет несколько значений.

Для нынешних татар из села Нежинки оно ассоциируется с православием. На вопрос о том, кто такие нагайбаки, местные жители отвечают, что это «крещеные». Для них слово «нугайбек» означает переход мусульманина в православие и не ассоциируется с конкретным народом (понятие крещения передается тюркским словом «нугай»).

По словам учительницы Фании Ахматовой:

«если татарина крестили, то, значит, он нагайбак».

Другие полагают, что нагайбаки - это кочевой народ, проживавший в соседних степях, имея в виду, видимо, киргиз-кайсаков.

Во всех версиях татары подчеркивают отсутствие связи с нагайбаками. Они признают, что их предками были крещеные татары, но говорят о них в третьем лице. Татарка Галина Степанова рассказала, что «они клеймо получили “крещеные”, а жили истинно казанскими традициями». К. Биктеева-Актемирова сообщила, что ее предков «нугайбеки к себе притягивали, но те нугайбеками быть не хотели».

Таким образом, на юге Оренбургской губернии слово «нагайбак» воспринималось скорее как внешний ярлык, введенный церковными и административными структурами.

В отношении себя местные жители его почти не употребляли, а воспринимали как прозвище. Сегодня слово «нагайбак» используется либо с насмешливым, либо с отрицательным оттенком.

Фания Ахматова поделилась воспоминаниями:

«Мы все друг друга называли татарами, слова “нагайбак” не было. Оно казалось оскорбительным, потому что казахи нас дразнили “нагайбаками” за то, что мы якобы веру меняли».

Переход из одной религии в другую

Сегодня жителей Подгорного называют «подгорнинскими нагайбаками», это прозвище они получили от своих соседей из Ильинки, вероятно, потому, что после указа 1905 г. «О веротерпимости» все ильинские татары перешли в мусульманскую веру, а нагайбаки Подгорного не спешили со сменой веры.

В отчетах приходских священников упоминаются случаи давления со стороны родственников из Ильинской, убеждавших соседей отказаться от православия.

По местным воспоминаниям, в Подгорном существовало три старинных рода нагайбаков - Ряховские, Федоровы и Гафуровы. Однако их потомки в наши дни не связывают себя с нагайбакским происхождением.

«Нагайбаки меня не касаются, я - чистый татарин», - говорил Хапулла Гафуров.

«раньше идешь по улице, а уже кричат: “О, нагайбак!” А по какому поводу кричат? Меня так дразнили», - вспоминал Фарид Гафуров.

Тем не менее татары делятся историями о своей православной родне:

«Моя прапрабабушка Наташа так и не перешла обратно в мусульманство, она сказала, когда я умру, похороните меня на русском кладбище. Она себя называла “крешен”».

На вопрос от своих односельчан о переходе в ислам она отвечала:

«В церковь я каждый день хожу, а в мечеть не смогу так ходить».

При этом ее дети без согласия матери приняли мусульманскую веру. В Подгорном из двух сестер Гафуровых Елена перешла в ислам, а Степанида так и осталась в православной вере (ее называли нагайбачкой).

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Оренбургская область, Кувандыкский р-н, с. Подгорное. Фото из интернета.

Урядник Леонтий Уряшев

В Нежинском решающую роль в возвращении к исламу сыграл урядник Леонтий Уряшев.

Согласно отчету Оренбургского епархиального комитета, будучи нагайбаком, он активно призывал односельчан к отречению от православной веры.

Согласно устным преданиям, Леонтий Уряшев дважды встречался с императором Николаем II. В первый раз - когда наследник престола Николай Александрович проезжал через Нежинский в 1891 году, возвращаясь из Индии. Второй раз - в 1905 году, когда Уряшев лично передал царю прошение об исключении его из числа православных.

По словам правнучки К. Биктеевой-Актемировой:

"Леонтий прибыл в Петербург поездом. Николай II его хорошо принял, лично взял прошение Уряшева в руки. Император при этом был без перчаток (знак особого уважения), ведь он уже знал Уряшева [после поездки из Индии 1891 г.]. Леонтий рассказывал, что царю кофе принесли, а ему чай. Николай II расспрашивал: «Как в селе, не буянят? Чтобы таких не было!» А Леонтий ответил: «Нет, все спокойно». - «Молодцы, держите так»".

После этого прошения часть жителей Нежинки официально перешла в ислам.

О нем до сих пор сохраняются положительные воспоминания:

«При атамане Уряшеве в селе было спокойно», - рассказывают старожилы.

Однако, по воспоминаниям потомков, на Уряшева было совершено нападение - его ударили по голове кирпичом. Сегодня Уряшев считается героем - нежинские татары пишут о нем газетные статьи, гордятся родственной близостью, неизменно подчеркивая, что он никогда не был нагайбаком.

Вера и культурная память

После 1905 года татары Нежинки открыто вернулись к исламу. В Нежинском первая мечеть появилась в 1906–1907 годах на средства местного купца Хусаинова.

Примечательно то, что по словам местных жителей, купец Хусаинов, на чьи деньги была построена мечеть в Нежинском в 1906–1907 гг., вложился и в строительство церкви в 1911 г., чтобы «между мусульманами и православными не было распрей».

О связи нынешних татар указанных поселков с нагайбаками говорят сходные поминальные обычаи. Например, татары проводят ашлар, а обеды для усопших в Ильинке и Подгорном называют Аш бирәу.

Местная жительница призналась, что она посещает как мечеть, так и церковь и «в тайне молится иконке Николая Чудотворца».

Исчезновение представителей южной группы нагайбаков

Сегодня среди жителей сел Нежинский, Гирьял, Алабайтал, Подгорный и Ильинское, нет людей, которые называли бы себя нагайбаками. Местные татары рассказывают легенды о «последних» нагайбакских семьях.

По словам старожилов Алабайтала, последние две семьи нагайбаков умерли в голодный 1921 г.

В Ильинке утверждают, что «все нагайбаки уже перевелись».

В Нежинке рассказывают о некой Татьяне Черневой - последней нагайбачке поселка. Однако, несмотря на поиски, ни ее самой, ни ее родственников найти не удалось.

В Подгорном смогли вспомнить только умершего 15 лет назад Алексея Ряховского, который называл себя нагайбаком.

Нынешние татары уже сами не особенно верят тому, что сюда когда-либо переселяли нагайбаков: в их восприятии это скорее миф, чем историческая реальность.

Исторические источники показывают, что нагайбаки как этническая группа сформировались в XVIII веке в ходе колонизационной и миссионерской деятельности Российской империи.

Нагайбакская крепость во второй половине XVIII в. сыграла роль сборного пункта и центра крещения инородцев и чужеземцев (беглых пленников), принимавшихся на поселение или казачью службу на степной границе Российской империи. Соответственно новокрещены - выходцы из Нагайбакской крепости (будущие нагайбаки) изначально представляли собой людей разного происхождения, но сходной судьбы. Это была крупнейшая на уральской степной границе база по подготовке пограничных служилых людей путем их крещения, окрестьянивания и оказачивания.

Общность нагайбаков образовалась под действием колонизационной политики государства в Оренбургском крае. Определение в казачество обособило группу будущих нагайбаков, а деятельность Новокрещенской конторы акцентировала их православную идентичность. Все, кто крестился в Нагайбакской крепости, назывались «новокрещенами», они не имели различий в самоназвании и постепенно смешивались между собой. Таким образом, живущие в Нагайбакской крепости теряли свою прежнюю этническую идентичность и приобретали новую. Такие события, как участие в бунте Пугачева и в Отечественной войне 1812 г., упрочили чувство групповой солидарности.

При переселении нагайбаки уже представляли общность по службе и религии, которая, однако, была подвержена влиянию со стороны. Осознание себя отдельным сообществом у нагайбаков родилось во многом благодаря деятельности миссионеров. Поддержка и подпитка чувства самобытности нагайбаков со стороны православных деятелей, а также обособленность проживания центральной группы стали основанием сегодняшней самобытности нагайбаков.

У северной (чебаркульской) группы наблюдается повышение интереса к своей этничности и культуре, что вызвано в том числе успехами соплеменников - жителей Нагайбакского района (центральной группы). Нагайбаки северной и центральной групп встречаются на праздниках и этнокультурных фестивалях. По мнению одного из нагайбакских лидеров, Александра Тептеева, организация регулярных встреч могла бы способствовать не только общению, но и «освежению» генофонда: «Нагайбаки внутри себя уже настолько смешались, что новые контакты помогли бы “обновить кровь”».

Оренбургские татары, причастные к нагайбакской истории, сегодня не проявляют интереса к судьбе нагайбаков. Несмотря на то что с момента переселения южная группа нагайбаков постепенно растворилась среди татарского населения, она оставила заметный след в исторической памяти местных жителей.

Материалы для поста были взяты из источника: Белоруссова С. Ю. Нагайбаки: динамика этничности. - Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2019. - 424 с.

🔔 Подписывайтесь на наш проект "Медиа о нагайбаках | КМН РФ", чтобы узнать больше о прошлом, настоящем и будущем нагайбаков.

Легендарная речь

...Журналисты задавали все те же, надоевшие до тошноты вопросы. И тут один из них, молодой репортер с нагловатой ухмылкой, спросил:

— Мисс Павличенко, вы убили триста девять человек. Скажите, вы женщина. Вы не чувствуете... ну, скажем, угрызений совести?

Внутри Людмилы что-то оборвалось. Вся та боль, ярость, горечь, которые она так долго держала в себе, хлынули наружу. Она посмотрела ему прямо в глаза. Ее взгляд стал таким же холодным и тяжелым, как в те дни, когда она смотрела в прицел.

— Молодой человек, — ответила она медленно и тихо, и от этого шепота в комнате стало абсолютно тихо. — Если бы к вам в дом ворвались бандиты, которые начали бы насиловать вашу мать и убивать ваших братьев, вы бы размышляли об угрызениях совести, стреляя в них?

Моя Родина — это мой дом. И я буду убивать каждого, кто пришел в мой дом с оружием. Без малейших угрызений совести.

Она встала и пошла к трибуне на площади, оставив журналистов в ошеломленном молчании. Она смяла в кулаке заранее заготовленный текст речи и сунула его в карман. Она будет говорить сама.

Она подошла к микрофону и обвела взглядом огромное людское море. Тысячи сытых, любопытных, ничего не понимающих лиц. Она помолчала с минуту, собираясь с мыслями.

— Джентльмены, — начала она, и ее голос, усиленный динамиками, разнесся над площадью. Он не был громким, но в нем звенела сталь. — Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков.

По толпе пронесся восхищенный гул. Она подняла руку, призывая к тишине.—

Я ношу военную форму. На ней орден Ленина. Я приехала к вам как гражданин своей страны и как солдат. Но я также и женщина. И я хочу спросить вас о ваших женщинах. О ваших матерях, женах, сестрах. Вы бы хотели, чтобы они заняли мое место? Чтобы они взяли в руки винтовки и пошли защищать свою землю, пока вы отсиживаетесь в безопасности?

Толпа затихла.— Каждый день, что вы медлите с открытием второго фронта, — продолжала Людмила, и ее голос начал набирать силу, — на моей земле гибнут тысячи людей. Гибнут старики, женщины, дети. Мы сражаемся уже больше года. Мы истекаем кровью. Мы держим на себе всю мощь гитлеровской военной машины. Мы знаем, что мы победим. Но мы хотим, чтобы это произошло скорее! Чтобы меньше наших людей погибло!

Она сделала паузу, обводя толпу горящим взглядом. И затем произнесла те самые слова, которые вошли в историю.— Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?

Прекращение работ над электромагнитными орудиями в СССР перед Второй мировой войной

Финальная публикация из цикла статей «Сталинские рейлганы»

Понимание пределов текущих возможностей электротехники и невозможности их преодолеть было достигнуто советскими учёными в 1935 году. Но на протяжении трёх последующих лет они активно работали над решением проблемы повышения КПД электромагнитных орудий, надеясь совершить прорыв.

Авторы - Руслан Чумак (к.т.н.), начальник отдела фондов ВИМАИВиВС, член редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ» и Римма Тимофеева (к. иск.)

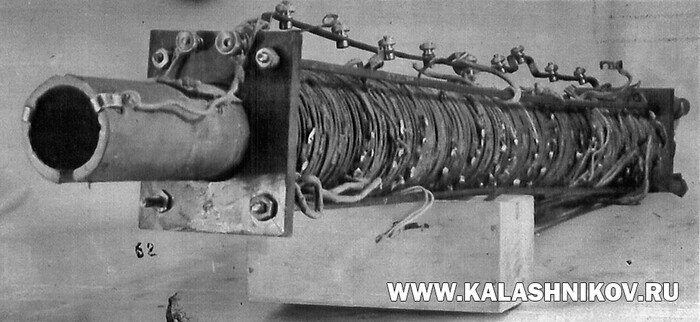

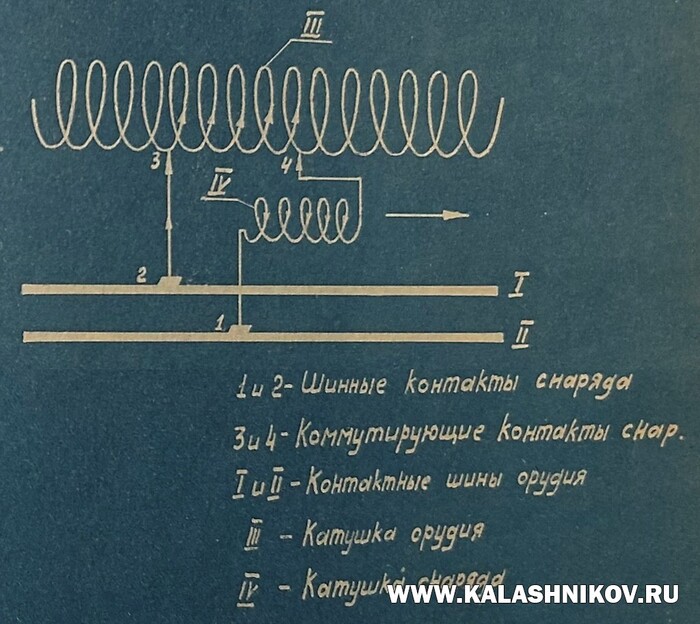

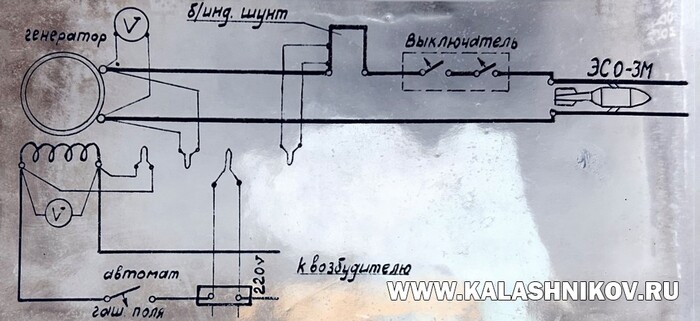

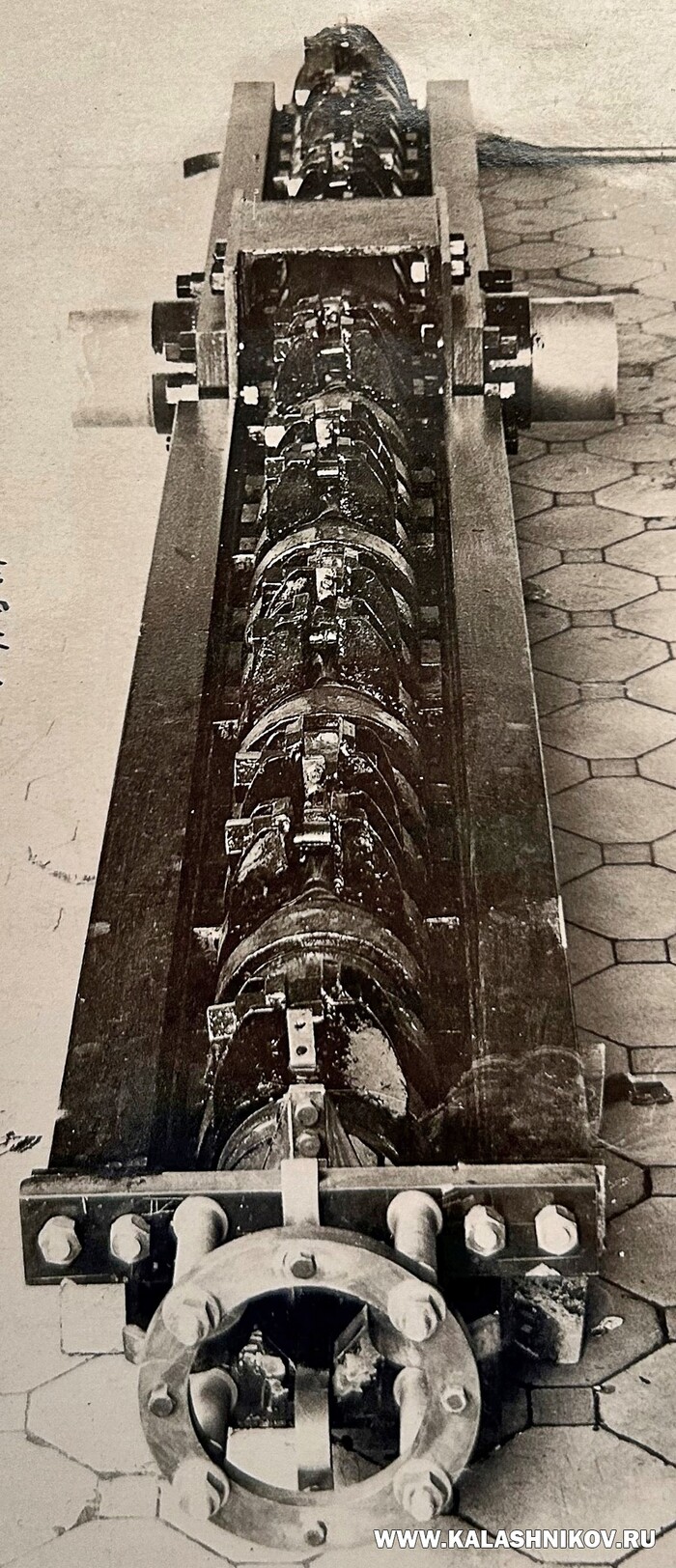

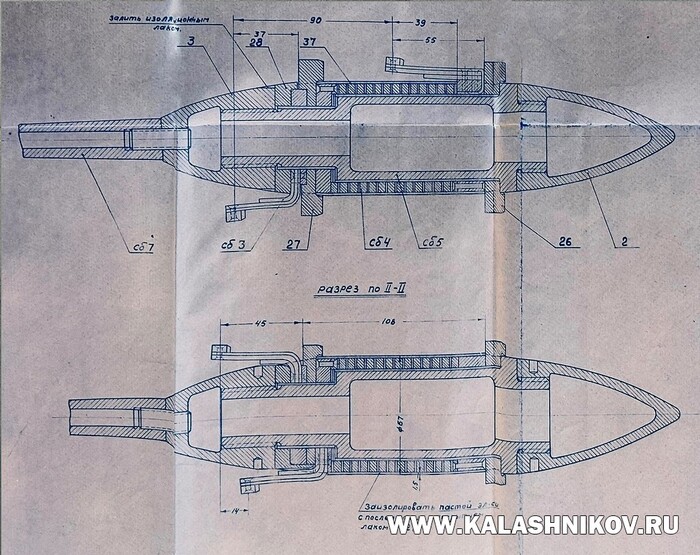

Последним типом электромагнитных пушек, заслуживающих отдельного рассмотрения являются электросоленоидные орудия (ЭСО, 1933–1938 гг.). В их конструктивной основе лежит принцип магнитной индукции, суть которого состоит в том, что при протекании электрического тока в соленоиде (электромагнит в виде катушки) возникает магнитное поле, стремящееся втянуть внутрь себя электропроводящий предмет. Применительно к электрическому орудию, построенному на описываемом принципе, соленоид (или ряд соленоидов) образуют ствол, внутрь которого втягивается металлический снаряд.

Электромагнитное орудие ЭСО-1

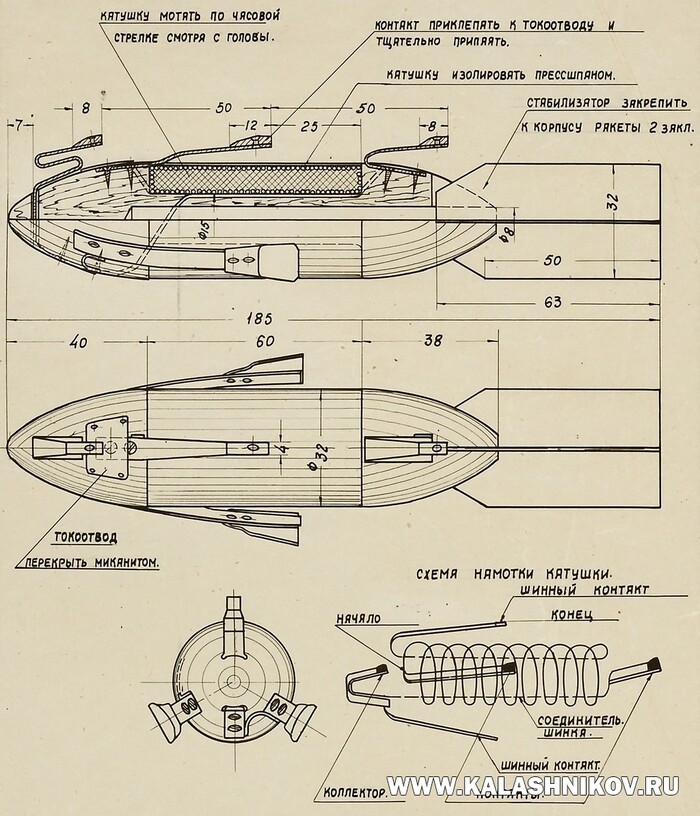

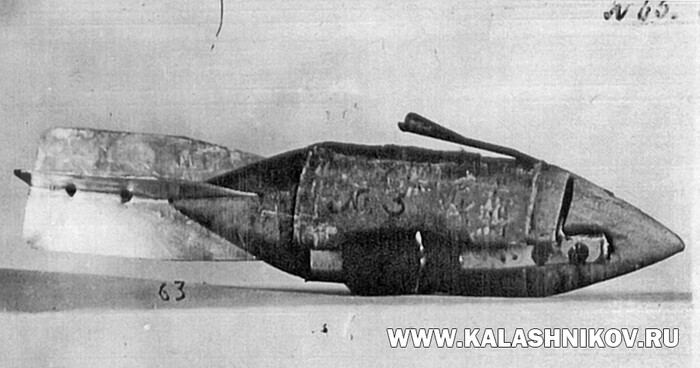

Разработка электросоленоидного орудия была предложена в 1933 году группой работников VIII отдела АНИИ (руководитель — М. Ременюк), и в 1934 году основное внимание отдела уделялось этому проекту. Орудие первой модели ЭСО-1 считалось «малым» и фактически являлось моделью, предназначенной для теоретических и экспериментальных исследований, осуществлявшихся с целью проверки теоретических расчётов и некоторых конструктивных решений. Оно состояло из ствола с разгонными соленоидами, снаряда с обмотками и контактным устройством, генератора электрического тока, а также токоподводящей линии. Ствол ЭСО-1 представлял собой соленоид, состоящий из 2160 витков провода сечением 1,8 мм2, длина ствола 81,5 см. Снаряды делались с различным числом витков (от 180 до 450) и весом от 125 до 300 граммов. Для электропитания орудия предполагалось использовать энергию мгновенного короткого замыкания синхронного генератора ударной мощности, разработанный заводом «Электросила», но первоначальные опыты производились питанием от сети переменного тока 220 В.

Экспериментальные работы с ЭСО-1 велись с 1934 года, в их ходе было произведено около 500 выстрелов различными снарядами, при этом получены сравнительно хорошие результаты. В процессе отстрелов велись исследования электрических процессов, происходящих в элементах орудия при выстреле, выбирались рациональные способы ведения снаряда в стволе, форма снаряда, изучались различные варианты конструкций снарядов и электрических схем размещаемых на них катушек.

В документах АНИИ упоминается однокатушечная схема снаряда, работающая только на выталкивание снаряда из катушки ствола, и двухкатушечная схема с разнонаправленной навивкой обмоток, работающая одновременно на втягивание и выталкивание снаряда.

В зависимости от веса и конструкции снарядов их скорости составляли от 20 до 40 м/с, КПД орудия оказался значительно выше, чем у других систем электрических орудий за счёт меньшей величины потерь тока при коммутации.

С другой стороны, выявились и проблемные свойства орудия — на всём пути движения снаряда по стволу в местах, где с ним соприкасались токоподводящие элементы, возникала электрическая дуга, быстро приводившая к разрушению контактов.

Результаты испытаний орудия ЭСО-1 полностью подтвердили разработанные к этому времени теоретические выкладки и методы расчётов. Это сделало возможным постановку задачи по расчёту и проектированию экспериментального электросоленоидного орудия более высокой мощности, а в дальнейшем, после обобщения результатов его испытаний, переход к разработке и испытаниям крупных орудий промежуточного типа с характеристиками, удовлетворяющими военным требованиям внешней баллистики (максимальная скорость снаряда 1000 м/с при его весе 40 кг).

Интересно, что в январе 1934 года, не дожидаясь получения результатов испытаний малых электросоленоидных орудий, в АНИИ по указанию его начальника В. Н. Заходера был сделан ориентировочный расчёт сверхмощного электросоленоидного орудия, выполнены его эскизные чертежи и в 1935 году планировалось приступить к его изготовлению.

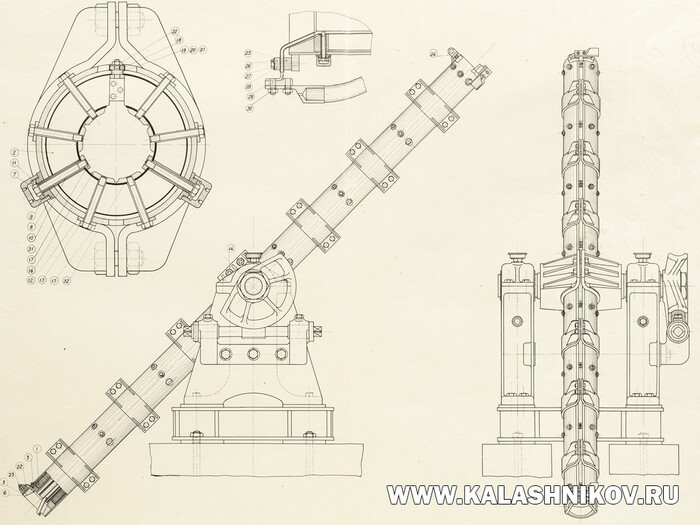

Электромагнитное орудие ЭСО-3

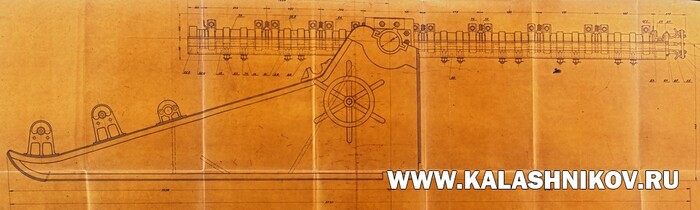

На основе результатов исследований ЭСО-1 и его несколько доработанного варианта ЭСО-2, в АНИИ был произведён расчёт укрупнённой модели ЭСО-3, после чего заводу «Электроприбор» им. А. К. Скороходова был выдан заказ на её изготовление. Орудие разрабатывалось для стрельбы снарядами весом 3,57 и 8 кг с двухкатушечной схемой обмоток. Предполагалось при весе снаряда 3,57 кг, его пути в стволе в 1,1 м и максимальном значении тока 11400 А получить максимальную скорость около 90 м/с. Электропитание орудия предполагалось осуществлять от турбогенератора, ранее применявшегося при испытаниях магнитоэлектрического орудия МЭО-60.

К 1935 году ствол орудия ЭСО-3 был готов и смонтирован на дизельной станции НИАП’а. Источником питания служил генератор ТО-265/50 номинальной мощностью 800 кВт, изготовленный заводом «Электросила». Экспериментальные стрельбы из ЭСО-3 велись инженером Н. В. Щуровым с 1 мая по 1 июля 1935 года, было проведено 8 выстрелов. Отмечается, что первые опыты были неудачными: коммутация (переключение) соленоидных обмоток на стволе орудия и снаряде при выстреле происходила с возникновением мощной электрической дуги, из-за чего движение снаряда в стволе сопровождалось огнём и треском, а внутренняя часть ствола покрывалась копотью. Выстрел сопровождался незначительной отдачей. При снаряде весом 3,57 кг и токе 10300 А удалось получить начальную скорость снаряда 74 м/с, КПД составил 8,86%. При весе снаряда 2,5 кг была достигнута максимальная скорость 94 м/с. Получение более высоких скоростей снаряда ограничивалось недостаточностью мощности генератора.

В выводах по результатам испытаний электросоленоидного орудия ЭСО-3 были указаны его некоторые преимущества перед магнитоэлектрическим орудием МЭО-60 в части начальной скорости снаряда и КПД. В то же время в конструктивном отношении орудие МЭО-60 признавалось более совершенным, чем орудие ЭСО-3, так как имело более прочную и простую конструкцию и более совершенный вид снаряда. По итогам испытаний орудия ЭСО-3 в АНИИ был сделал вывод о том, что его характеристики пока недостаточны для того, чтобы на базе данного проекта разрабатывать орудия промежуточного типа. Признавалось необходимым продолжить исследования, и в течение 1935–1937 годов в АНИИ велись работы по созданию новых вариантов ЭСО, направленных на увеличение скорости снаряда при прежней мощности питающего генератора, изучалась возможность придания снаряду вращения и ряд других задач.

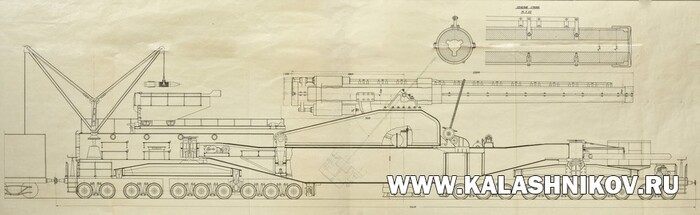

Электромагнитные орудия ЭСО-3М и ЭСО-4

Эксперименты с электромагнитными орудиями, проведённые в АНИИ до 1935 года включительно, позволили накопить значительные знания в данной области техники, которые предполагалось использовать для проектирования мощных систем. Для детальной проверки этих знаний в АНИИ был разработан ещё один экспериментальный образец электросоленоидного орудия ЭСО-4 увеличенного размера, в котором были применены все лучшие технические решения, опробованные в орудиях предыдущих моделей. Орудие ЭСО-4 задумывалось как переходная модель от малых моделей электросоленоидных орудий к орудиям промежуточного типа, а затем и полной мощности и проектировалось с использованием комплекса математических расчётов, разработанных в ходе предыдущих исследований. В случае успешного испытания орудия ЭСО-4 предполагалось развить его конструкцию в орудии ЭСО-5 калибра 152 мм с весом снаряда 40 кг и начальной скоростью 1000 м/с, а затем и в орудии полной мощности ЭСО-6 калибра 200 мм с весом снаряда 100 кг и начальной скоростью 2000 м/с.

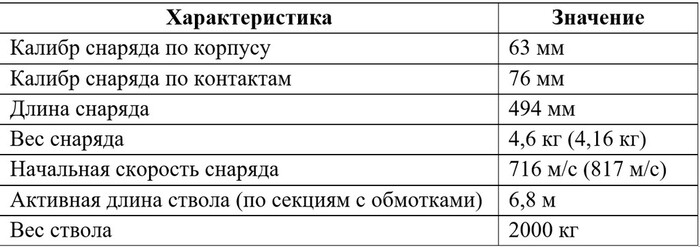

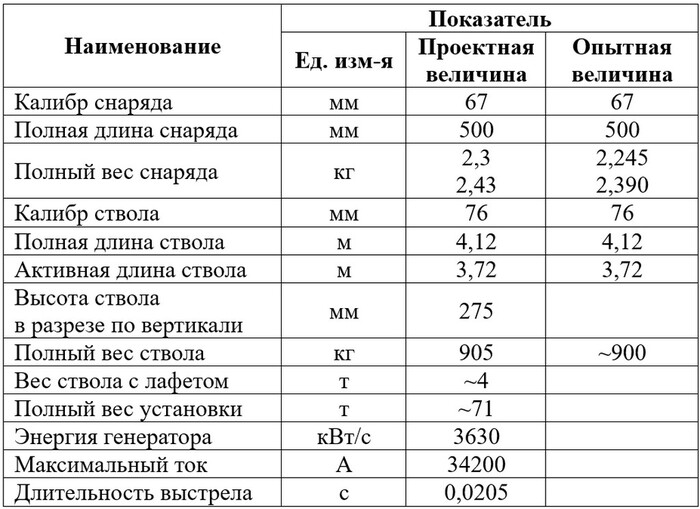

Отчёт с проектом орудия ЭСО-4 разработан в АНИИ в период с 19 января по 31 мая 1936 года, причём само орудие в нём описано очень подробно, вплоть до мельчайших деталей. Проектные данные орудия ЭСО-4 приведены в таблице.

Проектные данные орудия ЭСО-4

Для питания орудия ЭСО-4 планировалось использовать специальный ударный генератор ТО-12-2 мощностью 15000 кВт, спроектированный Уральским физико-техническим институтом и изготовленный заводом «Электросила».

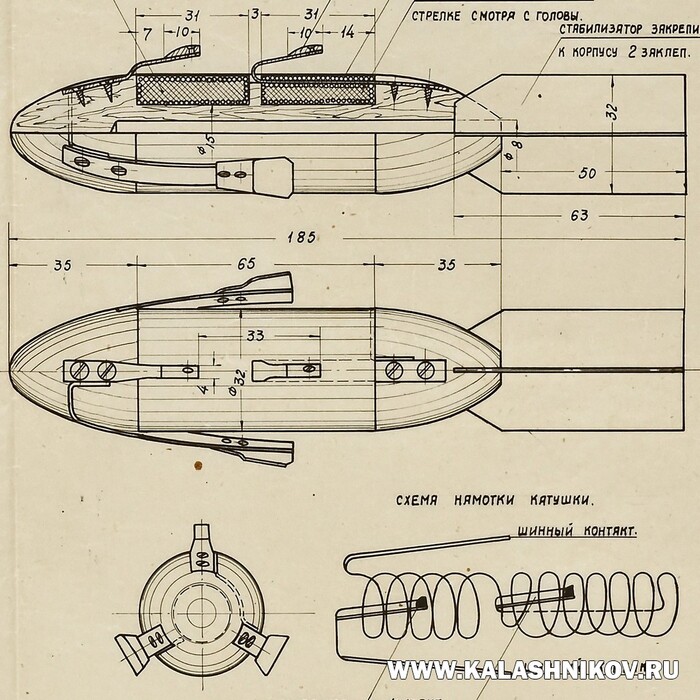

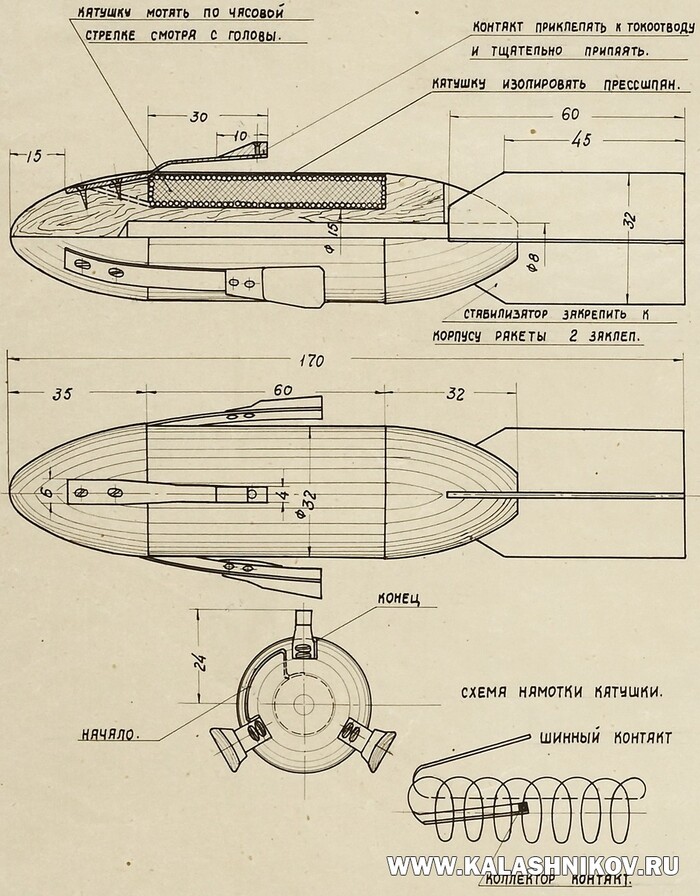

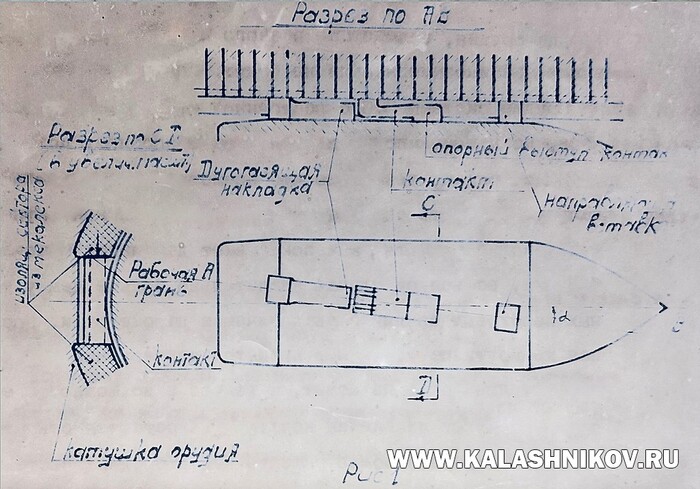

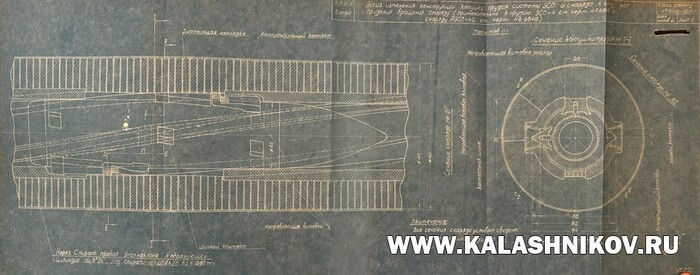

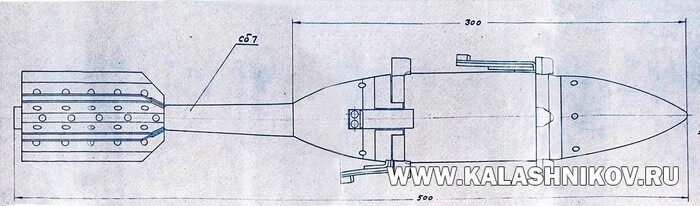

Снаряд к орудию ЭСО-4 изначально проектировался невращающимся в двух вариантах: РЭСО-41 весом 4,6 кг по схеме с одной катушкой (схема «Е») и РЭСО-42 весом 4,16 кг с двумя продольно расположенными катушками, навитыми в разном направлении (схема «Д»). При двухкатушечной схеме головная катушка снаряда, взаимодействуя с магнитным полем обмотки ствола выталкивалась из неё, а задняя катушка, наоборот, втягивалась.

Такая электрическая схема была максимально эффективной с точки зрения использования энергии магнитного поля ствола для разгона невращающегося снаряда. Снаряд имел два токосъёмных устройства, ток к которым подводился через две идущие вдоль ствола шины из красной меди.

На завершающем этапе проектирования орудия ЭСО-4 его конструкторы подробно изучили вопрос о выборе способа стабилизации снаряда на траектории. После проведения ряда экспериментов было установлено, что необходимые дальность и меткость стрельбы могут быть получены только при применении вращающихся снарядов.

По ходу этой части работы выяснилось, что наиболее эффективным способом придания снаряду вращения являлся механический способ, реализуемый за счёт закрутки по спирали токоведущих элементов ствола. Этот способ организации вращения снаряда имел ещё то достоинство, что естественным образом обеспечивал плотное прижатие контактных устройств снаряда и ствола во время выстрела, улучшая условия прохождения через них мощных токов и способствуя уменьшению нагрева обоих контактных устройств. Кроме того выяснилось, что в случае перехода к стабилизации снаряда вращением, оптимальной электрической схемой для снаряда является однокатушечная схема «Е», как обладающая существенно большей устойчивостью к тангенциальным перегрузкам при выстреле.

В то же время признавалось, что введение к орудию ЭСО-4 нарезного ствола приведёт к существенному усложнению его изготовления и удорожанию, но на этапе экспериментов этим соображением решили пренебречь. На основе приведённых выше соображений к орудию ЭСО-4 на основе снаряда РЭСО-42 по однокатушечной схеме был спроектирован новый образец вращающегося снаряда.

В процессе работы над проектом ЭСО-4 были составлены техусловия на изготовление пушки и снаряда, но завод «Электросила» заказ не принял. Кроме того, исполнитель работ — инженер Постников — был уволен. В итоге, к концу 1937 года проект орудия ЭСО-4 реализован не был, но и не прекращён.

Его решили продолжить за счёт модернизации ствола орудия предыдущей модели ЭСО-3 и испытать стрельбой, запитав от генератора УФТИ 15000. Этот усовершенствованный вид электромагнитного орудия, разработанный взамен ЭСО-4, получил обозначение ЭСО-3М.

Работы над ЭСО-3М проводились в АНИИ в период с 1 мая 1937 года по 19 апреля 1938 года под руководством военинженера 3-го ранга А. Георгиева (исполнитель — инженер-конструктор Коганов). Для проведения испытаний от более мощного генератора ТО-12-2 кроме капитального ремонта ствола ЭСО-3 (переизолировка катушек), был проведён целый комплекс работ по модернизации орудия.

В стволе добавлен второй диаметрально противоположный коммутирующий паз и два изолированных контакта в снаряде для предотвращения возникновения вольтовой дуги, изменено положение шин с целью улучшения контактной поверхности, усовершенствована вся конструкция ствола, в т.ч. в части расположения цапф по оси канала ствола для исключения возникновения крутящего момента, стремящегося опрокинуть ствол казённой частью вниз, что имело место в орудии ЭСО-3 и др.

Исходя из выбранной электрической схемы, к орудию ЭСО-3М был спроектирован однокатушечный снаряд РЭСО-3М1 и его модификация РЭСО-3М2 (оба по схеме «Е»), работающей только на выталкивание из катушки орудия, что давало множество конструктивных, технологических и эксплуатационных преимуществ перед снарядом двухкатушечной схемы. Предполагалось, что на новой модели орудия удастся получить начальную скорость снаряда до 300 м/с.

Основные параметры орудия ЭСО-3М приведены в таблице:

Испытания орудия ЭСО-3М проводились на заводе «Электросила» с 5 по 15 апреля 1938 года и дали результаты, резко не соответствующие ожиданиям. Всего было произведено 2 выстрела. При первом выстреле на минимальной мощности электропитания наблюдалась сильная дуга в стволе и дым.

Снаряд весом 2,39 кг пробил всего два ящика с паклей и полностью сохранился, при этом была достигнута начальная скорость всего 117 м/с. Второй выстрел, проведённый после ремонта электроизоляции ствола на полной мощности питания, показал примерно сходные с первым результаты по скорости снаряда, при этом вновь произошло короткое замыкание в обмотках ствола.

В отчёте о проведении испытаний орудия ЭСО-3М его составители сотрудники АНИИ военинженер 2 ранга М. Ременюк и военинженер 3 ранга А. Георгиев указали, что причина столь слабого результата состояла в дефектах изготовления ствола в АНИИ, приведших к некачественному исполнению его изоляции, а также спешки при проведении испытаний, обусловленной известностью всем участникам работ о закрытии темы разработки электрических орудий. При этом они выразили уверенность в том, что при должном качестве изготовления конструкция ЭСО-3М позволяет получить начальные скорости снарядов порядка 250–300 м/с, но там же признали, что даже такой результат не решит принципиальные проблемы электромагнитных орудий. На этом этапе работы с электромагнитными орудиями в СССР полностью прекратились.

Прекращение работ над электромагнитной артиллерией в СССР.

Изучение комплекса отчётов АНИИ по опытам с электрическими орудиями 1930-х годов, показывает, что их активная часть производилась с 1931 по 1938 год включительно, но в итоге они не привели к созданию образцов, пригодных к использованию в военных целях.

С 1937 года происходит свёртывание темы электрических орудий. Этот процесс имел как объективные причины, связанные с чрезвычайной сложностью технической задачи, так и субъективные: в 1937–1938 годах разворачивалась так называемая «ликвидация последствий бывшего вредительского руководства АУ и АНИИ», процесс, обусловленный в том числе «делом Тухачевского».

Однако прекращение работ над столь масштабной темой предварялось достаточно подробной ревизией хода и результатов проведённых ранее исследований. Для этого в сентябре 1937 года партийная организации АНИИ привлекла несколько специалистов, которым были выданы соответствующие партийные задания.

В докладе одного из них — И. А. Гулярина — указано, что огромные трудности изготовления пригодной для боевого применения электрической пушки были известны руководителю темы старшему инженеру 8-го отдела АНИИ В. К. Жакову не позднее 1935 года, что следует из подписанного им отчёта № 102-1935, в котором имелось следующее заключение: "Сама проблема по своему характеру далеко выходит за пределы задач решаемых современной электротехникой".

Таким образом, руководитель темы В. К. Жаков отдавал себе отчёт в том, что трудности, имеющие место при создании электрического орудия, носят глубоко принципиальный характер и кроются в самой природе явлений, возникающих при работе орудий данного типа и которые современная на тот момент наука не может преодолеть.

В итоговой части своего доклада И. А. Гулярин сделал вывод о том, что «ликвидировать последствия вредительства в VIII отделе АНИИ — это значит исключить проблему электрострельбы из его тематики вовсе».

За семь лет активных исследований в развитие темы электрострельбы были вложены огромные средства, на изготовление и испытания электромагнитных орудий в нескольких научных центрах СССР отвлекались значительные силы электротехнической промышленности страны и просто так, без научным образом обоснованного основания отказаться от них представлялось нерациональным, а в описываемое время даже опасным.

В начале 1938 года АНИИ решил завершить эксперименты с уже практически готовым орудием ЭСО-3М и по его результатам сделать окончательные выводы о перспективах данной темы. Итог этих экспериментов оказался откровенно провальный, в результате чего АНИИ сформировал заключение о том, что разработки электрические орудий не являются актуальными для вооружения РККА.

Объективность выводов о целесообразности прекращения работ над электромагнитными орудиями была подтверждена отчётом АНИИ от 15 апреля 1938 года, где каждое соображение обосновывалось расчётами, а также и письмом Арткома ГАУ № 421477 от 19 июня 1938 года.

Подводя итоги повествования об истории разработки электромагнитной артиллерии в СССР в 1930-е годы, можно констатировать, что попытка создать пригодные для боевого применения орудия данного вида закончилась неудачей. Советские инженеры и электротехническая промышленность приложили большие усилия к созданию таких орудий, но после нескольких лет масштабных экспериментов не смогли даже приблизиться к желаемым параметрам выстрела по главной характеристике — начальной скорости снаряда и, соответственно, дальности стрельбы, ради которой эти орудия и разрабатывались. Именно в этом, а не в политических репрессиях, затронувших военную элиту и часть инженерного корпуса СССР во второй половине 1930-х годов, состояла главная причина прекращения работ над электрической артиллерией.

Изучение комплекса документов АНИИ показывает, что достижению желаемых параметров выстрела из электромагнитных орудий препятствовали две главные причины — недостаточная мощность существовавших в то время источников энергопитания и невозможность обеспечить надёжную передачу электроэнергии на движущийся снаряд.

И если с первой проблемой ещё можно было побороться (исследовались разные варианты её решения, в т. ч. авангардные — в виде батареи конденсаторов с предварительной накачкой и импульсного генератора «пушечного» типа), то без обеспечения эффективной электрической связи токоподводящих элементов ствола со снарядом даже существенное увеличение мощности подаваемого электропитания не могло обеспечить пропорционального увеличения его скорости. Как показали дальнейшие исследования при классических контактных способах передачи энергии данная проблема не имела удовлетворительного решения.

С позиций современного знания устремления советских учёных можно назвать авантюризмом, но иного, необычного свойства — в ходе своих, по итогам — неудачных работ, создатели электромагнитных орудий продвинулись настолько далеко, что вплотную подошли к порогу возможностей физики как фундаментальной науки, преодолеть которые не удалось до настоящего времени никому.

Конечно, рывок к созданию военной техники «на грани фантастики» состоялся благодаря общей политике государства, стремившегося за короткое время догнать и перегнать в научно-техническом отношении передовые западные страны. Но без инициативы и научной дерзости создателей электромагнитных орудий никакие вложения средств в их работы не позволили бы заглянуть в область знаний, ранее относившейся к научной фантастике, во многом опередив время.

В том и состоит заслуга и великий научный и трудовой подвиг этих почти забытых советских людей, изо всех сил устремившихся к неведомому, решив, что им по силам достичь невозможного...

Те самые 70-е. Что происходило на Земле, пока Везувий хоронил Помпеи (спойлер: наши предки рубились в броне)

Здарова, камрады!

Вы когда-нибудь задумывались, что происходило на планете, скажем, в 70-е? Только не в те, с диско и клешами, а в самые первые 70-е годы нашей эры. Ну, то есть, в 71-м, 72-м и так далее, до 80-го года.

Это было время, когда мир выглядел совершенно иначе. Главной сверхдержавой был Рим, но и на другом конце света кипела жизнь. Давайте запрыгнем в нашу воображаемую машину времени и посмотрим, что творилось на планете, пока наши пра-пра-пра... (очень много "пра") предки гоняли мамонтов (ладно, уже не мамонтов, но кого-то точно гоняли).

Часть 1. Главное шоу: Римская Империя (71-80 гг. н.э.)

В Риме это десятилетие было эпохой династии Флавиев. Империя только что отошла от дикого трэша — «Года четырех императоров» (69 г. н.э.), когда генералы рубились за трон, как в «Игре престолов». Победил суровый и прагматичный вояка Веспасиан.

Что делал Веспасиан (правил до 79 г.)?

Разгребал бардак: После Нерона и гражданской войны казна была пуста, а в провинциях — хаос. Веспасиан ввел новые налоги (именно ему приписывают фразу «Деньги не пахнут» — это он про налог на общественные туалеты) и начал наводить порядок железной рукой.

Закончил войну в Иудее: Хотя Иерусалим взяли в 70-м, окончательно сопротивление иудеев добили именно в это десятилетие. Финальным аккордом стала осада крепости Масада (73-74 гг.). Это была эпическая и трагическая история, когда последние защитники, понимая, что всё кончено, выбрали массовое самоубийство, но не сдались римлянам.

НАЧАЛ СТРОИТЬ КОЛИЗЕЙ: Да-да! Главный символ Рима, Флавиев амфитеатр, начали строить именно в это десятилетие (примерно в 72 г.). Веспасиан решил построить гигантскую арену для гладиаторских боев на месте, где раньше было личное озеро Нерона. Типа, «вернем народу то, что украл тиран» (и заодно дадим «хлеба и зрелищ», чтобы народ не бунтовал).

Событие десятилетия: «F» в чат Помпеям (79 г. н.э.)

В 79 году Веспасиан умер. На трон взошел его сын Тит — полководец, взявший Иерусалим. Его считали хорошим и милосердным правителем. Но его недолгое правление (всего 2 года) началось с катастрофы эпических масштабов.

24 августа 79 года проснулся вулкан Везувий.

Это было не просто извержение. Это был апокалипсис. Вулкан буквально взорвался, выбросив столб пепла на 33 километра в высоту. Города Помпеи и Геркуланум были похоронены заживо. Помпеи накрыло многометровым слоем пепла и пемзы, а Геркуланум (который был ближе) сжег пирокластический поток — раскаленная газовая лавина.

Люди погибали мгновенно. Благодаря этой трагедии мы сегодня знаем, как они жили — пепел «законсервировал» дома, фрески, мозаики и даже пустоты на месте тел, которые археологи потом залили гипсом.

А еще в Риме...

Римляне в Британии: Римский полководец Агрикола (тесть знаменитого историка Тацита) активно воевал на севере Британии, пытаясь покорить дикие племена скоттов (в будущей Шотландии).

Освоение Германии: Римляне укрепляли границу по Рейну и Дунаю, строили крепости.

Часть 2. Другая сверхдержава: Китай (Династия Хань)

Пока в Риме строили Колизей и уворачивались от вулкана, на другом конце Евразии процветала Восточная династия Хань. Это был их золотой век.

В 70-е годы там правили императоры Мин-ди (до 75 г.) и Чжан-ди (с 75 г.). В отличие от Рима, у них была стабильность, порядок и экономический подъем.

Главный герой 70-х в Китае — Пань Чао (Ban Chao).

Это был буквально китайский Индиана Джонс и Макиавелли в одном лице. Его отправили с малым отрядом на запад, в «Западный край» (современный Синьцзян), чтобы восстановить контроль над Великим Шелковым путем.

Пань Чао действовал не числом, а умением, дипломатией и дерзостью. Он с 36 (!) солдатами пришел в одно из местных царств, которое склонялось к союзу с гуннами (хунну). Ночью он напал на лагерь послов хунну, всех перебил, принес их головы местному царю и сказал: «Ты с нами или с ними? Ой, подожди, 'них' больше нет». Царь немедленно присягнул Хану.

Все 70-е годы Пань Чао провел в этих походах, подчиняя одно за другим княжества Таримской котловины, выбивая оттуда гуннов и обеспечивая безопасную торговлю по Шелковому пути.

Часть 3. Что у остальных? (Африка, Америка, Индия)

Индия: Тут не было единой империи. На севере рулила Кушанская империя. Это были потомки кочевников (юэчжи), пришедших из Средней Азии. Они контролировали часть Афганистана, Пакистана и северной Индии. Они активно торговали с Римом (через порты) и Китаем (по Шелковому пути) и были большими покровителями буддизма. На юге (в Декане) было мощное государство Сатаваханов.

Парфия (Древний Иран/Персия): Вечный спарринг-партнер Рима. В 70-е годы у них был свой раздрай. Царь Вологез I только-только закончил войну с кочевниками-аланами (о них позже!), которые вторглись в его земли. В целом, Парфия зализывала раны и копила силы для следующего раунда «махача» с Римом.

Африка (ниже Египта): В это время в Эфиопии и Эритрее набирало силу Аксумское царство. Оно становилось ключевым игроком в морской торговле между Римом и Индией, контролируя выходы из Красного моря. В Западной Африке (Нигерия) еще существовала загадочная культура Нок, известная своими терракотовыми головами.

Америка: На другом конце света, в полном отрыве от Евразии, кипела своя жизнь.

Мезоамерика (Мексика): Это было время, когда Теотиуакан (город недалеко от современного Мехико) превращался из простого поселения в гигантский мегаполис. Как раз в это время там, вероятно, начинали строить знаменитые Пирамиды Солнца и Луны.

Цивилизация Майя: У них шел Поздний Доклассический период. Города-государства росли, строились храмы, развивалась письменность.

Южная Америка (Перу): Расцвет культуры Мочика (Моче). Они были крутыми инженерами (строили акведуки в пустыне) и невероятными мастерами по керамике, оставив тысячи сосудов, изображающих их жизнь, богов и ритуалы.

Частина 4 (Бонус). А что у нас? (Территория современной России в 71-80 гг.)

Ну а теперь самое интересное для пикабушников. Что творилось на наших землях, пока в Риме строили Колизей?

Сразу скажем: никакой «России» или «Руси» и в проекте не было. До Рюрика оставалось почти 800 лет. Вся территория была гигантской «картой» из разных племен.

1. Юг (Степи, Кубань, Причерноморье)

Это была самая «движовая» часть.

Сарматы: Главные «плохиши» и короли степей. Это были ираноязычные кочевники, родственники скифов, которых они отсюда вытеснили. Сарматы (особенно их племена роксоланов и аланов) были страшной силой. Их фишка — катафрактарии — тяжелая кавалерия, где и всадник, и конь были закованы в чешуйчатую броню. Это были «танки» античности. В 70-е годы сарматы то набегали на римские границы по Дунаю, то нанимались к ним на службу, то воевали с Парфией. Жизнь кипела.

Боспорское царство (Крым и Тамань): Это было греко-варварское государство со столицей в Пантикапее (современная Керчь). Формально — независимое царство, а по факту — «клиент» (вассал) Рима. Рим держал там гарнизоны (например, в крепости Харакс на мысе Ай-Тодор в Крыму) и следил, чтобы сарматы не слишком буянили. Боспорцы поставляли Риму хлеб и рыбу, а взамен получали «крышу» и римские товары.

Поздние Скифы: Остатки некогда великих скифов еще жили в предгорьях Крыма (их столицей был Неаполь Скифский, сейчас это окраина Симферополя), но их время уже уходило.

2. Лесная и лесостепная зона (Центральная Россия, Поволжье)

Здесь не было больших войн и империй. Жизнь была суровой, но размеренной.

Финно-угорские племена: На севере и в Поволжье жили предки современных финнов, карелов, эстонцев, марийцев, мордвы. Археологи называют их культуры по типу керамики (например, дьяковская культура в районе Москвы).

Балтские племена: На западе (будущая Беларусь и Прибалтика) жили предки литовцев и латышей.

Праславяне (??): Где-то здесь, в болотах Полесья или между Вислой и Днепром, уже начинался этногенез славян. Но в 70-е годы н.э. они были еще очень незаметной группой (археологически это, вероятно, зарубинецкая или пшеворская культуры, но споры идут до сих пор).

Чем жили эти ребята?

Хозяйство: Охота (пушнина — «мягкое золото» — была главным экспортным товаром), рыбалка, бортничество (сбор дикого меда), примитивное земледелие и скотоводство.

Торговля: Они не были в изоляции! По рекам и тропам шла торговля. Из Рима через варваров-посредников к ним везли стеклянные бусы (огромная ценность!), вино, дорогую посуду (римское серебро находят даже в Пермском крае). Взамен они отдавали меха, янтарь (с Балтики), воск и, возможно, рабов.

3. Сибирь и Дальний Восток

Тут все было совсем по-дикому (в хорошем смысле). Огромные пространства, минимальная плотность населения. Различные племена охотников и рыболовов (предки тунгусов, юкагиров, самодийцев) жили своей жизнью, шаманили и выживали в суровом климате.

Итог

Десятилетие 71-80 годов было временем контрастов:

В Риме строили величайшую арену мира и одновременно хоронили целые города под пеплом.

В Китае один гениальный генерал «нагибал» пол-Азии силой дипломатии и 36 солдат.

В Америке рос будущий мегаполис Теотиуакан.

А на территории будущей России сарматы в броне рубились в степях, а наши предки в лесах меняли меха соболей на модные римские бусы.

Вот такая была жизнь почти 2000 лет назад.

Как в Русской Православной Церкви оценивается поведение Петра и Февронии Муромских

В Русской Православной Церкви есть хвалебное песнопение, которое называется

Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам.

В 2020 году этот акафист был рекомендован к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви: гриф ИС Р20-941-3609.

Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам издан Издательством Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

В этом акафисте есть такие слова:

Кондак 2

Ви́дев князь Петр в возвра́тной боле́зни свое́й, зна́мение гнева Бо́жия, за неисполне́ние обе́та своего́, поя́ти в супру́ги себе́ прему́друю Февро́нию, потща́ся сие́ испо́лнити и сочета́ся с не́ю бра́ком зако́нным. Оба́че и в супру́жестве целому́дренно и богоуго́дно пожи́сте, блаже́ннии, иму́ще еди́ну мысль во двою́ те́лу, е́же благоугожда́ти Бо́гу. Те́мже вы́ну пое́те Ему́ ны́не со А́нгелы песнь: Аллилу́иа.

Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

на сайте Сретенского монастыря РПЦ МП

Эти слова акафиста напоминают русским православным людям, рассказанную Ермолаем-Еразмом в "Повести о Петре и Февронии" историю о том как Феврония стала женой Петра.

В официальной Православной энциклопедии РПЦ написано, что "главным источником сведений о жизни и кончине супружеской четы П. и Ф. является их Житие <...>созданное Ермолаем (в иночестве Еразм) (далее - Ермолай-Еразм), агиографом и публицистом XVI в., намного позже описываемых событий и содержащее крайне мало исторических данных.<...>Исторические источники Повести неизвестны.<...>

https://www.pravenc.ru/text/2580394.html

Пётр искал исцеление от поразившей его тяжёлой болезни.

Я приведу здесь рассказ Ермолая-Еразма об этом:

"Прослышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и велел везти себя туда — из-за тяжкой болезни сам он сидеть на коне не мог. И когда привезли его в Рязанскую землю, то послал он всех приближенных своих искать врачей.<...>

Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где эта девица».

И привезли его в тот дом, где жила девушка.

И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду».

Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его».

И вернулся человек тот и передал князю своему, что сказала ему девушка.

Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно — князю дочь древолаза взять себе в жены!»

И послал к ней, молвив: «Скажите ей — пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены».

Пришли к ней и передали эти слова.

Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею квасу, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!»

<...>

Потом князь Петр пошел в баню мыться и, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои.

А один струп оставил непомазанным, как девушка велела.

И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни.

Наутро же глядит — все тело его здорово и чисто, только один струп остался, который он не помазал, как наказывала девушка, и дивился он столь быстрому исцелению.

Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары.

Она же не приняла.

Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим.

Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки.

И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою.

И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз.

И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке.

И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления.

Она же, нимало не гневаясь, сказала: «Если станет мне супругом, то исцелится».

Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены.

И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше.

Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены.

Таким-то вот образом стала Феврония княгиней.

И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божиих заповедей.

Потом князь Петр пошел в баню мыться и, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои. А один струп оставил непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни. Наутро же глядит — все тело его здорово и чисто, только один струп остался, который он не помазал, как наказывала девушка, и дивился он столь быстрому исцелению. Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары. Она же не приняла.

Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз.

И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Она же, нимало не гневаясь, сказала: «Если станет мне супругом, то исцелится». Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены. И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше. Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот образом стала Феврония княгиней.

И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божиих заповедей.

Повесть о Петре и Февронии - Ермолай-Еразм

В православном акафисте Петру и Февронии отказ Петра выполнить вынужденное обещание оценивается как грех, вызывающий гнев Бога.

Иисус Христос в акафисте РПЦ МП на стороне Февронии.

Поведение Февронии в акафисте не осуждается.

На сайте религиозной православной организации «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» "Православие ру" , 8 июля 2025 года опубликован большой текст "Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские", написанный Марией Тоболовой.

https://pravoslavie.ru/171022.html

Пересказывая историю исцеления Петра, Мария Тоболова верно цитирует слова Февронии из "Повести..." Ермолая-Еразма: "Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его».

Мария Тоболова не допускает ни слова осуждения в адрес Февронии за такое поведение, и при этом отрицательно оценивает стремлении Петра не выполнить вынужденно данное обещание.

Тоболова пишет: "Петр пообещал жениться, но в душе слукавил: гордость княжеского рода мешала ему согласиться на подобный брак.<...>Феврония излечила князя, но он отказался исполнить обещание жениться, пытаясь откупиться подарками, которые та не приняла. Поскольку она прозрела лукавство и гордость Петра, то велела ему оставить несмазанным один струп как свидетельство греха"

Специально подобраны Тоболовой такие слова, негативно характеризующие Петра: слукавил, гордость, откупиться.

В православии лукавым называется злой дух. Лукавство - это злое поведение, бесовское.

Гордость считается в православии грехом.

"Гордость, самый главный порок и начало всякого греха" -написано на православном сайте журнала "Фома"

https://foma.ru/gordost-chrezmernost-yavleniya-ili-preuvelic...

Пётр, согласно "Повести..." Ермолая -Еразма, сразу предлагал Февронии гонорар за исцеление. Он вёл себя изначально честно.

"Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где эта девица». И привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду»."

Повесть о Петре и Февронии - Ермолай-Еразм

В 21 веке в России Русская Православная Церковь Московского Патриархата воспитывает русских православных христиан на примере Февронии.

Представьте, что вам нужно лечение, вы обращаетесь к врачу, а врач вам говорит что вылечит вас только в том случае если вы вступите с ним в брак, а священник какой-нибудь, узнав об этом, вам говорит, что такова Божья воля о вас.

Вам понравится такое?

Вы поверите священнику?