Полудница (стих)

Смейся, посмейся, над старым поверьем...

В полдень приду, будь покоен - поверь мне.

В поле дождись, чтобы лично узнать:

Головы тоже умеют летать.

"Особенно сурово поступает полудница со жнецами, если они, пренебрегая запретом, работают в полдень: она насылает на них солнечный удар или хватает их за голову и начинает вертеть, пока не натрет шею до жгучей боли, а то и вовсе оторвет голову или защекочет до смерти."

Левкиевская, Е. Е. Мифы русского народа

https://www.booksite.ru/fulltext/myt/hsr/uss/kih/9.htm#52

Жница - Константин Алексеевич Васильев. ДВП, масло. 97 x 60 см. Судя по описанию, сам Васильев, может, такой символики и не закладывал, но кто его знает...

Товарищ, головной убор

Носи жаре наперекор!

Китч от Почты России

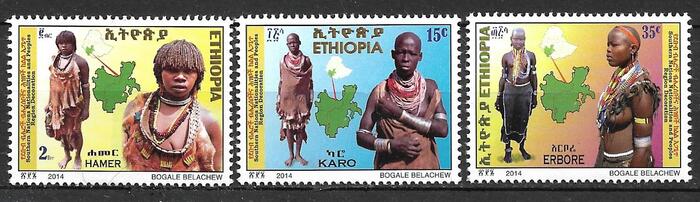

За долгие годы у меня собралась небольшая коллекция марок на этнографическую тему. При случае, я с удовольствием ее пополняю. Вот, не так давно, мне достались марки из Эфиопии. На них представители различных племен. Люди на этих марках не очень одеты. Но даже по этому «не очень», разглядывая марки, можно узнать о внешних особенностях представителей племен. Названия племен есть на марках.

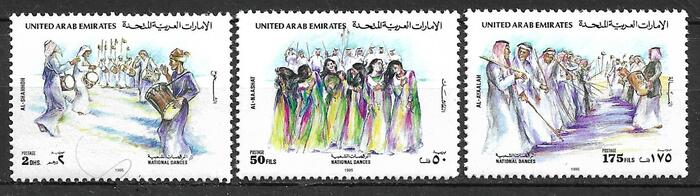

Марки, посвященные быту и культуре, выпускают многие страны, чьё население может гордиться своими культурными традициями. Вот, например, марки ОАЭ, посвященные народным танцам арабов. Названия танцев есть на марках. На основании изображений можно представить внешнюю особенность сюжета этих танцев.

Первую, большую серию марок, посвященную народам СССР, издали в далёком 1933 году. Серия большая, я покажу только часть её. Художники, как могли, продемонстрировали особенности быта разных народов страны. Им это удалось, насколько позволяют лаконичность и размер почтовой марки.

Позже не один раз случались удачные выпуски, в том числе и у Почты России.

В конце прошлого года Почта России «порадовала» красочным выпуском, посвященным Арктическому туризму. В аннотации к выпуску написано следующее: «На почтовых марках и полях листа на фоне арктического пейзажа изображены представители коренных народов, проживающих в Красноярском крае, в национальных костюмах: энцы, ненцы, долганы, селькупы, кеты, нганасаны, чулымцы, эвенки».

Теперь рассмотрите этот выпуск. Кто там «энцы-ненцы», а где селькупы с кетами? Какие-то девицы не понятной зрителю национальной принадлежности изображены в странных позах. Что эти позы означают?

Почтовая марка должна отличаться от простой раскрашенной картинки своей информативностью. В этом случае цель не достигнута.

Ответ на пост «Славяне и Новый год»1

Колико варница, толико оваца, новаца, чељади, говеди…

Посетила меня одна мысль. Вот слово "челядь" в русском языке на данный момент является синонимом слова "домочадцы, слуги, прислуга, работники, дворовые люди", а в более древние времена - "раб-пленник" либо "родственники или друзья хозяина, которые не имели дома и денег и жили за его счёт". Но в сербском это слово означает детей. В английском языке слово "child" в настоящее время означает "ребёнок", но в более древние времена означало "девочка". А вот слово "girl" означало ребёнок, независимо от пола. В настоящее время это слово означает "девочка, девушка". Да, и русское слово "ребёнок" тоже с душком )) Вот такой вот коленкор.

Славяне и Новый год1

Пока нормальные люди подводят итоги, я жду учеников и пишу статейки. Наверное, хорошо бы что-то про Новый год состряпать?

Давайте-ка напомню, что наши индоевропейские культуры жутко бинарны в своей основе. Бинарные оппозиции – наше всё. Буквально. Ну и к Новому году мы смело можем привязать одну из таких оппозиций. То есть “новое-старое”. Знаете, в чём смешная штука? А в том, что в славянской культуре оба компонента этой оппозиции могут оцениваться как положительно, так и отрицательно. Новое – это что-то чистое, жизнеспособное, но одновременно и неосвоенное. Старое же, разумеется, освоенное. Но и потерявшее свою продуктивную силу тоже.

Собственно, Новый год (и прочие праздники календарного перехода) и маркированы как переход от старого к новому. Вот почему многие убираются к празднику, часто даже генеральную уборку закатывают? Хотя и в любое другое время большинство людей проводит уборку, но тут прям чуть ли не обязательно?

Как обычно, сами себе мы это или не объясняем или рационализируем на современный лад. А вообще вы переходите к новому времени, значит, нужно избавиться от того, что утратило свою силу.

Как и во многих других культурах, важным моментом новогодней обрядности у славян является общесемейный ужин/обед/приём пищи. Естественно, стол должен быть обильным и включать мясные блюда. Хотите ещё прикол? Сербы из Воеводины считали, что надо зарезать петуха, чтобы в следующем году не умер хозяин дома. А вот в южной Словакии или у словенцев рядом с Любляной считалось, что домашнюю птицу готовить нельзя, а то счастье улетит. У восточных славян кутья была обязательна.

Нельзя говорить про славянские новогодние традиции и не упомянуть про магию первого дня. “Как Новый год встретишь, так его и проведешь” – ну все же знают? :) Сюда же и традиция обращать внимание на полазника – первого гостя. В основном, термины, аналогичные сербскохорватскому слову “полазник”, известны у славян карпато-балканского ареала. Наиболее известны, наверное, как раз сербские полазники. Их не выбирали, им считался любой первый гость.

Как обычно в патриархальных культурах, первАЯ гостьЯ считалась так себе приметой, а вот мужчина в расцвете сил или здоровый мальчик – самое оно, будет вам счастье в Новом году. Если вам повезло и ваш полазник именно такой подвид человека, то он ещё приносил с собой ветку, ею ударял угли в вашем очаге, ворошил их, чтобы вызвать множество искр. Здесь вступала в действие магия подобия. Полазник произносил: “Колико варница, толико оваца, новаца, чељади, говеди…” и так далее. (Сколько искр – столько овец, денег, детей, скота…)

Новогодние обряды, как и рождественские, включали в себя обходы домов. То есть, колядки. Ряженые чаще всего ходили в вечер ДО Нового года. Утром уже обычно не рядились.Новый год считался переломом зимы. Например, в Вологодской области бытовало поверье, что черти находятся среди людей от Рождества до Нового года (да, календарные заморочки, как вы знаете, раньше Рождество и в России праздновалось не так, как сейчас).

В канун Нового года, как и под Рождество, можно было гадать. А ещё есть буквально единичные случаи у славян, когда Новый год не отмечался. Это относится к некоторым сёлам в Восточной Сербии и к семейским старообрядцам в Забайкалье. Хотя последние гаданий тоже не гнушались.

С Наступающим! Или уже с наступившим.

__________________________________

Этнолингвистический словарь "Славянские древности"

Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI–XIX веков

Островский А. Б. Время и календарь в народной культуре

Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. (классика же)

Лозка А. Беларускі народны каляндар

Стоилов А. П. Македонски народни умотворби

Ответ на пост «ИНГЕРМАНЛАНДИЯ (ИЖОРСКАЯ ЗЕМЛЯ): КАКОЙ ОНА БЫЛА»1

Ингерманландия - оскорбление для местного коренного населения. Имя народа на его языке - инкеря, а его земли - Инкеринмаа. Частично был православным, частично сохранял ведическую веру, унаследованную от русов гиперборейских времён. Но для шведов, которым и лютеранизированные финны были унтерменш, люди второго сорта, инкеря-ижора вообще была за зверей. И когда начали осваивать оттяпанные у новгородцев земли инкеря , то - плевать на инкеря и её язык - обозвали их, по-шведски, бессмыслицей "Ингерманландия", буквально, Земля земли инкеря, и стали заселять лютеранизированной корелой: эйримейсен, что с оз. Эйряпянъярви, ныне Бол. Раковое, и савакотами, что жили севернее, у нынешних Сортавалы - Савонлинна. В результате спровоцировали гражданскую резню между финнами православными и лютеранами, в результате которой правосланые были вытеснены в глубинные области России. С язычеством же получилось с точностью наоборот. Понаехавшие лютеране быстро узнали и поняли смысл своих исконных родовых богов, который не особо преследовался на Руси, и, забив болт на пасторов с их кирхами, хлынули поклоняться древним камням и деревьям. Естественно, памятники ведической культуры в ответ уничтожались пасторами с окружением вполне на уровне последующих большевиков.