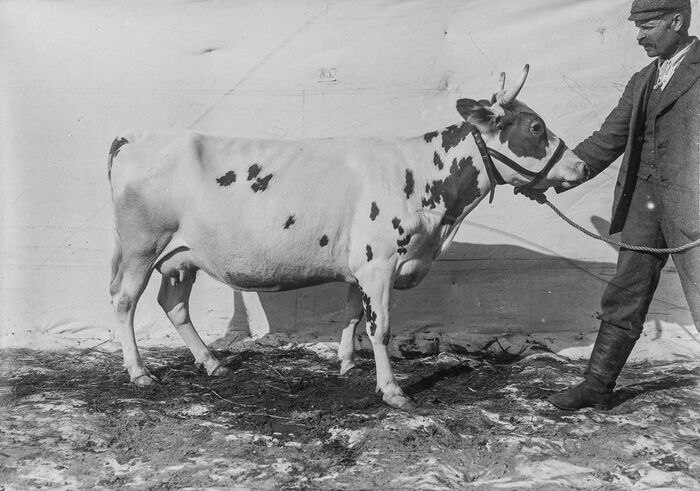

Корову и лошадь за двугривенный...

На лотерее ОДН в Госдраме. (5 января 1926 г.)

Потоки „чающих движения воды“ Госдрама встречает неприветливо. — С крыши то и дело бухают огромные глыбы снега, заставляя ловцов дешевого счастья боязливо прижиматься к стенке. Какой-то тип с бобровым воротником по этому поводу ругает большевиков. На заплеванной лестнице и в фойе под ногой, как осенние листья, шуршат окурки. Оркестр наяривает „кирпичики“.

Уголок с выигрышами окружает густая толпа. Среди выигрышей — на почетном месте четверть „очищенной“.

— Вот бы что подцепить то, Ваня, к старому то рождеству и за двугривенный, и в очереди не стоять... обращается какая-то синяя поддевка к каракулевой шали.

Калашные щеки шали расплываются в масляную улыбку, поросячьи глазки на миг приобретают осмысленное выражение — в них сверкает восторг.

— „Да, ежели с осетриной“, со смаком отвечает шаль. У двери какая-то домохозяйка, пригорюнившись, бубнит соседке:

— Мой то, идол, 3 рубля просадил, а выиграл то всего на всего коробок пудры... Дома катком катается, лишнего двугривенного не даст, а тут, на поди, разошелся — корову, вишь захотел...

Соседка сочувственно вздыхает — да уж какая там корова.

А вот счастливец — тащит под мышкой пару ботинок.

— Хорошо, ребята, пришлось, обращается он к товарищам — а то у нас в мастерской как раз спецобувь не выдают...

У урн толпа... 10-ти летний мальчонка опасливо тянет билет, развертывает.

— Номер! — радостно взвизгивает он и, расталкивая толпу, бежит к выигрышам. Дежурная у лотереи, справившись в списке, торжественно вручает мальчонке четверть „очищенной“. Кругом хохот... Мальчонка опечален.

— Эх, мамке бы самовар, а теперь тятька опять напьется — бить будет.

— А ну-ка, барышня, на счастье моего сынка — солидно просит какой-то чадолюбивый папаша... Развертывает — а...л...легри...

„Огрели“ — хохочут кругом...

Публики прибавляется, а со двора призывно мычит корова.

Газета «Коммунар», ежедневный орган Губкома РКП(б) и Губисполкома Советов рабочих, Крестьянский и Красноармейских депутатов Тульской губернии, № 3 (2231) от 5 января 1926 года.

* Цитируется с сохранением орфографии и пунктуации первоисточника.

Зимнее трамвайное калининградское настроение

Калининград — город с большой историей, разными культурами и, соответственно, контрастами в архитектуре и не только. Это всегда удивляет и особенно привлекает в этом городе.

Ответ на пост «Снежно, красиво, светло. Калининград радует снежной зимой и уютными пейзажами»1

Зима в этом году сказочная 😍

А что до дорог - центральные все почищены, дворы и переулки нет.

А где и когда по другому? У многих ни лопат и щеток с машины смахнуть 🤔🤷♂️

Но красиво 😍

Фёдор Басманов. Лекция о Басмановых на Крутицком патриаршем подворье

В 1991/92 на Крутицком патриаршем подворье снимали фильм «Иван Грозный» по роману А. К. Толстого «Князь Серебряный». Мрачный и тоскливый фильм буквально кричал о том, как на Руси «жить плохо». Девяностые годы двадцатого века – время перелома и разлома. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Хотя, начали со взрослых. Стали воспитывать весь народ, чтобы «стыдился и каялся» за своих кровавых предков. Ведь «Иванами без родства», управлять намного проще. А народ повел себя как маленький ребенок, которому очень хотелось показать свою самостоятельность. Поэтому, необходимо было устроить эру непослушания. Жаль, что «эра непослушания» обошлась нам очень дорого. Цели желанной свободы тоже были «детские» – сунуть нос в огонь или обожраться конфетами до тошноты. Главное – сделать взрослым назло.

В целом, фильм более скучный, чем вредный. Хорошие актёры с трудом вытаскивают слабый сценарий, написанный по слабому роману (которому дали низкую оценку как историки, специалисты по грозненскому периоду, так и современники А. К. Толстого) и два часа экранного времени, скучая, бродят в мутных водянистых туманах. Отдадим создателям должное – они еще убрали некоторые сцены из Толстого, откровенно лубочно-глупые. Фильм это не спасло, но и не добило окончательно.

И все бы ничего, если бы не стечение обстоятельств. Так уж вышло, что на основе этого фильма, фильма С.М.Эйзенштейна и нескольких пропагандистских источников, уже в наше время (на просторах интернета) зародилось липкое и грязное сообщество (именуемое «грознобасмановским фандомом») и состоящее из скучающих взрослых, решивших воплощать в жизнь свои больные фантазии. Естественно, за счет тех, кто ответить не может – за счет исторических персоналий. Более того, взрослые втянули во всё это подростковую аудиторию. Ведь она не только обширна, но и активна. Такой аудитории можно выгодно продать (в широком смысле) порок под видом вкусного запретного плода (с «древнерусской пикантной экзотикой» и участием православного русского государя «любителя мальчиков»), а она (аудитория) и знать-то не будет, что этот порок – лежалая третьесортная конфета. Поскольку у данной аудитории нет жизненного опыта, а правильные нравственные ценности – не отстроены. Поэтому шутки про посадку на кол или пытки, кажутся детишкам «веселым трешем» с эротизированным подтекстом. Да и вообще…на кол – это «ужас как смешно». С другой стороны, а как эти самые ценности выстроятся, если в лучшем случае, взрослые предпочитают сунуть в руки телефон, а во всех остальных случаях, сами не могут договориться по каким ценностям мы должны жить в двадцатые годы двадцать первого века.

Кстати, звезда 90-х, исполнитель главной роли Игорь Тальков, под которого очевидно и создавался фильм, настолько оказался недоволен «развратом», который показали, что на премьере открестился от этого «творения», извинившись перед зрителями. Скандал вышел настолько глобальным, что широкая публика до сих пор гадает, не продюсер ли отомстил артисту, не дожившему до премьеры…

Под развратом, скорее всего, подразумевалось всего-то чрезмерное количество обнаженных женщин в кадре. В чем-то другом фильм обвинить сложно. Воздержались. И тут надо отдать режиссеру должное. В начале 90-х показывать стало можно всё. И покажи он это «всё», привлек бы больше зрителей (так-то картина на долгие годы осталась проходной, о ней забыли даже те, кто знал). Тем не менее, продюсером фильма выступал «горячий парень» Исмаил Таги-Заде, поэтому обошлись обилием красивых обнаженных женских тел в кадре. Всё остальное – на уровне трех слоев подтекста. Кто знает, тот знает, остальные, наслаждайтесь женской обнаженкой и кладбищенским венком на голове Д. В. Писаренко (в роли Фёдора Басманова). Ох, Игорь Владимирович, скорее всего, был идеалистом. Интересно, чтобы он сказал, если бы дожил до наших дней и увидел то, что создали на основе данного фильма пару десятилетий спустя...? Кстати, ныне покойный актер Дмитрий Валентинович Писаренко, узнал о том, как используется изображение его образа, незадолго до смерти. И настроения ему это открытие, мягко говоря, не прибавило.

Само собой (как я уже отметила), один единственный фильм не нанес бы историческим настоящим Басмановым или кому-то еще репутационного ущерба. Бывало хуже. Пришло черное время и сошлись в одной точке мемуары князя-предателя Курбского, либеральные потуги историка Карамзина, пропагандистские проплаченные проекты иностранцев и художественные произведения, цель которых показать опричниками демонической силой. И весь этот «букет», попал в руки нечистоплотные. Кто был тот самый «нулевой пациент» нашего времени, который первым изо всего перечисленного слепил чудовище, постоянно пытающееся занять место настоящего Фёдора Басманова, опричника и талантливого воина, сказать сложно. Да и не нужно. Таких людей требуется принудительно лечить, а не рекламировать их имена и их деятельность. Ясно, что это был не школьник.

Увы, отменить это все невозможно, деть куда-то тоже. Но можно предложить альтернативу, положив на противоположную чашу весов, что-то светлое и выбрав для себя сторону.

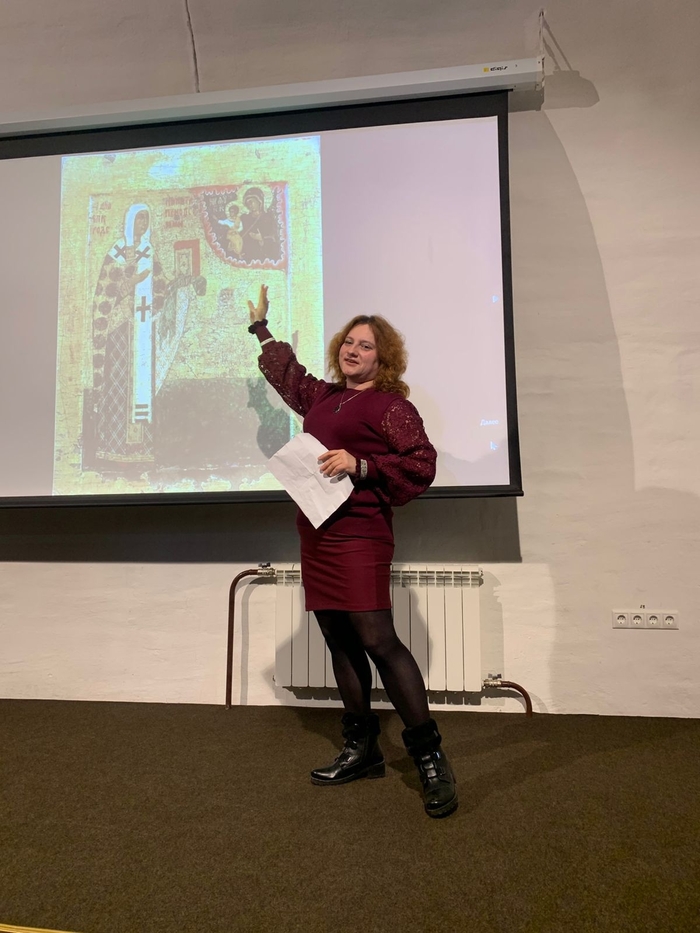

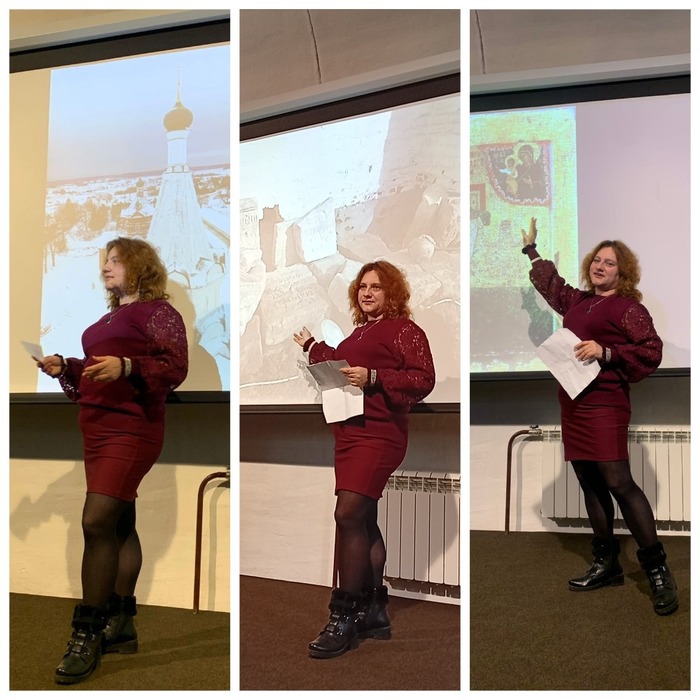

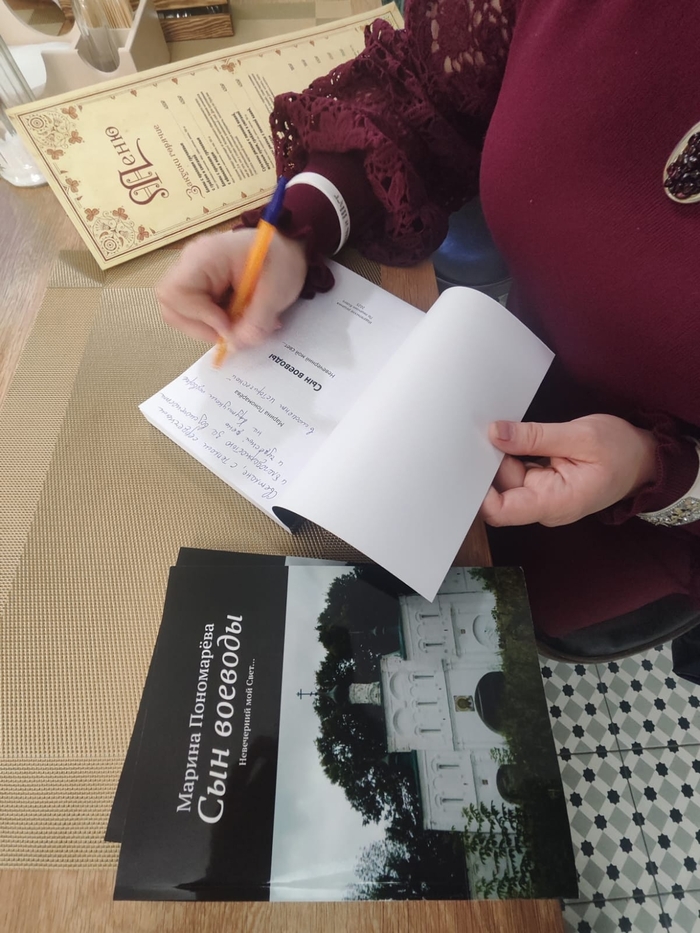

15 ноября я прочитала на Крутицком патриаршем подворье лекцию «Бояре Басмановы: пример служения Отечеству». Выступать на Крутицком – это более чем. Это не просто радость, это честь и большая ответственность. Само по себе Крутицкое подворье – концентрация истории, её атмосферы и исторического чувствования.

Сердце Москвы, бывшая резиденция епископов Сарских и Подонских, цветные изразцы и благодать невидимого Вертограда, чьи ростки тянутся из стародавних времен, чьи корешки пролегают у подножия давних событий, нынче похожих на легенды, но притягательных именно правдой, а не искусственным венком из пластиковых васильков, что красовался на голове главного героя фильма. Конечно же, связь с легендарным ГИМ и удивительным именем Петра Дмитриевича Барановского, которому мы обязаны спасением многочисленных памятников архитектуры.

Здесь, произносились клятвы народного ополчения, идущего супротив захватчиков, здесь слышен несмолкаемый глас протопопа Аввакума.

И над всем этим, в сумерках плывут, похожие на карминные розы храм Воскресения Словущего и Успенский собор.

Лично мне радостно от того, что на подворье ныне располагается такая организация как «Музей ратной истории Москвы», где трудятся активные и увлеченные люди, реконструкторы, которые не только сами любят историю, но и знают, как правильно привлекать слушателей, зрителей и иных попутчиков.

Выступать перед аудиторией Крутицкого подворья было особенно приятно и интересно. Чувствовала себя на подъеме. Слушатели пришли не чуждые истории, а это подразумевает иной уровень восприятия и более содержательное общение, когда монолог выступающего автора превращается в диалог. Образуется «химия» между залом и рассказчиком-лектором и беседа выходит совсем другая. В голову сразу приходят живые мелочи и штрихи «к портретам», которые обычно не вспоминаешь. Думаешь лишь о том, как бы успеть рассказать и объяснить основное, за отведенное лектору время, и то, не перегрузить.

А еще, выступление на Крутицах – это что-то о справедливости. Может, звучит пафосно, но так и есть. По сути. Пять веков никто не собирался, чтобы специально сказать о Басмановых хорошее, честное, доброе и справедливое слово, которого они заслуживают. Да, безусловно, обсуждают великие битвы, участником которых был А. Д. Басманов. Да, обсуждают опричнину как явление. Часто и много, хотя безрезультатно (мы как знали мало, так и знаем мало). После 2021 года много разговоров о легендарной битве при Судбищах, поскольку была найдена локация сражения, что стало грандиозным событием в научном мире, да и для всех, кто ценит свою историю. Но никому до сих пор не приходило в голову, собраться ради того, чтобы поговорить о Басмановых. И вот теперь, у меня была возможность выступить на сцене концертного зала Крутицкого Патриаршего подворья, чтобы рассказать невыдуманные вещи из документов, из летописей, всего лишь обратив внимание людей на то, мимо чего они долго и упорно проходили. Я всегда говорила «Фёдор, Феодор – дар Божий». А такими дарами нужно делиться с другими.

Моя сердечная благодарность «Музею ратной истории Москвы», всем участвовал, внимательным слушателям и Светлане Колмаковой https://vk.com/id59976864 с которой мне больше всего выдалось взаимодействовать, пока мы готовили это мероприятие!

Фотоальбом мероприятия https://vk.com/album2905696_310739993

Сайт (группа) Музея ратной истории https://vk.com/castlemoscow?from=groups

Скачать электронную версию документальной книги «Фёдор и Алексей Басмановы. Пять веков без права голоса» можно на Литресе https://www.litres.ru/70284688/

Снежно, красиво, светло. Калининград радует снежной зимой и уютными пейзажами1

Ответ на пост «Регионы обречены? Все сбегут в Москву и Питер? Смотрим на примере Кургана»2

Ответ на пост «Регионы обречены? Все сбегут в Москву и Питер? Смотрим на примере Кургана»2

Карелия. Из 800к при СССР осталось около 500. Из них половина в Петрозаводске (столица) и его пригородах. По факту, мини-агломерация Пряжа-Петрозаводск-Кондопога это почти 400к, т.е. 4/5 всех проживающих в регионе.

С юга большой и богатый Питер. С севера есть благоустроенный и богатый Мурманск (ну в смысле не только он, но и его область) с полярными ЗП и большими федеральными вбросами в инфраструктуру.

Карелия сегодня это:

- ЗП по отраслям разные, но не выше соседних регионов

- самая убогая транспортная инфраструктура в СЗФО

- Петрозаводск самый убитый из всех региональных центров СЗФО и большинство его крупных городов (особенно местные автобусы это трэш какой-то)

- отвратительный климат (часто ни зимы толком, ни лета)

- работы в среднем нет

- очень дорогое ЖКХ и все, что с ним связано

- очень дорогое (относительно местных ЗП) жилье

- все очень дорого из-за туристов, плюс хилая инфраструктура летом этими туристами перегружена

И так далее. И в чем цимес людям тут обитать? Вот и валят.