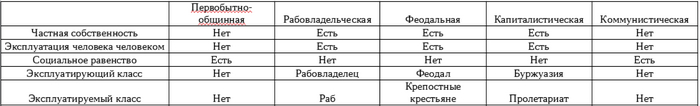

Общественно-экономическая формация — стадия общественной эволюции, характеризующаяся определённой ступенью развития производительных сил общества и соответствующим этой ступени историческим типом экономических производственных отношений, которые зависят от неё и определяются ею. Не существует формационных ступеней развития производительных сил, которым не соответствовали бы обусловленные ими типы производственных отношений.

От самой ранней к более совершенным:

-Первобытно-общинная;

-Рабовладельческая;

-Феодальная;

-Капиталистическая;

-Коммунистическая

Революция (от позднелат. revolutio - поворот, переворот, превращение, обращение) - радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием (к примеру, от феодализма к капитализму, т.е. от более низкой общественно-экономической формации к более высокой. Обратное движение называется контрреволюцией).

Сколько грязи за последние десятилетия вылили на коммунистическую идею. Но это делают либо не зная её, либо сознательно дискредитируя (т.е. те кому выгодно обворовывать миллионы людей). Конечно же все противники ссылаются на негативные стороны стран строивших коммунизм (зачастую утрируя или откровенно лгут) напрочь отказываются вспоминать положительные стороны, которые, будем откровенны, перевешивают. Впервые строя новую общественно-экономическую формацию, никто не защищён от ошибок. Феодализм сотнями лет угнетал первые капиталистические общества и государства и даже побеждал, как и рабовладельцы феодалов за сотни лет до того. И многие первые рабовладельческие государства просто сгинули не выдержав вызовов истории и из-за отсутствия опыта.

Именно по-этому я не собираюсь сейчас спорить про то что было. За попытками отбиться от прошлого зачастую теряется сама суть. Задача взять из опыта самое лучшее и ликвидировать все ошибки! Для людей которые не знают к чему стремятся коммунисты я и пишу. Я не являюсь специалистом, но общие идеи мне понятны и должны быть понятны каждому. Тогда всему человечеству станет легче двигаться дальше по пути прогресса. И нет, тут в целях не будет ни слова о миллиардах расстрелянных, доносах на соседей, golodomor-ах и ГУЛАГах.

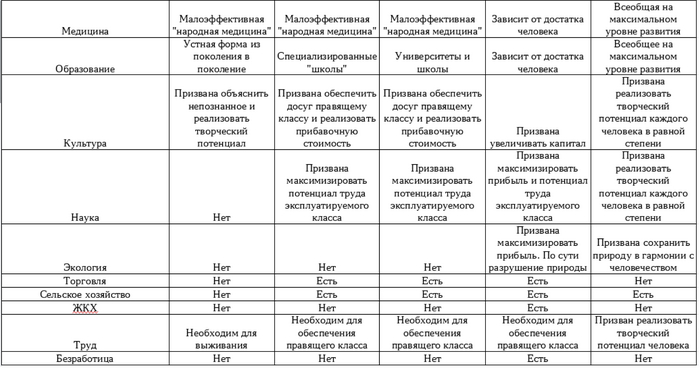

Я искренне не понимаю почему люди знакомые с идеями коммунизма считают его злом. Как можно ненавидеть равные возможности в самореализации? Где хочешь там и работай, причём рабочий день с повышением эффективности рабочего процесса и модернизацией производства будет сокращаться, цены постоянно понижаться (как это было в СССР каждое 1 апреля, и это не шутка!) а потом и вовсе всё станет бесплатным и необходимость денег отпадёт, безработицы нет. ЛЮБАЯ работа целиком закрывает базовые потребности человека: еда (качественная в соответствии с нормами установленными квалифицированными и опытными медицинскими работниками, никаких низкокачественных продуктов, призванных сэкономить и повысить прибыльность, т.к. понятия "прибыль" в коммунистическом обществе нет. Нужно - делаем вне зависимости от трудоёмкости), крыша над головой (без всяких ипотек. Нужно жильё? Получай в зависимости от потребностей - одному однушка, семье в зависимости от численности - квартира по размерам в соответствии с научным обоснованием необходимой жилплощади, а не призванная сэкономить и получить максимальную прибыль. Именно по-этому, кстати, не будет права наследования. Зачем, если ты и так получишь всё необходимое для жизни? А дворцы и яхты тебе не нужны, лучше использовать их как санатории/музеи и в качестве увеселительных учреждений вроде теплоходов и Зимних дворцов), одежда, обувь (всё качественное, потому что нужно сохранить ресурсы и максимизировать их эффективность, лучше сделать вещь на много лет, чем тратить в десятки раз больше), возможность иметь любое количество детей, зная что им всем будет обеспечено качественное на лучшем доступном уровне всеобщее образование, досуг (кружки', секции и т.д.), питание и отдых (как раньше пионерские лагеря), медицина на лучшем уровне или же возможность не иметь детей вовсе, зная что о тебе позаботятся в случае чего и никогда не бросят. И всё это бесплатно!

Часто говорят об уравниловке. Да, она будет! Будут равные возможности для всех. Но не будет такого что директор, ничего не производя, получит в десятки и сотни раз больше чем работник самого тяжёлого и квалифицированного труда (к примеру, зарплата верхушки Роскосмоса и космонавтов/директоров шахт и шахтёров и ещё тысячи примеров). От каждого — по способностям, каждому — по потребностям. Это не значит что космонавт и дворник будут получать одинаково, всё в зависимости от характера труда, но без превышения в разы. Если ты сделал больше остальных, то ты молодец! Ты потратил больше сил, энергии и достоин получить бонусы: в питании, отдыхе и т.д. И не нужно сейчас говорить про пайки, имея ввиду нечто среднее между куском хлеба блокадного Ленинграда и похлёбкой в концлагере. Только научный подход и доказанные данные. Ведь - работа нужна для самореализации, переработал, получил удовлетворение и всеобщее восхищение и похвалу. Этого достаточно.

-Что за фигня? - спросите вы?

Сейчас перерабатывают (остаются после конца рабочего дня) для улучшения материального положения и чтобы свести концы с концами, на нелюбимой работе. Конечно же при таком раскладе кажется чудовищным "торжественное похлопывание по плечу" за переработку. Но что если у тебя есть всё необходимое и ты трудишься на любимой работе? Причём все так трудятся и тебя с детства так воспитывали?

Кстати, о научном подходе. Религия постепенно уйдёт в прошлое, потому что она существует как реакция человека на непознанное. А непознанного становится всё меньше. Наука объясняет всё больше, глубже и проще. Религия уже много столетий как утратила свою прогрессивную роль. Сейчас это признак деградации и мракобесия и отмывания бабок. Но никакого уничтожения церквей и расстрела священнослужителей не будет. Зачем, если можно лишить их поддержки, финансирования и массово, тотально преподавать в школах, ВУЗах и по другим средствам информации реальные факты? Необходимость в религии постепенно уйдёт сама. Разумеется что то останется и будет поддерживаться прихожанами, но со временем этого станет всё меньше и меньше, т.к. из поколения в поколение необходимость в религии отпадёт. Останутся какие то элементы, безусловно, но наука возьмёт верх.

Кто будет в таком случае учить морали? Достаточно вспомнить былой опыт СССР, где люди оказались более моральными чем сейчас при власти денег, сколько бы сотен храмов не строили каждый год, ведь бытие определяет сознание. Воспитывать можно по-разному. И преподаватели должны стать элитой общества, самыми умными и уважаемыми людьми, которые будут нести свет знания и идеалы будущим поколениям, а не унижаться бесконечными отчётами и прочими прелестями в стиле Медведева.

Такой же, равной по важности элитой должны быть и те кто выбрал делом жизни медицину, т.к. именно они помогают жить всем полной и долгой жизнью без всяких неудобств.

Самореализация станет основой и целью жизни. Работа/труд и станет этой самой самореализацией, когда ты будешь чувствовать свой вклад в общество, когда не будет отчуждённости от результатов своего труда. Работа всякая важна, работа всякая нужна. Работа не будет угнетать (нечто похожее можно увидеть у Стругацких в "Понедельник начинается в субботу", когда все вышли на работу в Новый Год потому что им было ИНТЕРЕСНО на работе, настолько интересно, что это перевесило даже праздники).

Войн не будет. Потому что у эксплуататоров-паразитов вроде бы одна цель - получить больше. Но при этом цели настолько разные, что они никогда не договорятся на постоянной основе. Они всегда будут стремится получить ВСЁ. Хотя это и бессмысленно.

У рабочих же тоже одна цель - работа, семья, жильё, еда, одежда, медицина, образование и всё бесплатно! Зачем воевать рабочим у которых всё есть? Зачем мне яхта? Захотел покататься - иди в порт, там будут теплоходы, катера и прочие суда, касайся. Хочешь - работай на таком, катай людей.

Зачем мне особняк? Мне достаточно просторного (научно обоснованного, реализуемого на практике) жилища в котором я мог бы жить не страдая от дождя, холода или жары. А если хочу посмотреть на роскошь - иду в музей или санаторий, который был раньше царской резиденцией или вроде того. Неважно какой ты расы, пола, возраста. Цели одни и делить трудящимся нечего.

Воспитание же и бытие, когда ты видишь что слова не расходятся с делом, позволяют искоренить эгоизм и алчность. Те кто говорит что это естественно для человека (как животного, без унижения, в исключительно биологическом смысле слова) - лжёт, т.к. почти любое сообщество приматов, как и археология древних людей говорит что люди жили ВСЕГДА вместе, и именно сообща можно было выжить, помогая друг другу, и делясь последним (потому что в древние времена всех собранных продуктов и предметов быта хватало исключительно на сиюминутное выживание), потому что иначе завтра, когда помощь потребуется тебе, никто не поможет и итог будет один - смерть. Одиночка всегда умрёт.

Да и впервые в истории при коммунизме будет возможность заняться экологией и охраной природы в полном смысле слова, а не как сейчас, использовать природу и её ресурсы для максимальной выкачки ресурсов, пусть это и приведёт к гибели целой планеты. При капитализме природа нужна только исключительно как ресурсная база, которую можно использовать для продажи. При коммунизме природа будет под защитой общества, которое будет нуждаться в отличной экологической обстановке для здорового функционирования организма каждого человека и общества в целом, ведь не будет смысла бездумно уничтожать всё чтобы продать (денег то не будет), всё потреблённое человеком будет восстанавливаться (высадка новых лесов, очищение вод и воздуха и т.д.), наступит гармония.

Особенно забавно слышать защитников частной собственности и капитала у которых этого нет и вряд ли когда нибудь появится. Говорят - иди в бизнес. А если я не хочу? Если я хочу быть инженером/сантехником/поэтом/дворником/вставить нужное. Да и как быть бизнесменом, если почти все прогорают, а те кто сумел чего то достигнуть становятся кормом для монополистов?

Также часто путают частную собственность и индивидуальную.

Индивидуальная собственность - это предметы быта, которыми каждый пользуется (зубная щётка, телефон, стол и ещё десятки предметов),

частная собственность - это то благодаря чему ты зарабатываешь (заводы, фабрики, здания и сооружения сдаваемые в аренду и т.д.).

Можно много написать ещё, но если кратко, в первом приближении, то вот к чему стремятся коммунисты. К свободе. Ведь свобода - это когда ты делаешь что хочешь, удовлетворяешь базовые потребности для жизнедеятельности в полном объёме, самореализуешься и уверен в будущем. Капитализм такого дать ВСЕМ не может, только горстке людей за счёт многократно большего количества других, у которых ничего подобного нет. А коммунизм может.

Что делать? Для начала учиться, не лениться, почитать предмет дискуссии (вдруг я вру? Маркс, Энегельс, Ленин, Сталин вам в помощь, есть куча ресурсов и в видеоформате). Общаться, высказываться, не бояться ошибиться! В спорах рождаются не только грибы, но и истина. Если что то неправильно понял, сумей признать ошибки (это для многих очень тяжело, но очень важно!) и учиться, учиться и учиться.

Следующей ступенью нужно рассказывать другим о том что узнал, общаться с единомышленниками, спорить с людьми противоположных взглядов (адекватно и аргументированно), если есть шанс хотя бы заронить сомнение. Главное общаться! Только вместе можно чего то достичь.

Затем организовываться и учиться защищаться. Но только вместе! Кто-то хороший юрист, кто-то отличный организатор, у кого то золотые руки. Создайте подъездное или общедомовое управление для отстаивания своих прав (кап.ремонт, вывоз мусора, уборка и т.д.), профсоюз на работе (можно сделать параллельно, если уже есть "жёлтый профсоюз", если мне не изменяет память, это законно), соберитесь на уборку территории, субботник, шашлыки, поиграйте в настольные игры. Главная проблема общества сейчас - это атомизация, эгоизм, каждый сам за себя. Из каждого утюга каждый день это нам говорят. А ведь это не так. Человек - существо исключительно социальное. Только в обществе, в коллективе можно чувствовать себя настоящим человеком. Одиночество не идёт на пользу. Это может быть трудно, лениво, но НУЖНО. Это сделает жизнь проще и веселее. Поверьте, непередаваемое ощущение, когда твоя сила - это сила общества, а сила общества - это твоя сила и вместе вы способны на всё!