Лига историков

Что творилось в мире в 51–60 гг. н. э.? Глобальный обзор

Уважаемые пикабушники! Вы просили – я сделал! Сегодня мы отправимся в путешествие на две тысячи лет назад, чтобы узнать, чем жила наша планета в период с 51 по 60 годы нашей эры. Это была эпоха, когда многое определялось действиями одного молодого, скандального и очень влиятельного человека, а в других частях света зарождались события, которые изменят будущее.

Пристегните ремни – мы начинаем!

Десятилетие с 51 по 60 год н. э. – это время, когда карта мира уже имела своих безусловных гегемонов, но и множество «белых пятен», где кипела своя жизнь, о которой мы знаем очень мало.

1. Европа: Эпоха Нерона и грохот легионов

Абсолютный центр европейской и средиземноморской жизни – Римская империя.

Император Нерон (Африка, Азия, Европа): С 54 года н. э. к власти пришел 17-летний Нерон. Первые годы его правления (как раз 54–60 гг.) историки называют относительно спокойными, благодаря влиянию его наставника Сенеки и префекта претория Афрания Бурра. В это время продолжается активное строительство, а административная машина работает стабильно. Однако уже зарождаются те черты характера Нерона, которые приведут его к тирании: стремление к искусству, публичным выступлениям и роскоши.

Британия: Железный Кулак Рима: Римляне активно закрепляются на недавно завоеванном острове. И это не нравится местным племенам. В самом конце этого периода (около 60 или 61 года) вспыхнет одно из самых страшных восстаний против Рима – Восстание Боудикки, царицы племени иценов. Оно началось с ужасающей резни римских колонистов и почти привело к потере Британии. Хотя формально кульминация пришлась на 61 год, напряжение и жестокая политика, которая к нему привела, накопились именно в 50-е.

Восток и Армения: Борьба за влияние: На восточных границах Империи, в районе Армении (которая тогда была буферной зоной), кипела борьба с Парфянским царством (мощным восточным соседом). Римляне под руководством полководца Корбулона вели кампании, чтобы посадить на армянский трон своего ставленника, что было ключевым вопросом престижа и безопасности восточных провинций.

2. Азия: Стабильность и новые учения

Китай: Династия Поздняя Хань: В это время Китаем правил император Лю Сю (посмертное имя Гуан У-ди), основатель династии Поздняя Хань. Это был период относительной стабильности и восстановления после разрушительной гражданской войны, которая предшествовала его правлению. Китай активно восстанавливал свою экономику, укреплял Великую Стену и пытался контролировать кочевые племена хунну на севере. Это была мощная, высокоразвитая империя с сильной бюрократией.

Индия и Центральная Азия: На Индийском субконтиненте господствовали многочисленные царства, включая влияние индо-скифов и зарождающейся Кушанской империи (на территории современного Афганистана, Пакистана и части Индии). По Великому шелковому пути активно шла торговля, связывающая Восток и Запад. В Индии продолжало активно развиваться учение Буддизма.

3. Африка и Ближний Восток

Египет: Египет в это время – самая богатая житница Римской империи. Управляемый римским префектом, он обеспечивал Рим хлебом. Жизнь в Египте была сложной, но стабильной, подчиненной римским налогам и бюрократии.

Иудея (современный Израиль/Палестина): Здесь, на Ближнем Востоке, обстановка была крайне напряженной. Это была римская провинция, где постоянно тлело недовольство. Римские прокураторы, такие как Феликс, управляли провинцией жестоко и неумело, что лишь усиливало ненависть и готовило почву для Первой Иудейской войны, которая вспыхнет через несколько лет. Апостол Павел в эти годы активно путешествует и проповедует, распространяя новое учение – Христианство.

Нубия и Эфиопия (Куш и Аксум): Южнее Египта процветали царства, которые вели свою торговлю и имели свою культуру, но оставались в стороне от римского влияния, хотя контакты были.

Что же происходило на территории современной России?

А теперь о самом интересном! В те времена, конечно, никакой "России" не было. Были огромные, слабонаселенные просторы, где жили самые разные племена.

Вся территория современной России делится на несколько зон:

1. Юг: Сарматское Море

Главные игроки на территории Северного Причерноморья (от Крыма до Дона) и на Северном Кавказе – это сарматы. Это были кочевые ираноязычные племена (в том числе аланы, роксоланы и языги).

Взаимодействие с Римом: Сарматы были очень воинственными. Они постоянно взаимодействовали с Римской империей: иногда как союзники, поставляя конницу, а иногда как враги, совершая набеги на римские провинции, такие как Мёзия (на территории современных Болгарии и Румынии).

Боспорское Царство: На территории современного Крыма и Таманского полуострова существовало Боспорское царство – государство с эллинистической культурой, которое в этот период находилось в полной зависимости от Рима и служило форпостом на границе с кочевниками. Жизнь здесь была относительно цивилизованной, но тяжелой из-за постоянной военной угрозы.

2. Лесостепь: Предки славян и финно-угры

Севернее сарматских степей (территория современной Украины, Беларуси и западных областей России) обитали племена, которые ученые часто связывают с формированием праславянских общностей (например, так называемая Зарубинецкая культура).

Их жизнь была простой: земледелие, скотоводство, небольшие поселения. О них почти нет письменных источников, так как они не имели государственности и находились далеко от "цивилизованных" центров.

3. Леса: Балты и Финно-угорские народы

Огромные территории Центральной России, Поволжья и Урала были заселены предками современных финно-угорских народов и балтскими племенами (на западе).

Торговые пути: Эти племена не были полностью изолированы. Они жили охотой, рыболовством и собирательством, но имели контакты с югом по рекам (торговля мехом, янтарем).

Жизнь: Археологические находки говорят о том, что это была жизнь в небольших родовых общинах, где главными были выживание и традиции. Никаких городов, только укрепленные городища на случай войны.

Вывод:

Десятилетие 51–60 гг. н. э. стало временем, когда молодой и амбициозный император Нерон только набирал обороты, готовились грандиозные восстания в Римских провинциях, а на Востоке две великие империи – Рим и Хань – жили по своим правилам. На территории современной России это было время кочевых империй и тихой, первобытной жизни лесных племен, которые и не подозревали, что через полторы тысячи лет их земли станут центром великого государства. Эпоха великих перемен была уже на пороге!

Концерт Beatles в Мезоамерике

В силу ограничений платформы по длине видео загрузилось лишь 3 минуты — полная версия на канале t.me/mexicalli

В октябре 1967 года в эфир вышел пятый эпизод «Tomorrow Never Knows» третьего и заключительного сезона мультсериала «The Beatles Cartoon». У Битлз, оказывается, был свой сериал.. Общая его задумка: каждый эпизод называется в честь какой-нибудь их песни, а сюжет основывается на её тексте.

В эпизоде «Tomorrow Never Knows» герои падают в очень глубокий колодец. Выбравшись на другой стороне, они понимают, что оказались в «подземном мире», в «центре Земли». Вокруг архитектура мезоамериканских майя. Местные жители испуганы появлением непонятных людей в странных костюмах, все, кроме одной, разбегаются. Чтобы успокоить испугавшуюся девушку (которая, как я понял, ишиптла, приносимая в жертву зазвучавшей внезапно статуе бога), Битлз не находит ничего лучше, чем исполнить свою песню, которая привлекает и всех остальных. Майя становятся поклонниками группы, их лидер дарит четырёх женщин в жёны. Но почему-то это сильно пугает музыкантов, и они убегают, находят тот самый колодец и возвращаются в обычный мир.

В описании клипа написано именно про майя, хотя они похожи на всё что угодно, но не на майя.

Фишка тут в том, что слово «майя» — это не только название мезоамериканской цивилизации, но и слово из санскрита, означающее «иллюзия», что соответствует теме просветления в тексте песни. Поэтому «ну допустим...».

Выбил двигатель снарядом из 34-ки с 400 метров! САУ Hornisse/Nashorn

С 88-мм пушкой как у Фердинанда, Насхорн пробивал танки союзников с километра навылет. Он должен был стать идеальной заменой FLAK 18 для охоты на тяжёлые танки союзников прямой наводкой. О том, насколько Насхорну это удалось, а также об истории создания и боевого применения САУ и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео.

После первого немецкого опыта встречи с новыми советскими танками, такими как средний танк Т-34 или тяжелый танк «КВ» во время операции «Барбаросса», немецкому командованию стала очевидна необходимость в истребителе танков, способном уничтожать эти более тяжело бронированные машины. В феврале 1942 года берлинская оружейная фирма Alkett спроектировала истребитель танков, используя недавно разработанное шасси Geschützwagen III/IV, которое, как следует из названия, использовало компоненты средних танков Panzer III и Panzer IV. В качестве вооружения была выбрана 8,8-см Panzerjägerkanone 43/1 L/71 (PaK 43/1) - длинноствольная противотанковая пушка, также использовавшаяся, как 8,8-см KwK 43, в качестве основного вооружения танка Tiger II. Интересно, что орудие имело углы горизонтальной и вертикальной наводки, как если бы оно было на своем лафете: 15° в каждую сторону и углы возвышения от -5° до +15°. Его снаряд с сердечником из карбида вольфрама, Pzgr. 40/43, был способен пробивать 190 мм катаной стальной брони под углом 30° на расстоянии 1 км. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 1130 м/с. Характеристики орудия позволяли «Хорниссе» пробивать лобовую броню любой боевой машины союзников и поражать вражеские подразделения, оставаясь вне досягаемости, благодаря сочетанию превосходных прицельных приспособлений, оптики и точности.

Бронирование боевого отделения было ограничено. Экранирование обеспечивало достаточную защиту экипажа от взрывов и стрелкового оружия, но не от бронебойных снарядов. Таким образом, как и серия Marder, машина предназначалась не для танковых боёв, а для обеспечения мобильности мощного противотанкового орудия. Эта модель была представлена на утверждение Адольфу Гитлеру в октябре 1942 года и поступила в производство в начале 1943 года. У неё было множество официальных обозначений, но наиболее известным из них стало Panzerjäger Hornisse (охотник на танки — шершень). В первой половине 1943 года в производство была введена новая модель «Хорниссе», отличавшаяся изменённым лобовым бронелистом водителя, а также другими незначительными изменениями. В 1944 году Гитлер переименовал её в «Насхорн», дословно - "Носорог".

Всего было произведено около 494 «Насхорнов», большинство из которых было построено в 1943 году. В январе 1944 года Гитлер одобрил производство более новой, полностью казематированной самоходной установки Jagdpanzer IV, которая имела гораздо более низкий силуэт, более толстую лобовую броню (60-мм лобовой лист) и эффективное, хотя и менее мощное 7,5-см орудие. Хотя эта машина по-прежнему в первую очередь использовалась как засадное орудие, она лучше подходила для танковых боёв. Производство «Насхорна» продолжалось до 1945 года, хотя и медленными темпами.

В 1943 году было сформировано 6 танко-истребительных дивизионов Sd.Kfz.164, имевших, согласно штата, по 45 САУ в каждой отдельной части. Остальные машины использовались для пополнения естественной убыли, а в отдельных случаях применялись и в других соединениях и частях. По прибытии на советско-германский фронт, 560-й дивизион истребителей танков, расположившийся в районе населенных пунктов Южный и Ясный, сразу стали готовить к участию в операции «Цитадель». Первоначально эту часть включили в состав 24-го танкового корпуса, командир которого, генерал танковых войск Нериш, лично взял под контроль подготовку дивизиона и оказывал всю возможную помощь. Расчеты САУ Хорниссе упорно тренировались, но их подготовка продолжала оставаться на низком уровне. Особые трудности у наводчиков вызывали телескопические прицелы для стрельбы по закрытым целям. Тем не менее, 560-й тяжелый дивизион истребителей танков участвовал в операции «Цитадель» в составе 42-го армейского корпуса и даже не потерял ни одной самоходки безвозвратно. Батареи дивизиона поддерживали действия 39-й, 161-й и 282-й пехотных дивизий вермахта.

Но уже в августе боевые потери 560 отдельного дивизиона составили 14 машин. Из них несколько САУ в качестве трофеев достались советским войскам. К концу 1943 года, по данным штаба 560 дивизиона, экипажи самоходок части за всё время боевой деятельности уничтожили 251 танк противника. Автор книги считает эти данные завышенными, так как немецкая система учёта потерь противника провоцировала германские штабные органы к преувеличению собственных успехов.

4 февраля 1944 года дивизион получил приказ максимально быстро отойти в тыл, откуда его могли бы перебросить в Милау для перевооружения новыми САУ "Ягдпантера". Согласно рапорта от 1 марта 1944 года, боевые потери части за период действия в составе 57-го танкового корпуса оставили 16 самоходок Хорниссе. В конце апреля 560-й дивизион был полностью перевооружен истребителями танков Ягдпантера.

В оборонительных боях восточнее Орла с 11 по 27 июля 1943 года принимала участие 521-я батарея 655-го дивизиона истребителей танков. За две недели боев самоходками были уничтожены 1 танк КВ-2, 19 танков КВ, 1 танк американского производства М3 Ли, 30 танков Т-34, 1 танк Т-50, 5 танков Т-70, 1 реактивная система залпового огня на гусеничном шасси, 3 грузовика, 1 танк Матильда выведен из строя. Немецкие потери материальной части составили два истребителя танков Хорниссе, один Маультир и Sd.Kfz.1. Убиты один командир машины и один наводчик. Еще один командир машины пропал без вести. Ранены два офицера, шесть унтер-офицеров и 20 бойцов.

Для самоходных орудий типа Хорниссе наиболее эффективным в бою был следующий тактический приём. САУ должна действовать из-за маскированных укрытий, отражая наступление танков противника. 11 и 12 июля предполагалось делать прямо противоположное. Удачным примером послужил бой, проведенный одним взводом самоходных орудий 521-й батареи.

13 июля 1943 года. Тогда, с хорошо замаскированной позицией, взвод Хорниссе подбил без потерь со своей стороны 12 танков КВ и 4 Т-34, невзирая на то, что атака советских войск поддерживалась атаками с воздуха.

Когда неподвижные танки противника использовались в качестве артиллерийских огневых точек, успеха можно было добиться только после выполнения самой тщательной разведки в пешем порядке и только внезапной стрельбой с короткой дистанции, на которую самоходное орудие Хорниссе выходило скрытно. После проведения скоростного огневого налета самоходка вновь пряталась в укрытие. Еще одним примером таких действий являлся бой, проведенный батареей 23 июля.

В момент крайне опасного продвижения танков и пехоты противника во фланг и тыл гренадерского полка Батарея спустилась в ложбину и после выполнения пешей разведки заняла огневые позиции, с которых подбило по одному танку КВ и Т-34. Таким образом продвижение советских войск удалось на время приостановить. В процессе боевого применения выяснилось, что непосредственно в бою командир боевой машины больше времени проводит на ногах, вне самоходки, а не внутри боевого отделения. Командиру самоходки следует увидеть и оценить место раньше механика водителя, тогда он сможет указать оптимальный путь к наиболее удачной огневой позиции. При этом командиру следует поддерживать визуальный и акустический контакт с членами экипажа, которые остались в боевой машине.

13 июля батарея провела бой с группой из 25-30 советских танков, которые поддерживали атаку пехоты на германские позиции. В целом стрельба русских танков не отличалась высокой точностью. В то же время организация взаимодействия танков, авиации и артиллерии противника заслуживала уважения. Атака была отражена действиями замаскированных позиций, а результат достигнут точной стрельбой. Если бы советским танкам удалось приблизиться на более близкое расстояние, то Хорниссам с их слабым бронированием и большой высотой рубки не поздоровилось бы.

По этой же причине экипажи САУ Sd.Kfz.164 в местах сосредоточения, ночевок, отдыха и других, как правило, сразу приступали к сооружению капониров и укрытий, способных спрятать высоченную рубку САУ. 88-мм арт-система ПАК-43/1 в боях зарекомендовала себя великолепно. Точный прицельный огонь был возможен даже с большой дистанции. Бронепробиваемость достаточна для поражения танка Т-34 выстрелом с дистанции 4200 метров, но вести стрельбу с такого расстояния не рекомендовалось из-за высокого расхода боеприпасов.

Юстировка прицелов сбивалась в ходе длительных маршей. Экипажи юстировали прицелы непосредственно перед боем. Орудие обладало очень высокой точностью при стрельбе на дистанции до 2000 метров. Танки поражались на дистанциях от 150 до 3000 метров, а при попадании в борт и другие уязвимые места до 4000. В случае сильного бокового ветра при прицеливании необходимо было учитывать поправку на ветер.

Бронепробиваемость боеприпаса Panzer Grenade 39/1 была вполне достаточна на всех дистанциях практической стрельбы по танкам и позволяла выводить из строя бронетехнику противника любого типа. При попадании снаряда в танк образуется факел пламени высотой до 3 метров. Отмечен случай, когда выпущенный с дистанции 400 метров по танку Т-34 снаряд выбил из танка двигатель и отбросил его на 5 метров, а башня 34-ки также была сорвана с корпуса и отброшена на 15 метров.

После отвода 521-й батареи с фронта 655-й дивизион перебросили в район Минска. Рапорт о прибытии дивизиона в город датирован 12 августа 1943 года. Далее он участвовал в боях на советско-германском фронте. 19 августа 1944 года 655-й дивизион отправили в Милау для перевооружения Ягдпантерами. 525-й дивизион был направлен в северную Италию, где должен был воспрепятствовать высадке войск антигитлеровской коалиции. С 18 января 1944 года участвовал в непрерывных боях в районе Кассино и под Неттуно. Четыре самоходки Хорниссе были выведены из строя прямыми попаданиями снарядов. Еще три получили повреждения. На ремонт ушло более двух недель.

В отчете о действиях бронетанковых и механизированных войск 28-й армии 4-го Украинского фронта с 1 по 30 ноября 1943 года упоминается о действиях 93-го тяжелого танко-истребительного дивизиона. Общее количество бронетанковой техники противника оценивалось нашей армейской разведкой в 100 танков и 18 САУ. 28-й армии для усиления были приданы две отдельные бронетанковые части. 34-й гвардейский тяжелый танковый полк Прорыва, 20 тяжелых танков КВ-85 и 40-й тяжелый самоходно-артиллерийский полк, 9 тяжелых САУ СУ-152. Бои шли 3 дня. В первый день оба наших полка в двухэшелонном порядке атаковали противника. Хорниссе и танки врага подбили шесть КВ-85. Все оставлены на захваченной немцами территории. И шесть самоходных орудий СУ-152. Одна из самоходок сгорела. Во второй день боев немецкие танки и САУ контратаковали наши позиции. Силами обоих полков вражеское наступление было отражено. Противник потерял две САУ Хорниссе и три танка. На третий день наши танкисты снова перешли в наступление, но успеха не добились. Два танка КВ-85 были подбиты, один сгорел. 23 ноября оба советских полка были отведены в резерв на ремонт и восстановление матчасти.

В мясорубке позиционных боев таяли силы И-93 тяжелого танко-истребительного дивизиона. На восполнение потерь 13 ноября 1943 года эта часть получила 5 САУ, 30 января 1944 года 10 САУ, еще 5 - 3 мая, а 10 последних САУ - 1 августа 1944 года. Дивизион получил приказ вернуться к месту постоянного базирования с фронта для перевооружения на Ягдпантеры и штурмовые орудия. Однако до 7 октября эта часть на базу еще не прибыла. На 2 ноября дивизион находился в Постдаме.

21 февраля 1945 года все исправные самоходки Насхорн, уцелевшие в боях и оставшиеся после переформирования 93 и 525 дивизионов, сконцентрировали в специально созданной 93-й тяжелой танко-истребительной батарее, которая продолжала боевые действия на территории Германии. 519-й тяжёлый танко-истребительный дивизион вёл боевые действия в составе 3-й танковой армии около месяца с 19 декабря 1943 года по 24 февраля 1944 года. За этот период силами дивизиона, по немецким данным, удалось вывести из строя 290 советских танков ценой потери 6-ти истребителей танков Хорниссе. Четыре из которых пришлось подорвать собственным экипажем ввиду отсутствия тягачей. В отдельных случаях, особенно в конце войны, единичные САУ Хорниссе или Насхорн передавались в самые разнообразные танковые и истребительно-противотанковые соединения.

И в заключении перечислю наиболее известные победы, одержанные на САУ СД КФЗ-164. 23 декабря 1943 года капитан Альберт Эрнст, командир первой батареи 519 дивизиона, в боях под Витебском подбил 24 танка Т-34-76, за что 22 января 1944 года получил рыцарский крест. В марте 1945 года в районе Марцдорфа обер-лейтенант Бэкмен из 88-го дивизиона с дистанцией 4600 метров подбил советский тяжелый танк ИС-2. Также в марте 1945 года личным составом 2-й батареи 93-го дивизиона на Западном фронте был подбит тяжелый американский танк М26 Першинг.

Насхорн родился как 'временный' Шершень в 1942-м, но его 88-мм 'клыки' рвали лобовую броню любого союзного танка с километров! Дешёвый, шустрый и смертоносный — он пережил множество боёв и сеял хаос до последних дней Рейха. Тактический гений или отчаянный патч? Решайте в комментах!

Пари

В пивной лавке г. Слоуты Глуховского уезда сидела группа местных селян. К ним присел лесной объездчик соседней экономии землевладельца фон-дер-Бриггене ингуш Хочас Ахриев. Ахриев стал хвастаться: «Вот хотите, держу пару на бутылку пива, что убью крестьянина, и ничего мне за него не будет… Хотите, так вот здесь же в пивной убью того дядьку».В углу пивной угрюмо сидел и пил пиво местный крестьянин Лисица. Собеседники согласились на это пари… Ахриев подошел к Лисице, и не говоря ни слова, выхватил кинжал и набросился на мужика… Несколько мгновений длилась упорная, жестокая борьба между Ахриевым и Лисицей. Скоро кинжал ингуша очутился в руках Лисицы. Еще одно мгновение, и Ахриев лежал уже на полу с распоротым животом…По дороге в больницу ингуш скончался. «Орловская жизнь». 1913. № 65

Наряду с военной службой Александр Бригген сотрудничал в «Военном журнале», издававшемся в 1816—1819 годах органе «Общества военных людей», организованном при штабе гвардейского корпуса. Задачами общества были обобщения и популяризация опыта Отечественной войны и заграничных походов; его редактором был Фёдор Николаевич Глинка. Бригген составил исторические заметки «Анекдот», «Записки Кайя Юлия Кесаря», «Происхождение Павла I».

Термины родства и строение семьи у ИЕ

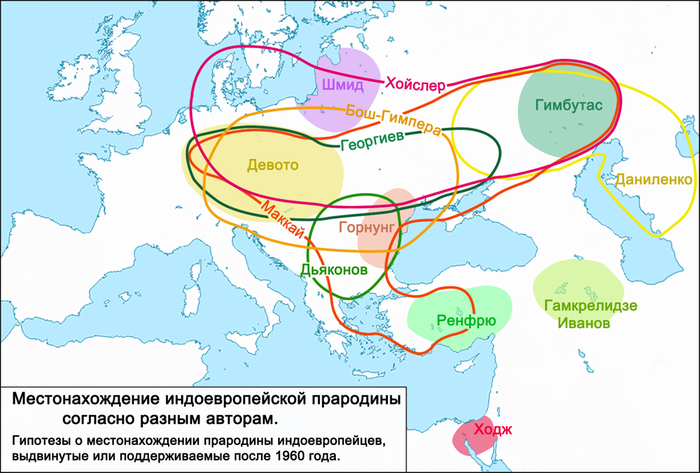

Хотя язык и не передаётся генами, но тесно связан с реконструируемыми контактами. С помощью лингвистики можно предполагать интенсивность и характер взаимодействия носителей разных языков, а также подтверждать или отвергать отдельные гипотезы по прародине индоевропейцев.

Сегодня изучим реконструкцию терминов семейного родства у праиндоевропейцев и сделаем некоторые выводы.

Ни одна из современных адекватных гипотез о прародине индоевропейцев не обходится без скотоводов причерноморских степей. Некоторые гипотезы (анатолийская, закавказская, например) если и не предполагают изначальную родину в степях, то хотя бы используют их в промежуточной стадии.

Для степных культур, особенно включённых в курганную гипотезу, исследователи утверждают характерным патрилокальность (проживание жены по месту семьи мужа), патрилинейность (родство считается по отцу), экзогамность (супруга берётся из другого клана) и наличие элиты.

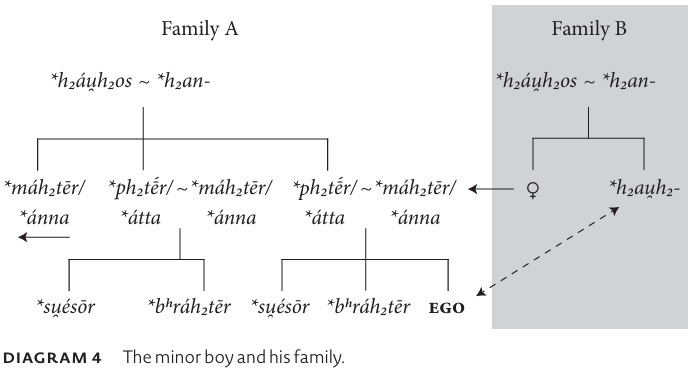

Посмотрим на то, как называют друг друга в праиндоевропейской семье по реконструкции лингвистов. (Заранее оговорюсь, что версий реконструкций больше, чем я покажу.)

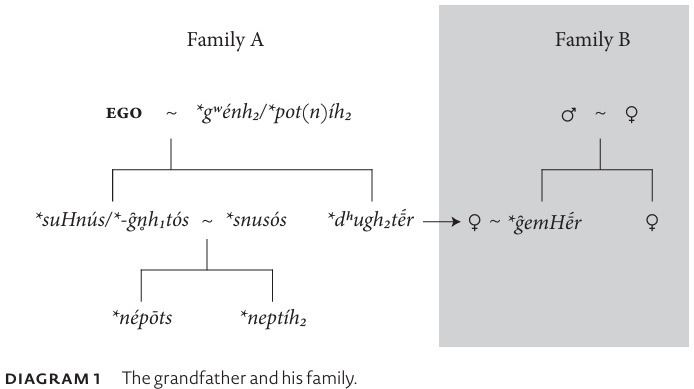

Поглядим на семью с точки зрения деда (EGO) из семьи А.

Его жена *gʷénh₂/*pot(n)íh₂. Во многих ИЕ-языках слово, обозначавшее "женщину" *gʷénh₂, или его производные использовалось для термина "жена". Основное предположение, что переход (и инициация, скорее всего) из подростка в женщину в ранних индоевропейских обществах означал и скорый (или даже совпадающий по времени) выход замуж. Другое слово, которое могло бы означать "жену" - *pot(n)íh₂, является производным от обозначения "мужа" *pótis. Считается, что это слово обозначало не столько "жену", сколько "госпожу дома", "повелительницу".

Его сын *suHnús/*-g̑n̥h₁tós. Может показаться странным, но для патриархального общества, говорящего на праИЕ-языке не реконструируется единое слово, означающее "сына". Первый вариант - *suHnús происходит от корня *s(e)u̯H- "рождать" и семантически связан с женщиной. Для обозначения прямого потомка по мужской линии предполагается использование слов, производных от корня *g̑enh₁ "порождать". В некоторых языках слово "сын" идёт от корня *putló-, и основано скорее на ласковом прозвище.

Жена его сына *snusós, пришедшая в семью, известна нам по немного забытому слову "сноха". Является общим для всех индоевропейских народов. Предполагается, что оно может происходить от корня *sneu̯H- "переплетаться" с помощью собирательного *-ah₂-. Получается, что коллектив невесток *snusáh₂ это те, кто переплел свои отцовские кланы с новым патриархальным домом, к которому теперь принадлежат. Они стали неотъемлемой частью своей новой семьи без кровного родства.

Его дочь *dʰugh₂tḗr, ушедшая замуж в другую семью (впрочем, для значения это неважно). Слово присутствует во всех ИЕ-языках, кроме албанского. Наиболее поддерживаемая версия гласит, что происходит от корня *dʰeugʰ- "производить", которое ранее скорее означало "выдаивание молока".

Муж его дочери *g̑emHer-, являющийся членом другой семьи. Зять, как мы бы его назвали, реконструируется практически для всех ИЕ-языков. Корень *g̑em(H)-, от которого происходит "зять" (в данном случае возможно смешанное происхождение ещё и от корня *g̑noh₃- "знать"), предполагается как означающий "вступать в брак", или же более конкретно "заплатить (выкуп за невесту)". Отмечается, что реконструкция корня достаточно спорная, так как слово нестабильно. Причиной нестабильности является низкая частота использования, так как зять находится вне сферы интересов семьи. (Ведийский jā́mātar- встречается в Ригведе всего 3 раза.) В кельтских языках, где прошло замещение слова, название зятя происходит от корня *dōm "дом" и означает скорее всего "друга дома".

Его внуки *népōts и внучки *neptíh₂. Подобные слова обнаружены почти во всех ИЕ-языках, иногда со значением "племянник/-ца". Образовано от *né- "не" и ранее упоминавшегося *pótis "хозяин, муж", то есть означает того, над кем нет власти. В славянских языках мы это слово знаем как нетий "племянник".

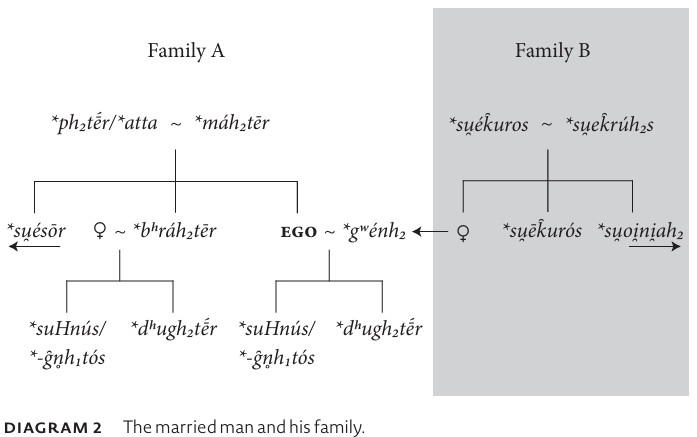

Посмотрим на семью с точки зрения женатого мужчины (EGO) из семьи А, живущего в семье своих родителей.

Отец *ph₂tḗr или *atta. Начнём с *atta, которое присутствует во всех языках и происходит от "детских слов" (т.е. слов, которыми общаются с малыми детьми, типа агу-агу). В русском это слово стало более официальным - отец. Другим подобным словом для выражения отца стал *tata-, русское папа. Более формальным словом является *ph₂tḗr, который не обнаружен в языках анатолийской ветки. Корень происходит от *peh₂i̯- "защищать, охранять, пасти", так что изначально слово означало "защитник" или "пастух", т.е. *ph₂tḗr мог трактоваться защитником/пастухом своего домохозяйства. Предполагается, что в то время как *atta использовалось для обращения, *ph₂tḗr мог быть термином, связанным с полномочиями/функциями, и именно в таком виде распространился от отца семейства на "отца" группы людей, с акцентом на социальные или религиозные сферы. По крайней мере, так мы его застаём в *di̯ḗu̯s pə₂tḗr - названии бога дневного сияющего неба, более привычного нам как Зевса или Юпитера, или же в Римской империи в виде patrēs conscriptī "сенаторов".

Мать *máh₂tēr или *anna. Начнём опять с "детских слов". У нас есть два варианта от основ *an- и *am-. В русском мы это можем увидеть в слове мама. Из-за своего "детского" происхождения в некоторых языках производными словами начали обозначаться бабушка, тётя или наша няня. Более формальным будет термин *mắh₂ter- (или *mā́ter-), который есть во всех ИЕ-языках кроме анатолийских (в русском это слово превратилось в мать).

Сестра *su̯ésōr. Слово является общим для всех индоевропейских языков, начиная с тохарских. Одна из разумных реконструкций говорит, что слово происходит из возвратного местоимения *su̯e- и корня *-sor- "женщина", что означает "своя собственная женщина" или "женщина из своей семьи". Другой вариант - *su- (возможно аналогичен *su̯e-) и *-h₁ésor- "кровь", что можно интерпретировать как "(женщина) своей собственной крови или рода". Как ни крути, это скорее всего означает "отделенную от рода отца женщину", где *su̯e- будет еще использоваться для обозначение родства по браку.

Муж сестры не реконструируется на уровне праиндоевропейского. И вообще, в большинстве языков не имеет специального термина. В германских языках предполагается как giswiō с возможной реконструкцией значения "некто (мужчина) со своей собственной ответственностью", т.е. по сути это глава своего рода.

Брат *bʰráh₂ter. Производные от праИЕ *bʰrắh₂ter- сохранились во всех языках, кроме анатолийских и албанского. Одно из наиболее разумных предположений говорит, что слово происходит от корня *bʰérh₂- "бить, сражаться", которое превращается в *bʰráh₂-tōr "группа бойцов, братья по оружию", а потом в *bʰráh₂-ter- "член братства, брат", распространившись и на родственные связи.

Жена брата (?). Термина для неё не обнаружено, но некоторые предполагают, что он будет такой же, как и для жены брата мужа (посмотрим на это слово позже).

Племянник и племянница, как предполагается, могли не иметь отдельных терминов. По крайней мере, не обнаружено отдельных слов для обозначения детей брата или сестры. Их могли называть сыном *suHnús/*-g̑n̥h₁tós и дочерью *dʰugh₂tḗr с добавлением по чьей линии (т.е. дочь брата, например) . А могли обозначить и терминами внука/внучки. О причинах подобного поговорим позже.

Его собственная жена, сын и дочь. Эти термины были показаны выше.

Родители супруги *su̯ék̑uros и *su̯ek̑rúh₂s. Отсутствует единый праИЕ набор терминов для обозначения родителей супруги. Предполагается, что во времена кочевого быта про её родителей даже не вспоминали и не выделяли отдельные слова. Это привело к тому, что греческий, армянский и балто-славянские языки получили отдельные слова для этих родственников. Специальные термины понадобились при переходе к оседлой жизни, и в остальных языках их скопировали с таковых, обозначавших родителей мужа. Посмотрим на них внимательней чуть позже.

Брат жены *su̯ēk̑urós. Формально, идентичные термины имеют индоарийский и германский языки, где термины происходят от *su̯ék̑uro. Происходит слово от обозначения родителей супруга/супруги. Да, немного странно, что сохранилось его название, но для этого есть некоторые причины, которые мы увидим немного ниже.

Сестра жены (свояченица) *su̯oi̯niah₂. Как ни странным может показаться, но существует реконструкция отдельного слова для обозначения сестры жены *su̯oi̯(h₃)n(h₂)-iah₂-. Предположительно означает кого-то, принадлежащего другой власти/ответственности, и могло использоваться для обозначения любого родственника по линии супруги. Есть мнение, что термин этот сохранился, так как мог существовать обычай, при котором братья одной семьи женились на сёстрах из другой семьи.

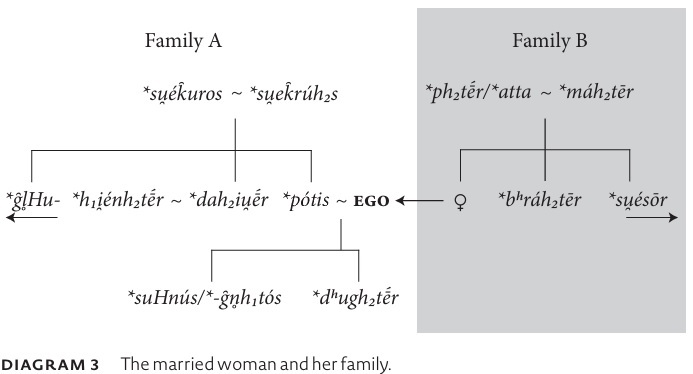

Познакомимся с семьёй с точки зрения замужней дамы (EGO) из семьи В, живущей в семье А своего мужа.

Термины для отца, матери, брата, сестры, сына и дочери мы уже видели выше. Перейдём к остальным.

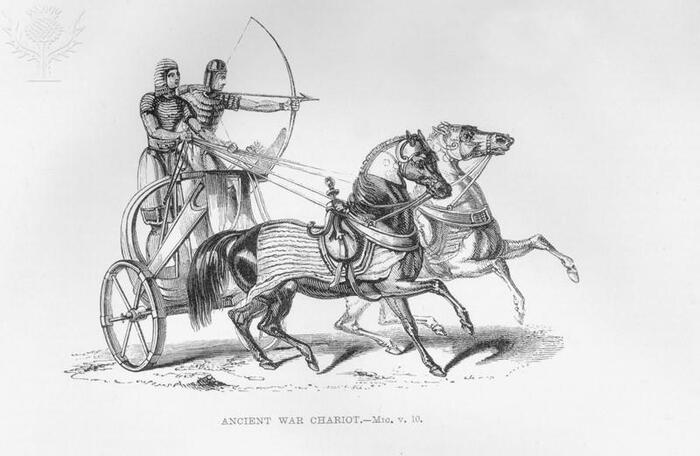

Муж, для которого лучшим кандидатом является слово *pótis с изначальным значением "господин/хозяин". При этом *pótis, как господин (как раз производное слово в славянских языках) над своей женой и детьми, занимает низшую позицию в управленческой иерархии, уступая главе дома *déms potis, который подчиняется главе клана. Следы слова отсутствуют в анатолийских и армянском языках. Предполагается, что это значение происходит от ещё более древнего значения "сам", которое нынче можно заметить в литовском языке. Для нескольких языков (ведийский, латинский, ирландский, английский, литовский) реконструируют праИЕ корень *u̯iHró- "герой, взрослый мужчина" в значении муж, происходящее от глагола *weyh₁- "охотиться, преследовать". Некоторые полагают, что этот термин относился к мужчинам возраста между юношей и старцем, которые вышли из военизированных отрядов, осели и женились. Возможно, что это те, кто за счёт своих "героических" деяний получили признание в клане и разрешение на брак от патриарха. Естественно, что в некоторых языках возникли собственные инновации в терминах, и здесь особо интересно латинское слово marītus "обеспеченный молодой женщиной", происходящее от праИЕ корня *morih₂- "молодая девушка". Любопытно оно тем, что в разные языки из этого корня пошли слова с немного отличающимся значением - в одних оно означало незамужнюю девушку, в других молодых девушку/парня, в третьих дочь, а вот в некоторых только молодых парней, как например ведийское слово márya "юноша" или mariannu "колесничий" из митаннийского арийского.

Родители мужа *su̯ék̑uros и *su̯ek̑rúh₂s. Слова, когнаты нашим свёкр и свекровь, присутствуют во всех базовых ИЕ языках, т.е. кроме анатолийских и тохарских. Слова образовались следующим образом - из упоминавшейся возвратной части *su̯e- "свой собственный, отдельный" и второй части *k̑rh₂u- "глава (семьи)" через *su̯é-k̑ruh₂- вышло слово *su̯e-k̑rúh₂-s "женщина имеющая собственную главу семьи" (т.е. свекровь), а далее уже через *su̯é-k̑ruh₂-o- преобразованное в *su̯ék̑uro- "свёкра". В армянском, кельтских, германских и славянских языках слово для свёкра так и осталось от феменитива свекровь. Во времена праиндоевропейского языка, молодая девушка приходит в другую семью, где она подчиняется свекрови, как главнейшей хозяйке дома в традиционном патриархальном обществе. Свёкр же для неё в первую очередь становится патриархом семьи.

Брат мужа *dah₂i̯u̯ḗr. ПраИЕ слово *dah₂i̯u̯ḗr присутствует в большинстве базовых языках, кроме Албанских. В русском это слово мы знаем как деверь. Происходит от корня *dah₂i̯- "раздавать, распространять".

Жена брата мужа *h₁i̯enh₂ter. Устаревшее слово ятровь является производным от праИЕ *h₁i̯enh₂ter. Когнаты имеются в индоиранских, италийских, балтийских и армянском. Предполагается происхождение из корня *h₁i̯eh₂- "перемещаться" в слове *h₁i̯eh₂nt- "путешественник", к которому добавился суффикс *-ter-. Это вполне обосновано, так как невесты физически перемещались из своей родной семьи в семью мужа, и часто это могло быть достаточно значительным расстоянием. Некоторые считают, что этот термин может распространяться на всех женщин, являющихся жёнами братьев, как это происходит со словом ятровки.

Сестра мужа *ǵl̥h₂ōws. Слово с корнем *g̑l̥h₂u- или чем-то подобным имеется в армянском, греческом, индоиранском, латинском, славянском языках. В нашем языке оно сохранилось в виде слова золовка, которое как раз и означает сестру мужа. Что означало это праИЕ слово нам неизвестно точно, но есть мнение о его родстве со словом *gl̥h₁éys "мышь". Это предположение не лишено смысла, так как во многих ИЕ языках невестку сравнивают с мышью, лаской или куницей.

Супруг сестры мужа не имеет отдельного термина, что не удивительно, так как сама сестра мужа ушла в чужую семью.

Это последняя диаграмма, где мы увидим семью от лица младшего сына (EGO) семьи А.

Тут всё достаточно просто. Мать и отца мы уже знаем. Братьев и сестёр тоже. Двоюродные братья и сёстры имеют названия, как и родные. Дяди и тёти по отцовской линии называются так же, как и родные отец и мать или производными от них, согласно предположениям, так как специального общего слова так и не было обнаружено. Так что остается совсем небольшое количество нераскрытых пока родственников.

Дедушка назывался от корней *h₂(a)uh₂-/*h₂au̯h₂-o-. Споры идут вокруг того, назывался ли так изначально только дед по материнской линии или по отцовской. Но в итоге мы имеем одинаковое название и там и там. Если исходить из патрилокальности семьи, то так по умолчанию должен был называться дед по отцу, а для материнской линии пользовались уточнением. Деривативы зафиксированы почти во всех ИЕ языках, включая анатолийские.

Бабушка имела название *h₂an-. Возможно, что слово было образована из *anna с добавлением первого звука *h₂- из слова "дед". Остальные предположения аналогичны таковым для деда.

Дядя по материнской линии единственный, кроме родителей матери, родственник, который имел свой термин в праИЕ от корня *h₂(a)uh₂-. Мифы и некоторые этнографические наблюдения говорят о тесных связях между мальчиками и братьями их матерей. Этот обычай наблюдался во многих индоевропейских культурах с древности до современности, и был особенно выражен среди славянских народов. В восточнославянских языках этот термин в виде дериватива мы знаем как устаревшее слово уй (вуй). Подчёркивается, что в отличие от настоящего отца мальчика, материнский дядя не имел институциональной власти, поэтому ему позволялось более свободное общение с сыновьями своих сестер, чем с собственными. Особенно это проявлялось в вопросах воспитания. Брат матери часто занимал особое почетное место в её новой семье.

Пожалуй, на этом с родственниками закончим. Хотя там можно наблюдать ещё много всякого любопытного, но не имеющего общего праИЕ корня, хотя и связанного по смыслу. Например, что родственные связи через брак часто имеют глагольные корни, означающие "связывать, сплетаться" - то есть браки приносили союзные отношения между семействами.

Что мы могли заметить?

Хотя я и не везде писал, но многие термины из анатолийских языков нам либо неизвестны, либо не находятся в соответствии с остальными, либо же их соответствие нам не понятно. Это неудивительно, ведь анатолийские языки отделились от общего "древа" почти на тысячу лет ранее. При этом носители анатолийских языков оказались в Анатолии меньшинством, скорее всего, так как их генетический след почти незаметен (впрочем, с этим есть другая проблема - они своих покойников кремировали, поэтому и в генетике лакуны). Вторым языком с подобными расхождениями является албанский, который относят к так называемым палео-балканским языкам, куда обычно включают еще иллирийский, фригийский, мессапский и прочие ИЕ языки, которые связаны с Балканами. Зачастую всю эту группу собирательно называют еще и албанским. Эта группа языков в принципе "проблемная", так как лингвисты пока не могут чётко понять их взаимозависимость. (Сложность возможно в том, что он письменно фиксируется аж в XV веке нашей эры - одним из последних.) Третьим языком с пробелами являются тохарские - тут не особо удивительно, так как они отделились от древа раньше основных ИЕ языков, хотя и после анатолийских, и зафиксированы уже во времена, когда от ИЕ генетики почти ничего не осталось. (Про связь генетики и языка в результате контактов лучше посмотреть здесь - Результаты контактов - заимствования) Сведённые в таблицу термины можно посмотреть здесь. Можно сделать аккуратное предположение, что на момент отделения анатолийских языков общество было примерно таким-же, как и на момент разделения основных языков.

В качестве второй характерной черты мы можем наблюдать явные отсутствия или упрощения в названиях родственников со стороны жены. Это связано с тем, что жена не просто переходит, а путешествует в семью мужа, и для кочевых обществ это будет достаточно серьёзным расстоянием, которое значительно уменьшает общение между семьями, соответственно и не возникают термины для многих родственников, кроме тех, на кого завязаны обычаи - родителей жены, её братьев (воспитатели для её сыновей) и сестёр (возможные жёны братьев мужа). Хотя, если вы помните по Инцест. Историческая действительность, расстояния не сильно спасали от достаточно высокого фона родственных связей по генетике. Это происходило по причине достаточно низкой плотности населения и эффективного размера популяции.

Со временем, с изменением общества, происходят и изменения в терминах. Как это произошло, например, с термином для внука, который во многих языках сместил своё значение на племянников.

Можно отметить, что даже через лингвистику мы видим жесткую патриархальную иерархию. Сверху стоит патриарх, отвечающий за весь род, но управляет он только своими сыновьями. Внуки находятся вне сферы его прямой институциональной власти, ведь за них отвечают их собственные отцы - будущие патриархи своих родов. Дядья не имеют власти над племянниками внутри клана - для них на уровне праИЕ нет отдельного термина, и называют их скорее всего "братьев сын", например. Что ещё более интересно, что супруга патриарха обладает полной властью над домохозяйством, где ей подчиняются все невестки. Эта власть настолько сильна, что свёкр этимологически восходит к свекрови, а не наоборот.

А теперь можно войти в область предположений разной степени уверенности.

Дети лет до 6 жили под присмотром матерей. Скорее всего до этого возраста детей не особо отличали по полу. К этому возрасту, предположительно, доживало не более 50% детей. После этого их судьба отличалась в зависимости от пола. Дочери продолжали жить с матерями до наступления брачного возраста, когда они проходили инициацию, после которой их достаточно быстро выдавали замуж в другую семью.

Сыновья же могли отправляться к своим дядьям по материнской линии, если они принадлежали той же культуре. Не зря же у них были термины для родителей матери и её братьев. Там их воспитывали, а заодно сыновья служили заложниками союзных отношений между семьями. Здесь стоит отметить, что именно сыновья ценились больше - отпечаток этого до сих пор есть в нашей культуре. Примерно к 12 годам из подростков формировали группы *koryos (о них было в Похищение сабинянок, змееборцы и "темная молодежь"). Вскользь напомню, что эти группы изгонялись на время бурления гормонов из общества, жили своей жизнью, учились в том числе убивать. Им дозволено было нарушать законы "приличного" общества, но нельзя было вредить родному племени. По окончанию этого периода они проходили инициацию и становились *bʰráh₂-tōr "группа бойцов, братья по оружию". Судя по этнографическим материалам, ребёнок становится юным воином в пятнадцать или шестнадцать лет. Это были основные бойцы клана. Кто-то из них за свои заслуги получал право на получение жены - не зря же один из терминов для мужа является *u̯iHró- "герой, взрослый мужчина", происходящее от глагола *weyh₁- "охотиться, преследовать".

Предполагается, что именно на плечах "мужей" лежала экономическая безопасность племени, на "братстве" - военная безопасность, а патриарх, получается, отвечал за политическую и религиозную составляющие. Это праобраз кастового общества индоариев, без самих каст.

Если *morih₂- означало на заре праИЕ "молодую девушку", то со временем деривативы приобрели значение "девушка или юноша". Возможно это от того, что пока парень не прошёл инициацию в братство, он ещё "не мужик". Но пока девочка остаётся "дочерью" в семье от рождения и до замужества, мальчики меняют свои статусы (быть может, что всех детей до 6 лет могли называть одинаково *dʰugh₂tḗr в смысле "сосунок"). Так что возможен на этом фоне сдвиг значения слова máryas у индоиранцев на исключительно "мальчик-подросток". А подростки koryos занимаются разными развлечениями, в том числе показывая молодецкую удаль, устраивая гонки на первых колесницах. В этом деле важна лёгкость колесниц с людьми на ней. Когда колесницы становятся обязательным элементом военных набегов, то вполне логичным стало использование старших подростков в качестве колесничих - они оптимальны по соотношению вес/сила. Вот так и появился mariannu "колесничий".

Раз общество праиндоевропейцев у нас патриархальное, и на уровне праязыка отсутствует креолизация (об этом было в прошлый раз), значит в этом обществе основным и единственным языком общения был праИЕ, на котором говорили мужчины. Жена патриарха точно использовала этот язык в обыденной жизни. Пришедшие в семью невестки из других культур должны были выучить язык своих мужей, чтобы общаться со свекровью, как госпожой дома, и остальными невестками. Язык, который передавался детям, был праИЕ, а не родным языком их матери в случае отличия. Да, невестки могли приносить с собой новые технологии, новые орнаменты и даже новые мифы (в случае достаточно массовых браков с иной культурой), что безусловно могло приводить к появлению заимствований в лексике. Это значит, что при поиске родины праиндоевропейцев необходимо больше полагаться на мужскую часть ДНК, а не аутосомный анализ (т.е. анализ той части ДНК, которая не относится к половой дифференциации) или анализ "женской" мтДНК. Последние будут как раз указывать на культуры - источники женщин. Впрочем, в какой-то момент язык мог заимствоваться полностью соседними культурами, что могло привести к появлению дополнительных мужских линий гаплогрупп, говорящих на праИЕ или его потомках.

На текущий момент у нас отсутствуют доказательства проникновения мужских гаплогрупп с Кавказа/Закавказья в причерноморские степи. Но в степях присутствует явная кавказская генетика примерно с 7-5 тысячелетия до н.э. Это означает, что с Кавказа в степь приходили женщины, но они не могли принести с собой свой язык в патриархальное общество, хотя могли принести часть лексики и мифологии. Значит, закавказскую гипотезу происхождения ИЕ языка можно пока вычеркнуть.

Основные источники:

Birgit Anette Olsen, Kin Clan and Community in Proto Indo European Society

Sergey Kullanda, Early Indo-European social organization and the Indo-European homeland

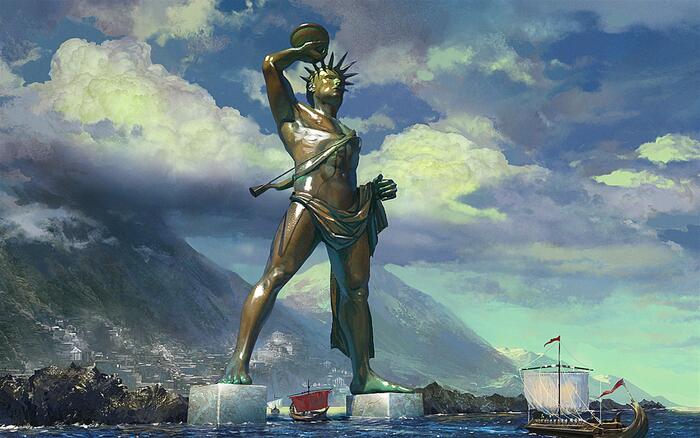

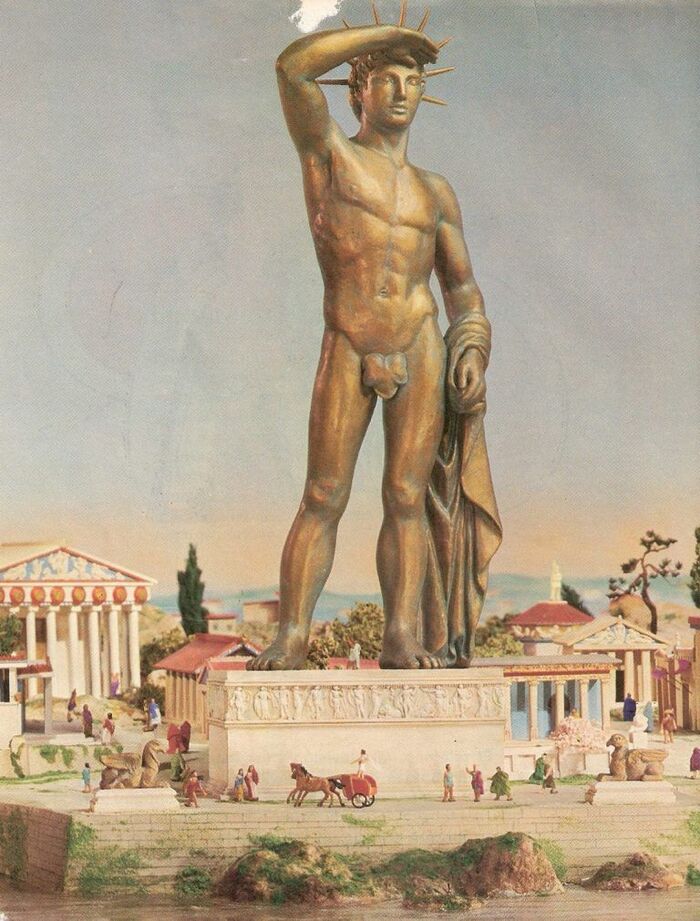

Античное шестое чудо света. Колосс Родосский. Трагедия создателя

Здравствуйте читатели! Прошлый свой пост я посвятил Александрийскому маяку -седьмому чуду света, а сегодняшний пост посвящаю шестому - Колоссу Родосскому.

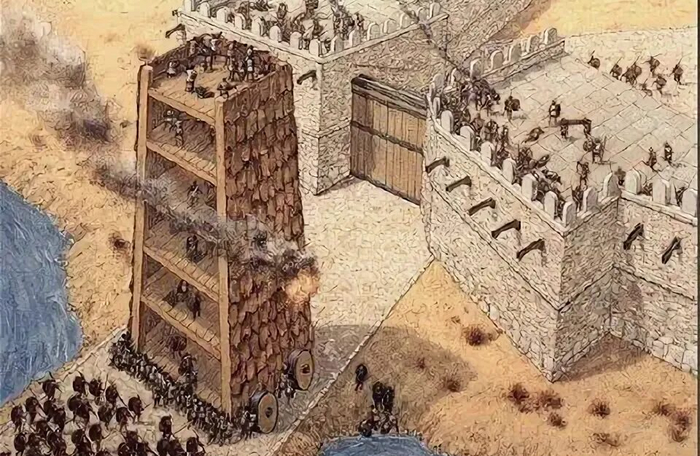

Предыстория

Возведение Колосса было напрямую связано с историческими событиями начала III века до н.э. После распада империи Александра Македонского остров Родос, бывший важным экономическим центром, стал предметом споров его наследников. В 305 году до н.э. сын одного из полководцев Александра, Деметрий Полиоркет, высадился на Родосе с 40-тысячным войском и осадил главный город. Несмотря на применение грандиозных осадных орудий, включая многоэтажные осадные башни - гелеполы, взять город за год так и не удалось, и Деметрий был вынужден отступить. После это сражения Деметрий и получил свое прозвище, с которым он вошёл в историю - Полиоркет, что означает «осаждающий города».

Одной из главных причин победы родосцы посчитали покровительство бога Солнца Гелиоса. Согласно легенде, именно Гелиос создал остров, вынеся его на своих руках из морской глубины. Чтобы отблагодарить божество, жители острова решили возвести ему грандиозную статую. Средства на строительство были получены от продажи брошенных армией Деметрия осадных машин.

Строительство Колосса

Создание статуи было поручено известному скульптору Харесу, уроженцу Родоса и ученику прославленного Лисиппа. Работа над Колоссом продолжалась двенадцать лет, примерно с 292 по 280 годы до н.э.

При создании величественной статуи Харес применил технику сфиротехники - выколачивания объемных фигур из листов бронзы. Внутри статуи был возведен сложный каркас из железа и камня, который служил основой для крепления бронзовых пластин. Для придания всей конструкции устойчивости полую статую по мере ее строительства заполняли камнями. На этот титанический труд ушло около 13 тонн бронзы и 7-8 тонн железа.

Вместо возведения строительных лесов Харес приказал насыпать вокруг статуи огромный земляной холм, который поднимался вместе с ростом Колосса. Этот насыпной «кокон» позволял рабочим беспрепятственно закреплять бронзовые пластины на всех уровнях.

По завершению строительства Колосс предстал перед жителями Родоса в образе 36 метрового юного бога Гелиоса - обнаженного, атлетически сложенного, с вьющимися волосами, увенчанными лучистым венцом. Но самый главный вопрос, который волнует историков: «Где он был все же расположен и в какой позе запечатлен?».

Так где же был расположен Колосс?

Классический образ позы Колосса, с широко расставленными ногами на входе в гавань Родоса, не выдерживает никакой критики. Ширина устья гавани Мандраки, которую чаще всего называют местом расположения Колосса, составляет около 50 метров. Создание 36-метровой статуи, которая могла бы устойчиво стоять над таким пролетом ( практически в состоянии «шпагата»), было бы невероятно сложной задачей даже для современных инженеров, не говоря уже об античных. Каркас из железных прутьев и каменной кладки внутри просто не выдержал бы такой нагрузки и ветров, дующих в гавани. Так что наиболее вероятной является поза, которую мы видим на многих древних статуях: Гелиос стоял, слегка отклонившись назад, опираясь на одну ногу, в то время как другая была свободно отставлена. Его правая рука, возможно, была поднята ко лбу, создавая впечатление, что бог всматривается в даль, а в опущенной левой руке он мог держать ниспадающий до земли плащ, который служил дополнительной точкой опоры для колоссальной конструкции.

А насчёт его расположения существует несколько версий. Согласно первой из них, Колосс мог стоять не у самой воды, а в центре города, рядом с храмом Гелиоса, возможно, на особой площади или в священном участке. Это была бы самая логичная позиция для культовой статуи-благодарности. Другая, весьма убедительная теория, основанная на изучении византийских текстов, предполагает, что Колосс стоял на восточном берегу острова, в районе современного монастыря Святого Николая (или рядом с ним), откуда он был бы виден подплывающим с Эгейского моря кораблям, встречая их как божественный покровитель острова. Там были обнаружены остатки массивного древнего фундамента. Наконец, третья версия помещает его на холм у входа в гавань, откуда он господствовал бы над всем портовым районом, но стоял бы на твердой земле.

Трагедия создателя

Вы наверное думаете, что Харес, создатель легендарного Колосса, сказачно разбогател после строительства и вся его дальнейшая жизнь сложилась благополучно? Если вы так думали, то к сожалению ошибаетесь - согласно ряду античных источников, прежде всего это упоминания в трудах Плиния Старшего, судьба Хареса сложилась драматично. Изначально жители Родоса, восхищенные победой над Деметрием, заказали ему статую бога Гелиоса высотой в 18 метров. Эта задача уже была амбициозной, но вполне выполнимой для ученика великого Лисиппа. Харес заключил договор и приступил к работе.

Однако по ходу дела, видя, как растет статуя, или желая превзойти все известные чудеса света, городской совет потребовал от скульптора удвоить высоту Колосса, чтобы достичь невиданных 36 метров. Ключевым моментом здесь были финансовые условия. Заказчики предложили выплатить Харесу вдвое больше первоначальной суммы, посчитав, что удвоение высоты означает простое удвоение затрат и усилий.

Здесь и кроется роковая ошибка, Харес будучи связанным договором и, вероятно, ослепленный возможностью создать нечто вечное и грандиозное, согласился. Но он не смог доходчиво объяснить заказчикам фундаментальную разницу. Увеличение линейных размеров статуи в два раза влекло за собой увеличение объема и веса материалов не в два, а в восемь раз. Количество необходимой бронзы, железа для каркаса и камня для наполнения возрастало в кубической прогрессии.

Это привело к чудовищным последствиям. Строительство, рассчитанное на один срок и бюджет, затянулось на двенадцать лет. Харес был вынужден постоянно изыскивать новые инженерные решения для обеспечения устойчивости растущего гиганта, например, насыпать вокруг него земляной холм. Все это требовало не только времени, но и колоссальных дополнительных расходов. Скульптору пришлось влезть в огромные долги, чтобы завершить работу, закладывая собственное имущество и, вероятно, беря деньги в долг у ростовщиков.

Когда Колосс был наконец завершен и холм убран, родосцы и гости острова были потрясены. Харес достиг бессмертной славы - но лишь как создатель статуи. Лично для него итог был плачевен. Согласно самой распространенной версии, Харес, разоренный долгами, которые многократно превышали его удвоенный гонорар, был доведен до отчаяния. Не видя выхода из финансовой пропасти и, возможно, столкнувшись с позором и насмешками, он покончил жизнь самоубийством.

Существует и другая, менее драматичная, но также печальная версия: он просто умер в нищете и безвестности вскоре после завершения своего великого творения, оставив долги своим наследникам.

Гибель Колосса

Величественному Колоссу была уготована короткая жизнь. Примерно через 55-65 лет после установки, около 226 года до н.э., на Родосе произошло сильное землетрясение - статуя не устояла.

Египетский царь Птолемей III предложил оплатить восстановление статуи, но, согласно ряду источников, дельфийский оракул запретил это делать, чтобы не гневить Гелиоса. Так обломки Колосса пролежали на земле более восьми столетий, став сами по себе достопримечательностью. Плиний Старший, посетивший Родос век спустя, отмечал, что лишь немногие могли обхватить обеими руками большой палец руки статуи.

Судьбу останков чуда света решило арабское нашествие. В 653 году н.э. арабы под предводительством Муавии I захватили Родос. Согласно византийской хронике, они продали обломки еврейскому купцу из Эдессы, который переплавил бронзу и вывез её, нагрузив 900 верблюдов.

Вот так и заканчивается история Колосса Родосского-легендарного шестого чуда света, а в следующий раз я вам расскажу про пятое чудо света - про Мавзолей в Галикарнасе.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)