«Ревущие двадцатые»: джаз, самогон, пули

Блеск и тени новой эпохи

Дым Первой мировой войны, этого акта коллективного самоубийства Старого Света, еще не успел рассеяться над полями Европы, а по другую сторону Атлантики уже разгоралась заря новой эры. Америка, вступившая в бой поздно, лишь в 1917 году, и отделавшаяся сравнительно легкими ранами, выходила из конфликта безоговорочным победителем. Впервые в мировой истории центр экономической и культурной силы сместился из Европы в Северную Америку. Доллар становился главной мировой валютой, а Уолл-стрит — бьющимся сердцем делового мира. Краткая послевоенная депрессия быстро сменилась ослепительным экономическим бумом. К концу 1920-х годов американские заводы производили две пятых всех промышленных товаров в мире, диктуя планете новые стандарты потребления и жизни. Это было время невиданного оптимизма, время, которое позже назовут «Ревущими двадцатыми» — эпоха джаза, небоскребов и головокружительных перемен.

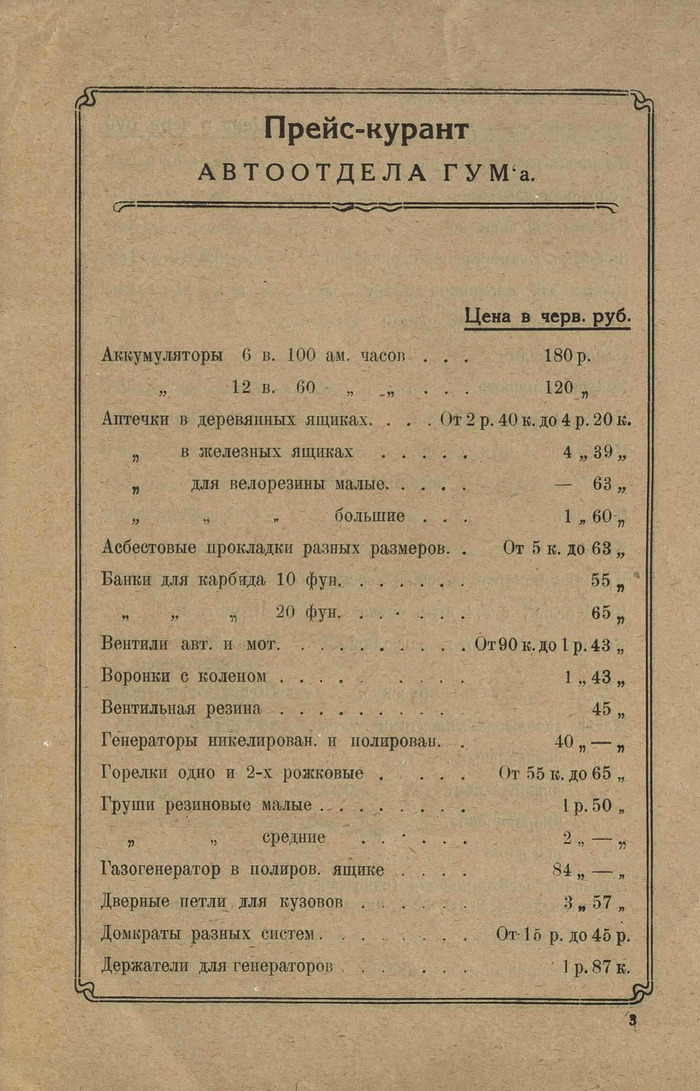

Символом этой новой Америки стал автомобильный магнат Генри Форд. Его конвейерные ленты в Детройте не просто штамповали автомобили — они создавали новый мир. Знаменитая «Жестянка Лиззи», модель Ford T, выпускавшаяся еще с 1908 года, благодаря революционной организации труда стремительно дешевела, упав в цене с почти 1000 долларов до 250, что сделало ее доступной для миллионов. Это народное прозвище, «Жестянка Лиззи» (Tin Lizzie), идеально отражало суть автомобиля. «Жестянкой» его называли за тонкий, легкий и дребезжащий на ухабах стальной кузов. Происхождение имени «Лиззи» имеет несколько версий. Самая популярная связана с гонкой на гору Пайкс-Пик в 1922 году, где гонщик Ноэль Баллок на своем стареньком, видавшем виды Ford Model T, прозванном "Old Liz" («Старушка Лиз»), неожиданно для всех победил в своем классе. История о неказистой, но выносливой машине разлетелась по стране, и пресса сделала это имя синонимом надежности. По другой, более приземленной версии, «Лиззи» было одним из самых распространенных имен для лошадей, и американцы по привычке перенесли ласковое имя своей верной «рабочей лошадки» на ее механического преемника.

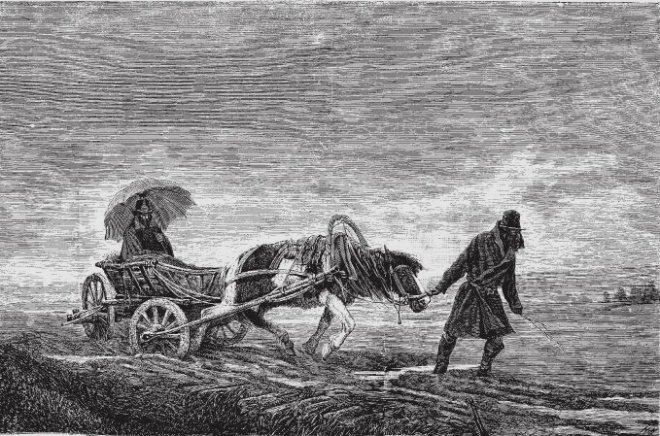

Автомобиль перестал быть роскошью для избранных и превратился в неотъемлемую часть американской жизни. Вслед за этим преобразилась и сама страна: паутина асфальтированных дорог опутала просторы континента, на каждом углу выросли заправочные станции, мотели и мастерские. Лошадь и повозка, веками служившие человеку, за одно десятилетие превратились в анахронизм, уступив место реву моторов. Эта автомобильная революция подарила американцам беспрецедентную свободу передвижения, сократила расстояния и изменила сам ритм жизни. Но у этой свободы была и оборотная, неприглядная сторона. Автомобиль, ставший символом прогресса, одновременно оказался идеальным инструментом для тех, кто решил жить вне закона. Возможность совершить ограбление и за считаные минуты раствориться в городском потоке или умчаться по загородному шоссе стала бесценным подарком для криминального мира, который как раз готовился пережить свой собственный, небывалый расцвет.

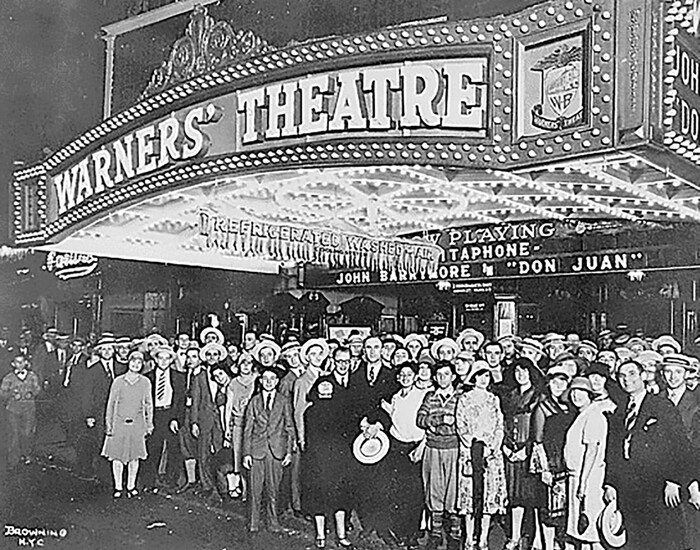

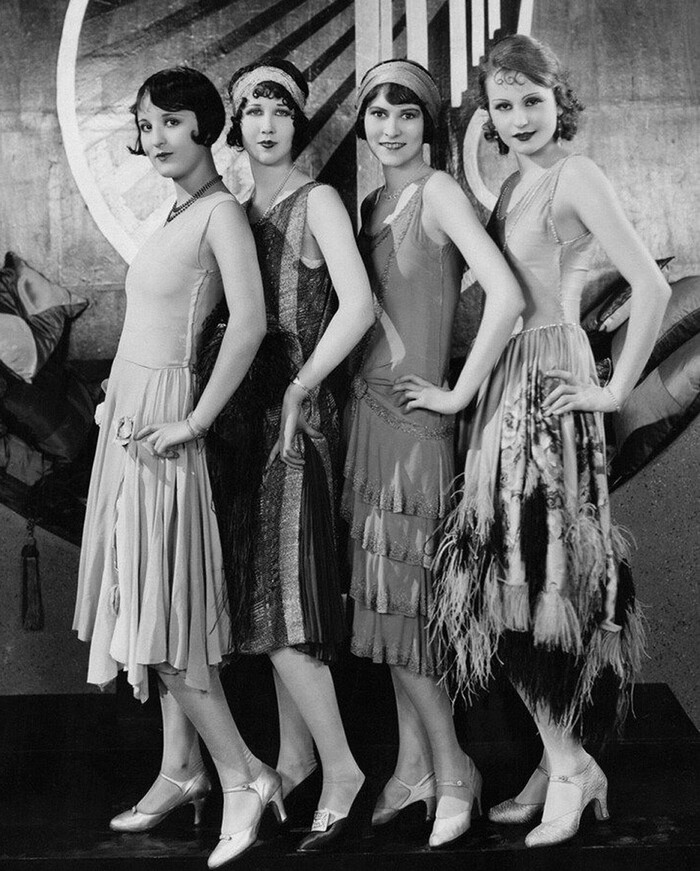

Культурный взрыв двадцатых был не менее оглушительным, чем рев автомобильных двигателей. Эпоху не зря назвали «Веком джаза». Его синкопированные, дерзкие ритмы, родившиеся в прокуренных «наливайках» Нового Орлеана, захватили всю страну, став саундтреком десятилетия. Из кинотеатров, превратившихся из ярмарочного аттракциона в «фабрику грез», на мир смотрели новые боги и богини Голливуда, а граммофонные пластинки доносили их голоса в каждый дом. Менялся и облик женщины. На смену викторианской скромнице пришла так называемая flapper — девушка с короткой стрижкой, в платье до колен, с ярко накрашенными губами и сигаретой в мундштуке. Она водила автомобиль, танцевала чарльстон до утра и открыто заявляла о своих правах, шокируя более консервативное старшее поколение. Архитектура ар-деко устремила в небо острые шпили небоскребов, а в литературе заявили о себе писатели «потерянного поколения» — Хемингуэй, Фицджеральд, которые пытались осмыслить травмы войны и найти свое место в этом новом, стремительно меняющемся мире.

Конечно, этот праздник жизни был доступен далеко не всем. Подавляющее большинство американцев и европейцев по-прежнему были слишком бедны и слишком измотаны тяжелым трудом, чтобы иметь хоть малейший шанс приобщиться к блеску джазовых клубов и голливудских премьер. Но даже те, кто не мог позволить себе новый автомобиль или дорогой наряд, ощущали тектонические сдвиги в обществе. Они могли сделать модную стрижку, пойти в кино или, если речь шла о женщинах, впервые в истории воспользоваться своим избирательным правом. Старые традиции рушились, и казалось, что нет такой силы, которая могла бы повернуть время вспять. Однако именно в этот момент, в самом начале этой бурной и многообещающей эпохи, американские власти приняли решение, которое не просто пошло вразрез с духом времени, но и стало катализатором для криминальной катастрофы национального масштаба. В попытке построить идеальное, трезвое и высокоморальное общество они выпустили на волю демонов, с которыми страна не могла справиться долгие десятилетия.

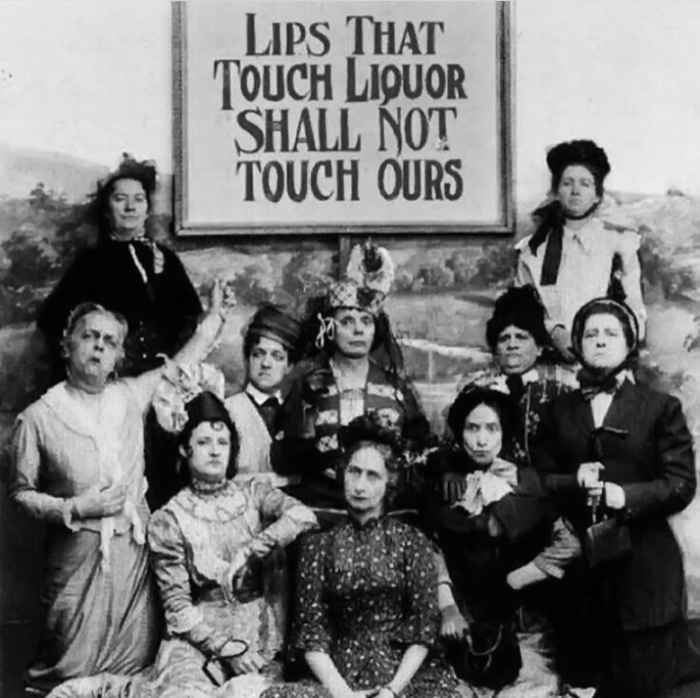

Ладно было на бумаге, да забыли, что руки — из жопы

Идея вырвать бутылку из рук американского народа родилась не на пустом месте. Она была выстрадана целым столетием крестового похода, который вели против «зеленого змия» пуританские проповедники, суфражистки и обеспокоенные общественные деятели. Для них алкоголь был не просто вредной привычкой, а абсолютным, метафизическим злом, первопричиной всех бед, разлагающих общество. Именно в нем они видели корень ужасающей нищеты городских трущоб, источник домашнего насилия, превращавшего семейные очаги в зоны боевых действий, и топливо для растущей преступности. Такие организации, как «Женский христианский союз за трезвость» и могущественная «Антисалунная лига», десятилетиями вели упорную и методичную войну. Они не гнушались ничем: в ход шли и слезливые проповеди о загубленных душах, и псевдонаучные брошюры о влиянии спирта на наследственность, и прямое политическое давление. Один из самых эффективных лоббистов Лиги, Уэйн Уилер, применял тактику, которую он сам называл «уилеризмом»: террор через общественное мнение. Он шантажировал политиков, угрожая разрушить их карьеру, если те не поддержат «сухой» курс. «Я делаю это с помощью бюллетеней, так же как гангстер делает это с помощью пули», — цинично признавался он.

К началу XX века движение за трезвость набрало огромную силу. Салуны, где ирландские и немецкие иммигранты глушили пиво после тяжелого рабочего дня, в глазах протестантской англосаксонской элиты стали символом всего чуждого и порочного, что принес с собой поток мигрантов из Старого Света. Борьба с алкоголем превратилась в борьбу за сохранение «истинно американских» ценностей. К 1910-м годам более половины штатов уже ввели у себя локальные «сухие законы». Последней каплей стала Первая мировая война. Патриотическая истерия позволила борцам за трезвость разыграть новую карту: они объявили пиво «кайзеровским напитком». Поскольку многие крупные пивоварни, такие как Pabst, Schlitz и Anheuser-Busch, были основаны выходцами из Германии, их продукцию заклеймили как непатриотичную. Экономия зерна для фронта стала еще одним весомым аргументом. В этой атмосфере в 1919 году Конгресс принял Восемнадцатую поправку к Конституции, а детализирующий ее «Закон Волстеда» вступил в силу 16 января 1920 года. Американская нация официально стала трезвой.

На бумаге закон выглядел сурово. Он запрещал производство, продажу и транспортировку любых напитков с содержанием алкоголя свыше 0,5%. Однако дьявол, как всегда, крылся в деталях. Законодатели, пытаясь угодить всем, оставили в законе зияющие дыры, которые тут же превратились в широкие ворота для обхода запрета. Во-первых, закон не запрещал употребление и хранение алкоголя для личных нужд. Любой, у кого до вступления поправки в силу был винный погреб, мог совершенно легально продолжать пить, пока не иссякнут запасы. Во-вторых, были сделаны исключения для религиозных нужд. Церкви и синагоги получили право закупать вино для своих ритуалов, что моментально привело к росту числа «раввинов» и «священников», внезапно обнаруживших у своей паствы неутолимую духовную жажду. Но самой большой лазейкой стал медицинский алкоголь. Врачи получили право выписывать пациентам виски «в лечебных целях». Аптеки, получившие лицензии, превратились в легальные точки продажи спиртного. За одно только десятилетие «сухого закона» врачи выписали рецептов на более чем 11 миллионов галлонов виски. Сеть аптек Walgreens за это время выросла с 20 до почти 400 магазинов.

В иудаизме нет таинства причастия в христианском понимании, однако вино играет абсолютно центральную и незаменимую роль во многих ритуалах, что и создало легальную потребность в нем во времена «сухого закона». В отличие от христианства, где вино символизирует кровь Христа, в еврейской традиции оно является символом радости, святости и празднования. Его использование обязательно для ключевых ритуалов, таких как еженедельный Киддуш для освящения Шаббата, четыре бокала вина во время Пасхального Седера, церемония Авдалы для отделения святого дня от будней, а также свадьбы и другие важные события.

Но главной, фатальной ошибкой закона было то, что он не имел никакой поддержки в народе. Для миллионов простых американцев, особенно в больших городах, он был не моральным императивом, а абсурдным и лицемерным вмешательством государства в их частную жизнь. Они не считали бокал вина за ужином или кружку пива после работы грехом. И они не собирались отказываться от своих привычек лишь потому, что так решили политики в Вашингтоне. Один журналист едко заметил: «Запрет вступил в силу в час ночи, но к часу две минуты он уже был нарушен по всей стране». Этот тотальный гражданский саботаж и стал той питательной средой, на которой выросла криминальная империя. Спрос на алкоголь никуда не исчез, он лишь ушел в подполье. А там, где есть массовый спрос, который не может удовлетворить легальный бизнес, всегда появляется тот, кто сделает это нелегально.

Последствия для легальной, «белой» экономики были тяжелейшими. Тысячи пивоварен, виноделен и ликероводочных заводов закрылись в одночасье. Если в 1910-х годах в США насчитывалось более 2500 винодельческих хозяйств, то к моменту отмены «сухого закона» в 1933 году их осталось меньше сотни. Отрасль, создававшая рабочие места и платившая налоги, была попросту уничтожена. Рестораны и отели потеряли значительную часть дохода. Тысячи людей — бондари, водители, официанты, бармены — остались без работы. Свято место пусто не бывает. В образовавшийся вакуум хлынули предприимчивые молодые люди из городских трущоб, для которых закон всегда был чем-то далеким, не очень понятным и, главное, не очень нужным. Вчерашние уличные хулиганы и мелкие воришки внезапно получили в руки бизнес-модель с бесконечным потенциалом прибыли и огромной клиентской базой, включавшей в себя всех — от портового грузчика до сенатора. Государство, стремясь к моральной чистоте, своими руками вручило ключи от многомиллиардной индустрии организованной преступности.

Рыночек порешал

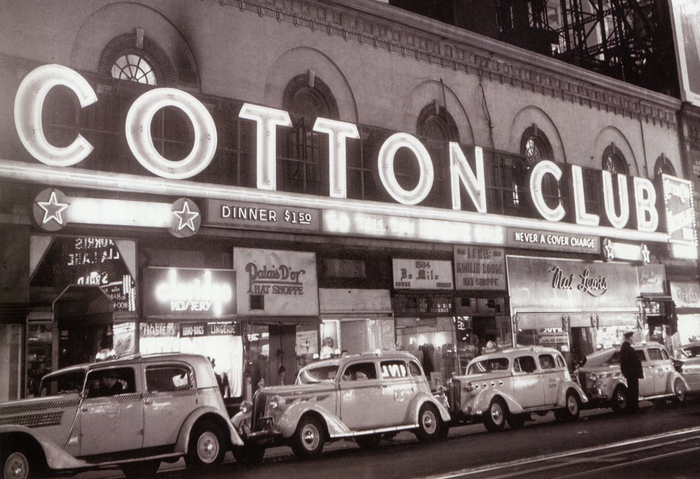

Не успели высохнуть чернила на «Законе Волстеда», а Америка уже вовсю окуналась в новую для себя реальность подпольных баров. Эти заведения, получившие название speakeasy (от англ. «говорить тихо»), стали главным социальным феноменом десятилетия. Они возникали повсюду: в подвалах прачечных, за потайными дверями сигарных магазинов, в фешенебельных квартирах с видом на Центральный парк. Чтобы попасть внутрь, требовался пароль или рекомендация. За тяжелой дверью с маленьким окошком открывался совершенно другой мир — мир приглушенного света, джазовой музыки, танцующих пар и, конечно же, запретного алкоголя. К середине 1920-х только в одном Нью-Йорке, по разным оценкам, насчитывалось от 30 000 до 100 000 таких заведений. Они были на любой вкус и кошелек: от грязных забегаловок, где подавали сомнительный самогон, до роскошных клубов вроде нью-йоркского «Cotton Club», где выступали Дюк Эллингтон и Кэб Кэллоуэй, а среди посетителей можно было встретить бродвейских звезд, финансовых магнатов и высокопоставленных политиков, которые днем голосовали за ужесточение «сухого закона». Speakeasy стал не просто местом, где можно было выпить, — он стал символом неповиновения и культурной революции, местом, где социальные барьеры рушились, а мужчины и женщины впервые могли свободно общаться в неформальной обстановке.

Этот колоссальный спрос нужно было удовлетворять, и так родилась многомиллиардная индустрия бутлегерства. Ее низшую ступень занимали подпольные самогонщики, гнавшие джин в ванных (bathtub gin) и виски в ржавых перегонных кубах. Качество этого продукта было, мягко говоря, отвратительным. Чтобы замаскировать вкус сивушных масел и скрыть мутный цвет, его смешивали с соками, сиропами и газировкой. Так, по иронии судьбы, эпоха «сухого закона» стала золотым веком для коктейльной культуры. Такие напитки, как «Пчелиные коленки» (джин с медом и лимонным соком) или «Обезьянья железа» (джин с апельсиновым соком и гренадином), были придуманы не от хорошей жизни, а как способ сделать употребление паленого алкоголя хотя бы сносным. Но зачастую проблема была не только во вкусе. Бессовестные дельцы нередко использовали в качестве основы для своих напитков промышленный или даже древесный спирт, что приводило к слепоте, параличу и смерти. За годы «сухого закона» от отравления некачественным алкоголем умерло, по разным оценкам, не менее 10 000 человек.

Однако настоящие деньги делались не на самогоне, а на контрабанде качественного спиртного из-за бугра. Границы США с Канадой и Мексикой превратились в решето. Целые флотилии быстроходных катеров курсировали через Великие озера и реку Детройт, которую прозвали «Детройтским проливом». С юга караваны грузовиков везли текилу и ром. Но главным источником контрабанды стала так называемая «Ромовая тропа» (Rum Row) — линия кораблей-складов, стоявших на якоре в международных водах, всего в нескольких милях от побережья США, от Нью-Джерси до Мэна. Здесь разворачивалась настоящая морская ярмарка. Капитаны вроде легендарного Билла Маккоя продавали свой груз оптом бандам бутлегеров. Маккой, бывший строитель лодок, был не просто контрабандистом, а настоящим новатором и перфекционистом. Он лично закупал лучший шотландский виски, канадский ржаной виски и карибский ром и, в отличие от многих, никогда не разбавлял свой товар, чем заслужил безупречную репутацию. Именно благодаря ему в обиход вошло выражение «The Real McCoy» («Настоящий Маккой»), ставшее синонимом подлинности и высочайшего качества. Ночью от этих кораблей-«маток» отходили флотилии «контактных лодок» — небольших, но оснащенных мощнейшими авиационными двигателями катеров. Их задачей было на предельной скорости прорваться сквозь кордоны Береговой охраны, выгрузить драгоценные ящики на условленном пустынном пляже и раствориться в темноте. Это была настоящая война на море, со своими героями, погонями, перестрелками и тактическими уловками, вроде сброса груза за борт с привязанными мешками соли, которые через некоторое время растворялись, и ящики всплывали на поверхность. Доставленный на сушу, алкоголь развозился по подпольным складам, а оттуда — по тысячам кабаков-«спикизи». Вся эта гигантская логистическая цепочка — от закупки и транспортировки до хранения и розничной продажи — находилась в руках организованной преступности.

Сверхприбыли, которые приносил алкогольный бизнес, были просто нереальными. По оценкам историков, к концу 1920-х годовой оборот нелегальной торговли спиртным достигал 3 миллиардов долларов (что эквивалентно более чем 45 миллиардам сегодня). Эти деньги стали фундаментом, на котором гангстеры построили свои криминальные империи. Алкоголь был лишь началом. Доходы от него тут же реинвестировались в другие, не менее прибыльные сферы. Игорные притоны и бордели стали естественным дополнением к подпольным барам. Но настоящим ноу-хау мафии стал рэкет (racketeering) — систематическое вымогательство и установление криминального контроля над целыми отраслями легальной экономики. Да-да, дорогой друг, рэкет придумали не «братки» из 90-х, он стар, как сам мир. Особенно уязвимыми оказались профсоюзы. Гангстеры, используя насилие и подкуп, захватывали власть в профсоюзных организациях, получая доступ к их кассам и, что еще важнее, к рычагу давления на бизнес в виде угрозы забастовок. Яркий пример — история о том, как чикагская мафия во главе с Аль Капоне «помогла» профсоюзному лидеру киномехаников Томми Мэлою сохранить свой пост, нагнав на выборы вооруженных головорезов. После этого профсоюз годами платил дань мафии. Рэкету подвергался и бизнес. В Чикаго гангстеры, вступив в сговор с ассоциацией владельцев гаражей, начали массово портить шины автомобилей, припаркованных на улицах. За один месяц было уничтожено около 50 000 покрышек. Владельцы машин были вынуждены ставить их в гаражи, цены на которые тут же взлетели. Разумеется, владельцы гаражей щедро делились прибылью с «партнерами». Так, шаг за шагом, щупальца мафии проникали в самые разные сферы: от вывоза мусора и строительства до киноиндустрии и прачечных, облагая данью и предпринимателей, и простых рабочих.

Слабая рука закона

А что же американская правоохранительная система? Увы, она оказалась совершенно беспомощной. Проблема носила системный характер и зиждилась на двух китах: тотальной коррупции и вопиющей некомпетентности. На передовой этой заведомо проигранной войны находился обычный городской полицейский, который очень быстро понял, что бороться с бутлегерами не только бессмысленно, но и крайне невыгодно. В 1920-е годы патрульный в крупном городе вроде Нью-Йорка или Чикаго получал жалование в районе 140-150 долларов в месяц. Это было немногим больше, чем у промышленного рабочего, и значительно меньше, чем у представителя среднего класса. В то же время рядовой гангстер, работавший на развозе спиртного, мог зарабатывать в разы больше, а доходы боссов исчислялись миллионами. Аль Капоне на пике своего могущества, по слухам, зарабатывал до 100 миллионов долларов в год. В этой ситуации предложение «прибавки к зарплате» в несколько сотен долларов наличными, которое гангстеры делали полицейским просто за то, чтобы те смотрели в другую сторону, было искушением, перед которым могли устоять лишь единицы.

Коррупция пронизала правоохранительные органы снизу доверху. Она стала не досадным исключением, а нормой жизни, средством взаимодействия между криминальным миром и властью. Гангстеры не просто подкупали отдельных патрульных — они скупали целые полицейские участки, ставили на ключевые посты своих людей, платили зарплаты детективам, капитанам и даже комиссарам. В Чикаго мэр Уильям «Большой Билл» Томпсон открыто покровительствовал империи Аль Капоне, обеспечивая ему политическое прикрытие. В Нью-Йорке знаменитый бутлегер Ларри Фэи хвастался, что у него «на зарплате» сидит каждый второй полицейский в его районе. Плата за «крышу» была стандартизирована: определенная сумма взималась с каждого ящика контрабандного виски, с каждого подпольного бара и с каждого грузовика, доставлявшего товар. Полицейские не только закрывали глаза на деятельность бутлегеров, но и активно им помогали: предупреждали о грядущих рейдах, «теряли» улики, а иногда и вовсе выступали в роли эскорта для караванов с контрабандным спиртным. Эта система была настолько отлажена, что гангстеры чувствовали себя в полной безопасности.

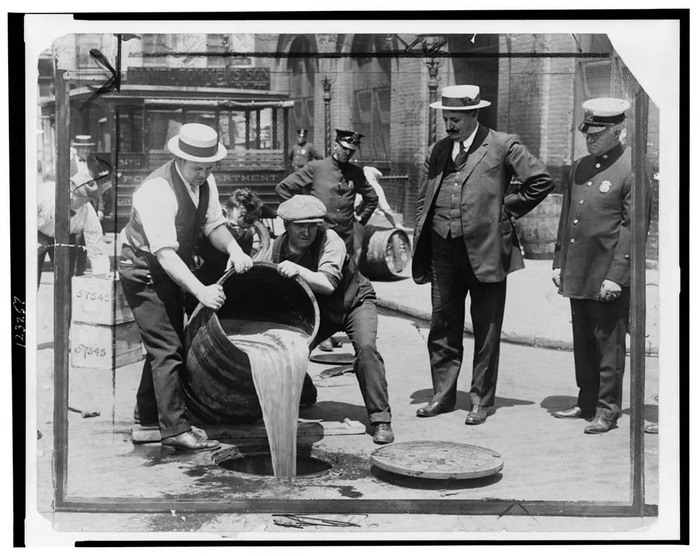

Осознав, что местные власти полностью прогнили, федеральное правительство попыталось взять дело в свои руки. Для контроля за исполнением «сухого закона» было создано специальное подразделение при Министерстве финансов — Бюро по соблюдению сухого закона, в штат которого набрали около 1500 агентов. Однако эта мера лишь усугубила хаос. Набранные наспех, плохо обученные и вынужденные «пахать» за гроши, эти агенты очень быстро приобрели репутацию еще более коррумпированных и беспринципных персонажей, чем местные копы. Многие из них рассматривали свою должность исключительно как возможность для личного обогащения. Но были и другие — идейные борцы с «зеленым змием», настоящие фанатики трезвости, которые не брали взяток, но и не испытывали ни малейших угрызений совести, открывая огонь на поражение. Эти агенты, вооруженные пистолетами и дробовиками, устраивали на дорогах настоящую войну, расстреливая автомобили, которые не остановились по их требованию. Их жертвами часто становились невинные люди. Эта жестокость и произвол привели к тому, что федеральных агентов возненавидели все: и гангстеры, и простые граждане, и особенно местные полицейские, которые видели в них опасных и непредсказуемых конкурентов, вторгающихся на их «кормовые» территории.

Конечно, в истории Бюро были и свои герои. Агенты Иззи Эйнштейн и Мо Смит стали легендами, проведя тысячи арестов и конфисковав миллионы бутылок спиртного благодаря своему таланту к маскировке и нестандартным методам. В Чикаго группа агентов под руководством Элиота Несса, прозванная журналистами «Неприкасаемыми» за их неподкупность, нанесла серьезный урон бизнесу Аль Капоне. Но это были лишь капли в море. В целом деятельность Бюро была провалом, пшиком. За все время его существования было произведено более полумиллиона арестов, но лишь ничтожная часть из них закончилась реальными тюремными сроками для крупных фигур криминального мира. Суды были завалены делами, присяжные, симпатизировавшие нарушителям, часто выносили оправдательные вердикты, а тюрьмы были переполнены мелкими сошками. Самих же боссов мафии, если и удавалось привлечь к ответственности, то, как правило, не за бутлегерство или убийства, а за уклонение от уплаты налогов, как это в итоге и произошло с Аль Капоне. Система правосудия, столкнувшись с массовым гражданским неповиновением и всепроникающей коррупцией, оказалась парализована. Война с алкоголем была проиграна по всем фронтам.

Опять можно

К концу 1920-х годов «благородный эксперимент», как назвал его президент Герберт Гувер, очевидно и с оглушительным треском провалился. Вместо того чтобы стать оплотом трезвости и морали, Америка превратилась в арену кровавых гангстерских войн. Улицы Чикаго, Нью-Йорка и других мегаполисов стали полем боя, где конкурирующие банды делили сферы влияния. Самым печально известным эпизодом этой бойни стала «Резня в день Святого Валентина» 1929 года, когда люди Аль Капоне, переодетые в полицейскую форму, хладнокровно расстреляли семерых членов конкурирующей ирландской банды Багса Морана. Это событие, своей жестокостью шокировавшее даже привыкшую ко многому публику, стало символом провала государственной политики. Стало ясно, что «сухой закон» не просто не искоренил пьянство, а породил монстра — современную, хорошо организованную и безжалостную мафию, которая пустила свои метастазы во все поры общества.

Окончательный гвоздь в гроб Восемнадцатой поправки вбила Великая депрессия. После биржевого краха 1929 года страна погрузилась в пучину нищеты и безработицы. Аргументы борцов за трезвость о том, что запрет на алкоголь способствует экономическому процветанию, теперь звучали как злое издевательство. На фоне миллионов безработных и тысяч закрывающихся предприятий идея возродить легальную алкогольную промышленность, которая могла бы создать рабочие места и, что самое главное, приносить в опустевшую казну огромные налоговые отчисления, становилась все более популярной. Общественное мнение, и без того никогда не поддерживавшее запрет, теперь окончательно развернулось на 180 градусов. Такие видные фигуры, как Джон Д. Рокфеллер-младший, бывший ярый сторонник «сухого закона», публично признали свою ошибку. «Когда был введен запрет, я надеялся, что он будет широко поддержан общественным мнением и наступит день, когда зло алкоголя будет изгнано, — писал он в 1932 году. — Но теперь я с сожалением убедился, что этого не произошло. Наоборот, пьянство в целом возросло, а неуважение к закону стало повсеместным».

Отмена «сухого закона» стала одним из ключевых пунктов предвыборной программы Франклина Делано Рузвельта, который в 1932 году одержал решительную победу на президентских выборах. 5 декабря 1933 года была ратифицирована Двадцать первая поправка к Конституции, полностью отменявшая Восемнадцатую. Тринадцать лет национального безумия подошли к концу. Американцы праздновали, улицы наполнились ликующими толпами, а бары и рестораны наконец-то смогли легально продавать пиво и виски. Казалось, что с концом «сухого закона» придет конец и власти гангстеров. Но как бы не так!

Мафия, закаленная в бутлегерских войнах и заработавшая на контрабанде спиртного колоссальные капиталы, вовсе не собиралась уходить со сцены. Напротив, она стала еще сильнее и организованнее. Предвидя отмену запрета, самые дальновидные боссы, такие как Чарльз «Счастливчик» Лучано и Меер Лански, еще в конце 1920-х начали процесс трансформации криминального мира. Они поняли, что бессмысленные войны за территорию лишь вредят бизнесу. Вместо этого они создали так называемый Национальный преступный синдикат — своего рода «совет директоров» мафии, который разрешал споры, делил сферы влияния и координировал деятельность различных «семей» по всей стране. Мафия из сборища разрозненных банд превратилась в общенациональную криминальную корпорацию. Деньги, заработанные на алкоголе, были вложены в новые, более стабильные сферы: игорный бизнес (именно мафия построила Лас-Вегас посреди пустыни), ростовщичество, контроль над профсоюзами и, конечно, наркоторговлю. «Сухой закон» дал им стартовый капитал, опыт и организационную структуру. После его отмены они просто диверсифицировали свой бизнес-портфель.

***********************

Подпишись на мой канал в Телеграм - там все выходит раньше и доступны тексты, которые я не могу выложить на Пикабу из-за ограничений объема.