Лига историков

Неудачный римейк Столетней войны. Присоединение Бургундии к Франции и смерть "Всемирного паука"

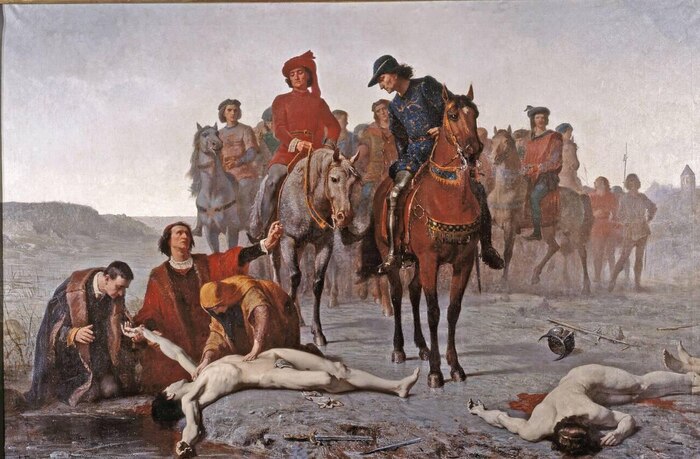

Людовик XI в ожидании смерти, пришедшей в доспехах на порог. Художник Жак Мари Гастон Онфруа де Бревилль.

Спасибо @biryuzovie.ru за донат, отправленный в поддержку моего блога!

Предыдущая часть лежит здесь - Людовик XI в плену у Карла Смелого. Ужасные способы расправы французского короля над своим врагами - "Железная клетка" и "комната-ублиетка"

Вернувшись во Францию из бургундского плена, Людовик XI немедленно приступил к разработке нового плана по подчинению гордой и независимой Бургундии французскому королевству. В поисках возможного союзника против бургундского герцога Карла Смелого Людовик обратил свое внимание на Англию, где в то время во всю шла "Война Алой и Белой розы", в которой в борьбе за власть между собой сражались две ветви королевской династии Плантагенетов - Ланкастеры и Йорки.

Дело в том, что Карл Смелый был союзником группировки йоркистов, сумевшей в 1461 году свергнуть с английского трона представителя Ланкастеров Генриха VI и посадить на его место герцога Йоркского Эдуарда IV. В 1470 году в стане йоркистов произошел разлад, в результате которого один из ближайших советников Эдуарда граф Уорик, сыгравший ключевую роль в приходе герцога Йоркского к власти в Англии, в пух и прах разругался с английским монархом, после чего бежал во Францию. Увидев в начавшейся смуте возможность изменить политическую ситуацию в Англии и в конечном итоге навредить англо-бургундскому союзу, Людовик предоставил Уорику убежище. В дальнейшем французский монарх сильно поспособствовал проведению переговоров опального графа с женой свергнутого английского короля Генриха VI Маргаритой Анжуйской, на которых вчерашние враги заключили между собой союз с целью свергнуть Эдуарда IV с престола Англии и вернуть на его место Генриха VI.

В середине сентября граф Уорик в сопровождении своих сторонников высадился на Туманном Альбионе и, заручившись поддержкой местных баронов, сочувствующих Ланкастерам, двинулся на Лондон. Узнав о приближении к столице крупной армии противника, лондонская знать немедленно переметнулась на сторону Уорика, оставив Эдуарда IV в полном одиночестве. Чтобы избежать плена, английский король сел на корабль и немедленно отплыл в Бургундию, где попросил убежища у своего давнего союзника Карла Смелого. Победившая же армия Уорика 6 октября ворвалась в Тауэр и освободила из заключения Генриха VI. Спустя неделю он прошел по Лондону с торжественной процессией, после чего на его голову водрузили корону.

Однако радость Ланкастеров, а вместе с ним и радость Людовика, уже грезившего о заключении англо-французского союза против Бургундии, длилась совсем недолго. Свергнутый Эдуард IV при помощи Карла Смелого набрал в бургундском герцогстве небольшое войско и вместе с ним в середине марта 1471 года вернулся в Англию отвоевывать корону. В конец уставшие от гражданской войны и бесконечных переворотов английские бароны решили не сопротивляться своему бывшему сюзерену и беспрепятственно пропустили его в Лондон. Генрих VI был вновь арестован и помещен в Тауэр, а граф Уорик с небольшой группой своих сторонников бежал в Ковентри.

14 апреля 1471 года в местечке Барнет, что в 16 километрах к северу от Лондона, солдаты Эдуарда IV сошлись в генеральном сражении с армией Уорика и нанесли ей разгромное поражения, убив среди прочих и самого мятежного графа. В течение следующего месяца Эдуард окончательно подавил последние очаги ланкастерского сопротивления в стране, после чего 21 мая 1471 года он победоносно въехал в Лондон. Вечером того же дня по чудесному стечению обстоятельств пришла новость о том, что Генрих VI скоропостижно скончался в Тауэре. Официальная версия гласила, что свергнутый король "умер от расстройства и уныния", однако по другой, более вероятной, бывшего короля забили до смерти по приказу Эдуарда. Как бы то ни было, смерть Генриха лишила группировку Ланкастеров последних надежд на престол и окончательно укрепила в Англии власть Эдуарда IV, позволив ему обратить свое внимание на внешние дела страны.

Спустя несколько лет после подавления мятежа английский король, отнюдь не забывший о той помощи, какую оказал Людовик XI его врагам, решил начать против французского государства военный поход, конечной целью которого было объединение Англии и Франции под властью английского монарха. В июле 1474 года Эдуард IV заключил с Карлом Смелым договор о наступательном союзе против Франции, согласно которому бургундский герцог обязался оказать военную помощь английскому королю в завоевании французской короны, в обмен на что в случае удачной кампании Бургундии должны были отойти области Гин, Пикардия, Турне, Шампань и Бар. В июне 1475 года Карла Смелый предоставил Эдуарду 500 плоскодонных барж, на которых английская армия численностью 20 тысяч человек за три недели переправилась в Кале, находившимся под контролем англичан с 1347 года.

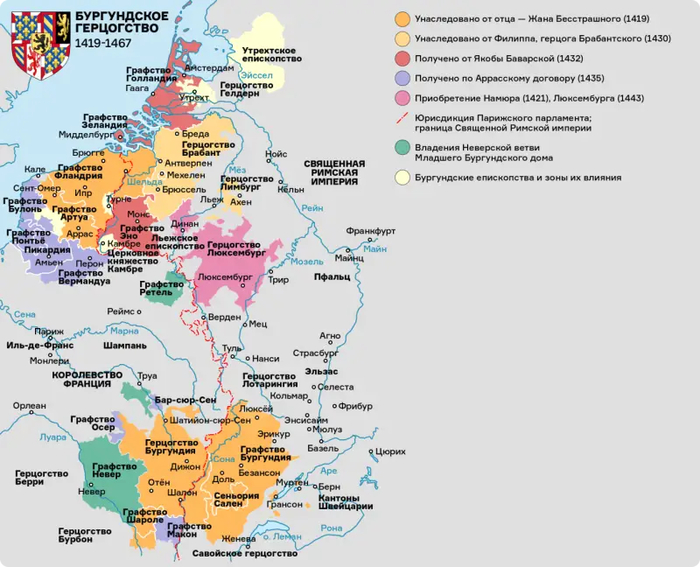

Также Эдуард сильно рассчитывал на подход в Кале крупной союзнической армии из Бургундии, однако Карл Смелый привел на помощь союзникам лишь небольшой отряд. Дело в том, что еще за год до высадки английского десанта во Франции бургундский герцог начал крупную военную кампанию против швейцарских кантонов и части германских земель, входивших в состав Священной Римской империи. Карл давно мечтал соединить свое географически разорванное герцогство и сделать из Бургундии настоящее королевство, для чего вознамерился присоединить к своему герцогству Эльзас, Лотарингию, Савойю, часть современной Швейцарии, а также епископства Утрехта, Льежа, Туля, Вердена и Кельна.

29 июля 1474 года Карл со своим с войском, насчитывавшим около 20 тысяч человек, осадил город Нойс, который был последним препятствием по дороге на Кельн. Это, в свою очередь, спровоцировало императора Священной Римской империи Фридриха III, к чьим владениям относилось Кёльнское архиепископство, на ответные действия. Собрав крупную армию и заручившись поддержкой Людовика XI, обещавшего прислать своих солдат на борьбу с ненавистным бургундским герцогом, император прибыл на место событий и встал лагерем недалеко от осаждённого Нойса. Казалось, что вот-вот должно произойти генеральное на сражение, однако, к удивлению бургундцев, Фридрих несколько месяцев ничего не предпринимал, ожидая прибытие обещанной французской помощи, которая, впрочем, так и не появилась. В конце концов, 24 мая 1475 года имперская армия все же сошлась в битве с бургундцами, однако потерпела в ней поражение, после чего Фридрих направил Карлу Смелому запрос о мире, который тот с радостью принял. 19 июня между противниками было подписано перемирие на девять месяцев, а вопрос принадлежности Кельна был передан на рассмотрение папе римскому. Город Нойс же был помещён под временное управление папского легата.

27 июня Карл Смелый распустил свою изможденную осадой армию, а сам с небольшим эскортом отправился в Кале на помощь англичанам. Прибытие столь незначительной подмоги сильно расстроило Эдуарда IV, но не вынудило его отказаться от планов по захвату французской короны. 17 июля английский король и бургундский герцог выступили в поход на Париж. Перед выходом из Кале Карл Смелый заверил Эдуарда, что ему удалось переманить на свою сторону коннетабля Франции Луи де Люксембурга, контролирующего ключевые крепости на Сомме. По словам бургундского герцога, коннетабль должен был беспрепятственно впустить англичан в город Сен-Кантен, однако когда их армия подошла к воротам, городской гарнизон неожиданно открыл по ним артиллерийский огонь. Судя по всему, Луи де Люксембург, в последний момент испугавшийся возмездия со стороны французского короля, решил дать отпор интервентам. Карл Смелый после этого конфуза, окончательно испортившего его отношения с английским королем, под предлогом военных действий в германских землях покинул английское войско и отправился восвояси.

Узнав от своих шпионов о фактическом дезертирстве бургундского герцога из стана врага, Людовик XI решил немедленно воспользоваться ситуацией. Он отправил к Эдуарду своего посла с предложением "установить между Англией и Францией тесную дружбу, чтобы два эти королевства могли жить в мире". Французский посланник сообщил английскому королю, что сезон для ведения войны подходит к концу и скоро наступит зима, и если Эдуард захочет заключить сделку, то "король Франции сделает так, что англичане останутся довольны". Эдуард, прекрасно понимавший, что без помощи бургундской армии завоевать корону Франции ему не удастся, согласился на ведение мирных переговоров с французами и объявил временное перемирие с противником.

Такие новости, в свою очередь, сильно разозлили Карла Смелого. 19 августа бургундский герцог в ярости вернулся в лагерь Эдуарда IV и вступил с ним в ожесточенный спор, доказывая ошибочность ведения переговоров с французами. Карл в язвительном тоне напомнил Эдуарду о великих победах, которые английские короли ранее одержали во Франции, и о том, каких усилий им это стоило. Он заявил, что "никогда не думал, что нынешнее английское вторжение может принести Бургундии какую-либо пользу, и, помогая в его организации, руководствовался только желанием увидеть, как англичане вновь овладеют тем, что им принадлежало по праву". В конце своей речи Карл заключил, что он очень огорчен малодушием английского короля, после чего покинул английский лагерь, оставив в сердце Эдуарда серьезную обиду.

29 августа Людовик XI и Эдуард IV подписали семилетнее перемирие, по условиям которого Франция обязалась выплатить англичанам единоразовую контрибуцию в размере 75 тысяч экю, а в дальнейшем в течение всего срока перемирия Людовик должен был выплачивать Англии ежегодную субсидию в размере 50 тысяч экю. Также, желая закрепить мирные отношения между двумя странами, короли объявили о помолвке французского принца Карла, которому тогда было пять лет, со старшей дочерью короля Эдуарда, 10-летней Елизаветой. В качестве приданого Людовик обещал выплачивать ежегодную сумму в 60 000 ливров до момента достижения супругов брачного возраста. Наконец, было достигнуто соглашение о том, что Маргарита Анжуйская, супруга свергнутого английского короля Генриха VI, находившаяся в плену у англичан после битвы при Тьюксбери, состоявшейся в мае 1471 года, была освобождена за выкуп в 50 000 экю. В секретной статье к договору оба государя обязались помогать друг другу, если кто-то из их вассалов восстанет против них.

Подписанное мирное соглашение вызвало серьезное недовольство среди французских рыцарей, считавших его условия унизительными для Франции. Людовик же на это иронично заявлял, что "он прогнал англичан с французской территории гораздо легче, чем это сделал его отец". И действительно, в отличие от Карла VII, сражавшегося с англичанами на протяжении больше 20 лет, Людовику удалось изгнать английскую армию из своей страны всего через полтора месяца после начала вторжения. И сделал он это, по его собственному меткому замечанию, не с помощью оружия, а "накормив своих врагов пирогами с дичью и напоив их добрым вином".

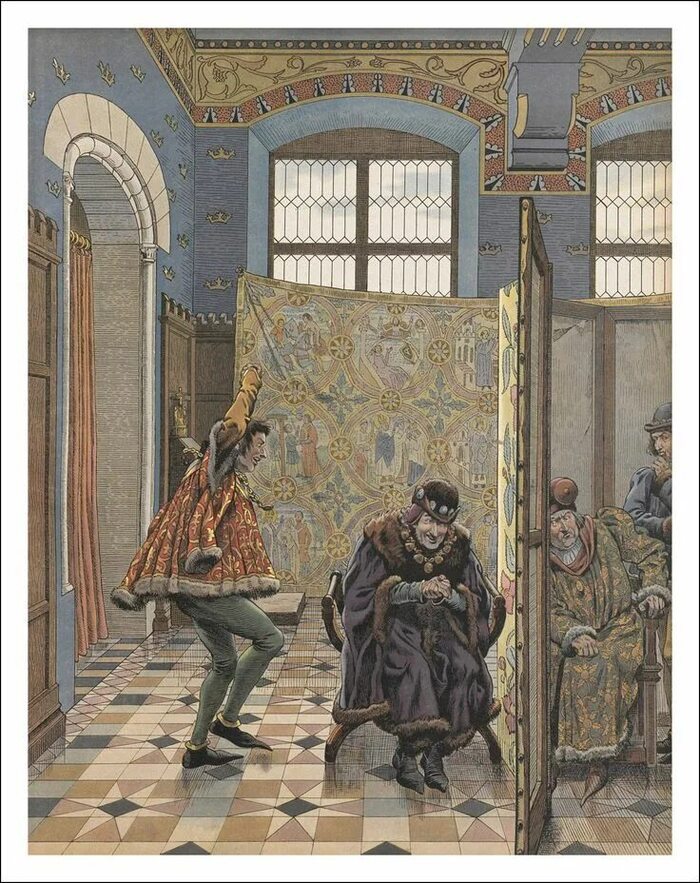

Людовик XI Французский и Эдуард IV Английский встречаются для подписания договора в Пикиньи по обе стороны деревянного барьера, 29 августа 1475 года.

После заключенного перемирия с англичанами Людовик направил своих послов и к Карлу Смелому с предложением заключить мир между Францией и Бургундией. Карл, лишившийся английского союзника и погрязший в войне со швейцарскими кантонами, с радостью принял данное предложение. Мирные переговоры должны были пройти 13 сентября 1475 года в люксембургском городе Солевр, в котором Карл разместил свой штаб. За несколько дней до их начала к Людовику XI явились два посланника французского коннетабля Луи де Люксембурга, который, как мы помним, обещал посильную помощь Карлу Смелому и Эдуарду IV в их войне с французским королем, однако в последний момент закрыл перед носом союзников ворота города Сен-Кантен.

Понимая, что ему не избежать кары монарха за интриги против своей персоны, коннетабль отправил к королю двух своих советников с целью убедить его в своей верности. В частности, послы должны были сообщить Людовику, что на самом деле коннетабль никогда не замышлял ничего дурного против него, а наоборот, хотел рассорить герцога Бургундского и Эдуарда IV. Однако Людовик, которому уже в конец надоели интриги Луи де Люксембурга, решил расправиться с предателем, и сделал он это весьма интересным способом.

Так, совпало, что в день приезда посланцев коннетабля у короля с визитом находился Гийом Ле Жон Де Конте, дворецкий Карла Смелого. Людовик, решивший разыграть комедию, пригласил де Конте в свою комнату и попросил его спрятаться за ширмой. Далее он приказал привести к себе посланников коннетабля, и как только они вошли, король попросил их рассказать об отношениях коннетабля с бургундским герцогом. Желая выгородить своего господина, послы объяснили монарху, что коннетабль всеми силами хотел разорвать союз Карла Смелого с англичанами. Затем, чтобы угодить королю, один из послов начал насмехаться над бургундским герцогом и пародировать его нрав - он топал ногой о пол, клялся святым Георгием и называл короля Англии незаконнорожденным сыном лучника. Восхищенный тем, что он добился того, чего хотел, Людовик попросил посла говорить громче, потому что он начинает немного глохнуть. Посланник коннетабля с радостью повторил всю свою речь ещё раз. Когда сцена была окончена и посланники удалились, сеньор де Конте вышел из-за ширмы в состоянии изумления и возмущения. С этого момента у него была только одна мысль: как можно скорее доложить Карлу о том, что он только что услышал. Через час он уже скакал галопом к штаб-квартире герцога Бургундского.

При подписании договора о перемирии между Францией и Бургундией Карл Смелый и Людовик включили в него секретный пункт, который предусматривал, что та из двух сторон, которая первой доберется до французского коннетабля, должна будет казнить его или передать другой стороне в течение восьми дней. В сентябре 1475 года коннетабль Луи де Люксембург был взят под стражу и препровождён в Бастилию. В декабре он был обезглавлен.

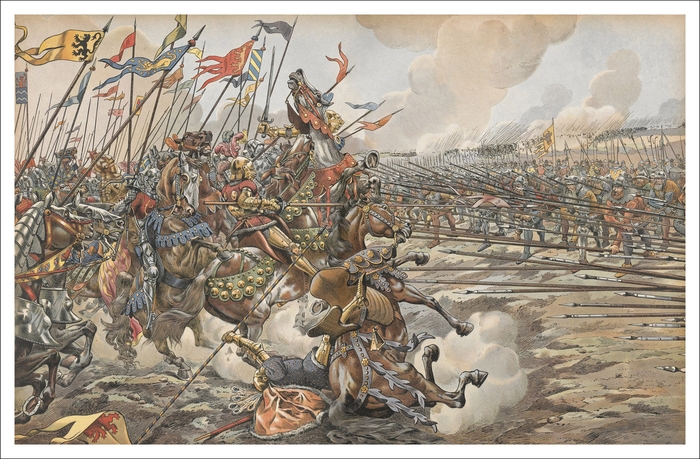

Карл Смелый же, заключив таки перемирие с Людовиком, бросил все свои главные силы на войну против швейцарцев. В феврале 1476 года бургундцы захватили город Грансон, однако уже 2 марта на его освобождение подошла основная швейцарская армия. В начавшемся сражении швейцарцы разгромили бургундское войско, умудрившись при этом захватить всю его артиллерию в количестве 400 орудий и вынудив Карла Смелого с остатками его армии экстренно бежать из Грансона. Спустя несколько месяцев бургундский герцог попытался взять реванш у противника, 9 июня осадив город Муртен, однако потерпел еще более катастрофическое поражение, чем при Грансоне. 22 июня прибывшая на деблокаду города швейцарская армия буквально уничтожила войско противника, убив в сражении около 8 тысяч бургундцев.

Два столь чувствительных поражения подряд, тем не менее, не охладили военный пыл Карла. На этот раз бургундский герцог, на время забывший про Швейцарию, обратил свой взор на Лотарингию, чьи территории он также мечтал включить в состав Бургундии. Собрав новое войско 22 октября, Карл осадил город Нанси, однако, как и в случае со швейцарскими городами, наткнулся на ожесточенное сопротивление местного гарнизона. Пока бургундцы пытались захватить осажденный город, лотарингцы, заручившись поддержкой своих союзников (австрийцев, эльзасцев, французов и все тех же швейцарцев), собрали войско численностью около 20 тысяч человек и двинулись на освобождение Нанси.

5 января 1477 года на обледеневших полях близ Нанси войско Карла потерпело страшное поражение - почти все его солдаты были перебиты или пленены, а сам бургундский герцог был убит. Его обмороженное, голое и изуродованное тело обнаружили несколько дней спустя в соседней реке. Голова Карла была расколота алебардой, на животе и пояснице были следы от многочисленных ударов копий, а лицо было настолько обезображено дикими животными, что лишь личный врач герцога смог опознать его по боевым шрамам.

После смерти Карла Смелого герцогство Бургундское унаследовала его дочь Мария. Увидев благоприятную возможность наконец, присоединить столь желанную Бургундию к французским территориям, Людовик XI немедленно собрал армию и с ее помощью аннексировал большую часть территорию герцогства. Вслед за этим он предложил двадцатилетней Марии стать супругой его семилетнего сына дофина Карла, чтобы официально закрепить бургундские земли за французской короной, однако это предложение не встретило энтузиазма среди бургундской знати, боявшейся потерять свою независимость. В результате долгих размышлений было решено выдать Марию замуж за сына императора Священной Римской империи Фридриха III Максимилианна Габсбурга, что в конечном итоге привело к новой войне, на этот раз между Францией и домом Габсбургов.

Спустя 4 года ожесточенных сражений, 23 декабря 1482 года между противниками был заключён мирный договор, по которому Бургундское государство было разделено - Франция присоединила к себе непосредственно Бургундию, а также области Пикардия, Франш-Конте, Шароле и Артуа, а Габсбурги получили себе во владение Бургундские Нидерланды, включавшие в себя Фландрию, Брабант, Голландию, Люксембург и прочие земли. Таким образом, к концу своего правления Людовик XI сумел объединить под своей властью всю территорию Франции, за исключением части земель, находившихся под контролем королевства Наварра, а также Бретонского герцогства, которое под власть французской короны привел уже сын Людовика, Карл VIII.

За двадцать лет нахождения на престоле Людовик создал для себя во Франции такую власть, какой не знал до этого ни один из его предшественников, ведь отныне все сословия королевства (буржуазия, духовенство и дворянство) были полностью подчинены короне. Для контроля над всем, что происходит в европейском регионе, Людовик создал крупную разведывательную службу, в которую входили дипломаты, частные сыщики, секретные агенты, а также иностранные чиновники, находившиеся на его содержании. Французский король не жалел денег и на то, чтобы покупать благосклонность своих врагов, считая, что расходы на их подкуп составят гораздо меньшую сумму, чем та, которую придется потратить в случае вражеского вторжения или феодального мятежа. За постоянны интриги, подкупы и попытки перессорить своих врагов между собой Людовик XI получил среди своих современников прозвище "Всемирный паук".

В конце жизни рассудок Людовика помутился. Чувствуя, что его тело начинает слабеть, французский король убедил себя в том, что против него готовится очередной заговор. Для того чтобы удержать власть и обезопасить себя от мятежа, он переехал уединённой замок Плесси-ле-Тур, в котором, не доверяя французским солдатам, окружил себя шотландской гвардией под начальством лорда Крауфорда. Король превратил Плесси в крепость, куда допускались лишь избранные. Окрестные дороги были усеяны ловушками, в которые попадали лошади любого, кто пытался приблизиться к замку окольными путями. Замок был окружен рвом и стеной с острыми шипами, вделанными в кладку. Ворота закрывались железной решеткой. Само двухэтажное жилище короля находилось внутри крепостного двора. По четырем его углам находились передвижные железные сторожевые башни, на которых постоянно находились лучники, получившие приказ стрелять во все, что движется, как только ворота будут закрыты, а разводной мост поднят.

Заметив, что его кожа воспалилась, Людовик убедил себя в том, что он заболел проказой, и стал отчаянно искать лекарство от нее. В надежде продлить свою жизнь, он поручил одному из своих лучших морских капитанов, Георгию Палеологу, проследовать на трех кораблях вдоль западного побережья Африки до островов Зеленого Мыса (Кабо-Верде), "чтобы найти некоторые вещи, имеющие большое значение для его здоровья". Этими "вещами" были большие морские черепахи, ведь врачи того времени считали, что нет лучшего средства от проказы, чем купание в крови этих животных.

Обращался Людовик и ко всяким колдунам, однако никто из них так и не смог спасти медленно умирающего короля. 30 августа 1483 года после нескольких кровоизлияний в мозг Людовик XI скончался, а на французский престол взошел его сын Карл VIII, которому было уготовано судьбой бросить Францию в пучину Итальянских войн.

120-е н.э.: Адриан строит стену, китайцы чинят свою, а в России – тишина. Или нет? Разбираем, что творилось на планете

Здорово, пикабу! Сегодня мы на нашей машине времени (воображаемой, конечно) отмотаем ровно 1900 лет назад и посмотрим, чем жила планета в 120-х годах нашей эры (121-130 гг.).

Спойлер: главный ньюсмейкер — Рим. Император Адриан косплеит трэвел-блогера, строит стены и грустит по бойфренду. В Китае — разборки с кочевниками. А на месте твоей хрущевки, скорее всего, бродят лоси и суровые бородатые мужики в шкурах.

Погнали разбираться!

Главная туса: Европа и Средиземноморье

Здесь безраздельно правит Римская империя. Это ее «золотой век», пик могущества, тот самый Pax Romana (Римский мир). Денег — куры не клюют, легионы — непобедимы (ну, почти), акведуки несут водичку, а граждане ходят в термы (бани) и на гладиаторские бои.

Главный герой: Император Адриан (правил 117-138 гг.)

Этот чувак был полной противоположностью своего предшественника Траяна. Траян был воякой, завоевывал новые земли (Дакию, Месопотамию). Адриан же сказал: «Хватит! Завоевали — надо удерживать».

Трэвел-блогер №1: Адриан почти не сидел в Риме. Он провел большую часть 120-х, мотаясь по гигантской империи. 121-125 гг. — он в Галлии (Франция), Германии, потом в Британии, потом в Испании, потом в Африке. Он лично проверял, как несут службу легионы, как работают чиновники, и вообще, «как вам тут живется?».

«ПОСТРОЙТЕ СТЕНУ!» (122 год): Главный мем этого десятилетия — Вал Адриана. Приехав в Британию, Адриан увидел, что с севера (из Шотландии) постоянно набегают дикие племена пиктов. Он приказал построить 117-километровую стену от моря до моря. Не для красоты, а как пограничный контроль: с таможней, фортами и гарнизонами.

Великая стройка в Риме (ок. 126 г.): Адриан достраивает Пантеон — тот самый храм «всех богов» с гигантским куполом и дыркой в потолке (окулусом). Это чудо инженерной мысли стоит до сих пор.

Грекофил: Адриан обожал Грецию. В 128-129 годах он тусил в Афинах, достраивал там Храм Зевса Олимпийского и вообще вел себя как главный фанат эллинской культуры.

Личная драма (130 год): Под конец десятилетия случилась трагедия. Во время поездки по Египту в Ниле утонул любимчик и (по слухам) любовник Адриана — юноша Антиной. Адриан так убивался, что основал в честь него город Антинополь и объявил парня богом. Культ Антиноя стал дико популярен по всей империи.

Что в остальной Европе? За Рейном и Дунаем, на «варварских» землях, живут германские племена (готы, вандалы, франки и т.д.). Пока они относительно притихли. Римская дипломатия работала по принципу «разделяй, властвуй и плати золотом, чтобы не рыпались». Адриан предпочитал откупаться от вождей, а не воевать с ними.

Азия: Второй центр мира

В Азии два главных игрока: Китай на востоке и Парфия (с Кушанами) на западе и в центре.

Китай: Династия Хань в напряге

В Китае правит Восточная Хань (император Ань-ди). Вроде бы тоже империя, но дела у нее идут не так гладко, как у Рима.

Коррупция: Власть во дворце делят евнухи и клан вдовствующей императрицы. Чиновники на местах воруют.

Восстания на Западе: Главная головная боль 120-х — это восстание народа Цян (тибетские племена). Они жгут, грабят и угоняют. Империя тратит безумные деньги на карательные экспедиции, казна пустеет.

Северная граница: На севере все еще беспокоят кочевники Сюнну (родственники тех, кого мы потом узнаем как гуннов). Великая Китайская стена требует постоянного ремонта и огромных гарнизонов.

Наука: Зато именно в это время (132 год, но работал он над этим в 120-е) гениальный ученый Чжан Хэн изобретает первый в мире сейсмограф — прибор, который мог определить, что где-то произошло землетрясение.

Индия и Центральная Азия: Перекресток цивилизаций

Кушанская империя: Эти ребята контролируют Афганистан, Пакистан и север Индии. Это центр Шелкового пути. Именно через них римские товары (стекло, вино) идут в Китай, а китайский шелк — в Рим. В Кушанской империи процветает буддизм, строятся гигантские статуи Будды.

Индия (юг): Здесь рулит Империя Сатавахана. Они активно торгуют с Римом по морю (специи, ткани, драгоценные камни).

Парфия (Иран/Ирак): Главный соперник Рима на Востоке. Буквально 10 лет назад Траян почти завоевал их, но Адриан, придя к власти, вывел войска. В 120-е у Парфии с Римом «холодный мир». Они копят силы и ненавидят друг друга.

Что на других континентах? (Спойлер: без индейцев и кенгуру не обошлось)

Мир 120-х — это не только Рим и Китай.

Америка

Северная Америка: Никаких государств. В Огайо процветает культура Хоупвелл — индейцы строят огромные фигурные насыпи (курганы) для погребений и ритуалов. У них есть торговая сеть, которая тянется от Скалистых гор до Атлантики. На юго-западе (Аризона/Нью-Мексико) предки пуэбло (Анасази) живут в землянках и учатся выращивать кукурузу.

Южная Америка (Перу): Начинает зарождаться культура Моче. Эти ребята скоро начнут строить гигантские пирамиды из глины (Уака-дель-Соль) и делать крутую керамику. Чуть южнее культура Наска уже вовсю рисует свои знаменитые гигантские геоглифы в пустыне.

Африка (южнее Сахары)

Аксумское царство (Эфиопия): Набирает силу. Это важное звено в морской торговле между Римом и Индией через Красное море.

Экспансия Банту: По всей центральной и южной Африке идет великое расселение народов Банту. Они несут с собой земледелие и технологию обработки железа, вытесняя коренных охотников-собирателей (предков пигмеев и бушменов).

Австралия

Здесь все стабильно. Десятки тысяч лет аборигены живут охотой и собирательством, соблюдая традиции «Времени сновидений». До прихода европейцев еще полторы тысячи лет.

А ЧТО У НАС? (Территория современной России)

Так, а что же творилось на наших землях в 120-е годы?

Сразу скажем: никакой «России» еще нет. До Рюрика — 700 лет. До крещения Руси — 800. Наша территория — это дикая смесь племен, степей и непроходимых лесов.

Но жизнь тут кипела!

1. Юг (Крым, Кубань, Причерноморье)

Это самая «цивилизованная» часть. Здесь всё — в сфере влияния Рима.

Боспорское царство: Со столицей в Пантикапее (современная Керчь) и городами вроде Фанагории (на Тамани). Это царство — клиент Рима. То есть, они как бы независимые, но полностью подчиняются императору. Адриан, кстати, пристально следил за Боспором, утверждал царей (в это время правил Савромат I). Боспорцы поставляли Риму зерно, рыбу и рабов.

Греческие города: Херсонес (под Севастополем) и Ольвия (под Николаевом) — это тоже форпосты римского мира. В Херсонесе стоит римский гарнизон.

Сарматы и Аланы: Вот это главная «головная боль» региона. В степях от Дуная до Кавказа кочуют сарматы (в частности, племена аланов и роксоланов). Это лихие конные воины, предки современных осетин. Они то нанимаются к римлянам, то грабят Боспорское царство, то совершают набеги на римские провинции на Дунае. В 120-е Рим платит им огромные деньги (субсидии), чтобы они сидели смирно.

2. Лесная зона (Центральная Россия, Поволжье)

Здесь начинается самое интересное и самое туманное.

Где славяне? Археологи говорят, что в районе Днепра (Украина/Беларусь/Запад РФ) в это время существует Киевская археологическая культура. Некоторые считают ее раннеславянской или балто-славянской. Это наши о-о-очень далекие предки. Они живут в маленьких деревнях-землянках, рубят лес, пашут землю, лепят горшки. Никаких городов, никакой письменности.

Балты: Северо-запад (Прибалтика, Беларусь) населяют балтские племена. Римляне знают их смутно как «эстиев» — поставщиков янтаря. Янтарный путь идет от Балтики до Рима, и это супер-ценный товар.

Финно-угры: Весь север и центр (от Москвы и до Урала) — это земли финно-угорских племен. Вокруг Москвы — это Дьяковская культура. Живут в укрепленных городищах на берегах рек. Охота (пушнина!), рыболовство, примитивное земледелие и скотоводство. Они уже умеют плавить железо (болотную руду).

3. Сибирь и Дальний Восток

Тайга и тундра. Здесь живут предки ненцев, хантов, манси, эвенков. Охотники на оленей, рыболовы. Они понятия не имеют ни о Риме, ни о Китае, и те, в свою очередь, не знают о них.

Итог десятилетия:

120-е годы — это эпоха стабильности. Адриан «цементирует» границы Римской империи стеной. Китай из последних сил держит свои границы. Мир связан Шелковым путем и морскими маршрутами. А на территории будущей России сарматы гоняют по степи, а в лесах наши пра-пра-(еще 100 раз пра)-деды варят кашу в глиняных горшках.

Маньяк, скормивший 20 женщин ручным аллигаторам

Сегодня я расскажу Вам историю, которую коренные Техасцы передают из уст в уста вот уже 90 лет. Многие считают её сказкой для детей, которую родители рассказывают своим чадам вечером у костра, чтобы напугать. Но лишь немногие знают, что эта «страшилка» более, чем реальна. Давай же погрузимся в захватывающую и запутанную историю Джо Болла – «Человека-аллигатора».

Будущий психопат появился на свет в семье крупного предпринимателя по имени Фрэнк Болл. Примерно в 1885 году мужчина взял ссуду в банке, переехал в городок Элемендорф, что в Техасе, и открыл там небольшую фабрику по переработке хлопка. Вскоре после этого через город прошла железная дорога, а потому бизнес Фрэнка начал процветать, сделав его очень богатым человеком. Вскоре Боллы купили ещё несколько участков земли, открыли собственный универмаг и даже построили один из первых каменных домов в городе.

Да, как не странно, но в богатых семьях тоже рождаются маньяки. Джозеф Болл, ставший вторым из восьми детей большого семейства, с раннего детства не был похож на своих братьев и сестёр – он всегда оставался в стороне от совместных активностей, предпочитая общению со сверстниками рыбную ловлю. Второй страстью парнишки можно считать оружие – Джо мог часами упражняться в меткости, стреляя по птицам и прочим животным, пробегавшим мимо их ранчо. И вскоре ему это очень пригодилось.

6 апреля 1917 года Соединенные Штаты официально объявили войну Германии. Вскоре после начала войны Джо, родившийся в январе 1896, добровольно пришёл на призывной пункт и был отправлен на передовую в Европу. Хотя не сохранилось никаких свидетельств о его деяниях во время войны, доподлинно известно, что в 1919 году Болл был с почетом уволен из армии и вернулся в свой родной город Элемендорф.

После пары лет, проведенных в окопах, Джо потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к гражданской жизни и справиться с последствиями ПТСР (спойлер – не вышло). Парень немного погорбатился на своего отца, а затем уволился, решив начать работать на себя. И так уж совпало, что как нельзя кстати в США вводят сухой закон. Смекнув что к чему, Джо начал карьеру бутлегера.

Работа была рискованной и довольно опасной, но Боллу она нравилась. Джо был очень хорошо известен в городе, как отморозок со стволом за поясом, разъезжающий повсюду на своем «Форде», и продающий людям виски из бочки объёмом в 200 литров. Чтобы не быть голословным упомяну одну любопытную ситуацию.

В середине двадцатых годов Джо нанял молодого афроамериканца по имени Клифтон Уилер (запомните это имя), чтобы тот помог ему с бизнесом. Парень быстро смекнул, что выполняет большую часть тяжелой и грязной работы, пока его «работодатель» просто считает деньги. На его беду, он решил прийти к Боллу и сказать ему всё, что он об этом думает. Пьяный в стельку, бутлегер достал пистолет и начал стрелять Уилеру под ноги, продолжая до тех пор, пока нерадивый сотрудник не осознал, что был неправ.

Когда закончился Сухой закон, в карьере Джо произошел временный спад. Но поскольку он уже немного разбирался в алкогольном бизнесе, Болл решил продолжать заниматься любимым делом и открыл салун, который назвал «Sociable Inn», назначив Уилера администратором. И буквально спустя пару месяцев в заведении уже было не протолкнуться. Но как же так, ведь у владельца была не самая хорошая репутация? Ответ прост – аллигаторы!

Джо смекнул, что ему нужен какой-то трюк, чтобы завлечь клиентов. Он вырыл яму за баром, зацементировал её, заполнил водой, возвел забор высотой в 3 метра, и поместил в получившееся пространство 5 зеленокожих зверушек. Но как будто этого было мало, каждую субботу Болл устраивал особые мероприятия. Салун забивался до отказа, все хорошенько нажирались, а после этого хозяин брал живую кошку или собаку и просто бросал в яму к аллигаторам под рёв толпы.

В архивах публичной библиотеки Сан-Антонио даже сохранились свидетельства очевидцев сего действа:

«Котенок с визгом плюхнулся в бассейн. Огромный аллигатор открыл челюсти, сомкнул их, как тиски, и вопящий кот был перекушен пополам. - Это еще не всё, мои питомцы! - крикнул Большой Джо Болл, а обезумевшая от выпивки толпа одобрительно взревела. А потом он бросил щенка в кровавую лужу!»

Казалось бы – кто может клюнуть на этого больного психопата? Конечно такая же неприятная особа! В 1934 году Джо познакомился с женщиной по имени Минни Готтардт, или «Большая Минни», как ее величали в народе. Вся округа знала женщину, как сварливую и крайне неприятную особу, но Болла, похоже, всё вполне устраивало. Следующие три года парочка жила душа в душу, спокойно управляя салуном, но в 1937 идиллии пришёл конец.

Так получилось, что вторым конкурентным преимуществом заведения Болла, помимо хозяина психопата, было то, что в нём работали самые симпатичные официантки в городе. Многие мужчины приходили в салун не только выпить, но и поглазеть на молодых задорных девчонок. Да и наш сегодняшний маньяк не отличался моногамией, а потому умудрился закрутить роман сразу с двумя из своих подчинённых - Долорес «Бадди» Гудвин и Хейзел «Шатци» Браун.

Но как же быть? Что делать, если у тебя большое сердце, в котором хватает места всем, а общественные нормы диктуют совершенно другие реалии? Как же решилась проблема этого любовного квадрата? Вы знаете, сама собой, потому что однажды «Большая Минни» просто взяла и пропала. На расспросы друзей и родственников, куда же делась его пассия, Болл поведал, что она уехала из города после того, как родила чернокожего ребенка. В Техасе 30-х годов прошлого столетия это было достаточно веской причиной, чтобы пропасть навсегда.

Несколько месяцев спустя Джо женился на Долорес и признался ей, что Минни не убегала. Якобы, это он отвез её на местный пляж, выстрелил ей в голову и закопал в песке, потому что женщина была беременна, а Болл не был готов нести на своих плечах такое тяжкое бремя. Долорес, похоже, не поверила рассказу Джо, и больше эта тема никогда не поднималась. Тем более вскоре её уже было не с кем поднимать, потому что в 1938 году так же внезапно пропадает и сама Долорес. А пару месяцев спустя и Хейзел.

Сосед Болла, желающий разобраться со случившимся, вскоре наведался в гости к Джо, заодно решив обсудить проблему с ужасающим запахом гнилой плоти, постоянно исходящим от ямы с его питомцами. Но стоило мужчине заикнуться про аллигаторов, как Джо вытащил пистолет и в не слишком вежливой манере объяснил, что любопытному соседу лучше не совать нос в чужие дела. Если только сам не хочет стать тем, что так пахнет в клетке у его любимцев.

Казалось, все шло гладко, да и о пропажах женщин все стали забывать. Но в середине 1938 семья «Большой Минни» снова начала задавать вопросы. Они не смогли найти ее и обратились за помощью в офис шерифа округа Бексар. Поскольку Джо был последним известным любовником и работодателем женщины, его несколько раз допрашивали. Тем не менее, в отсутствие каких-либо доказательств совершения преступления, с него в конечном итоге сняли все подозрения.

Несколько месяцев спустя уже другая семья обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей дочери, 23-летней Джулии Тернер. Пропавшая девушка также работала у Джо. Помощники шерифа снова посетили салун, но владелец утверждал, что девушка сказала ему, что у нее возникли какие-то личные проблемы, и ей срочно надо уехать из города. Не имея больше ничего, что могло бы помочь, следователи снова ушли с пустыми руками. Даже несмотря на то, что помимо любовниц Болла, это была уже третья кряду пропажа его официанток за период в 2 месяца.

23 сентября 1938 года удача начала покидать Джо. Его старый сосед пришёл в полицию и рассказал, что был свидетелем того, как Джо отрезал мясо от человеческого тела и скармливал куски аллигаторам. И пока следователи решали, что делать дальше, к заместителю шерифа округа Бексар Джону Грею пришёл другой мужчина и поведал, что от знаменитого загона с аллигаторами в последнее время доносится жуткая вонь. По его словам, пахло так, «как будто внутри было что-то мертвое».

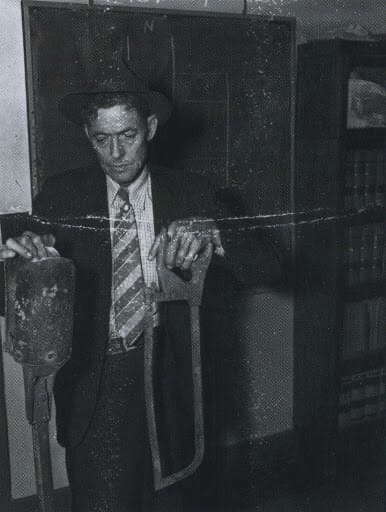

Заместитель шерифа со своим помощником по фамилии Клевенхаген в очередной раз прибыли в бар, где сообщили Джо, что на этот раз забирают его в Сан-Антонио для допроса. Болл сразу понял, что пока его не будет на месте, салун обыщут. Конечно, психопат осознавал, чем это грозит, тем более в его родном Техасе, а потому он сделал вид, что хочет подготовить салун к закрытию, подошел к кассе и нажал кнопку «NO SALE». Когда выдвижной ящик открылся, он сунул руку внутрь, достал револьвер 45-го калибра и, воспользовавшись заминкой копов, вышиб себе мозги.

Первое время полицейские не могли понять причину произошедшего. Ровно до тех пор, пока не решили провести обыск вольера с аллигаторами. По всему пруду были хаотично разбросаны фрагменты гниющего мяса. Там же был обнаружен окровавленный топор, на кромке которого присутствовали волосы. Предположительно, человеческие.

Следователи знали, что Клифтон Уилер, тот самый давний помощник Джо, был единственным живым человеком, который мог им помочь. После осмотра места происшествия в салуне, Грей и Клевенхаген нашли мужчину и доставили его в Сан-Антонио для допроса. Клифтон сначала отрицал, что ему что-либо известно о том, что случилось с пропавшими женщинами, но по прошествии дня он наконец признался, что не был до конца честен с ними. Он рассказал полицейским, что именно Болл причастен к череде странных исчезновений людей.

Уилер божился, что не имел никакого отношения к убийствам девушек – он лишь помогал прятать тела, а потому даже согласился показать место, где было спрятано тело Хейзел – бывшей жены Джо. На следующий день Уилер отвез следователей в уединенное место, примерно в 5 км от города, недалеко от реки Сан-Антонио. Он быстро осмотрел местность, а затем начал копать рыхлую почву. В конце концов он вытащил из земли две руки, две ноги и, наконец, туловище. Когда его спросили, где голова, мужчина сказал, что Джо приказал сжечь её в разведённом неподалёку костре.

Следующей остановкой был пляж, на котором Клифтон по аналогичной схеме помогал Боллу прятать останки его первой возлюбленной – «Большой Минни». Вероятнее всего, спустя некоторое время маньяк понял, что тела могут быть обнаружены, а на его заднем дворе расположена мини фабрика по утилизации улик с пятью трудолюбивыми сотрудниками зелёного цвета. Поэтому, так сказать, решил совместить приятное с полезным. Улик нет, да и питомцы сыты.

В 1939 году Клифтон Уилер признал себя виновным в утилизации тел и был приговорен к двум годам тюремного заключения. После освобождения он открыл свой собственный бар. Однако дурная слава опередила его, и он не мог показаться на публике, не подвергаясь травле со стороны прессы или местных жителей. В конце концов Уилер покинул Элемендорф и о нем больше ничего не было слышно. Аллигаторы Джо в конце концов были изъяты властями штата Техас и переданы в дар зоопарку Сан-Антонио, где благополучно дожили свой век.

К сожалению, анализ ДНК в те годы ещё не проводили, а потому установить точное число жертв Болла не представилось возможным. По разным подсчётам, опираясь на статистику пропаж людей, Джо может быть причастен к убийству по меньшей мере 20 молодых девушек. В ходе обысков в его доме были найдены различные личные вещи, принадлежавшие пропавшим, а также пила, которую маньяк использовал для расчленения своей жены.

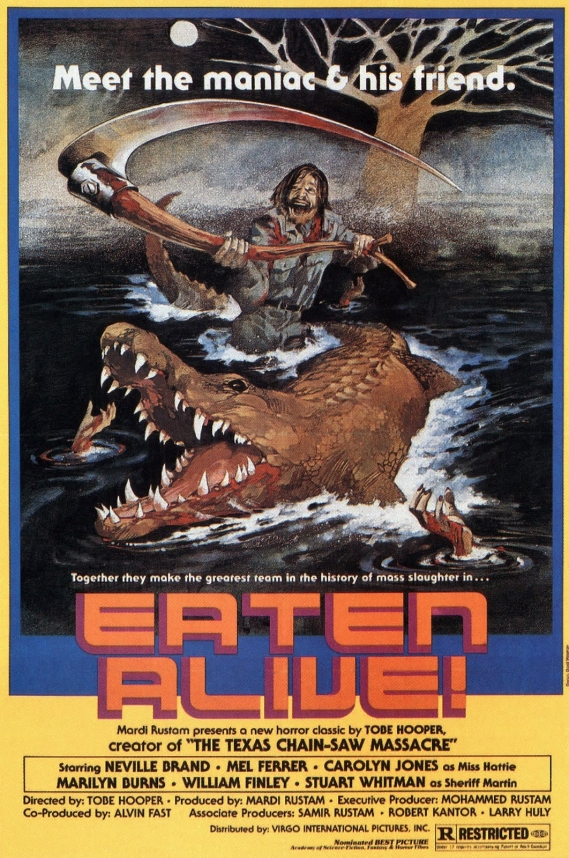

Что же касается культурного влияния, то история «Эльмендорфского мясника» вдохновила Тоуба Хупера – отца культовой «Техасской резни бензопилой», снять фильм под названием «Съеденные заживо», где главный злодей является владельцем отеля, скармливающим своих постояльцев любимому аллигатору. Насколько этот фильм хорош решать не мне, но следует отметить, что в 80-е годы он даже был запрещён для демонстрации на территории Великобритании за свою «непристойность».

Ну и из моего любимого – музыкальная группа MACABRE записала песню «Joe Ball Was His Name». Если немного покопаться в интернете, можно найти официальное анимированное видео в виде небольшого покадрового мультика, где история Джо раскрывается очень живо и красочно. Да и вообще, много ли мультипликационных видео про маньяков вы знаете?

Ещё больше контента о маньяках вы сможете найти в моём ТГ канале. Интересные факты, обсуждения, заметки по криминалистике и просто всяческий "неформат" буду публиковать там. Например, эта статья вышла в первую очередь благодаря обратной связи от подписчиков канала. Буду рад всем, кто поддержит моё начинание и поможет дойти до новой цели в первую тысячу подписчиков:)

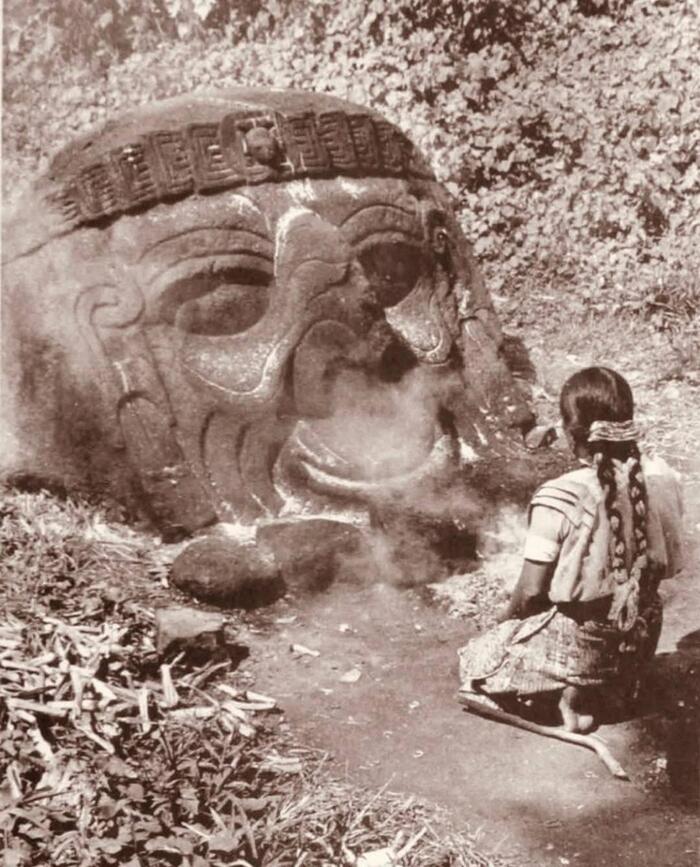

Бог Мира из Котцумальуапы

Опровержение!

В посте про рекламу виски Canadian Club я написал, что огромная голова на картинке — выдумка маркетологов.

Но она существует!

Не только ольмеки любили ваять огромные головы.

На побережье Гватемалы в районе Санта-Лючия-Котцумальгуапа сохранились остатки доиспанского городского поселения площадью около 10 км² и около 200 монументальных скульптур. Культура Котцумальуапа (Cotzumalhuapa) достигла пика развития в районе 600-1000 гг. н.э. Современное название происходит из науатля, от слова cozatli, «ласка». Жители Котцумальуапы жили среди вулканов, поэтому в изобилии имели обсидиан и базальт, из которого и сделали кучу монументов. По мере роста Котцумальуапы жители начали взаимодействовать с более отдаленными городами. Найденная здесь керамика подтверждает наличие отношений с майя на востоке Гватемалы и даже с Теотиуаканом.

Среди самых впечатляющих произведений культуры — как раз колоссальные головы. Одна из них находится в акрополе Эль-Бауль, который сегодня выглядит как холм, окружённый тростниковыми зарослями.

Монумент 3 высотой 1,6 м. известен также как «Бог Мира» (El Dios Mundo), и это самая большая из голов Котцумальуапы. Монумент изображает голову улыбающегося бородатого старика с ушными украшениями и диадемой. И сегодня он используется в ритуалах современных майя: согласно антропологическому исследованию 1990 года, «жители региона считают, что это голова похороненного гиганта; его тело — это холм акрополя Эль-Бауль, из которого торчит только голова».

К сожалению, «Бог Мира» стал жертвой вандализма. В 2020 году мародёры раскопали землю перед ним в поисках каких-то несметных сокровищ... Наверное, искали свои несуществующие мозги или совесть.

"Катюша" против "Nebelwerfer": кто был эффективнее на поле боя?

Во Второй мировой войне реактивные системы залпового огня изменили облик сражений. "Катюша" Красной Армии и "Nebelwerfer" Вермахта были первыми массовыми РСЗО на полях сражений в истории. Как Красная Армия и Вермахт создавали свои РСЗО? Кто был эффективнее на поле боя? Почему советские залпы стали легендой, а немецкие нет? Именно об этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео.

Всем известная "Катюша" появилась не сразу. Созданию РСЗО БМ-13 предшествовало создание в 1930-х годах в СССР реактивных снарядов для авиации РС-132 класса «воздух-земля» и РС-82 класса «воздух-воздух». В 1939 году были разработаны 132-мм реактивные осколочно-фугасные снаряды М-13 и наземная пусковая установка MУ-1 («механизированная установка») на базе ЗИС-5 с 24 направляющими. В этом же году было проведено усовершенствование и создана установка МУ-2 с 16 направляющими, которая после успешных испытаний и была принята на вооружение под названием БМ-13 - «боевая машина, калибра снаряда 13 см». Установка производилась небольшими партиями на нескольких заводах, как и реактивные снаряды к ней. В качестве шасси использовались ЗИС-5 и ЗИС-6. В связи с недостатком автомобильных шасси, а также низкой их проходимости, в октябре 1941 принимается на вооружение вариант с гусеничным шасси СТЗ-5. Также монтируются установки и на ленд-лизовские автомобили (Форд, Интернэшнл, Джи-эм-си, Остин, Студебеккер и т.д.).

Для наводки были предусмотрены поворотный и подъёмный механизмы и артиллерийский прицел. На одной машине могло размещаться от 14 до 48 направляющих. Реактивный снаряд М-13 для наземной установки БМ-13 имел длину 1,41 метра, диаметр 132 миллиметра и массу 42,3 кг. Внутри цилиндра с оперением находилась твёрдая нитроцеллюлоза. Масса боевой части снаряда М-13 22 кг. Масса взрывчатого вещества 4,9 кг — «как шесть противотанковых гранат». Дальность стрельбы — до 8400 м. Продолжительность залпа у БМ-13 (16 снарядов) — 7—10 секунд, у БМ-8 (24—48 снарядов) — 8—10 секунд. Время заряжания — 5—10 минут. Запуск производился рукояточной электрокатушкой, соединённой с аккумуляторной батарей и контактами на направляющих.

Первым РСЗО, поставленным немецким войскам, стала "15-см Nebelwerfer 41" в 1940 году, после битвы за Францию, специально разработанная ракета с газовыми, дымовыми и осколочно-фугасными боеголовками. Она была создана на основе своих предшественников - тяжёлых миномётов 10 см Небельверфер 35 и 40, которые в свою очередь, разрабатывались для стрельбы химическими боеприпасами и могли нести больше взрывчатого вещества по сравнению с обычной артиллерией. А ракеты начали разрабатывать еще в в 1920-х годах.

Огонь вёлся из шеститрубной пусковой установки, смонтированной на буксируемом лафете от 3,7-см PaK 36, на дальность до 6900 метров. Позже установку монтировали на полугусеничном транспортере под названием Panzerwerfer 42. Как и практически все немецкие ракетные конструкции, снаряды 15 cm Wurfgranate 41 были стабилизированы вращением для повышения точности.

Одной из очень необычных особенностей было то, что ракетный двигатель находился спереди, выхлопная трубка Вентури находилась примерно на две трети ниже корпуса от носа, с намерением оптимизировать взрывной эффект ракеты, поскольку боеголовка все еще находилась бы над землей, когда она детонировала. Это оказалось значительно усложняющим производство при небольшом дополнительном эффекте. За время войны было произведено почти пять с половиной миллионов 15-см ракет и шесть тысяч пусковых установок. Стоимость одной установки составляла около 3000 рейхсмарок.

Установки 28/32 см Nebelwerfer 41 были приняты на вооружение в 1941 году, перед операцией «Барбаросса». Они использовали один и тот же двигатель, но несли разные боеголовки. 28-сантиметровая ракета имела фугасную боеголовку , в то время как 32-сантиметровые ракеты были зажигательными. Максимальная дальность полета каждой из ракет составляла всего 2200 метров. Обе ракеты можно было запускать из деревянных упаковок или специальной деревянной или трубчатой металлической рамы. Для повышения мобильности тяжёлых ракет была также разработана передвижная пусковая установка schwere Wurfrahmen 40 (sWu.R. 40). Обычно её устанавливали на борта полугусеничных тягачей Sd.Kfz. 251, но также адаптировали для нескольких различных трофейных французских гусеничных машин. Зажигательная ракета обычно заряжалась 50 литрами зажигательного масла, но могла нести отравляющие газы или дезактивирующие жидкости. Масло могло покрыть 200 квадратных метров. Ракета 28 cm весила 82 килограмма и имела 50-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть. У них был заметный выхлопной след, который поднимал много обломков, поэтому экипажу приходилось искать укрытие перед стрельбой. Это означало, что их легко обнаруживали и им приходилось быстро смещаться, чтобы избежать контрбатарейного огня. За время войны было изготовлено более шестисот тысяч ракет и 700 пусковых установок.

В 1942 году в блокадном Ленинграде были разработаны по образцу немецких 28/32 см Nebelwerfer 41 турбореактивные снаряды М-28 (или МТВ-280 от «мина тяжёлая вращающаяся калибра 280 мм», фугасные) и М-32 (или МТВ-32, зажигательные). Укупорочный каркасный деревянный ящик которых служил одновременно и частью пусковой установки. К осени были созданы и самоходные пусковые установки с ними ЛАП-7 на шасси ГАЗ-ААА с поперечным расположением пусковых рам. Позже разрабатывается реактивный снаряд М-30 калибром 300 мм (головная часть) оснащённый реактивным двигателем от М-13. К концу 1942 года разрабатывается более мощный и дальнобойный реактивный снаряд М-31. Он мог нести уже почти 29 кг взрывчатого вещества. Но при этом дальность его применения была до 4300 м.

В апреле 1944 года на вооружение был принят осколочно-фугасный реактивный снаряд М-13УК («УК» — «улучшенной кучности»), а в октябре 1944 года осколочно-фугасный М-13ДД («дальнобойный, двойной», с удвоенным ракетным двигателем с промежуточным соплом). Дальность полёта М-13ДД достигала аж 11800 м. Все 4 вида снарядов могли запускаться и с БМ-13, и с БМ-13Н, но использование М-13ДД приводило к прогоранию направляющих, в связи с чем был сконструирован и выпускался БМ-13СН («СН» — «спиральные направляющие») с 10 направляющими. В 1945 году проводились испытания БМ-8СН со спиральными направляющими.

Установка 21 см Nebelwerfer 42, представленная в 1942 году, имела большую дальность - 7850 метров и более простую конструкцию, чем меньшая 15 см ракета. Она изготавливалась только с фугасными боеголовками и запускалась из пятитрубной пусковой установки. Вес взрывчатого вещества был около 10 кг. Ракеты могли быть оснащены как ударными, так и замедленными взрывателями по мере необходимости. На пусковой установке можно было установить направляющие, позволяющие использовать 15-см ракеты.

Проблемы оставались теми же - большой разброс. Область рассеивания составляла 500 метров в длину и 130 метров в ширину из-за неравномерного сгорания топлива. Установка 21 см Nebelwerfer 42 состояла на вооружении с 1942 по 1945 год и применялась на всех театрах военных действий, кроме Норвегии. В 1943 году она была адаптирована для воздушного боя Люфтваффе. Всего было построено свыше 2600 установок.

Установка 30-см Nebelwerfer 42 была введена в эксплуатацию в 1943 году. Она предназначалась для замены ракет 28 и 32 см, которые имели слишком малую дальность. Достижения в области химии топлива также уменьшили её дымовую сигнатуру.

Её можно было запускать с тех же платформ, что и старые ракеты, и многие из старых шестиствольных пусковых установок были переоборудованы для использования с новой ракетой путём установки адаптерных направляющих, хотя у неё также была своя собственная специально разработанная пусковая установка, 30-см Raketenwerfer 56. Улучшенный 30-см боеприпас мог нести 45 кг взрывчатого вещества на расстояние 4500 м. Во время войны было построено чуть менее двухсот тысяч ракет и по разным данным от 700 до 900 пусковых установок.

С момента появления реактивной артиллерии, её формирования находились в подчинении Верховного Главного Командования. Они использовались для усиления стрелковых дивизий, оборонявшихся в первом эшелоне, что существенно увеличивало их огневую мощь и повышало устойчивость в оборонительном бою. Первое применение новинки произошло 14 июля 1941 года: батарея установок под командованием капитана Флёрова нанесла удар по скоплению вражеских войск на станции Орша. Расположив боевые машины у деревни Гадичи, в 5–6 км от станции Орша, 14 июля 1941 года в 15 часов 15 минут советская батарея реактивной артиллерии произвела залп из 112 снарядов, полностью уничтожив станцию. В 16 часов 45 минут реактивные снаряды обрушились на немецкую переправу через реку Оршицу, что позволило советским войскам выбить немцев с занятого ими плацдарма. Результат первых залпов БМ-13 оказался впечатляющим. Маршал С. К. Тимошенко докладывал И. В. Сталину, что батарея реактивной артиллерии нанесла противнику «такие потери, что он целый день вывозил раненых и подбирал убитых, остановив наступление на целый день». Как сообщалось в служебных донесениях, после залпов батареи немцы бежали «не только с участков, по которым вёлся огонь, но и с соседних – на расстоянии в 1–1,5 км». Первый боевой опыт показал, что новое советское оружие обладает не только большим поражающим эффектом, который достигался за счёт внезапности огня и конструкции снарядов, осколки которых разогревались до 800°С, увеличивая поражающее воздействие залпа, но также оказывает огромное психологическое воздействие на противника. Ревущий звук реактивных снарядов буквально сводил вражеских солдат с ума. Именно за этот звук они называли Катюшу "Органом Сталина".

- В июле-августе 1942 года «Катюши» (три полка и отдельный дивизион) были основной ударной силой Подвижной механизированной группы Южного фронта, на несколько дней сдержавшей наступление 1-й танковой армии немцев к югу от Ростова. Это отражено даже в дневнике генерала Гальдера.

- В сентябре 1943 года в ходе Брянской операции манёвр «Катюш» вдоль линии фронта позволил осуществить внезапный фланговый удар, в результате которого немецкая оборона оказалась «свёрнута» в полосе целого фронта — 250 километров. Во время артподготовки было израсходовано 6 тыс. реактивных снарядов и лишь 2 тыс. ствольных.

- 17 июля 1944 года в районе села Налючи раздался залп 144 пусковых рам-станков, оснащённых 300-мм реактивными снарядами — М-30. Это было первое применение несколько менее знаменитого родственного оружия — «Андрюши».

Особенностью боевого применения реактивной артиллерии в 1943 году явилось её широкое использование не только для уничтожения живой силы, но и в борьбе с танками. Эту задачу она выполняла главным образом путём массирования огня по районам сосредоточения и по крупным атакующим группам танков. При этом танки, как правило, выводились из строя при прямом попадании снарядов М-30 и М-31, а также при разрыве их в непосредственной близости. Лёгкие и средние танки поражались даже при разрыве снарядов в 5-10 метрах от них. Также отмечались случаи применения «Катюш» против танков на прямой наводке. Для этого передними колесами машина заезжала в специально вырытый окоп так, что направляющие находились в горизонтальном положении.

Войска СС решили скопировать советскую 82-миллиметровую реактивную установку М-8 «Катюша» в виде 24-реечной 8-см ракетной установки. Её оперённые ракеты были дешевле и проще в производстве, чем немецкие конструкции со стабилизацией вращением, и использовали более дешёвые пусковые рельсы. Кроме того, она могла использовать значительные запасы трофейных советских ракет. Двумя наиболее распространёнными установками были бронированный SOMUA MCL (немецкое обозначение Raketenwerfer S303 (f) auf SOMUA MCL ) – французский полугусеничный артиллерийский тягач, модифицированный Альфредом Беккером для использования в вермахте, и немецкий полугусеничный грузовик Sd.Kfz 4 «Maultier». Ракета – 8-см «Ракетен Шпренггранат» – представляла собой простую осколочно-фугасную ракету диаметром 78 мм, стабилизированную оперением. Оперение 8-см «Ракетен Шпренггранат» отличалось от М-8 и было установлено под углом 2° для придания вращения и повышения точности стрельбы. Вес взрывчатого вещества был всего лишь 0,6 кг, а дальность стрельбы до 5300 м. Установка преимущественно использовалась частями СС и получила среди солдат вермахта прозвище «Орга́н Гиммлера». Данных о количестве установок нет. Их было не очень много.

Для повышения мобильности подразделений Nebelwerfer, десятиствольная 15-сантиметровая пусковая установка была установлена на легкобронированном шасси полугусеничного бронетранспортера Sd.Kfz. 4 «Maultier». Было выпущено триста таких установок, поровну поделённых на пусковые установки и подвозчики боеприпасов (которые были идентичны, за исключением пусковой установки). В производстве их заменила 15 cm Panzerwerfer 42 auf Schwerer Wehrmachtschlepper (Panzerwerfer auf SWS), которая имела улучшенную проходимость и больший боекомплект, чем «Maultier». Точное количество построенных единиц этого оружия неизвестно, но данные свидетельствуют о том, что до конца войны было изготовлено менее 100 единиц.

Panzerwerfer 42 auf Maultier использовался для крупномасштабных ракетных обстрелов советских позиций, где массированная бомбардировка большой площади была бы эффективнее более точного артиллерийского огня. Ракетные обстрелы Panzerwerfer охватывали гораздо большие площади и добавляли больше психологического напряжения в бой: количество шума, дыма, осколков и разлетающихся обломков при попадании и взрыве ракет было значительным. Эффективная дальность стрельбы ракет Panzerwerfer составляла около 4000-6500 метров, а максимальная дальность была менее 7000.

А теперь давайте сделаем выводы из всей вышеизложенной информации. В целом немцы стали применять ракетные системы залпового огня чуть раньше Красных. Тем не менее, именно в СССР смогли сделать это оружие по настоящему массовым, унифицированным, недорогим и эффективным. Как говорят современные люди - смогли наиболее удачно масштабировать эту разработку. В то время как немцы создавали всё новые модели, которые не были массовыми. За Вторую мировую войну СССР произведено около 11 тысяч пусковых установок «Катюш» разных калибров на разных шасси, включая ленд-лизовские. С немецкой стороны это было примерно около 6000 установок всех видов. Обычно немцы делают хорошее оружие, да. Может быть в чем то немецкая установка была лучше? 28/32 cm Nebelwerfer 41 могла нести больший заряд - 50-килограммов, но при этом была очень сильно ограничена по дальности - до 2200 м. У 30-см Nebelwerfer 42 масса взрывчатого вещества также была тяжелой и весила 45 кг, но её дальность 4500 м также проигрывала БМ-13. Также все немецкие установки имели меньшее количество направляющих, что делало их применение менее эффективным. В чем еще немецкие установки могли бы посоревноваться с русскими? В точности за счет вращения ракет? Возможно. Но о какой точности может идти речь, если РСЗО предназначены для работы по площадям? Также "Небельверфер" в основной массе не имел самоходного шасси, в то время как у русских это была прямо противоположная ситуация. Тот случай, когда когда козырей почти нет.

Реактивная артиллерия СССР и Германии определили новую эру войны. "Катюша" превзошла "Nebelwerfer" благодаря массовости, мобильности и простоте, став символом советской мощи. А что вы думаете о этих образцах? Сильно ли ленд-лизовские шасси помогли Красной армии? Напишите об этом в комментариях.

"Ни при каких обстоятельствах не сдавайся в плен"

Японские солдаты, не сдавшиеся после капитуляции Японии

В заголовок вынесена фраза из "Рескрипта солдатам" 1882 года

2 сентября 1945 года Япония подписала безоговорочную капитуляцию, еще раньше, 15 августа, император признал поражение перед народом. Миллионы японских солдат сдались, но тысячи не сделали этого. По разным мотивам. Для кого-то поражение Японии могло означать только смерть в бою. Кто-то не признал законность капитуляции. Кто-то попросту не знал о ней. Кто-то боялся, что его расстреляют при сдаче.

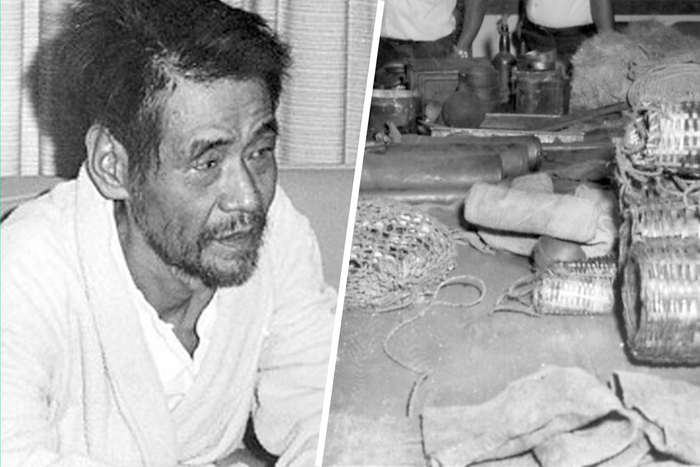

Таких воевавших (или, по крайней мере, не сдавшихся) после войны в Японии называли “занрю” (оставшиеся). Самым известным стал Хиро Онода, но кроме него были тысячи. Выжили и сдались около ста пятидесяти.

Оставшиеся

Одним из первых известных "оставшихся" стал Сакаэ Оба (1914-1992), офицер, командовавший последним японским отрядом на Сайпане. Остров Сайпан Япония захватила у Германии в 1914 году, быстро колонизировав его. На Сайпане жило многочисленное японское население, порядка 30 тысяч человек.

Остров считался чрезвычайно важным для обороны Японии, последней линии обороны метрополии, поэтому был серьезно укреплен. Американцы высадились на Сайпане 15 июня 1944 года. Японцы осознавали высочайшее значение обороны острова, поэтому сражались крайне ожесточенно. Остров защищало около 30 тысяч солдат.

Бои шли до 7 июля. В ночь с 6 на 7-е 4300 японских солдат пошли в самоубийственную атаку на американцев, так называемую банзай-атаку.

(Банзай - пожелание долголетия, может переводиться как да здравствует, многая лета. "Тэнно хэйка бандзай" означало пожелание десяти тысяч лет императору, и часто использовалось как боевой клич. Банзай-атака это внезапный штурм, часто с применением холодного оружия, зачастую лобовой и самоубийственный. На американцев первое время такие атаки нагоняли паники, но потом они привыкли, и японцы начали нести большие потери. Думающие офицеры в Японии выступали против банзай-атак, указывая на то, что они неэффективны, показывая не храбрость, а глупость комсостава).

Результаты той банзай-атаки красноречивы: у японцев убито 2295, у американцев 918. Всего соотношение потерь в сражении таково: убито у японцев 24 тысячи, только меньше тысячи сдалось. Около пяти тысяч японских солдат покончили с собой, сбросившись со скалы, которая получила название "Утес Банзай", так кричали японцы перед смертью. Впрочем, некоторых выловили из океана.

Разбежавшись, прыгну со скалы

Кстати, те 921 человек, что сдались, сделали это благодаря капралу Габалдону, знавшему японскую культуру и психологию. Благодаря этому капрал получил прозвище “Сайпанский крысолов”.

Американские же потери убитыми составили от 3,5 до 5 тысяч человек, что показывает, что героизм (или фанатизм, это как угодно) хорошо, но профессионализм и технические средства лучше.

Капитан Сакаэ Оба пережил самоубийственную атаку и не попал в плен. Он сумел собрать под свое командование более сотни солдат и увел их в джунгли. Вместе они решили перейти к партизанской тактике. Капитан Оба также увел с собой и более двухсот мирных жителей.

Отряд Оба совершал налеты на американские позиции. За скрытность и осторожность американцы прозвали капитана Обу “Лисом”. Осенью 44-го американцы решили прочесать остров частым гребнем, тесным строем солдат. Старые и немощные японцы сдались, в то время как остальные спрятались на скрытой от глаз горной поляне, а те, кто там не уместился, цеплялись за скалы прямо над головами американцев, всего в шести метрах над ними.

Оба и его люди продержались на острове 512 дней. В конце ноября 1945 бывший генерал-майор Амо смог выманить из леса исполнением военной песни нескольких партизан. Через них он связался с Оба и предоставил ему приказ о капитуляции. Сакаэ Оба и его люди церемонно, с флагом, сдались, капитан вручил свой меч американскому подполковнику. Это случилось 1 декабря 1945.

В 1946 году капитан Оба вернулся на родину, где впервые увидел сына, родившегося через год после того, как Оба в 1937 году уехал воевать в Китай. После войны он стал успешным бизнесменом. Позже Оба подружился с американским офицером Доном Джонсом, и они вместе написали книгу о событиях на острове. Джонс даже добился того, чтобы Обе вернули его меч. По мотивам книги в 2011 году вышел японский фильм “Оба: последний самурай”.

***

Филиппины к 1941 году были американской колонией. Они были захвачены Японией в 1942 году. Чтобы удержать архипелаг под натиском американцев, Япония в 1943 году объявила о независимости Филиппин, естественно, под своим покровительством. В конце 1944 года американцы начинают очищать острова от японцев. Кроме знаменитого Хиры Оноды на Филиппинах оставались и другие японцы, скрывающиеся там после конца войны.

1 января 1946-го сдались 20 японских солдат на острове Коррехидор. 25 января того же года был разгромлен отряд в 120 человек к югу от Манилы. В апреле 1947 сдалось 15 японцев на острове Лусон, тогда же еще 7 на острове Палаван. В январе 1948 сдалось около 200 человек на острове Минданао. В ноябре 1956 года сдалось четверо японцев на острове Миндоро.

В 1944 году матрос Нобору Киносита оказался на острове Самар. Там, в джунглях, он скрывался десять лет, питаясь ящерицами, лягушками и фруктами. Не зная о капитуляции Японии, Киносита ждал японского десанта на остров. В 1955 году он был задержан полицейскими в момент ограбления грядки со сладким картофелем. Киносита просил полицейских убить его. Через месяц он благополучно сделал это сам, “чтобы не возвращаться в Японию с поражением”.

Множество “оставшихся” было и на островах Тихого океана.

В ноябре 1944 американцы захватили остров Пелелиу. Но еще несколько лет, в том числе после капитуляции Японии, им сопротивлялся отряд Эй Ямагути. Японцы использовали сеть оборонительных тоннелей, чтобы укрываться. Они совершали партизанские вылазки, правда, немногочисленные, обстреливая американцев. Те постоянно обращались к японцам по громкоговорителю, объявляя о том, что Япония сдалась, но люди Ямагути не верили.

Американцы привезли на остров письма родственников японских солдат, а также несколько высокопоставленных японских чинов. В итоге, в апреле 1947 Ямагути с людьми торжественно сдались.

Впоследствии, в одном из интервью Эй Ямагути заявил: «Мы не могли поверить, что проиграли. Нас всегда инструктировали, что мы никогда не можем проиграть. Это японская традиция, что мы должны бороться, пока не умрем, до самого конца».

***

Остров Иводзима был одним из самых важных рубежей обороны Японии в ВМВ. База флота и авиации там здорово мешала американцам бомбить Японию. Японцы это прекрасно понимали, и собирались оборонять остров как только могли.

Штурм острова начался 16 февраля 1945 года. У американцев было почти в пять раз больше солдат, не говоря уже о подавляющем превосходстве корабельной артиллерии. Но захват острова продолжался более месяца. Японцы сражались чрезвычайно ожесточенно. Главные бои разгорелись вокруг господствующей высоты Сурибати. Именно водружение флага на ней вошло в историю как один из главных символов войны на Тихом океане, в виде знаменитой фотографии “Флаг над Иводзимой”. Фото было не постановочным, как часто говорят, но флаг был вторым водруженным по счету.

Флаг с знаменитый фотографии и.. бывший первым

Остров был изрыт бункерами и тоннелями. Американцы использовали при их штурме огнеметы и гранаты. В ночь на 26 февраля японцы пошли в последнюю атаку. Из-за ее внезапности американцы понесли большие потери. Всего американцы потеряли более 28 тысяч солдат, из них почти 7 тысяч убитых, японцы 20 919, из них убитыми 20 703. Но и позднее американцы несли потери от мелких отрядов, оставшихся на острове.

Ямакаге Куфуку и Мацудо Рикио были одни из немногих японцев, кто не погиб и не покончил с собой. Сдаваться они боялись, так как пропаганда внушила им, что всех пленных американцы будут пытать и расстреляют. Остров был практически лишен растительности и дичи, так что солдаты прятались в тоннелях и воровали еду у американцев.

Собственно, Иводзима

В январе 1949 два американских солдата ехали на машине и увидели двух азиатов, бредущих по обочине. Они решили, что это китайские рабочие, идущие на военную базу и предложили знаками их подкинуть. “Китайцы” согласились и сели в машину. Высадив их на базе, американцы пошли по своим делам, а японцы (это были они) стали слоняться по базе, пока один сержант все же не задержал их. На первом же допросе японцы все рассказали и отвели американцев в пещеру, битком набитую уворованными консервами, одеждой и снаряжением.

В 1947 году, спустя четыре с половиной года после взятия острова, сдался последний защитник Гуадалканала.

Военная робинзонада

В июне 1944 в окрестностях острова Анатахан затонуло несколько японских кораблей. С них спаслись 10 военных и 21 гражданский. Их заметили еще в феврале 1945, когда с острова забирали тела погибших в результате крушения американских летчика. На остров сбросили листовки, призывающие сдаться, но японцы их проигнорировали. Остров не имел большого значения, так что на японцев забили. Они оказались отрезаны от внешнего мира.

На острове мало чего было. В пищу употребляли кокосы, ящериц, летучих мышей, насекомых, дикий сахарный тростник и вообще все, что можно было есть. Японцы курили высушенные листья папайи, завернутые в банановые, иногда пили кокосовую бражку. Жили в хижинах из листьев. Когда потерпел крушение американский самолет, стало полегче. Из обломков делали ножи и посуду, из парашютов одежду, из кислородных баллонов фляги для воды, из пружин пулеметов рыболовные крючки, а леску из нейлоновых шнуров. Японцы нашли также несколько пистолетов, они сыграют роковую роль.

Среди японцев были муж с женой. Женщину звали Кадзуко Хига (1923-74). Они попали на остров до потерпевших кораблекрушение. Всего на острове было 33 человека.

Кадзуко стала причиной раздоров среди мужчин, причем, с применением найденного оружия. Несколько человек были убиты, в том числе муж женщины. В конце концов мужчины решили убить "яблоко раздора". Однако женщине удалось убежать в горы, а позже привлечь внимание американского корабля, который ее забрал. Это был июль 1950-го.

Конечно же она рассказала об оставшихся на острове. Однако те отказывались сдаваться, пока им не привезли письма родных. Только тогда, в июле 1951, они капитулировали. Из 33 их осталось 19.

Кадзуко получила широкую известность как “королева острова Анатахан, продавала свою историю СМИ и выступала с рассказами. Ее описывали то как циничную манипуляторшу, то как жертву. Когда хайп приутих, она вышла замуж и зажила спокойной жизнью. Однако в дальнейшем ей не повезло, брак распался, в сорок лет она стала стриптизершей, а в пятьдесят умерла в нищете.

Кадзуко Хига

По мотивам событий снято несколько фильмов и написано несколько книг.

***

В 1955 в Новой Гвинее сдалось четыре японских летчика. Им тоже пришлось выживать, питаясь подножным кормом.

До 1960 на острове Гуам прятались Бундзо Минагава и Масаси Ито. Все это время, прячась, они ждали подхода японских сил. Первое время им приходилось питаться личинками насекомых, корнями и змеями. Они соорудили по острову несколько убежищ. Их преследовали сначала военные патрули, затем местные жители - чаморро с собаками. Но японцам всякий раз удавалось уходить.

Японцы не проходили курс выживания в джунглях, но сумели приспособиться. Огонь разводили трением троса по дереву, подсыпая порох из патрона. Соль научились выпаривать из морской воды, как и засаливать мясо. Японцы устраивали набеги на свалку американской базы, куда расточительные янки выбрасывали вполне годные продукты и вещи. Из консервных банок делали посуду, из кроватных пружин иглы, из покрышек сандалии.

Постепенно японцы приобрели звериную чуткость, улавливали изменения обычных звуков джунглей. Чтобы предупреждать друг друга об опасности, придумали специальные прищелкивания языком. Местные жители, всегда вооруженные, охотились на японцев. Минагава и Масаси не раз наталкивались на другие группы японских солдат. Когда японское правительство сбросило на остров листовки, им не поверили. “Мы были уверены, что наши генералы отступили из тактических соображений, но придет день, когда они вернутся с подкреплением”

«Однажды мы разговаривали о том, как выбраться с этого острова по морю. Мы ходили вдоль побережья, безуспешно пытаясь найти лодку. Но наткнулись лишь на две американские казармы с освещенными окнами. Мы подползли достаточно близко, чтобы увидеть танцующих мужчин и женщин и услышать звуки джаза.

Впервые за все эти годы я увидел женщин. Я был в отчаянии – мне их не хватало! Вернувшись в свое убежище, я стал вырезать из дерева фигуру обнаженной женщины. Я мог спокойно пойти в американский лагерь и сдаться, но это противоречило моим убеждениям. Я ведь давал клятву моему Императору, он был бы разочарован в нас. Я не знал, что война давно закончилась, и думал, что император просто перебросил наших солдат в какое-то другое место».

В 1960 чаморро поймали одного из солдат и сдали американцам. Тот помог найти второго. Масаси долго не мог узнать товарища - он был побрит.

“От него я услышал, что война давно закончилась, но мне понадобилось несколько месяцев, чтобы действительно поверить в это. Мне показали фотографию моей могилы в Японии, где на памятнике было написано, что я погиб в бою. Это было ужасно трудно понять. Вся моя молодость оказалась потраченной впустую. В тот же вечер я пошел в горячо натопленную баню и впервые за много лет лег спать на чистой постели. Это было восхитительно!”

В Японии Масаси долго не мог отвыкнуть реагировать на любой звук. Товарищи написали книгу воспоминаний “Последние императорские солдаты”.

***

Один из самых известных “оставшихся” был капрал Сёити Ёкои (1915-1997). Он сдался всего на два года знаменитого Хиро Оноды. Портной, пытавшийся заняться бизнесом, он был призван второй раз в 1941. В 1943 попал на остров Гуам, после захвата острова американцами ушел с девятью сослуживцами в джунгли. Скоро семь из них сдалось. В 1964 Ёкои отделился от обоих товарищей, и нашел их позже погибшими, вероятно, они отравились ядовитой пальмой.

Жил Ёкои в землянке, охотился по ночам на грызунов. Делал из дерева и волокон бытовые предметы, сделал ткацкий станок и смастерил одежду из лыка. Брился куском кремня.

Как вспоминает Ёкои, однажды он попытался прогнать голосом змею, но из горла вырвался лишь жалкий писк. После этого он стал тренировать голос. Что характерно, в отличие от Оноды, винтовка Ёкои совершенно заржавела. В отличие от первого, Ёкои не нападал на местных.

В 1972 году на него наткнулись двое местных жителя. Ёкои напал на них, но его скрутили. Японец ожидал, что его убьют, но, к его громадному удивлению, вместо этого Ёкои накормили супом. Его передали властям. Врачи констатировали у японца хорошее здоровье, но легкую анемию от недостатка соли. Когда ему объяснили, что его отшельничество было лишено смысла, он упал на землю и зарыдал. Услышав, что он скоро полетит домой в Японию на реактивном самолете, Сёити Ёкои с удивлением спросил: «А что такое реактивный самолет?».

Возвращение Ёкои произвело фурор, его постоянно показывали по телевидению. Ему назначили небольшую военную пенсию и Ёкои вернулся в родную деревню. Он часто выступал по телевидению и написал несколько книг, в том числе по выживанию. Ёкои встречался с императором Акихито.

Умереть за чужую свободу

Индокитай (современные Вьетнам, Лаос и Камбоджа) до войны был французской колонией. В 1940 году Франция была разгромлена Германией, ее южная часть образовала подконтрольное немцам правительство Виши. Японцы потребовали от вишистского правительства права на оккупацию Индокитая, то “разрешило”. Французские колониальные власти сотрудничали с оккупантами.

Жители Индокитая уже с 1940 года стали бороться и против японцев, и против французов. Очень большое участие в индокитайском Сопротивление принимали коммунисты. Они возглавили Лигу борьбы за независимость Вьетнама (Вьетминь). Постепенно Вьетминь и коммунисты очищали свою территорию от японцев и французов. В 1945 году Япония объявила независимость Индокитая, пытаясь привлечь его население на свою сторону. Японцы разогнали французские власти и гарнизоны и создали “независимые” Вьетнам, Лаос и Бирму с марионеточными правительствами.

После капитуляции Японии Вьетминь взял под контроль Вьетнам, разоружил японцев и разогнал марионеточные правительства. Лидер коммунистов Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама. Но Франция ее не признала, и развязала колониальную (Первую Индокитайскую) войну 1946-1954.

Многие японские военнослужащие, не пожелавшие сдаться после капитуляции Японии, воевали за Вьетнам против Франции.

Среди них был майор Сэй Игава. Штабной офицер японской 34-й бригады, он подписал тайный пакт о ненападении с Вьетминем. Майор передал Вьетминю большой склад оружия в городе Хюэ. Сам он занялся вопросами обеспечения продуктами сдавшейся бригады. Вместе с этим Игава наладил контакты с одним из лидеров Вьетминя, Нгуен Суном.

Сэй Игава перевел для вьетнамцев ряд японских военных учебников, написал для них руководство по стратегии и тактике, готовил офицеров для Вьетминя и консультировал вьетнамского лидера по военным вопросам.

Фото времен Индокитайской войны

21 марта Сэй Игава уже прямо присоединился к Вьетминю и отправился на фронт с колонной вьетнамцев. Колонна попала во французскую засаду. Майор взял руководство солдатами на себя, но был убит в перестрелке.

В 1945 году майор Такуи Исии находился на территории современной Камбоджи. После капитуляции он принял решение вместе с другими добровольцами принять участие в войне за независимость Вьетнама. Ему удалось завербовать еще одну группу японцев в Южном Вьетнаме. Майор утверждал, что воевать за независимость других народов их долг как солдат.

В качестве инструктора и военного советника он принимал участие в Первой Индокитайской войне. Его батальон стал одним из лучших во вьетнамской армии. В 1950 майор подорвался на французском фугасе.

Лейтенант Кикуо Танимото также принял решение присоединиться к вьетнамцам после капитуляции Японии. И точно так же служил у них инструктором. Но ему повезло больше, чем двум другим офицерам. В 1954 году Танимото вернулся в Японию и долго работал там директором школы.

Всего во Вьетнамской народной армии служило около 500 японцев, из них погибло около половины. Во Вьетнаме их до сих пор чествуют как героев.

***

История с Индонезией очень похожа на индокитайскую, за исключением того, что Индонезия до войны была голландской колонией. Так же японцы ее оккупировали в начале ВМВ, так же против них разгорелось сопротивление во главе с коммунистами (лидер Сукарно). Так же японцы в 1945 предоставили Индонезии фиктивную независимость, и так же голландцы пытались вернуть свою бывшую колонию силой, только воевали поменьше (1945-49).

Практически все не капитулировавшие японцы в Индонезии, а их были сотни, присоединились к индонезийской войне за независимость. Кто-то из них погиб, кто-то уехал в Японию, а кто-то остался в стране. Индонезийцы почитают погибших японцев как героев. Им установлены мемориалы.

***

Японо-китайская война происходила в 1937-1945 году и была крайне жестокой и кровопролитной. Две главные китайские политические силы, Гоминьдан и коммунисты (КПК) боролись за власть с 1928, но объединились против японцев. Однако после разгрома Японии союзники схватились не на жизнь, а на смерть в гражданской войне 1946-49 гг.

Удивительно, но несмотря на то, что японцы совершали в Китае страшные зверства, и их там, мягко говоря, недолюбливали, но около 5600(!) японских солдат остались в Китае и участвовали в гражданской войне. Причем, по большей части японцы присоединились к китайским коммунистам. Так, известны имена некоторых японских летных инструкторов, которые помогали китайцам справиться с японскими трофейными самолетами.

Уникален случай офицера Тоширо Исиды, который вернулся на родину в 1993(!). Виной тому обстоятельства, которые не выдумал бы и писатель. Исида пропал без вести в 1945. В 1963 его объявили погибшим. Но это было не так.

В августе 1945 Исида получил пулевое ранение в ухо, потерял слух и память. В 1946 китаец Сунь Банцзюнь встретил на улице деревни японца в лохмотьях, занимавшегося попрошайничеством. Китайская семья приютила японца. Его назвали Ли Дун. Японца пытались научить крестьянскому ремеслу, но из-за инвалидности это получалось плохо. После смерти Банцзюня его сын продолжил заботиться о японце. В 1990-м кто-то из японцев, видимо, опознал Исиду, потому что информация о нем появилась в японских СМИ. Был сделан анализ ДНК, подтвердивший подозрения, и Тоширо Исида вернулся к семье. Ему было уже 80.

Также известно об участии нескольких сотен японцев в войне за независимость Малайзии.

Что же ими двигало?

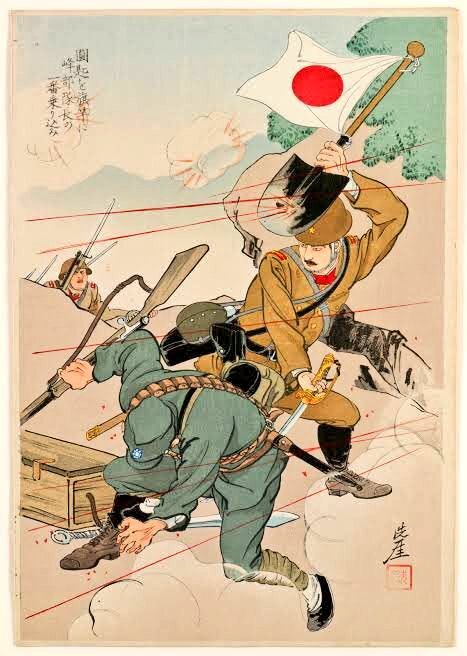

Японская пропагандистская гравюра 1937