Лига историков

Диктатура Цезаря. Часть 2. Слава и бесславие

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen)

Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Ты видишь меня и мои легионы? Я тоже тебя вижу. Давай помиримся и будем смотреть на тряску оптиматов. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?

Море не прощает ошибок. Зимой на Средиземном море нередки были шторма, и поэтому моряки старались не плавать в этот период на дальние дистанции. Войны зимой тоже велись редко, так как возникали сложности со снабжением войск, что привязывало их к крупным логистическим узлам. Поэтому никто в лагере Помпея не думал, что Цезарь решится высадиться в Греции зимой. Однако у Гая Юлия имелся уникальный опыт Галльской войны, где приходилось действовать в условиях куда более суровых зим. Ветеранские легионы, даже потрепанные предыдущими войнами, были гораздо лучше готовы к такой кампании, нежели новобранцы Помпея, а эффект неожиданности давал шанс занять серьезный плацдарм.

Читайте также:

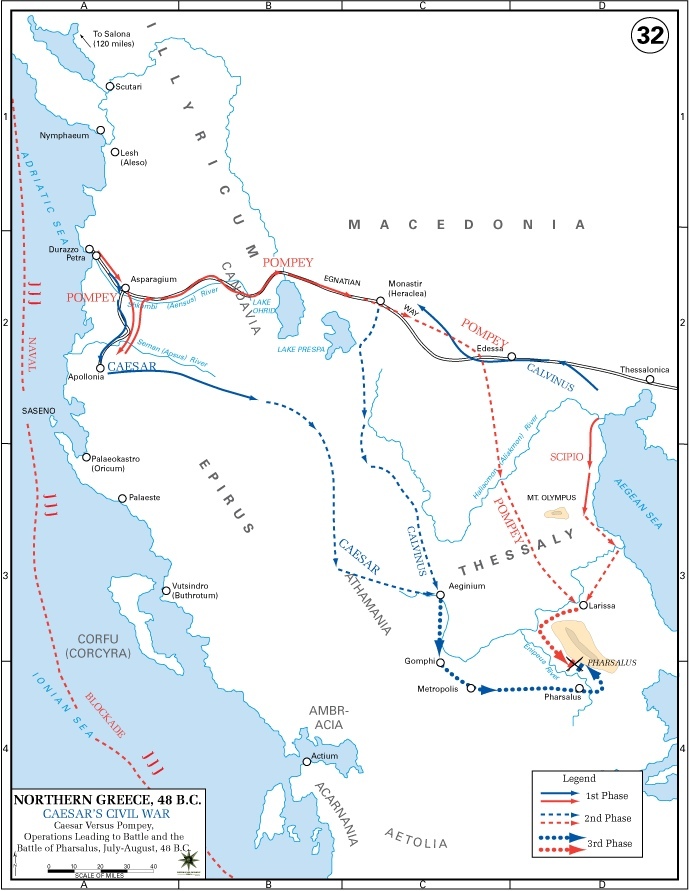

5 января 48 года до н.э. Цезарь с семью неполными ветеранскими легионами (в каждом было от 2200 до 2800 солдат) высадился в Эпире и быстро занял значительную часть побережья. Другая часть армии во главе с Марком Антонием сможет переправиться только к апрелю 48 года, а два легиона под командованием Гая Анония, шедшие через Иллирик и вовсе не прибудут из-за мятежа. Многие города, ошарашенные внезапным появлением войск Цезаря, сдавались без боя. На этом фоне он послал еще одно мирное предложение Помпею, но тот не ответил.

Хотя Цезарю сопутствовал успех, его положение в Греции было шатким. Он контролировал все побережье Эпира, но не имел устойчивых коммуникаций с Италией, так как контроль на море был за флотом помпеянцев во главе с Бибулом. Однако контроль этот давался тяжело. На военных кораблях было ограниченное количество еды и воды – всего на три дня. А так как весь берег Эпира контролировался Цезарем, то высадиться и пополнить запасы флот не мог, из-за чего поддерживать блокаду было крайне тяжело. Бибул пытался договориться с Цезарем о перемирии на море, однако очень своеобразном: снять блокаду в обмен на допуск собственных кораблей в гавани Эпира Бибул не обещал. Надо ли объяснять, почему Цезарь от такого предложения отказался? Спустя месяц, кстати, от тягот войны Бибул тихо умрет, и это ничего не изменит.

Помпеянцы превосходили в численности войска Цезаря втрое, но даже не пытались пойти в решительную атаку. В то же время Цезарь был ограничен в ресурсах и, когда вместе с Антонием прибудет еще пятнадцать тысяч легионеров, встанет вопрос поиска путей их прокорма. Одним из важнейших узлов снабжения армии Помпея был порт Диррахий на юге, взяв который Цезарь резко бы упрочил свое положение. Противник тоже это отлично понимал и потому, когда замысел Гая Юлия стал ясен, Помпей перебросил все свои силы в Диррахий.

Сложилась комичная ситуация: более крупная армия Помпея оказалась окружена и взята в осаду вдвое меньшими силами Цезаря. Полностью изолировать город не вышло, так как у Гая Юлия не было сил прервать снабжение по морю. Но Помпей отдал инициативу в руки своего противника и позволил запереть себя в Диррахии. Вокруг города обеими сторонами были созданы мощные линии укреплений и постоянно происходили мелкие стычки с целью прощупать противника. Цезарь, не имея возможности блокировать город с моря, не мог обеспечить быструю капитуляцию Помпея, а для штурма у него было слишком мало солдат. Тем не менее снабжать 80-тысячную группировку легионеров и жителей города помпеянцы тоже не могли и поэтому вся надежда Цезаря была на скорое начало голода у противника.

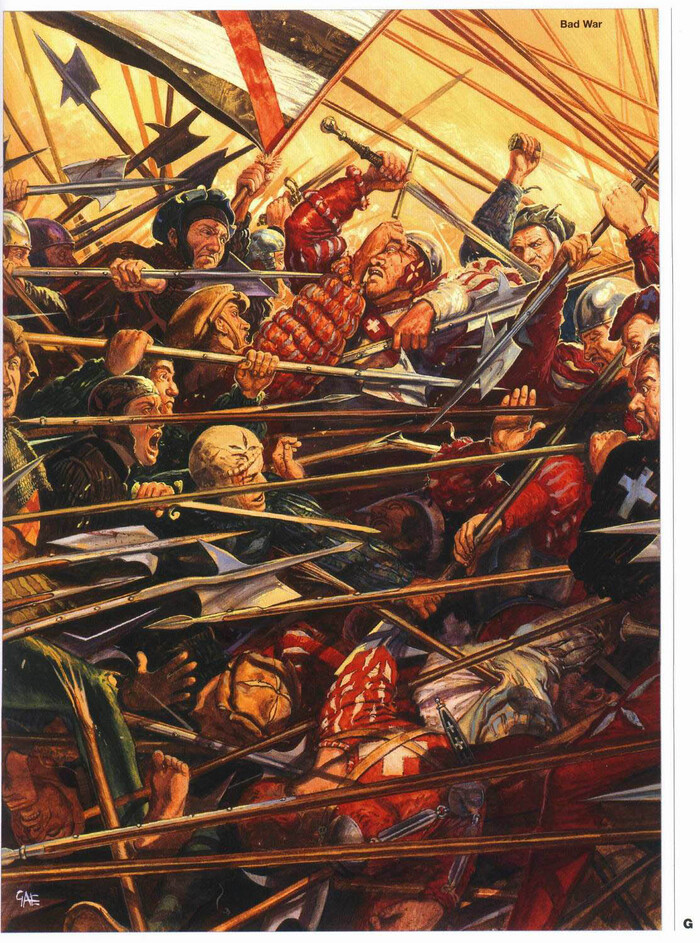

Помпеянцы, ожесточенные неудачным началом конфликта, в ходе осады проявляли намеренную жестокость к пленникам: на глазах осаждающих Лабиен как-то казнил сразу двенадцать легионеров. Подобные поступки ещё сильнее мотивировали солдат Цезаря. И потому все попытки вырваться из окружения проваливались: несмотря на численное превосходство противника, солдаты Цезаря стойко держались. В одном из таких “мелких” сражений только со стороны помпеянцев за сутки было выпущено 30 000 стрел. Однако осадная линия стояла крепко. Цезарь пытался несколько раз спровоцировать противника на полевое сражение, выводя свои войска перед осадным валом, но Помпей уклонялся от них.

Неизвестно сколько продлился бы этот кровавый осадный тяни-толкай, если бы не коррупционный скандал в галльской коннице Цезаря. Двое вождей союзных контингентов начали схематозить с продовольственными пайками, привирая численность бойцов под своим началом, но не делясь с подчиненными. Те очень осерчали на отцов-командиров и пожаловались Цезарю. Гай Юлий в привычной ему манере по-отечески попросил вождей просто не воровать. Однако ожидавшие сурового наказания галлы углядели в таком милосердном поведении явно какой-то подвох и подлость, и на следующий же день бежали к помпеянцам, где сдали все слабые места оборонительной линии.

Наиболее удачным для атаки оказался участок осадного вала у моря: его штурм был проведен комбинированной атакой из самого Диррахия и морского десанта в тылу у цезарианцев. Гай Юлий во главе резервов попытался выбить противника, но легионеры Помпея уже закрепились и, таким образом, пробили брешь в осаде. После еще одной неудачной контратаки дальнейшее сидение у Диррахия теряло всякий смысл.

Поэтому Цезарь решил покинуть побережье и форсированным маршем отправился в более богатые регионы Греции. Да, теперь он из загонщика превратился в дичь, но зато снова был свободен в выборе тактики. После показательного разграбления строптивого поселения Гомфы, города Греции сразу открывали свои ворота перед Цезарем, что позволило ему наладить хорошее снабжение. Несмотря на неудачу при Диррахии, легионеры были полны энтузиазма продолжить войну, особенно после того, как вновь начали получать полные пайки. Цезарь тоже чувствовал себя очень уверенно, так как мог выбирать место и время для битвы.

Помпей, оставив в Диррахии часть войск во главе с Катоном, отправился в преследование, но действовал пассивно, не смотря на всё еще имевшиеся численное превосходство. Штаб Великого был уверен в неминуемой победе и потому постоянно подталкивал его к сражению, а в перерывах – делил шкуру неубитого медведя: распределял должности и составлял свои варианты проскрипционных списков. Всё это было настолько далеко от заявленных оптиматами целей, что Цицерон с досадой писал, что единственное, что достойно во всей этой истории – это само дело оптиматов, но не люди сражающиеся за него.

Эндшпиль партии состоялся внезапно и для Цезаря, и для самого Помпея. Цезарь, встав лагерем у местечка Фарсал, не смог несколько дней подряд спровоцировать Помпея на сражение и в конце концов начал сворачивать лагерь. Однако на этот раз штаб Помпея сумел убедить его начать сражение. Если бы Помпей помедлил с приказом строиться к битве хотя бы час, то увидел бы лишь хвост походной колонны Цезаря. Однако, когда разведка донесла об активности в лагере помпеянцев, Гай Юлий, веря в свою звезду, мгновенно отменил все более ранние приказы и скомандовал готовиться к битве.

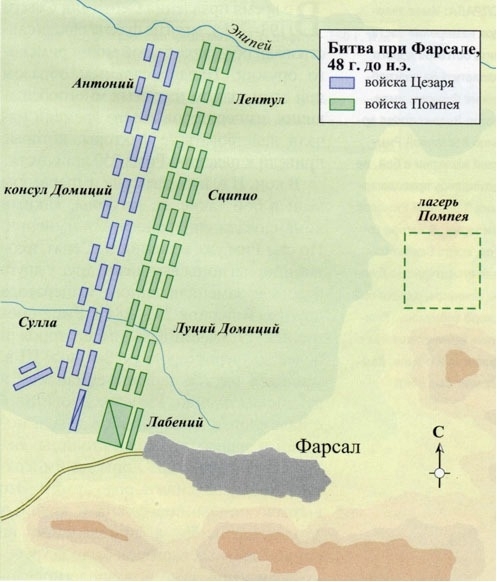

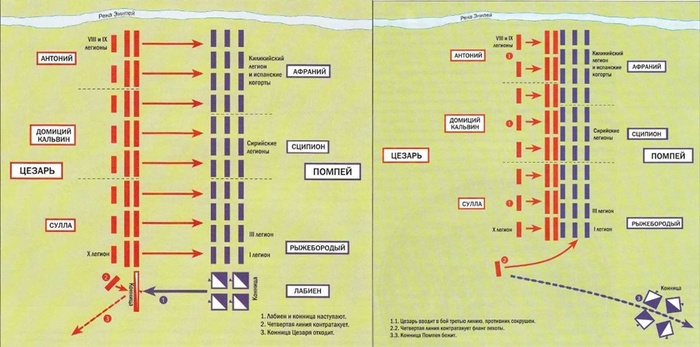

Главной силой Помпея была огромная масса союзной конницы – не менее шести тысяч бойцов, что примерно в шесть раз превышало численность конницы противника. Вся она была сосредоточена на правом фланге, так как левый был ограничен рекой. Эта конная орда должна была зайти во фланг и тыл цезаринцев и расстроить их ряды. Однако Гай Юлий был готов к такому развитию событий: выставив конницу на своем левом фланге, он на некотором отдалении от неё поставил линию легионеров из шести когорт, которые должны были прикрыть войска. В случае, если атака конницы не захлебнется, усилить их можно было классическим приемом Цезаря – выведя легионеров из третьей линии боевых позиций.

Не смотря на внезапность самой битвы, легионеры Цезаря были в приподнятом настроении. Перед сражением в качестве пароля для определения своих Гай Юлий выбрал имя богини Венеры, божественной покровительницы своего рода. Он объехал всю боевую линию, напомнив солдатам о причинах войны. После чего стал ждать наступления противника, но его не последовало. Помпей решил, что ему достаточно играть от обороны. Нередко в подобной ситуации военачальники начинали войну нервов, не желая наступать первым. Однако Цезарь, желавший завершить конфликт как можно быстрее, отдал приказ атаковать.

Когда зазвучали трубы, рядом с Цезарем оказался отставной примас легиона Крастин, прошедший с Цезарем всю галльскую кампанию и отправившийся на войну в Греции добровольцем. Он воскликнул: "Следуйте за мной, мои старые товарищи, и сослужите своему полководцу верную службу. Осталась только эта битва; когда она закончится, он вернет себе достоинство, а мы – свободу". После чего с криками одобрения линия легионеров Цезаря пошла на врага.

Фортуна в этом сражении, очевидно, была на стороне Гая Юлия. Возглавивший атаку конницы Помпея Лабиен в какой-то момент, похоже, потерял управление ей. Когда там, где их быть не должно, неожиданно перед конниками выросли легионеры Цезаря с пилумами, используемыми в качестве копий, вся эта конная лавина смешалась и обратилась в паническое бегство. Цезарь отреагировал мгновенно: вместо преследования конницы, он приказал ударить во фланг, из-за чего боевой порядок помпеянцев пришлось срочно перестраивать для отражения новой угрозы. В это же время Цезарь ввел в бой резервы из третьей линии. Порядки помпеянцев не выдержали и дрогнули, их боевая линия начала ломаться.

В этот критический момент Помпей должен был ободрить солдат и ввести в бой свои резервы или организовать отступление с поля боя. Но вместо этого он совершил самый позорный поступок своей жизни – бросил армию на произвол судьбы и бежал с поля боя.

После этого сражение превратилось в избиение. Цезарь приказал воинам щадить легионеров, но нещадно истреблять вспомогательные контингенты из неримлян. Римские граждане, воевавшие за Помпея, должны были понять, что милость к ним проявили именно из-за того, что они римляне. Общие потери Цезаря были около двухсот человек, в том числе погиб и ветеран Крастин, оставивший о себе славу в веках благодаря своей речи.

Цезарь получил то, чего хотел: полную и безоговорочную победу над Помпеем. Однако его противники не сдались. Сам Помпей бежал в Азию. В то же время в Диррахии всё ещё оставались помпеянцы во главе с Катоном. Последний попытался снять с себя ответственность за будущее оптиматов, потребовав от Цицерона принять командование, но тот отказался. За что чуть не лишился жизни от рук Гнея Помпея младшего, обвинившего его в предательстве. После такого Цицерон не стал оставаться на стороне Катона и вернулся в Италию, а оптиматы из Диррахия отплыли в Африку.

Было очевидно, что даже после разгрома помпеянцев при Фарсале гражданская война продолжалась. Поэтому в Риме Цезарю заочно выдали на год статус диктатора для организации преследования Помпея и окончания войны. В качестве своего магистра конницы (заместителя диктатора) Цезарь избрал Марка Антония и отправил его в Италию управлять Республикой до окончания кризиса. Сам же Гай Юлий отправился в Азию в надежде перехватить Помпея.

Продолжение следует...

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Канал автора в Телеграме ↩ – о Риме и не только.

День огнестрела. Сегодня об оружии и аксессуарах для него

1. Кремневый пистоль из Шотландии. Сталь, серебро, кожа и дерево, 1730–1740 гг, длина 31 см, калибр 13 мм.

2. Пороховница из Италии. Роскошная: дерево, красный бархат, латунь и эмаль. Около 1590 г.

3. Испанский стальной замок для мушкета, 1725–1775 гг.

4. А вот и кремневое ружье, правда французское, 1790–1814 гг.

Злоключения итальянки в Советском Мордоре. Разбор сериала "Тальянка". Пятая серия

Разбор предыдущей серии сериала, находится ЗДЕСЬ по ссылке.

Так как в Советском Союзе, все женщины внезапно кончились, осталась одна итальянка, то однажды, деревенский киномеханик все таки её находит, и приходит к театру с цветами. Киномеханик дарит Джульетте, фотографии Рима, со своим адресом, но он не может соперничать с первым секретарем обкома, чья персональная машина уже ждет итальянку у театра.

Полковник на аэродроме, знакомит молодое пополнение с капитаном Веригиным и рассказывает что он еще в1941 году лично бомбил Берлин, а потом участвовал в итальянском сопротивлении. Ну да, летчик бомбардировщик, не проходивший переподготовку, собирается будущих летчиков истребителей обучать..

Если тут заговорили о том что Веригин в 1941 году бомбил Берлин, то приведу небольшую историческую справку. Для нанесения удара планировалось использовать дальние бомбардировщики ДБ-3, ДБ-ЗФ (Ил-4), а также новые ТБ-7 и Ер-2 ВВС и ВВС ВМФ, которые с учётом предельного радиуса действия могли достигнуть Берлина и вернуться обратно.

В 21:00 7 августа с аэродрома Кагул на острове Эзель поднялась особая ударная группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3 ВВС Балтийского флота под командованием командира полка полковника Преображенского Е. Н., загруженных бомбами ФАБ-100 и листовками. Звеньями командовали капитаны Гречишников В. А. и Ефремов А. Я., штурманом летел Хохлов П. И. Полёт проходил над морем на высоте 7000 м по маршруту: остров Эзель (Сааремаа) — Свинемюнде — Штеттин — Берлин. Температура за бортом достигала −35…−40 °C, из-за чего стёкла кабин самолётов и очки шлемофонов обмерзали. Кроме того, лётчикам пришлось всё время пользоваться кислородными масками. Для соблюдения секретности на всём протяжении полёта выход в радиоэфир был категорически запрещён

Через три часа полёта вышли к северной границе Германии. При полёте над её территорией самолёты неоднократно были обнаружены с немецких наблюдательных постов, но, принимая их за свои, немецкая ПВО огня не открывала. Над Штеттином немцы, посчитав, что это с задания возвращаются заблудившиеся самолёты люфтваффе, с помощью прожекторов предложили экипажам советских самолётов сесть на ближайший аэродром.

В 1:30 8 августа пять самолётов осуществили сброс бомб на хорошо освещённый Берлин, остальные отбомбились по берлинскому предместью и Штеттину. Немцы настолько не ожидали авианалёта, что включили светомаскировку только через 40 секунд после того, как первые бомбы упали на город. Проконтролировать результаты налёта лётчикам не позволила немецкая ПВО, активность которой стала так велика, что заставила радиста Василия Кротенко прервать режим радиомолчания и сообщить о выполнении задания в радиоэфире: «Моё место — Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!». В 4 утра 8 августа, после семичасового полёта, экипажи без потерь вернулись на аэродром.

Всего до 5 сентября 1941 года советские лётчики выполнили девять налётов на Берлин, совершив в общей сложности 86 самолёто-вылетов. 33 самолёта бомбили Берлин, сбросив на него 21 тонну бомб, вызвав в городе 32 пожара. 37 самолётов не смогли выйти к столице Германии и нанесли удары по другим городам. В общей сложности было израсходовано 311 фугасных и зажигательных бомб общим весом 36 050 кг. Это я к тому, что Веригин в списках участников бомбежки Берлина, вообще не значится.

Надо ли говорить что самолет истребитель, отличается от бомбардировщика, что у них разные технические характеристики, разная дальность и скорость полета и все такое прочее? А Веригин именно что летчик бомбардировочной авиации, который к тому же не летал с 1941 года. А он тут с какого-то перепугу, на самолете истребителе летать собрался, не пройдя даже переподготовку.

Молодое пополнение, не радует перспектива, иметь своим командиром капитана Веригина, и они находясь в строю, отпускают пошлые шуточки по поводу Джульетты, намекая на то, как капитан в Италии воевал в сопротивлении, демонстрируя "отличную" дисциплину и субординацию в Красной Армии.

Полковник уходит, капитан остается со своими подопечными, сальные шуточки в строю продолжаются. Через некоторое время, Веригин всех отпускает, кроме главного так сказать шутника, лейтенанта Гаевского. Он шутнику дает задание, изучить устройство двигателя самолета ЯК-9 и доложить ему через определённое время.

Самолет ЯК-9-Являлся самым массовым советским истребителем Великой Отечественной войны. Производился с октября 1942 по декабрь 1948 года, всего было построено 16 769 самолётов. Первым серийным самолётом стал Як-9 с двигателем М-105ПФ. Як-9 с двигателем М-105ПФ и винтом ВИШ-61П являлся фронтовым истребителем. Он представлял собой серийный самолёт, прототипом для которого послужил облегчённый вариант самолёта Як-7ДИ. От последнего Як-9 имел ряд отличий, основные из которых следующие: запас горючего и число бензобаков уменьшены соответственно с 500 кг и четырёх баков до 320 кг и двух баков.

Вооружение Як-9 было аналогично Як-7ДИ — одна мотор-пушка ШВАК с боезапасом 120 патронов и один (левый) синхронный пулемёт УБС с боезапасом 200 патронов. Полётная масса по сравнению с облегчённым вариантом Як-7ДИ увеличилась до 2870…2875 кг, что объяснялось в основном более низкой культурой производства и менее жёстким массовым контролем на серийных заводах по сравнению с опытным производством ОКБ А. С. Яковлева.

Шутник говорит есть и отправляется изучать двигатель самолета. Ну а в это время, в театре, бывшая ведущая актриса, угрожает директору, что она уедет из Смоленска в Ростов. Оказывается, что ведущей актрисой этого театра, Галина стала через постель, переспав с директором на диване в его кабинете. А директора случайно не Харви Вайнштейн зовут?

5 октября 2017 The New York Times опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, в котором та рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. После этого совет директоров The Weinstein Company сообщил Харви Вайнштейну, что его работа с The Weinstein Company прекращена. Позднее о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна также рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и десятки других актрис. В общей сложности более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставания.

Тут же еще выясняется, что местный Вайнштейн, подкладывал ведущую актрису, в постели к другим более высокопоставленным людям. Галину не устраивает, что в новом спектакле, главную роль дали опять итальянке, а её даже во второй состав не поставили. Директор говорит Галине, что он специально для неё новый спектакль поставит.

А в Советском Союзе смотрю было все как в США. Актрисы получали свои роли не за свой талант, а потому что они спали с режиссерами и директорами театров и киностудий. Галина угрожает директору, что она испортит премьеру спектакля Джульетте, если Харви Вайнштейн не даст ей главную роль.

Итальянка же продолжает играть в оперетте "Летучая мышь", которую с завидным постоянством посещает первый секретарь обкома. Ну видать в разрушенном после войне Смоленске, работы у первого секретаря обкома не было, поэтому он все время проводит в театре.

Так для справки, первым секретарем обкома в Смоленске, с 1940 по 1948 год, был Дмитрий Михайлович Попов, который в годы войны, был одним из руководителей партизанского движения на Смоленщине. Во время войны и после войны, первому секретарю обкома, было чем заняться, а тут он бегает по бабам и все время торчит в театре.

Напомню, 93 процента жилого фонда было уничтожено в Смоленске за время оккупации и начиная с 1943 года, после освобождения от немецко-фашистской оккупации, шло восстановление города. В первых числах октября жители вышли на массовый субботник, тогда же начал работать железнодорожный узел, запустила производство обувная фабрика. В ноябре открылся хлебозавод.

Первой большой победой восстанавливавших Смоленск стало открытие моста через Днепр. Это произошло 18 марта 1944 года. Спустя пару месяцев между железнодорожным вокзалом и площадью Смирнова (нынешняя площадь Победы) начали курсировать автобусы.

За три года, с 1944-го по 1946-й, в городе восстановили и отстроили заново 1598 жилых домов. Работали, что называется, всем миром: во время субботников жители разбирали разрушенные здания, сортировали кирпич, собирали гвозди и железо. Эти материалы использовали потом при возведении новых построек. Таким образом, например, отстроили многие спальные районы и даже стадион «Спартак». И все это делалось в том числе под руководством, первого секретаря обкома, а тут в сериале он только и делает что по театрам бегает, другой работы у него нет.

После спектакля заходит Джульетта в гримерку, а там сидит жена первого секретаря обкома, которая начинает по поводу итальянки отпускать ехидные замечания, по поводу чего ну вы сами наверное поняли.

Ну а удачную карьеру, первый секретарь обкома, сделал потому что в своем время женился на этой мымре, у которой был высокопоставленный отец. Мымра называет Джульетту некрасивым словом, забирает цветы, которые первый секретарь обкома итальянке подарил и уходит. На улице, мымра швыряет в мужа цветы, и ставит ему ультиматум, чтобы он сегодня ужинал дома, иначе она итальянку со свету сживет.

В поисках итальянки, в город заявляется Татьяна. Но вместо Джульетты, она находит живого и здорового Степана, пожелав ему скорейшей смерти вместе с итальянкой, рассерженная Татьяна уходит. В это время ревнивая фурия заявляется на квартиру к местной Гвинет Пэлтроу.

Которая сидя дома, напивается в стельку и уже лыко не вяжет, девятнадцатая пьянка за сериал. Оказывается что Галина , была прежней любовницей первого секретаря обкома, до того как появилась итальянка, жена про это знает.

Злобная фурия, предлагает Галине, союз против итальянки, она подготовила какое то заявление против Джульетты, актриса его должна только подписать. По заявлению составленному ревнивой женой, итальянка вела антисоветскую пропаганду, ставила в пример капиталистические страны, а так же вела активную вербовку среди артисток театра с целью создания шпионской организации.

Галина прочитав этот пасквиль, говорит злобной фурии, что её мужу в 1937 году, дали десять лет без права переписки, через месяц после свадьбы. Короче нам опять репрессии подвезли, муж у нее конечно же не виноват, арестовали его ни за что и конечно же расстреляли. Короче , Галина этот пасквиль подписывать отказывается, и выставляет жену первого секретаря обкома пинками вон из своей комнаты.

В деревне, киномеханик, неизвестно в который раз, ставит кадры выступления Джульетты на сцене театра. Пацаны над сыном Татьяны дико ржут, чем вызывают раздражение Андрея, тот как ошпаренный вылетает из клуба и накидывается на киномеханика с кулаками.

Киномеханик берет взбесившегося пацана за шкирку и говорит , что киножурналы выходят раз в месяц, так что Андрюхе в течении месяца придется итальянку на экране наблюдать. Татьяна же со своей подругой, отправляется в тюрьму где содержится Моторин.

Но злобная толстая тетка, передачу для Моторина не принимает, потому что Татьяна не является его родственником. Приходится Татьяне возвращаться домой. Дома она достает из шкатулки деньги, что приходили от Степана, кидает их в печку и говорит сыну, что Степан живой, живет в городе с итальянкой.

Андрюха же хватает топор, говорит что он обоих кончит, после чего идет на кладбище и начинает рубить на щепки обелиск, над могилой живого отца. Ну а злобная фурия, звонит начальнику НКВД области по поводу итальянки.

Степан же разыскивая Джульетту, приходит в театральное общежитие, где его встречают актрисы ведущие себя как натуральные шалавы. От одной старушки Степан узнает, что Джульетта находится в театре на репетиции. В коридоре общежития, Степан встречает дочку, которой говорит что он вечером с мамой придет.

Степан прибегает в театр, где узнает, что Джульетты сегодня не было, ну а вечером у неё должен быть спектакль.

Давненько в сериале злобные упыри из НКВД не появлялись, так что встречайте кровавого упыря, который принимает у жены первого секретаря обкома, донос на итальянку и говорит, что шпионаж-это хорошо. Злобная фурия интересуется, может ли она надеется на результат, на что кровавый упырь говорит, что они работают только на результат.

Ну а Джульетта с председателем обкома, танцуют в ресторане, где других посетителей кроме них нет.

Потанцевав, парочка садится за стол пить шампанское, двадцатая пьянка за сериал. Секретарь обкома, признается Джульетте, что он свою жабу, видеть не может, любит итальянку больше всего на свете и что она хочет, то он для неё и сделает. Если Джульетта захочет, то хоть завтра главным режиссером театра станет.

Джульетта говорит что она домой в Италию уехать хочет, ну не нравится ей жить в ужасном советском Мордоре , вот и все. Первый секретарь обкома качает головой, после чего выпивает и говорит что отправить Джульетту в Италию, будет очень сложно, но он это через Павловского сделает. Ага, сделает он, особенно учитывая тот факт, что упыри из НКВД донос на итальянку приняли.

Веригин нервно курит у театрального общежития, после чего отправляется на аэродром, на котором новоиспечённые летчики готовятся к полет. Шутник свой первый полет будет совершать в компании Веригина, который будет исполнять во время полета роль инструктора.

Надевая парашюты, Веригин инструктирует лейтенанта Гаевского, как надо взлёт совершать, после чего летчики садятся в кабину и самолет взлетает. Пока Веригин с лейтенантом в облаках летает, Джульетта возвращается в театральное общежитие.

Старая мымра, которая следит за Сонечкой пока Джульетта отсутствует, говорит плачущей итальянке, что надо терпеть, театральные подмостки это не только цветочки в корзинке, вот если бы она актрисой была бы, может ей какой ни будь начальник с квартирой помог бы, а так она как гример вынуждена ютится в общежитии.

Во время полета у самолета Веригина происходит поломка, начинает дымиться двигатель., Веригин принимает управление самолетом на себя. От большого количества дыма попавшего в кабину самолёта, лейтенант Гаевский теряет сознание. Капитан Веригин в поле совершает аварийную посадку, после чего вытаскивает из горящей машины первого пилота, который уже мертв, задохнулся от дыма..

Тем временем, Андрюха из тайника забирает пистолет, чтобы родного отца с разлучницей итальянкой застрелить. Ух какие разгорелись мексиканские страсти вокруг одной итальянки. Сын Веригина ловит попутку и отправляется на полуторке в город Смоленск.

После аварии с гибелью пилота, в кабинете полковника идет разбор полетов, Веригина назначают козлом отпущения, обвиняют в гибели пилота, а так же в том что он намерено угробил машину при посадке. По словам полковника, Степан намеренно перед полетом испортил систему охлаждения, что в итоге привело к гибели лейтенанта Гаевского и порче машины. Полковник говорит Степану, что он ему никогда не доверял, а в лётный состав его перевели по личной просьбе первого секретаря обкома Рагулина.

Полковник начинает над Веригиным издеваться, мол это сам Степан, ради карьерного роста, свою итальянку в постель к первому секретарю обкома уложил, после чего тут же получает по морде и отправляется в нокаут. Татьяна разыскивает сына и узнает, что тот отправился в город. Андрей тем временем уже добрался до театра, где покупает билет на спектакль, пистолетик находится при нем.

Веригин же приходит в обком, и обманным путем проникает в кабинет Рагулина, наставляет на него пистолет. Нда, а криминальная же эта семейка Веригиных, батя с сыном, по отдельности, занимаются воровством, вынашивают планы совершения убийства с помощью огнестрельного оружия, самое странное, что с такими наклонностями они до сих пор на свободе.

Степан берет первого секретаря обкома в заложники, выводит его из обкома и везет на мотоцикле в лес. В лесу, Степан делает из секретаря обкома натуральное чучело, поит его подсолнечным маслом.

После чего оставляет секретаря обкома в лесу вот в таком виде, а сам уезжает. Степан едет в театр, где его видит сидящий в засаде Андрей. После спектакля Джульетта заходит в гримерку, где уже сидит Степан с дочкой. Степан при дочке начинает выяснять отношения с Джульеттой. Степан при дочери называет жену проституткой, она в долгу не остается и называет его тряпкой.

Бурные выяснения отношений с истеричными выкриками и битьем зеркал, прерывают злобные упыри из НКВД, которые вламываются в гримерку и производят арест Джульетты, Степан остается один с дочкой на руках. Веригин оставляет дочку в гримерке, выбегает в коридор, где видит сына наставившего на него пистолет. На этом занавес. Ну что тут сказать, пьянок в этой серии стало меньше, бреда больше, что будет дальше надо посмотреть, так что..

Продолжение следует...

При написании статьи мной использовались скриншоты сделанные во время просмотра этого сериала

Большая просьба к читателям канала, пожалуйста ведите себя поактивнее, ставьте лайки, пишите комментарии, тогда может быть у статей на канале будет побольше охват, что в принципе далеко не факт. Кто на канал еще не подписан, то не забывайте подписаться.

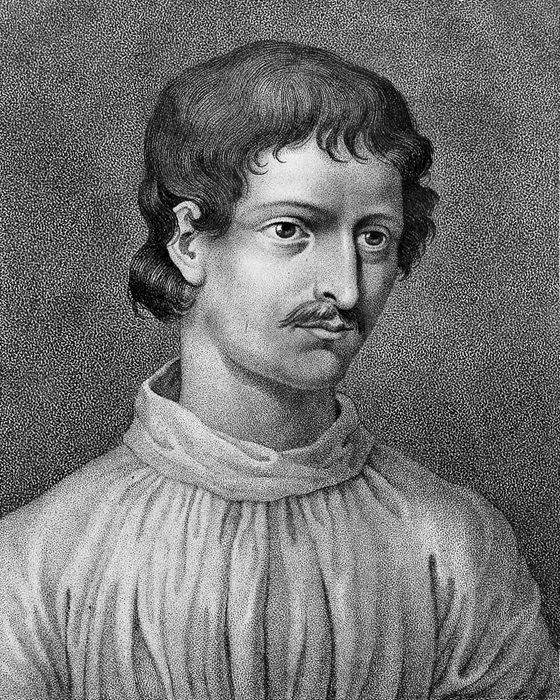

Джордано Бруно и Галилео Галилей против Святой Инквизиции

В 1548 году в семье солдата Джованни Бруно из городка Нола близ Неаполя родился мальчик, которому родители дали имя Филиппо. В возрасте 17 лет юноша поступил в монастырь Сан-Доменико-Маджоре, а 16 июня 1566 года постригся в монахи под именем Джордано. В 1572 году Джордано получил сан католического священника, однако спустя 3 года на его церковной карьере был поставлен крест. В 1575 году, после того, как настоятель монастыря обнаружил в келье Джордано запрещенные католической церковью книги, Бруно пришлось срочно бежать из Неаполя, дабы не оказаться в застенках инквизиции. Проскитавшись несколько лет по разным итальянским монастырям, в апреле 1579 года Джордано отправился в Женеву, в которой он решил навсегда покончить с церковью и впредь жить светской жизнью. Бруно устроился работать в местную типографию, где он стал заниматься исправлением печатных оттисков.

В качестве хобби Джордано посещал различные диспуты, на одном из которых он познакомился с сочинениями врача и философа Парацельса, который считал, что Адам и Ева не являются прародителями всего человечества и что открытие новых материков лучшее тому доказательство. Также Джордано участвовал в диспутах, проходящих при Женевском университете, в котором преподавали протестантскую картину мира (первым ректором этого учебного заведения был сподвижник Жана Кальвина Теодор Беза). На одном таком собрании Бруно представил свою брошюру, посвященную разоблачению ошибок женевского профессора философии Антуана Делафе, в которой перечислялись 20 заблуждений профессора. В результате такого фортеля Джордано вновь обвинили в ереси, и, сбежав от католической инквизиции, он попал в руки "инквизиции" кальвинистской. По результатам расследования суд постановил уничтожить еретическую брошюру, а самого Джордано на две недели посадить в тюрьму и отлучить на этот срок от церкви, хотя он сам никогда не заявлял, что переходил в протестантизм. 27 августа 1579 года церковная комиссия постановила снять отлучение и освободить Бруно, после чего он сразу же уехал из Женевы во Францию.

В 1581 году он стал преподавателем Сорбоннского университета в Париже. Там он обратил на себя внимания французского короля Генриха III, который даже пригласил его ко своему двору. Казалось, что Джордано наконец-то нашел свое место в жизни, однако экстраординарность его взглядов вновь сыграли с ним плохую шутку. На своих лекциях Бруно принялся критиковать логику Аристотеля, считавшегося в католическом мире непререкаемым авторитетом, чем вызвал на себя гнев профессуры Сорбонны. Получив от короля Генриха рекомендательные письма, Джордано собрал вещи и переехал на сей раз в Англию, которая к тому времени окончательно стала протестантской страной. На Туманном Альбионе Бруно вновь стал посещать диспуты, на которых он на этот раз пытался убедить собравшихся в истинности идей Николая Коперника, согласно которым Солнце, а не Земля, находится в центре планетарной системы. Впрочем, сломать убеждение английской элиты в том, что Солнце вращается вокруг Земли, ему так и не удалось.

В 1585 году французский посол Мишель де Кастельно, под чьим покровительством находился Бруно, был снят со своей должности и отозван во Францию. Вместе с ним Англию покинул и Джордано, который после коротко пребывания в Париже переехал в Священную Римскую Империю. По ней беспокойный философ скитался 5 лет и, как всегда, вступал в ожесточенные споры с апологетами веры, в результате чего в 1589 он был вновь отлучен от лютеранской церкви. В конце концов, уставший от постоянных переездов Джордано решился вернуться на родину. В 1591 году он переехал в Италию, где устроился преподавателем в Падуанский университет.

Отличительной способностью ума Бруно была его удивительная память. Он даже создал собственную науку для усиления запоминания – мнемонику. Сам он помнил наизусть сотни книг - от Священного писания до алхимических трактатов. Именно на эту способность Джордано обратил внимание молодой венецианский аристократ Джованни Мочениго, который предложил Бруно за щедрое вознаграждение переехать в Венецию и взять его, Мочениго, к себе на обучение. Джордано принял приглашение и переехал в морскую республику, однако уже через год Бруно обозвал своего ученика безнадежным и не за какие деньги не хотел продолжать обучение Мочениго. Такое поведение учителя жутко взбесило молодого аристократа, в результате чего он в ночь с 22 на 23 мая 1592 года в сопровождении своих слуг ворвался в спальню Бруно, вывел его оттуда и запер на чердаке своего замка, чтобы задержать. На следующий день Мочениго направил венецианскому инквизитору донос на Бруно, в котором сообщил, что - "много раз слышал от Джордано Бруно, что существуют бесконечные миры; что Христос совершал мнимые чудеса и был магом; что Христос умирал не по доброй воле и насколько мог старался избежать смерти; что возмездия за грехи не существует; что души, сотворённые природой, переходят из одного живого существа в другое. Также он говорил, что Дева Мария не могла родить; что все монахи ослы, которые позорят мир; что у нас нет доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Богом".

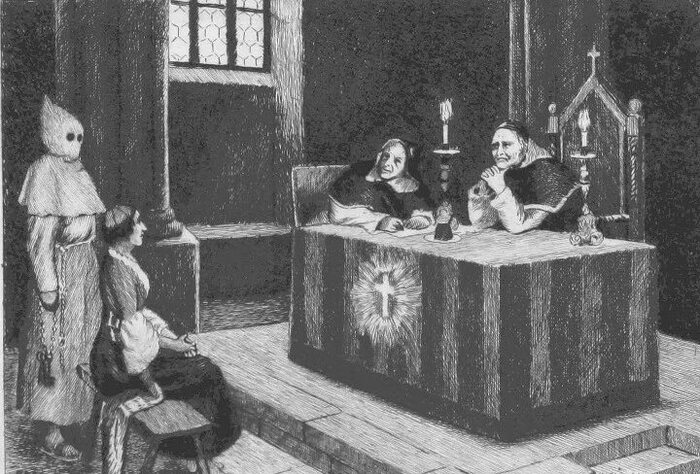

В ночь с 24 на 25 мая Джордано Бруно был доставлен в тюрьму венецианской инквизиции, после чего местные инквизиторы начали собирать улики против подозреваемого. 26 мая были допрошены проживавший в Венеции сиенский книготорговец Джамбаттиста Чотто и венецианский книготорговец Джакомо Бертано. Оба не подтвердили основного содержания доносов Мочениго, но сообщили, что Джордано слывёт человеком неверующим. Сам же Джордано на допросах заявил, что: "Существует бесконечная вселенная, созданная бесконечным божественным могуществом. Ибо я считаю недостойным благости и могущества божества мнение, будто оно, обладая способностью создать кроме этого мира другой и другие бесконечные миры, создало конечный мир". Бруно провозгласил существование бесчисленных отдельных миров, подобных миру этой Земли. Когда инквизиторы спросили, что Бруно думает о Христе, он ответил, "что в нем было такого рода присутствие, благодаря которому можно сказать об этом человеке, что он - божество, и об этом божестве, что оно - человек". Также на допросе Бруно сообщил, что прошло уже приблизительно 16 лет с тех пор, как он в последний раз исповедовался. За эти годы он пару раз пытался получить отпущение грехов, однако священники сказали ему, что они не могут принять у него исповедь, так как Бруно отступник, а соответственно, он не может присутствовать при богослужении. Также Джордано рассказал, что он на протяжении долгих лет находился в еретических странах, был в общении с еретиками и жил как они. В том числе он пил и ел все продукты, включая мясо, во время Великого поста.

Выслушав показания Бруно, инквизиторы заявили ему, что отступничество в течение столь длительного времени ставит Бруно под очень большое подозрение в отношении святой веры. Джордано попросил наложить на себя любое покаяние, даже превосходящее по тяжести обычное покаяние, но не такое, которое могло бы публично опозорить его и осквернить святую монашескую одежду, которую он носил. Летом на Бруно был получен новый донос, на этот раз от монаха Челестино, в котором тот сообщил, что Бруно говорил: "что Христос не был распят на кресте, а был подвешен на столбе с перекладиной в форме костыля, который тогда употребляли, называя виселицей. Что Ада нет, и никто не осужден на муки вечные. Что имеется множество миров, что все звёзды - это миры, и что величайшее невежество - верить, что существует только этот мир; что Каин был честным человеком и поделом убил своего брата Авеля, ибо тот был злодей и палач животных; что Моисей был коварнейшим магом и легко победил магов фараона, будучи более опытным в магическом искусстве. " В конечном счете, именно показания аристократа Мочениго и монаха Челестино и стали основой инквизиционного процесса против Джордано Бруно.

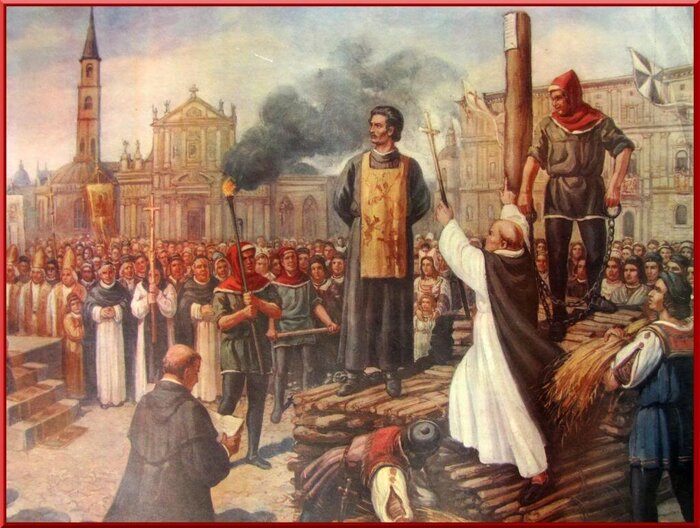

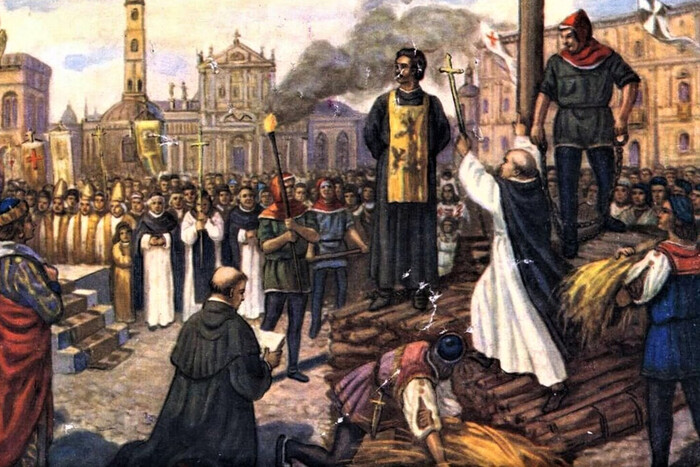

27 февраля 1593 года после года в венецианской тюрьме Бруно по запросу папы Климента VIII был перевезён в Рим. В римских тюрьмах он провёл еще семь лет, не соглашаясь признать свои убеждения ошибкой. Наконец, 10 сентября 1599 года Бруно был предоставлен сорокадневный срок для покаяния, в течение которого уполномоченные инквизиторы убеждали Джовани признать свои "тягчайшие заблуждения и ереси", однако Бруно так и остался непреклонным. В результате этого упорства 8 февраля 1600 года инквизиция объявила Джордано Бруно нераскаявшимся еретиком и передала его на суд губернатора Рима, поручая подвергнуть осуждённого "наказанию без пролития кров", что означало требование казни на костре. По решению светского суда 17 февраля 1600 года Джордано Бруно предали сожжению на площади Цветов в Риме. Палачи привели Бруно на место казни, привязали к столбу, что находился в центре костра, железной цепью и перетянули мокрой верёвкой, которая под действием огня стягивалась и врезалась в тело. Последними словами Бруно были: "Я умираю мучеником добровольно и знаю, что моя душа с последним вздохом вознесётся в рай". После произошедшей казни пепел костра сбросили в реку Тибр.

Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1600 году в католический Индекс запрещённых книг и находились в нём до его последнего издания 1948 года. В 1998 году глава Римско-католической церкви Иоанн Павел II отказался рассмотреть вопрос о реабилитации Бруно, считая действия инквизиторов оправданными. На 400-летие смерти Бруно в 2000 году кардинал Анджело Содано назвал казнь Бруно "печальным эпизодом", тем не менее, указал на верность действий инквизиторов, которые, по его словам, "сделали всё возможное, чтобы сохранить Бруно жизнь". Вопреки расхожему мнению, что Джордано Бруно был казнен инквизицией за веру в то, что земля круглая и вертится вокруг Солнца, в дошедшем до нас смертном приговоре не упоминается наука. Джордано был убит исключительно за свои взгляды на религию. Гелиоцентрическая система мира же, предложенная Николаем Коперником и на которую ссылался в своих диспутах Бруно, была запрещена католической церковью только в 1616 году при Папе Павле V, и произошло это во многом из-за работ Галилео Галилео - активного сторонника гелиоцентрическая системы мира.

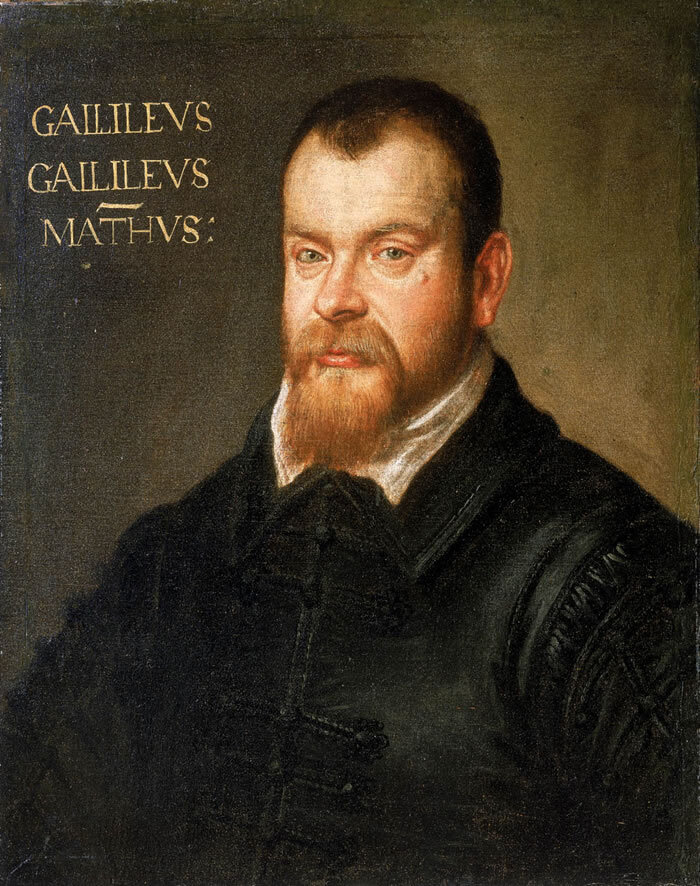

Галилей родился в 1564 году в итальянском городе Пиза в семье родовитого, но обедневшего дворянина Винченцо Галилея. В 1581 году 17-летний Галилео по настоянию отца поступил в Пизанский университет изучать медицину. В университете он успел основательно ознакомиться с сочинениями античных философов и математиков и заработал среди преподавателей репутацию неукротимого спорщика. Уже тогда он считал себя вправе иметь собственное мнение по всем научным вопросам, не считаясь с традиционными авторитетами, Вероятно, в эти же годы он познакомился и с теорией Коперника. С медициной, впрочем, у Галилея так и не сложилось - ввиду обнищания его отца он больше не мог вносить плату за обучение, в результате чего был отчислен из университета на 3 курсе. Однако к этому времени Галилей сумел зарекомендовать себя как очень талантливый юноша, благодаря чему его на попечение взял богатый покровитель науки маркиз Гвидобальдо дель Монте.

В 1589 году Галилей вернулся в Пизанский университет, но теперь уже не учеником, а профессором математики. В 1592 году он получил место в престижном и богатом Падуанском университете Венецианской республики и вскоре стал самым известным профессором в городе - студенты толпами стремились на его лекции, а венецианское правительство постоянно поручало Галилею разработку разного рода технических устройств.

Однако были у Галилея и недоброжелатели. В 1604 году на него поступил донос в инквизицию, в котором его обвинили в занятии астрологией и чтении запрещённой литературы. Впрочем, падуанский инквизитор Чезаре Липпи, симпатизировавший Галилею, оставил донос без последствий. В 1609 году, узнав об изобретении в Голландии зрительной трубы, Галилей собственноручно сконструировал первый в мире телескоп, с помощью которого он открыл горы на Луне, увидел, что Млечный Путь распадается на отдельные звёзды, а также обнаружил четыре спутника Юпитера. Сделанные с его помощью открытия были настолько поразительны, что даже многие годы спустя находились люди, которые отказывались поверить в изложенные им факты, утверждая, что это иллюзия. После изобретения телескопа Галилей стал самым знаменитым учёным Европы, а в его честь начали сочинять оды, где он сравнивался Колумбом.

В 1610 году Галилео получил доходное место советника при дворе тосканского герцога Козимо II Медичи. Во Флоренции Галилео начинает активно пропагандировать гелиоцентрическую систему мира, чем вызывает сильнейшее раздражение у церкви, считающей в то время теорию вращение Земли противоречившей текстам Псалмов, в которых говорится о неподвижности Земли и движении Солнца. В 1611 году Галилей отправился в Рим, надеясь убедить Папу, что теория Коперника вполне совместима с католицизмом. В Вечном городе он продемонстрировал священнослужителям свой телескоп и предложил посмотреть в него всем желающим. Однако кардиналы для начала создали целую комиссию для выяснения вопроса, не грешно ли смотреть на небо в трубу, но пришли к выводу, что это позволительно. Тем не менее, убедить Папу в том, что Земля это не центр вселенной, учёному так и не удалось.

В 1613 году Галилей опубликовал открытое письмо к своему ученику аббату Кастелли, в котором заявил, что Священное Писание относится только к спасению души и в научных вопросах не авторитетно, так как "ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление природы". В конце концов, такое поведение учёного привело к тому, что 25 февраля 1615 года римская инквизиция завела против Галилея дело по обвинению в ереси, а на следующий год, 5 марта 1616 года, Папа Павел V признал всю теорию гелиоцентризма опасной ересью. После такого Галилею ничего не оставалось, кроме как согласиться на закрытие его дела в обмен на отказ от поддержки "коперниканской ереси". В реальности же Галилей на протяжении следующих 16 лет собирал материалы в защиту своей теории и ждал удобного момента для их публикации.

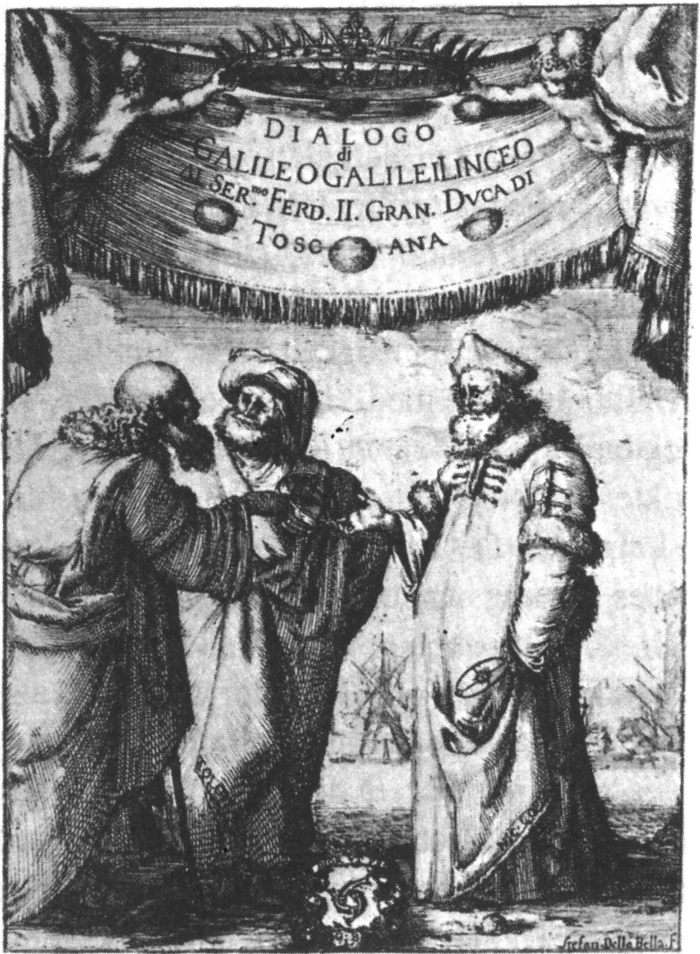

В марте 1632 года Галилео решил, что этот момент настал, и выпустил в свет книгу "Диалог о двух главнейших системах мира - птолемеевой и коперниковой". В ее сюжете лежит диалог между тремя любителями науки: коперниканцем Сальвиати, нейтральным участником Сагредо и простаком Симпличио, твердящим постулаты Аристотеля и Птолемея. Автор воздерживается от суждений о том, какая система мироздания истинна, геоцентрическая или гелиоцентрическая, но вложенные в уста Сальвиати аргументы в пользу последней говорят сами за себя. После выпуска книги Галилей отправил 30 экземпляров своей книги влиятельным духовным лицам Рима, чем, по сути, сам себе подписал приговор.Как говорят, прочитав книгу, Папа Урбан VIII пришел в ярость, так как узнал в простаке Симпличио самого себя и свои собственные аргументы в защиту геоцентрической системы. Книга была немедленно запрещена и изъята из продажи, а Галилея вызвали в Рим на суд инквизиции по подозрению в ереси.

Следствие тянулось с 21 апреля по 21 июня 1633 года. По окончании первого допроса Галилея взяли под арест, однако в заключении он провел всего 18 дней. Такая необычная для инквизиции снисходительность была вызвана согласием Галилея покаяться, а также влиянием тосканского герцога Козимо, непрестанно хлопотавшего о смягчении участи своего старого учителя. Однако за столь недолгий срок Галилея, судя по всему, успели попытать, так как в приговоре были обнаружены следующие слова: "Заметив, что ты при ответах не совсем чистосердечно признаёшься в своих намерениях, мы сочли необходимым прибегнуть к строгому испытанию". После "испытания" Галилей в письме из тюрьмы сообщает, что не встаёт с постели, так как его мучает ужасная боль в бедре.

На церковном суде обсуждалось два основных вопроса: сознательно ли Галилей нарушил эдикт о запрещении теории Коперника и раскаивается ли он в содеянном? Три эксперта инквизиции дали заключение, что книга Галилея нарушает запрет на пропаганду доктрины Коперника. В итоге учёный был поставлен перед выбором - либо он покается и отречётся от своих "заблуждений", либо его постигнет участь Джордано Бруно. На последнем допросе, состоявшемся 21 июня, Галилей подтвердил, что согласен произнести требуемое от него отречение. После этого Галилео объявили "сильно заподозренным в ереси" и приговорили к тюремному заключению на срок, который установит Папа. После оглашения приговора Галилей на коленях произнёс предложенный ему текст отречения. Копии приговора по личному распоряжению Папы Урбана были разосланы во все университеты католической Европы.

Вскоре после вынесения приговора Галилея поселили на одной из вилл Медичи, откуда позднее он был переведён во дворец своего друга, архиепископа Пикколомини в Сиене. Спустя пять месяцев Галилею было разрешено отправиться на родину, и он поселился в Арчетри, рядом с монастырём, где находились его дочери. Остаток жизни Галилео провёл под домашним арестом и под постоянным надзором инквизиции, которая постоянно угрожала ему переводом в тюрьму за малейшее нарушение режима. Несмотря на надзор, Галилей сумел написать несколько книг. Последней его работой стала книга "Беседы и математические доказательства двух новых наук", в которой он разгромил основы аристотелевой динамики. Бросая вызов инквизиции, Галилей вывел в новой книге тех же трёх персонажей, что и в запрещённом ранее "Диалоге о двух главнейших системах мира". В мае 1636 года учёный провёл переговоры об издании своего труда в Голландии, а затем тайно переправил туда рукопись.

Галилео Галилей умер 8 января 1642 года на 78-м году жизни в своей постели. Все труды великого ученого в конечном итоге унаследовал его единственный внук, который, впрочем, решил связать свою судьбу с религией, а не с наукой. Постригшись в монахи, он сжёг все хранившиеся у него бесценные рукописи своего деда как богопротивные.

31 октября 1992 года папа Иоанн Павел II на пленарном заседании Папской академии наук официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив Галилея отречься от теории Коперника.

Ландскнехты. Рождение легендарных наемников

Итак, в какой-то определенный момент времени вы понимаете, что ваш скилл в Medieval Total War достаточный для завоевания Европы. После чего вас по каким-то заурядным обстоятельствам занесло на рубеж XV-XVI веков. Да еще в качестве какой-нибудь важной особы, например, Максимилиана I, сына Императора Священной Римской империи, регента герцогства Бургундского (того, что от него осталось).

И вот вы ищите привычный интерфейс, чтобы нанять себе отправленных по почте и демонтированных рыцарей. У нас есть прекрасный шанс ощутить на себе весь процесс сбора правильной армии на примере Максимилиана.

С одной стороны, можно было бы вообще не нанимать, а тупо собрать ополчение забесплатно и пойти воевать. Но, проведя незапланированный отпуск на 4,5 месяца запертым в Брюгге (1488 г.), Максимилиан был, похоже, недоволен куцей анимацией, которая состояла из пыток и казней его сторонников на площади под окнами его «тюрьмы». Прочувствовав на себе обратную сторону мобилизации, он решил сосредоточиться на наемных войсках. Благо задел найма он уже успел сформировать на базе немцев, коим для инструкторов наняли ветеранов-швейцарцев. В этом была определенная историческая ирония, ведь, привлекая к военной службе швейцарцев, предки Максимилиана ровно так же получили среди них восстание. Леопольд II, который пошел их приводить к покорности, погиб при Земпахе (1386).

Слуги немецкой земли

В статьях по ландскнехтам любят уделять внимание обсуждению этимологии самого термина, которые по сути сводятся к пересказу рассуждений историка Ганса Дельбрюка [1]. Или, если по-простому, то мы не знаем точно, что означает этот термин и как он возник, но мне нравится одна общая линия, проходящая через множество исследований – термин «ландскнехт» нужен был, чтобы замаскировать «военную» принадлежность [2]. И это не просто так, но обо всем по порядку.

Немного неочевидных экономических нюансов для тех, кто задается вопросом, а что мешает просто набрать армию под свои запросы и завоевать Европу.

Дам несколько цифр – предположим, что мы собираем армию в 20 000 пехотинцев и тысячи 4 всадников. Сила солидная, хотя Максимилиан хотел 50 000. Начнем с малого, итак, жалование одного пехотинца – 4 гульдена в месяц [3]. Итого 80 000 гульденов в месяц, однако, есть солдаты на двойном жаловании, которые составляли первые шеренги, было, соответственно, 8 гульденов, плюс старшие, капитаны и пр. Возьмем 100 000 для ровного счета. Добавим 4000 всадников, для удобства округлим до 140 000 гульденов в месяц. Все личные владения Максимилиана приносили 364 000 гульденов [4]. Это без учета расходов, к примеру, его двор «съедал» 90 000 гульденов. Все еще думаете, впишемся? Можно самостоятельно снарядить их оружием и доспехами на 16 гульденов — вот еще плюс тысяч 213 000 (у допельсолднеров они есть) [5]. Вот мы 364 тысячи и освоили – больше, правда, ни на что не останется.

Остается последняя проблема: 150 000 гульденов такая армия съедала в месяц, а 364 000 владения Максимилиана приносили. в год.

Естественно, я несколько нагнетаю – в частности, указываю доходы Максимилиана от его родовых владений. Но в целом даже на пике он выходил со всей империей на уровень 500 000–1 000 000 гульденов [6]. Нидерланды были богаче и зарабатывали «астрономические» 1,2 млн. в год, Франция еще больше [7]. Да, его внук ужал расходы на армию в 24 000 человек до 128 000 гульденов в месяц [8]. Но уже понятно, порядок цифр такой, что поставить «под ружье» на постоянную основу армию было астрономически дорого.

Добро пожаловать в средневековье, где набор армии представляет собой кнопки с выбором последствий:

Или остается вариант рыцарей — они как бы служат за землю и в теории вообще бесплатные, но есть нюансы…

Рыцари

Несмотря на кажущуюся идентичность, рыцарство не было прямым синонимом Имперских князей. Военное сословие было несколько отделено от олигархата и в теории должно было подчиняться напрямую Императору. На практике с этим было также масса проблем – времена, когда несколько тысяч всадников могли что-то решить на поле боя давно прошли, армии требовались большие числа. Поместья зачастую не обеспечивали достаточный денежный поток, чтобы обеспечить себя вооружением. Ресурсы были сосредоточены в руках князей, а рыцарям иногда просто приходилось наниматься к ним в виде рэкетиров и бандитов [9].

Для примера, Максимилиану вместо планировавшихся 12 000 человек для похода удалось выковырять из Империи… 1000 [10].

Как-то в шутку Максимилиан сказал, что у него «четыре дьявола: французы и венецианцы, которые никогда не сдерживают своих обещаний; турки, истинные честные люди, которые уважают заключенные ими договоры; четвертый дьявол — швейцарцы, которые разрушили все, что построил король; и если бы его спросили под присягой, кто несет главную вину за все, то это были бы немецкие князья».

Вот и причина, по которой название воинов новой армии пытались заретушировать. Самый лучший правитель – это тот, у кого нет ни армии, ни денег и он полностью зависит от знати. Но если у него появится у него появится армия...

Однако рубеж XV и XVI веков ознаменовался тем, что предохранители начали гореть.

Предохранитель первый

Первый предохранитель сожгли швейцарцы. Столетие побед привело их к мысли о собственной неуязвимости, что в свою очередь породило тактику тотального превосходства над всеми. Они просто не сбегали при первом шухере, что в свою очередь было дикостью для наемных армий итальянских кондотьеров, которые задавали моду того времени. Если ты не сдаешься, то за тебя не будут платить выкуп, если не убегаешь, то могут же убить. В итоге потери в наемной армии Карла Смелого в битве при Грансоне составили 200 человек убитыми при разбежавшейся армии [11]. Куда серьезнее была вторая проблема – на военном совете в 1471 году Жан V де Бюэй (бывший спутник Жанны Д, Арк) сказал Людовику XI [12]:

«В дни вашего отца, когда было восемь или десять тысяч человек, считали это очень большой армией: сегодня это совсем другое дело. Никогда не видел более многочисленной армии, чем армия моего господина Бургундского, как по артиллерии, так и по боеприпасам всевозможного рода: ваша же армия тоже самая прекрасная, которая, когда‑либо была набрана в королевстве. Что же касается меня, я не привык видеть столько войск вместе»

Средняя полевая армия того времени, способная решать стратегические задачи насчитывала 12-15 тысяч человек. Швейцарцы применяли ноу-хау, они просто мобилизовали все что мобилизуется, выставляя в поле до 30 000 человек, что вкупе с тактикой бежать в сторону врага, а не наоборот произвело настоящий фурор в военном деле. Такая технология вроде бы была не масштабируемая, поскольку она могла работать на относительно небольшом удалении от городов. Для длительных походов она не подходила, с одной стороны, отсутствовали логистические линии для снабжения этой группировки. Перед битвой при Муртене союзным частям просто поставили в поле столы с едой, они поели, поспали в траве и пошли бить войска Карла. C другой стороны – это все-таки гражданское мужское население, которое должно быть занято в обычной экономике кантонов.

Но… Вкусив легких денег, на такие нюансы швейцарские мужики забили болт. Пропитание они добывали грабежом, а на угрозы властей союза был положен основательный швейцарский меч…

Как отмечает Джон Маккормак, автор книги по истории наемничества в Швейцарии, «группа швейцарских наемников пятнадцатого века была скорее буйной бандой мародеров, чем организованным военным формированием» [12]. Короче говоря, одномоментное появление на рынке наемников силы, которая была способна менять любой политический расклад, перевернуло баланс сил.

Несмотря на то, что швейцарцы номинально относились к Священной Римской империи, на деле их отношения были далеки от дружелюбия, и Максимилиан задался вопросом, где бы найти наемников поближе. В этом ему помогла экономика немецких земель.

А там всё было очень плохо – количество безземельных жителей колебалось от 50 до 65%, причем тенденция была к росту [13]. В Гамбурге официальная заработная плата плотников и ткачей выросла на 40 процентов в течение шестнадцатого века, в то время как цена их основных продуктов питания, ржаной муки для черного хлеба, выросла на 380 процентов [14]. В Швабии, как отмечает один из современников. «пища самых зажиточных крестьян теперь почти значительно хуже той, что раньше ели поденщики и батраки» [15]. Малоимущие ремесленники были вынуждены заниматься нищенством, помимо основной работы. В свою очередь, это было тяжелым социальным ударом, поскольку в Германии нищенство сильно порицалось, что для рабочих людей было эмоционально тяжело принять. Наемничество давало очевидный выход – престижная служба, входной билет куда ограничивался одним гульденом, именно столько стоила пика, а доспехи были недоступной роскошью [16].

Другим источником найма были дети богатых буржуа и дворян. Невольно представляешь себе этакий образ богатого отпрыска в доспехах, решившего посвятить себя военной службе. Увы, необходимо снова сделать поправку на средневековые реалии. Я думаю, многие помнят сказку про кота в сапогах, хотя это в целом общий паттерн – когда старшему сыну достается мельница, среднему жернов, а младшему кот.

Знакомьтесь, право майората, когда старший наследует всё [17]. Остальные либо остаются в семье на унизительном положении Hausgenossen (кто жил на одной площади с хозяевами дома) или Gesinde (прислуга) [16]. Ну или просто идут нахер, а точнее в армию. Что иронично, это нашло отражение в специфичном фольклоре, когда старший сын изображается опорой семьи, ухаживающим за старым отцом, а младший – непутевым ландскнехтом.

Обратите внимание на ландскнехта, над которым скачет черт и его благочестивого брата, ухаживающего за родителями. То, что брату просто не оставил выбора майорат, современники, видимо, вынесли за скобки сознания.

В итоге ряды ландскнехтов с запасом пополнили люди, у которых стоял выбор между тем, чтобы сдохнуть в канаве от голода и сдохнуть в канаве от голода в красивых шмотках [18].

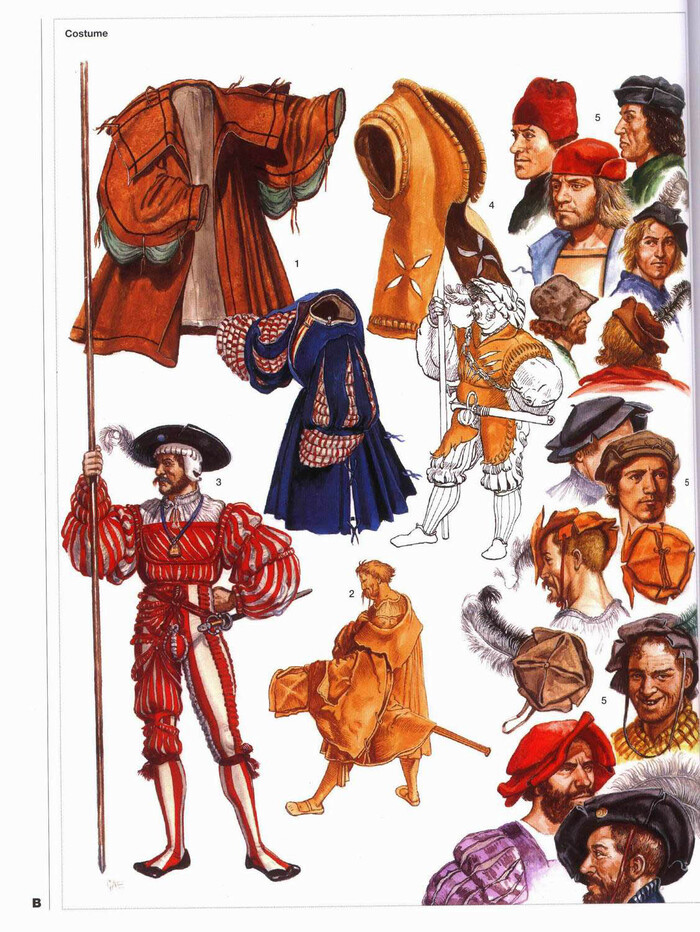

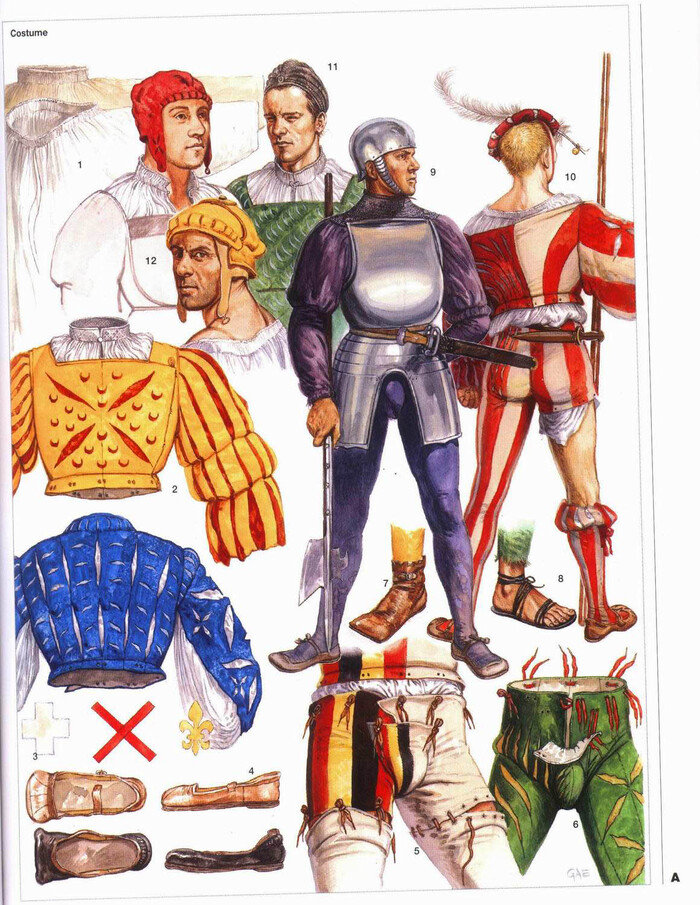

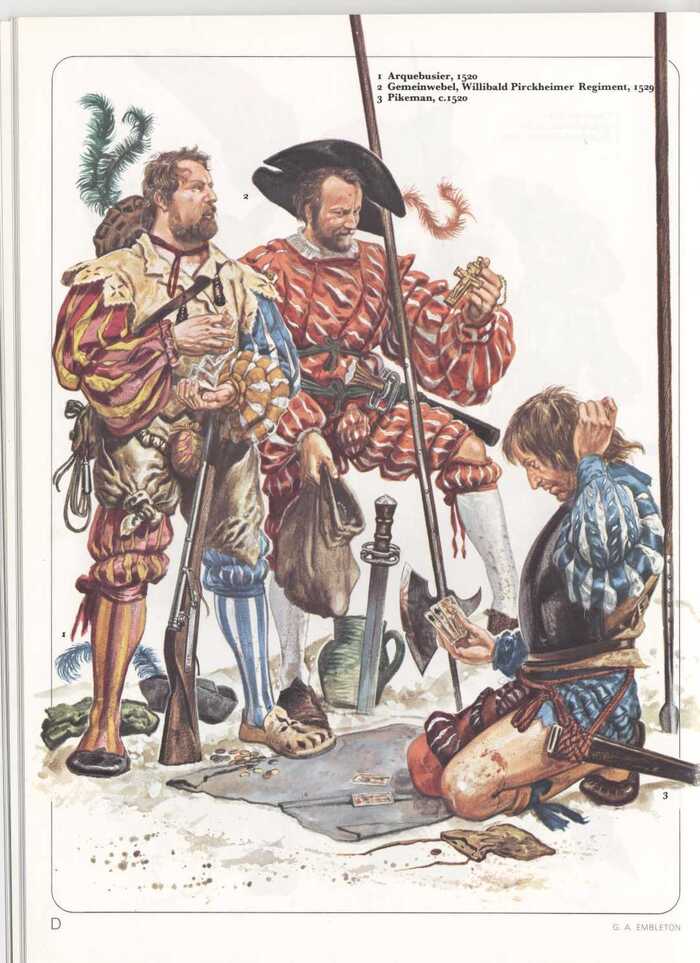

В карусели набор вариантов одежды ландскнехтов

Впрочем, юг, где майората не было и имущество делили по-братски, также давал основательный приток наемников. Дело в том, что пропорциональный раздел наследства просто приводил к тому, что уже ни один из сыновей не мог позволить себе служить в тяжелой коннице. А если условную мельницу делили два-три поколения, то внуки могли сказать что-нибудь в стиле «а ничего тот факт, что нам остался только жернов?».

Но они могли купить себе доспех и считаться солдатом на двойном жаловании, образовывая первые шеренги строя за 8 гульденов в месяц. А если удавалось приобрести чахлую лошадку и пару пистолетов, то ты уже рейтар, ебать. Разведка, фуражировка и кратно больший доход по сравнению с простыми наемниками, но шанс получить пизды от своих же, ибо тяжесть войны несут как бы они, но за меньшие деньги.

Как можно видеть, фактически кадровый состав наемников составляли люди, места которым в обществе не нашлось. Максимилиан же активно пиарил наемную службу, шагая с пикой наперевес, дабы все поняли, что умереть за Императора лучше, чем жить для себя. Такой нарратив решал и проблему доспехов - зачем они? Император защищает.

Предохранитель второй – деньги

Невольно возникает вопрос: а если всё это стоило таких безумных денег, то как правители умудрялись сводить дебет с кредитом? Просто не внедряли этот бесовский бухгалтерский учет, да и всё.

Первоначальный план Максимилиана был надежен, как швейцарский пехотинец: он нанимал на время кампании несколько тысяч местных немцев, а потом распускал. Поначалу всё шло по плану, но быстро полетело в пизду. Предполагалось, что по окончании войны наемники просто вернутся к своей гражданской жизни.

Внезапно оказалось, что, оказавшись без жалования, ландскнехты начинали тупо грабить все вокруг. Возвращаться наемникам зачастую было просто некуда, что моментально создало маргинализированные банды солдат, которые терроризировали население.

Т.е. государства просто не имели военных институтов, куда можно было интегрировать вчерашних наемников и заниматься тем, что приписывают им популяризаторы, а именно высокой организацией, муштрой и прочими атрибутами нормальных армий. Если первоначальное ядро, которое собирал Максимилиан, еще имело какое-то обучение владению пикой, то по мере увеличения их количества ландскнехты имели два агрегатных состояния – ожидание нанимателя (Gartzeit), которое становилось настоящим бичом окрестностей, и найм. Мирное население писало Максимилиану жалобы о том, что ландскнехты грабят все живое вокруг, в ответном письме он отчитался, что проблему решил.

Естественно, безумные расходы нанимателя не способствовали желанию тратить драгоценное время на подготовку, в то время как сокращение поголовья солдат в ходе войны было хорошим способом сэкономить на жаловании. Наемник в первую очередь считался инвестиционным активом, который должен был приносить прибыль [19]. Общество исторгло из себя наемников и платило им той же монетой, города держали вооруженные отряды всадников, задачей которых было отлавливать странствующих наемников без хозяина и вешать по окрестным деревьям.

Ландскнехты платили обществу тем же, дистанцируясь от мирной жизни и создавая свое собственное военное сословие. Декреты об одежде, призванные укрепить сословные ограничения (по типу малиновых штанов), в отношении ландскнехтов на период похода были просто сняты [20]. Как говорил Максимилиан: «Их жизнь настолько коротка и безрадостна, что великолепная одежда — одно из их немногих удовольствий. Я не собираюсь отбирать его у них». В теории, возвращаясь с похода, они должны были вернуться к обычной мирной жизни, с соответствующими ограничениями на одежду сословий, на практике же попробуй заставь [21].

Необходимость платить наемникам завязывала экономику государств в бублик. В теории, можно ввести налог. На рейхстаге в Констанце в 1507 году Максимилан оценил поступления налоговые поступления в Империи примерно в 32 000 гульденов в год, вклад же его наследных земель составлял в разные периоды от 500 000 до 1 000 000 [22]. Иначе говоря, Император в основном обкладывал сословия не налогами, а хуями. Князья тупо саботировали попытки собрать с них деньги – их прекрасно устраивала концепция феодализма, при которой они должны государству нихуя. Не устраивает? Найми войска и предъяви претензии, этого как раз ждет Французский король, при первой же междоусобице он первый что-нибудь отожмет. Впрочем, это работало и в обратную сторону, хотя Франция более уверенно шла к централизации, но сословия также восставали при усилении власти монарха [23].

При таких раскладах война финансировалась не только за счет регулярных поступлений (на это уходило 70% бюджета), но путем займов, субсидий, продаж индульгенций, сборов с евреев и вообще всего, что можно было превратить в деньги. В 1493 году Людовико Моро передал Максимилиану миллион (!) флоринов (~гульденов), за что получил титул герцога Миланского в 1494 г., а его племянница Бьянка Мария Сфорца стала женой Императора. Но, конечно, главным кредитором Императора стал знаменитый дом банкиров Фуггеров, который щедро одалживал Максимилиану баснословные суммы (около миллиона гульденов за первые 10 лет) в обмен на эксклюзивные торговые права. Здесь важно понимать – денег не было не у страны, их не было у правителя, Максимилиан на Ульмском сейме (1503) пошутил, что хорошо, что руда так глубоко зарыта и он не может сразу до нее добраться. Отдельные богатые семьи обладали доходами, превышающими поступления всей Империи. Вклад наследственных земель Максимилиана, которые он контролировал, в казну составлял 90% по сравнению со всей Империей. Итог всего этого 6 миллионов гульденов долга, доставшегося его внуку, имя которого легко понять по мему:

Долг, конечно, разными путями постарались всем простить, но прикиньте как все охуели.

Промежуточный итог

При всех входящих данных военной революции в XV-XVI веке не должно было случиться, ибо на нее тупо не было денег. Кроме того, не было военных институтов, которые отвечали бы за организацию процесса хотя бы логистики, про пресловутое обучение или снабжение доспехами я вообще молчу (но расскажу в следующей статье). Знатные сословия вообще упирались всеми конечностями, потому чилить в своем поместье, не плотянологи было намного приятнее, нежели жить под центральной властью. Но… Самые яркие представители эпохи просто сделали вид, что проблем не существует. Наниматели вербовали солдат больше, чем могли оплатить, чтобы победить и рассчитаться с военной добычи. Угадайте, что делал тот, кто не хотел стать военной добычей? То же самое.

Максимилиан просто занимал денег у всех, до кого мог дотянуться, и больше, чем смог бы выплатить до смерти. Что фактически привело к появлению того понятия, про которое вы хотите пошутить в комментариях [24]. Но я это сделаю первый:

На этом мы закончим тему появления наемников, а в следующей статье рассмотрим, как ландскнехты сочетались с такими нюансами, как жалование, обоз/логистика, женщины, религия, инквизиция и общество в целом. Кроме того, там будет много аутентичных гравюр, за фундаментальное изучение которых мы должны сказать спасибо Маттиасу Роггу. Я же в свою очередь говорю огромное спасибо пикабушнику @JohnWestDee, который организовал операцию по доставке книги из Германии прямо мне в объятия.

Примечания

Дельбрюк Г. Всеобщая история военного искусства в рамках политической истории //М.: Эксмо. – 2008. Стр. 646

2. Schöggl A. Vom Söldner zum Free-Lancer: eine rechtshistorische Analyse von den Maximilianischen Reformen bis in die Gegenwart/verfasst von Anja Schöggl. Далее Schöggl A. 1976, P. 9-10

3. Miller D. The Landsknechts. – Osprey Publishing, 1976. – №. 58. P. 6

4. Benecke G. Maximilian I (1459-1519): an analytical biography. – Routledge, 2019. (10 The court of Maximilian and Bianca Maria)

5. Richards J. J. H., Embleton G. Landsknecht soldier, 1486-1560 – 2002. P. 13

6. Wiesflecker H. Kaiser Maximilian I.: Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit: Der Kaiser und seine Umwelt. Hof, Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. – Oldenbourg, 1971. Band V, P. 571-573

7. Wiesflecker H., Maximilian I. die Fundamente des habsburgischen Weltreiches //Wien/München. – 1991. – Т. 24. P. 44, 349

8. Richards J. J. H. (2002), P. 14

9. Wiesflecker H., BAND V, p. 56-58

10. Wiesflecker H. (1991), P. 156

11. А.В. Куркин «Бургундские войны» Том 3. Часть 3, стр. 120

12. McCormack J. One Million Mercernaries: Swiss Soldiers in the Armies of the World. – Pen and Sword, 1993.

13. Майер В. Е. Деревня и город Германии в XIV-XVI вв. – 1979. С. 158

14. Benecke G., 2019 P. 53

15. Александров С.Е. Германское наемничество в период позднего средневековья: дисс. ... канд. ист. наук. М.: Московский педагогический государственный университет, 2001. С. 69

16. Дятлов В. А. «Хаусгеноссен» в немецких городах XV-XVI веков //Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». – 2007. – №. 7. – С. 108-122.

17. Baumann R. Landsknechte: ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg. – Beck, 1994., P. 66

18. Александров С.Е., 2001 С. 68

19. Rogg M. Der Soldatenberuf in historischer Perspektive //Handbuch Militär und Sozialwissenschaft. – 2006., P. 84

20. Rogg M. Landsknechte und Reisläufer: Bilder vom Soldaten //Ein Stand in der Kunst des. – 2002. – Т. 16.. – С. 436-448.

21. Александров С.Е., 2001 С. 176

22. Wiesflecker H., BAND V, p. 572-573

23. Wiesflecker H. (1991), P. 51-52

24. Александров С.Е., 2001 С. 103

Ответ на пост «Два "Товарища" или Флогистон Гражданской войны»1

- а когда вы узнали, что автор текста песни "а я лягу прилягу" и герой поста @vad.nes это один и тот же человек?

- вчера

P.S. Пикабу режет видео

P.P.S. тег "Казахстан" добавлен потому, что клип снят в Алма-Ате.

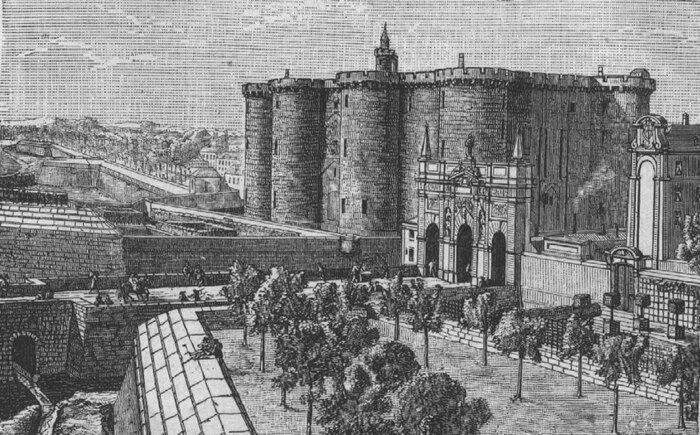

Тайна «Железной маски»

18 сентября 1698 года в королевскую крепость-тюрьму Бастилию (в Париже) был доставлен загадочный пленник, которого сопровождала многочисленная охрана. Отличительной особенностью арестанта была его маска, которая скрывала лицо от окружающих. Несмотря на все меры секретности принятые при содержании данного пленника - информация про него все же просочилась через толстые стены тюрьмы и породила множество слухов и легенд. Про данного узника мой сегодняшний пост.

Арест и первые годы заключения

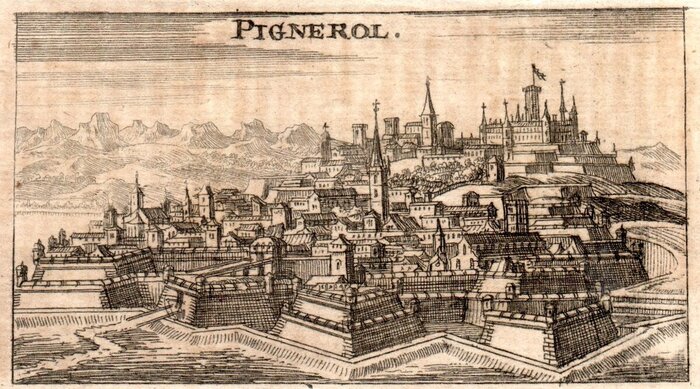

Арест таинственного узника, вошедшего в историю под именем «Железной маски», был проведён с беспрецедентной секретностью и тщательностью, что сразу же указывало на высочайший уровень государственной важности этого дела. Согласно документам, первое официальное упоминание о нём относится к июлю 1669 года, когда военный министр Людовика XIV маркиз де Лувуа отправил строго секретное письмо коменданту тюрьмы Пиньероль Бениню Доверну де Сен-Мару. В письме сообщалось о скором прибытии особого арестанта под именем Эсташ Доже и содержались подробнейшие инструкции по его содержанию. Предполагается, что Эсташ Доже - это не настоящее имя будущего пленника, а псевдоним, так как это имя было вписано другим человеком (почерк отличался от маркиза де Лувуа) и вероятно позднее.

Арест и доставка в Пиньероль были поручены капитану Александру де Воруа, коменданту Дюнкерка, что подчёркивало доверие к нему государства. Операция была проведена настолько скрытно, что, по некоторым данным, даже местный губернатор г. Кале не был поставлен в известность о причинах пребывания капитана де Воруа с отрядом в городе. Узника, чьё лицо было скрыто под бархатной маской с железными застёжками (которая лишь позднее в легендах превратилась в цельнометаллическую), доставили в крепость в конце августа 1669 года.

Меры предосторожности, предписанные Лувуа, были исключительными. Сен-Мару было приказано подготовить специальную камеру с несколькими последовательно закрывающимися дверьми, чтобы полностью изолировать заключённого от посторонних звуков и чужих глаз. Комендант лично должен был обслуживать узника, принося ему еду, и имел право видеть его только один раз в день. Самым суровым был приказ немедленно убить арестанта, если он попытается снять маску или заговорит с кем-либо о чём-либо, не касающемся его насущных потребностей.

Первые годы заключения Доже провёл в строжайшей изоляции. Однако позже, из-за болезни камердинера другого знатного узника, Николя Фуке, Сен-Мар получил от Лувуа разрешение временно использовать Доже в качестве слуги. Это разрешение было дано с оговорками: Доже мог прислуживать только в отсутствие Ла Ривьера (постоянного слуги Фуке) и ни в коем случае не должен был контактировать с другим знатным заключённым, маркизом де Лозеном, который ожидал скорого освобождения и мог бы разгласить тайну.

Заключение на острове Сент-Маргерит

После смерти Никола Фуке в 1680 году и освобождения маркиза де Лозена в 1681 году тюрьма Пиньероль частично опустела, но для Эсташа Доже и его тюремщика Сен-Мара настало время перемен. В 1687 году Сен-Мар получил новое назначение - комендантом крепости на острове Сент-Маргерит, что у побережья Канн. Туда он перевёз и своих самых важных узников, включая Доже. Переезд был осуществлён с привычной секретностью: узника везли в закрытом паланкине, а его лицо по-прежнему скрывала знаменитая маска. Остров Сент-Маргерит был идеальной естественной тюрьмой: окружённый морем, отрезанный от материка, он делал побег практически невозможным. Узника поместили в камеру с зарешёченным окном, выходившим на море. Комната была обустроена относительно неплохо - там была кровать, стол и всё необходимое для жизни, но главным её элементом была дверь с небольшим окошком, через которое ему подавали еду, не заходя внутрь. Легенда гласит, что именно здесь он предпринял одну из самых известных попыток коммуникации с внешним миром: выцарапал на тарелке какую-то надпись и бросил её в море в надежде, что её найдут рыбаки. Тарелку действительно нашли, но она сразу же попала в руки властей, что лишь ужесточило режим его содержания. Сен-Мар, верный инструкциям, продолжал лично присматривать за ним, обеспечивая его существование.

Перевод в Бастилию

Следующий и последний этап его заключения начался 18 сентября 1698 года, когда его под усиленной охраной перевезли в Бастилию. Этот перевод был организован новым губернатором Бастилии, которым как раз стал его старый тюремщик Сен-Мар. Это назначение показывает, насколько король ценил верность и умение хранить секреты, доверяя ключевую тюрьму страны именно тому, кто уже много лет бдительно охранял главную государственную тайну. В Бастилии для него была подготовлена камера в башне Бертодьер. Условия здесь могли показаться даже лучше, чем на острове: ему разрешили иметь собственные столовые приборы, ему шили хорошую одежду, а его рацион, судя по сохранившимся документам, был качественным и обильным, включал мясо, дичь, свежий хлеб и даже деликатесы вродe устриц. Ему даже разрешали играть на музыкaльном инструменте - лютне. Однако вся эта кажущаяся забота лишь подчёркивала его абсолютное одиночество. Маска стала неотъемлемой частью его быта. Он, по некоторым свидетельствам, даже спал в ней. Его единственным контактом с человечеством оставался Сен-Мар, приносивший ему еду и следивший, чтобы никто из охраны даже не взглянул на его лицо. Легенда о его высоком происхождении, вероятно, родилась именно здесь, в Бастилии, благодаря этому почтительному, но жёсткому обращению и полному отсутствию какой-либо информации о нём.

Его жизнь в Бастилии была рутинной и монотонной, лишённой каких-либо событий. Он тихо смирился со своей участью, ни на что не жаловался и, судя по всему, посвящал время чтению (ему разрешали иметь книги), молитвам и музыке. Его здоровье, подорванное десятилетиями заключения в сырых каменных казематах, начало медленно угасать. Он умер 19 ноября 1703 года, унеся свою тайну в могилу. После его смерти все его личные вещи, мебель и даже одежда были немедленно уничтожены, стены его камеры очищены и заново оштукатурены, чтобы не осталось ни намёка на какую-либо надпись. Его тело было похоронено на кладбище Сен-Поль под вымышленным именем «Марчиали».

Так кем же все же был легендарный узник в «железной маске»?

Одной из самых ранних и, благодаря популяризации, самой известной стала версия о том, что под маской скрывался родной брат Людовика XIV, возможно, даже его близнец. Эту идею впервые высказал Вольтер в своих трудах, а затем в дальнейшем развил Александр Дюма в романе «Виконт де Бражелон». Согласно этой теории, король, опасаясь притязаний брата на престол, приказал навечно скрыть его от мира. Однако большинство историков считают эту версию маловероятной, поскольку нет никаких достоверных свидетельств о рождении у Анны Австрийской близнецов, а за каждым шагом королевы пристально следили, и вторая беременность не могла бы остаться незамеченной.

Другая версия, также связанная с королевской семьёй, гласит, что узником мог быть незаконнорожденный сын Людовика XIV от связи с мадемуазель де Лавальер, граф Вермандуа. Согласно некоторым источникам, он мог совершить проступок (например, нанести оскорбление наследнику престола), за что и был тайно заключён. Однако и эта гипотеза имеет слабые места, включая несовпадение дат смерти графа и появления узника.

Среди более реалистичных версий выделяется предположение о том, что человеком в железной маске был Эрколе Антонио Маттиоли, итальянский авантюрист и министр герцога Мантуанского. Маттиоли участвовал в секретных переговорах о продаже Франции крепости Казале, но затем раскрыл тайну сделки другим державам, что вызвало международный скандал и гнев Людовика XIV. Король приказал похитить Маттиоли и заключить его под маской, чтобы скрыть последствия этого провала. Однако и здесь есть несостыковки: некоторые данные указывают, что Маттиоли умер в 1694 году, ещё до перевода узника в Бастилию.

Были и другие, более экзотические предположения. В одной из версий под маской скрывался сам Людовик XIV, подменённый двойником. Так же существует версия, что узником был внебрачный сын королевы. А еще одна версия предполагает, что узником вообще была женщина. Однако эти версии не нашли серьёзного подтверждения в документах.

Таким образом, несмотря на множество гипотез, загадка человека в железной маске остаётся неразгаданной. Наиболее вероятно, что это был кто-то, кто обладал опасными для государства секретами, возможно, незнатного происхождения, но чья тайна была настолько важна, что потребовала крайних мер секретности. Ирония истории в том, что меры, призванные навсегда скрыть личность узника, лишь подогрели интерес к ней, превратив его в одну из самых известных и вечных загадок.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)