Тридцатилетняя война лейтенанта Оноды. Заключение

Капитуляция

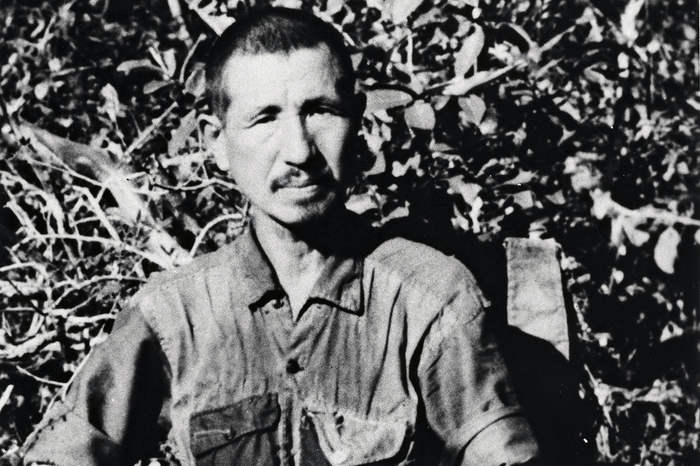

Потеряв своего последнего товарища, Онода собирался мстить островитянам. К большому счастью для всех, этого не случилось.

Смерть Кинсити Кодзуки всколыхнула японскую ответственность. К этому времени его и Оноду считали давно погибшими. Теперь Министерство благосостояния Японии отправило на остров новый поисковый отряд. Он начал прочесывать джунгли, обращаясь к лейтенанту по громкоговорителю, но тот уклонялся от поисковиков.

К Оноде обратились его брат и сестра. Он узнал их по голосам, но не вышел к поисковикам. Позже, когда отряд покинул остров, Онода нашел записку от брата и узнал его почерк. Кроме того, он нашел новые газеты и листовки с информацией.

Однако Онода снова сомневался и находил неувязки. Газеты подробно описывали смерть Кодзуки, в том числе его тело, но ни одна не упомянула “повязку тысячи стежков”, которая была на нем.

Повязка тысячи стежков (сэннинбари), полоса материи, та самая, с красным кругом и иероглифами, которую в кино любят повязывать на лоб одноразовые летчики. На самом деле, она необязательно с флагом и необязательно на лоб. Это воинский амулет, приносящий удачу. Изображено на нем могло быть много чего, но обязательно он должен был быть расшит тысячей стежков нитью, и каждый стежок обязательно должен быть сделан одной женщиной. Матери, жены и сестры, которые и делали такую повязку, должны были стоять долгие часы во многолюдных местах, прося проходящих женщин сделать стежок.

«Теперь, отправляясь в последнюю атаку,

Я никогда не почувствую себя одиноким,

Так как пояс моей матери

Надежно повязан на мне...»

Так писал 21-летний вскоре погибший лейтенант в прощальном стихотворении

Онода сделал вывод, что на острове были действительно японцы, но не для того, чтобы его найти, а с целью сделать разведку. Из газет лейтенант сделал вывод, что Япония и Филиппины дружат, а значит, чтобы не навредить своей стране, ему стоит воздержаться от убийства несчастных островитян. Кто знает, сколько это спасло жизней?

***

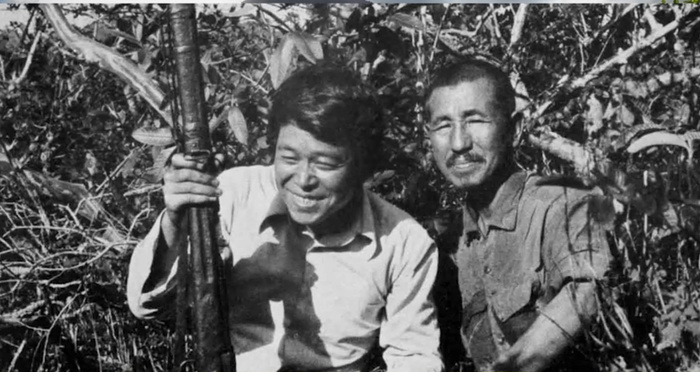

Недоучившийся студент Норио Судзуки любил ездить по миру. Он побывал уже в 50 странах, когда, в 1974 году, решил навестить Юго-Восточную Азию. Здесь Судзуки собирался найти Хиро Оноду, панду и Снежного человека.

Он приехал на Лубанг как просто турист и стал лагерем возле леса. По стечению обстоятельств Судзуки поместился между Онодой и банановой плантацией, к которой Онода хотел пробраться. Лейтенант прятался в лесу неподалеку трое суток, а потом решил применить силу.

Пройдя вперед шагов пять-шесть, я увидел человека, стоявшего спиной к реке. Он разводил костер, очевидно, чтобы приготовить ужин. Убедившись, что оружия поблизости нет, я позвал его. Он встал и обернулся. Его глаза были круглыми, и он был одет в футболку, темно-синие брюки и резиновые сандалии. Он повернулся ко мне и отдал честь. Затем он снова отдал честь. Его руки дрожали, и я готов поклясться, что колени тоже.

Островитяне почти всегда бежали, как только я окликал их, но этот человек стоял на своем месте. Правда, его трясло, но он также отдавал честь. У меня мелькнуло в голове, что он может быть сыном солдата Императорской армии Японии. Он открыл рот и пробормотал: "Я японец. Я японец".

Судзуки спросил, Онода ли собеседник, тот подтвердил, что это так. Судзуки сказал, что война кончилась и спросил, не хочет ли Онода вернуться домой. Тот сказал, что для него война не закончилась, и чтобы вернуться в Японию, лейтенанту нужен приказ вышестоящего командования.

Если бы на нем не было носков, я мог бы его застрелить. По крайней мере, я бы не позволил ему сфотографировать меня. Но на нем были эти толстые шерстяные носки, хотя на нем были резиновые сандалии. Островитяне никогда бы не сделали ничего столь неуместного. Те, кто мог позволить себе носить носки, тоже были в обуви. Я пришел к выводу, что молодой человек действительно должен быть японцем.

Онода увел Судзуки в лес и хорошенько расспросил. Рассказ Судзуки о событиях соответствовал газетам, тому, что Онода привык принимать как вражескую пропаганду.

Судзуки попросил лейтенанта сфотографироваться вместе, иначе ему никто не поверит. Онода согласился. Турист спросил еще раз, на каких условиях тот вернется в Японию, Онода заявил, что после приказа майора Танигути. Майор не был командиром Оноды, но заявил об этом в газетах. Следовательно, по логике Оноды, требовать приказа Танигути, значит не нарушать секретности.

Онода решил провести всю ночь вместе с Судзуки и поговорить с ним как следует. Турист предложил лейтенанту джин, тот отказался, зато с удовольствием принял сигареты. Онода рассказал Судзуки, как он жил на острове.

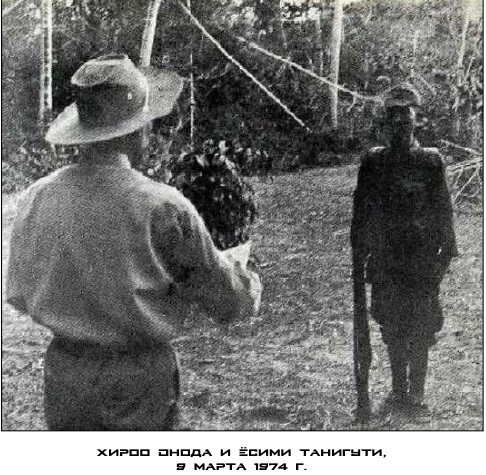

Наутро они сфотографировались и Судзуки уехал в Японию. Фотографии Оноды вызвали настоящий фурор. Ёсими Танигути нашли, он много лет работал в книжном магазине. Танигути согласился отправиться на остров. Через ящик, установленный на острове японцами, они связались с Онодой.

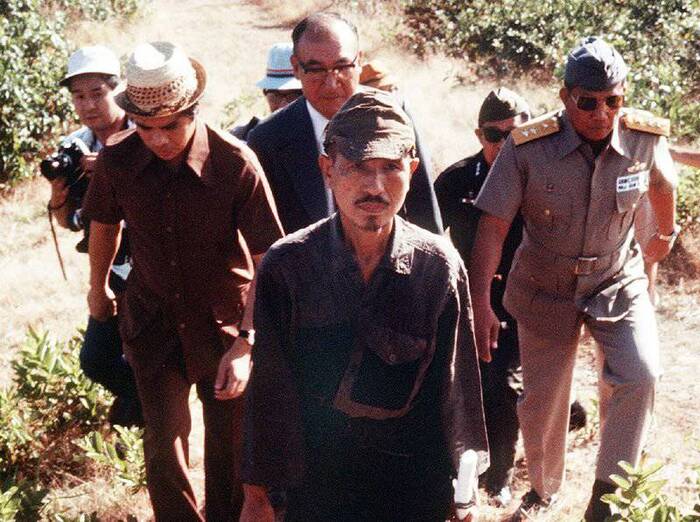

9 марта состоялась встреча. С многочисленными предосторожностями лейтенант вышел к палатке японцев.

Судзуки стоял спиной ко мне, между палаткой и костровищем, организованным выше на берегу. Он медленно обернулся и, увидев меня, пошел ко мне с вскинутыми руками. "Это Онода, - прокричал он. – Майор Танигучи, это Онода!".

В палатке зашевелилась какая-то фигура, но я всё равно прошел вперед.Судзуки, с глазами, горящими от возбуждения, подбежал ко мне и обеими руками пожал мою левую руку. Я остановился примерно в десяти метрах от палатки, из которой раздался голос: "Это действительно ты, Онода? Я встречу тебя через минуту".

По голосу я определил, что это был майор Танигути. Неподвижно я ждал его появления. Судзуки нырнул в палатку и вытащил фотоаппарат. Стоящий внутри майор без гимнастерки выглянул наружу и сказал: "Я переодеваюсь. Подожди минутку". Голова его исчезла внутри, и через несколько мгновений майор Танигути возник из палатки в полном обмундировании и с армейской фуражкой на голове. Вытянувшись до кончиков пальцев, я выкрикнул: "Лейтенант Онода, сэр, прибыл в ваше распоряжение"

...

Майор Танигути сказал: "Я зачитаю тебе приказ". Я перестал дышать, когда он начал зачитывать документ, который держал торжественно, двумя руками. Достаточно тихо он прочел: "Распоряжения штаба, Четырнадцатая полевая армия", а продолжил более уверенно и громко – "Приказы Специальному отряду, начальник штаба, Бекабак, 19 сентября, 19 ч. 00 мин".

"1. В соответствии с Имперским распоряжением, Четырнадцатая полевая армия прекращает все боевые действия.

2. В соответствии с приказом военного командования № А-2003, со специального отряда при штабе Четырнадцатой полевой армии снимаются все военные обязанности.

3. Подразделениям и бойцам из состава Специального отряда Четырнадцатой полевой армии предписывается прекратить любые военные действия и операции и перейти под командование ближайшего вышестоящего офицера. Если нахождение офицера невозможно, связаться с американскими или филиппинскими силами и следовать их указаниям.

Начальник штаба Специального отряда Четырнадцатой полевой армии, майор Йосими Танигути".

Я стоял смирно, ожидая, что будет дальше. Я был уверен, что майор Танигути подойдет ко мне и прошепчет: "Так много слов. Я передам тебе настоящий приказ позже". Действительно, тут был Судзуки, и майор не мог говорить со мной конфиденциально в его присутствии.

Я внимательно следил за майором. А он просто холодно смотрел на меня в ответ. Проходили секунды, но он так и не сказал ничего больше. Ранец у меня на плечах вдруг показался очень тяжелым.

Майор Танигути медленно сложил приказ, и я впервые понял, что никаких ухищрений не было. Никакой уловки нет – всё, что я услышал, было правдой. Секретного послания не было.

Ранец стал еще тяжелее.

Мы действительно проиграли войну! Как мы могли оказаться такими слабыми? Внезапно всё вокруг потемнело. Буря вскипела во мне. Я почувствовал себя дураком из-за напряжения и предосторожностей, с которыми я пришел сюда. Хуже того, что я вообще делал тут все эти годы?

Постепенно буря улеглась, и впервые я по-настоящему понял: моя 30-летняя партизанская война за Императорскую армию Японии резко завершилась. Это был конец.

Я открыл затвор винтовки и вынул пули.

"Это, должно быть, трудно пережить, - сказал майор Танигути, - расслабься, постарайся успокоиться". Я сбросил ранец, который всегда носил с собой и положил оружие сверху. Неужели мне действительно не понадобится больше эта винтовка, которую я полировал и берег как ребенка все эти годы? И спрятанная в расщелине скалы винтовка Кодзуки – тоже? Действительно ли война закончилась тридцать лет назад? Если да – за что погибли Симада и Кодзука? Если всё происходящее – правда, не лучше ли мне было погибнуть вместе с ними?

Всю ночь он рассказывал майору о своей деятельности на острове.

Настолько холодно, насколько я мог, я докладывал о событиях, одном за другим, но, по мере того, как я говорил, эмоции пересиливали меня и, когда я дошел до гибели Симады и Кодзуки, я несколько раз запинался. Майор Танигути моргал, как будто бы пытался удержать слезы. Единственным, что не дало мне раскиснуть окончательно, было мерное похрапывание молодого Судзуки, который выпил хорошую порцию саке перед тем, как заснуть на своей складной койке.

На следующий день, 10 марта 1974 года, Онода торжественно сдался командиру радарной базы филиппинских ВВС. При себе он имел исправную винтовку, несколько гранат, меч, кинжал и сотню патронов.

В караульном помещении радиолокационной базы я переоделся в свою старую одежду, чтобы выполнить просьбу президента Филиппин Маркоса. Как "заключенный", согласно приказу признавший свое поражение, я не имел права возражать. Я просто сделал, как мне сказали.

Филиппинские военные выстроились по стойке смирно по обеим сторонам асфальтированной дороги на базе. Они приветствовали меня, представив оружие. Отсалютовали мне, если вы можете в это поверить, когда я был всего лишь военнопленным. Я был поражен.

Место было освещено, как днем. Взяв в левую руку меч, завернутый в белую ткань, я направился к генерал-майору Ранкудо. Отсалютовав ему, я поднял меч обеими руками и вручил ему. Он ненадолго взял его у меня в знак согласия, а затем тут же вернул мне. На мгновение что-то, что можно было бы назвать гордостью самурая, охватило меня…».

Спустя день, Онода точно так же вручил свой меч президенту Филиппин Маркосу. Тот вернул его со словами “Ты великий солдат” и обнял его. Президент торжественно помиловал его - ведь за грабежи и убийства Оноду должна была ждать смертная казнь.

Судьба Оноды стала поводом для серьезных дипломатических переговоров между Японией и Филиппинами. Япония заплатила компенсацию в 300 миллионов йен. (Курс йены к доллару 1974 года 292/1. 1 доллар 1974 = 6,57 к современному, то есть Япония заплатила Филиппинам 6 749 000 современных долларов).

12 марта 1974 года лейтенант Хиро Онода вернулся на Родину.

Дома

Приезд Хиро Онода транслировали все телеканалы Японии, буквально каждый шаг. Лейтенант был уже переодет в гражданский костюм. В аэропорту 52-летнего Оноду встречали его 88-летняя мать и 86-летний отец.

Во время встречи лейтенант потерял самообладание только раз - перед дочерью своего бывшего подчиненного Симады, погибшего на острове 25 лет назад. Он извинился перед ней и трижды поклонился фотографии ее отца.

Конечно, Оноду осадили журналисты. «Мне повезло, что я смог посвятить всего себя своему долгу в молодые и энергичные годы», - заявил на пресс-конференции Онода. На вопрос, что было у него на уме все это время, пока он находился в горах и джунглях острова Лубанг, он ответил: «Ничего, кроме выполнения своего долга». «Каков был самый тяжелый опыт? Потерять своих товарищей по оружию». «А самые приятные впечатления? Ничего – ничего приятного не случилось со мной за все эти 29 лет». Тем не менее, Онода не хотел признавать, что все это было напрасно. «Моя страна сегодня богата и велика», - сказал он. «Когда моя цель в войне достигнута, в том факте, что Япония сегодня богата и велика, выиграть или проиграть войну совершенно не имеет значения».

Лейтенанта Оноду тщательно обследовали врачи, он сдал более 200 анализов. Врачи крайне удивились, что после тридцати лет в джунглях Онода не только не имеет проблем со здоровьем, но наоборот, он в лучшей физической и умственной форме, чем многие его ровесники. У него было тело тренированного спортсмена, ни капли жира, острые зрение и слух.

Врачи решили, что Онода выжил и сохранил здоровье благодаря сбалансированному рациону и размеренной жизни, тщательному поддержанию гигиены.

Но главные два фактора выживания были неосязаемы. Первый - несгибаемая воля к жизни. И второй - удача. Оноде повезло, что за тридцать лет у него не было ни серьезной инфекции, ни аппендицита или пневмонии.

***

Несколько дней Япония только и говорила, что о лейтенанте Оноде. Большинство им восхищалось, его военной выправкой, манерами, стойкостью, прямотой и чувством долга. Люди много говорили о том, что Онода напомнил им о подзабытых категориях долга, чести, заставил устыдиться бесконечной погони за материальными благами Японии 70-х.

Однако люди с левыми, социал-демократическими, коммунистическими и леволиберальными взглядами, а также соответствующие СМИ клеймили Оноду как “призрака милитаризма”, обвиняли его в том, что он убил десятки людей, и даже утверждали, что Онода знал о конце войны, но не сдался, потому что ему нравилось убивать.

Оноде вручили миллион йен, но он их пожертвовал храму погибших воинов. Он встретился с премьер-министром, но отказался от встречи с императором, мотивируя тем, что он недостоин такой чести (Онода, а не император). Кстати, император был все тот же, что и тридцать лет назад.

Онода с трудом адаптировался к новым временам. Ему было тяжело прижиться в мире небоскребов, бесчисленных автомобилей и сверхскоростных поездов. Он так и не привык смотреть телевизор. Его преследовала пресса, далеко не всегда доброжелательная.

В итоге, в 1975 году Хиро Онода решил эмигрировать в Бразилию, где уже давно жил его старший брат. Там, на гонорар за автобиографию, он купил ранчо в 1200 гектаров и 1800 голов скота. Через год он женился.

В 1984 году он вернулся в Японию и создал “Школу природы Оноды” для молодежи. Поводом для этого стала новость об убийстве японским юношей своих родителей, а также криминализация молодежи. Через обучение выживанию Онода надеялся положительно влиять на молодых людей. Позднее Онода занимался широкой общественной деятельностью, состоял в умеренно националистических организациях.

В 1996 году он посетил Лубанг и пожертвовал 10 тысяч долларов местной школе. Его приняли хорошо, однако родственники убитых устроили манифестацию, требуя от Оноды компенсацию. Онода удивился и не принес никаких извинений. «В любой стране солдаты действуют по приказу. До тех пор, пока они следуют приказам и не нарушают международное право, они не несут никакой ответственности».

Большинство жителей острова Лубанг, однако, были рады видеть Оноду, который тогда и сейчас является одним из самых известных японцев на Филиппинах. «Некоторые люди говорили, что он убил много людей. Но это уже ушло в прошлое. Он часть нашей истории», - сказала Эми Виллар, учительница средней школы. Однако на Филиппины Онода уже никогда не приезжал.

Бывшие сослуживцы Оноды по Лубангу создали свое общество, в котором Онода не принимал участие. По слухам, они обвиняли его в том, что в своих мемуарах он допустил преувеличения и прямую ложь.

Много лет Онода занимался общественной деятельностью, получил несколько наград и написал несколько книг.

До конца жизни Онода оставался типичным японским солдатом, воспитанным в духе милитаризма. Всякий раз, когда он слышал японскую военную песню, он заливался слезами от волнения. Когда у него неоднократно брали интервью средства массовой информации и его спрашивали, что он думает о сотнях жертв среди невинных филиппинских крестьян и разбитых семьях, он отвечал, что твердо верил, что находится в эпицентре войны и не несет ответственности за гибель мирного населения. Он неизменно говорил: «Солдат должен подчиняться приказам, и я не несу ответственности, если это не нарушает международное право».

Умер Хиро Онода 16 января 2014 года, ему было чуть больше 90 лет.

Я собирался в этом же посте написать о других японцах, воевавших после войны. Но материала набралось на отдельный пост. Так что, кому интересно, ждите через неделю.

@Kabaninja, спасибо за донат!

Литература

Кузнецов, Д. В. «Оставшиеся». Сопротивление военнослужащих Императорской армии Японии после капитуляции, 1945-1974 гг.

Хиро Онода. Не сдаваться. Моя тридцатилетняя война.