Немецкий аналог Кувалды Сталина. Кто сильнее?

Советская 203-мм гаубица Б-4 или Кувалда Сталина отлично зарекомендовала себя при разрушении бетонных сооружений и артподготовки. Наверняка у немцев тоже было что то подобное. 21 cm Mörser 18 имела калибр 211 мм и использовалась для аналогичных задач, включая осады Севастополя и Сталинграда. Но какая из них была лучше? В этом видео мы рассмотрим историю создания, технические характеристики Mörser 18 и сравним их с Кувалдой Сталина.

Орудие Mörser 18 было разработано для замены устаревшего 21 cm Mörser 16 времен Первой мировой войны. Сама конструкция орудия не сильно отличалась от предшественника, но лафет был значительно улучшен. Это было одно из первых орудий с двойным тормозом отката. Это позволяло производить последующий выстрел с лучшей точностью, чем орудия более ранних конструкций. Производство Mörser 18 началось в небольших объёмах в 1939 году, незадолго до начала войны. В 1942 году немцы прекратили его производство, заменив его младшим братом, 17-см Kanone 18 Мёрсерлафете, который стрелял почти вдвое дальше, но производство возобновили в 1943 году. Советская же Б-4 была создана гораздо раньше - в 1931 году и начала массово производиться в 1932.

Стоимость одного орудия составляла 107 000 рейхсмарок. Для сравнения, орудия полевой артиллерии, выпускавшиеся в гораздо больших количествах, стоили значительно дешевле - гаубица 10,5 cm LeFH 18 стоила 16 400 рейхсмарок, а пушка 10 cm K 18 — 37 500 рейхсмарок.

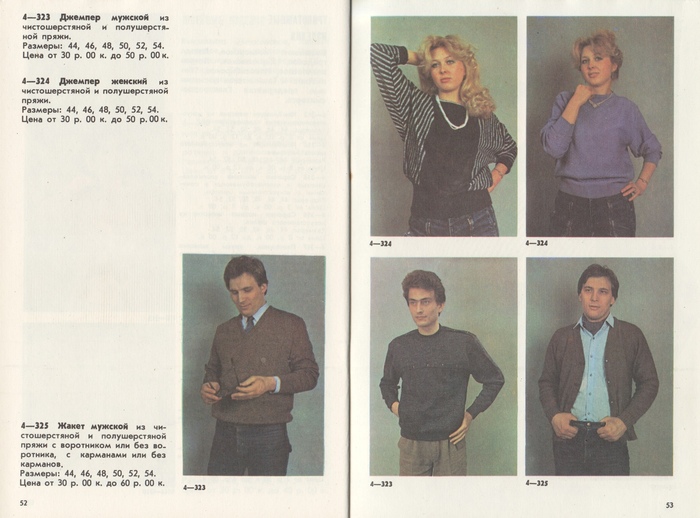

При весе 16,7 тонны это огромное орудие не могло использоваться в высокомобильной войне блицкрига. Тем не менее, это была эффективная тяжёлая гаубица, используемая для обстрела опорных обороняющихся позиций противника и для разминирования местности перед атакой, поскольку она имела углы возвышения до +70°. Хотя в названии присутствует немецкое слово «Mörser» это всё же была гаубица. Кувалда Сталина имела угол возвышения до +60°, что не намного меньше, учитывая её возраст. По весу она была лишь на тонну тяжелее. В наступлении и обороне это орудие использовалось преимущественно как средство усиления германских войск, действующих на важнейших направлениях.

Интересно, что начиная с 1942 года, 21-см пушка Mörser 18 была одним из двух орудий, устанавливавшихся на серийные самоходные орудия Geschützwagen Tiger. Опытный образец такой машины проходил испытания в конце войны и был захвачен американскими войсками.

Mörser 18 перевозилась в двух частях, аналогично гаубице Б-4. Для транспортировки ствол устанавливался на отдельный прицеп. Транспортирование орудия производилось механической тягой. Лафет нёс встроенную огневую платформу, которая опускалась на землю при установке гаубицы. Затем колёса поднимались с земли, и орудие было готово к стрельбе. Задний домкрат с поворотным колесом использовался для поднятия задней лопаты над землёй, если требовалось повернуть орудие более чем на 16°, допускаемые лафетом. У Б-4 это было 8°, то есть вдвое меньше. Это конечно сказывалось на удобстве использования, но не значительно. Скорость перевозки орудий на местности тягачами была примерно сопоставимой в условиях бездорожья Восточного фронта.

Орудийный расчет из 12-15 человек переводил Mörser 18 из походного положения в боевое или обратно за 30 минут. Для Кувалды Сталина уходил в среднем час, то есть скорость её перевода в боевое положение была в два раза ниже, чем у Mörser 18.

Помимо стандартных осколочно-фугасных боеприпасов, можно было стрелять бетонобойными гранатами. Разлёт осколков осколочно-фугасной гранаты составлял 10 метров вперёд и 40 метров в стороны. Прямые попадания могли пробить шесть метров земляного покрытия, один метр каменной кладки или один метр бетонного перекрытия. Вес снаряда был различным от 113 до 121 кг. У гаубицы Б-4 снаряд был немного легче - около 100 кг. Но при том, что и калибр у Кувалды Сталина был немного меньше, эти показатели примерно сопоставимы и нет явного преимущества. Скорострельность Mörser 18 в различных источниках указывается по разному или не указывается вообще. В первом случае фигурирует 1 выстрел в две минуты, как у Кувалды Сталина. Во втором случае указывается 1 выстрел в минуту, что могло так и быть, но с меньшей долей вероятности.

Эффективная дальность стрельбы Mörser 18 составляла 16 725 м, а у гаубицы Б-4 - 17 890 м, что больше, чем на километр. То есть Кувалда Сталина выигрывала в дальности эффективного огня, что уже является козырем. Максимальная начальная скорость полета снаряда также была выше для Б-4 - 607 м/с против 565 м/с у её немецкого аналога. Также для Кувалды Сталина было создано аж 11 типов зарядов для более гибкого подбора траектории. При этом начальная скорость фугасного снаряда могла варьироваться от от 288 до 607, чтобы эффективнее закидывать чемоданы за препятствия.

В годы второй мировой войны 211-мм гаубица Mörser 18 использовалась на всех фронтах и во всех видах боя и как орудие большой мощности показала отличные боевые свойства. На 1 июня 1941 года вермахт имел 388 орудий Mörser 18, сформированных в тяжёлые артиллерийские группы, состоящие из трёх батарей по три орудия в каждой. Многие из них принимали участие в первом этапе операции «Барбаросса». Отдельные тяжёлые артиллерийские дивизии (schwere Artillerie-Abteilung), входившие в артиллерийский резерв Верховного главнокомандования сухопутных войск (Heeres-Artillerie), оснащались Mörser 18. Аналогично, советские Б-4 входили в резерв ставки Верховного Главнокомандующего. Чаще всего они использовались вместе со старыми Mörser 16, трофейными чехословацкими 21 cm Kurz Mörser(t) и 17-см Kanone 18.

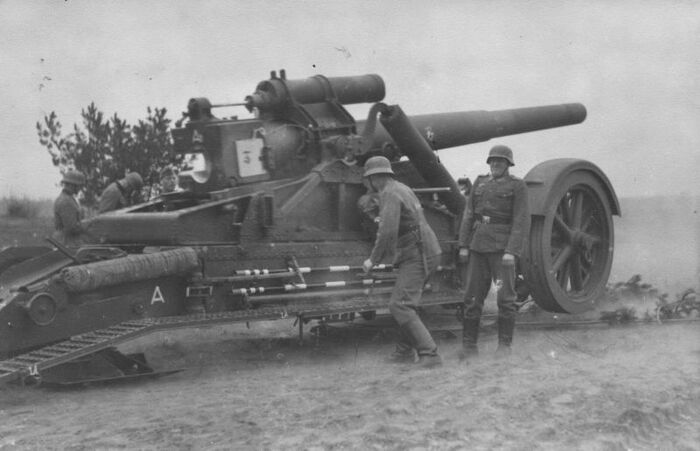

В истории осталось мало задокументированных ярких эпизодов применения Mörser 18. Чаще всего упоминается, что Южная башня береговой батареи имени Максима Горького в городе Севастополе на Крымском полуострове была выведена из строя прямым попаданием Mörser 18 во время Севастопольской битвы в 1941–1942 годах (было разрушено электроснабжение). Именно такими орудиями немцы обстреливали Ленинград во время блокады. На этом фото захваченная советскими войсками гаубица Mörser 18.

Захваченные орудия демонстрировались в СССР на выставках трофейного оружия вплоть до 1948 года.

К концу 1944 года большая часть Mörser 18 сражалась на Восточном фронте. Ко дню высадки союзников в Нормандии вермахт на Западе располагал лишь двумя артиллерийскими батальонами с 21-см орудиями. Всего за всё время производства было выпущено более семи сотен орудий Mörser 18. В тоже время Кувалд Сталина было выпущено более 1000 штук.

А теперь давайте сделаем выводы из всех приведённых выше цифр и фактов. Mörser 18 и Кувалда Сталина были предназначены для одних и тех же целей и имели примерно сопоставимые технические характеристики. Mörser 18 обладала более тяжелым снарядом, но была чрезвычайно дорогой. А кувалда Сталина била немного дальше и была более массовой. Советские солдаты применяли её более дерзко, выкатывая прямо на улицы осаждённых городов и обрушивая целые здания. Это и сделало Б-4 легендарной или даже эпической. А на этом фото Mörser 18 брошенная на улицах Берлина в 1945 году.

Разве она была плохой? Нет. Просто люди стрелявшие из неё проиграли. Обе системы были "молотами войны" своего времени и оставили яркий след в истории Второй мировой. Какая из них оказалась сильнее? Делитесь своим мнением в комментариях!