Топ-5 профессий, представители которых в Средние века становились изгоями общества

Здравствуйте читатели! На протяжении всей истории человеческой цивилизации существовали профессии, которые порицались обществом. Так же можно сказать и про нашу современнось. «Почетную» данную нишу сейчас занимают так называемые риелторы (на мой субъективный взгляд). Их навязчивость и их условия (очень часто 100% комиссия) выводят меня из себя каждый раз, когда я начинаю «барахтаться» на рынке недвижимости (без негатива и агрессии, если что). Но данный пост не про современные профессии, а про профессии Средних веков. Я составил топ-5 наиболее порицаемых профессий Средневековья, представители которых довольно часто становились изгоями общества. И начинаем с 5 места.

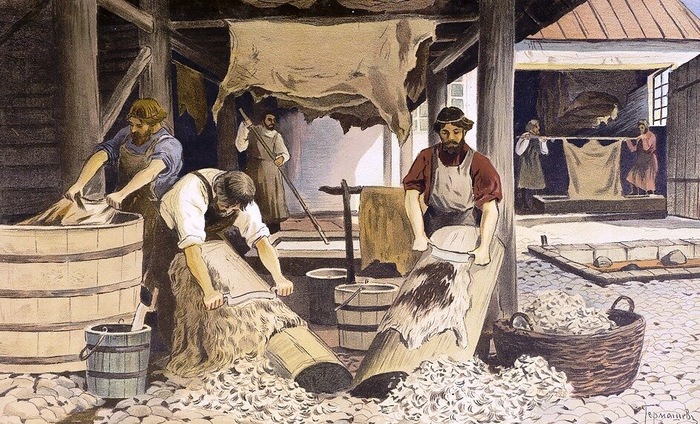

5 место. Мясник

И начинается сегодняшний топ с одной из самой древней профессий человечества, и нет, не об этой профессии речь!)..речь идёт о профессии мясника. Изначально на заре Средних веков заготовкой мяса занимались непосредственно крестьяне или специальные слуги в поместьях. Однако с ростом городов между XI и XIII веками возникла острая потребность в централизованном снабжении горожан продовольствием. Так мясники стали одной из первых и самых мощных ремесленных гильдий в любом средневековом городе. Их работа требовала значительного стартового капитала (для закупки скота), специальных знаний и мощной инфраструктуры - боен, лавок, ледников для хранения. Это была не просто работа с ножом, а сложная логистика и торговля, что делало гильдию мясников одной из самых богатых и влиятельных.

Круг обязанностей мясника был широк и далеко не ограничивался выкладыванием товара на прилавок. Работа мясника начиналась с закупки скота на городских рынках или у окрестных крестьян. Затем следовал убой - процесс, который по городским законам часто нужно было проводить в специально отведенных местах, обычно у реки, чтобы кровь и отходы сразу смывались водой. Мясник должен был не только разделать тушу на отрубы, но и знать методы сохранения мяса: засолку, копчение, вяление. Кроме того, в его обязанности входила продажа, где он выступал как искусный торговец, умевший оценить спрос и предложение.

Важно отметить, что мясники часто контролировали всю цепочку - от выпаса скота до лавки. Они были предпринимателями в полном смысле этого слова. Их гильдия строго регламентировала качество продукции, вес, цены и даже поведение членов, чтобы избежать конкуренции и поддерживать высокие стандарты.

Несмотря на всю важность профессии, положение мясников было неоднозначным. С одной стороны, мясники были экономической и политической силой. Их гильдии часто были кредиторами городских советов или даже королей. Они строили внушительные дома, их дети женились на отпрысках благородных семей, обедневших, но с громкими фамилиями. Без их труда город просто не мог бы существовать - они поставляли основной и самый ценный продукт питания. Но с другой стороны, их профессия делала их социальными маргиналами. В обществе, где религия пронизывала все сферы жизни, постоянное пролитие крови (пусть и животной) считалось деянием, оскверняющим душу. Так же бойни и лавки мясников были местами, наполненными запахами крови, внутренностей и смерти. От самих мясников, их одежды и домов часто исходило это специфический запах, что делало их физически отталкивающими для других горожан. Их часто старались селить в определенных кварталах, обычно у воды и на окраинах. К тому же мясников часто обвиняли в обмане - использовании неверных гирь, продаже тухлого мяса или мяса больных животных. Их считали жестокими и алчными по самой природе их работы. Распространенным был стереотип о мяснике как о грубом, вспыльчивом и физически сильном человеке, что лишь усиливало страх и неприязнь к нему.

Таким образом мясники в Средневековье, с одной стороны, были столпами городской экономики, но и в тоже время социальными изгоями из-за своего кровавого ремесла.

И мы плавно переходим к 4 месту топа.

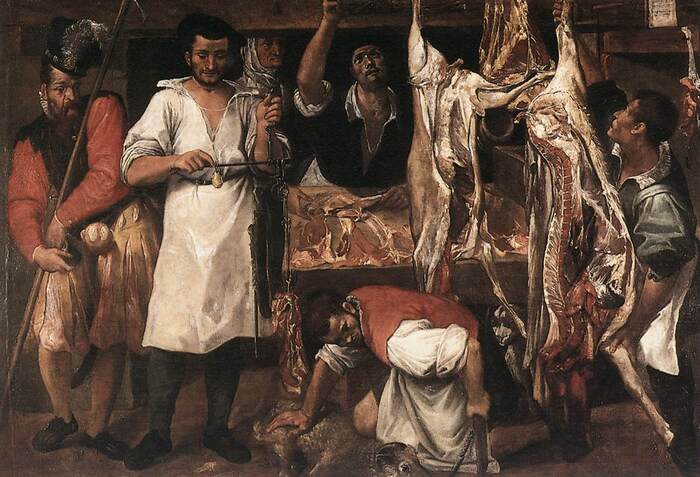

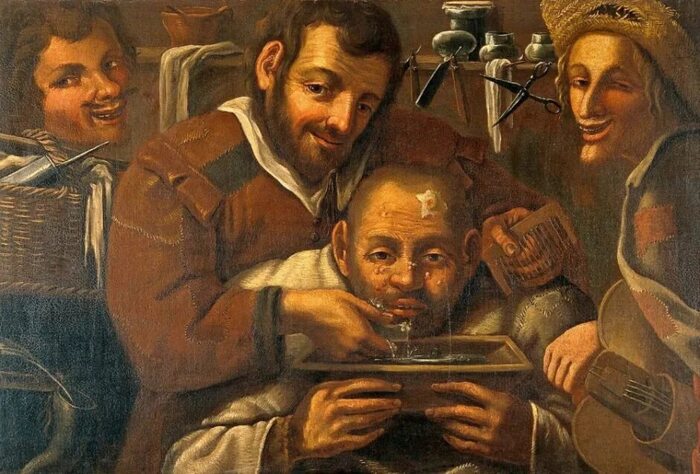

4 место. Цирюльник-хирург

Профессия цирюльника-хирурга родилась на свет в начале 13 века, после Четвёртого Латеранского собора созванного папой Иннокентием III. На этом соборе, в 1215 году, духовенству запретили заниматься хирургией под предлогом того, что «пролитие крови» противно христианской церкви. Но только в основном духовенство, наиболее образованный слой общества в те годы, имело медицинские знания и возможности для проведения хирургических операций. Данное решение повлекло отделение хирургии от официальной «христианской» медицины и перешла в руки ремесленников. На освободившуюся нишу цирюльники идеально подходили - они были повсеместно распространены, их инструменты (бритвы, ножницы, скальпели) были острыми и, что важно, чистыми. Они постоянно работали с острым металлом и умели обращаться с ранами, даже самыми мелкими, вроде порезов при бритье.

Круг обязанностей цирульников - хирургов по итогу стал чрезвычайно широк и далеко выходил за рамки стрижки и бритья. Условно всех хирургов-ремесленников того времени можно было разделить на две категории. Наивысшее положение занимали «длиннополые» хирурги (носившие длинную одежду, подобную докторской), которые имели право проводить сложные операции - трепанацию черепа, удаление камней или грыж. Но большинство цирюльников-хирургов принадлежали к категории «короткополых» хирургов и занимались так называемой «малой хирургией». В их повседневные обязанности входило кровопускание - процедура, которая в те времена считалась панацеей от многих болезней. Цирюльники пускали кровь с помощью надрезов, пиявок или медицинских банок. Так же они лечили и обрабатывали раны, накладывали повязки и шины. Особенно важна была их роль на поле боя, куда они часто отправлялись вместе с армией, чтобы оказывать помощь раненым - делать ампутации, извлекать стрелы и пули. А так же они работали стоматолагами - удаляли зубы у страдающих жителей Средневековья

Обучение будущих цирюльников-хирургов происходило по цеховой системе через ученичество, которое могло длиться годы, и лишь затем подмастерье мог сдать экзамен на звание мастера.

Несмотря на жизненную необходимость их труда, цирюльники-хирурги занимали двойственное и чаще всего низкое положение в социальной иерархии. С одной стороны, их услугами постоянно пользовались, а в рамках своего цеха они могли достичь уважения и признания. С другой стороны, официальная, «ученая» медицина, представленная образованными членами духовенства, относилась к ним с большим пренебрежением. Духовенство считали себя «чистыми медиками», а работу с кровью и внутренностями - нечистым, плебейским ремеслом, которое сближало цирюльников с мясниками.

Постепенно, благодаря практическим успехам, авторитет хирургии начал расти. Ключевую роль в этом сыграли выдающиеся практики, вышедшие из среды цирюльников, самым знаменитым из которых пожалуй был Амбруаз Паре (1510–1590) - личный хирург четырех французских королей. Не имея университетского образования, он переосмыслил подход к лечению огнестрельных ран, отказавшись от их прижигания кипящим маслом, и внедрил более гуманные и эффективные методы. Процесс профессионализации привел к тому, что в 1745 году в Англии гильдии хирургов и цирюльников официально разделились, а парикмахеры продолжили заниматься исключительно вопросами стрижки и бритья.

Таким образом, фигура цирюльника-хирурга в Средние века была очень неоднозначной. Жители в большинстве своем их не любили (ну а кто любит стоматологов?)), но без их услуг мало кто мог обойтись. А мы переходим к середине топа.

3 место. Кожевник

А в середине топа у нас находятся кожевники. Профессия кожевника в Средневековье была одной из самых важных для экономики, но при этом одной из самых презираемых в социальном плане. Возникновение этого ремесла уходит корнями в глубокую древность, но в контексте средневекового города оно оформилось в строгую и часто монополизированную гильдейскую структуру. С ростом городов и развитием ремёсел потребность в коже была колоссальной. Из неё изготавливали практически всё: от простой обуви, ремней и конской сбруи до дорогих переплётов для книг, доспехов (кожаные куртки, элементы лат) и предметов роскоши. Однако сам процесс превращения сырой, разлагающейся шкуры животного в прочный и долговечный материал был настолько отталкивающим, что навсегда закрепил за кожевниками клеймо «нечистых».

Деятельность кожевников была связано с долгим, многоэтапным и физически тяжелым трудом. Всё начиналось с получения сырья - шкур с боен или от павших животных. Эти шкуры сначала нужно было очистить от остатков мяса и жира, а затем предотвратить их разложение. Этот процесс назывался мездрением и для его облегчения шкуры на несколько дней замачивали в чанах с едкой щёлочью, которую получали, смешивая воду с пеплом или известью. После мездрения начинался самый зловонный этап - удаление волосяного покрова. Шкуры обрабатывали настоями собачьего или голубиного помёта, а иногда и мочой, которые благодаря высокому содержанию аммиака разъедали волосяные луковицы. Именно на этом этапе в воздухе над кожевенной мастерской начинал витать тот самый непередаваемый смрад, который становился визитной карточкой всего ремесла. После очистки следовал ключевой процесс - дубление. Шкуры дубили в растворах дубильной кислоты, получаемой из коры дуба или ивы, или же, что было дешевле, солями алюминия. Готовую кожу затем мяли, растягивали и мягчили, чтобы придать ей гибкость.

Именно из-за ужасающих запахов, сопровождавших работу ремесленников, отношение людей к профессии кожевника было крайне негативным. Кожевенные мастерские по городским законам всегда располагались на самом окраине поселения, обязательно ниже по течению реки, чтобы их отходы не отравляли воду для остальных жителей. Кожевников откровенно сторонились их труд считался оскверняющим, а сами они были социальными изгоями, несмотря на то, что их ремесло часто приносило стабильный и немалый доход. Им мог быть закрыт вход в некоторые таверны, их могли не пускать в общественные бани, а их дети с трудом находили себе супругов из семей «чистых» ремесленников. Это была цена, которую они платили за то, чтобы снабжать общество незаменимым материалом, оставаясь в тени и в буквальном смысле на обочине городской жизни.

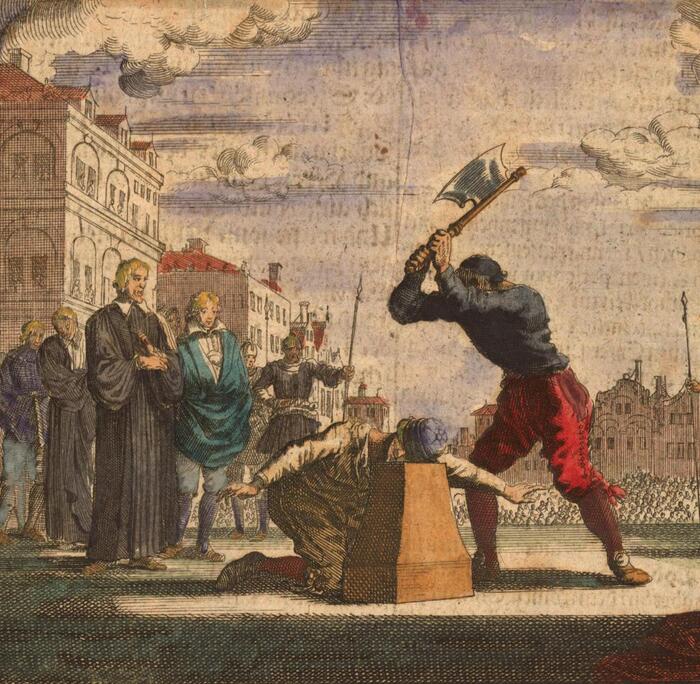

2 место. Палач

А теперь переходим к лидерам топа и на 2 месте располагается профессия палача.

Возникновение профессии связано с трансформацией судебной системы. В раннее Средневековье, когда правосудие часто сводилось к системе денежных компенсаций потерпевшим от преступления, потребности в профессиональном палаче не было. Даже смертные приговоры приводились в исполнение коллективно. Однако к XIII веку ситуация кардинально изменилась: центральная власть, стремясь сосредоточить монополию на насилие в своих руках и положить конец частным распрям, ввела инквизиционный процесс с его сложными пытками и изощренными видами казней. Для квалифицированного проведения таких процедур, как колесование, сожжение и четвертование, потребовался постоянный специалист, состоящий на государственной службе. Первые упоминания о палачах как муниципальных служащих с фиксированным жалованьем появляются в городских хрониках, например, в Аугсбурге в 1276 году.

Круг обязанностей палача был гораздо шире, чем простое лишение жизни. Прежде всего, он должен был в совершенстве владеть различными способами казни, выбор которых зависел от статуса осужденного и тяжести преступления. Обезглавливание мечом считалось «благородной» казнью для аристократии, повешение - для простолюдинов, а сожжение на костре - для еретиков и ведьм. Чистота и быстрота исполнения высоко ценились, а неудачная казнь могла привести к гневу толпы и наказанию самого палача. Помимо этого, одной из ключевых задач было проведение дознаний с применением пыток. От палача требовалось не просто причинять боль, но и быть тонким психологом, чтобы определить главный страх жертвы, а также обладать знаниями в области анатомии, чтобы не убить подследственного до окончания допроса. Поскольку казни были нечастым событием, палачи выполняли и другие поручения города: содержали публичные дома, удаляли падаль, очищали улицы от бродячих животных, а также собирали налоги с маргинальных групп населения, например, с прокаженных. Парадоксально, но многие палачи, благодаря своему практическому знанию анатомии, работали также и целителями. К ним, несмотря на социальную брезгливость, тайно приходили горожане, которые не решались обратиться к официальным докторам. Известно, что к примеру известный нюрнбергский палач Франц Шмидт (1555–1634), исполнив за свою карьеру около 400 казней, вылечил значительно большее число пациентов.

Положение палача в средневековом обществе было двойственным и трагическим. С одной стороны, он был государственным служащим, но его профессия считалась «нечистой» и позорной. Его касание считалось оскверняющим, поэтому на рынке он часто указывал на товар палочкой, а деньги из его рук многие отказывались брать. Палачи жили на окраинах города, им запрещалось входить в церковь, а их дети часто не принимались в обычные школы. Браки заключались в основном между семьями палачей, что порождало целые династии, из которых было почти невозможно вырваться. Чтобы компенсировать социальное отчуждение и удержать людей в этой профессии, власти предоставляли палачам существенные материальные льготы. Они получали высокое фиксированное жалованье, имели право на бесплатное жилье и освобождались от налогов. Также они имели право забирать себе вещи казненного ниже пояса, а иногда и получали дополнительные деньги от родственников осужденного за быстрое исполнение приговора.

Таким образом, средневековый палач был инструментом власти, который сам становился ее жертвой, будучи обреченным на пожизненное одиночество и презрение тех, чей покой он охранял.

1 место. Золотарь или говночерпий

И на 1 место топа выходит профессия золотаря.

Профессия золотаря в Средневековье была одной из самых неприглядных, но при этом жизненно необходимой для существования городов. Эти люди занимались очисткой выгребных ям и удалением человеческих нечистот, а их работа была окружена сложной смесью брезгливого презрения и вынужденного уважения.

С ростом средневековых городов остро встала проблема утилизации отходов человеческой жизнедеятельности. Канализации в современном понимании не существовало, а туалеты представляли собой простые дырки в полу, ведущие в выгребные ямы или прямо на улицу. Эти ямы имели свойство заполняться, и их содержимое начинало угрожать не только комфорту, но и здоровью горожан, становясь причиной антисанитарии и эпидемий. Именно для решения этой проблемы и появилась профессия золотаря.

Работа золотаря была тяжелой, грязной и опасной. Обычно они трудились по ночам, чтобы их деятельность меньше беспокоила жителей. Процесс очистки был ручным и примитивным: с помощью ковшей и вёдер они вычерпывали нечистоты из выгребных ям, наполняли ими бочки, установленные на телегах, и увозили этот груз за черту города. Иногда для работы в узких местах использовали детей, которые могли пролезть в самые укромные уголки подобия канализации. Помимо выгребных ям, в их обязанности входила уборка улиц от нечистот и конского навоза, которые горожане часто выливали прямо из окон. Риски для здоровья были огромны: золотари постоянно находились в зоне риска заражения кишечными инфекциями и гельминтами.

Отношение к представителям этой профессии в обществе было все же неоднозначным. С одной стороны, их презирали и старались избегать, считая их занятие «нечистым». От них постоянно исходил стойкий неприятный запах, из-за чего им часто предписывалось жить в специально отведенных районах на окраинах. Они были социальными изгоями, и их труд считался малопрестижным.

С другой стороны, их услуги были абсолютно незаменимы, а сами золотари могли диктовать свои условия и брать за работу высокую плату. Горожане, не желавшие тонуть в собственных нечистотах, вынуждены были соглашаться на их условия. Более того, с золотарями предпочитали не ссориться, так как обиженный работник мог «случайно» облить двор обидчика содержимым своей бочки. Благодаря их работе удавалось сдерживать страшные эпидемии, периодически вспыхивавшие в городах. Существовала даже шутливая версия, что их прозвали «золотарями» именно из-за высоких доходов, которые делали их якобы одними из богатейших людей в городе. Другие версии связывают название с тем, что нечистоты в шутку называли «ночным золотом», так как они были ценным удобрением для полей.

Профессия золотаря просуществовала вплоть до начала массового строительства централизованной канализационной системы в городах. До этого их труд оставался основным способом поддержания санитарного состояния городов. С появлением канализационных труб и ассенизаторских машин необходимость в ручном труде золотарей отпала, и некогда распространенная профессия канула в небытие, оставив после себя лишь красноречивое название.

Такими были пять профессий, которые в Средневековье могли сделать вас изгоями. Пишите в комментариях согласны ли вы с моим топом или нет, а так же про профессии, которые так же могли войти в этот топ.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)