Диктатура Цезаря. Часть 5. Диктатура милосердия

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen)

Хотя Цезарь и запустил процессы, которые в перспективе должны были вывести на первые роли в государстве его верных соратников, но для этого нужно было время. Смирный пока что сенат готов был выдавать Цезарю хоть каждый год по новому консульству, даже без коллеги, как в 45 году, и по пачке новых почестей, но всё это не было хорошим решением проблемы.

Читайте также:

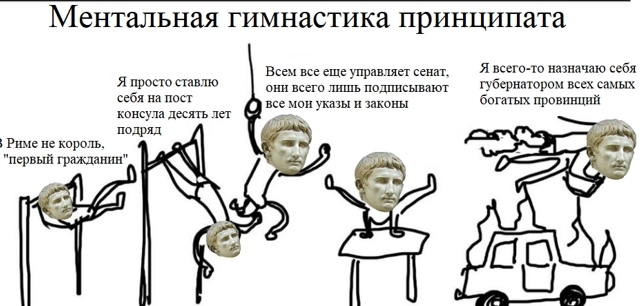

Внеочередное консульство 46 года до н.э. стало обоснованным – необходимо было провести ряд реформ для стабилизации ситуации, а Цезарь, очевидно, своими деяниями заслужил такую почесть. А вот консульства 45 и 44 годов вызвали уже недовольные шепотки. И, хотя Цезарь занимал оба консульства неполный год, тем не менее чем чаще раз он повторял этот трюк – тем больше это вызывало недовольства. Не только потому что Цезарь занимал столь желанный многими пост, но и из-за характера самого его положения: именно Цезарь и был римской Республикой в этот момент, независимо от того, какую должность он занимал.

Цезарь мог сколько угодно кокетничать, принимая одни почести от сената и отвергая другие, как излишние и неуместные. Это всё, равно как и занимаемые им магистратуры, было лишь мишурой. Сутью же являлось то, что Цезарь сумел добиться почти что царской власти, аналог которой имел до этого разве что только Сулла. Цинна и Сулла в свое время были лидерами довольно крупной фракции уже состоявшихся политиков, за Цезарем же пока толпилась молодежь, ожидающая своей очереди порулить государством. Да, без всех этих людей, стоящих у него за спиной, Гай Юлий не добился бы успеха, но их голоса в сущности не имели значения – ведь именно Цезарь и объединял их в одно целое.

Самое страшное, что помощники Цезаря, такие как Гай Оппий и Луций Бальб, не имевшие никакого формального положения в римской иерархии и личного авторитета, приобрели колоссальное влияние за счет того, что были, фактически, легатами своего друга и патрона Гая Юлия Цезаря. И это ставило их выше любого римского магистрата. Такой режим был подлинной тиранией (в греческом смысле слова), однако в бархатных перчатках, так как сам тиран всячески показывал, что мнение других уважаемых людей имеет для него большое значение.

И здесь следует отметить очень важное - личную харизму Цезаря. Все, как его сторонники, так и недоброжелатели, отмечали, что в личном общении он умел располагать к себе и был душой кампании. Во многом, благодаря харизме он и мог проводить свою политику без репрессий и насилия.

Ярче всего суть цезарианского режима показывает “политика примирения”. Цезарь хотел, чтобы после смерти его политическое наследие осталось живо. А для этого он всё время демонстрировал, что, не смотря ни на какие разногласия в прошлом, готов защищать память об оппонентах. Поэтому при Цезаре были торжественно восстановлены памятники Помпею и… Сулле. Катон Младший, чей образ быстро стал символом для противников Цезаря, не был вычеркнут из памяти. Когда Цицерон написал сильно идеализированную биографию погибшего политика, то Цезарь в своем письменном труде вступил с ним в публичную полемику. Всё это тоже было частью “милосердия” – политики, ставившей целью добиться примирения, показать всем, что вопросы можно решать и без кровопролития. При Сулле авторов подобных памфлетов, защищающих Мария, просто прирезали бы.

Но по факту милосердие исходило только от одного человека – Цезаря. Да, он мог сколько угодно пытаться достигать компромисса, но этот компромисс он в итоге навязывал своим личным решением, а не коллегиальным. Сенат и комиции из-за того, что в них теперь доминировали цезарианцы, служили только для формального утверждения уже принятых за их пределами решений, а наибольшее влияние на этот процесс оказывали близкие к Цезарю люди. И пока он не сможет передать руль другим, такая ситуация будет вызывать всё большее раздражение. Собственно, заговоры против Цезаря появлялись постоянно. Однако тот ограничивался публичным раскрытием информации, что знает о них. Такое слишком милосердное поведение вызывало немалое раздражение у его сторонников и чувство безнаказанности – у заговорщиков.

Цезарь искал различные решения проблемы и удачным вариантом стало переосмысление функционирования диктатуры. Диктаторские полномочия, которые были у Цезаря в 47 году, полностью соответствовали таковым у Суллы и других его предшественников, за исключением срока их действия. Однако минусом была полная приостановка политической жизни в городе, так как диктатор становился единоличным правителем. Однако Цезарю столь явный контроль был не нужен. В 46 году, в связи с тяжелой ситуацией в Испании, Цезарь понимает, что без него кризис там не разрешится. И тогда он впервые принимает статус диктатора, но без прекращения действия прочих магистратур.

Формально полномочия диктатора превосходят консульские, т.е. Цезарь изобретает президентскую республику, а консулы становятся его подчиненными. При этом конфликт между полномочиями, который мог бы возникнуть, сглаживался тем фактом, что сам Цезарь является еще и одним из консулов. Постоянное совмещение консулата и диктатуры было нежелательным, однако сам опыт разделения полномочий оказался шагом в верном направлении – Цезарь сохранял формальные рычаги влияния на политику, но вся система республиканских магистратур продолжала работать так, будто ничего и не произошло.

Вот до этого всего уже буквально пара шажков - главное Цезарь уже сделал: показал какие методы работают, а какие нет

Вообще, кампания в Испании стала своеобразным водоразделом для режима Цезаря. До её начала у многих политиков, даже недовольных им, были ожидания того, что ещё немного – и “чрезвычайщина” закончится, а Республика вернется к старым порядкам. Смена оптиматов на цезарианцев каким-то совсем ужасным исходом не казалась – ведь всё можно переиграть в будущем. К остаткам помпеянцев в Испании, даже те, кто был в армии Помпея при Диррахии и Фарсале, относились с неодобрением. Их лидером стал Гней Помпей младший, заработавший репутацию вспыльчивого и злопамятного человека. Именно он чуть не прирезал Цицерона в Диррахии, когда тот отказался принять командование. А сейчас он и его окружение не испытывали ничего, кроме жгучей ненависти ко всем “предателям”, не воюющим с тираном. Поэтому Цезарь с его милосердием на фоне этих помпеянцев казался фигурой гораздо более приемлемой. Однако нежелание Цезаря отказаться от экстраординарных полномочий, ни перед кампанией, ни особенно после нее, вызвало серьезное негодование у слишком многих.

Гай Юлий не имел детей и поэтому искал того, кто станет его наследником, как физически, так и политически. Некоторое время в качестве таковых, вероятно, рассматривались Антоний, Лепид, Долабелла или один из Брутов. Но Антоний был слишком взбалмошен, Лепид, наоборот, не имел достаточного воображения, Децим Брут был хорошим военачальником, но не очень хорошим менеджером и политиком, Долабелла был интриганом и имел конфликт с Антонием, а Марк Брут был слишком идеалистичной и увлекающейся персоной. Все они вместе составили бы ядро будущего сената, но на роль именно что наследников не годились.

Поэтому Цезарь начал присматриваться к своему племяннику Гаю Октавию, которого взял с собой в Испанию. Там юный Октавий продемонстрировал все те качества, которые Цезарь ожидал от своего наследника, а потому – был внесён в завещание как основной наследник. Но об этом пока никто не знал. Гай Октавий был слишком молод, – ему было всего-то 18 лет, чтобы вступать в активную политику, но Цезарь мог надеяться достаточно прокачать его авторитет за будущие годы, чтобы, когда пришло время, вся созданная цезарианская партия стала его. А пока что, из-за слишком малого политического веса, Октавия никто не рассматривал всерьёз, что сыграет со всеми злую шутку.

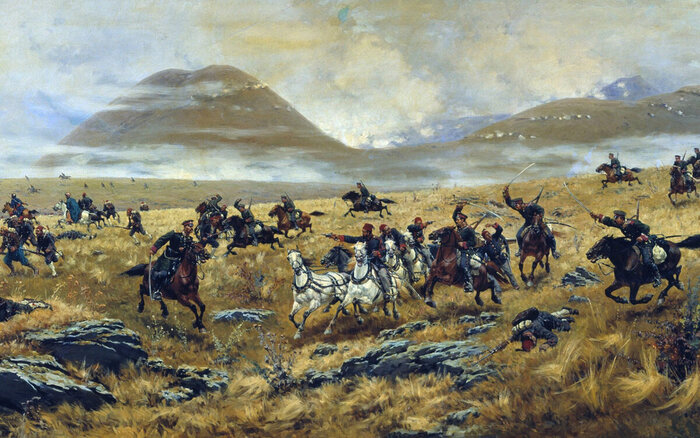

Кампания в Испании была долгой и муторной, однако в итоге увенчалась успехом: основные силы помпеянцев были разгромлены, Гай Помпей и Тит Лабиен погибли, а младший из Помпеев, Секст, на время исчез из поля зрения.

Не смотря на небольшой территориально размах операций, кампания действительно потребовала много времени - в том числе потому, что с Цезарем были легионы новобранцев, а многие ветеранские соединения уже были распущены

Все ожидали, что Цезарь после этого, наконец, снимет чрезвычайные полномочия, но он этого делать не стал. Оба следующих года Цезарь совмещал пост консула и диктатора. Мотивировалось это подготовкой к грандиозному походу на восток с целью избавить Республику от поднимающихся угроз даков и парфян.

Однако за этим шагом скрывался куда более важный момент, тот, из-за которого и активизировались все его противники. Цезарь, наконец, нашел способ, как протянуть время до момента, когда цезарианцы начнут доминировать в политике и без его участия. Длительная военная кампания позволяла ему перестать оказывать прямое влияние на римскую политику, сохранив все свои неформальные связи. Статус диктатора позволял вмешиваться в конфликты в столице и при этом легально контролировать большую часть легионов Республики. При этом, едва ли кто-то решился бы бросить ему вызов, повторив события 49 года. А военные победы ещё сильнее укрепили бы авторитет Цезаря и также дали бы огромные финансовые ресурсы на подкуп политиков.

Это было отличное решение. К походу на восток Цезарь должен был полностью подготовить сцену: договориться о том, кто и когда займет ключевые магистратуры на несколько лет вперед, подготовить необходимые законы и принять меры на случай непредвиденных обстоятельств. Как только Цезарь удалится к армии – он станет неуязвим для своих противников. Осознание этого факта заставило радикализироваться многих из тех, кто хотел возвращения старых порядков. Март 44 года до н.э., когда было намечено отбытие диктатора на восток, стал символической границей: если не начать действовать, то Цезарь останется уже навсегда.

Продолжение следует...

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Канал автора в Телеграме ↩ – о Риме и не только.