Средневековье

48 постов

48 постов

25 постов

25 постов

2 поста

30 постов

2 поста

2 поста

20 постов

3 поста

Поражение дома Эвре в борьбе за бургундское наследство

Военные действия французских войск во главе с Бретоном Дюгекленом против англо-наваррских войск графа Эвре и короля Наварры Карла II Злого в Аквитании, Нормандии, Гаскони, в регионе реки Сены во главе с капитанами (военачальниками) Жаном де Грайи и Сегеном Бадефолем и в союзе с наследником английского престола Эдуардом, герцогом Аквитанским и принцем Уэльским Финансовое истощение Наварры, разоренное многолетними военными авантюрами Карла Злого. Битва при Кошереле в Нормандии 16 мая 1364 г. Кровопролитное сражение, поражение англо-наваррских войск благодаря умелой тактике Бретона Дюгеклена. Коронация Карла V в Реймсе (18 мая 1364 г.) и полный крах претензий Карла Злого на французскую корону (как внука Людовика X Сварливого и Маргариты Бургундской). Новый мирный договор Карла Злого с французской короной в 1365 г., сохранение большей части нормандских владений дома Эвре. Поражение наваррской партии в борьбе за бургундское наследство.

Мэрия Кошереля (места битвы при Кошереле 16 мая 1364 г. во время Столетней войны, ныне регион Иль-де-Франс)

Страница ВКонтакте (ссылки на лекции на канале)

Канал Исторические путешествия во времени на Дзене (связан с Телеграм)

Канал Исторические путешествия во времени на Рутубе

Сайт Исторические путешествия во времени на Гугл

Канал История и современность в Телеграме

Мастер и Маргарита (режиссер Юрий Кара, музыка А.Г. Шнитке, 1994)

Сказ про то, как царь Петр арапа женил (режиссер Александр Митта, музыка А.Г. Шните, 1976)

Избранные произведения А.Г. Шнитке: музыка к фильму "Мастер и Маргарита" (1994), музыка к фильму "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), опера "Жизнь с идиотом" (танго), "Сюита в старинном стиле" (Фуга №4) в выпуске музыкального канала на Рутубе от 12 февраля.

Канал BuganМузТВ на Рутубе

Канал Bugan. Музыка всех времен и жанров в Телеграме

Страница ВКонтакте

https://vk.com/idhistorian (выпуски канала)

Сообщество канала BuganМузТВ в ВК

Избранные произведения А.Л. Рыбникова: "Я тебя никогда не забуду" (из рок-оперы "Юнона и Авось"), музыка к фильмам "1612: хроники Смутного времени" и "Царь Иван Грозный" в выпуске музыкального канала на Рутубе от 5 февраля.

"Я тебя никогда не забуду" (Романс из рок-оперы "Юнона и Авось", в главной роли Николай Каранченцов, премьера в театре Ленком в 1981 г.)

*на обложке видео: герцог Бургундский, граф Фландрский Филипп II Смелый (правил в 1364-1404)

Борьба за бургундское наследство династии Валуа и короля Наварры и графа Эвре Карла II Злого

После смерти герцога Филиппа I Руврского, последнего из бургундской линии династии Капетингов, в 1361 г. осталась его юная вдова Маргарита Фландрская, дочь графа Фландрского Людовика Мальского и большое наследство, включавшее, помимо собственно герцогства Бургундского, графство Бургундское (Франш-Конте), графства Артуа, Овернь и Булонь, присоединенные к владениям Бургундского дома благодаря династическим бракам. Филипп I Бургундский, внук предыдущего герцога Эда IV Бургундского, правил своим герцогством 11 лет (1349-1361) и умер в возрасте всего 15 лет от новой вспышки эпидемии чумы, прокатившейся по тогдашней Европе в 1361 г. Кроме того, Маргарита Фландрская, единственная дочь Людовика Мальского, была потенциальной наследницей Фландрии, а также Невера и Ретеля, присоединенных к фламандским владениям благодаря умелой политике и династическим бракам.

На бургундское наследство претендовали король Франции Иоанн II Добрый как сын сестры герцога Эда IV Бургундского Жанны Бургундской (Хромоножки), королевы Франции, и король Наварры и граф Эвре Карл II Злой, по-прежнему воевавший на стороне англичан в Столетней войне и интриговавший против французской короны (внук другой сестры Эда IV Бургундского, также королевы Франции, первой супруги одного из последних Капетингов Людовика X Сварливого). Дело провернули довольно быстро. Специальными грамотами Иоанна Доброго было объявлено о присоединении Бургундии к королевскому домену "по праву близкого родства, а не в интересах короны".

Организовать присоединение Бургундии к королевским владениям отправили приближенных Иоанна Доброго графа де Танкарвиля и Никола Брака. Воинский отряд королевских войск во главе с Арно де Серволем, по приказу центральных властей в Париже, вступил в Бургундию обеспечивать порядок и спокойствие. 23 декабря 1361 г. Иоанн II торжественно въехал в Бургундию как ее полноправный герцог.

Однако в борьбе за бургундское наследство династии Валуа нужно было чем-то жертвовать. Хотя Иоанн Добрый и имел права на Бургундию как племянник герцога Эда IV, но графство Артуа и Франш-Конте не могли принадлежать ему. Поэтому Артуа и графство Бургундское были предложены Маргарите Французской, двоюродной бабке герцога Филиппа Руврского и одновременно бабке вдовствующей герцогини Бургундской Маргариты Фландрской, о повторном браке которой уже думали. Кроме того, Маргарита Французская была матерью правящего графа Фландрского Людовика Мальского. Получалось, что судьба бургундского наследства зависела от двух вдов, которые, выйдя замуж во второй раз, могли расстроить далекоидущие планы французской короны.

Чтобы подготовить благоприятные для династии Валуа дальнейшие события, Иоанн II Добрый начал секретные переговоры о судьбах графства Бургундского как официального вассального владения "Священной Римской империи" со своим бывшим шурином (братом первой супруги Боны Люксембургской) императором и чешским королем Карлом IV Люксембургским. Прошел год со смерти Филиппа I Бургундского, а Маргарита Французская еще не принесла вассальную присягу императору за Франш-Конте. В январе 1363 г., секретным актом Карла IV, графство Бургундское передавалось Филиппу Смелому, в то время герцогу Туренскому, третьему сыну Иоанна Доброго. Но при этом официально графство по-прежнему принадлежало Маргарите Французской вплоть до ее смерти в 1382 г. Далее графство Бургундское перешло к тестю Филиппа Смелого Людовику Мальскому, а когда тот умер, в свою очередь, в 1384 г. графство Бургундское стало частью владений нового Бургундского дома из династии Валуа.

В июне 1363 г. Филипп Смелый приехал в Дижон (столицу герцогства Бургундского) как королевский наместник, через три месяца Иоанн Добрый объявил его полновластным герцогом Бургундским.

Карл Наваррский попытался оспорить переход герцогской короны Бургундии к династии Валуа, но все было тщетно. После вступления на французский престол Карла V в апреле 1364 г. права его брата Филиппа Смелого на герцогство Бургундское были еще раз официально подтверждены французской короной. Карл Злой решил возобновить войну с Францией на стороне англичан и отправился в Бордо к герцогу Аквитанскому и принцу Уэльскому Эдуарду Черному Принцу (наследнику английского престола, старшему сыну короля Эдуарда III) для переговоров о совместных англо-наваррских военных действиях против французов. Туда же направились капитаны (предводители) наваррских наемников Санчо Лопес и Жан де Грайи, поэтому французская сторона, получив известие об этих переговорах, поняла, что готовится новая война Наварры и Англии против Франции.

Герцоги Бургундские из династии Валуа (по мужской линии этот Бургундский дом пресекся в 1477 г., по женской линии - в 1482 г., после этого бургундские владения были разделены между Францией и династией Габсбургов)

Кроме того, Карл Злой заключил союзный договор с королем Арагона Педро IV Церемонным, направленный против Франции, согласно которому в случае совместных военных действий Наварры и Арагона последний из них должен был получить Нижний Лангедок и области Бокер и Каркассон (т.е. значительную часть Южной Франции). Однако и здесь король Наварры продолжал вести двойную игру. Он отправил нормандских рыцарей из своих французских владений и наваррские отряды под командованием своего брата Людовика, чтобы те воевали против Арагона на стороне Кастилии. В результате король Кастилии Педро Жестокий нанес поражение войскам Карла Злого и арагонцам, а Людовик попал в плен к кастильцам.

Маргарита Фландрская, дочь графа Фландрского Людовика Мальского, графиня Фландрии, Артуа, Бургундии, герцогиня Бургундская (супруга Филиппа I Руврского и Филиппа II Смелого)

Бургундское наследство, конечно, было лишь предлогом для более масштабных планов короля Наварры и графа Эвре. Карл Злой демонстративно приказал вышить на своем знамени гербы Франции (не Эвре) и Наварры, не скрывая, что хочет отыграться за отстранение от французского престола своей матери Жанны Наваррской в 1316 г. (в пользу ее дяди Филиппа V Длинного) и в 1328 г. (в пользу Филиппа VI Валуа).

До конца Столетней войны ещё было очень далеко. Франции предстояло воевать с Англией ещё 89 лет (1364-1453) прежде чем она, в правление Карла VII, внука Карла V, одержит окончательную победу, а англичане капитулируют в столице Аквитании Бордо.

Страница ВКонтакте

Канал История и современность в Телеграме (Лекции и выпуски канала)

Канал Исторические путешествия во времени на Рутубе

Сайт Исторические путешествия во времени на Гугл

Избранные произведения Р.К. Щедрина: балет "Кармен-сюита" (фрагмент), балет "Анна Каренина" (версия фортепиано, фрагмент), балет "Дама с собачкой" (фрагмент), балет "Чайка" (фрагмент) в новом выпуске моего музыкального канала на Рутубе от 29 января.

Ж. Бизе - Р.К. Щедрин - Кармен-сюита (1975). Исполнительница главной партии Кармен - Майя Плисецкая

Р.К. Щедрин - "Анна Каренина" (М. Плисецкая). Большой театр. 1974

Р.К. Щедрин "Дама с собачкой" (1986, Большой театр)

Мой канал BuganМузТВ на Рутубе

Канал Bugan. Музыка всех времен и жанров в Телеграме

Страница ВКонтакте

Сообщество канала BuganМузТВ в ВК

Страница в Одноклассниках

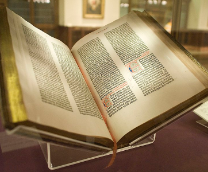

Книга Екклесиаста пыталась ответить на извечные философские вопросы: в чем смысл жизни человека и как он должен прожить свою жизнь на земле, чтобы быть довольным и счастливым? Ответ на эти вопросы автора ветхозаветной Книги Екклесиаста пессимистичный: "Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?" (Еккл. 1:3). По мнению современных библеистов, Книга Екклесиаста написана в III в. до н.э., в эллинистическую эпоху, в период правления в Иудее греко-египетской династии Птолемеев.

До XVII в. толкователи Библии (и, в частности, Ветхого Завета), считали, что Книга Екклесиаста написана Соломоном, опираясь на ее начальные фразы: "Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме". Однако после XVII в. и до настоящего времени преобладает другая точка зрения об авторстве Книги Екклесиаста: неизвестный автор не хотел отождествлять себя с Соломоном, но вложил свои изречения и умозаключения в уста этого мудрого царя, чтобы придать им большую значимость.

Соломон - могущественный правитель Израильско-Иудейского царства (972-932 гг. до н.э)., исключительную мудрость которого восхваляют Книги Царств Ветхого Завета.

.

Поскольку Проповедник считал, что даже воля Божья не поможет человеку в его жизненных трудностях и не дарует ему спасение в другом мире за праведную жизнь, его позиции близка к материализму, который в то время только зарождался в эллинистической философии. Но, поскольку Екклессиаст считал, что жизнь человека не имеет смысла и суетна по своей сути, то его книга стала канонической в Ветхом Завете (в иудейском и христианском каноне). При суетности жизни человеку стоит обратиться к Богу, и только тогда, как считал Проповедник, он обретет гармонию в своем внутреннем мире и проживет спокойную жизнь.

Мои лекции ВКонтакте

Сайт Исторические путешествия во времени на Гугл

Канал История мировых религий на Рутубе

Страница на Одноклассниках

Избранные произведения А.И.Хачатуряна: музыка к балету "Спартак", отрывки из музыки к балету "Гаяне" и сюита из музыки фильму "Сталинградская битва" на моем музыкальном канале на Рутубе (первый выпуск после Нового года от 22 января).

Арам Хачатурян. СЮИТА ИЗ МУЗЫКИ К КИНОФИЛЬМУ «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (1949) СТАЛИНГРАД В ОГНЕ

Арам Хачатурян. "СПАРТАК", балет в 3-х действиях

Первые годы правления Карла V Мудрого. Завершение войны за бретонское наследство (1341-1364)

Первыми действиями Карла V Мудрого, старшего сына короля Иоанна II Доброго, после его вступления на французский престол в апреле 1364 г. были меры, направленные на урегулирование многолетнего конфликта в Бретани между претендентами на герцогскую корону Карлом Блуаским и его супругой Жанной де Пантьевр и Жаном де Монфором и его супругой Жанной Фландрской. Жанна де Пантьевр была племянницей герцога Иоанна III Бретонского (дочерью его брата графа Ги де Пантьевра), Жан де Монфор - младшим братом Иоанна III. Они и их сторонники, при поддержке Англии и Франции, боролись за бретонское наследство с 1341 (после смерти Иоанна III Бретонского) до 1364 гг. Своих супругов в этом конфликте поддерживали Карл Блуаский, племянник короля Франции Филиппа VI Валуа, и Жанна Фландрская - сестра графа Фландрского Людовика Неверского.

К моменту воцарения Карла V Жана де Монфора уже не было в живых (он умер еще в 1345 г.), а на бретонский престол претендовал его сын Иоанн IV Бретонский, воспитывавшийся при английском дворе под опекой короля Эдуарда III. Мать Иоанна IV с 1343 г. находилась в заключении в Англии в замке Тихкил (по официальной версии, по причине психического заболевания, фактически - чтобы исключить ее влияние на борьбу за бретонский престол), где и умерла в 1402 г., на несколько лет пережив своего сына.

На стороне Жанны де Пантьевр выступала французская корона, ее противников поддерживали англичане, поскольку конфликт в Бретани тесно переплетался с событиями Столетней войны Англии и Франции. В этой ситуации Карл V отправил на помощь партии Карла Блуаского и Жанны де Пантьевр королевские войска во главе с талантливым военачальником бретонским рыцарем Бертраном Дюгекленом, который позднее (в 1370 г.) стал коннетаблем Франции (командующим королевским войском).

В 1363 г., еще при жизни Иоанна II Доброго, конфликт в Бретани возобновился. Опираясь на поддержку французских войск во главе с Бертраном Дюгекленом, Карл Блуаский повел наступление на своих противников и осадил крепость Бешерель (в Бретани), где находились войска партии Жана де Монфора. Осада прошла безуспешно, город не сдался, начались новые мирные переговоры, однако Жанна де Пантьевр не захотела идти на уступки свои противникам, и компромисс не был достигнут. Однако партия Монфора нуждалась в военной помощи со стороны англичан, поскольку самостоятельно не могла одолеть своих противников.

Жанна де Пантьевр, претендентка на герцогство в Бретонское в 1341-1365 гг., племянница герцога Иоанна III Бретонского

После этого инициатива перешла к Иоанну IV Бретонскому. В августе 1364 г., с помощью английских военачальников Джона Чендоса и Роберта Ноллиса, он сформировал новое войско для борьбы со своими противниками и осадил город Оре, который удерживали сторонники Карла Блуаского и Жанны де Пантьевр. Карл Блуаский вновь призвал на помощь войска Бертрана Дюгеклена, которые пытались снять осаду с Оре. 29 сентября 1364 г. состоялось последнее крупное сражение многолетнего конфликта в Бретани времен Столетней войны. В последний момент Иоанн IV смог ввести в бой резервный отряд, который сокрушил войска Карла Блуаского. Сам претендент на герцогство Бретонское погиб в сражении, его партия потерпела окончательное поражение в борьбе за Бретань. Бертран Дюгеклен попал в плен, имея в руках, после ожесточенного сражения, только обломок меча.

Герандский договор 1365 г. Признание прав Иоанна IV Бретонского на герцогскую корону

Узнав о гибели своего супруга Карла Блуаского, Жанна де Пантьевр окончательно пала духом, поняв, что проиграла 23-летнюю борьбу за наследство своего дяди герцога Иоанна III Бретонского (правил в 1312-1341 гг.). Карл V решил взять в свои руки урегулирование многолетнего конфликта в Бретани. 12 апреля 1365 г. Жанна де Пантьевр и Иоанн IV Бретонский, при посредничестве короля Франции, заключили между собой Герандский договор, согласно которому последний из них официально признавался герцогом Бретонским и принес вассальную присягу Карлу V за свои владения. В случае бездетной смерти Иоанна IV герцогская корона Бретани переходила к потомкам Жанны де Пантьевр, которая сохранила за собой графство Пантьевр и Лимож.

В этой ситуации, казалось, побежденным был король Франции, поскольку в итоге герцогом Бретонским стал кандидат английской стороны, но в более длительной перспективе Карл V оказался в выигрыше. После потери Аквитании, перешедшей под полный суверенитет Англии по миру в Бретиньи в 1360 г., Бретань осталась в составе Франции. Пусть даже Иоанн IV Бретонский принес только простую вассальную присягу Карлу V в Париже в 1366 г., которая позволяла ему заключать любые политические союзы (как во Франции, так и за ее пределами), но, с другой стороны, у короля теперь был вассал, хотя и ненадежный, но дорожащий с трудом достигнутым миром в своих владениях, чтобы делать опрометчивые шаги.

Иоанн (Жан) IV Бретонский, герцог в 1365-1399 гг., сын претендента на герцогство Бретонское Жана де Монфора и Жанны Фландрской, племянник герцога Иоанна III Бретонского. Его потомки правили в Бретани по мужской линии до 1488 г., по женской - до 1514 г.

Соглашаясь на Герандский договор, Карл V также выиграл еще одно важное преимущество в борьбе с английским претендентом на свою корону Эдуардом III, поскольку, по условиям мирного соглашения, наследник мужского пола отныне имел приоритет в наследовании герцогства Бретонского перед любой наследницей (независимо от степени родства с правящим герцогом). Этот пункт договора закреплял поражение Жанны де Пантьевр, а значит и поражение Карла V, но зато упрочил принцип мужского наследования в наследственном праве средневековой Франции.

Однако конфликт в Бретани был улажен только отчасти, поскольку был урегулирован лишь вопрос о наследовании престола Иоанна III Бретонского. Жанна де Пантьевр теперь думала о правах своего сына Генриха (Анри) на бретонскую корону. Однако напряженная ситуация в Бретани, порожденная многолетним вооруженным противостоянием, сохранялась еще два десятилетия.

Страница ВКонтакте (ссылки на видео-лекции на канале)

Канал Исторические путешествия во времени на Рутубе

Сайт Исторические путешествия во времени на Гугл

Канал История и современность в Телеграме

Страница донатов