Лига историков

Диктатура Цезаря. Часть 6. Последние иды

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen)

Начало 44 года до н.э. выдалось чрезвычайно напряженным. В Испании, еще недавно замирённой, вновь подняли голову помпеянцы во главе с Секстом Помпеем и на их сторону перешли несколько городов. В Сирии другой помпеянец-авантюрист, Цецилий Басс, при поддержке парфян тоже устроил восстание. И при этом сам Цезарь намеревался летом начать грандиозный поход на восток.

Целью Гая Юлия были Дакия и Парфия, главные источники угрозы Республике в этот период. Если бы ему удалось завоевать их и присоединить к Риму, то такой успех затмил бы восточный поход Помпея и сделал бы Цезаря самым успешным римским полководцем в истории. Первоначальный план кампании, похоже, был рассчитан на 3 года, так как именно на такой срок были распределены будущие назначения магистратов. Однако по опыту Галлии, можно предполагать, что войны могли затянуться на гораздо более длительный срок, что Цезаря вполне устраивало. В Греции еще в конце 45 года до н.э. начали собираться войска, туда же выехали и Октавиан с его другом Агриппой, которые должны были сопровождать диктатора и в этой кампании. Ходили слухи, что Октавий должен был стать магистром конницы и заработать свой первый военный успех. 18 марта Цезарь намеревался выехать из Рима, а на посту консула Республики его должен был сменить Долабелла, став таким образом соконсулом своего противника Марка Антония.

Читайте также:

И всё это время на Цезаря, как из рога изобилия, сыпались разнообразные милости сената. Раз в несколько недель очередной сенатор предлагал выдать величайшему человеку на земле ворох почестей, частью из которых вообще никогда не обладал ни один римлянин. Например, Цезарю позволили ходить каждый день в наряде триумфатора, прикрывать голову венком, сидеть на крайне почетных местах народных трибунов на играх. Т.е. все это было очень похоже на современную практику выдачи почетных наград, исключительно ради почесывания ЧСВ. Цезарь, польщенный столь сильной любовью к его фигуре, часть почестей принимал, но от наиболее неуместных публично отказывался, критикуя саму идею наделения его ими.

Чем больше у Цезаря скапливалось всё новых и новых почестей, тем более негативную реакцию это встречало у плебса. В феврале во время одного из празднеств Антоний то ли в шутку, а то ли всерьез, пытался надеть на голову Цезаря царскую диадему, но диктатор публично отказался. После чего по городу всё равно начали бродить совсем уже дикие слухи, что Цезарь хочет стать царем и на восток он отправляется потому, что перенесёт туда столицу.

Я, конечно, польщен, но зачем вы мне разрешаете создавать гарем? (не шутка, такую почесть реально предлагали)

Народ в открытую проявлял недовольство чрезмерными почестями Цезаря и такое его поведение позволяло некоторым личностям надеяться, что опора диктатора на народные массы на самом деле слаба. Да и саму эту кампанию ряд историков считает не заискиванием оппортунистов из сената, а вполне целенаправленной попыткой раскачать лодку недоброжелателями: продемонстрировать властолюбие и царские замашки диктатора.

В феврале 44 года до н.э. Цезарь получил бессрочные диктаторские полномочия. Это действие, вполне логичное, заставило многих поверить, что, по возвращении с востока, диктатор не снимет с себя полномочий и не вернет старую республиканскую систему. Что было вполне вероятно, особенно, если в отсутствие Гая Юлия политики в Риме опять доведут ситуацию до кризиса. Однако уж больно многих такая возможная перспектива не устраивала.

Душой и сердцем заговора стали Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин. Обычно их называют помпеянцами, оптиматами или республиканцами. И эта характеристика верна, но не совсем. Потому что после Фарсала эти оба не просто сдались Цезарю, но встроились в его режим и вошли в ближний круг. Кассий никогда полностью не был лоялен Цезарю и каждая несправедливость в его отношении, даже мнимая, копилась у него на душе тяжким грузом. Брут же долгое время был очарован “милосердием” своего покровителя и его попытками решить накопившиеся проблемы Республики. Однако, как человек увлекающийся и идеалистичный, он терзался сомнениями. После смерти его дяди Катона, Брут начал всё сильнее пытаться быть достойным наследия своего родственника, не сдавшегося после Фарсала. При этом кто-то постоянно подталкивал его к бунту против Цезаря, размещая надписи, взывающие к наследию семьи – далекому предку Марка, свергшему, по легенде, последнего царя.

Всё это вместе взятое привело к тому, что в феврале 44 года до н.э. Брут и Кассий решили, что Республику нужно срочно спасать. К их заговору быстро присоединились шесть десятков сенаторов. И вот тут самый важный момент! Из числа заговорщиков известны поименно всего двадцать человек и половина из них – цезарианцы, причем из ближнего круга диктатора! Все эти люди поднялись благодаря Цезарю, рассматривались как будущее режима, но каждый считал, что диктатор чем-то их обделил и что при республике они обязательно сами бы добились всего того, что имели, а может и даже больше.

Самым страшным для Цезаря было то, что к заговору примкнул Децим Брут, всерьез рассматривавшийся, как политический наследник. И я очень дерзко предположу, что именно он мог подначивать своего родственника Марка выступить против диктатора. Само формирование заговора было свидетельством того, что выстроенная Цезарем система оказалась нежизнеспособна. Если уж внутри цезарианской партии возникла оппозиция, готовая выступить против своего лидера, то это значит, что все потуги стабилизировать государство были тщетны. Фактически можно сказать, что Цезаря убивали его же сторонники, которым диктатор начал мешать. Прочие же участники заговора, не из цезарианцев, были сугубо на вторых ролях.

Никакого внятного плана, кроме как само убийство тирана, у заговорщиков не было, а после этого, по их мысли, должна была сама собой восстановиться старая добрая Республика… со всеми старыми проблемами. Главным камнем преткновения долгое время был вопрос судьбы лояльных диктатору цезарианцев. Часть заговорщиков считала, что их нужно убить, другая – что можно достигнуть компромисса. Идеалист Брут настоял, что умереть должен только тиран.

Сам Цезарь, даже если до него доходили слухи об опасности, был уверен в своей удаче. Он уже давно распустил охрану и шутил про мрачные предзнаменования того, что он не переживет мартовских ид (середины месяца). Заговорщики планировали убить Цезаря на заседании сената, где вокруг него будет минимум готовых броситься на защиту сторонников. Именно на иды, 15 марта, было назначено заседание. В связи с ремонтом Форума проходить оно должно было в Театре Помпея, куда Децим Брут провел на всякий случай группу своих гладиаторов.

Однако весь план едва не пошел прахом, когда утром жена Цезаря Кальпурния, не склонная к мистицизму, уговорила мужа не ходить на заседание из-за очень дурного сна, где тот умирал. Однако явившийся в дом диктатора Децим Брут воззвал к мужской гордости Цезаря, который не должен бояться всяких дурных снов, тем более женских. К курии Гай отправился в сопровождении своего коллеги по консулату Марка Антония. Однако на входе в театр Помпея его отозвали в сторону для якобы очень важного разговора. На деле заговорщикам нужно было, чтобы рядом с Цезарем не оказалось никого из его людей, а Антоний, крепкий и сильный от природы, мог сорвать весь план.

Цезарь не придал значения этому и в добродушном настроении сел на курульное кресло, чтобы приступить к обсуждению проблем. Первым к нему подошел Луций Тиллий Цимбр с прошением о прощении своего брата, сторонника Помпея. Цезарь вступил в дискуссию о неуместности такого шага, вскоре вокруг него столпилась куча сенаторов, наперебой выказывающих поддержку Тиллию, который внезапно кинулся стягивать с Цезаря тогу, что служило сигналом к атаке. Диктатор даже не сразу понял, что происходит. Он, похоже, посчитал, что Тиллий рехнулся, даже когда тот достал нож и попытался им ударить в шею.

Однако в этот момент ножи показались в руках и у других заговорщиков. Цезарь пытался отбиваться, но нападающих было слишком много. Когда он понял, что смерть неизбежна, то успел накинуть край тоги на голову, скрыв от озверевших сенаторов те чувства, которые он испытывал в последний момент. В давке многие заговорщики попадали не по Цезарю, а по своим коллегам, однако нанесенных 23 ран оказалось достаточно, чтобы диктатор умер. Сверху за этим трагикомическим фарсом безучастно наблюдала статуя Помпея, всего четыре года назад погибшего точно такой же смертью.

Когда всё закончится, радостный Марк Брут заявит Цицерону, как старшему из консуляров, что республика освобождена от тирании. Ватага радостных “освободителей” в окружении гладиаторов пойдет на Форум, где зачитает обращение к гражданам. Толпа встретит восторженные слова Брута гробовым молчанием…

После столь многозначительной реакции народа заговорщики займут Капитолий и будут выжидать. Тем временем в стане цезарианцев был шок. Лепид, как магистр конницы, ночью ввел в город войска и требовал немедленной расправы над убийцами. Однако прочие сторонники убитого диктатора были не столь решительны и хотели не допустить новой гражданской войны хотя бы сейчас.

На следующий день состоялись переговоры между цезарианцами и “освободителями”, в ходе которых обе стороны пришли к осознанию необходимости компромисса. Естественно, убийцы Цезаря хотели остаться в живых и на свободе. Но для соблюдения юридических формальностей, требовалось объявить Цезаря тираном. Однако в этом случае пришлось бы отменить все его законы, что привело бы к нелегитимности положения значительной части людей, которые сейчас вели переговоры. Да и слишком уж обширны были решения Цезаря, и отмена любого из них задевала интересы такого большого числа граждан, что сложно было представить последствия. Злая ирония состояла в том, что, в принципе, претензий к самим законам Цезаря ни у кого толком и не было – законы были хорошие. Проблема была лишь в том, что принял их Цезарь.

Поэтому на первое время была достигнута договоренность, что Цезаря дают похоронить за госсчет, но его убийц не объявляют вне закона и позволяют и дальше исполнять их магистратуры. Все запланированные решения Цезаря остаются в силе, пока не будет достигнуто всеобъемлющее урегулирование. Такое решение было, на первый взгляд, win-win, но на деле оно лишь отсрочило неизбежную развязку. Цезарианцы были расколоты: без Цезаря многие из них начали просчитывать варианты того, с кем будет сейчас выгоднее вступить в союз. А значит и выступать как единый фронт они не могли. Их единственным на тот момент козырем была армия, приведенная Лепидом. Но где гарантии того, что, применив её, Лепид не заберет себе все плоды победы?

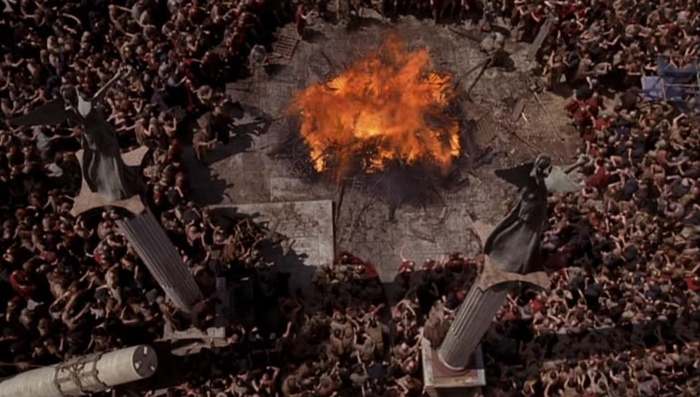

Да, сам компромисс выглядел поражением цезарианцев, вынужденных отказаться от мести за своего погибшего лидера. Но на самом деле Брут и Кассий уже проиграли. 18 марта, в день, когда Цезарь должен был отбыть на восток, (по другим сведениям - 20 марта) начались его похороны. При огромном стечении народа из совершенно разных сословий Антоний зачитал речь, в которой рассказал о произошедшем, показывая на восковой фигуре те места, куда предатели из сената, дававшие клятвы не выступать против Гая Юлия, наносили ему удары.

Толпа ревела от негодования, звучали крики с требованиями отомстить убийцам. Не смотря ни на что, как оказалось, римский народ любил Цезаря. Его могли в моменте осуждать за чрезмерное властолюбие, но ни один из сенаторов даже близко не имел такой привязанности плебса, как убитый диктатор, всю свою карьеру завоёвывавший симпатии этих людей. Народ на Форуме начал спонтанно ломать скамейки и складывать из них погребальный костер.

Когда огонь охватил тело диктатора, в экзальтированной толпе раздались молитвы божественному Гаю Юлию Цезарю, заступнику народа и герою Республики. Никто и никогда прежде не удостаивался от римлян такой заслуги, причём совершенно искренней из-за своей спонтанности. Было уже совершенно неважно что смогут предложить народу “освободители”. Катону, их моральному ориентиру, было уже никак не сравниться с Цезарем, всё же победившим его своей смертью в моральном плане.

С этого момента судьба Республики была окончательно решена. Лучшие её сыны ушли с политической арены, а те, кто остались из того поколения– вскоре тоже отправятся на покой. Новое поколение, ворвавшееся с Цезарем на политческий Олимп, уже несколько месяцев спустя начнет последний раунд борьбы за власть, в ходе которого Республика настолько преобразится, что вернуться к старой норме будет уже попросту невозможно.

Послесловие

Каковы же были итоги деятельности Цезаря. Вся ситуация, начиная с образования Первого триумвирата до новой гражданской войны и убийства Цезаря, была показателем всеобъемлющего кризиса Республики как государственного устройства. Кризиса, открытая фаза которого началась при Сулле и со временем лишь усугублявшегося. Попытка Суллы разрешить кризис через серьезное ограничение числа людей, влиявших на политику, – провалилась и повлекла за собой в перспективе всё более ожесточенную борьбу бывших сулланцев за сохранение собственных позиций.

Цезарь, столкнувшись с той же проблемой, что и Сулла, попытался изменить правила игры. Он не стал вырезать всех несогласных, а, наоборот, попытался стать правителем выгодным всем, благодаря умению находить компромиссы. Однако эта попытка тоже провалилась, так как невозможно быть удобным всем одновременно, как бы ты ни был хорош. При этом Цезарь попал в ловушку: он не мог уйти, пока установленный им режим не станет стабильным, но его режим без самого Цезаря мог и не стабилизироваться. Постоянные мелкие и крупные кризисы подвергали испытаниям Республику и только Цезарь мог их разрешить. Это его и сгубило.

Нередко Цезарю ставят в вину, что вот Сулла-то ушел из политики, в конце концов, а Цезаря пришлось “уйти”. Однако, на мой взгляд, эта претензия не обоснована. Сулла ушел потому, что в римской политике не осталось никого, кто мог бы в открытую выступить против него – все такие были убиты, а те, кто смел фрондировать, делали это крайне осторожно. Цезарь же пытался обойтись без резни, не выделяя новые элиты из старых, а попытавшись их всех сплотить вокруг себя. Что тоже не вышло.

Без внутреннего насилия республика, похоже, уже не могла существовать, так как именно в нём находили ответ все, кроме Цезаря. Для него насилие всегда было нежелательным исходом, хотя он и был к нему готов. А вот для его противников, похоже, насилие было уже естественным инструментом решения всех проблем. То, что даже твердокаменный республиканец Катон в конце-концов начал поддерживать наиболее жёсткие меры против Цезаря и его сторонников, ясно показывает глубину моральной деградации, что постигла всех республиканских политиков эпохи.

Смерть Цезаря для его убийц казалась новым началом, возрождением Республики. Однако вместо этого всего через несколько месяцев начнется новая гражданская война, вызванная нежеланием, да и невозможностью, решить все имеющиеся конфликты между политиками иначе, как силой.

В конце этого цикла я позволю себе небольшое сугубо авторское послесловие в послесловии, так как мне было очень непросто писать его. Не из-за сложности темы, а потому, что я как-то успел прикипеть к Помпею и Цезарю. И, пропуская через себя кучу литературы с описанием того, как оба они шли к своим финалам, я испытывал всё больше и больше сомнения, что смогу показать всю трагедию развернувшейся истории. Сцены гибели Помпея и Цезаря, а также похорон последнего – это эмоциональный пик, после которого я не уверен, что в принципе напишу что-то столь же лично меня цепляющее. Потому что, когда я их писал, у меня было ощущение, что это я же их и убиваю своими руками.

Помпей и Цезарь – это два героя, которые действительно не заслужили той участи, которую им уготовила судьба. Лично для меня совершенно не важно, хотели ли они оба в реальности стать настоящими монархами, или всего лишь плыли по течению. Возможно, что описание жизни Помпея вышло у меня более неоднозначным, чем у Цезаря, но по моему убеждению именно эти двое были лучшими людьми своей эпохи. Мне очень жаль, что приходится прощаться с ними.

Источники:

Кембриджская история древнего мира. Том 9. Последний век Римской Республики. 146-43 гг. до н.э.;

Циркин Ю. Б. «Гражданские войны в Риме. Побежденные»;

Goldsworthy A. «Caesar: Life of a Colossus»;

Утченко С. Л. «Цицерон и его время»;

Егоров А.Б. «Юлий Цезарь. Политическая биография»;

Чеканова Н.В. «Римская диктатура последнего века Республики».

Демина С.С. «Причины гражданской войны 49-45 гг. до н.э. в представлениях римских авторов I В. до н.э. - I в. н.э»;

Смыков Е.В. «Хотел ли Цезарь завоевать Парфию?»;

Бибарсова Ю.А. «Малоазийские клиенты Цезаря в гражданской войне 49-46 гг. До Н. Э.»;

Ахиев С.Н. «Основные направления пропаганды гая Юлия Цезаря»;

Куликова Ю.В. «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ: УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?»;

Демина С.С. «ЦЕЗАРЬ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ».

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Канал автора в Телеграме ↩ – о Риме и не только.

Сборщики оружия

В РККА привлекали гражданское населения для сбора трофейного и брошенного советского оружия и имущества (каски, оружие, патроны, одежда, ремни и т.д). Вознаграждение было приличным для пацанов

Слева направо: Сергей Землянский, Алесандр Величенко, Александр Иващенко и Владимир Поломарщук – жители хутора Синеоковский Сталинградской Области

Поселок Старица (под Болховым) Николай Белов и Павел Башилов сдают собранное ими немецкое оружие – немецкий карабин Маузер K98k и кобуру от немецких пистолетов. Автор фото Леонид Великжанин

Памятка по сбору трофейного вооружения и имущества

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ К СБОРУ ТРОФЕЙНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВООРУЖЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА

Большую и ценную помощь в сборе с полей сражений трофейного и отечественного вооружения и имущества может оказать местное население.

В сельских местностях население, наблюдавшее отход немцев, часто знает, где противник бросил или спрятал вооружение и имущество, которое он не смог вывезти. В особенности хорошо осведомлёнными об этом бывают дети лет 10—13; со свойственной советским детям наблюдательностью они замечают, где, что оставил или спрятал враг, и часто могут сообщить исключительно ценные сведения.

Сельсоветы и райисполкомы должны организовать сбор населением находящегося в поле и лесах мелкого вооружения и имущества. Нужно провести соответствующую работу среди населения, разъясняя важность сбора трофейного имущества для нужд Краснея Армии.

Местные жители, активно включившиеся в сбор трофейного и отечественного вооружения и имущества, получают денежное вознаграждение

Нагайбаки-бакалы: как северные нагайбаки сохраняют свою идентичность

Представителей северной группы нагайбаков можно встретить в сёлах Попово, Ключевка-2, Болотово и Краснокаменка Челябинской области, называют они себя по-разному: бакалы, кряшены, нагайбаки, а некоторые — даже чермыши.

Кто они такие и почему до сих пор спорят, к какому народу принадлежат? Мы постараемся ответить на эти вопросы.

Откуда пошло имя «бакалы»

Северная группа нагайбаков имеет несколько самоназваний, из которых самым распространенным является «бакалы». Это слово пошло от Бакалинской станицы в Мензелинском уезде, где проживали их предки.

Священник Сальников писал:

«Они не стародавние местные жители, а переселенцы из Мензелинского уезда Бакалинской волости, отчего их и называют бакалинцами или бакалами. Слово же “нагайбак” вообще не употребительно».

«Ни татары, ни башкиры — просто бакалы»

В 1908 году путешественник и этнограф М. А. Круковский, побывав в Ключевке-2 Троицкого уезда, записал интересный разговор. Сопровождавший его башкир Абдул описал местных жителей станицы так:

«Обыкновенные хлебопашцы, а народ-то особенный: ни татары они, ни башкиры, ни киргизы, а просто бакалы».

Круковский вспоминал с удивлением:

«На земном шаре, тем более в России, нет такого народа “бакалы”. “Я бакалятник”, — отвечал спрашиваемый, и больше ничего не мог сообщить. Я немало помучился, прежде чем узнал настоящее, этнографическое название этого народа».

Позже священник в этих местах пояснил ему:

«По-учёному название наше — нагайбаки. А вот откуда мы происходим — этого сказать не могу. Должно быть, что-нибудь монгольское, поскольку язык смахивает на башкирский».

Самоназвания и язык

Среди самих жителей существовало несколько обозначений своей общности.

Название «бакалинцы» использовали в речи русские, жившие по соседству. Прозвище настолько укрепилось, что нагайбаки стали себя определять как «бакалы» и говорить «по-бакалински». Сегодня это самоназвание в обиходе среди чебаркульских нагайбаков. «Бакалы — это неофициальное название, а нагайбаки — официальное», — рассуждает нагайбачка из Ключевки-2. Другая жительница полагает, что «бакалы — это разновидность малой народности». В самосознании народа одновременно уживаются понятия «бакал» и «нагайбак» благодаря народной легенде о происхождении нагайбаков: «Иван Грозный загонял всех в озеро Бакал и крестил нагайкой, поэтому мы бакалы и нагайбаки», — рассказывают чебаркульские жители.

Елизавета Юзеева из Ключевки-2 говорила:

«Мы себя крешенами называем, нагайбаки — официальное название, а бакалы — между собой».

Эта множественность имён — отражение сложной истории народа, пережившего переселения, смену сословий и эпох.

Почему в паспортах они — не нагайбаки

До конца XX века, по воспоминаниям местных жителей, бакалы не выбирали, какой национальной принадлежности они будут записаны в паспорте, их могли записать как русскими, так и татарами, хотя есть и редкие случаи записи нагайбаками.

Надежда Яковлева вспоминала:

«В 1974 году брат получал паспорт, сказал, что он нагайбак. Ему ответили: “Нет такой нации” — и записали татарином. А меня записали русской».

Таких историй — десятки. Из-за этого многие бакалы стали считать себя русскими или татарами, хотя по культуре и происхождению они ближе к нагайбакам.

Кто такие чермыши?

В Ключевке-2 сохранилась небольшая группа людей, называющих себя чермышами.

Мужчина — чермыш, женщина — чермышка. Они считают себя отдельной малочисленной общностью, частью «бакалинского народа».

Потомственная чермышка Валентина Леонидовна рассказала, что их предки жили «у Казани», исповедовали ислам, держали уразу и не ели свинину. Потом переселились на Урал, приняли казачий статус и христианство, но часть старых обычаев сохранили.

«Моя бабушка держала и православный пост, и уразу-байрам. А вообще-то мы татары, говорю на бакалинском, и черт его знает, кто я», — говорит Валентина Леонидовна.

Не исключено, что «чермыши» — это потомки жителей Черемшанской крепости. По сообщению И. И. Лепёхина, там проживали новокрещеные «Мордва, Чуваши, Казылбыши и вышедшие из киргизского плена Асиатцы, а также татары, жившие “по своему закону”». Как и в Нагайбакской крепости, часть жителей относилась к казачьему сословию, а остальные — к ясачному. Известно, что в 1830–1840-е годы большая часть населения Черемшанской крепости (около 1 800 человек) из числа бывших пахотных солдат была переселена на реку Урал.

Сколько их было и сколько осталось

Исторические данные показывают постепенное изменение численности северной группы нагайбаков:

- В 1881 году — 1 741 человек.

- В 1912 году в Ключевском-2 проживали 230 семейств, из них 95 — нагайбакские (375 человек обоего пола).

- В 1910 году в Верхнеувельском было 479 нагайбаков (86 дворов).

- В Краснокаменке — 90 нагайбакских и 30 русских семейств.

- По переписи 1926 года — 3 227 человек.

- В 1933 году — 6,1 % населения Бишкильского района.

К 1939 году в переписях нагайбаки не выделялись, и северная группа «растворилась» среди татар и русских.

По данным переписи 2010 года, нагайбаками записались 142–147 человек.

Новое возрождение

Сегодня чебаркульские нагайбаки постепенно возвращают своё имя и гордость.

В 2010 году в селе Попово появился фольклорный коллектив «Чишме», а в 2012 году открылся Музей нагайбакской культуры.

Обе инициативы связаны с активностью Надежды Уряшевой, лидера чебаркульских нагайбаков. Благодаря её усилиям северная группа вновь заявила о себе.

«Раньше я была бакалушкой, сейчас это неправильно, я — нагайбачка», — говорит старожилка Попово.

Многие считают слово «бакалы» устаревшим и даже обидным, так как в нагайбакском языке «бака» означает «лягушка».

«Это русские нас так дразнили, а мы — нагайбаки», — объясняют местные жители.

Но в других сёлах — Ключевке-2, Болотово, Краснокаменке — отношение спокойное:

«Слово “нагайбак” у нас не в обиходе, есть “бакалы”, а нагайбаки — это в Нагайбакском районе», — говорят жители.

«Кто мы? Русские? Нагайбаки? Крешены? Бакалинцы?..»

Этот вопрос и сегодня волнует северных нагайбаков.

«Язык у нас бакалинский, нагайбаками считаемся, себя называем крешены, а в паспортах написано, что мы русские», — говорит жительница Попово.

Так сложилось, что их идентичность не укладывается в привычные рамки.

Но именно в этом — сила и уникальность народа, который сумел сохранить язык, традиции и память о своём происхождении.

Почему важно помнить об этом

История северной группы нагайбаков — не просто этнографический сюжет.

Это история памяти, устойчивости и самоопределения, которая показывает: даже малые народы способны сохранить себя, несмотря на века перемен.

И сегодня, когда жители Чебаркульского района называют себя нагайбаками, кряшенами или бакалами, — это не спор о словах.

Это напоминание о том, что культура живёт, пока живо желание помнить, кто ты есть.

Советуем ознакомится с ранее выложенным постом о том, как нагайбакские казаки вошли в Париж во время заграничных походов 1813–1814 гг.:

Материалы для поста были взяты из источника: Белоруссова С. Ю. Нагайбаки: динамика этничности. - Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2019. - 424 с.

🔔 Подписывайтесь на наш проект "Медиа о нагайбаках | КМН РФ", чтобы узнать больше о прошлом, настоящем и будущем нагайбаков.

"Царство Небесное"

Приключения пиндосов в Могадишо повлекли за собой бурные обсуждение, что, в целом, было ожидаемо. Сегодня возьму что-то более удаленное по времени и, вроде как менее политически окрашенное. Может быть меньше стульев будет сожжено...

с 20 сентября по 2 октября 1187 года длилась недолгая (на одну киносерию) осада Иерусалима. Наверняка вы смотрели фильм "Царство Небесное", повествующий как раз об этих событиях... Вот только даже подобия исторической достоверности в нём, увы, нет. Поэтому давайте-ка вспомним не только кино-версию событий. Ниже вас не ждёт рассказ об эпических битвах: их не случилось. Зато будет истинный героизм, борьба между клятвой и долгом, и настоящее чудо в результате... Рыцарство, как оно есть.

Иерусалимское королевство, откровенно говоря, дышало на ладан с момента своего основания. Почти за сто лет до обсуждаемой даты, в 1099 году, Первый Крестовый поход увенчался взятием святого для трёх религий города. Казалось бы, успех! Но дела в Regnum Hierosolymitanum всегда были так себе.

Причин тому имелось множество. Во-первых, сам по себе состав крестоносцев всегда был весьма пёстрым, людей с громкими титулами и огромными амбициями хватало - между собой грызлись едва ли не больше, чем боролись против мусульман.

Во-вторых, очень быстро наступила классическая колониальная проблема: люди, родившиеся и выросшие уже на захваченной христианами Святой Земле, начинали ощущать себя самостоятельным народом. На вновь прибывающих смотрели косо. Сами же христиане, приезжающие в Иерусалим, с неудовольствием замечали людей, уже даже внешне не особо похожих на французов и немцев: было много смешанных браков.

Ко всему прочему, в 1169 году у мусульман появился могучий военный и политический лидер: египетский султан, известный в Европе под прозвищем Саладин. В общем и целом, было уже понятно: долго Иерусалимскому королевству не продержаться.

В 1187 году положение стало и вовсе катастрофическим. Вопреки показанному в фильме, Балдуин IV (тот самый прокажённый), королевством уже не правил. Как, впрочем, и Балдуин V. Формально наследовала ему Сибилла, реально власть находилась в руках Ги де Луизиньяна.

Ещё в середине лета Ги де Луизиньян, вместе с почти всей элитой королевства, попал в плен по итогам битвы при Хаттине. Выжившие укрылись в Тире, Иерусалим остался абсолютно беззащитен. И всё закончилось бы легко и просто, без всякого эпика, если бы не Балиан II Ибелин.

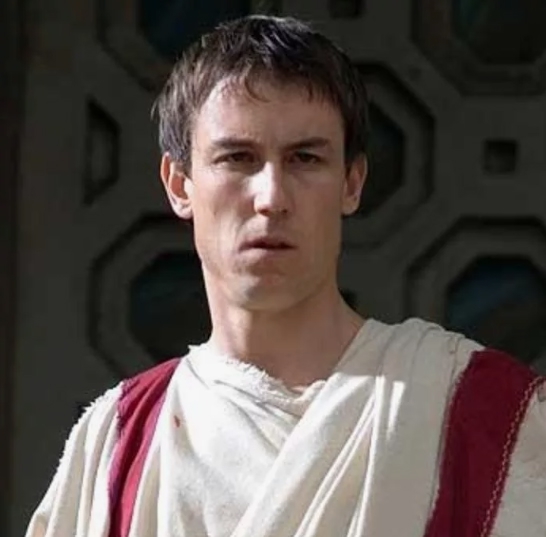

Опять же, реальный Балиан II сильно отличался от героя Орландо Блума из фильма. Естественно, не был он никаким бастардом-кузнецом, едва прибывшим из Европы. Ибелины, пусть и скромные по происхождению, давно уже возвысились на Святой Земле, и представляли собой одну из важнейших сил местной аристократии.

Не сиделось Балиану Ибелину в Тире, и тому была веская причина: его жена осталась в Иерусалиме. Крестоносец обратился лично к Саладину с просьбой позволить ему беспрепятственно приехать в столицу, и забрать оттуда супругу. Саладин уже тогда был знаменит нехарактерным для мусульман рыцарским характером, и согласился. Но поставил условие: Балиан не должен был начать каких-либо военных действий, и в Иерусалиме мог находиться лишь день. Балиан поклялся так и поступить.

Клятвы легко давать, да соблюдать их бывает трудно. Прибыв в столицу, Балиан обнаружил не просто плачевное положение. Иерусалим был под завязку забит многочисленными христианскими беженцами, ожидающими неминуемого конца. Царила атмосфера полного отчаяния. Войск в городе не было вообще, защищало его... 14 рыцарей со сквайрами. И всё.

В приезде славного рыцаря Иерусалим увидел хотя бы слабый лучик надежды. Балиан честно желал исполнить клятву, забрав жену и вернувшись в осаждённый Тир - там, в общем-то, надежд тоже было мало, но они были.

Жители Иерусалима отпускать единственного человека, способного руководить обороной, не хотели. Оставшаяся без супруга королева Сибилла, патриарх Ираклий и весь город молили Балиана нарушить его рыцарское слово, и защитить город. Крестоносец долго колебался, но, в конце концов, всё-таки не смог отказать. Тяжёлое было решение, но так уж сложились обстоятельства.

На наших шлемах нет живого места,

Щиты от крови потеряли цвет;

И женщины - не жены, не невесты,

"Вернись и защити" - кричали вслед...

Было ясно, что неравного боя не избежать. К тому же, взять Тир мусульманам так и не удалось, поэтому Саладин забил на осаду, и выдвинулся с войском к Иерусалиму. В столице готовились стоять до конца: отступать некуда, позади Гроб Господень.

Итак, 20 сентября 1187 года. К стенам Иерусалима прибывает 20 тысяч воинов Саладина - опытная, неплохо снаряжённая армия под предводительством блистательного полководца. По ту сторону стен - ориентировочно 5000 ополченцев, не имеющих никакого военного опыта (просто поверьте, воин и НЕ воин - это две очень большие разницы, особенно когда дело касается холодного оружия), и рыцари. Теперь уже их было 15. Даже не 300, как спартанцев...

Эпизод фильма, где Балиан Ибелин посвящает граждан Иерусалима в рыцари, более-менее достоверен. Для поднятия боевого духа он действительно посвятил в рыцари сквайров, и некоторых горожан - так рыцарей стало 60. Что же, поверим, что диалог из фильма правда мог иметь место в реальности:

- Вы полагаете, что эти люди будут лучше сражаться, став рыцарями?

- Я полагаю, что да.

Положение всё равно сложилось безнадёжное, это понимали все, но сдаваться без боя никто не хотел. Христиане не питали иллюзий: Саладин, конечно, был склонен к рыцарству, но беспрекословно ему подчинялись лишь мамлюки. Резня в исполнении курдской пехоты, в случае успешного штурма, была абсолютно неминуема.

Начались бои. До конца месяца мусульмане упорно лезли на укрепления, христиане отчаянно сопротивлялись. Два десятка тысяч воинов, мощные осадные орудия, лучшие сапёры Саладина - всё это было брошено против крестоносцев. Спустя девять дней наконец-то пробили стену, но штурмы бреши окончились ничем.

В итоге Балиан II Ибелин инициировал переговоры. Саладин пошёл на них охотно, поскольку понимал, что сопротивление может продлиться ещё месяц-другой - а у него в тылах оставались войска неприятеля. Изначально-то султан рассчитывал взять город вообще без боя, максимум - первым штурмом за один день, а вышло всё совершенно иначе: предвидеть героизма Балиана и его людей Саладин не мог.

Хотя крестоносец и нарушил свою клятву (о чём, кстати, уведомил гонцом заранее), предводитель Айюбидов отнёсся к этому с пониманием: причины поступка были ясны. Ко всему прочему, он был не на шутку впечатлён мужеством крестоносцев. Как уж тут было не проникнуться?..

Естественно, о сохранении Иерусалима за христианами речь не шла. Балиан предлагал сдать город, в обмен на возможность вывести из него всех христиан. Саладин желал получить выкуп за каждого, но суммы заломил нереальные. Торговались очень долго, в лучших традициях немного другого народа. Но всё же, соглашение было достигнуто. Христиане покинули Иерусалим: большая часть ушла в контролируемый крестоносцами Триполи, некоторые сели на корабли.

Балиан, конечно, не смог удержать город. Зато он сумел спасти его жителей, что было практически чудом: едва ли кто-то в начале осады всерьёз рассчитывал остаться в живых и на свободе. Вместо трагедии с гибелью и порабощением тысяч человек, всё обошлось не слишком эпичными (вопреки фильму) боями без существенных потерь. Это тактически.

Стратегически... казалось, что на этом христиане потеряли Святую Землю безвозвратно. Но это только казалось. Известие о падении Иерусалима вскоре подстегнёт Третий Крестовый поход. Короли Англии и Франции - Ричард I Львиное Сердце и Филипп II Август, объединятся с целью реванша. И они его получат: хотя Иерусалим останется в итоге в руках Саладина, Третий Крестовый поход увенчается большими военными успехами, и борьба за Гроб Господень будет продолжаться ещё очень долго.

Вот такое чудо, совершённое героем, что сделал тяжёлый выбор между рыцарским долгом и рыцарским словом. Пожалуй, стоит пересмотреть "Царство Небесное". Да, исторические факты фильм перевирает напрочь... а вот дух событий передаёт. А уж актёры чего стоят! Орландо Блум, Лайам Нисон, Ева Грин, Джереми Айронс, Эдвард Нортон - это сам по себе повод. Ну и сражение, все эти "мечи, секиры, топоры", которые я никак литературно не описывал, можно будет узреть воочию - Ридли Скотт умеет в экшОн!

Копилка на утренний кофей автору тут: https://pay.cloudtips.ru/p/c75ee526

Больше материалов тут: https://t.me/pomin_history

Охота на ведьм в Европе и Америке. Борьба с колдунами в России. Конец Святой инквизиции

Невозможность объяснить многие природные явления и связанные с ними бедствия (такие как засуха, наводнения или нашествия насекомых, зачастую приводивших к неурожаю, а значит, и к страшному голоду) заставляли людей приписывать эти события к деяниям потустороннего мира. Необходимость найти виновного в обрушившихся на страну, город или деревню бедах зачастую приводила к тому, что во всех неудачах местные жители обвиняли своих же земляков, заподозренных в колдовстве.

Уже кодекс вавилонского царя Хаммурапи, правившего в 1793-1750 годах до н. э устанавливал смертную казнь за колдовство, а также содержал запись об "испытании водой", которое впоследствии в разных вариациях широко применялось в средневековой Европе. Согласно этой статье кодекса, если человек был обвинён в колдовстве другим человеком, но при этом явных доказательств его вины не было, обвиняемый должен был пройти испытание перед Богом реки. Суть его заключалась в следующем: связанного обвиняемого опускали в холодную воду и смотрели, что будет дальше. Если обвиняемый тонул, значит, Бог реки забрал его к себе как виноватого. Если человеку удавалось выплыть, значит, он был чист и невиновен перед богами. Иногда испытуемого обвязывали за пояс верёвками, чтобы успеть вытащить, если он начнёт тонуть. Если обвиняемому не удавалось выплыть, то его признавали виновным, и после его смерти отдавали все его имущество доносчику. Если же обвиняемый после испытания оставался и живым и невредимым, то его признавали невиновным, а того, кто бросил на него обвинение, убивали, после чего бывший испытуемый забирал себе дом доносчика.

В средневековой Европе церковь поначалу не считала колдовство глобальной проблемой, а поэтому не проводила массовых репрессий за занятие им. Первый известный случай, когда женщина была осуждена за занятие магией, произошел лишь в 1324 году, когда на скамье подсудимых оказалась ирландская аристократка Алиса Кителер. Дело в том, что за свою жизнь Алиса была замужем аж четыре раза ввиду того, что ее мужья раз за разом подозрительно скоропостижно умирали. Леди Кителер же при этом наследовала их имущество, благодаря чему превратилась в одну из самых богатых женщин в округе. Когда заболел ее четвертый муж Джон ле Поэр, он сам и его дети от предыдущих браков стали подозревать Алису в наведении порчи. Вскоре ле Поэр нашел в вещах жены мешок с разными снадобьями и порошками, которые применялись в черной магии, после чего незамедлительно донес властям на свою супругу.

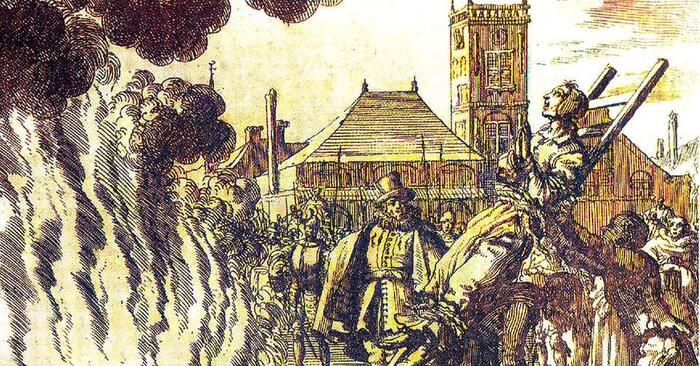

Согласно выдвинутому против Алисы обвинению, она "с помощью колдовских мазей, приготовленных из внутренностей принесённых в жертву Сатане петухов и мозга некрещёных младенцев заколдовала до смерти и смертельных болезней всех своих мужей". В роли обвинителя выступал епископ Оссорийский Ричард де Ледред, который после церковного расследования попытался арестовать леди Кителер, однако сделать этого не сумел. Поняв, что запахло жареным, Алиса бежала в Дублин, где, использовав свои многочисленные связи в высших кругах, сумела подкупить нужных людей и добилась того, что в тюрьму был брошен сам епископ. Впрочем, Ледред провел в тюрьме всего лишь 17 дней и, выйдя на свободу, все же сумел добиться того, чтобы Алису осудили за колдовство. Спасаясь от эшафота, леди Кителер бежала в Англию, а ирландский суд заочно осудил ее и конфисковал все земельные владения Алисы. Также судьи приговорили к смертной казни служанку опальной леди Петрониллу де Мит, которая была обвинена в пособничестве своей госпоже и признана ведьмой. 3 ноября 1324 года ее заживо сожгли на костре.

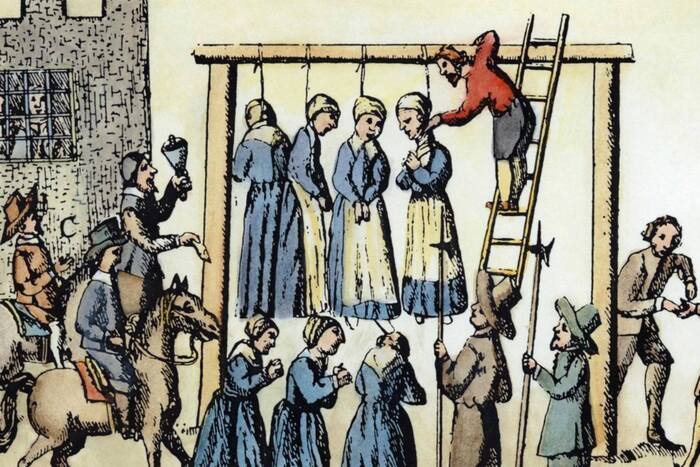

Особого размаха борьба с колдовством в Западной Европе достигла в период с конца XV по середину XVII веков. В 1428 году в швейцарском кантоне (административный округ) Вале началась первая систематическая европейская охота на ведьм и колдунов, которая длилась восемь лет и привела к гибели 367 человек. В том году в герцогстве Савойя, к которому относился Вале, разгорелся конфликт между местной знатью, приведший к большой напряжённости в регионе и фактически разделивший все общество на сторонников и противников могущественной дворянской семьи Рарон, против которой восстали другие знатные кланы. В атмосфере взаимной ненависти люди стали видеть друг в друге врагов и довольно быстро пришли к выводу, что в начавшейся смуте виноваты темные силы.

7 августа 1428 года делегаты от семи районов Вале потребовали от властей начать расследование против орудующих в Савойе неизвестных ведьм и колдунов. Вскоре после этого начались массовые аресты местных крестьян, на которых поступали доносы от их же односельчан. Обвиняемые были подвергнуты пыткам, в ходе которых некоторые из них признались в связях с Дьяволом, а другие рассказывали, что они обладают способностью превращаться в оборотней. На последующем за этим суде все арестованные были приговорены к смертной казни через сожжение. В назначенный час их привязали к лестнице, приставленной к столбу вокруг которого был разожжён костёр, с деревянным распятием в руках и мешочком пороха, повешенным на шею. Некоторых перед сожжением в последний момент обезглавливали, тем самым "даруя им облегчение". Тела тех, кто не пережил пыток во время допросов, также были сожжены. Собственность казнённых отдавали их родственникам только в том случае, если они могли присягнуть в своей непричастности к колдовству, в противном случае собственность переходила к местной знати.

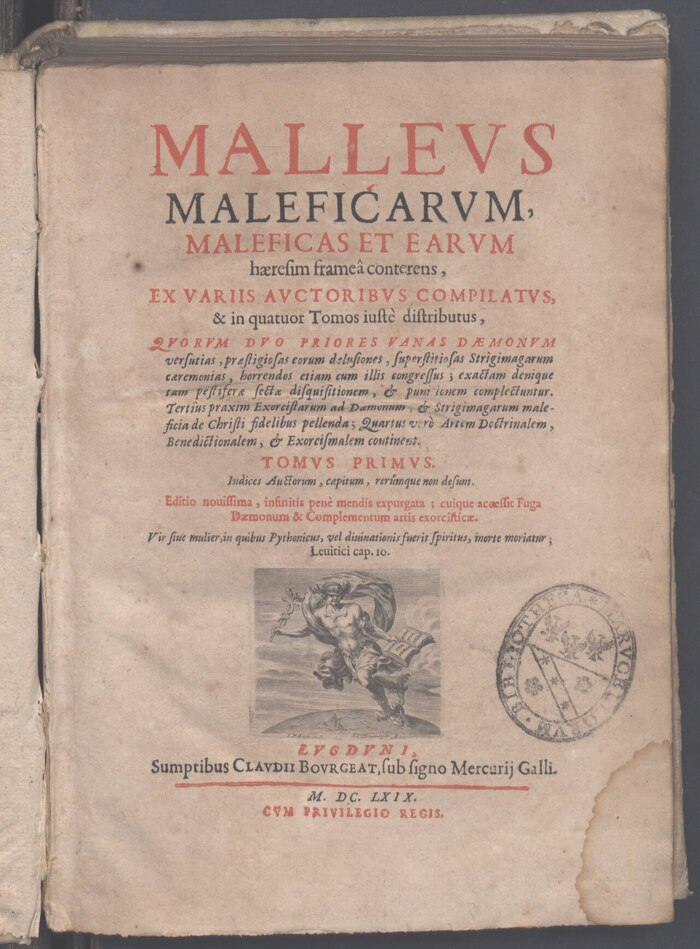

После выхода в 1484 году буллы папы Иннокентия VIII, в которой тот приравнял ведовство к ереси и наделил инквизицию полномочиями для ее уничтожения, охота на ведьм стала настоящим мейнстримом всего Западного мира. Также огромное влияние на сознание европейского общество оказал опубликованный в 1486 году и впоследствии переведенный с латыни на множество языков трактат "Молот ведьм", написанный инквизиторами Генрихом Крамером и Якобом Шпренгером. В данной книге описывалось все, что было известно о ведьмах с древнейших времен, а также перечислялись наиболее эффективные методы по их выявлению. В частности, именно благодаря "Молоту ведьм" в европейскую культуру прочно вошел образ летающей по воздуху по ночам и поклоняющейся дьяволу женщины.

Авторы заложили в своем произведении идею того, что женщины в силу своей природы выступают источником зла и похоти и повинны во всех несчастиях, с которыми столкнулось человечество, начиная с изгнания из рая и заканчивая войнами, болезнями и падениями цивилизаций. Мужчины же, с точки зрения авторов "Молота", выступают жертвами женского коварства и женской магии. Подводя итог своим рассуждениям, Крамер и Шпренгер заключали, что большинство женщин рано или поздно станут ведьмами, и единственный способ для них избежать такой участи - принять обет целомудрия и стать монахиней. При этом в трактате все же упоминаются и мужчины-колдуны, которых на сделку с демонами толкает их желание приобрести большую власть, однако их количество в сравнении с женщинами-ведьмами незначительно.

Пик охоты на ведьм в Европе пришелся на период с 1585 по 1660-е годы. За это время в Германии, Швейцарии, Франции, Шотландии и Англии произошло около 100 тысяч процессов, в результате которых погибло около 50 тысяч жертв. К тому времени в Европе произошла реформация, которая разделила европейский регион на протестантские и католические государства. Однако, несмотря на серьезные разногласия в вопросах религиозных обрядов, и протестанты, и католики сходились в едином мнении, что ведьм и колдунов надо сжигать. В католических странах дела о колдовстве рассматривались инквизицией, а в протестантских государствах подобные приговоры выносил исключительно светский суд.

В 1562 году в Англии стараниями королевы Елизаветы был издан закон против колдовства, предусматривающий смертную казнь за занятие черной магией. После смерти королевы в 1603 году ввиду отсутствия у нее детей на английский престол взошёл шотландский король Яков I - родственник покойного английского монарха Генриха VIII. Яков на протяжении всей своей жизни искренне верил в существование тёмных сил и еще в начале 1590-х годов пришёл к убеждению, что шотландские ведьмы строят против него козни. После своего визита в Данию король организовал суд над ведьмами из Норт-Бервика, которых он обвинил в том, что они вызвали шторм, в который угодил королевский корабль на обратном пути из Дании в Шотландию. В 1597 году Яков написал книгу "Демонология", в которой наставлял своих последователей, что они должны осуждать и преследовать любых сторонников или практиков колдовства. Другими словами, в Англии началась активная борьба с темными силами.

В тот год в графстве Ланкашир начался судебный процесс против ведьм, проживающих в окрестностях города Пендл-Хилл. Все началось с того, что некая Алисон Девайс как-то раз повстречалась на проселочной дороге с торговцем Джоном Лоу. Женщина обратилась к Джону с просьбой дать ей несколько серебряных булавок, но тот сделать это отказался, после чего Девайс послала Лоу вслед проклятие. В скором времени мужчину разбил паралич (скорее всего, из-за инсульта), вследствие чего он обвинил в постигшем его несчастье Алисон Девайс и её чары. Дело дошло до суда, на котором Алисон призналась, что "натравила самого дьявола на Джона Лоу", а также рассказала, что в колдовство её втянула родная бабушка, Элизабет Саутернс, которая прекрасно разбиралась в травах и была кем-то вроде врачевательницы. Помимо этого, Девайс обвинила в колдовстве членов другого местного семейства, а именно пожилую Энн Уиттл и её дочь Энн Рэдферн. Считается, что это был акт возмездия со стороны Девайс, так как представители ее рода долгое время враждовали с семейством Уиттл.

В результате суд привлёк почти всех членов обеих семей к разбирательству, в ходе которого, видимо, под пыткой каждый подозреваемый оговорил себя и своих родственников. Так обе пожилые женщины, Саутернс и Уитлл, сознались суду в том, что продали души дьяволу. Всего же по делу о ведьмах Пендла перед судом предстали 12 человек. Старуха Элизабет Саутернс не дожила до оглашения приговора и скончалась в темнице, а из оставшихся 11-ти все, кроме девушки по имени Элис Грей, были признаны виновными в колдовстве и приговорены к смертной казни.

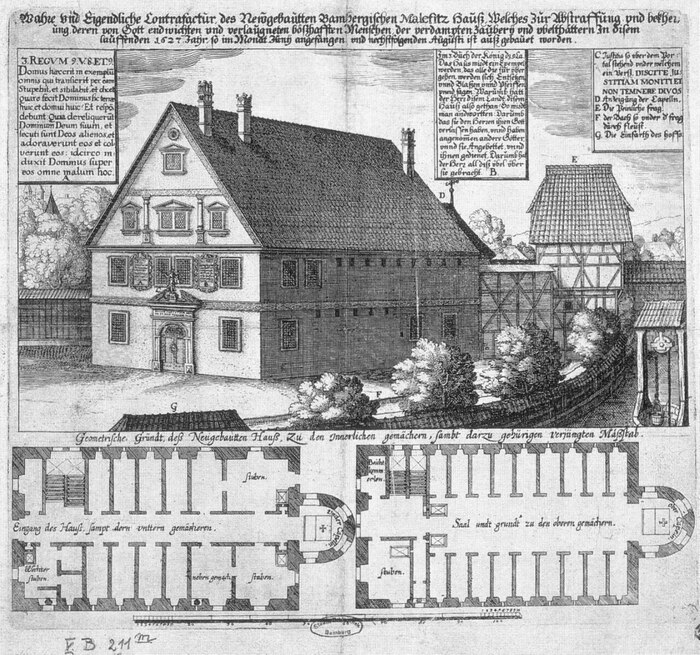

Самая крупная охота на ведьм в Европе произошла в немецком католическом княжестве Бамберг, входившего в состав Священной Римской империи. Все началось в 1626 году, когда люди обратились с петицией к местным властям, спрашивая у них, почему те не преследует ведьм и колдунов, пославших морозы, чтобы уничтожить их посевы? Возможно, в стукнувших морозах и правда была рука дьявола, но все же более вероятно, что данный природный катаклизм был связан с Малым ледниковым периодом, наблюдавшимся тогда на территории современной Германии и приводившего в разных местах и в разное время к неурожаям. Как бы то ни было, после полученной петиции принц-епископ Бамберга Иоганн Георг Фукс фон Дорнхайм инициировал расследование, в результате которого одна из местных жительниц призналась в том, что это она вызвала мороз, а также дала показания на других горожан, замешанных в колдовстве. В результате дальнейших следственных действий были арестованы сотни местных жителей, которые под пытками один за другим признавались в участии в шабашах, злонамеренной магии и сношениях с сатаной.

Вскоре пойманных колдунов стало так много, что в 1627 году в Бамберге был построен "Дом ведьм" - специальная тюрьма для людей, обвиненных в колдовстве. Всего за время бамбергской охоты на ведьм на кострах было сожжено около 1000 человек всех возрастов, полов и сословий. Гонения на ведьм в Бамберге пошли на спад лишь со смертью в 1630 году епископа Фридриха Фёрнера, сыгравшего ведущую роль в судебных процессах над немецкими чародеями. Да и поддержка репрессий среди населения начала угасать, поскольку люди всё больше осознавали, что отныне каждый рискует оказаться на костре. В июле 1631 года император Священной Римской империи Фердинанд II назначил Антона Винтера, известного противника охоты на ведьм, новым главой Комиссии по борьбе с ведьмами при князе-епископе в Бамберге. Под его руководством комиссия освободила всех заключённых "Дома ведьм" и окончательно прекратила истерию мракобесия в Бамберге.

Во Франции самая крупная кампания по охоте на ведьм была связана с "Делом о ядах". После подозрительной смерти в 1672 году офицера кавалерии Годена де Сен-Круа, его люди нашли у покойного бумаги, компрометирующие его любовницу, маркизу де Бренвилье. Из них следовало, что ради получения наследства маркиза отравила отца, двух братьев и сестру. В июле 1676 года де Бренвилье была приговорена к пытке питьём (способ пытки, при котором жертву вынуждают пить большое количество воды в течение короткого времени, что приводит к растяжению желудка и отравлению водой), после чего ей отрубили голову. В результате этого случая французский король Людовик XIV, испугавшийся возможного отравления, приказал шефу парижской полиции Габриэлю Николя де ла Рейни разобраться, чем занимаются в Париже гадалки и алхимики и не приторговывают ли они "порошками для отравления монарха". Все подававшиеся на стол Людовика кушанья отныне должны были предварительно дегустироваться слугами в его присутствии.

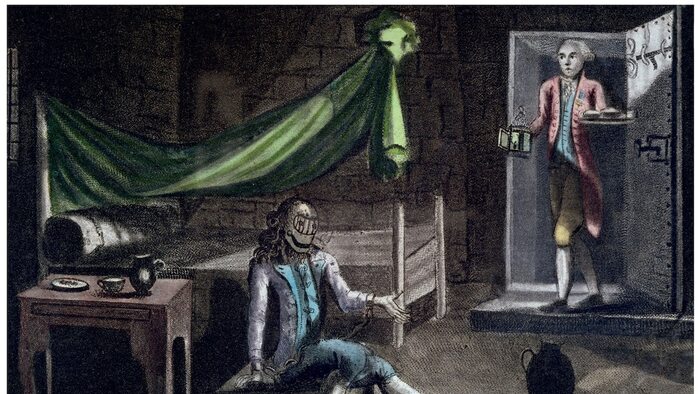

В 1677 году де ла Рейл вышел на некую даму Монвуазен, которая продавала приворотные зелья и отравы жёнам версальских дворян. Под пытками Монвуазен призналась в преступлениях и оговорила многих королевских придворных. В феврале 1680 года она была сожжена на костре на Гревской площади. Вследствие ее показаний было арестовано 400 человек и вынесено три десятка смертных приговоров. После опалы, постигшей основных фигурантов, дело было велено замять, а ключевых свидетелей - заточить в отдалённых крепостях. Некоторые историки считают, что именно после этого дела во Франции появился знаменитый узник "Железная Маска", который содержался в ряде французских тюрем, в том числе в Бастилии. Лицо узника никто не видел, поскольку он носил маску из чёрного бархата. На протяжении 34 лет его охранником был один и тот же человек, Бенинь Доверн де Сен-Мар. Личность узника до сих пор остаётся загадкой, но это явно был кто-то из королевских придворных, попавших в опалу монарху.

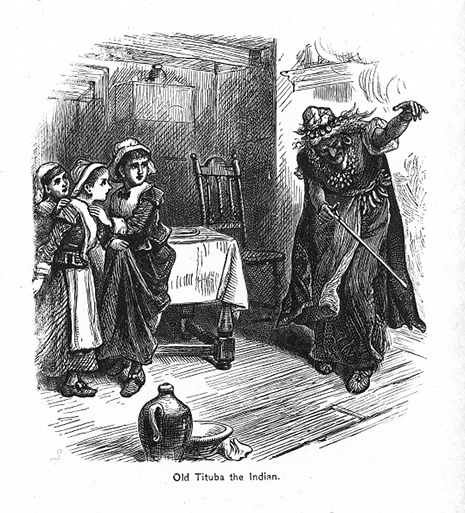

Рассказывая об охоте на ведьм, разумеется, нельзя обойти стороной и самый знаменитый подобный процесс, проходивший с февраля 1692 по май 1693 года в городе Сейлем (или, как принято в русскоязычной литературе - Салем), что находится в нынешнем американском штате Массачусетс. Деревня Сейлем, рядом с которой вскоре появился и одноимённый город, была одним из первых поселений, основанных пуританами (радикальные протестанты, проповедовавшие скромную и аскетичную жизнь) из числа английских переселенцев. Пуритане были религиозно-фанатичными людьми, и любые бедствия и невзгоды, такие как потерю урожая, смерть детей, плохую погоду и т.д., они объясняли божьим гневом либо происками ведьм. В январе 1692 года у дочери пуританского пастора Сэмюэла Пэрриса, 9-летней Элизабет, а также у его племянницы Эбигейл, появились симптомы неизвестной болезни: девочки кричали, издавали странные звуки, прятались под мебелью, а их тела принимали необычные позы. Также дети жаловались на то, что ощущают, будто кто-то постоянно колет их булавкой и ножом. Когда Пэррис пытался читать проповедь, они затыкали уши. Доктор Уильям Григгс, к которому пастор обратился за помощью, решил, что причиной болезни стало воздействие ведьмы. Вскоре заболевшие девочки указали на предполагаемую ведьму - девушку по имени Титуба (африканка или индианка), бывшую служанкой-рабыней в доме Пэррисов, которая рассказывала им о колдовстве.

Вскоре симптомы одержимости проявились и у других детей Сейлема, что спровоцировало среди местных жителей настоящую параною, приведшую в конечном итоге к аресту более 200 человек, обвиненных в колдовстве. Состоявшиеся в скором времени суды приговорили 20 человек к смертной казни, а еще около 200 человек к разным срокам заключения.

Уже в 1697 году судьи признали, что совершили ошибку в Салемском процессе, а в 1702 году их решение официально было признано незаконным. В 1706 году Энн Патнам, одна из свидетельниц, обвинивших подсудимых в колдовстве, заявила, что была обманута дьяволом и давала показания против невинных людей. Среди версий, объясняющих произошедшее в Сейлеме, есть версия отравления местных жителей ядовитым веществом, вызвавшим массовый интоксикационный психоз, а также просто сговор детей. В 1976 году биохимик Линда Капореа из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выдвинула предположение, что галлюцинации у девочек были вызваны отравлением ржаным хлебом, поражённым грибком, известным как спорынья.

Охватившая Европу борьба с колдовством привела к появлению профессиональных охотников на ведьм, самым известным из которых является англичанин Мэтью Хопкинс. В своем трактате "Обнаружение ведьм" Мэтью заявлял, что это не он выбрал себе призвание, а призвание нашло его. Однажды Мэтью подслушал ночной разговор восьми женщин, которые недалеко от его дома обсуждали свои коварные, нечестивые планы и приносили жертвы сатане. Позже против этих женщин возбудили дело, и Мэтью выступил обвинителем на процессе, на котором он понял, что хочет посвятить свою жизнь борьбе с прислужниками дьявола.

Доподлинно неизвестно, действовал ли Хопкинс с согласия официальных властей или это одобрение было негласным, но, как бы то ни было, Мэтью с завидным рвением взялся исполнять обязанности инквизитора. Вместе со своим напарником Джоном Стерном он путешествовал по восточным городам Англии, куда их за деньги приглашали местные власти, чтобы напарники изловили ведьм в этих владениях. Прибывая в город, охотники опрашивали местных жителей, выслушивая от них разные слухи и сплетни. Чаще всего Хопкинс обвинял в колдовстве самых непопулярных у местных жителей горожан или односельчан, ведь таком случае было проще доказать вину, отталкиваясь от свидетельств, а также меньше шансов встретить сопротивление со стороны окружающих. При аресте предполагаемой ведьмы или колдуна Хопкинс, пытаясь заставить своего пленника сознаться в преступлениях, нередко прибегал к пытке. Его излюбленным способом мучить подозреваемых была депривация сна - жертве не позволялось спать сутками, а когда она теряла сознание, её грубо будили. Также Хопкинс нанял целую команду женщин, которые занимались исключительно поиском так называемых "отметин дьявола" на телах подозреваемых в колдовстве женщин. Как правило, всегда обнаруживались какая-нибудь подозрительная родинка, которая могла свидетельствовать о том, что подозреваемая заключила сделку с дьяволом.

За 14 месяцев своей деятельности Хопкинс и Стерн отправили на смертную казнь больше людей (их жертвами стали около 300 человек), чем все остальные охотники на ведьм за 160 лет преследования колдовства в Англии. В августе 1647 года Мэтью слёг от болезни и скоропостижно скончался. Ему было около 28 лет.

К концу XVII века интенсивность охоты на ведьм в Европе начала постепенно снижаться ввиду того, что в регионе постепенно рос уровень образования, улучшались условия жизни, а в элитарных кругах вера в колдовство стала считаться дурным тоном. Однако окончательно данное явление завершилось лишь в конце 18 века.

Последней женщиной, приговорённой к смерти за ведовство в Европе, стала швейцарка Анна Гельди, которая с сентября 1780 года жила и работала горничной в доме судьи Иоганна Якоба Чуди. В октябре 1781 года вторая дочка судьи, Анна-Мария, серьёзно заболела - у неё начались судороги, а после рвота, в которой взволнованный отец обнаружил иглы. Чуди немедленно решил, что это Гёльди подмешала его дочке иглы в молоко, после чего уволил горничную и донес на нее властям. Гёльди была арестована и под пытками созналась в сговоре с дьяволом, который явился к ней в образе чёрной собаки. На основании этого признания 13 июня 1782 года Анна Гёльди была приговорена к смерти и в тот же день обезглавлена.

Спустя 226 лет, 27 августа 2008 года, швейцарский парламент признал дело Гельди ошибкой и полностью ее реабилитировал, посчитав, что Анна и доктор Чуди имели любовную связь, и таким способом Чуди избавился от нежелательной беременной любовницы.

Всего по оценкам современных исследователей, за 300-летний период активной охоты на ведьм было казнено около 50 тысяч человек.

Что же до Святой Инквизиции, которой был посвящён данный цикл статей, то она формально просуществовала до 1908 года. В тот год Папа Пий X переименовал сей орган, многие века наводивший ужас на большинство жителей Западной Европы, в "Священную Конгрегацию Священной канцелярии", которой поручил заниматься исключительно внутренними делами церкви, связанными с вопросами веры и морали. Именно это событие считается концом традиционной инквизиции, просуществовавшей 693 года.

P.S. В закрепленном комментарии лежит небольшой рассказ о том, как проходила борьба с колдовством в России.

Топ-5 профессий, представители которых в Средние века становились изгоями общества

Здравствуйте читатели! На протяжении всей истории человеческой цивилизации существовали профессии, которые порицались обществом. Так же можно сказать и про нашу современнось. «Почетную» данную нишу сейчас занимают так называемые риелторы (на мой субъективный взгляд). Их навязчивость и их условия (очень часто 100% комиссия) выводят меня из себя каждый раз, когда я начинаю «барахтаться» на рынке недвижимости (без негатива и агрессии, если что). Но данный пост не про современные профессии, а про профессии Средних веков. Я составил топ-5 наиболее порицаемых профессий Средневековья, представители которых довольно часто становились изгоями общества. И начинаем с 5 места.

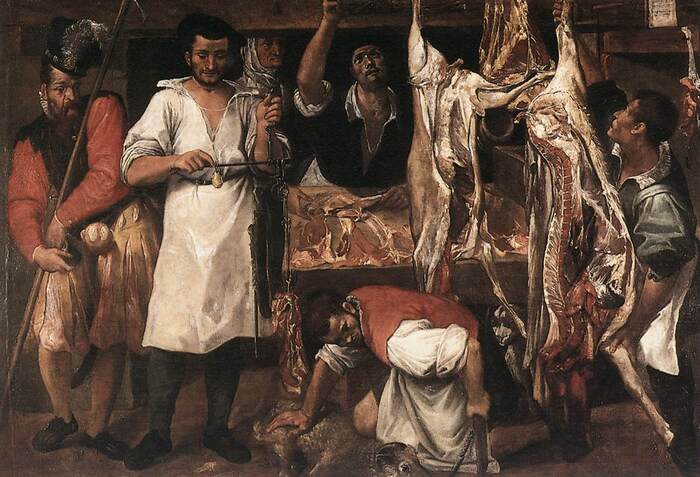

5 место. Мясник

И начинается сегодняшний топ с одной из самой древней профессий человечества, и нет, не об этой профессии речь!)..речь идёт о профессии мясника. Изначально на заре Средних веков заготовкой мяса занимались непосредственно крестьяне или специальные слуги в поместьях. Однако с ростом городов между XI и XIII веками возникла острая потребность в централизованном снабжении горожан продовольствием. Так мясники стали одной из первых и самых мощных ремесленных гильдий в любом средневековом городе. Их работа требовала значительного стартового капитала (для закупки скота), специальных знаний и мощной инфраструктуры - боен, лавок, ледников для хранения. Это была не просто работа с ножом, а сложная логистика и торговля, что делало гильдию мясников одной из самых богатых и влиятельных.

Круг обязанностей мясника был широк и далеко не ограничивался выкладыванием товара на прилавок. Работа мясника начиналась с закупки скота на городских рынках или у окрестных крестьян. Затем следовал убой - процесс, который по городским законам часто нужно было проводить в специально отведенных местах, обычно у реки, чтобы кровь и отходы сразу смывались водой. Мясник должен был не только разделать тушу на отрубы, но и знать методы сохранения мяса: засолку, копчение, вяление. Кроме того, в его обязанности входила продажа, где он выступал как искусный торговец, умевший оценить спрос и предложение.

Важно отметить, что мясники часто контролировали всю цепочку - от выпаса скота до лавки. Они были предпринимателями в полном смысле этого слова. Их гильдия строго регламентировала качество продукции, вес, цены и даже поведение членов, чтобы избежать конкуренции и поддерживать высокие стандарты.

Несмотря на всю важность профессии, положение мясников было неоднозначным. С одной стороны, мясники были экономической и политической силой. Их гильдии часто были кредиторами городских советов или даже королей. Они строили внушительные дома, их дети женились на отпрысках благородных семей, обедневших, но с громкими фамилиями. Без их труда город просто не мог бы существовать - они поставляли основной и самый ценный продукт питания. Но с другой стороны, их профессия делала их социальными маргиналами. В обществе, где религия пронизывала все сферы жизни, постоянное пролитие крови (пусть и животной) считалось деянием, оскверняющим душу. Так же бойни и лавки мясников были местами, наполненными запахами крови, внутренностей и смерти. От самих мясников, их одежды и домов часто исходило это специфический запах, что делало их физически отталкивающими для других горожан. Их часто старались селить в определенных кварталах, обычно у воды и на окраинах. К тому же мясников часто обвиняли в обмане - использовании неверных гирь, продаже тухлого мяса или мяса больных животных. Их считали жестокими и алчными по самой природе их работы. Распространенным был стереотип о мяснике как о грубом, вспыльчивом и физически сильном человеке, что лишь усиливало страх и неприязнь к нему.

Таким образом мясники в Средневековье, с одной стороны, были столпами городской экономики, но и в тоже время социальными изгоями из-за своего кровавого ремесла.

И мы плавно переходим к 4 месту топа.

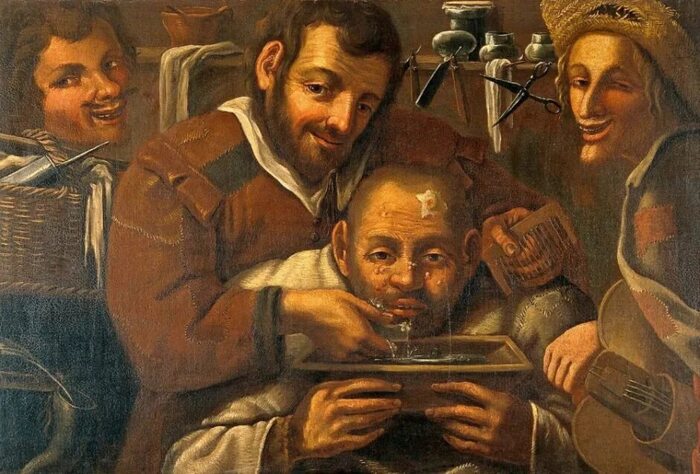

4 место. Цирюльник-хирург

Профессия цирюльника-хирурга родилась на свет в начале 13 века, после Четвёртого Латеранского собора созванного папой Иннокентием III. На этом соборе, в 1215 году, духовенству запретили заниматься хирургией под предлогом того, что «пролитие крови» противно христианской церкви. Но только в основном духовенство, наиболее образованный слой общества в те годы, имело медицинские знания и возможности для проведения хирургических операций. Данное решение повлекло отделение хирургии от официальной «христианской» медицины и перешла в руки ремесленников. На освободившуюся нишу цирюльники идеально подходили - они были повсеместно распространены, их инструменты (бритвы, ножницы, скальпели) были острыми и, что важно, чистыми. Они постоянно работали с острым металлом и умели обращаться с ранами, даже самыми мелкими, вроде порезов при бритье.

Круг обязанностей цирульников - хирургов по итогу стал чрезвычайно широк и далеко выходил за рамки стрижки и бритья. Условно всех хирургов-ремесленников того времени можно было разделить на две категории. Наивысшее положение занимали «длиннополые» хирурги (носившие длинную одежду, подобную докторской), которые имели право проводить сложные операции - трепанацию черепа, удаление камней или грыж. Но большинство цирюльников-хирургов принадлежали к категории «короткополых» хирургов и занимались так называемой «малой хирургией». В их повседневные обязанности входило кровопускание - процедура, которая в те времена считалась панацеей от многих болезней. Цирюльники пускали кровь с помощью надрезов, пиявок или медицинских банок. Так же они лечили и обрабатывали раны, накладывали повязки и шины. Особенно важна была их роль на поле боя, куда они часто отправлялись вместе с армией, чтобы оказывать помощь раненым - делать ампутации, извлекать стрелы и пули. А так же они работали стоматолагами - удаляли зубы у страдающих жителей Средневековья

Обучение будущих цирюльников-хирургов происходило по цеховой системе через ученичество, которое могло длиться годы, и лишь затем подмастерье мог сдать экзамен на звание мастера.

Несмотря на жизненную необходимость их труда, цирюльники-хирурги занимали двойственное и чаще всего низкое положение в социальной иерархии. С одной стороны, их услугами постоянно пользовались, а в рамках своего цеха они могли достичь уважения и признания. С другой стороны, официальная, «ученая» медицина, представленная образованными членами духовенства, относилась к ним с большим пренебрежением. Духовенство считали себя «чистыми медиками», а работу с кровью и внутренностями - нечистым, плебейским ремеслом, которое сближало цирюльников с мясниками.

Постепенно, благодаря практическим успехам, авторитет хирургии начал расти. Ключевую роль в этом сыграли выдающиеся практики, вышедшие из среды цирюльников, самым знаменитым из которых пожалуй был Амбруаз Паре (1510–1590) - личный хирург четырех французских королей. Не имея университетского образования, он переосмыслил подход к лечению огнестрельных ран, отказавшись от их прижигания кипящим маслом, и внедрил более гуманные и эффективные методы. Процесс профессионализации привел к тому, что в 1745 году в Англии гильдии хирургов и цирюльников официально разделились, а парикмахеры продолжили заниматься исключительно вопросами стрижки и бритья.

Таким образом, фигура цирюльника-хирурга в Средние века была очень неоднозначной. Жители в большинстве своем их не любили (ну а кто любит стоматологов?)), но без их услуг мало кто мог обойтись. А мы переходим к середине топа.

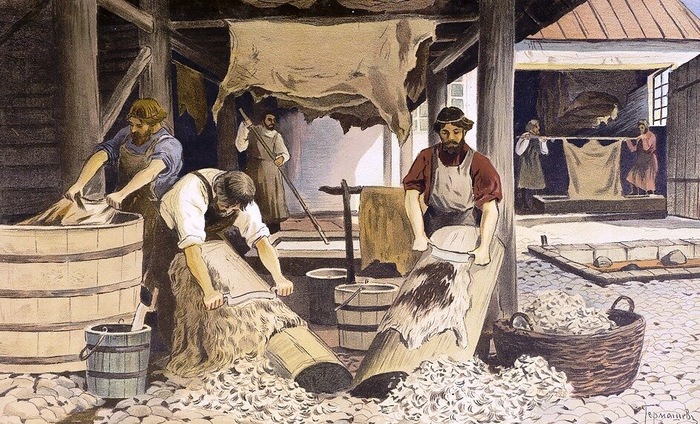

3 место. Кожевник

А в середине топа у нас находятся кожевники. Профессия кожевника в Средневековье была одной из самых важных для экономики, но при этом одной из самых презираемых в социальном плане. Возникновение этого ремесла уходит корнями в глубокую древность, но в контексте средневекового города оно оформилось в строгую и часто монополизированную гильдейскую структуру. С ростом городов и развитием ремёсел потребность в коже была колоссальной. Из неё изготавливали практически всё: от простой обуви, ремней и конской сбруи до дорогих переплётов для книг, доспехов (кожаные куртки, элементы лат) и предметов роскоши. Однако сам процесс превращения сырой, разлагающейся шкуры животного в прочный и долговечный материал был настолько отталкивающим, что навсегда закрепил за кожевниками клеймо «нечистых».

Деятельность кожевников была связано с долгим, многоэтапным и физически тяжелым трудом. Всё начиналось с получения сырья - шкур с боен или от павших животных. Эти шкуры сначала нужно было очистить от остатков мяса и жира, а затем предотвратить их разложение. Этот процесс назывался мездрением и для его облегчения шкуры на несколько дней замачивали в чанах с едкой щёлочью, которую получали, смешивая воду с пеплом или известью. После мездрения начинался самый зловонный этап - удаление волосяного покрова. Шкуры обрабатывали настоями собачьего или голубиного помёта, а иногда и мочой, которые благодаря высокому содержанию аммиака разъедали волосяные луковицы. Именно на этом этапе в воздухе над кожевенной мастерской начинал витать тот самый непередаваемый смрад, который становился визитной карточкой всего ремесла. После очистки следовал ключевой процесс - дубление. Шкуры дубили в растворах дубильной кислоты, получаемой из коры дуба или ивы, или же, что было дешевле, солями алюминия. Готовую кожу затем мяли, растягивали и мягчили, чтобы придать ей гибкость.

Именно из-за ужасающих запахов, сопровождавших работу ремесленников, отношение людей к профессии кожевника было крайне негативным. Кожевенные мастерские по городским законам всегда располагались на самом окраине поселения, обязательно ниже по течению реки, чтобы их отходы не отравляли воду для остальных жителей. Кожевников откровенно сторонились их труд считался оскверняющим, а сами они были социальными изгоями, несмотря на то, что их ремесло часто приносило стабильный и немалый доход. Им мог быть закрыт вход в некоторые таверны, их могли не пускать в общественные бани, а их дети с трудом находили себе супругов из семей «чистых» ремесленников. Это была цена, которую они платили за то, чтобы снабжать общество незаменимым материалом, оставаясь в тени и в буквальном смысле на обочине городской жизни.

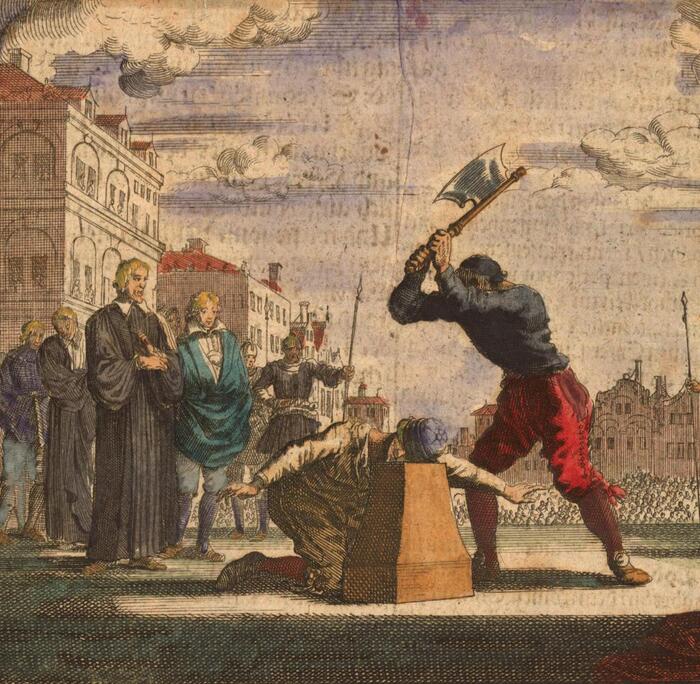

2 место. Палач

А теперь переходим к лидерам топа и на 2 месте располагается профессия палача.

Возникновение профессии связано с трансформацией судебной системы. В раннее Средневековье, когда правосудие часто сводилось к системе денежных компенсаций потерпевшим от преступления, потребности в профессиональном палаче не было. Даже смертные приговоры приводились в исполнение коллективно. Однако к XIII веку ситуация кардинально изменилась: центральная власть, стремясь сосредоточить монополию на насилие в своих руках и положить конец частным распрям, ввела инквизиционный процесс с его сложными пытками и изощренными видами казней. Для квалифицированного проведения таких процедур, как колесование, сожжение и четвертование, потребовался постоянный специалист, состоящий на государственной службе. Первые упоминания о палачах как муниципальных служащих с фиксированным жалованьем появляются в городских хрониках, например, в Аугсбурге в 1276 году.

Круг обязанностей палача был гораздо шире, чем простое лишение жизни. Прежде всего, он должен был в совершенстве владеть различными способами казни, выбор которых зависел от статуса осужденного и тяжести преступления. Обезглавливание мечом считалось «благородной» казнью для аристократии, повешение - для простолюдинов, а сожжение на костре - для еретиков и ведьм. Чистота и быстрота исполнения высоко ценились, а неудачная казнь могла привести к гневу толпы и наказанию самого палача. Помимо этого, одной из ключевых задач было проведение дознаний с применением пыток. От палача требовалось не просто причинять боль, но и быть тонким психологом, чтобы определить главный страх жертвы, а также обладать знаниями в области анатомии, чтобы не убить подследственного до окончания допроса. Поскольку казни были нечастым событием, палачи выполняли и другие поручения города: содержали публичные дома, удаляли падаль, очищали улицы от бродячих животных, а также собирали налоги с маргинальных групп населения, например, с прокаженных. Парадоксально, но многие палачи, благодаря своему практическому знанию анатомии, работали также и целителями. К ним, несмотря на социальную брезгливость, тайно приходили горожане, которые не решались обратиться к официальным докторам. Известно, что к примеру известный нюрнбергский палач Франц Шмидт (1555–1634), исполнив за свою карьеру около 400 казней, вылечил значительно большее число пациентов.

Положение палача в средневековом обществе было двойственным и трагическим. С одной стороны, он был государственным служащим, но его профессия считалась «нечистой» и позорной. Его касание считалось оскверняющим, поэтому на рынке он часто указывал на товар палочкой, а деньги из его рук многие отказывались брать. Палачи жили на окраинах города, им запрещалось входить в церковь, а их дети часто не принимались в обычные школы. Браки заключались в основном между семьями палачей, что порождало целые династии, из которых было почти невозможно вырваться. Чтобы компенсировать социальное отчуждение и удержать людей в этой профессии, власти предоставляли палачам существенные материальные льготы. Они получали высокое фиксированное жалованье, имели право на бесплатное жилье и освобождались от налогов. Также они имели право забирать себе вещи казненного ниже пояса, а иногда и получали дополнительные деньги от родственников осужденного за быстрое исполнение приговора.

Таким образом, средневековый палач был инструментом власти, который сам становился ее жертвой, будучи обреченным на пожизненное одиночество и презрение тех, чей покой он охранял.

1 место. Золотарь или говночерпий

И на 1 место топа выходит профессия золотаря.

Профессия золотаря в Средневековье была одной из самых неприглядных, но при этом жизненно необходимой для существования городов. Эти люди занимались очисткой выгребных ям и удалением человеческих нечистот, а их работа была окружена сложной смесью брезгливого презрения и вынужденного уважения.

С ростом средневековых городов остро встала проблема утилизации отходов человеческой жизнедеятельности. Канализации в современном понимании не существовало, а туалеты представляли собой простые дырки в полу, ведущие в выгребные ямы или прямо на улицу. Эти ямы имели свойство заполняться, и их содержимое начинало угрожать не только комфорту, но и здоровью горожан, становясь причиной антисанитарии и эпидемий. Именно для решения этой проблемы и появилась профессия золотаря.

Работа золотаря была тяжелой, грязной и опасной. Обычно они трудились по ночам, чтобы их деятельность меньше беспокоила жителей. Процесс очистки был ручным и примитивным: с помощью ковшей и вёдер они вычерпывали нечистоты из выгребных ям, наполняли ими бочки, установленные на телегах, и увозили этот груз за черту города. Иногда для работы в узких местах использовали детей, которые могли пролезть в самые укромные уголки подобия канализации. Помимо выгребных ям, в их обязанности входила уборка улиц от нечистот и конского навоза, которые горожане часто выливали прямо из окон. Риски для здоровья были огромны: золотари постоянно находились в зоне риска заражения кишечными инфекциями и гельминтами.

Отношение к представителям этой профессии в обществе было все же неоднозначным. С одной стороны, их презирали и старались избегать, считая их занятие «нечистым». От них постоянно исходил стойкий неприятный запах, из-за чего им часто предписывалось жить в специально отведенных районах на окраинах. Они были социальными изгоями, и их труд считался малопрестижным.

С другой стороны, их услуги были абсолютно незаменимы, а сами золотари могли диктовать свои условия и брать за работу высокую плату. Горожане, не желавшие тонуть в собственных нечистотах, вынуждены были соглашаться на их условия. Более того, с золотарями предпочитали не ссориться, так как обиженный работник мог «случайно» облить двор обидчика содержимым своей бочки. Благодаря их работе удавалось сдерживать страшные эпидемии, периодически вспыхивавшие в городах. Существовала даже шутливая версия, что их прозвали «золотарями» именно из-за высоких доходов, которые делали их якобы одними из богатейших людей в городе. Другие версии связывают название с тем, что нечистоты в шутку называли «ночным золотом», так как они были ценным удобрением для полей.

Профессия золотаря просуществовала вплоть до начала массового строительства централизованной канализационной системы в городах. До этого их труд оставался основным способом поддержания санитарного состояния городов. С появлением канализационных труб и ассенизаторских машин необходимость в ручном труде золотарей отпала, и некогда распространенная профессия канула в небытие, оставив после себя лишь красноречивое название.

Такими были пять профессий, которые в Средневековье могли сделать вас изгоями. Пишите в комментариях согласны ли вы с моим топом или нет, а так же про профессии, которые так же могли войти в этот топ.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)