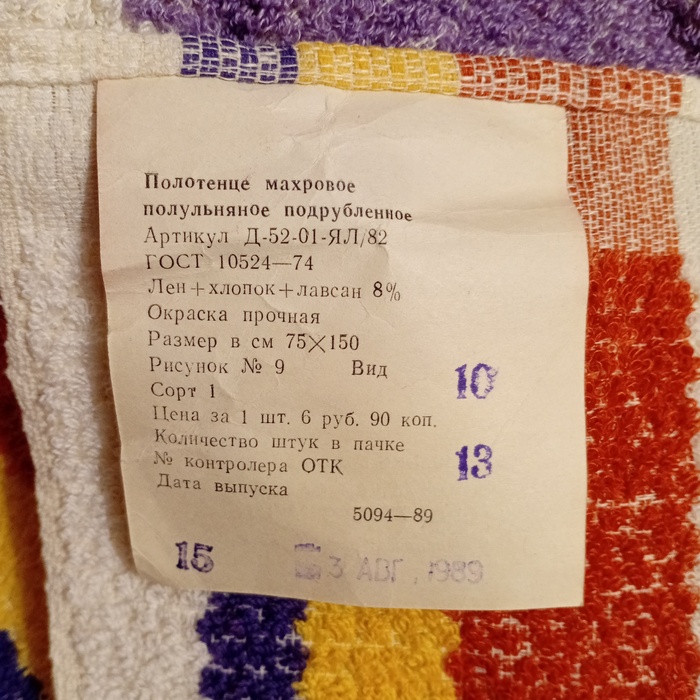

Полотенце из прошлого

Попросил вчера у мамы новое полотенце, а сегодня, когда развернул, увидел бирку)))

Не просто махровое, а еще и подрубленное!

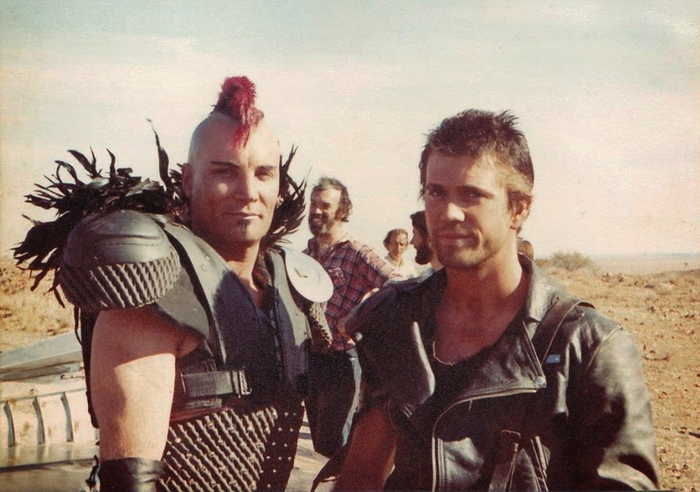

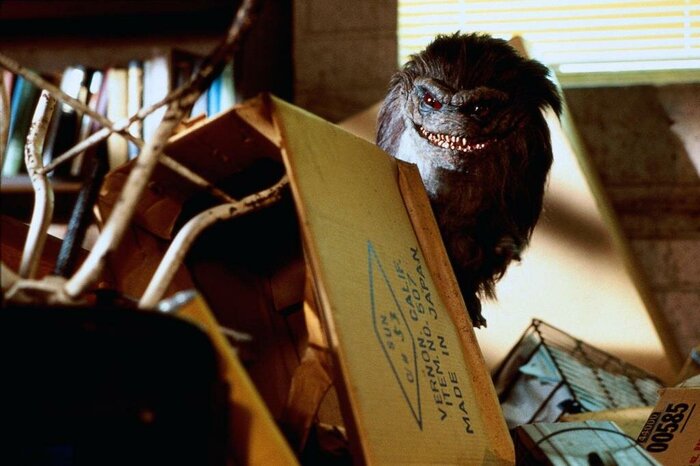

Зубастики 2: Основное блюдо / Critters 2 (1988)

ЧТО: Культовый фантастический ужастик 80-х благодаря которому бюджетная серия фильмов и запомнилась большинству как "комедийная"

О ЧЁМ: О молодом парнишке Брэде Брауне, который возвращается через пару лет (после событий оригинального фильма) в родной городок чтобы проведать свою бабушку на Пасху. Аккурат в это время из кладки яиц вылупляются маленькие прожорливые существа - они начинают активно кошмарить местных жителей.

МНЕНИЕ: Настоящий жанровый артефакт, который не так давно (а быть может целую вечность назад) радовал маленьких зрителей, и возможно взрослых, на видеокассетах с тем самым гнусавым переводом. По сравнению с первой частью (пересмотрел трилогию) фильм стал более дешёвым, и совсем растерял в саспенсе - были намёки на зачатки напряжения, но все они сразу разбивались о комичные элементы, изобилие глупых моментов, и решение авторов большую часть событий фильма организовать при ярком солнечном освещении. В целом фильм спасает только ностальгия, критики он не выдерживает... На месте те самые запомнившиеся на всю жизнь моменты: весёлая тусовка зубастиков в местной забегаловке и последующий их отстрел на месте, сбор зубастиков в гига-шар (чувака обглодали за пару секунд оставив "докрикивающий" скелет) и превращение одного из охотников в девушку с обложки журнала Playboy, с сопутствующими атрибутами наперевес и скрепкой в пузе. Такое кино невозможно рекомендовать тем кто не смотрел его в детстве, и не веселился при его просмотре в те доисторические времена.

СМОТРЕТЬ:

• любишь старые ужастики, которые веселили когда-то давно;

• хочешь приобщиться жанровой классике восьмидесятых и заценить второй и последний приличный фильм о плотоядных и хитрых инопланетных ёжиках;

• у тебя достаточно много свободного времени.

НЕ СМОТРЕТЬ:

• никогда не держал(а) в руках видеокассету и далек(а) от всех старых фильмов;

• желаешь пощекотать свои нервы страшным фильмом;

• тебе совершенно чуждо чувство ностальгии.

Моя оценка: 6 из 10

Кинопоиск: 6.2 из 10

IMDb: 5.6 из 10

P.S. Нужно убить ещё крайтов!

Реакции, плюсы, и комментарии (ваши личные мысли-мнения) горячо приветствуются!

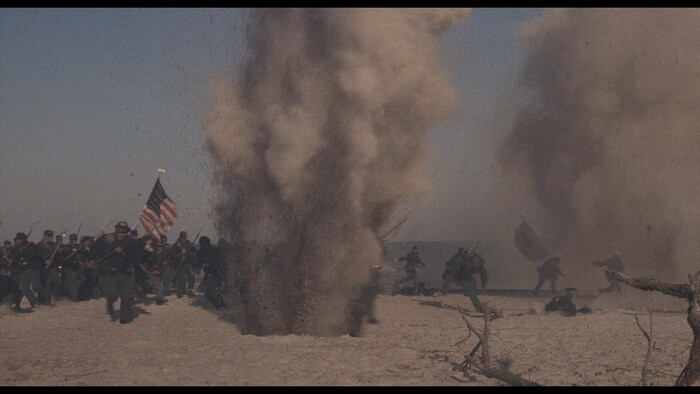

Доблесть (1989) реставрированная (ремастер) версия 2025 / Мэттью Бродерик, Дензел Вашингтон / военный, биография, история

Месяц назад появилась ремастер (реставрированная версия с оригинальных исходников ) фильма "Доблесть" (1989) / военный, биография, история, драма / режиссер Эдвард Цвик ( "Легенды осени", "Последний самурай","Кровавый алмаз") / оценка IMDb: 7.80, КП 7,4 из 10, критики 8,3 из 10 🐴

Основные роли - Мэттью Бродерик

Три Оскара - лучшая мужская роль второго плана (Дензел Вашингтон), лучший звук, лучшая работа оператора.

Полковник Шоу был офицером армии Федералов во времена Гражданской войны в США. Он добровольно вызвался стать командиром первого в истории США подразделения чернокожих солдат. Полковник должен обучить их и повести в бой, но времени на подготовку слишком мало, а впереди — решающее сражение с регулярными войсками южан.

Фильм основан на книгах Линкольна Кирстайна "Возложи этот лавр" и Питера Берчарда "Один галантный порыв", а также на письмах Роберта Гулда Шоу.

В съёмках фильма были задействованы участники реконструкций событий Гражданской войны (1861-1865) – на добровольной основе и без гонорара.

По словам Мэттью Бродерика, в батальных сценах ему практически не приходилось играть, т.к. из-за взрывов на съёмочной площадке ему действительно было страшно.

На втором плане есть - Кэри Элвес ( "Принцесса - невеста", "Пила")

Значительную часть сцен с героем Кэри Элвеса из фильма при монтаже вырезали.

Морган Фриман на съёмках применял опыт, полученный во время службы в ВВС США. По его словам, близкими друзьями в период обучения не становятся.

Все свои трюки Морган Фриман выполнял самостоятельно.

По словам режиссёра Эдварда Цвика, в соответствующей сцене Дензел Вашингтон был действительно привязан, и его действительно били хлыстом, правда, хлыст был специальный – спину он не рассекал, однако удары всё-таки были ощутимыми.

Смотрел фильм лет 10 назад и тогда оценил на 7 из 10. Хорошее, но особо динамичное кино. Тогда даже в 1080 качестве фильм был пиксельный, а сейчас детальный и цветокоррекция хорошая.

Другие кадры -

Многое о Кино в моем тг канале - https://t.me/+jtRwwqkQIpI3YTli (забегайте / если что не только кино, но игрушки, постеры, книги и тд / заявка рассматривается сутки как защита от ботов, рекламы и тд) реставрация, ремастер версии, классика, артхаус, ламповые фильмы 80-90-х и многое другое. Если что-то нужно найти в качестве то пишите (лучше в тг) и помогу.

Делал как-то масштабный пост, где можно достать фильмы в ок ремастированном качестве ( может потом сделаю подборку из 200 релизов / только за этот месяц вышло 30 ремастеров от 7 разных компаний)

На торрент трекерах Кинозал тв и Рутрекере последнее время часто выходят реставрированные версии старых фильмов (официальные реставрации с исходников), так что не пропускайте. Вообще вышло где-то 1000+ реставраций и примерно 50% за последние 3 года. Работают над этим Arrow Films, Shout! Factory , Vinegar Syndrome, The Criterion Collection (Criterion), Kino Lorber, Koch Media и тд.

Всем хорошего кино !!!

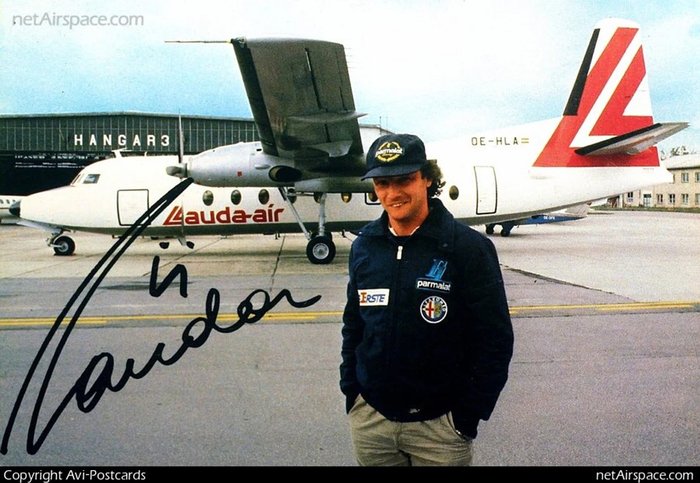

Ники Лауда: человек, который спас Олимпиаду-80 в СССР

«Человек — это звучит гордо!», - Максим Горький, пьеса «На дне» (1902).

События 1980 года в международном спорте и политике ознаменовались одним из самых глубоких кризисов в истории олимпийского движения. Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года спровоцировал беспрецедентный бойкот летних Игр в Москве, инициированный Соединенными Штатами и поддержанный десятками других государств.

В этой атмосфере жесткого идеологического противостояния действия отдельных личностей приобретали значение, выходящее далеко за рамки спорта или частного бизнеса. Одним из таких людей стал Андреас Николаус «Ники» Лауда — двукратный на тот момент чемпион мира в классе «Формула-1», который к 1980 году формально отошел от гонок, чтобы сосредоточиться на развитии собственной авиакомпании Lauda Air. Роль Лауды в обеспечении участия австрийской сборной по конному спорту в московских Играх стала не просто актом меценатства, но сложной логистической и дипломатической операцией, которая позволила Австрии сохранить лицо на международной арене и завоевать золотую медаль в условиях институционального паралича.

Психологический портрет Ники Лауды

Для понимания мотивов Лауды в 1980 году необходимо проанализировать его личностную трансформацию после аварии на Нюрбургринге в 1976 году. Лауда был известен своим аналитическим, почти механическим подходом к риску, за что получил прозвище «компьютер». Трасса Нюрбургринг, представлявшая собой 22-километровое «зеленое адское кольцо» с 176 поворотами, считалась крайне опасной даже по меркам 1970-х годов. Лауда лично лоббировал перенос гонки из-за соображений безопасности, но его аргументы были проигнорированы организаторами. 1 августа 1976 года его «Феррари» 312T2 вылетела с трассы, ударилась об ограждение и вспыхнула. Лауда провел в горящем кокпите около 45 секунд, вдыхая токсичные пары горящего магния и синтетических материалов, что привело к тяжелейшему повреждению легких и ожогам лица третьей степени.

Восстановление Лауды стало медицинским феноменом. После того как священник провел обряд соборования, считая гонщика обреченным, Лауда проявил то, что врачи назвали чистой силой воли. Его возвращение в кокпит спустя всего 40 дней на Гран-при Италии в «Монце» считается самым мужественным камбэком в истории спорта. Этот опыт сформировал у Лауды убеждение в том, что любые препятствия — будь то физические травмы или бюрократические барьеры — могут быть преодолены с помощью точного расчета и непоколебимой решимости. К концу 1979 года, почувствовав усталость от «езды по кругу», Лауда объявил о завершении карьеры в «Формуле-1», чтобы посвятить себя авиации. Именно в этот период его предпринимательские амбиции пересеклись с кризисом олимпийского движения.

Геополитический контекст

Ситуация вокруг Олимпиады-80 в Москве была крайне напряженной. После ввода советских войск в Афганистан президент США Джимми Картер призвал к полному бойкоту Игр, что привело к отказу от участия 65 стран. Австрия, однако, находилась в уникальном международно-правовом положении. Ее суверенитет, восстановленный Государственным договором 1955 года, базировался на принципе постоянного нейтралитета, зафиксированном в Московском меморандуме. Этот нейтралитет подразумевал неучастие в военных блоках и отказ от размещения иностранных войск, но в трактовке канцлера Бруно Крайского он также означал «активную политику мира».

Крайский считал, что Австрия должна выступать посредником между Востоком и Западом. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, австрийское правительство приняло решение участвовать в московской Олимпиаде, рассматривая спорт как мост для диалога, а не инструмент санкций. Однако это решение наткнулось на внутреннее сопротивление спортивных функционеров. В частности, Австрийская федерация конного спорта (Austrian Equestrian Federation) подверглась мощному давлению со стороны западных коллег и спонсоров, что привело к фактическому отказу федерации поддерживать своих атлетов в поездке в Москву.

Сисси Макс-Тойрер: золотая надежда в изоляции

Главной звездой австрийского конного спорта в тот период была Элизабет «Сисси» Макс-Тойрер. В 1979 году она выиграла чемпионат Европы, выступая на своей выдающейся лошади «Мон Шери» (Mon Cherie). Макс-Тойрер считалась безусловным фаворитом предстоящих Игр, особенно учитывая отсутствие сильных команд из ФРГ и Швейцарии. Однако из-за позиции австрийской федерации она оказалась в ситуации, когда участие в Олимпиаде стало практически невозможным по финансовым и логистическим причинам. Федерация отказалась оплачивать транспортные расходы и обеспечивать безопасность перевозки животного, что в конном спорте является критическим фактором.

Более того, Макс-Тойрер столкнулась с моральным осуждением. Западные коллеги подвергали ее насмешкам и критике, обвиняя в предательстве олимпийских идеалов и поддержке советского режима. В этой изоляции Сисси Макс-Тойрер нуждалась не просто в деньгах, а в человеке, способном бросить вызов системе. Таким человеком стал Ники Лауда.

Логистическая операция под кодовым названием «Москва-80»

Узнав о проблемах Макс-Тойрер, Лауда, который на тот момент уже обладал лицензией коммерческого пилота и управлял собственным парком самолетов, предложил свою помощь. Это не было простым спонсорским жестом. Перевозка элитной лошади для выездки требует соблюдения строжайших условий: температурного режима, минимизации вибраций и обеспечения пространства для головы и шеи животного, чтобы избежать травм при взлете и посадке.

Лауда использовал для этой миссии самолет Fokker F-27 Friendship — надежный двухдвигательный турбовинтовой лайнер, составлявший основу раннего флота Lauda Air. Поскольку стандартные авиационные контейнеры для перевозки животных были слишком громоздкими для небольшого грузового люка Fokker, Лауда лично участвовал в проектировании специального контейнера. Это была работа на миллиметры, так как «Мон Шери» — крупное животное, и его размещение в узком фюзеляже самолета требовало ювелирной точности.

Лауда лично сел за штурвал, чтобы гарантировать максимально мягкий полет. Для «Мон Шери» этот перелет стал приключением особого рода, но благодаря мастерству пилота лошадь перенесла путешествие в Москву великолепно. Этот полет стал демонстрацией возможностей частной авиации в обход государственных санкций и бюрократических ограничений.

Олимпиада в Москве: триумф вопреки давлению

По прибытии в Москву австрийская делегация была размещена в конноспортивном комплексе «Битца», который Лауда и Макс-Тойрер охарактеризовали как объект превосходного качества с новыми постоянными боксами и всей необходимой инфраструктурой. Несмотря на то, что уровень соревнований по выездке в 1980 году был ниже обычного из-за отсутствия западных команд (многие участники получили крайне низкие баллы от судей), выступление Сисси Макс-Тойрер на Мон Шери было безупречным.

Она завоевала индивидуальное золото, став единственным австрийским медалистом в этой дисциплине на Играх 1980 года. Эта победа имела колоссальное значение для Австрии. Она подтвердила, что политика нейтралитета и поддержки индивидуальных талантов способна приносить плоды даже в условиях глобальной изоляции. Без участия Лауды, который не только оплатил расходы, но и физически доставил живой груз в столицу СССР, эта медаль была бы невозможна.

Возвращение в «Формулу-1»

Миссия Лауды в 1980 году стала важным этапом в его биографии, продемонстрировав, что он перерос рамки простого спортсмена и стал фигурой мирового масштаба, способной влиять на международную логистику и политику. Однако успех его авиакомпании в те годы не был безоблачным. Конкуренция с государственным перевозчиком Austrian Airlines привела к финансовым трудностям, что в конечном итоге подтолкнуло Лауду к возвращению в «Формулу-1» в 1982 году.

Его возвращение в команду «Макларен» под руководством Рона Денниса было продиктовано не только финансовой необходимостью, но и желанием доказать себе и миру, что его аналитические способности все еще актуальны. В 1984 году Лауда выиграл свой третий чемпионский титул, опередив Алена Проста всего на пол-очка — минимальный разрыв в истории спорта. Этот успех подтвердил его статус легенды, способной адаптироваться к изменяющимся технологическим и рыночным условиям.

Принципы превыше личных интересов

Характер Лауды, проявившийся в спасении олимпийской мечты Макс-Тойрер, наиболее полно раскрылся десятилетие спустя в трагических обстоятельствах. 26 мая 1991 года Boeing 767 авиакомпании Lauda Air потерпел крушение в Таиланде из-за самопроизвольного включения реверса двигателя в полете, что привело к гибели 223 человек.

В отличие от многих руководителей авиакомпаний, Лауда не пытался переложить вину на пилотов. Он лично прибыл на место катастрофы, разбирал обломки и вступил в жесткое противостояние с корпорацией Boeing. Используя тот же бескомпромиссный подход, что и при проектировании контейнера для лошади в 1980 году, Лауда потребовал от Boeing признания технической ошибки в конструкции реверса. Он лично провел часы в симуляторах, доказывая, что ситуация была неисправимой для экипажа. Его настойчивость привела к изменению мировых стандартов безопасности полетов, что стало, возможно, его самым значимым вкладом в историю человечества.

Наследие

Ники Лауда скончался в 2019 году, оставив после себя наследие человека, который никогда не принимал поражение как окончательный результат. Его роль в Олимпиаде-80 остается ярким примером того, как техническая экспертиза в сочетании с личной храбростью может изменить ход истории, даже если речь идет о всего лишь одной золотой медали и одном полете в Москву. Его жизнь, от пожара на «Нюрбургринге» до триумфа в бизнесе и авиации, была непрерывным процессом решения сложнейших задач, где спасение олимпийской мечты в 1980 году стало важным свидетельством его преданности принципам справедливости и профессионализма.

Каждый раз ему говорили, что это невозможно, что ты списан, а он доказывал обратное.

Да, Лауда купил место в «Формуле-1», но, возможно, он самый великий «рента-драйвер» в истории спорта.

Эта история напоминает нам, что спорт должен оставаться вне политики, а атлеты — иметь право на защиту своих достижений вне зависимости от глобальных конфликтов.

Ставим лайки и подписываемся!

Прекрасное далёко

В юности, когда одежда в ссср представляла собой предмет культа, а покойная матушка уже впадала в режим выживания, естественно хотелось быть красивой но денег не было - ни на " Аляску" - куртку, ни на джинсы - я слегка распорола прямую старую теткину юбку, добавив разрезы по бокам, и из мужской длинной рубашки отца одноклассницы как то смастерила блузу наподобие, обрезав рукава и фигурно подол. Ну то есть получилось как у солистки Радиорамма 😁 старые серые мягкие австрийские туфли тёткины добавили шарму, а так же сумочка - кошелек напрокат у старшей соседки. С колготками была проблема, однако были то какие то чулки довоенные, то просто лето и не надо колготки. И ходили с одноклассницей на дискотеки. Она же шила хорошо, и по журналу Бурда у неё получались красивые вещи. На дискотеках танцевали, и всё этовотвсе было таким несуществующим и ненужным, когда танцуешь под звёздами теплой летней ночью, и вообще пофиг на все режимы и разные пертурбации

https://share.google/T577H6rYbqGx6nfvj ( ссылка из ВК, песенка)