Непривычный 4 век

18 постов

18 постов

Пост написан человеком

Доброе утро, Пикабу! Это @Woolfen, и я пишу о Риме и не только. Знаете какой фактор является лучшим маркером мощи и развития государства? Структура его военной организации. Чем сильнее государство и сложнее его внутреннее устройство, тем более сложные формы принимает и армия. Восточная римская империя была несомненно сильной и развитой державой, но армия её редко находится в фокусе внимания. Исправим же этот недостаток. А заодно ответим на простой вопрос: почему на Востоке римские легионы устояли, а на Западе - нет.

Предыдущие статьи:

«Мобилизуй меня полностью» Римская республика

«Мобилизуй меня полностью» Октавиан Август

«Мобилизуй меня полностью» Dominus

Римские легионы, содержавшиеся в постоянной боевой готовности на полном государственном обеспечении, были не только высшей формой военной организации античности, но и отражением экономического могущества Рима: едва ли хоть одно государство античности могло содержать 300 тысяч солдат-профессионалов. Но сила этой системы была и её слабостью - ухудшение экономической ситуации в Риме вызывало ухудшение состояния и армии. Поэтому каждое изменение структуры армии отражало не только ответы на внешние вызовы, но и на внутренние изменения в государстве. После кризиса 3 века старая добрая легионная структура, сложившаяся ещё при Республике, перестала отвечать требованиям времени.

Усилившиеся атаки варваров требовали увеличить число солдат, но денег на это в казне не было, поэтому чтобы обеспечить безопасность границ пришлось разделить армию на многочисленные и дешёвые гарнизоны лимитантов, размещённые в многочисленных укреплениях, и немногочисленный и дорогой мобильный резерв полевой армии комитатенсов. Такая структура армии позволила при не радикально выросших затратах увеличить численность войск, но ценой ухудшения их качества. Лимитанты, в отличии от их коллег из полевых армий, получали гораздо меньше средств из казны, имели меньший боевой опыт. Их роль была простой - тормозить варваров необходимостью осады лимитантов на время, достаточное для подхода полевой армии. И комитаты, и лимитанты набирались как на добровольной основе, так и по конскрипции.

Данная военная организация была унаследована и в ЗРИ, и ВРИ, но судьба у них была совершенно разной. Положение обеих половинок империй было очень различное: тогда как Западу необходимо было просто сдерживать варваров, у Востока кроме варварских вторжений был давний и очень сильный враг - Персия, сдерживание которой требовало немалых ресурсов. И, что характерно, ресурсы эти у востока были: ВРИ была и населена больше, нежели ЗРИ, и богаче - военный бюджет ВРИ был вдвое больше, чем вообще весь бюджет ЗРИ. Это накладывало определённые особенности на военные возможности империй - тогда как для Запада потери даже 10 тысяч воинов были уже проблемой, Восток мог позволить себе потерять гораздо больше, прежде чем перейти к дипломатии, и восстановиться быстрее.

Её нередко называют чуть ли не причиной падения Рима. В историю вошла так же, как Адрианопольская катастрофа. Но какой-то прямо ужасной катастрофы она не представляла, да римляне потеряли в битве до 20к солдат и императора, чего очень давно не было. Но эти потери ВРИ быстро отыграла и вскоре восстановила численность армии. Запад в этой битве не потерял вообще ничего.

Эта разница в материальных возможностях привела к тому, что на Востоке римская военная машина почти что без изменений просуществует вплоть до 7 века, а контингенты из варваров-федератов там никогда не будут основой войска. А вот на западе любые потери были крайне критичны - не имея возможности развернуть массовую мобилизацию без потери доходов от налогов, а следовательно и снижения снабжения армии, императоры Запада всё сильнее вынуждены были полагаться на дешёвые по финансам (но не по последствиям) контингенты варваров. Это приведёт к фактическому прекращению существования римской армии на западе уже к середине 5 века, в то время, как на востоке ничего подобного не наблюдалось. Тем не менее и там система не застыла, и постепенно менялась.

Процесс ориентализации (подстраивания под противника с востока) в армии Рима никогда не прекращался. Так как ключевой противник империи - Персия - делала ставку на лёгкую конницу, то и в восточных легионах роль конницы была гораздо большая, нежели на западе. Но начиная с 5 века, под влиянием Персии и атак кочевников, римляне на востоке стали еще активнее перенимать такой стиль войны и уже к эпохе Юстиниана основную ударную силу полевой армии будут составлять лёгкие конные лучники (как из федератов, так и из ромейского населения) и тяжёлая конница (катафракты). Но конница удовольствие дорогое - содержание конного лучника минимум вдвое дороже тяжёлого пехотинца, служившего ранее основой войска. А стоимость содержания тяжёлой конницы была выше в разы.

Империя Востока хоть и была богата, но не могла поддерживать столь же многочисленную конную армию, как ранее пехотную. Поэтому доля подразделений комитатов в общей структуре постоянно снижалась - старые римские подразделения сохраняли свои названия, но всё чаще они выполняли лишь гарнизонные функции (такие гарнизонные войска стали со временем называть стратиотами).

При этом претерпели изменения механизмы формирования отрядов комитатов. Теперь каждый военачальник нанимал за деньги империи солдат в тагмы (эскадроны) комитатов, т.е. армейские подразделения строились от командира, а не наоборот. Найм происходил, как одиночных бойцов, так и целых отрядов (варварских дружин), причем разница между гражданами и варварами практически не имела значения. При этом многие военачальники имели и личные тагмы из солдат нанятых за их собственные средства. Но Рим есть Рим, даже если это Константинополь: основа хорошей армии - это порядок, поэтому вся эта пёстрая братия сводилась в чёткую иерархическую систему.

Кроме комитатов в мобильных армиях могли быть и отряды федератов и варваров. Для империи 6 века разница между двумя этими понятиями огромная. Федераты - это войска набранные из расселенных вдоль границ бывших варваров. Хотя костяком федератов служили жители Империи варварского происхождения, туда могли добровольно вступать и обычные граждане. Т.е. варварскими эти подразделения были очень условно, а к концу 6 века и вовсе сольются с остальной армейской массой. Варварские отряды же были обычными наемными дружинами из-за границы. Их доля в общей массе была невелика и использовались они довольно ограниченно.

Стратегия империи в этот период носила скорее оборонительный характер с опорой на крепости, что позволяло держать постоянно мобилизованными лишь часть гарнизона, в то время как остальные вели хозяйство и по ротации заменяли служащих (а значит им можно было не платить пока они не на службе). Кроме того, для обороны укреплений в случае войны активно призывалось и местное население. Вся армия империи в 6 веке не превышала 150 тысяч солдат, но лишь небольшая ее часть непосредственно входила в мобильную армию. Так на пике войны в Италии Нарсес оперировал группировкой не более 50 тысяч солдат (из которых немалая часть была союзными варварскими контингентами и перебежчиками) и это был предел возможностей государства, так как для сбора столь внушительной армии пришлось задействовать все резервы. При этом даже в этой огромной армии боеспособное ядро из конницы едва могло превышать 20 тысяч, а скорее всего было значительно меньше.

Битва при Каллинике, 531 г. Против 20 тысяч персов, преимущественно конных, империя выставила 20 тысячную армию, тоже в значительной степени конную. Таким образом и ромеи, и персы действовали ± похожим нарядом сил

Всё это привело к парадоксальной ситуации, что Империя имела небольшое, но крайне боеспособное ядро конницы и массу не очень качественной пехоты. Силой Империи была возможность быстро перебрасывать массы конницы и пехоты между фронтами, но успех любых наступательных операций обеспечивало только применение конницы. При этом ставка на конницу и изменение военных приоритетов привели и к изменению тактики: если раньше римские легионы стремились сокрушить врага в решающем сражении, то теперь, пользуясь значительной мобильностью конницы, основная задача была в изматывании противника и выдавливании с территории империи. Военные трактаты эпохи, чьё наличие есть еще один показатель значительного превосходства империи над ее врагами в тот момент (наличие военных трактатов говорит о системном осмыслении опыта и наличии военного образования), рекомендовали беречь наличные силы и при возможности избегать крупных сражений, даже если они принесут однозначную победу, но будут стоить больших потерь.

Ставка на конницу имела и значительный недостаток. В виду её малочисленности возникала проблема раздёргивания её по фронтам. К концу правления Юстиниана все войска комитатов были размазаны по угрожаемым направлениям, так как без них существовала вполне явная угроза обвала фронта в случае войны. Резервов у империи не осталось и приходилось маневрировать войсками снятыми с одной границы, для купирования угроз на другой.

Данная система худо-бедно обеспечивала безопасность Империи до начала 7 века, когда ромеи сцепились в финальной схватке не на жизнь, а на смерть с Персией. За 26 лет конфликта старая армия была перемолота в этом конфликте, а потому удар арабов едва не прикончил империю: значительная часть территорий была быстро потеряна, что резко снизило налоговые поступления. Внезапно, но империя более не могла содержать армию, необходимую даже для обороны собственных границ. Т.е. случилась ситуация, аналогичная той, что была у ЗРИ в 5 веке. Тогда империя запада в условиях лютой нехватки сил сделала ставку на наемные варварские отряды. Решение, принятое византийцами, было совершенно иным.

Так как империя более не могла содержать крупные армейские подразделения постоянной боевой готовности, то требовалось урезать осетра. Армия как и прежде состояла из двух неравных частей - мобильного резерва (тагматы) и региональных ополчений (фематы). Тагмата представляла собой 4 полка тяжёлой конницы расположенные близ столицы (численность могла быть от 1 до 4 тысяч всадников, вопрос до сих пор дискуссионный). Тагмата находились на полном финансировании казны и была единственным мобильным резервом империи. Императорские тагмы квартировались у столицы и служба в них была крайне престижной, настолько, что за это даже готовы были платить взятки.

Вся территория империи была поделена на военные округа - фемы. Первоначально, после первых столкновений с арабами в фемах размещались гарнизоны старой, ещё довоенной организации, чьё финансирование полностью ложилось на жителей данной местности. Но со временем для ещё большей оптимизации расходов был изменен характер набора в армию. В каждой феме заводились списки стратиотов, куда каждый свободный житель (обладавший определённым цензом) мог внести себя и тем самым получить значительные налоговые льготы в обмен на службу по призыву командующего фемы - стратига. Преимущество отдавалось конным воинам, а ценз был достаточно велик, так как ополченец должен был приходить полностью со своим обмундированием и платить ему за службу власти обязывались только в случае военного похода.

Льготы, видимо были достаточно серьёзными, так как данный метод дал очень неплохие результаты: Империя сумела получить почти бесплатную армию численностью около 100 000 согласно оценкам. Да, качество фемных ополчений оставляло желать лучшего, но с учётом перехода к оборонительной тактике в 7- 8 веках, это не имело значения - фемные ополчения должны были задержать вторжение противника до подхода императорских тагм. Размазанность самих ополчений по территории империи не позволяла быстро их мобилизовывать и стянуть к месту прорыва противника. Но эту слабость компенсировала опора на крепости, которые активно строились вдоль границ. Цепочки крепостей служили хребтом вдоль которого собирались пограничные фемные ополчения. Даже взяв несколько из них, враг упирался в другие линии обороны, к которым подтягивались всё новые и новые войска. Такая вязкая оборона, когда чем глубже ты заходишь - тем больше сопротивление, делала своё дело, и вскоре набеги арабов и славян значительно ослабли.

В процессе становления фемной системы для обеспечения максимальной эффективности снабжения армии происходила консолидация военной и гражданской власти в руках стратига. Тем самым происходил разрыв с позднеримской системой управления, когда военная и гражданская власть были намеренно разделены, дабы предотвратить возможность армейского мятежа: без снабжения от гражданских властей армия была не сильнее котёнка. Естественно, что и в новых условиях проблема мятежей вновь встала в полный рост. В том числе поэтому в конце 7 века произвели дробление фем с 5 до 30, что по большей части позволило на время решить проблему. Причина эффективности такого простого решения была прозаична - чтобы эффективно противостоять тагматам Константинополя, требовалось поднять мятеж нескольких фем, что было крайне маловероятно из-за риска предательства, хотя и случалось.

Но сколь удачна данная организация была для обороны, столь неудачна для нападения, из-за низкого качества ополчения и длительности сбора войска. К 9 веку враги Византии ослабли достаточно, чтобы Империя могла перейти в контрнаступление для чего требовалась армия совсем иного рода. По этой причине уже в 8 веке начинается обратный процесс преобразования части ополченцев в профессиональное войско: стратиги формируют под своим командованием тагмы (эскадрон, порядка 300 всадников) стратиотов, находящиеся в постоянной боевой готовности. Так как сама суть стратиота - воин-земледелец - несовместима с постоянной боевой готовностью, то появляются “фискальные стратиоты” - они обязывались выставить полностью снаряженного по их цензу воина вместо себя.

Появление у военачальников собственного мобильного резерва позволяло быстрее реагировать на кризисы, а также гораздо успешнее вести войны. К 10 веку произойдёт значительное увеличение числа тагм стратиотов, настолько, что для некоторых походов ополчения фематы собирать вовсе не будут. Тагмы разных фем будут сводиться в единые подразделения под командованием императора или его доверенных командующих - стратигов-автократоров. Самостоятельные действия стратигов фем были возможны только в пределах самих фем. Крепкое экономическое положение Империи позволяло ей содержать значительное число профессиональных военных, но при этом происходил процесс обесценивания стартиотского статуса, так как государству нужны были с них вновь только деньги. Поэтому положение стратиотов и простых податных крестьян постепенно сближается. К 10 веку благодаря всем этим процессам Византия полностью перейдёт на профессиональную армию тагмат, а фематы будут существовать лишь формально.

Общая численность армии Византии в 10 веке оценивается в примерно 150 тысяч человек, из которых 4-12 тысяч это была тяжеловооруженная конница тагматы, ещё 8 тысяч менее хорошей тяжелой конницы давали тагмы фематы, а вся остальная масса фематы представляла собой лёгкую конницу и пехоту. Важно понимать, что единовременно мобилизованы в составе тагм была едва ли четвёртая часть от всей этой армии - обычно в поле Византия могла выставить 20-30 тысяч с учётом императорских тагм и этого хватало для большей части врагов. При этом мобилизационный потенциал, заложенный в системе, делал Византию самой могущественной европейской державой этого периода истории.

Вся эта махина была разделена на два оперативных командования - Запад и Восток. Так как на западе основной задачей армии было удержание границы на Балканах, то тут располагалась меньшая группировка войск - примерно треть от всех сил. Большая же часть сил была расположена на востоке, где шла постепенная реконкиста имперских владений у мусульман. Материальное снабжение мобилизованных воинов осуществлялось за счёт государства: им платили за дни службы, обеспечивали едой и фуражом, выплачивали компенсации за ранения и увечья. Бойцы императорских и фемных тагм после 12 лет службы могли получить от государства надел земли и пенсию. Ополченцы фематы также могли рассчитывать на указанные бонусы, в случае мобилизации. Таким образом поддерживался статус военной службы и обеспечивалось воспроизводство системы: дети военных сами вскоре становились военными.

На первый взгляд, такая система схожа с легионами времён принципата, но были значительные различия. Тагмы фематы теперь финансировались за счёт фем к которым приписаны. Даже на востоке, где имперская казна обеспечивала дополнительное финансирование в связи с постоянными военными походами, именно стратиги фем выполняли роль связующего звена между солдатами и денежным довольствием. Такое положение значительно увеличивало роль стратигов фем, которые стремились дополнительно связать воинов своих тагм личными обязательствами, например клиент-патронскими или земельными отношениями. Также важным было и то, что сами командующие были представителями земельной аристократии, получали в управление родную фему и воспринимали её войска, как свои личные. Т.е. ситуация скорее напоминала времена поздней республики, когда солдаты были больше привязаны к своим военачальникам, но не к столице. И такое положение не могло не привести к внутреннему конфликту, который выльется в смуту в начале 11 века.

Смотрим на пунктир, понимаем, что за век Империя просрала почти всё, что было отвоёвано в предыдущие три столетия

Преодоление конфликта как ни странно не привело к значительному изменению структуры армии, так как задачи, стоящие перед ней рассматривались прежними - возвращение ранее потерянных земель. Но для укрепления командной вертикали правители династии Комнинов, пришедших к власти, расставили по командным должностям своих родственников. Такое решение позволило в значительной мере укрепить контроль над армией. Но вот новой масштабной экспансии не случилось - желания и возможности Империи вновь разошлись: постоянные войны на балканской и малоазиатской границах крайне сильно истощали казну. Даже начало крестовых походов не привело к изменению стратегической ситуации. И тогда император Мануил вновь проводит реформу с целью уменьшения числа тагм профессионалов в пользу ополчения.

На границах империи реорганизуются фемы - основой их боевой мощи, как и прежде являются военные поселенцы, но если раньше это были свободные крестьяне со своей землёй, то теперь императоры выделяют землю поселенцам (акритам) на условии льготной аренды в обмен на воинскую службу. Причём, нормальной практикой стала не только выплата акритам содержания на время боевых действий, но и “императорских подарков” на постоянной основе в мирное время, для поддержания лояльности - т.е. получились войска полупостоянной готовности на полусодержании. Такие воины стали основой пограничной стражи империи, так как во внутренних фемах акритское землевладение не организовывалось.

Это нововведение позволило не только снизить траты на содержание армии (численность постоянной армии снизилась в 3-4 раза), но и заселить опустошенные войнами пограничные территории. Империя вновь перешла к гибкой обороне: она всё ещё могла проводить отдельные локальные наступательные военные операции, но при этом предпочтение отдавалось дипломатии и военному сдерживанию противников. К сожалению для империи вся её военная машина окажется неспособной её спасти в 1204 году, но в этом не было её вины - хоронили империю отнюдь не её военные, а негодные к управлению государством императоры.

После краха Империи в 1204 году в её Никейском осколке сохранилась та же система армейской организации. Наличие акритов, хоть и захиревших из-за лихолетья предыдущих 25 лет, спасёт это государственное образование, позволив выстоять при натиске турок и латинян. Именно старая комниновская организация армии позволит Никее перейти в контрнаступление и за 50 лет восстановить контроль над значительной частью прежних территорий империи и Константинополем. Но тяжелое финансовое положение, после возрождения империи не позволит эффективно развивать данную систему. Проблема с доходами бюджета заставила сокращать число постоянно боеготовых солдат и стремиться экономить даже на ополченцах-стратиотах.

Уже при Михаиле Палеологе начнётся перекладывание содержания акртиов и стратиотов на местных “феодалов” - прониаров. Прония - это пожизненная передача прав на сбор налогов с определенной территории. Прониары должны были по договору с Константинополем обеспечивать выставление определенного числа солдат по требованию императора. Стратиоты обязаны были подчиняться призыву прониара, но не как своего господина, а скорее, как государственного чиновника. При этом акриты будут значительно урезаны в правах, что им не понравится и вызовет череду бунтов из-за которых данная форма армейской организации почти перестанет существовать, а на её место придут прониарные ополчения. Прониарные ополчения окажутся гораздо менее эффективны чем акриты из-за чего восточная граница начнёт потихоньку сыпаться.

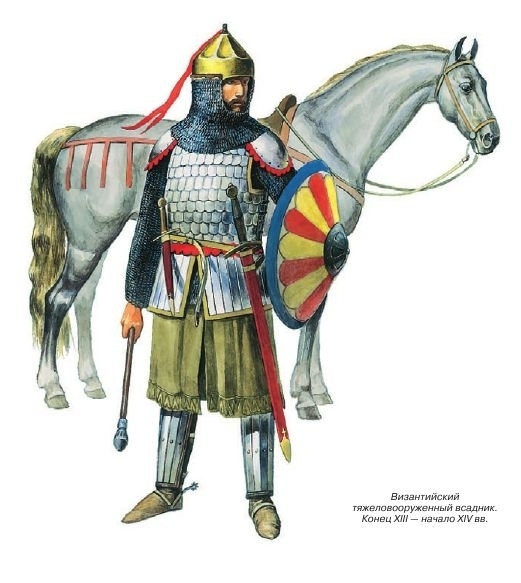

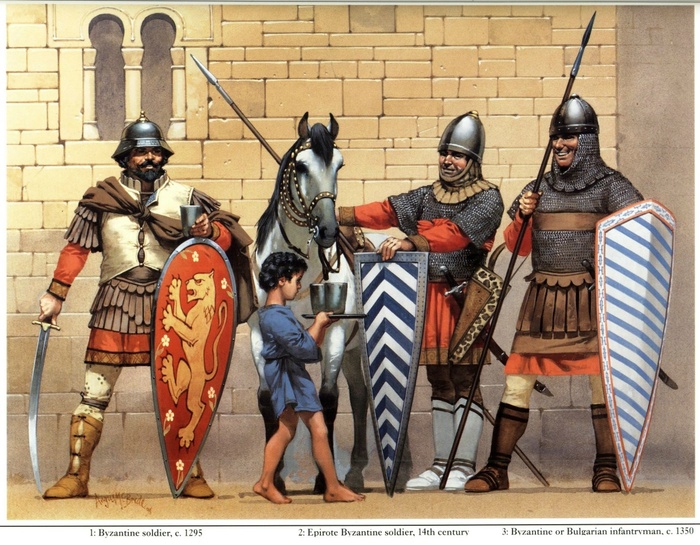

Византйиские солдаты 13-14 веков

Уже после Михаила Палеолога из-за ухудшавшейся финансовой ситуации и усиления положения аристократии характер проний стал меняться в сторону чисто феодальных: пронии стали наследственными, а прониары склоняли стратиотов на принесение им присяги - т.е. законодательный характер обязанностей заменялся на личный. Как-то затормозить этот процесс императоры даже не пытались, скорее всего не осознавая всей его порочности. Да и финансы пели романсы. Поэтому к середине 14 века Византия фактически превратится в феодальное децентрализованное государство, с соответствующими возможностями по вербовке и призыву в армию: прониары будут очень неохотно стремиться воевать за императора, а императоры не будут иметь достаточно средств для найма профессиональных военных. Упадок государства в очередной раз отразился и на военной организации - она пришла в соответствие новым внутренним условиям, но, к сожалению для жителей Империи, она оказалась крайне не приспособленной к условиям внешним.

Хуже всего было то, что в новых условиях отношения армейского руководства из аристократии и императоров сильно ухудшились. Римские императоры всегда предпочитали держать подле себя гвардию из варваров, как более надёжных, чем коренные жители. В 14 веке такая логика приведёт к тому, что императорские тагмы будут усиленно варваризироваться, также варваров будут предпочитать привлекать к войнам вместо прониарных ополчений, доверие которым было подорвано. В результате повторится история, случившаяся в 5 веке с ЗРИ, когда варвары почуяв слабость Византии из союзников превратятся в врагов и те же наёмники турки, которые ранее активно помогали византийским императорам подавлять восстания, начнут захватывать целые регионы государства. Иронично и поучительно.

Окинув взором весь путь эволюции армии ромеев, можно увидеть, что её структура изменялась по вполне понятной и цикличной логике:

- если денег в казне мало, то ставка делается на ополчения с небольшим числом полков профессионалов;

- если денег много, то осуществляется переход на преимущественно профессиональную армию, а ополченцы используются крайне мало.

За длительную историю Византии империя отлично научилась использовать оба подхода к комплектации, выработав под них особые институты, обеспечивавшие высокую степень контроля над армией. И лишь в последние 150 лет своей истории, столкнувшись с крайне неудачным экономическим положением, императоры намеренно ослабили контроль над армейской структурой, надеясь переложить бремя её поддержания на земельную аристократию. Смена характера государственной и военной власти с чиновничье-аристократической на чисто аристократическую привела к падению значения центральной власти и её ещё большему упадку, который в конце-концов привел к смерти.

Источники:

В.А. Золотовский — ПРОНИЯ В ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗАНТИИ РАННЕПАЛЕОЛОГОВСКОГО ВРЕМЕНИ

В.А. Золотовский — К ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ АРМИИ В XIII веке. РЕФОРМА АКРИТСКОЙ СЛУЖБЫ МИХАИЛА VIII ПАЛЕОЛОГА

А.Е. Медовичев — ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ VII–IX вв.: ДИСКУССИЯ О ФЕМНОЙ СИСТЕМЕ И СТРАТИОТСКОМ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ.

А. С. Мохов — ВИЗАНТИЙСКАЯ АРМИЯ В СЕРЕДИНЕ VIII – СЕРЕДИНЕ XI В.: РАЗВИТИЕ ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ СТРУКТУР

К.Р. Капсалыкова — Регулярная армия и традиционное общество в византийской империи в x - первой половине XI в

А.В. Банников, М. А. Морозов — Византийская армия (IV-XII вв.)

Д. П. Алексинский, К. А. Жуков, А. М. Бутягин, Д. С. Коровкин. Всадники войны. Кавалерия Европы

Джон Хэлдон ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКИХ ВОЙН

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Также читайте мои тексты первым на других ресурсах:

Пост написан человеком

Доброе утро, Пикабу! Это @Woolfen, и я пишу о Риме и не только. Одна из ключевых причин кризиса и падения империи Запада - все более явная неспособность после прорыва рейнской границы варварами и узурпации в Галлии после 406 года н.э., набрать необходимое число солдат для отражения угрозы. В то же время на востоке ни Адрианопольская катастрофа, ни вторжение гуннов и восстание остготов не привели к схожему масштабу проблем. Почему? Ответ вообще-то очевидный: деньги. Но давайте все же глубже копнем в мобилизационную систему поздней империи и поймем, как же грязные золотые монетки влияли на способность империи защитить себя.

Предыдущие статьи:

«Мобилизуй меня полностью» Римская республика

«Мобилизуй меня полностью» Октавиан Август

Даже во времена Республики (509—27 года до н. э.) и полностью призывной армии государство не могло рассчитывать постоянно на патриотизм римлян. Важнейшими стимулами идти воевать для римлян была возможность обогатиться за счет добычи и земли, а также воинская слава. Роль их росла тем больше - чем дольше и дальше от Италии велись кампании. Объяснить римлянину, чем ему лично угрожают какие-то кельтиберы в далекой Испании и почему его патриотический долг идти воевать с ними было куда сложнее, нежели пообещать богатую награду и славу за их завоевание.

Причем эта логика будет актуальна всегда: наиболее мотивированные бойцы будут из пограничных регионов, где вопрос защиты своей малой родины будет наиболее актуален. А чем реже территория сталкивалась с военными угрозами, тем меньше её жители стремились идти воевать. Поэтому римский патриотизм всегда шел рука об руку с меркантильными интересами, формируя самую настоящую идеологию воинствующего империализма. Римский плебс всегда готов был забыть, хотя бы ненадолго, о насущных проблемах, если приходили новости об успешных войнах, суливших городу приток богатств.

Октавиан Август (единоличный правитель с 27г. до н.э. по 14 г. н.э.), создавая постоянную армию, принципиально изменил саму суть общественного договора: теперь армия была совершенно отдельной от общества сущностью, лояльной в первую очередь императору. Римский патриотизм всегда был основан на верности обществу, а не отдельной личности. Однако теперь времена менялись, и солдат должен был быть в первую, вторую и третью очередь верен императору, который для легионера и был олицетворением всего Рима. А этому способствовало то, что именно от императора исходили все милости в отношении солдата - выплата жалований, донативов и выходного пособия. [13: c. 182 - 186]

В то же время ключевые стимулы для поступления на службу в сущности мало изменились: деньги и слава. Главной задачей императоров для поддержания лояльности армии было обеспечение достойного уровня оплаты их службы и наград за ветеранство: выдачи земельных участков. В 1 веке н.э. к этому добавилось и превращение армии в мощный социальный лифт. Кроме самой по себе возможности роста в званиях, ветераны, хорошо показавшие себя, нередко переводились в штаты провинциальных или столичных чиновников. Да и обычный легионер, вышедший в отставку, благодаря пособию от императора и воинской славе, занимал в своем муниципии куда более видное место, чем он мог бы рассчитывать, оставшись на гражданке. Это была достойная награда за отданные императору 25 лет службы. И все это создавало высокий престиж службы в армии.

Причем, касалось это не только этнических римлян и италиков. Постепенное распространение гражданства на отдельные неиталийские общины, а также получение гражданского статуса бывшими ауксилариями (бойцами вспомогательных соединений) привело к значительному расширению мобилизационного потенциала. Если во времена Октавиана от 60 до 65% легионеров набирались в Италии, то потом доля выходцев из Италии снижалась, и ко 2 веку н.э. их уже было не более 10%. Причем постепенно снижался не только вес Италии, но и других внутренних провинций. Связано это было как с банальным удобством найма новых легионеров в местах дислокации - то есть у границ, так и с рассмотрением императорами тыловых провинций как резерва для набора на случай кризисов. [3: c. 120-121] Хотя со времен Каракаллы и выдачи гражданства большей части жителей империи стимул получения этого самого гражданства через службу в ауксилиях стал заметно слабее, тем не менее легионы при Северах (193 - 235 года н.э.) формировались все еще преимущественно из добровольцев.

Однако в периоды крупных военных потрясений или наоборот подготовки к масштабным военным кампаниям добровольцев могло быть недостаточно, и империя вынуждена была прибегать к старому-доброму призыву военнообязанных - dilectus, обязательному для всех граждан [3: с. 118]. Но забирали уже не как при Республике до окончания кризиса, а на максимальный срок службы. Поэтому такие экстраординарные призывы не вызывали особой радости у населения, так как все, кто хотел, уже и так пошли служить.

Однако кризис 3 века стал для этой системы вербовки тяжелым испытанием. Политическая нестабильность и вызванные ею постоянные узурпации и гражданские войны чуть не привели к распаду империи на несколько отдельных государств. Усугубилось все участившимися набегами варваров, почувствовавших слабость империи. Сбор налогов в таких условиях упал, межпровинциальная торговля схлопнулась, а галопирующая инфляция заставила уходить от денежного обращения в сторону бартера и натурального обмена. При этом лояльность армии стала ключевым фактором выживания правителей, а значит требовалось вливать в нее сколько возможно ресурсов в надежде, что это окупится.

В таких условиях армия принципата не могла существовать по старым порядкам, заведенным еще при Августе. Сложившаяся экономическая ситуация не позволяла в полной мере обеспечить нужды легионеров, а значит и их лояльность. Прежняя система довольствия была основана на том, что все траты на собственное обмундирование и питание солдата вычитались из его жалования.

Однако из-за инфляции жалование легионеров постоянно обесценивалось, и выплаченного за год могло просто не хватить даже на поддержание собственной амуниции в надлежащем виде [1: с. 43]. Диоклетиан в преамбуле к закону о стабилизации цен жаловался, что из-за инфляции солдаты могут потратить все свое жалование за год на одну единственную покупку.

Немного исправляли ситуацию нерегулярные донативы в честь важных дат или событий, однако это все еще не было решением проблемы. Поэтому нередко солдатам вместо или в дополнение к деньгам стали выдавать “натурпродукт”, реквизированный у гражданских: от еды до одежды и оружия [2: c. 126].

В условиях постоянных гражданских войн и узурпаций говорить о патриотизме в принципе не приходилось, а снижение довольствия приводило к падению престижа самой службы [5: с.93 - 94]. Но рост числа конфликтов все время требовал новых пополнений, из-за чего все стороны стали на постоянной основе прибегать к dilectus.

Когда Диоклетиан (правил с 284 по 305 г. н.э.) восстановил единство империи, то вместе с вопросом стабилизации экономики ему пришлось решить и вопрос комплектования и финансирования легионов. Эти проблемы были прямо связаны с лояльностью армии и привлекательностью службы в ней. Еще император Аврелиан (правил 270—275 г. н.э.) ввел, как единственное средство выплат солдатам, более стабильную золотую монету - аурей (при Константине будет заменен на солид). Однако это не стало решением из-за все еще слишком высокой инфляции. Денег на все нужды империи просто физически не хватало.

Поэтому при Диоклетиане значительная часть снабжения легионеров была организована натуральным продуктом централизованно. Если при принципате значительная часть необходимых товаров покупалась у частных дельцов, то теперь на место коммерции пришли подати. Все необходимые государству ресурсы изымались через специальные налоги в натуральной форме и поставлялись либо напрямую в легионы, либо на государственные фабрики для дальнейшего изготовления из них снаряжения [1: с. 44]. Таким образом легионер получал в дополнение к зарплате снабжение пайками и снаряжением.

В эпоху принципата военные налоги были обычно экстраординарными, а военные расходы государство предпочитало оплачивать с обычных фискальных сборов. Введение новых военных податей в натуральной форме было уже постоянным: меняться могла форма выплат и их объем, но не сам факт их наличия. Такая милитаризация экономики была необходима Диколетиану не только для поддержания лояльности и боеспособности армии, но и для её расширения на 15-30% [4: с. 102-103]. Создание новых подразделений и поддержание численности старых требовало значительно большего числа новобранцев, с набором которых и до этого были проблемы.

В условиях нехватки добровольцев Диоклетиану и его наследникам пришлось пересмотреть устоявшуюся систему набора. В первую очередь вместо экстраординарных мобилизаций по dilectus была введена ежегодная конскрипция. Если раньше призыв проводился муниципиями и не было четких правил, то теперь вся империя была поделена на округа в зависимости от их цензовой оценки. Каждый округ раз в год обязан был выставить определенное число рекрутов с фиксированными подъемными золотом [2: c. 126].

Основную тяжесть данного налога несли куриалы (римский средний класс) - владеющие крупными поместьями. Каждое их поместье считалось отдельным округом и, в зависимости от размеров и ценза, должно было выставлять определенное число рекрутов, пригодных к службе. Мелкие земельные собственники должны были объединяться в консорциумы для совместного выставления призывника и выплаты военного налога. Причем власти мало интересовало как именно будут искать рекрута: существовала законная возможность выставить вместо жителей округа человека, нанятого за деньги (викария - не путать с должностью при дворе), тот же стимул могли применять посессоры (владельцы поместий) для своих арендаторов. В законах даже оговаривалось, что нет ничего плохого в том, чтобы таким образом отправить на службу бродяг и прочих деклассированных элементов, так как от этого выиграют все.

Однако, следует понимать, что призыв на воинскую службу не должен был заметно снижать экономическую базу империи. Есть свидетельства, что массовые наборы солдат, проводимые Диоклетианом, легли тяжким бременем на земледельцев [5: c. 93-94]. Как это ни странно, но благополучие сельского хозяйства было прямой заботой империи, так как иначе падал сбор налогов и начинались проблемы со снабжением армии. Поэтому уже при Диоклетиане вводится возможность исполнить повинность, выплатив определенную сумму золотом.

Не ясно, как изначально применялась эта норма, но к середине 4 века сложилась практика, что повинность людьми не несли внутренние провинции империи, служившие основными регионами производства и источниками налогов [1: c.10]. Таким образом закон защищал налогооблагаемую базу, но в то же самое время, в случае необходимости экстренных наборов, различия между провинциями игнорировались. По той же причине было запрещено переманивание посессорами у соседей рекрутов для выставления по своей квоте - ведь это излишне снижало продуктивность хозяйства пострадавшего, так как с него квоту на призыв никто не снимал.

Другим важным источником пополнений стали сыновья ветеранов. К 4 веку уже давно сложилась практика, что многие из них шли на службу в армию - на рубеже 2 и 3 веков до половины всех легионеров были именно из этой категории [5: 91-92]. Одна из причин такого поведения была специфика расселения ветеранов со 2 века: их старались селить в специальных колониях в приграничье. Такие поселения служили естественным резервом на случай мобилизации и стабильным поставщиком кадров для армии. Однако, это решение также снизило привлекательность службы гражданских - ведь если раньше ты мог по выходу в отставку купить землю в любой части империи, то теперь навсегда будешь привязан к неспокойному пограничью.

Однако в 4 веке императоры решили, что одной традиции мало, и службу сыновей ветеранов законодательно сделали обязательной, взамен на подаренную императором землю [1: c.11]. Такое отношение не должно удивлять. Подарки земель из императорского фонда были не безусловными, и владелец такой земли обязан был выплачивать дополнительный налог за неё (а вы думали в сказку попали?). Ветераны были избавлены от дополнительных денежных налогов, но вместо этого выплачивали долг своими сыновьями.

Также в пограничье жила еще одна категория граждан, обязанная выставлять в обязательном порядке рекрутов: леты. До сих пор идут споры на тему того, кто же это такие. Предполагается, что леты - это смесь поселенцев разного происхождения на разоренных войнами ничейных землях в пограничье. Основной контингент в них был: пленные в гражданских войнах, федераты и пленные варвары. Причем эта категория граждан считалась наиболее пригодной для включения в состав полевой армии - элиты вооруженных сил империи [1: c.13].

Рост принудительного фактора в наборе войск привел и к развитию законодательства, связанного с регулированием разного рода уклонений от службы. Большая часть дошедшего до нас корпуса законов, связанных со службой, относится к исключению лазеек для уклонения, а также правилам в отношении выявленных случаев нарушений и дезертирства. Это неизбежное следствие принудительного характера найма на службу. При этом, если для гражданских была хотя бы возможность откупиться, то вот обязательства выставлять рекрута для ветеранов и летов были безусловными.

Сложившаяся система оказалась довольно гибкой, так как позволяла с помощью одного и того же инструмента извлекать те ресурсы, которые нужны были больше всего в данный момент: людей или деньги. Так как принудиловка имела свои понятные минусы, то основной вектор развития системы призыва был все же в повышении престижа службы.

К середине 4 века, благодаря стабилизации денежного обращения, начался постепенный возврат к монетаризации снабжения: хотя обеспечение продуктовыми пайками никуда не делось, но выдачу многих элементов снаряжения вновь заменили денежными выплатами [1: с. 43; 6: с. 220-221].

В то же время из-за роста угроз к концу 4 века империя вынуждена была довести общую численность регулярной армии до 500 - 600 тысяч человек, что не менее чем на 20% больше, чем в начале века. Поэтому для повышения собираемости военных налогов постепенно была унифицирована система их сбора и отменены многие иммунитеты, в том числе для сенаторов и городов [5: с. 117 - 118; 8]. Естественно, бывшие обладатели иммунитетов и льгот стремились добиться их возврата.

На востоке из-за того, что константинопольский сенат состоял из назначенцев императоров, чей статус не передавался по наследству, иммунитет сохранили в основном высшие чиновники, монахи и жители столицы. А вот на Западе сенаторы сумели сохранить многие прежние привилегии и были освобождены от уплаты экстраординарных военных налогов [5: с. 121 - 135].

Так как сенаторы были обложены и некоторыми специфическими для их сословия податями (многие расходы на социалку несли именно они). Поэтому сложно сказать насколько сильно все это сказывалось на бюджете империи.

Новая реальность с очень ограниченными ресурсами и выросшим числом внешних угроз толкала империю на пересмотр своей военной стратегии. Рим и раньше уходил в стратегическую оборону, но, за исключением Британии, это все же была оборона активная. Пограничные укрепления несли лишь вспомогательную функцию, тогда как основой отражения варварских угроз был маневр легионами.

Однако Диоклетиан решил значительно усилить защиту границы за счет строительства большого числа укреплений с размещением там достаточных для контроля территории гарнизонов. Каждый такой гарнизон все еще не мог сам по себе остановить крупное варварское вторжение, но был способен либо надолго сковать их осадой до подхода подкреплений, либо кошмарить тылы.

Такая стратегия отвечала и политическим условиям: Диоклу требовалось раздробить армию на более мелкие подразделения, усложнив тем самым задачу мятежа для военачальников. Кроме того, практика 3 века показала, что вполне достаточно отдельных вексилляций легионов для выполнения задач. А гибкость командной структуры позволяла уже на месте из вексилляций собрать управляемую и эффективную армию любого размера.

При этом уже при Диоклетиане была осознана необходимость наличия мобильного резерва под контролем императора лично или высших военных лиц. А при Константине произошло окончательное оформление системы. Вся армия была разделена на гарнизонные войска лимитантов, осуществляющих непосредственную защиту границы, и элитные части мобильного резерва - полевую армию комитатов.

Комитаты были элитными частями, куда отбирали лучших новобранцев со всей империи. Вызвано это было тем, что именно полевая армия была основной ударной силой, а значит и затычкой для любой бочки. В случае крупных конфликтов именно они были на острие и несли наибольшие потери. А потому и оплачивалась служба в этих частях очень хорошо.

Хотя прежде считалось, что лимитанты были чем-то вроде военных поселенцев или вообще вооружённых крестьян, сегодня эта точка зрения оспорена. [9] Они, возможно, были хуже подготовлены, с худшим, нежели у комитатов, снаряжением и меньшими зарплатами. Однако, не смотря на это - лимитанты все еще были римской регулярной пехотой, способной нести не только гарнизонную службу, но и вести полевые сражения. В случае наступательных войн отряды лимитантов нередко включали в состав действующих армий, эти же подразделения служили при необходимости источником пополнения комитатов.

В отличие от частей полевой армии лимитанты преимущественно набирались из регионов дислокации и редко перемещались в другие. Снабжение также было налажено в основном из той местности, где расквартирована часть. Таким образом сокращались издержки на логистику. А кроме того, лимитанты гораздо сильнее были замотивированы защищать границу, так как от этого прямо зависела безопасность их родных.

Вопрос варваризации римской армии в 4 веке является одним из самых спорных и мифологизированных в массовом сознании. Все знают, что варваров в армии империи было много, многие видят в этом причину её краха. Однако сегодня подобные взгляды подвергнуты ревизии.

Варварский компонент всегда присутствовал в римской армии, как в составе ауксилий, так и отдельных племенных соединений - numeri, нанимаемых на одну или несколько кампаний. Рим еще с республиканских времен умел интегрировать разношерстные воинские контингенты разного происхождения. Не смотря на презрение к диким варварам, в то же время римляне ценили их силу и свирепость, а потому охотно нанимали.

Однако в период империи, с переходом к длительным срокам службы и намеренным превращением легионеров в спаянную корпорацию, интеграция неримского компонента стала еще эффективнее. Варвары, поступавшие на службу, жили и воевали бок о бок с римлянами (если не по этносу, то по культуре), служили под командованием римских офицеров и в них постоянно вбивали муштрой римские же порядки.

Получив гражданство по выходу на пенсию они уже не так-то и сильно отличались от самих римлян и при этом были патриотами своей новой родины. Уже в период принципата многие офицерские должности занимались выходцами из варваров во 2 или 3 поколении, причем все они считали себя римлянами независимо от корней.

При этом для римских элит грань между римлянином и варваром подчас была призрачна, и варварами могли считать и простую деревенщину. Порченая латынь и грубые манеры все же не являются четким маркером варвара, однако для римских элитариев хватало и этого. [3: 124-125] И такое отношение к легионерам прослеживается уже в эпоху принципата, что многое говорит об обществе. [13: c. 140]

Во время кризиса 3 века, и первой половины века 4 мало что изменилось. Варвары, как и прежде, поступали на римскую службу во вспомогательные подразделения в ожидании гражданства. А их дети, выросшие уже во вполне римской культурной традиции, пополняли легионы и нередко выбивались на ведущие роли в командовании. Никаких свидетельств двойной лояльности - своему прежнему племени и империи, найти не удалось. Нет никаких подтверждений и того, что варваризация в 4 веке снижала боевую эффективность римской армии, даже не смотря на то, что в частях комитатов они играли значимую роль [6: c. 232 - 236; 10; 14]. Тем более, что и сама варваризация, судя по всему, носила в 4 веке довольно умеренный характер. [11]

Даже с внешними атрибутами варваризации все не так просто. Постепенная ориентализация армии - перенимание ею отдельных новшеств у восточных противников, привела к тому, что к 4 веку римские легионы мало напоминали по своему внешнему виду те, что когда-то стояли под знаменами Августа. Есть теория, что эта “внешняя варваризация” тоже была намеренной - с целью еще сильнее отделить легионы от остального общества, сделав этот инструмент власти чуждым для всех, кроме императора. Такой антагонизм между армией и гражданской властью, в том числе сенаторами и куриалами, был выгоден императорам, пока те могли контролировать армию. [7]

На начало последней четверти 4 века в обеих половинах империи была +/- одинаковая система мобилизации и снабжения. Основными источниками рекрутов для империи были пограничные провинции: Галлия, Фракия, Галатия, Малая Армения. Тогда как остальные служили источниками финансов.

Благодаря стабилизации экономической ситуации на протяжении всего 4 века постепенно шёл переход обратно на преимущественно денежное снабжение армии и увеличение престижа службы. Однако процесс этот шёл неравномерно из-за разного экономического положения двух частей империи.

После Адрианопольской катастрофы, когда была полностью уничтожена полевая армия Константинополя, а весь север Балкан разорен готами, на востоке, оценив угрозу и возможности, вместо срочного набора рекрутов приняли диаметрально противоположное решение. После битвы на два года рекрутская повинность была полностью заменена денежной, потом на два года восстановлена Феодосием, а после вновь отменена. Часть денег пошла на выплату откупных для варваров и покупку лояльности у племен готов, для использования в качестве федератов на границе. Таким образом удалось купировать кризис.

Остальные деньги пошли на финансирование армии, престиж службы в которой оказался достаточно большим, чтобы долгое время не возвращаться к конскрипции. При этом рост престижа военной службы привел к комичной ситуации, когда император вынужден был принимать закон о возврате обратно в императорские поместья добровольцев оттуда, чтобы не терять доходы с земли. [5: с.117] Бдагодаря большим финансовым возможностям количественно и качественно это была лучшая, чем на западе, армия - из-за значительно большей численности конницы, обусловленной необходимостью сдерживания Персии. [12]

На западе же ситуация была таковой, что финансовые возможности не позволяли даже в относительно мирное время отказаться от конскрипции, а последняя четверть 4 века выдалась очень не мирной. В Британии, владения которой скорее генерировали убытки, нежели прибыли, постоянно возникали узурпаторы, столь же регулярно захватывающие полностью или частично Галлию. Варвары все чаще лезли через Рейн и с Балкан. Ослабление центральной власти привело к мятежам даже в Африке. После возвращения территорий под власть императора требовалось время для их восстановления и реинтеграции, за которое на империю наваливался новый кризис.

Денег хронически не хватало, и это мешало сделать службу в армии экономически привлекательной для многих жителей тыловых провинций. А именно по ним все чаще стали прокатываться экстраординарные рекрутские наборы. Имперская пропаганда пыталась объяснить гражданам необходимость всех наложенных повинностей, но сами представьте себе - что каждый год вникуда отправляются тысячи рекрутов, а лучше ситуация не становится: все время где-то шла война, то с варварами, то со своими же. Поэтому не желавшие служить резали себе один или два пальца, что делало трудным удержание меча.

А когда в 406 году произошло масштабное варварское вторжение через Рейн, империя попала в идеальный шторм: из-за медленной реакции на кризис была потеряна Галлия, частично занятая германцами, а частично узурпатором из Британии; произошло восстание готов, прошедших огнем и мечом по Италии. Воспользовавшись этим, германцы захватили еще часть Испании. В результате запад почти на десять лет потерял контроль за ключевым для рекрутирования легионеров регионом, а также значительную часть налогоплательщиков. На это наложилась борьба за власть в верхах, и в итоге империя начала постепенно сыпаться.

Империя запада попала в заколдованный круг проблем: чем больше территорий она теряла - тем меньше были налоги и тем больше требовалось денег и людей изымать с оставшихся территорий для того, чтобы поддерживать боеспособность армии и удерживать оставшееся. Нужда в деньгах заставляла все чаще прибегать к найму варваров целыми контингентами - это банально было выгоднее, так как варвар со своими конем, оружием и броней обходились дешевле, нежели снарядить и обучить такого же воина с нуля из граждан империи.

А как же опыт республики, почему бы не поднять гражданское ополчение? А по той же самой причине - дорого и кто будет за это платить? Даже ополченцам нужно снаряжение, их нужно обучить правильно воевать, доставить до нужного фронта и снабжать там. Это все стоит очень недешево. А еще проблема в том, что ополченец не хочет уходить надолго от хозяйства. Сезон - да, год - при достаточной компенсации, больше года - при очень хорошей компенсации. Так все работало при республике и ничего с тех пор не изменилось. Империи нужны были солдаты не на месяц и не на год, а на года. И при этом нужно было, чтобы экономика в тылу продолжала жить, производя нужное количество ресурсов. Поэтому кололись, плакали, но продолжали есть кактус профессиональной армии, все более и более варварской от десятилетия к десятилетию.

При этом даже такая армия могла эффективно выполнять поставленные задачи, однако беды были с головой империи. Постоянная борьба за власть привела к тому, что и так не самое сильное тело Империи запада было подточено варварами-федерами и вторженцами настолько, что в определенный момент ресурсы на продолжение борьбы просто закончились. А вот восток ни в одном кризисе не нес таких серьезных территориальных потерь до самого конца 6 века, когда сначала закусился в финальной битве с персами, а потом обе стороны пришли добивать арабы. Но это уже совсем другая история.

Источники:

1 - Банников А.В. “Римская армия в IV столетии. От Константина до Феодосия”

2 - Кембриджская история древнего мира. Том 12.

3 - Махлаюк А.В., Негин А.Е. “Римские легионы”

4 - Питер Хизер “Падение Римской империи”

5 - Constantin Zuckerman “Two reforms of the 370s : recruiting soldiers and senators in the divided Empire”

6 - Кембриджская история древнего мира. Том 13.

7 - Vedran Bileta “The last legions: The “barbarization” of military identity in the Late Roman West”

8 - GILLES BRANSBOURG “THE LATE ROMAN EMPIRE AND THE DREAM OF FAIR TAXATION”

9 - Лазарев С.А. “ХАРАКТЕР ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ПОЗДНЕРИМСКОЙ ИМПЕРИИ”

10 - Банников А. В. «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАРВАРИЗАЦИЯ» ПОЗДНЕРИМСКОЙ АРМИИ

11 - Дмитриев А.В “К вопросу о варваризации римской армии в IV В. Н. Э. (по данным Аммиана Марцеллина)”

12 - Волошин Д. А., Ткаленко Н. С. “К оценке фатальности «варварского натиска» для Западной Римской империи”

13 - Махлаюк А. В. «Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность».

14 - Jeroen W.P. Wijnendaele “Enemy Within - Barbarian recruits in the Late Roman army. Ancient Warfare Magazine 10.2”

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Также читайте мои тексты первым на других ресурсах:

Пост написан человеком

Доброе утро, Пикабу! Это @Woolfen, и я пишу о Риме и не только. Обычно, рассуждая об армии Римской республики, авторы выбирают как водораздел реформы Мария: до них была одна армия, после - другая, и вот она-то и стала армией империи (канцлер, который хотел усидеть дольше положенного, создает армию нового типа для победы в войне, и, с помощью неё, хочет установить единоличное правление. Знакомо да?). Но на самом деле, реформы Мария были лишь началом долгой эволюции, которая в конце концов и приведет к легионам Августа.

Как известно, ключевой элемент реформы Мария - это отмена ценза для приема на службу добровольцев. В условиях тяжелейшего мобилизационного кризиса, вызванного огромными потерями в войнах и постоянными кампаниями мобилизации, которые отрывали людей от земли на долгие годы и приводили к разорению мелких собственников, Марий этим решением значительно расширил мобилизационные возможности государства. Теперь, поступить на службу могли представители социальных низов, у которых не было средств даже на минимальный набор снаряжения.

По современным оценкам, реформа Мария расширила римский мобилизационный потенциал на 50-100 тысяч человек, т.е. на 10-20% от общей цензовой численности граждан (мужчин призывного возраста) в 400 000 человек. И это было очень хорошо, тем более, что мобилизация пролетариев оказывала минимальный эффект на сугубо аграрную экономику Рима, в которой они участия почти не принимали. Пролетарий мог спокойно пойти служить хоть на 6, хоть на 12 или даже 20 лет, так как хозяйства у него либо нет, либо оно и так дышит на ладан. Потеря его для экономики будет едва заметной, а потому, вербуя в армию пролетариев, Республика ослабляла давление мобилизационных мер на собственную экономику. Правда, вы не поверите, но тут тоже были серьезные нюансы.

Вопреки расхожему мнению, наделение легионеров землей во времена Республики не было гарантировано никакими законами. Марий, обещая своим солдатам землю, обеспечил мощную мотивацию записываться в его армию. Но за этими его словами не стояло никакого реального закона, а лишь словесные гарантии сената и самого Мария. За свой счет военачальник мог хоть каждому по вилле подарить, сенаторы только в ладошки похлопали бы. Но вот выделять деньги из казны - это уже другой коленкор, и сенат до самого падения Республики будет аки лев биться с любым военачальником за то, чтобы не выделять никаких земель никаким ветеранам. Солдатам и так деньги же платят, какая ещё земля?!

Тогда зачем вообще шли в легионеры добровольцы? За деньгами. Из-за этого, нередко, римских добровольцев именуют наемниками, хотя корректнее использовать современный термин - контрактники, так как верность свою легионер продавал Республике раз и навсегда. Легионеру платили неплохие, на первый взгляд, деньги, значительная часть которых на покупку снаряжения и его содержание. Тем не менее, это было неплохой заманухой в армию для бедняков, которым многие военачальники обещали еще и долю в добыче, и землю. Однако, то же самое обещали и мобилизованному гражданину. Тогда в чем разница между ними?

И вот тут парадокс - по сути ни в чем. Еще во 2 веке до н.э., из-за перманентного кризиса с мобилизацией, старые добрые порядки с ежегодной ротацией призывников начали уходить в прошлое. Римские легионы формировались обычно на срок длительности кампании. А кампании все чаще длились годы, и демобилизовывать отслуживших год и ждать маршевые пополнения из новых призывников мало кто стал бы. Поэтому все чаще солдат призывали на длительные сроки, близкие к предельному. Максимальным сроком службы для римлянина были 6 лет, которые могли быть увеличены до 12 или 16 лет в случае экстраординарной угрозы. Но нередко солдат оставляли в армии сверх срока без всяких оснований - то, что его законные права нарушали, было, конечно, плохо, но все равно он никуда не сбежит, так как оставление службы - это измена. Поэтому терпели, служили, а потом безуспешно обивали пороги сената с жалобами.

Ко временам Мария, непрерывная служба мобилизованных на протяжении 6 лет была уже скорее нормой. И контрактников нанимали на те же предельные шесть лет, но с возможностью продления срока службы еще на 6 или 10 лет, в зависимости от военной ситуации и желания самого солдата. Т.е. положение римского призывника и контрактника отличалось незначительно, и первый мог в любой момент стать вторым. А все потому, что систему призыва ведь никто не отменял. И причина этого была в том, что реформа Мария лишь затыкала дыры в мобпотенциале, но не решала коренные проблемы. Обе системы комплектования существовали параллельно, дополняя друг друга: контрактники стали скелетом армии Рима, а мобилизованные - мышцами. Но сам кризис мобилизационной системы и дыры порождаемые им никуда не делись, что наглядно продемонстрировала Союзническая война 91 - 88 годов до н.э.

Вообще удивительно, что подлинно революционное событие, которое серьезнейшим образом изменило римские мобилизационные возможности, находится в тени реформы Мария. Союзническая война, разгоревшаяся в Италии из-за борьбы италиков за предоставление римского гражданства, стала колоссальным ударом и по Республике, и по её армии. Восставшие италики, хоть и уступали по численности населения римскому, но за счет мобилизации под столь знакомыми лозунгами “Отечество в опасности!”, сумели в моменте выставить силы большие, чем были у Республики. Силы эти были, в массе своей, неотличимы по качеству от римской пехоты, так как столетиями союзные контингенты были участниками всех римских войн.

Республика, едва отошедшая от войны с кимврами, вновь столкнулась с кризисом: имеющиеся легионы были размазаны по всему Средиземноморью, поэтому пришлось срочно проводить мобилизацию. Ситуация была столь угрожающая, что сенат даже закрыл глаза на создание Помпеем Страбоном лично преданной ему армии, фактически ЧВК. Он во многом за свой счет нарекрутировал целый легион, что в условиях тотального ахтунга на всех фронтах было шикарным подарком. И хотя Рим, в теории, имел мобилизационный потенциал в два раза больший, чем у италиков, на деле, набрав суммарно до 100 тысяч солдат (это порядка 18 легионов), он оказался на мели.

Почти всю войну Республика будет сражаться не только с врагом, но и с угрожающей пустотой собственных карманов и перебоями с поставками продовольствия. Мобилизовав ещё больше солдат, Рим рисковал получить катастрофический аграрный кризис. Если бы не налоги с восточных провинций и поставки продовольствия с юга Италии, то Республику мог ждать финансовый кризис и голод.

Рим в итоге победил, но в очередной раз через жесточайшее превозмогание. При этом еще в ходе войны, несмотря на уже очевидную военную победу, сенат вынужден был пойти на уступки, так как отцы-сенаторы отлично осознавали, что полностью разрешить конфликт можно только выполнив требования италиков. Всем италикам было гарантированно римское гражданство - одним сразу, другим после длительного переходного периода, который займет до 50 лет. В отличии от реформы Мария, которая не смогла радикально изменить мобилизационные возможности Рима, эта реформа как раз изменит всё. Уже в 86 году, т.е. всего через 2 года после окончания войны, численность римских граждан увеличилась почти в 2,5 раза: с около 400 тысяч до 963 тысяч! А к 23 году до н.э. численность граждан увеличится до примерно 1,7 миллионов!

Это само по себе было очень круто, ведь увеличение мобилизационного ресурса означало, что будет больше граждан подлежащих призыву и вербовке в контрактники. Если в конце 2 века до н.э. Рим имел обычно около 8 легионов (40 тысяч солдат), то уже при Сулле стандартная численность войск будет около 15 легионов (75 тысяч). Наделение италиков гражданством открыло римским рекрутерам доступ к пролетариату этих общин. Тем самым была значительно расширена мобилизационная база для найма контрактников, позволив значительно увеличить их численность в армии. Таким образом, реформа Мария в полную силу заработала только после Союзнической войны.

Кроме того, так как теперь многие контингенты союзников влились в состав легионов, Рим вынужден был начать вербовать больше вспомогательных подразделений из неиталийских общин. Таким образом, армия Рима все сильнее втягивала в себя людские ресурсы провинций.

Некоторые из перечисленных народов в 1 веке до н.э. еще не знали, что они были мобрезервом империи, но скоро узнают

Тем не менее призыв по мобилизации все ещё сохранялся. В 1 веке до н.э., Рим был втянут в череду тяжелейших военных конфликтов, в том числе внутренних, которые пылесосом высасывали все возможные людские ресурсы. За 50 лет численность армии выросла с 15-18 легионов при Сулле до 70 легионов на пике гражданской войны между наследниками Цезаря. Это, на секундочку, почти 350 000 человек, что составляло до 20% от населения, имевшего гражданские права. При этом, эта оценка не учитывает, что войска теряли солдат, солдат демобилизовывали и набирали новых. Поэтому, скорее всего, через армию прошло ещё больше людей. И римские авторы даже не скрывают, что значительная их часть была мобилизована. В то же время, участники гражданской войны активно набирали в легионы и неграждан, что еще больше запутывает картину.

Мобилизация 20% граждан создавала чудовищную нагрузку на экономику. Изъять такое количество людей из экономики без последствий было нельзя. Сельское хозяйство Италии, и так чувствующее себя не очень хорошо, из-за постоянных войн, придет в упадок, и только при Октавиане начнёт снова выправляться.

Даже те суммарные 50 легионов, которые достанутся Октавиану после победы над Антонием, будут непосильной ношей для государства. И поэтому их ждала масштабная демобилизация.

После победы над Антонием на руках у Октавиана была огромная масса солдат - почти 300 тысяч ветеранов: как контрактников, так и мобилизованных. Столь огромная армия была избыточна даже с учётом планов военной экспансии. А потому, требовалось демобилизовать и расселить в ближайшие 10 лет более 200 тысяч солдат, некоторые из которых воевали еще с первых кампаний Цезаря. Это было крайне дорогое решение, но необходимое - обеспечив ветеранов землёй, Октавиан получал гарантию, что никто больше не сможет поднять их на войну, кроме его самого.

Поэтому на деньги от репараций с восточных царств-союзников Антония, особенно Египта, Октавиан скупил в Италии и ближайших провинциях массив земель для ветеранов. Те кто воевал за Цезаря и Октавиана, селились в Италии, тогда как воины Антония - в провинциях. Демобилизация была поэтапной и к 14 году до н.э. армия сокращалась до 25 легионов - это порядка 150 тысяч человек. Вероятно, такая численность была выбрана исходя не только из военной необходимости и экономической возможности, но и способности набрать такое число контрактников.

Да, армия Октавиана должна была перейти полностью на контрактную основу. Юный принцепс за время гражданки хорошо понял, что основа власти - это лояльность армии. Вырванный из повседневной реальности мобилизованный, даже в армии оставался частью гражданского коллектива. Такой солдат не мог быть полностью лоялен императору и мечтал побыстрее вернуться домой. В то же время, контрактник был лоялен именно тому, кто ему платит - т.е. Октавиану.

Первоначально минимальный срок службы контрактников был ограничен все теми же 6 годами, что при Республике. Каждому легионеру были обещаны наделы земли - правда, не в Италии, а в провинциях. Собственно это была и вся мотивация служить, так как при Августе армия ещё не превратилась в стабильный социальный лифт, позволявший талантливым солдатам на пенсии занять должности в гражданской администрации.

Но в таком виде легионы просуществовали едва ли 10 лет. Проведение постоянных расселений солдат требовало огромных денег, а начало масштабной кампании по завоеванию Германии - людских ресурсов. Срок службы в 6 лет не позволял обеспечить необходимую численность армии и свести бюджет, поэтому в 13 году до н.э. Октавиан объявил, что срок службы теперь будет равен 16 годам. Лица дембелей представили? А ведь это еще не все, после 16 лет службы солдат просто переводился в «ветераны» и служил еще 4 года, формально освобожденный от большинства тягот. Однако это повышение легионеры приняли и бунтов не было.

- Ну вот, ты доволен? Мы сражаемся с варварами на самом краю мира ради получения через 20 лет кусочка земли даже не в Италии - Заткнись! Заткнись! Заткнись!

Контрактная армия времен Октавиана имела ту же слабость, что и армия Республики до Мария - ограниченную мобилизационную базу. Казалось бы, решение проблемы могло лежать в масштабной раздаче гражданства, чтобы рекрутировать пролетариат. Но это решение в тот момент было невозможно. В римском обществе после гражданских войн установился консенсус, что дальнейшее расширение числа граждан вредно: Республика прошла великое испытание, выжила благодаря Августу и поэтому надо теперь подморозить это состояние и удерживать как можно дольше. А потому приходилось придумывать, как полностью использовать имеющиеся ресурсы, так как экспансия обходилась очень недешево.

К 5 году н.э. запас прочности системы комплектации армии из-за постоянных войн вновь подошёл к пределу. На ежегодное пополнение нужно было солдат больше, чем могли дать рекрутские наборы. И поэтому, как временная мера до стабилизации ситуации, было принято решение увеличить срок службы до 20 лет (+ 4-6 лет в ветеранских когортах). Легионеры без энтузиазма приняли это нововведение, но слову Октавиана поверили. Как выяснится - зря, так как для Рима начинались тяжелые деньки.

В 6 году н.э. вспыхнуло Великое иллирийское восстание, которое пришлось топить в реках крови. Отвлечением сил империи на Иллирию воспользовались германцы и устроили в 7 году н.э. римлянам резню легионов в Тевтобурге. Октавиан не просто так клял на чем свет стоит Вара за этот провал - ресурсы набора контрактников были исчерпаны. Поэтому пришлось скрепя сердце объявить частичную мобилизацию для восполнения потерь. А планы по отмене 20-летнего срока службы были отодвинуты на очень далекое будущее, которое никогда не наступит.

Когда Октавиан умрёт, то недовольство легионеров выльется в бунт, который удастся подавить малой кровью. Тем не менее, Тиберию из-за плачевной ситуации с набором рекрутов, пришлось сильно ограничить масштабы экспансии. Возвращаться к мобилизационной модели императоры не хотели из-за связанных с ней проблем с лояльностью призывников и экономических рисков. В то же время и безудержное расширение числа граждан тоже было невозможно. Поэтому перманентное ведение войн теперь было невозможно - империя должна была накопить жирок, прежде чем устраивать рывок экспансии.

Источники:

Циркин Ю.Б. «Политическая история Римской империи»

Кембриджская история древнего мира. Тома 9-10

Дмитриенко В.В. «Властители Рима. Октавиан Август»

Brunt P.A.«Italian manpower, 225 B.C. - A.D. 14»

Негин А.Е., Махлаюк А.В. "Римские легионы"

Blackwell "A companion to the roman army" by Paul Erdkamp

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Также читайте мои тексты первым на других ресурсах:

Пост написан человеком

Доброе утро, Пикабу! Это @Woolfen, и я пишу о Риме и не только. Со школьной скамьи вы должны помнить, что в Риме с самого начала шла борьба патрициев и плебеев. Первые пытались удержать власть в своих руках, вторые — добиться равных политических прав и земли. Борьба эта шла больше столетия и там было всё: интриги, сецессии (исход плебеев из города) и даже попытка узурпации власти децемвирами-законодателями. Просто и понятно — угнетатели против угнетённых. Но стоит копнуть чуть глубже и простая и понятная история становится сложной и непонятной, настолько, что баталии среди историков по вопросу интерпретации этих событий длятся уже больше столетия. Потому что проблемы начинаются уже с такого простейшего вопроса: а кто такие плебеи и патриции, и точно ли борьба была только между ними? Так что давайте разбираться в этой немного детективной истории.

Откуда мы вообще знаем о ранней истории Рима? Список наших источников кажется обширным и включает в себя десятки позиций, но на деле основная информация известна всего лишь из двух: Тита Ливия и Дионисия Галикарнасского, написанных в 1 веке до н.э. Прочие источники дают лишь разрозненные упоминания отдельных событий и единую картину из них сложить проблематично.

Однако и Ливий, и Дионисий писали спустя четыре сотни лет после образования Республики, а от основания Рима и вовсе спустя семь сотен лет. Первые же римские историки писали чуть раньше — в конце 3 века до н.э. Т.е. даже их от интересующего нас периода отделяло более 200 лет. Сами понимаете, что свидетелей и даже свидетелей свидетелей событий в живых уже давно не было. И в отличие от Ливия или Дионисия, у них не было трудов предшественников, а только список консулов (фасты), некоторые записи законов и ворох противоречивых мифов и легенд, передаваемых из уст в уста несколько поколений.

Ясное дело, что эти сведения особой достоверностью не отличались: людям свойственно забывать, неправильно запоминать, путать или переосмысливать события прошлого. А что уж говорить об испорченном телефоне длиной больше 5 поколений? При этом первые римские историки были всё же в лучшем положении, нежели их последователи — они хоть могли услышать разные версии одних и тех же событий. А после их трудов, зафиксированная письменно “реальность” постепенно вытеснила устные легенды и предания, зачастую оставляя от них лишь смутные намёки на существование. Фактически вся письменная традиция истории раннего Рима была сформирована парой первых историков, на базе трудов которых создавали все последующие.

При этом “унификация” общего сюжета отнюдь не значила, что изложение событий у разных авторов было непротиворечивым. О нет, детали событий прошлого иногда конфликтуют не только между разными авторами, но и между разными главами одного и того же. Потому что картина прошлого была полна дыр, логических несостыковок и просто непоняток — общество за сотни лет настолько изменилось, что римским же историкам было трудно понять многие вещи. Поэтому все они занимались реконструкцией прошлого — with facts and logic домысливая, что же там происходило.

Корифеи изучения антички в 19 веке, глядя на всё это, начнут сомневаться в достоверности римских сведений, а Теодор Моммзен и вовсе будет продвигать идею полного отрицания ранней истории Рима. Сегодня маятник качнулся в другую сторону — нет, древним историкам не верят на слово, но и полностью уже не отрицают. Считается, что борьба патрициев и плебеев действительно была, а вот всё остальное…

Так кто же такие патриции и плебеи? Римские историки считали, что патриции — это потомки первых жителей Рима, кто основал город вместе с Ромулом. А плебеи — это все те, кто присоединился позже, добровольно или не очень. Но с этим не согласны историки. В конце 19 века стала популярна версия, что на самом деле всё было наоборот: плебеи — это местное автохтонное население Лация, а вот патриции — пришельцы, захватившие в городе власть. Чаще всего на роль захватчиков выбирались соседи латинов — сабиняне или этруски, причём последние чаще, так как три римских царя были этрусками.

На самом деле первый из них - Луций Тарквиний - был наполовину этруском, а наполовину греком, из-за чего в родных Тарквиниях не имел полноправного статуса. Происхождение, сменившего его, Сервия Туллия точно неизвестно: точно не этрусское, весьма вероятно, что латинское. А Тарквиний Гордый, то ли сын Луция, то ли вообще внук, по понятным причинам был этруском еще меньше. В общем вот такие вот «этрусские» цари.

В духе расовых теорий эпохи в начале 20 века активно форсилась также идея того, что патриции — это арийцы. Тут в основе уже был римский миф, что они потомки троянцев, бежавших вместе с Энеем. А жители Малой Азии, где расположена Троя, были индо-арийцами. Что характерно, принадлежность к арийцам выясняли буквально измеряя черепа, да.

Не менее экзотичная версия была у венгерского историка Андраша Альфелди. Он в 50-е выдвигал теорию, что патриции — это потомки венгро-иранских кочевников, так как именно из патрициев набиралась изначально конница, что могло быть памятью о кочевом прошлом.

Сегодня все эти теории по большей части отброшены и историки склонны считать, что патрициат появился не сразу, а развивался постепенно. Вероятно, изначально patres (отцы) были представителями наиболее могущественных фамилий, которые имели высокое уважение в обществе, занимали жреческие должности и могли мобилизовать воинов на войну. Что из этого было первично — установить невозможно, да и это не особо важно. Главное, что доступ в ряды patres во времена царей и даже в первые годы республики не был ограничен только наследованием и мог быть получен благодаря браку, а также дарован царём или сенатом.

Мы точно не знаем, по каким критериям это делалось, но в пользу первичности военных возможностей косвенно свидетельствует история рода Клавдиев, эмигрировавших в Рим с 5000 родственников и клиентов и сразу получивших статус patres. В принципе, это логично — ведь большая часть государственных институтов раннего Рима были чисто военными, и тот, кто привел большой воинский отряд, мог требовать для себя и больших привилегий.

В то же время царский Рим был государством ещё очень архаичным, религия и политика были в нем теснейшим образом сплетены, и поэтому тот, кто контролировал отправление обрядов — автоматически приобретал и высочайший вес в обществе. К последнему веку римского царства отдельные фамилии patres стали наследовать жреческие функции и по удивительному совпадению: все они станут считаться патрициями. Ричардом Митчеллом было выдвинуто предположение, что именно из жрецов изначально и набирался сенат.

В любом случае римские цари серьёзно зависели от patres, как в религиозной сфере, так и в военной. Именно воинские отряды патрициев и их клиентов (условно зависимых, обязанных в обмен на покровительство осуществлять услуги) и были армией Рима. Естественно, что царям это не нравилось, и постоянно шёл поиск путей снижения влияния patres: создание наёмных отрядов царской конницы, включение в сенат новых фамилий и реформа армии Сервия Туллия. Последняя включала в состав “легионов” большое число непатрициев, разделенных по цензовым (имущественным) классам. Также теперь часть вопросов предлагалось решать не на сходках по куриям, где главенствовали patres, а по центуриям — единицам воинской организации. Таким образом постепенно размывалась роль наиболее влиятельных patres в политике и армии. Вот только вопрос — в пользу кого?

Первая мысль, которая приходит в голову — в пользу плебеев же. Однако, сегодня большое число историков считает, что в царский период дихотомии патрициев-плебеев ещё не существовало. В новой центуриатной системе приобрели большую роль обеспеченные фермеры-непатриции, способные купить набор гоплитского снаряжения. Вместе с патрициями и их клиентами они формировали classis — фалангу. А благодаря участию в центуриатных сходках они получили прямую возможность влияния на политику. А вот бедняки, собранные в одну единственную центурию — infra classis и, как предполагают Жан-Клод Ричард и Т. Дж. Корнелл, служившие застрельщиками — никакого влияния на политику оказывать не могли.

Так как переход фалангита-classis в patres не был закрыт, то и жесткого антагонизма интересов между между patres и остальным обществом не могло быть. О чём нам лишний раз свидетельствует история свержения последнего царя Тарквиния Гордого — он фактически отстранил от власти большую часть patres и нивелировал роль classis, перестав собирать центуриатные комиции. Какое-то время это терпели, но зимой 509 года до н.э., пока царь осаждал Ардеи, из его родственников(!) и соратников (!) сложился заговор, поддержанный не только patres, но и classis (т.е. основной боевой силой). После успешного переворота заговорщики приняли решение, что цари Риму больше не нужны…

Сразу после свержения Тарквиния молодое нецарство оказалось в сложной ситуации. Часть соседей считала Тарквиния легитимным правителем и готова была помочь ему вернуться, другие же желали пересмотреть прежнее доминирующее положение Рима в Лации или просто поживиться за счет его земель. В сложившихся условиях тотальной войны на всех фронтах времени изобретать новые политические структуры не было. Так что была воспроизведена во многом прежняя система за одним исключением — теперь вместо царя каждый год избирались два претора. В помощь им также выбирали двух квесторов и этим вся система исполнительной власти и ограничивалась. В остальном всё было как прежде — сенат и комиции были лишь совещательными органами, а преторы имели формально неограниченную власть.

В исторической науке идут долгие споры, были ли эти преторы сразу равны или нет. Римские историки, а вслед за ними и ряд современных (Циркин Ю.Б., авторы Кембриджской истории древнего мира) считают, что высшая власть в республике была изначально коллегиальной. Им оппонируют Дементьева В.В., Р. Бунзе, Франческо Де Мартин, Стюарт Стэвели, утверждающие, что ни одна из ранних магистратур не имела признаков коллегиальности. А так как само название должности претор (командир) указывает на военное происхождение, где всегда имелось командное начало, то ими предполагается, что преторы были изначально не равны — один был подчинённым другого. Тем более, что схожим образом была устроена и диктатура — чрезвычайная магистратура, вводимая в случае тяжелого военного или гражданского кризиса. Однако убедительных доказательств обеих точек зрения нет.

Рим в первые годы республики ежегодно воевал с соседями, далеко не всегда удачно. Земли разорялись, воины погибали. Высочайшая роль армии в сохранении существования государства, вероятно, объясняет, почему в эти годы должность претора могли занимать не только patres. Однако, хотя все делали свой вклад и несли издержки, так как именно в руках у patres были жреческие должности, а следовательно и толкование обычаев и законов, то они, похоже, воспользовались неурядицами для личной выгоды.

Во-первых, они потихоньку оттесняли не-patres от власти. Уже к концу 490-х годов из консульских фастов пропадают непатрицианские фамилии. Предполагается, что они всё ещё могли попасть в сенат в качестве conscripti (конскриптов - назначенных) благодаря их влиянию (patres в тот период получали место в сенате по наследству), но к претуре их больше не допускали.

Во-вторых, в ходе войн постоянно разорялись римские земли и многие небогатые собственники вынуждены были брать в долг просто чтобы выжить у patres, после чего те могли принудить их к переходу в клиенты или долговому рабству.

В-третьих, patres начинают замыкаться сами в себе. Фактически вот в этот момент окончательно складывается патрициат, ставший исключительно наследственной аристократией, переход в которую был возможен теперь только через брак. А сенат из просто совещательного органа из наиболее уважаемых граждан стал важным инструментом власти патрициев.