Лига историков

Тридцатилетняя война лейтенанта Оноды. Ч.3

Жизнь в джунглях

На острове было довольно влажно, особенно в сезон дождей, так что форма японцев сгнила в течение нескольких лет. Первое время они её чинили, используя самодельную иглу из проволоки, волокна растения, похожего на коноплю и куски ткани от палаток.

Потом мы стали «реквизировать» всё что нам было нужно у островитян при первой возможности. Это не беспокоило нашу совесть. Для партизан нормально пытаться добыть оружие, боеприпасы, еду, одежду и другие припасы у противника. Поскольку островитяне пособничали вражеским оперативным группам искать нас, мы считали и их врагами.

Узнаваемые японские армейские кепи гнили, как и все остальное. Была боевая песня, которая начиналась словами «Даже если моя фуражка превратится в лёд». Мы поменяли её на «Даже если моя фуражка сгниёт».

Перешивая реквизированную одежду и ткань, японцы старались соблюдать форменный покрой, но с модификациями под островные условия. Форма, в которой Онода сдался в 1974 году, была пошита им собственноручно, как и обувь.

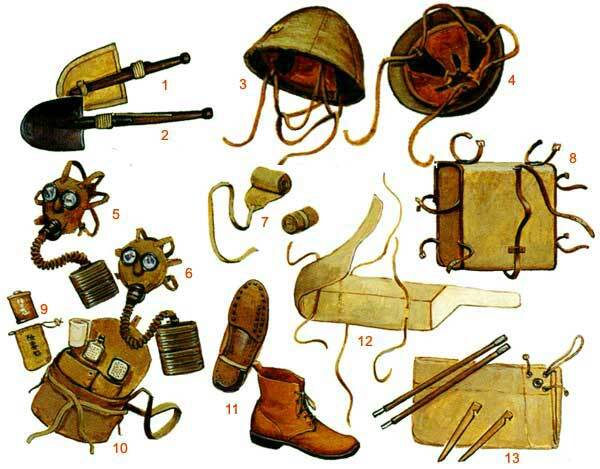

Тропическая униформа японской армии. 2. Форма и снаряжение. Описание под катом. 3. Еще снаряжение

Тропическая форма одежды пехотинца японской императорской армии. 1 - хлопковая тропическая рубаха выпускалась в нескольких вариантах и покроем была близка к мундиру тип 95, однако ворот рубахи был сделан открытым, под мышками имелись вентиляционные клапаны, отсутствовала подкладка. Под рубаху поддевалась легкая майка. Знаки различия полагалось закреплять над нагрудным карманом, но часто их крепили на воротник. Пробковые тропические шлемы также выпускались в нескольких вариантах, все шлемы снабжались матерчатыми чехлами. У офицерских шлемов цвет чехлов был белым. 2 - длинные брюки и шорты длинной до колен. Нередко с шортами носили рубахи с короткими рукавами. 3 - стальная каска тип 92 с сеткой для крепления маскировки; 4 - кирка со съемной ручкой. Имелась не у всех пехотинцев. 5 - в каждом стрелковом отделения обязательно имелись хотя бы одни ножницы по металлу; 6 - небольшая мотыжка предназначалась для расчистки сектора для ведения стрельбы и заготовки маскировочного материала; 7 - поясной ремень позднего типа изготовлен из прорезиненной ткани песочного цвета, материал также мог иметь красноватый оттенок; 8 - фляга тип 94; 9 - упрощенный котелок из трех предметов; 10 - ботинки позднего типа с резиновой подошвой; 11 - домашние тапочки; 12 - обмотки на ноге крепились Х-образно; 13 - флаг с автографами друзей и родственников; 14 - пояс «тысячи стежков». Такие пояса с готовыми рисунками выпускались промышленным способом, но стежки делались вручную друзьями и знакомыми воина. Информация: «Пехота Японии 1937-45» («Солдат на фронте № 10)

Основной едой Оноды сотоварищи были бананы. Зеленые бананы горькие, поэтому их приходилось варить. Вторым по значимости продуктом была говядина. Были на острове и дикие буйволы с лошадьми, но, по замечанию Оноды, они не так вкусны. Ну, и “охотиться” на домашних коров, было, наверное, удобнее.

Японцы подкрадывались к стаду и стреляли ни в чем не повинную коровенку, стараясь тратить ровно один патрон. Затем добивали, оттаскивали в горы, чтобы скрыть следы преступления, и там разделывали. Жарили и варили мясо, пока его можно было сохранить, остальное коптили и сушили. Для этого делали рамку величиной со стол, нанизывали мясо на длинные палочки и сушили над огнем много часов подряд. Одной-две коровы хватало человеку на год.

Рацион дополнялся рисом и консервами, экспроприированными у островитян. Мы называли наши потайные рейды с целью захвата ценностей «выходами в свет». Особенно ценным продуктом была соль, ее японцы называли волшебным снадобьем и берегли как могли. Воду кипятили в обязательном порядке.

Японцы тщательно следили за своими фекальными экскрементами и мочой. Если их вид им не нравился, то японцы меняли рацион, уходили с того места, или, наоборот, давали себе больше отдыха. В обязательном порядке рылись отхожие ямы.

Туалетной бумаги у нас не было, так что мы использовали пальмовые листья. Однажды Симада нашёл где-то бумагу, но кода мы начали ею пользоваться, Кодзука сказал «Нам её хватит на два или три раза, а потом снова придётся пользоваться листьями. Так зачем беспокоиться».

Часто мы находили в горах рисунки или фотографии с обнажёнными женщинами. Их оставляли не поисковые группы, их специально оставляли местные жители. Думаю, они считали, мы не устоим перед соблазном взять их, но мы не смели даже прикоснуться к ним, боясь, что это может раскрыть наше нахождение.

Климат острова Лубанг экваториальный морской, имеет два выраженых сезона: дождей и сухой. Онода описывает его так:

Май был самым жарким, было трудно шевелиться, они истекали пОтом как в парной. Температура днем доходила до 38. В июне начинались ураганы, в июле дожди. Ливни шли по нескольку часов в день, иногда такой силы, что видимость была не более двадцати метров. В августе ясных дней становилось больше, но воздух оставался горячим. К середине октября дожди прекращались и до следующего апреля наступал сухой сезон. Самыми холодными были январь и февраль, но даже тогда температура дном достигала 30 градусов. В самое комфортное время погода была “как в жаркое лето в Токио”.

В сухой сезон подыскивалось место для жилья. Оно должно было быть подходящим для собирательства и охоты - то есть, чтобы рядом были банановые плантации и паслись коровы. Из соседних деревень не должно было быть видно огня и дыма и слышно небольшого шума. По возможности место должно было продуваться и быть с прохладной восточной стороны.

Жилье строили перед сезоном дождей, когда местные не ходили в горы. Хижину японцы называли “бахай”, что на местном языке, тагалоге, означало “дом”.

Первым этапом в строительстве бахай было выбрать большое дерево, к которому можно было прикрепить всю конструкцию. Выбрав дерево, мы срезали с него ветви, которые шли на каркас. Стропила крепились по кругу к стволу дерева и покрывались листьями кокосовой пальмы. Их мы связывали вдоль по двое и продевали между полосками расщеплённого бамбука или пальмовыми листьями. В конце всё связывали лианами.

Мы строили бахай на площадке с небольшим уклоном. Верхняя её часть служила «спальней». В качестве кроватей мы использовали сначала три прямые ветви, потом покрывали их бамбуковыми циновками, а на циновки стелили перину из утиного пуха, которые мы реквизировали у местных.

Нижняя часть бахай служила кухней. Наша печь состояла из нескольких плоских камней, из которых был сложен очаг, и шест над ним, на котором висел котелок. Рядом с очагом была защищенная зона, где мы могли хранить дрова и наши винтовки. Стены бахай мы делали из пальмовых листьев таким же образом, как и крышу. Работая своими ножами боло, мы с Кодзукой могли построить хижину за семь-восемь часов.

Упомянутый нож боло является национальным филиппинским ножом. Он используется и как оружие, и как хозбыт-инструмент. Боло широко пользовались повстанцы против американских колониалистов, а сами американцы некоторое время имели их на вооружении в армии. У филиппинских крестьян боло используют, в основном, как садово-полевой инструмент.

Классический боло, современная версия, процесс изготовления

Наши винтовки всегда были рядом. Мы снимали обувь, но за все тридцать лет, я ни разу не снимал на ночь штаны. Я всегда держал на поясе маленький мешочек с пятью патронами.

В первое время, ночью мы укрывались тентом или одеждой. Потом стали использовать высушенные коровьи шкуры. Некоторое время у нас было нечто вроде лоскутного одеяла, сшитого из кусков резины, плававших в море у южного берега. Если ночью начинался дождь, мы просто мокли. Идти было некуда. Когда такое случалось, мы мёрзли, и на следующий день суставы ног у меня болели. Если мой живот ночью мёрз, у меня часто случался понос.

...

Я вёл нечто вроде календаря, который за тридцать лет отклонился от настоящего всего на шесть дней. Календарь основывался в основном на памяти, и количестве оставшейся еды, и иногда я сверялся по луне.

Также помогали счету времени регулярные стрижки, проводимые сверяясь с луной (в буддизме стрижка имеет очень серьезное значение, пострижешься в один день, и будет тебе счастье, пострижешься в другой, будет наоборот).

Каждое утро я чистил зубы волокнами пальм. Умыв лицо, я чистил кожу келпом (вид водоросли, используется в народной медицине). Когда я мылся, обычно я заодно стирал нижнее бельё и гимнастёрку. Я клал в котелок золу и заливал водой. Когда муть оседала, я переливал воду в другой котелок и стирал в ней одежду. Мы внимательно следили, чтобы вывешенная на просушку одежда висела в неприметном месте.

На острове было несколько чистых речек, но за все тридцать лет я мылся целиком только в тех случаях, когда после разделывания коровы мы все были в крови и слизи. В горах не бывает так, чтобы в долине была только река и ничего больше. Долины означают дороги.

За исключением самых узких ущелий глубоко в горах, мы боялись раздеваться догола, даже ночью. Днем мы мыли верхнюю половину тела, поливая друг друга водой. Вечером каждый мыл нижнюю часть тела перед заходом солнца. Я бы никогда не делал чего-либо столь же опасного, как раздеваться полностью.

Мы заботились о нашем оружии и боеприпасах так же хорошо, как о самих себе. Мы смазывали винтовки пальмовым маслом чтобы уберечь от ржавчины, и тщательно чистили при каждом удобном случае.

В холодную погоду пальмовое масло застывало. Тогда мы просто чистили винтовки и оставляли смазку на потом. Когда они промокали, их нужно было полностью разбирать и чистить деталь за деталью. Если времени на это не было, мы смазывали их снаружи, и оставляли полную чистку до лучшего момента. От постоянного воздействия воды приклады начинали гнить, так что иногда мы вынимали патроны из винтовок и вешали их над костром для просушки.

Со временем ложи, приклады и лямки впитали так много пальмового масла, что крысы стали привлекать крыс, особенно лямки, так что когда мы останавливались в местах где было много крыс, нам приходилось вешать винтовки подальше от лиан.

Еще больше неприятностей, чем крысы, доставляли муравьи. Не будет большим преувеличением сказать, что вся горная часть лубанга представляла собой один огромный муравейник. Там жило огромное количество их разновидностей. Некоторые из них любили сырые места, другие отлично чувствовали себя только там, где земля была практически прожарена. Некоторые делали гнёзда из листьев. Но больще всего неприятностей доставляла нам разновидность муравьёв, которые носили кусочки грязи.

Эта разновидность, наиболее многочисленная из всех, всё время заползала внутрь наших винтовок и оставляла там свою грязь. Мне было достаточно ненадолго поставить винтовку на мой рюкзак, как тут же поток муравьёв устремлялся к прикладу, и часть из них заползала в ствол и оставляла кусочки грязи в движущихся деталях. Совсем небольшого загрязнения достаточно, чтобы ружьё заело. Когда появлялись муравьи, мы вешали наши ружья на ветки деревьев. Обычно было достаточно ветрено, чтобы не позволять муравьям залезать высоко на деревья.

Муравьи вредили нам и физически. На острове было по крайней мере пять разновидностей, имевших жала наподобие пчелиных. Они нападали на незакрытые мягкие части тела, и, если у тебя не было иммунитета, место укуса мгновенно опухало. Однажды муравей ужалил меня в ушной канал, и ухо так распухло, что я не мог слышать этим ухом целую неделю. Рана некоторое время кровоточила, а меня лихорадило.

Касаясь жал, на острове жило множество пчёл и ос. Рои, похожие на огромные маскировочные сети, летали в лесистой части острова у подножья гор. Я видел рои в тридцать метров шириной и сотню длиной, окружённые «дозорными» со всех сторон.

Если мы встречались с таким роем, всё, что можно было сделать – прятаться в лесу, а если мы не успевали это сделать, всё, что оставалось – накрыть головы тентом или одеждой, и лежать неподвижно на земле. Если бы мы хоть чуть пошевелились, они бы напали на нас.

Так что мы лежали, стараясь дышать как можно тише, пока рой не улетал. Также меня несколько раз кусали многоножки. Если они кусали человека в руку, у него распухало всё тело на некоторое время, и даже когда опухание спадало, укус заживал очень долго. Меня кусала многоножка в правую кисть в январе 1974 года, и сейчас, когда я пишу эти строки несколько месяцев спустя, укус ещё не зажил.

Многоножки рода Desmoxytes, способны вырабатывать синильную кислоту по принципу бинарного химического оружия. Добро пожаловать в тропики

Под палой листвой попадались скорпионы. Когда мы спали под открытым небом, мы всегда очищали вокруг себя площадку около трёх метров в поперечнике, но даже поле этого несколько раз, проснувшись, я обнаруживал скорпиона под камнем, на который клал голову вместо подушки. Среди других неприятных жителей джунглей попадались, например, змеи толщиной с человеческое бедро.

Партизаны тщательно берегли оружие и патроны, перестрелки с поисковыми отрядами филиппинцев проходили регулярно.

Пуля из пехотной винтовки пролетает около 670 метров за первую секунду после выстрела, а пуля из карабина – всего около 500 метров. У местных были карабины, и, если мы видели, что они в нас стреляют с большого расстояния, мы знали, что у нас есть около секунды чтобы увернуться. Ночью можно даже увидеть летящую пулю, потому что она светиться в полёте голубоватым светом. Однажды я увернулся от летящей пули, развернувшись к ней боком.

Реалистичность процитированного оставляю на совести автора.

Патроны хранили в тайниках в бутылках. Мы проверяли тайники ежегодно в одно и в то же время перекладывали патроны в новые емкости. Мы маркировали точно рабочие патроны кружком и вероятно рабочие – треугольником. Из слишком ржавых патронов мы доставали порох и использовали его для разведения костров. Его можно было поджечь линзами, которые мы реквизировали.

Горные дьяволы

Что касается собственно партизанской борьбы, то Онода часто скромно умалчивает, в чем она состояла. Правда, регулярно он сообщает о перестрелках с филиппинскими солдатами и крестьянами, нажимая на то, что часто японцы стреляли в воздух, или вовсе удерживались от выстрелов.

Однако по другим данным, группа Оноды совершила более сотни вооруженных нападений на радарную базу филиппинских ВВС, а также филиппинских военных, чиновников, полицейских и просто крестьян. Тридцать человек были убиты и более сотни ранены, из них большинство были безоружны.

Более подробно Онода пишет только о поджогах стогов риса на полях, которые японцы делали, чтобы подать знак своим войскам. Такие поджоги они делали регулярно, периодически “отгоняя парой выстрелов” островитян.

Островитяне, конечно, сообщали о наших рейдах расположенным на острове силам национальной полиции, и полиция приезжала. У нас было совсем немного времени, чтобы зажечь наши огни, похватать брошенные жителями припасы и бежать обратно в джунгли. Мы полагали, что местная полиция сообщит о наших рейдах американцам, а японские разведывательные силы перехватят сообщение.

Также японцы вели разведку, как могли. Они даже захватывали “языков”. Онода описывает, как однажды они взяли в плен пастуха.

Я спросил его, зачем он пришел сюда, и он ответил на смеси английского и тагалога и множества жестов "Я оставил собаку стеречь моих коров. Я вернулся чтобы забрать собаку. Я не шпион янки. Не убивайте меня."

Не имея желания оставаться в хижине надолго, мы взяли его с собой в горы, и подробно расспросили о ситуации на острове. Он рассказал нам всё, что знал, от цен на сигареты до средней поденной оплаты. Весь допрос он трясся от страха. Когда мы решили, что выяснили всё, что нужно, мы приказали ему идти домой спать. Его лицо просияло.

В 1965 году японцы, использовав знаменитую японскую вежливость и винтовки “Арисака”, любезно попросили нескольких местных жителей подарить им радиоприемник. На что те любезно согласились, поспешно уйдя, чтобы не смущать гостей. За такие встречи островитяне дали японцам прозвища, наполненные добрым юмором: горные дьяволы, горные бандиты, цари горы.

С тех пор “горные дьяволы” регулярно слушали радиопередачи, пополняя запас батареек у местных жителей. Батарейки они хранили, обмакивая контакты в парафин. Для того, чтобы приемник лучше ловил, японцы натягивали антенну из медной проволоки длиной около десяти метров на высоте пяти.

Как и с газетами, которые попадали нам в руки, мы не верили ничему, что слышали по радио касательно военной обстановки и международных отношений. Мы считали, что слушаем не настоящие прямые трансляции, а подделанные американцами записи, из которых они удаляли всё неприемлемое для себя. ... Как-то раз Кодзука отметил- "Если задуматься,американцы хорошо работают, не так ли?"

"Да, ответил я". "Они должны постоянно убирать то, что не хотят слышать, а потом тут же ретранслировать без задержки. Им, должно быть, удалось собрать команду очень сообразительных людей. Всего одна ошибка, и всё будет звучать фальшиво. Снимаю перед ними шляпу. Это, должно быть, очень хитроумная работа."

Позже, когда я узнал, что передачи не были подделаны, мне стало ясно, что по-настоящему хитроумную работу выполняли мы - когда извлекали из газет и передач тот смысл, который нам хотелось бы услышать.

По вопросах, не касающихся военной обстановки и международных отношений, мы считали передачи достаточно достоверными. Мы, например, признали достоверным сообщение об успешном прохождении Токийских олимпийских игр, и о том, что в Японии появилась "поезда-пули", курсирующие между Токио и Осакой.

Особенно много они слушали радио, когда Кодзука проколол ногу ядовитым шипом, и они находились на одном месте несколько месяцев. Тогда товарищи слушали музыку и трансляцию скачек, при этом делая ставки (без денег, конечно).

В одиночестве

Онода вспоминает своего последнего товарища, Кодзуку, с большим теплом. Он пишет, что за долгие годы напарник стал ему ближе брата. Они всегда старались сглаживать углы, даже в мелочах.

Одна из трудностей с японским языком заключается в том, что в нём есть множество слов, обозначающих "я" и "ты" или "вы", и их надо тщательно выбирать в зависимости от ситуации. В японской армии обычным словом для "тебя" были слова "кисама" или "омае", оба из них могут звучать очень оскорбительно, если не использовать их осторожно. Мы избегали этой проблемы используя слова языка Тагалог- "ако", означавшее "я" и "икао", означавшее "ты".

Однако случались стычки и драки, обычно из-за мелочей. Онода описывает две ссоры, которые произошли, одна из-за того, что он выбрал не ту лиану в качестве веревки, по мнению Кодзуки, другая из-за штанов, уплывших по реке во время стирки. Штаны могли выдать их местоположение островитянам, а также опозорить японцев перед ними своим жалким видом.

19 октября 1972 года японцы очередной раз пошли в “сигнальный рейд”, то есть поджигать стога риса. Они отогнали крестьян с поля выстрелом и стали поджигать стога. Затем японцы стали собирать брошенные крестьянами вещи и замешкались. По ним внезапно дали залп. Кодзуку ранили в плечо. Онода схватил винтовку и принялся отстреливаться. Кодзука по неизвестной причине стоял и не попытался укрыться.

Я закричал ему, чтобы он пригнулся, но прежде чем успел отрыть рот, он простонал "Моя грудь!" Грудь? Они ранили его дважды? Кодзука простонал: "Бесполезно!"

Я видел, как его глаза побелели. Через мгновение кровь и пена хлынули у него изо рта, и он упал лицом вниз. Чтобы выиграть немного времени, я попытался выпустить пять пуль из моей винтовки, но четвёртая просто щелкнула, и выстрела не было. Не раздумывая, я прекратил стрельбу. Я позвал Кодзуку, без ответа. Он не шевельнулся. Я бросил свою винтовку и потряс его за лодыжку, безрезультатно. Это был конец? Он действительно мёртв? Я хотел окликнуть его еще раз, но не мог говорить.

В это было трудно поверить, раз глаза его закатились, а изо рта пошла кровь и пена, значит, он мёртв. Я больше ничего не мог сделать. Я схватил две винтовки и пробежал с полсотни метров к зарослям вниз по склону. Там я обернулся на Кодзуку, но он всё еще лежал там, неподвижно.

Я сдался и заспешил вниз в долину. За моей спиной продолжалась стрельба. Я бежал через лес, кричал "Я убью их за это! Убью их всех! Убью, убью, убью!"

***

В последней части я расскажу, как именно Хиро Онода сдался, как его встретили в Японии, и о его жизни после этого, а также о некоторых других японцев, не сдавшихся после капитуляции.

Окончание следует

@sergey.vlg, спасибо за донат!

Литература

Кузнецов Д. Оставшиеся

Онода, Хиро. Не сдаваться

Частица Рима в Испании

Сегодня отмечается День испанской нации! И нет, это не значит, что я расскажу вам о нём. Давайте лучше узнаем о малоизвестном городе Испании!

Всем нам хорошо известны Мадрид и Барселона. Однако существуют другие не менее интересные города, например, Таррагона.

1. Краткая история

Таррагона расположена на северо-востоке Испании в 97 км от запада Барселоны.

Город возник в конце V века до н. э. Тогда он назывался Кессе. Спустя несколько веков, в 218 году до н. э. римляне захватили его, основав колонию Таррако. Во времена Римской империи город был столицей провинции Ближняя Испания.

В 1117 году Таррагона была освобождена от мусульманского владычества, в котором находилась с 711 года.

2. Достопримечательности

Есть множество красивых мест, которые украшают и делают этот город уникальным. Среди них:

Кафедральный собор

На этом месте храм существовал еще в эпоху Римской империи. Позже его сменило вестготское святилище, а затем здесь появилась мавританская мечеть.

Амфитеатр

Это здание могло вместить до 15 тысяч посетителей, которые приходили сюда ради весьма жестоких зрелищ. Одним из таких было сожжение раннехристианского епископа в III веке.

Римский акведук Лас-Ферререс

Когда-то он доставлял воду от реки Франколи к древнему Таррако.

Монастырь Поблет

Средневековый памятник, который внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Палеохристианский некрополь

Археологи нашли римское захоронение с более чем 2000 гробницами, принадлежащими епископу и его дьяконам.

Таким образом, по моему мнению, Таррагона — не менее прекрасный город, имеющий многовековую историю.

Чтобы узнать много других интересных фактов, подписывайтесь на мой канал: https://t.me/culturaespanola

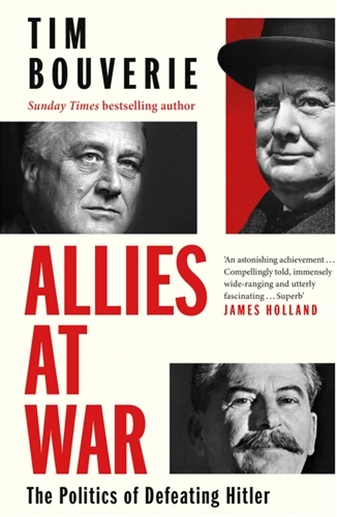

Союзники на войне (1)

Тяжёлые времена часто открывают нам глаза на друзей и врагов. Здесь, как в песне – если друг оказался вдруг… Но ещё более удивительная история случается, когда внезапно дружить начинают целые страны, бывшие совсем недавно если не открытыми врагами, то геополитическими соперниками. Подобное случилось во Вторую мировую войну. Молодой британский историк Тим Бувери рассказал об этом в своей второй книге, которая стала популярным чтивом прошлого лета.

Коротко для ЛЛ: Британия объединилась с Францией в борьбе против Германии, но воевалось вместе у них неважно. В решающий момент бриты зажали отправить свою авиацию на помощь. При виде этого, Петен без малейших угрызений совести слился Гитлеру. Черчилль не остался у него в долгу, но об этом будет в следующей части. Вот такие союзнички.

О том, какой бывает союзническая помощь

Есть лишь одна вещь, которая хуже, чем воевать с союзниками, и это – воевать без них.

Уинстон Черчилль был прав. Оставаться один на один с фашистской Германией Британии было смерти подобно. Поэтому уже непосредственно после вступления в войну 3 сентября 1939 был заключён альянс с Францией, который был плодом не дружбы или любви, но необходимости. После Версаля Кейнс называл французов «недопустимо глупыми», «невозможными людьми» и «скорее безумными» за то, что они непрестанно тыкали немецкого тигра в бок. Приход Гитлера к власти не изменил позицию англичан. Британское правительство отказывалось контролировать незаконное вооружение Германии, пытаясь вместо этого остудить милитаристский запал нового режима. Их премьер Чемберлен проводил политику умиротворения без оглядки на чувствительность французов. Лишь после её краха, когда в марте 1939 года немцы вошли в Прагу, британцы стали активно искать расположения французов.

Вступив в войну, союзники исходили из того, что они могут проиграть в короткую, но, поскольку имеют более мощный потенциал, способны выиграть в долгую. Так, в общем-то, случилось в 1918 году. Вот и в этот раз французы с их сильной линией Мажино должны были сдерживать Гитлера на земле, а Британия с её флотом – установить блокаду на море. Почти всем эта стратегия казалась благоразумной. Всем, кроме Польши, из-за которой союзники и вступили в войну. Быстрый её разгром стал горьким разочарованием для Франции.

Надо сказать, что энтузиазма населения, подобного тому, что был в августе 1914 года, ни во Франции, ни в Британии не наблюдалось. Люди хотели покончить с этим поскорее. Легко сказать – трудно сделать. По мере затягивания странной войны отношения между братьями по оружию стали портиться, несмотря на стремление командования их укрепить. В верхах тоже не было согласия. Французы настаивали на высадке на Балканах, чему противились британцы, помня Галлиполи. В то же время на любые действия, которые могли бы спровоцировать немцев на ответ на западе, британцы неизменно получали твёрдое «non» от французов. На фоне экономических и других проблем во Франции приходило понимание, что это вооружённое стояние идёт больше на пользу немцам. Нужно было что-то делать, «хоть бы и что-то глупое», как выразился один французский морской офицер, из которого впоследствии получился историк.

Подходящая возможность предоставилась быстро. После того, как финская делегация шокировала Сталина, отвергнув его требования, 30 ноября 1939 года Красная армия перешла финскую границу. Но это не стало лёгкой прогулкой – путь преграждала внушительная линия Маннергейма. Тысячи плохо обученных красноармейцев гибли на минных полях. Лондон и Париж были вдохновлены этой битвой Давида и Голиафа и собирались помочь финнам. Военные лидеры решили сместить фокус противостояния в Скандинавию. Хорошей идеей было перекрыть немцам доступ к шведской железной руде. Черчилль, бывший тогда Первым лордом Адмиралтейства, выступал за это уже с третьей недели войны. Но верховное начальство не решалось нарушить нейтральность скандинавов. Да и те не собирались ссориться с немцами сами, не желая ни снижать экспорт сырья в Третий Рейх, ни пропускать англо-французские силы в Финляндию. Сомнения в нейтральности норвежцев возросли после освобождения британским флотом 299 пленных на танкере Альтмарк. Норвежцы уверяли, что они обыскали это судно и никого не нашли.

Французы предлагали высадиться в Петсамо, но преждевременно нарываться на гнев Сталина никто не хотел. Лучше было бы высадиться в норвежском порту Нарвик, пойдя оттуда по суше на восток, прибрав к рукам по дороге месторождения шведской руды. Французский премьер Даладье даже пообещал финскому послу прислать 50 тысяч солдат, зная, впрочем, что это невозможно. Лишь капитуляция финнов 13 марта 1940 года спасла союзников от участия в этой бестолковой авантюре. Правда, престижа она им, конечно, не добавила. Потом были планы заминировать низовья Рейна или прибрежные воды Норвегии к югу от Нарвика. 31 марта французский военный комитет отказался реализовывать рейнский проект. Чемберлен возразил на это французскому послу:

Нет мин – нет Нарвика.

Но эти его слова оказались блефом. Они всё-таки решили провести операцию Вильфред. Утром 8 апреля четыре британских миноносца сбросили 234 мины недалеко от Нарвика. Но было уже слишком поздно. Гитлер хорошо знал о намерениях союзников и уже 21 января приказал запланировать вторжение в Норвегию. 9 апреля немецкие войска высадились в норвежских портах, захватив по дороге нейтральную Данию. Неудачная попытка вытеснить немцев из Норвегии ещё более обострила разногласия. Лишь 28 мая удалось высадиться в Нарвике, но пробыли они там недолго. Ещё до того командование решило сместить фокус операции на юг, в сторону Трондхайма. Плохо снаряжённый англо-французский десант стал лёгкой добычей Люфтваффе. 27 апреля было принято решение об эвакуации из южной Норвегии, причём норвежцев даже не известили об этом.

Всем было ясно, что вина за провал в Норвегии лежит на Британии. 8 мая Чемберлену пришлось уйти, взамен его премьер-министром стал Черчилль. А уже 10 мая по немецким линиям связи было передано кодовое слово «Данциг». Гитлеровская военная машина ворвалась в Бенилюкс. Танки Герда фон Рундштедта пошли через «непреодолимые» арденнские леса.

Бельгийцы, конечно, сами нарвались. Их король Леопольд III всей душой уповал на нейтральность и расторг в 1936 году соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Францией, а когда Гитлер готовился войти в Австрию, распорядился укрепить франко-бельгийскую границу. В конце 1939 года пошли первые звоночки. Германия стала накапливать войска со своей стороны, а самолёты Люфтваффе начали совершать разведывательные полёты над Бельгией и Нидерландами. У политиков в Брюсселе и Гааге началась паника. Однако у них было время опомниться. Реализацию плана Гельб, запланированную на 12 ноября, отложили на три дня, потом ещё и ещё. В целом её откладывали 29 раз. За пару недель до очередной даты 27 января 1940 года немецкий разведывательный самолёт заблудился в тумане и упал в районе бельгийско-голландской границы. Пассажир его многократно пытался сжечь свои бумаги, но без особого успеха. Союзникам стало известно о существовании немецкого плана. И, несмотря на это, бельгийцы отказались впустить войска союзников на свою территорию.

Этот так называемый «мехеленский инцидент» заставил немцев в очередной раз отложить вторжение и переработать план. Направление главного удара было смещено на юг, в Арденны. Уже через пять дней после начала германского блицкрига французский премьер Рейно разбудил Черчилля телефонным звонком:

Нас разбили, мы проиграли битву.

На совещании он сказал, что от результата битвы зависят судьбы и Франции, и Британской империи. С этим Черчилль согласен не был. Он уже решил, что судьба Британии не зависит от Франции.

Французы отчаянно просили прислать эскадрилии британских истребителей, чтобы задержать продвижение неприятеля к Парижу. Самолётов Черчилль не дал, но помог войсками.

20 мая немцы прорвались к Ла-Маншу. 28 мая, когда уже шла эвакуация союзных войск из Дюнкерка, сдался Леопольд. Французы нашли своего козла отпущения и стали выбрасывать бельгийских беженцев из своих домов. Но главным виновником угрозы независимости Франции был не он, а Рейно. Последний сменил главнокомандующего в попытке поднять настроение и призвал героя Вердена маршала Петена на пост государственного министра.

Как мы знаем, союзникам удалось успешно эвакуироваться в Дюнкерке. Кольцо окружения до последнего держали изнутри французские войска, что позволило эвакуировать и 98 тысяч их соотечественников. Потом почти все из них выберут репатриацию взамен продолжения борьбы.

На юге подал голос Муссолини, который поспешил к разделу шкуры Франции. Союзники пытались убедить его, что нейтральность имеет смысл, закупали у него оружие, но дуче проявил лояльность фюреру и отказался от их предложений. Незадолго до своего разгрома французы стали предлагать куски своей территории, но Муссолини даже не стал отвечать на их письмо. 30 мая было объявлено о вхождении в войну Италии. Французский посол в своём прощальном разговоре предсказал, что итальянцы ещё пожалеют о своём союзе с немцами.

Но это будет потом. А тогда британцы уже потеряли уверенность в своих французских союзниках. Но Черчилль продолжал выступать в их поддержку. Он уговаривал французов продолжать сопротивление, вести партизанскую войну, собирался высадить десант в Бретане. Конечно, это было невозможной затеей. В конце концов, и он пришёл к мнению, что Британии следует вывести из Франции все свои остальные войска. Самолётов своих они по-прежнему не давали, и, узнав об этом, маршал Петен сказал своему премьеру:

Что ж, больше не осталось ничего, кроме как заключить мир. Если вы не хотите это делать, вы можете делегировать это мне.

Автор замечает, что, несмотря на это, по состоянию на 6 июня во Франции воевало 144 британских истребителя.

Ещё была попытка бомбануть Италию, но она осталась нереализованной, поскольку французский персонал аэродрома Марселя не дал вылететь британским бомбардировщикам из опасения ответных ударов.

13 июня Рейно спросил Черчилля, стоит ли начать переговоры о прекращении огня. Тот ответил, что Британия продолжает бороться и не готова освободить Францию от союзнических обязательств. Оставалась надежда на вступление в войну США. Просьба о помощи была направлена Рузвельту. Черчилль заверял французов в том, что Британия их не оставит, но де факто франко-британский альянс уже распадался.

Автору делает честь указание того, что Польшей в начале войны решили пожертвовать. Но, к сожалению, каких-то деталях взаимоотношений союзников с Польшей он не предоставил и вообще рассказал об этом «кидке» вскользь. А ведь книга про союзников на войне. Неужели Польшу и автор не считал за полноценного союзника? Вот так Польшу кинули в очередной раз.

Интересный факт: Древнегреческого драматурга Эсхила убила черепаха

Эсхил при жизни был известен, как человек, способный за себя постоять — в юные годы афинянин принял участие в основных сражениях последней войны с персами, включая битву при Саламине, в которой он показал себя отличным воином. Именно этот богатый опыт и позволил ему во всех пёстрых подробностях написать трагедию «Персы» — своего рода пьесу-апофеоз греко-персидских войн для персов, потерпевших разгромное поражение при Саламине.

Тем ироничнее выглядит его смерть. По легенде, пролетавший над ним орёл принял блестящую лысину драматурга за камень, после чего сбросил на голову Эсхила с большой высоты пойманную черепаху, чтобы разбить той панцирь. Подлетел и разжал когти, в которых томился несчастное животное.

Только в итоге невнимательный орёл убил не черепаху, а Эсхила.

Источник: vk.com/we_history

Человечество в эпоху Средневековья и Раннего Нового времени

UPD:

Здесь можно посмотреть выпуск канала занимательная астрономия на Рутубе от 14 октября о человечестве в эпоху Нового времени

Европейское Средневековье: периодизация и общая характеристика

Период Средневековья, согласно одной из распространенных периодизаций, продолжался 12 веков в мировой истории между древностью и Новым временем, с V по XVII вв., однако в разных регионах мира (в Европе, Азии, Африке, Америке) имел свои особенности, в некоторых регионах начался и закончился позже. Период европейского Средневековья обычно делится на три этапа:

1. Конец V - середина XI вв. - раннее Средневековье, когда феодализм как общественно-политическая система Средневековья еще только начал складываться в сложных социально-политических условиях перехода от поздней древности к раннему Средневековью. Происходило смешение социальных слоев античного рабовладельческого и "варварского" родоплеменного строя (земледельцев, рабов, городского населения, родоплеменной и рабовладельческой знати). В раннем Средневековье в Европе происходил упадок городов и господствовали аграрные, натурально-хозяйственные отношения. Города сохранились только в Средиземноморье и по-прежнему играли существенную роль в торговых связях Запада и Востока. В раннесредневековой Европе, после падения Западной Римской империи (как в исторической литературе называются западные провинции Римской империи после ее окончательного раздела в 395 г.), существовали варварские (раннефеодальные) государственные образования (королевства франков, бургундов, вестготов, остготов, вандалов, англосаксов, позднее образовались государства южных, западных и восточных славян), которые находились на пути перехода от древности к Средневековью.

В культурном плане в переходную эпоху от древности к Средневековью (с V по VIII вв.) происходил упадок духовной жизни, который постепенно сменился ее подъемом (после гибели античного Рима и натиска языческого бесписьменного мира). Христианская церковь (в своем западном или восточном варианте) сыграла решающую роль синтезе римской античной культуры с раннесредневековой, в частности, оказывая большое влияние на усвоение античного наследия. Византия (Восточная Римская империя), после падения античного Рима, пошла своим уникальным историческим путем как наследница Римской империи и сумела многое сохранить из античного культурного и духовного наследия.

2. Середина XI - конец XV вв. - развитое (классическое или высокое) Средневековье. В политической жизни Европы шло постепенное преодоление феодальной раздробленности и складывание централизованных государств (Англии, Франции, Испании, Польши, Чехии, Венгрии, скандинавских стран, Российского (Московского) государства и т.д.). Возникла феодальная монархия с сословным представительством, происходило усиление центральной власти и роли сословного представительства (особенно бюргерства - зажиточных горожан). Однако некоторые европейские страны (Италия и Германия) так и остались раздробленными на отдельные государственные образования до конца Средневековья и большей части Нового времени (до второй половины XIX в., когда произошло объединение Италии и Германии).

В культурной жизни постепенно происходила секуляризация общественного сознания, становления рационализма и опытного знания. В конце развитого Средневековья началось постепенное формирование гуманистической культуры эпохи Возрождения.

XVI - XVII вв. - позднее Средневековье (Раннее Новое время). В Европе в это время происходил процесс перехода от позднефеодальных к раннекапиталистическим отношениям. Крупные антифеодальные движения с широким участием широких народных масс обеспечили успех первых буржуазных революций (Нидерландской и Английской). В это время, с появлением протестантизма, особо остро ощущались религиозные противоречия, во многих европейских странах (Шотландии, Франции, Англии, скандинавских странах, немецких землях, Польско-Литовском государстве (Речи Посполитой) и ряде других), принявшие форму религиозных войн. Окончательно оформились три основных христианских конфессии в Европе: католицизм, православие и протестантизм (разных направлений), отношения между которыми были порой далеко небезоблачными. Оформился новый тип государственного устройства - абсолютная монархия, которой постепенно уступила место сословно-представительная монархия. В разных европейских странах (Англии, Франции, Испании, Австрийской монархии Габсбургов, Российском государстве и др.) абсолютистский строй приобрел свои специфические черты. В духовной жизни существенными особенностями Раннего Нового времени были поздний гуманизм, Реформация, Контрреформация. В XVII в. началось активное развитие естественных наук и рационализма.

Доменико ди Микелино. Божественная комедия освещает Флоренцию. 1465. Фреска. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Каждый из этапов европейского Средневековья открывался и сопровождался крупным передвижением народов и миграцией разных слоев населения по территории Европы и вне ее: IV - VII вв. - массовое переселение германцев, гуннов и славян и дальнейшая экспансия арабов, венгров, скандинавских племен (викингов) в конце раннего и начала развитого Средневековья; крестовые походы в XI - XIII вв. на Восток и в Восточную Европу (Прибалтику и Северо-Западную Русь), нашествия монголов в XIII в., и, наконец, морские путешествия и географические открытия европейских мореплавателей в Африке, Азии, Америке, Австралии и Океании с последующими колониальными захватами на этих континентах.

Население Европы в период Средневековья и Раннего Нового времени исповедовало христианство разных конфессий. Вплоть до конца Средневековья в Западной, Центральной и отчасти Восточной Европе господствовала католическая церковь во главе с апостольским (папским) престолом с центром в Риме. Византия и те страны (преимущественно славянские) Европы, которые приняли от нее крещение, исповедовали православие (восточное христианство). И хотя православная церковь (в отличие от католической и позднее протестантской) играла в основном подчиненную государству роль, все же обе христианские конфессии (в отличие, например, от буддизма) стимулировали более деятельное отношение к реальному земному миру как Божьему творению. Такой же позиции придерживались и возникшие в период Реформации протестантские конфессии.

В период европейского Средневековья возникло большинство народов, языков и государств, существующих в современной Европе, сформировались национальная культура и национальный характер европейских народов. Высокие образцы литературы, искусства, философской, исторической, политической мысли и в настоящее время оказывают существенное влияние на европейскую культуру и духовную жизнь. Романская, готическая, ренессансная, средневековая славянская, византийская архитектура во многом до настоящего времени материализуют образ эпохи европейского Средневековья. Живая связь времен привлекает к истории европейского Средневековья не только научный интерес, но и чисто обыденный, побуждая в особенностях прошлого искать ответы на вопросы современной жизни, что делает медиевистику интереснейшей и актуальной областью исторической науки.

Восточное Средневековье: периодизация и общая характеристика

Для истории Европы, где впервые стал применяться термин «Средневековье», смысл этого термина понятен и легко объясним: имеется в виду хронологический промежуток между античностью и Возрождением многих античных признаков и структурных черт в новое время. Европейское Средневековье – это по сути синоним феодализма. Семантический же подтекст слова в том, чтобы подчеркнуть, что динамика исторического развития Европы в средние века шла по линии преодоления феодальной раздробленности и элементов чуждой античности восточной структуры. Логика этой динамики привела после Возрождения к вызреванию капитализма как качественно новой, но сущностно близкой античности структуры, поднявшей на принципиально новый уровень священный принцип частной собственности.

Словом, Восток развивался, временами даже достигал уровня зажиточности, а то и процветания. Богатая международная торговля способствовала распространению этого уровня, а консервативная стабильность социальной структуры в известной мере (учитывая неизбежные колебания в рамках циклов) гарантировала его устойчивость. Конечно, не стоит преувеличивать: богаты были отнюдь не все. Но не было и чересчур кричащей имущественной разницы вне пределов престижного потребления причастных к власти. Главное же было в том, что каждый имел столько, сколько ему положено, соответствовало его положению в государстве и обществе. Зарвавшиеся же собственники, нарушавшие эту неписанную норму, обычно сравнительно легко ставились на место.

Если оперировать комплексом критериев, то следует принять во внимание степень централизации власти, скажем, переход ее на уровень «мировых» держав, великих империй, ее институционализации, т. е. отработки механизма администрации, гибкого аппарата власти. Важно учесть роль великих мировых религий, способствовавших наднациональному общению и создававших определенные условия для существования «мировых» держав. Необходимо принять во внимание темпы освоения первобытной периферии, т. е. экстенсивное развитие крупных держав. Наконец, многое значит и возникновение устойчивых зон господства той или иной цивилизации, базирующейся на веками складывавшемся культурном стандарте и освященной какой-либо из великих религий или выполняющих их функции идейных доктрин. Все эти и многие близкие к ним критерии в сумме действительно помогают сформировать определенный комплекс важных признаков, который может свидетельствовать о некоем рубеже между старым и новым в истории разных стран и регионов Востока. Но при этом возникает новая практически непреодолимая сложность: комплекс критериев помогает найти логическую

Если обратиться к истории Индии и связанного с ней региона, всей индо-буддийской цивилизационной зоны (это Индостан, включая Пакистан и Бангладеш – речь идет об их истории, а не о современном состоянии, – а также большая часть Юго-Восточной Азии и ряд мелких государств типа Непала и Шри-Ланки), то окажется, что рубеж между древностью и Средневековьем определить тут с помощью комплекса критериев будет еще сложнее. Как в глубокой древности, так и много позже, вплоть до проникновения ислама, здесь существовали крепкие восходящие к варново-кастовым и общинным связям социальные структуры, тогда как государства были политически неустойчивыми. Шел постепенный процесс индианизации юга полуострова, индуизм и в еще большей степени буддизм проникали на восток от Индии и завоевывали прочные позиции во многих районах, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Но ничего более радикального не происходило вплоть до XII–XV вв., когда энергичное проникновение ислама во все или почти все страны региона изменило достаточно радикально образ жизни этих стран. Таким образом, если руководствоваться комплексным критерием, перед нами возникнет лишь одна логическая грань: XII–XV вв. Обратившись к Китаю и всему Дальнему Востоку, мы обнаружим совершенно иную логическую грань: на рубеже III–II вв. до н. э. древнекитайское общество, пережив структурную трансформацию и обретя единую официально санкционированную идеологическую доктрину, в духе которой были реформированы основные социальные институты и сориентированы образ жизни и ментальность населения, стало во многом иным, как иным стало и государство, приняв форму могущественной империи. Правда, эта империя в первые века своего существования испытала тяжелые удары кризиса, а затем на несколько веков даже распалась на части, причем как раз в это время формировались соседние с Китаем государства (Корея, Вьетнам, Япония), многое заимствовавшие у него и бывшие длительное время по сути частью китайской цивилизации. Приняв во внимание упомянутые события и процессы, можно опять-таки растянуть логическую грань между древностью и средневековьем в этом регионе Востока почти на тысячелетие (III в. до н. э. – VI в. н. э., когда была воссоздана империя). Приняв во внимание все изложенное, нельзя не заметить, что определяемая комплексом критериев логическая грань, вполне доказательная и приемлемая в каждом из конкретных случаев, годится как грань лишь для данного региона. Конечно, есть и определенные совпадения: исламизация была общей и для Ближнего Востока, и для Индии и Юго-Восточной Азии. Но эта общность разрушается хронологическим дисбалансом (VII в. в одном случае, XII – в другом, XV – в третьем) и даже сущностной неравнозначностью: исламизация в Индии оказалась несовместима с исламом; только в Юго-Восточной Азии, где сильной кастовой структуры не было, успех ислама был ощутим, да и то с оговорками. Хронологически близки между собой периоды трансформации от древности к средневековью на Ближнем и Дальнем Востоке, но в обоих случаях эти периоды протянулись на тысячелетие, которое явно не может претендовать на роль хронологической грани.

Сказанное означает, что первый вариант, т. е. попытка опереться на комплекс объективных критериев для выработки общей периодизации, не дает приемлемого результата. Общей для всего Востока грани на этой основе наметить практически невозможно. Остается второй вариант, т. е. принятие некоей условной хронологической грани.

Собственно, именно это и делается ныне практически всеми. На этой основе создаются учебники, общие труды, энциклопедии и т. п. Только в марксистской историографии эту условную и откровенно заимствованную из европейской истории хронологическую грань (примерно V в. н. э.) обычно, о чем уже говорилось, отождествляют с формационной (начало феодализму – опять-таки с незримой ссылкой на то, что именно так было в Европе). Учтя все это и твердо отдавая себе отчет в том, что фактически речь идет не о грани между формациями, а об условной хронологической грани, откровенно ориентированной на реалии европейской истории и взятой именно для удобства периодизации, мы вправе ориентировочно датировать начало восточного средневековья примерно началом, первыми веками нашей эры. Итак, начало, пусть условное, намечено. А как быть с концом? Проблема здесь не менее сложна, хотя в некотором смысле более очевидна. Снова о грани между формациями речи нет – можно говорить лишь о начале трансформации восточных обществ под воздействием европейского капитала, колониализма, международного рынка. Естественно, что это длительный процесс, далеко не завершившийся и даже не достигший заметных результатов в ряде случаев и в наши дни. Так что же в таком случае взять за грань, пусть даже и условную? Совершенно очевидно, что на сей раз приводимую обычно в наших учебниках, энциклопедиях и общих трудах периодизацию, не только откровенно ориентированную на реалии европейской истории, но прямо опирающуюся на эти реалии (Английская революция? Французская революция?), принимать нет оснований. Здесь все-таки нужна грань, пусть условная, пусть как-то соотнесенная с европейской историей, но все-таки имеющая смысл для самого Востока как субъекта исторического процесса. Другими словами, здесь необходимо принять во внимание не просто европейские процессы, но прежде всего то, как эти процессы затронули Восток. Речь идет, естественно, о колониализме, об экспансии колониального капитала, о связанной с этой экспансией трансформации Востока, наконец, о превращении ряда восточных стран в колонии.

Начало колониальной экспансии было положено на рубеже XV–XVI вв. Страны южных морей стали энергично осваиваться испанцами, португальцами и голландцами уже в XVI в., тем более в XVII в. Колонизаторы, включая и испанцев, англичан, представителей других европейских держав, активно осваивали территории Африки, Америки, Юго-Восточной Азии, в форме отдельных небольших анклавов оседали в Индии, Китае, занимали все укреплявшиеся позиции в торговле и мореплавании Ближнего Востока. Все это безусловно воздействовало на традиционную структуру неевропейских стран, а в ряде случаев – работорговля в Африке, латинизация Америки, активность в Юго-Восточной Азии – даже очень заметно. Тем не менее для традиционного Востока с его древними центрами высокой культуры это было только началом некоторых изменений, в то время еще едва заметных, если заметных вообще. Даже в XVIII в., когда европейские державы начали активное колониальное проникновение на Восток и было начато завоевание англичанами Индии, внутренней структуры восточных стран, в том числе и той же Индии, это коснулось очень слабо. Стран Ближнего и Дальнего Востока почти не коснулось. Торговые связи между этими странами и Европой шли практически в одну сторону – в Европу, нуждавшуюся в пряностях и иных «колониальных» товарах, но практически не имевшую того, в чем нуждался в то время Восток (точнее, не имевшую товаров, которыми он заинтересовался бы). И только с XIX в. ситуация стала решительно меняться. Как известно, в Европе XIX век начался с Великой французской революции, давшей энергичный толчок капиталистической трансформации – как политической, так и экономической, основанной теперь же на машинной индустрии. Вот эта-то машинная индустрия и совершила подлинную революцию в мировом хозяйстве. Именно она способствовала энергичной трансформации внутренней структуры Востока, прежде всего Индии, наводненной английскими промышленными товарами. Только теперь, с XIX в., начался период ломки и трансформации традиционной внутренней структуры Востока, вынужденного приспосабливаться к новым реалиям колониального капиталистического мирового рынка. Приняв во внимание сказанное, мы вправе условно установить завершающую грань восточного Средневековья в XIX в., для большинства стран Востока – скорее всего в середине XIX в., когда только что упомянутые процессы уже повсеместно стали давать о себе знать, вызывая ответную реакцию традиционного восточного общества.

Самобытной частью мировой истории эпохи Средневековья и Раннего Нового времени стали доколониальные цивилизации аборигенов Южной Америки майя, ацтеков и инков, существовавшие на территории многих стран современной Латинской Америки (Мексики, Перу, Гватемалы, Гондураса, Боливии, Эквадора и т.д.), следы которых сохранились до настоящего времени и включены (особенно майя) в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Культурные, общественные, научные достижения этих цивилизаций, несмотря на их уничтожение европейскими колонизаторами (испанскими конкистадорами) в ходе колониальных захватов в Южной Америке в XVI в., и сейчас являются существенным достоянием исторического и культурного наследия человечества.

Канал Занимательная астрономия на Рутубе

Канал Занимательная астрономия в Телеграме

Моя страница ВКонтакте

https://vk.com/idhistorian (ссылки на выпуски канала Занимательная астрономия)

Страница в Одноклассниках (ссылки на выпуски канала)

Литература к выпуску канала Занимательная астрономия и посту на Пикабу:

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 1993.

История средних веков. (под ред. С.П. Карпова). Т. 1. М., 1998.

Рождение Европы = L`Europe est-elle née au Moyen Age? — СПб.: Alexandria, 2007. — 398 с. — (Становление Европы). — ISBN 978-5-903445-04-2.

Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Пер. с фр., общ. ред. С. К. Цатуровой. — М.: Прогресс, 2001. — 440 с. — ISBN 5-01-004673-3.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр., общ. ред. Ю. Л. Бессмертного; Послесл. А. Я. Гуревича. — М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. — С. 376. — ISBN 5-01-00-3617-7.

Егер О. Всемирная история. Средние века / 3-е изд. испр. и доп. — М.: АСТ, 200