Лига историков

Бери шинель, пошли домой1

Наши в Берлине

Суеверия, ставшие причиной убийств животных и людей

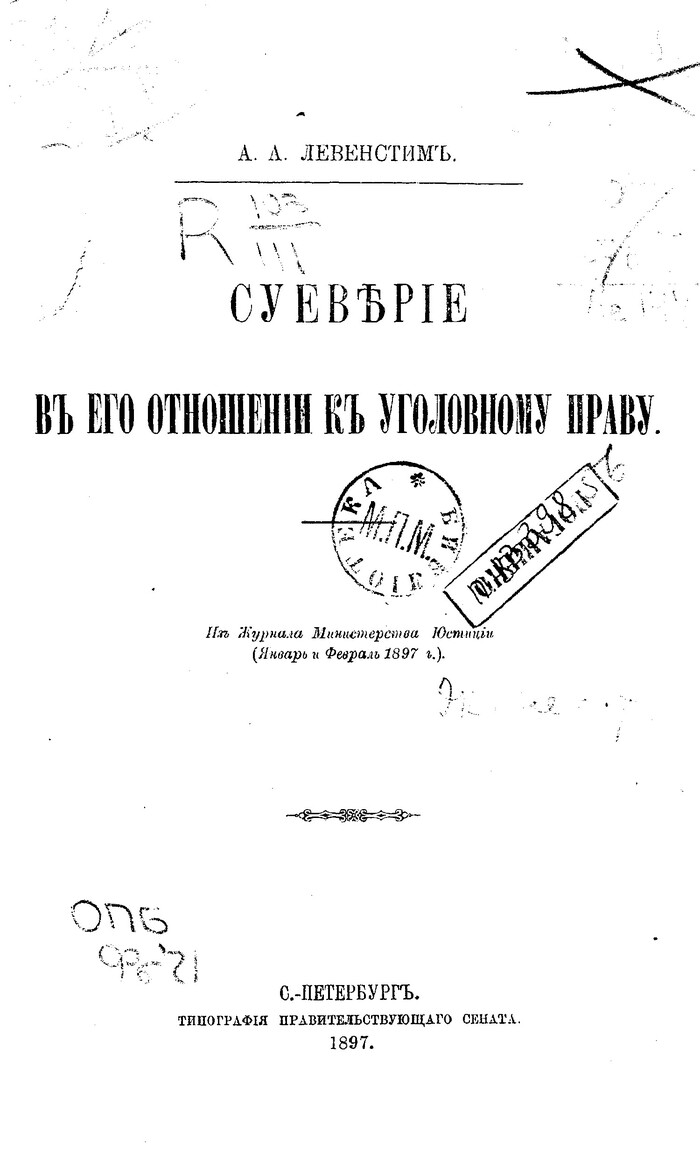

Здесь я публикую фрагменты из книги:

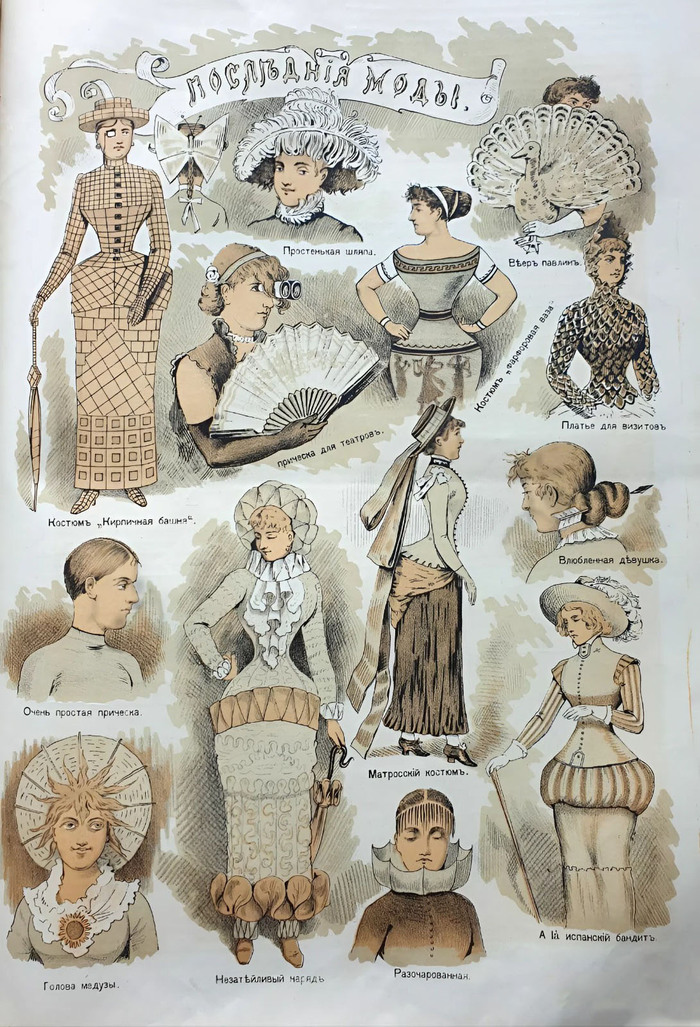

Суеверие в его отношении к уголовному праву / / А.А. Левенстим. — Санкт-Петербург : тип. Правительствующего сената, 1897. — 131 с. : 23

Полностью книга в открытом доступе здесь:

Левенстим, Август Адольфович (1857-1915), правовед-криминалист, судья, адвокат, коллекционер медальерного искусства. Родился в 1857 году в Москве, в принявшей лютеранство еврейской семье из Либавы. Отец — статский советник, доктор медицины Адольф Борисович Левенстим (1827—1882), сын купца Беньямина Левенстима (Лейвенстима) и Сары Арнштейн, выпускник Дерптского университета, служил старшим врачом Московского воспитательного дома и лазарета московского Николаевского сиротского института, а также врачом в Московском николаевском женском училище.

В 1877 году окончил 4-ю Московскую гимназию[1], в 1881 году — юридический факультет Московского университета кандидатом прав. С октября 1881 года был помощником присяжного поверенного, а в апреле 1882 года стал кандидатом на судебные должности. В 1886 году был назначен исполняющим обязанности судебного следователя при Ельнинском мировом съезде в Смоленской губернии[2].

В 1888 году был назначен товарищем прокурора Каменец-Подольского окружного суда. С 1 марта 1890 года — товарищ прокурора Виленского окружного суда по Виленскому уезду[3]. С декабря 1894 года — помощник юрисконсульта в I департаменте Министерстве юстиции[4].

С 8 января 1900 года по 3 марта 1914 года — член 3-го гражданского департамента Харьковской судебной палаты. С конца 1913 года переехал в Петроград, уйдя в отставку (с 3. 03.1914 г.) по болезни в чине действительного статского советника и вступил в сословие присяжных поверенных. Был увлечённым коллекционером: собирал медали всех времён и народов. Являлся членом юридических обществ в Петербурге и Харькове. //Википедия ру

Формирование территории России. Часть 18

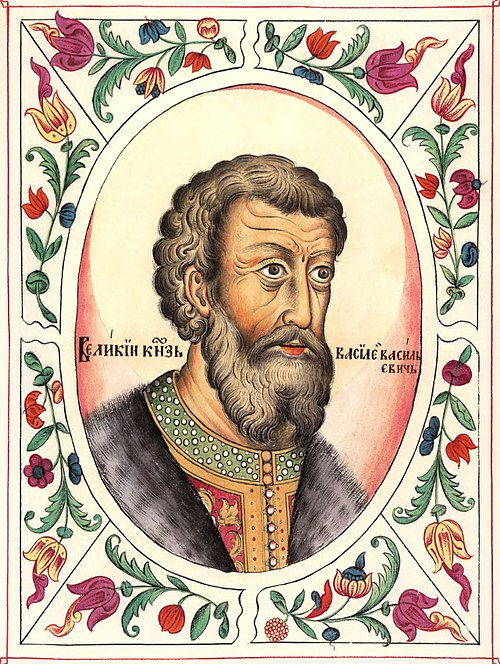

Так, друзья, где мы остановились? Ах, да – Дмитрий Донской и его куликовская «пиррова победа» (моральный триумф, но политически иго ещё в силе). После его смерти в 1389 году великое княжение по его же завещанию, в обход ордынских правил, переходит к его сыну – Василию I. Казалось бы, вот он, новый лидер, но история приготовила для Руси один из самых кровавых и запутанных эпизодов – Великую княжескую усобицу, или гражданскую войну первой половины XV века. И главным героем (вернее, жертвой и победителем одновременно) стал сын Василия I и внук Дмитрия Донского Василий II, известный нам как Василий Тёмный. А «Тёмным» его прозвали не потому, что был необразованный, а потому что ослеплённый. Но давайте по порядку.

Василий в лучших традициях старых сказочных королей правил довольно успешно и долго (1389–1425). Он тихо и методично, как дед Калита, продолжал собирать земли (купил пограничное Нижегородское княжество, присоединил Муром и Вологду). Главной внешней угрозой стала не Орда (которая сама была раздираема внутренними смутами), а набирающее мощь Великое княжество Литовское (ВКЛ). Литовские князья вовсю претендовали на роль собирателей всех русских земель, и у них были неплохие шансы. А главное – полное право на это, поскольку к XIV веку в составе ВКЛ находилось около 90% территории бывшей Киевской Руси, включая такие ее духовные и политические центры, как Киев, Полоцк, Смоленск и Чернигов. Подавляющее большинство населения этих земель было православным и говорило на древнерусском языке, предке современного белорусского и украинского. Фактически, Вильно управляло огромной русской территорией, что делало его де-факто столицей русских земель (больше о гегемонах Восточной Европы читайте у меня на канале)

Литовские князья, будучи язычниками, а затем (с конца XIV века) приняв католичество, не насаждали свою веру православному большинству. Они сохранили местное право и традиции, а православная знать имела полные права и влияние в государстве. Для русских князей и бояр переход под власть Литвы не означал культурного или религиозного гнета, в отличие от перспективы подчинения Орде. Более того, литовская династия Гедиминовичей через многочисленные браки была кровно связана с правящими домами Владимира, Твери, Рязани и других русских княжеств, что давало им формальные династические права на эти земли.

Однако противостояние с Литвой требовало от Василия не только военной, но и дипломатической мудрости. Ситуация осложнялась тем, что многие литовские князья, будучи православными и говоря по-русски, были для жителей русских земель не столько чужеземными захватчиками, сколько альтернативными правителями. Борьба шла не только за территории, но и за легитимность: Вильно и Москва оспаривали друг у друга право называться истинным центром русской государственности. В этой сложной игре Василий сумел проявить гибкость, заключив династический брак с дочерью могущественного литовского князя Витовта, Софьей. Этот союз, несмотря на всю свою непрочность, на время стабилизировал западные границы и позволил Москве сосредоточить силы на других направлениях.

При этом Василий не упускал из виду и восточного направления. Пользуясь Великой замятней в Орде, он демонстративно прекратил выплату дани после разгрома Тамерланом хана Тохтамыша. Хотя позже, после грозного похода Едигея на Москву в 1408 году, выплаты пришлось возобновить, сама попытка сбросить многовековое иго стала важным сигналом. Политика Василия I, балансирующая между осторожностью и решительностью, в конечном итоге позволила Московскому княжеству не только сохранить, но и приумножить свои достижения, заложив прочный фундамент для окончательного объединения русских земель в будущем.

Но главная драма началась после смерти Василия I. По завещанию Дмитрия Донского, престол должен был перейти к его сыну. Но тут всплыл дядя Василия II – Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский и Галицкий. Он был старше и, с точки зрения старого родового права («от брата к брату»), имел больше прав на престол. Он заявил: «Завещание деда (Донского) – фигня, есть древний обычай!». Началась 20-летняя война между дядей и племянником, в которую втянулись все княжества, Орда, Литва и даже церковь. Это была не просто война, это была резня с постоянными предательствами, ослеплениями и отравлениями. Сыновья Юрия – Василий Косой и Дмитрий Шемяка – продолжили дело отца с особым зверством.

В 1446 году Дмитрий Шемяка захватывает Москву, хватает Василия II и ослепляет его. После этого Василий и получает прозвище «Тёмный». Казалось, всё кончено – слепой князь не может править. Но Шемяка совершает роковую ошибку – вместо того чтобы убить соперника, он ссылает его в Углич. Это дало Василию и его сторонникам время на подготовку. Митрополит Иона и игумен Зосима активно поддерживали Василия Тёмного, предавая анафеме Шемяку. Церковь окончательно стала идеологической опорой московских князей.

Эпизод с Шемякой и поясом на свадьбе (рекомендую почитать отдельно). Правда, одеты они по моде скорее XVII века

Бесконечная смута разоряла земли. Люди хотели стабильности, которую олицетворяла законная династия, пусть и слепой князь. В итоге Василию Тёмному удалось собрать силы, вернуть себе Москву и победить. Шемяка бежал и был в итоге отравлен в Новгороде (говорят, по приказу Василия). Гражданская война закончилась победой принципа наследования от отца к сыну над старым родовым правом. Теперь никто не мог оспорить власть московского государя. Как это ни парадоксально, но, победив в такой жестокой борьбе, московские князья доказали, что они – сильнейшие. Их власть стала ещё более единоличной. Ни Тверь, ни Суздаль, ни даже Новгород уже не могли оспорить главенство Москвы. В 1448 году собор русских епископов сам, без согласия Константинополя (который к тому времени принял унию с католиками), избрал митрополитом Иону. Так русская церковь стала автокефальной (независимой). Это был гигантский шаг к суверенитету.

Василий Тёмный, этот трагический и несломленный правитель, умер в 1462 году. Он оставил своему сыну, Ивану, не просто княжество, а единое, укреплённое внутренней борьбой государство с чётким принципом престолонаследия, сильной церковной поддержкой и без внутренних конкурентов. И этому Ивану, которого история назовёт Великим, было суждено сделать то, о чём мечтали его предки – окончательно сбросить ненавистное иго и превратить Москву в царство.

В следующей серии: как Иван III покончил с ордынским игом, женился на византийской принцессе, присоединил Новгород и Тверь и стал государем всея Руси. Встречаем того, кто создал Россию. Не переключайтесь!

Санинструктор стрелковой роты Юлия Яворская, вынесшая 56 раненых в боях за Сталинград

Санитарный инструктор стрелковой роты 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 63-й армии Сталинградского фронта красноармеец Юлия Демьяновна Яворская (1920 г.р.).

В бою 11 сентября 1942 года вынесла с поля боя 12 раненых бойцов и командиров, из винтовки и ручной гранатой уничтожила 3-х итальянских солдат, заменила выбывшего из строя второго номера пулеметного расчета, за что 2 октября 1942 года была награждена медалью «За боевые заслуги». Всего в боях за Сталинград спасла 56 раненых.

Отметив умелые действия Яворской в бою, командование назначило её сначала командиром отделения роты автоматчиков, а затем и командиром взвода. Решительность и отвага, проявленные девушкой в многочисленных наступательных боях и разведывательных выходах, помогли, несмотря на четыре ранения, пройти с родным полком от Дона до Эльбы. Войну Юлия Яворская закончила в звании гвардии младшего лейтенанта, кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени.