Геракл. Подвиг второй «Лернейская гидра»

Лернейская гидра - второй подвиг Геракла, впечатляет своей сложностью и будоражит воображение.

После первого подвига Эврисфей послал Геракла убить лернейскую гидру. Это было чудовище с телом змеи и девятью головами дракона. Как и немейский лев, гидра была порождена Тифоном и Ехидной. Жила она в болоте, около города Лерны. Выползая из своего логовища, она уничтожала целые стада и опустошала все окрестности. Борьба с девятиголовой гидрой была опасна потому, что одна из голов ее была бессмертна.

Отправился в путь к Лерне Геракл с сыном Ификла Иолаем. Прибыв к болоту у города Лерны, Геракл оставил Иолая с колесницей в близлежащей роще, а сам отправился искать чудовище. Он нашел его в пещере, окруженной болотом. Раскалив докрасна свои стрелы, Геракл стал пускать их одну за другой в гидру. В ярость привели гидру стрелы Геракла. Она выползла из мрака пещеры, извиваясь покрытым блестящей чешуей телом. Грозно поднялась на своем громадном хвосте и хотела уже броситься на героя, но наступил ей сын Зевса ногой на туловище и придавил к земле. Своим хвостом гидра обвилась вокруг ног Геракла и силилась свалить его. Как непоколебимая скала, стоял герой и взмахами тяжелой палицы одну за другой сбивал головы гидры. Как вихрь, свистела в воздухе палица. Слетали головы гидры, но она была все еще жива. Тут Геракл заметил, что у чудовища, на месте каждой сбитой головы, вырастают две новые. Явилась и помощь гидре. Из болота выполз огромного размера рак. Он впился своими клещами в ногу Геракла. Тогда герой призвал на помощь своего друга. Иолай убил чудовищного рака и зажег часть ближней рощи. Горящими стволами деревьев он прижигал гидре шеи, с которых Геракл сбивал своей палицей головы. И о чудо! Головы у гидры перестали отрастать. Все слабее и слабее сопротивлялась она сыну Зевса. Наконец и бессмертная голова слетела. Чудовищная гидра была побеждена и рухнула мертвой на землю. Глубоко зарыл ее бессмертную голову победитель Геракл и навалил на нее громадную скалу, чтобы не могла она опять выйти на свет. Затем рассек великий герой тело гидры и погрузил в ее ядовитую желчь свои стрелы. С тех пор раны от стрел Геракла стали неизлечимыми. С великим торжеством вернулся Геракл в Тиринф. Но там ждало его уже новое поручение Эврисфея.

Древняя африканская цивилизация, письменность которой так и не смогли расшифровать

Территории Восточной Африки настолько же обширны, насколько полны всевозможными тайнами и секретами, понять и разгадать некоторые из них человечество пытается вот уже не один десяток лет. Особенно часто эти загадки обнаруживают на территории современного государства Судан.

Древние цивилизации Восточной Африки

Несколько тысячелетий назад, примерно в пятом веке до нашей эры на этой земле находился город Мироэ. Мироэ, как удалось установить после проведенных археологических исследований, по тем временам был крупным торговым и ремесленным поселением.

Принято считать, что этот город впоследствии стал столицей Мероитского царства, впоследствии которое было захвачено Египтом. В древности, земли Мероитского царства назывались Нубией, и полнились сокровищами, которые умело добывали из недр этой благодарной земли ее жители. Именно эта цивилизация считается основавшей африканскую письменность.

Город Мироэ – центр ремесла и торговли

Ныне эти земли привлекают ученых-археологов со всего света, но несмотря на все их старания, изучить удалось лишь малую часть истории, связанной с Мероитским царством. Ученые смогли узнать, что именно в середине 3 века до н.э. Мироэ – один из самых крупных городов царства становится мощным религиозным и ремесленным центром. Однако, ввиду нахождения этих земель вблизи территорий Древнеегипетского государства, большой пласт культуры относится именно к египетской. С конца 3 века до нашей эры, пережив небывалый подъем экономики, Мероитское царство постепенно стало приходить в упадок.

История подъема и падения одного из первых государств Африки

Первые упоминания о Мироэ в исследовательских документах датируются 1821 годом, когда на земли древней Нубии прибыли европейские ученые для подробного их изучения. Из-за несовершенства древних методов археологических изысканий, ученые тех лет нанесли непоправимый ущерб, в процессе изучения истории этих земель. Они разрушили порядка сорока древних пирамид, многие из которых, не подлежат реставрации и по сей день.

С тех пор сюда приезжали многие исследовательские экспедиции, но никаких местных сокровищ им найти не удалось. Зато удалось узнать достаточно многое о быте и культуре людей, проживавших на этой территории. Было установлено, что жители Мероитского царства достигли небывалого мастерства в изготовлении украшений и предметов интерьера, которыми они впоследствии торговали с Египтом – караваны с ремесленными изысками жителей Мироэ проходили через всю Африку.

Наскальная мудрость жителей Нубии

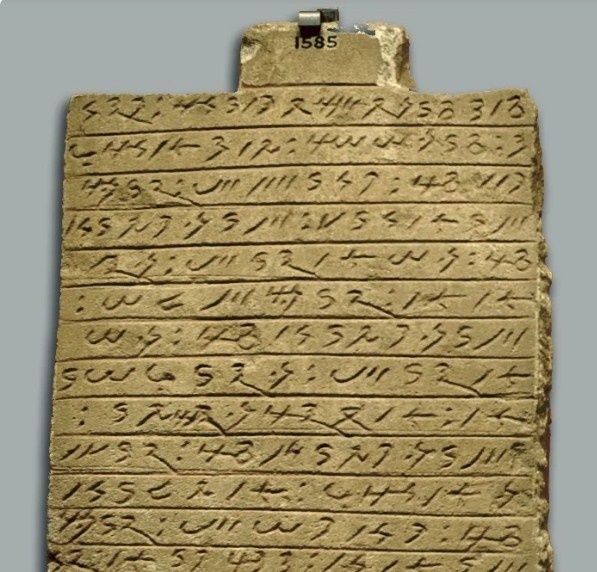

Несмотря на то, что Мероитская цивилизация была обнаружена достаточное количество времени назад, она до сих пор является одной из самых неизученных. Как уже говорилось выше, жители Мироэ считаются создателями первой африканской письменности. Надписи, которые были оставлены жителями этих земель, впервые попытались расшифровать еще в 1909 году.

Стоит ли говорить, что эта попытка не увенчалась успехом. Все, что удалось установить ученым-археологам на нынешний день, это общие сведения. Было выяснено, что алфавит жителей Мироэ состоял из 23 знаков или букв, из которых 4 обозначали главные звуки, 14 – согласные, а остальные служили для отдельных слогов. Вот уже более века многие ученые пытаются расшифровать надписи древней цивилизации. Но на данный момент, продвинуться в этом деле им не удалось.

Источник : turpoezdka. ru

Праздник прибытия богов

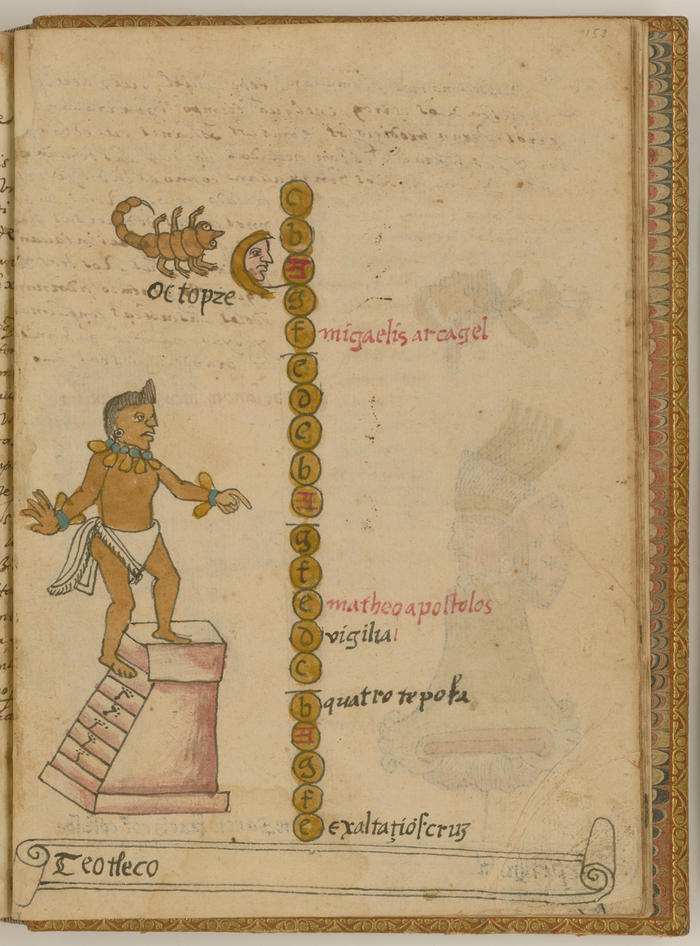

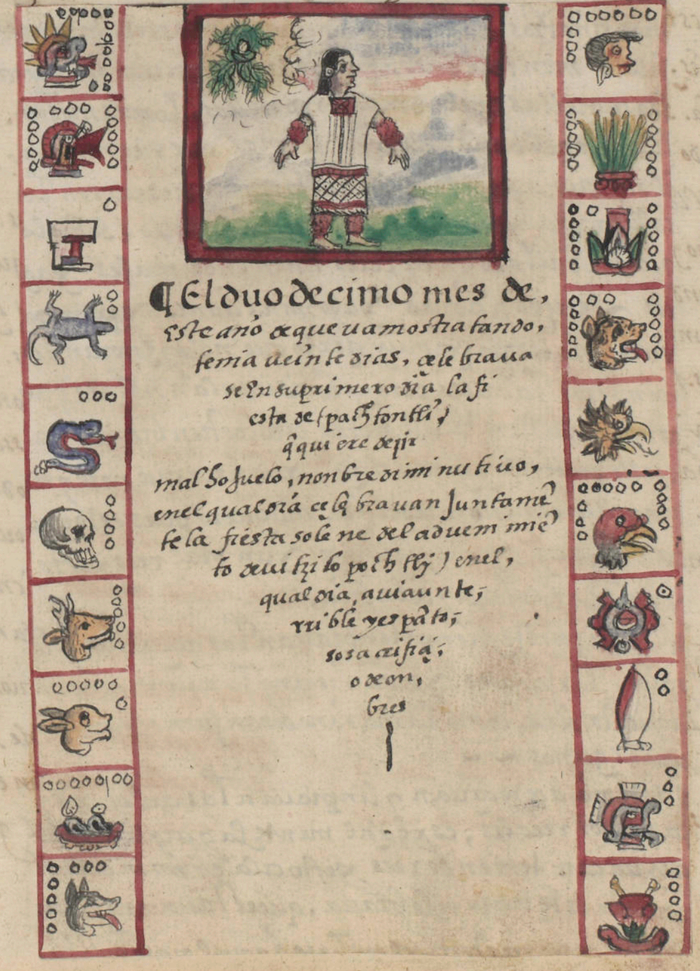

Двенадцатый ацтекский месяц назывался Теотлéко (Teotlehco, «прибытие богов») и длился с 23 сентября по 12 октября.

В предыдущем месяце Очпаництли заканчивается сезон дождей, женский сезон: умирает земля в образе Тоси, приносят себя в жертву божества кукурузы Центеотль и Чикомекоатль. Наступает сухой сезон, из священного огня рождаются и спускаются на землю боги. Мужской сезон, время войн.

🌱 Первые 15 дней жили-были как обычно, а на пятнадцатый день люди делали в храмах и домах города алтари, на которые клали пучки тростника. На третий день после этого прибывал первый бог, Тламацинкатль — поскольку бог молодой, он проворнее остальных. Среди подношений этому богу были четыре шарика из теста из поджаренных и измельчённых семян амаранта, смешанных с водой или мёдом. Ночью пожилые пили пульке: так они омывали ноги прибывшего бога.

🌽 На четвёртый день ветки с алтарей убирались, а пятый день (или последний день месяца) — это собственно праздник Теотлеко. В ночь на Теотлеко люди готовили кукурузную муку. На алтарях в домах и храмах оставлялась горочка этой муки на циновке: на ней должен был появиться маленький отпечаток стопы, означающий прибытие богов. Жрец всю ночь ждал этого знака, ходил туда-сюда и проверял муку. И когда замечал след, он возвещал: «Его Величество прибыли!». Тут же остальные жрецы начинали дуть во все раковины во всех храмах и кальпулли города. Люди высыпали на улицы, чтобы сделать в храмах подношения из тамале, приготовленных из накануне приготовленной муки. Ночью пожилые люди снова пили пульке: ноги богов сами себя не омоют.

👴 На следующий день прибывали бог торговцев Якатекутли и бог огня Шиутекутли. Они прибывали последними, потому что были старше и не могли ходить так быстро, как остальные. Теперь начиналось время жертвоприношений: рабов бросали в огонь на большом алтаре и доставали еле живых для изъятия сердец. Молодой человек в парике с длинными волосами и украшенный перьями, изображающий белку, танцевал на вершине храма рядом с алтарём. Каждый раз, когда пленника бросали в огонь, он свистел.

👖 На следующий день, который был частью уже следующего месяца, люди танцевали на улицах, держась за руки. Руки и тела украшались разноцветными перьями, которые приклеивались к коже смолой. Причём украшались так только мужчины от мала до велика (мужской же сезон). Танцы и песни начинались в полдень и заканчивались ночью.

Рыба и морепродукты — еда бедняков... в древних Помпеях

Ваш рацион состоит в основном из красной рыбой, тунца, лобстеров, креветок и других морепродуктов? Поздравляю — вы питаетесь как бедняк в Помпеях I века н.э.

Если серьезно, то о пищевых привычках жителей древних Помпей, в т.ч. отличиях в рационе богатых и бедных, рассказали в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Данные удалось добыть, исследовав останки людей того времени, отлично сохранившихся благодаря извержению Везувия в 79 г. н. э.

Выяснилось, что в меню состоятельных жителей Помпей входило мясо — свинина, баранина и козлятина, а бедных — различная рыба и морепродукты, которыми богато Средиземное море.

Однако все же центральное место в ежедневном рационе того времени занимали злаки и бобовые — пшеница, ячмень, бобы, чечевица. Небогатые горожане чаще ели просо — оно дешевле и долго хранится.

Из любопытного: благодаря изотопному анализу выяснили, что в Помпеях любили пикантную приправу из рыбьих потрохов, яиц и трав («ликвамен»), а также ферментированный рыбный соус («гарум»).

Центральный музей Тавриды – любителям истории и археологии

ФОТОВЫСТАВКА О РИМСКО-ФИНИКИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ ПРОЙДЁТ В СИМФЕРОПОЛЕ

Смартфоны, словно чудодейственное волшебство сказочного персонажа Хоттабыча, приковывают людей к диванам и дисплеям. А где-то проходят шумные мероприятия, выставки и творческие встречи. Но… некогда. Как пел когда-то всем известный (в смысле, представителям старшего поколения) Андрей Миронов, на стихи мало кому известного автора:

Ветер зовет, звезды манят,

Но некогда, некогда, некогда, некогда мне.

А всё — гаджеты, они как кандалы каторжника...

Спрашивается, для чего я пишу этот анонс, пытаясь пригласить кого-то на фотовыставку?..

Удивительные находки в гнёздах хищных птиц

Когда-то исследователей природы поразило, что многие птицы гнездятся на одном месте сотни, а то и тысячи лет.

Это дало возможность исследовать места гнездования, чтобы лучше понять их жизнь.

Такие исследования начались ещё в 19 веке, и продолжаются до сих пор, есть описания гнездовий и у нас, данные работы опубликованы, и вносят свой вклад в развитие науки, и в природоохранные мероприятия.

В Испании орнитологи изучили 12 гнёзд ястребов бородачей-ягнятников, и сделали несколько интересных открытий

Эти ястребы сейчас — охраняемый вид. Их всего около 600 особей обоего пола.

Раньше в Европе они истреблялись из-за мнения крестьян и пастухов, что якобы эти птицы воруют ягнят, козлят, других детёнышей домашних животных, и даже маленьких детей.

Отсюда название "ягнятник", а "бородачом" птицу назвали из-за пучка перьев под клювом, который напоминает бородку.

Их гнёзда расположены в горах, где часто они используют одно и то же удобное и защищённое место на протяжении многих поколений.

Как выглядят эти гнёзда.

Гнёзда хищников чаще всего защищены — они находятся в гротах и пещерках на скалах.

Мы привыкли, что нам показывают какие-то открытые всем ветрам и непогоде гнезда, но в природе родители заботятся о птенцах, и ищут себе комфортные места, чтобы птенцы выжили.

Внутри гнёзд пол выстилается ветками и более мягкими материалами — шерстью, перьями, а также птицы приносят то, что найдут у людей, например, обрывки текстиля, сено, солому и изделия из неё. Могут захватить и иные предметы, и это заинтересовало исследователей больше всего.

Птицы строят новое покрытие гнезда поверх прежних слоёв.

Таким образом слои слёживаются десятки и сотни лет, скрывая внутри себя все прежние предметы, и эти предметы, образно говоря, "летопись веков".

Что же нашли исследователи в этих гнёздах?

• В гнёздах можно найти остатки костей диких и домашних животных. Некоторые кости относятся даже к уже вымершим видам — в данной местности, или вообще.

А также учёные могут видеть старинные породы домашних животных, а генетики могут и секвенировать геномы из этих остатков.

* Возможно ли, что там могут быть кости людей?

Да, вполне вероятно, что от тел погибших при несчастных случаях и военных столкновениях птицы и животные могли бы отделить какие-либо части, и принести кости в гнёзда или норы.

При этом явно видимых в той местности в Испании останков людей не обнаружено.

Всё-таки животные стараются держаться подальше от мест обитания человека, и такая добыча для них всегда редкость, поскольку погибших быстро хоронили.

• Кроме остатков костей исследователи нашли и такие находки, которые очень обрадовали историков и археологов — предметы, сделанные человеком сотни лет назад.

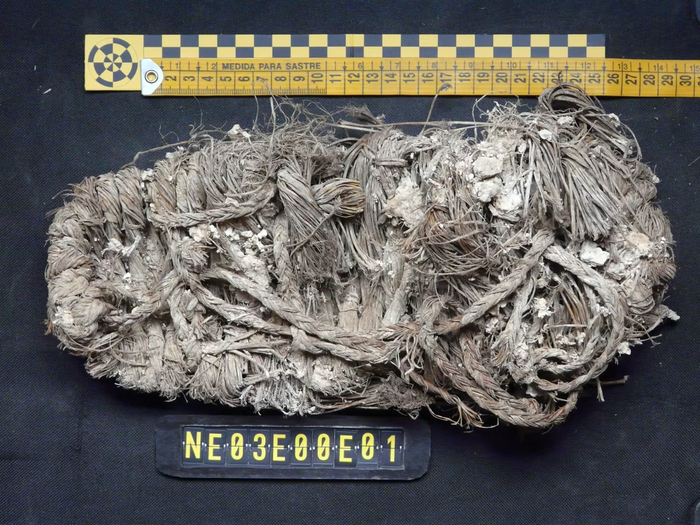

Например, это плетёный ремень, стрела от арбалета, из которой выпал болт-остриё, часть корзины, обрывок выделанной кожи, какой-то текстиль и один сандалий из травы эспарто 13 века.

То есть гнезду минимум 700 лет!

Именно столько времени, а может и дольше, на этом месте птицы выводили птенцов.

Стрела от арбалета могла застрять в туше животного, или даже человека.

Корзина, ткань, кожа и сандалий — могли использоваться как часть мягкой подстилки для птенцов.

Учёных больше всего заинтересовала обувь.

Семисотлетний сандалий сохранился в более-менее целом виде, чтобы понять, какой фасон носили крестьяне в Средние века.

Учёные, с помощью мастеров-обувщиков, реконструировали вид этой древней обуви.

Носили их с онучами-обмотками или с носками.

Помимо травяной обуви в древности и Средневековьяюе носили также обувь из лыка, типа наших лаптей (это древний тип обуви, придуманный ещё в каменном веке, был распространён по всему миру), из кожи и плотной ткани.

И сейчас есть обувь из стеблей ковыля эспарто — это эспадрильи. Правда теперь из стеблей делают только подошву, а верх — из ткани, хотя и она может быть соткана из натуральных нитей

Как сейчас делают натуральную обувь из стеблей эспарто — вид плетёных подошв.

Особенности исследования гнездовий.

Находки это хорошо, но учитывая, что любые хищные птицы в природе сейчас — исчезающие и охраняемые виды, учёные крайне осторожно исследуют гнёзда.

Тут главное — не навредить.

Нельзя курить, использовать ароматы, есть пахучую еду, что-то жечь, и оставлять свой мусор.

Так же нельзя шуметь, брать с собой собак, оставлять само гнездо в беспорядке.

Ничто не должно отталкивать птиц от их привычных мест выведения потомства.

Но из-за хозяйственной деятельности человека, изменений климата и вымирания птиц, некоторые гнёзда уже давно покинуты.

Там просто некому поселиться.

Такие гнёзда можно исследовать наиболее полно, хотя нельзя исключать, что какие-то птицы захотят там поселится со временем, раз это было удобно прежним поколениям.

Поэтому даже такие заброшенные места нельзя загрязнять и полностью уничтожать при раскопках.

Наоборот, некоторые гнездовья приводят в порядок именно для того, чтобы птицы видели, что здесь можно поселиться.

Концерт Beatles в Мезоамерике

В силу ограничений платформы по длине видео загрузилось лишь 3 минуты — полная версия на канале t.me/mexicalli

В октябре 1967 года в эфир вышел пятый эпизод «Tomorrow Never Knows» третьего и заключительного сезона мультсериала «The Beatles Cartoon». У Битлз, оказывается, был свой сериал.. Общая его задумка: каждый эпизод называется в честь какой-нибудь их песни, а сюжет основывается на её тексте.

В эпизоде «Tomorrow Never Knows» герои падают в очень глубокий колодец. Выбравшись на другой стороне, они понимают, что оказались в «подземном мире», в «центре Земли». Вокруг архитектура мезоамериканских майя. Местные жители испуганы появлением непонятных людей в странных костюмах, все, кроме одной, разбегаются. Чтобы успокоить испугавшуюся девушку (которая, как я понял, ишиптла, приносимая в жертву зазвучавшей внезапно статуе бога), Битлз не находит ничего лучше, чем исполнить свою песню, которая привлекает и всех остальных. Майя становятся поклонниками группы, их лидер дарит четырёх женщин в жёны. Но почему-то это сильно пугает музыкантов, и они убегают, находят тот самый колодец и возвращаются в обычный мир.

В описании клипа написано именно про майя, хотя они похожи на всё что угодно, но не на майя.

Фишка тут в том, что слово «майя» — это не только название мезоамериканской цивилизации, но и слово из санскрита, означающее «иллюзия», что соответствует теме просветления в тексте песни. Поэтому «ну допустим...».