Новое исследование буквально прорубило лаз в изнанку метакогнитивного пространства. Если пробежаться по новостям, то очень легко подцепить «вирус сомнений». Кажется, что мир летит в пропасть, а ты буквально не способен «поступать правильно». Любая твоя цель уже обречена на провал! Но есть ли выход из этой иллюзии? О да! Суть в том, что каждый из нас способен обновить свою мотивацию! И для этого придется решить небольшую когнитивную задачу.

Индуцирование метакогнитивных сомнений

Возьмем человека, который столкнулся с неопределенностью в отношении важной цели. И эта неопределенность буквально парализует его. Если в этот момент он усомнится в обоснованности своих сомнений, то его мотивация к достижению цели вырастает по экспоненте! Этот процесс называют: индуцирование метакогнитивных сомнений или сомнения в собственных сомнениях. Другими словами:

Способность сомневаться в своих же сомнениях запускает огромный выброс мотивации!

В ходе двух экспериментов участники, испытывающие неуверенность в способности достичь важной цели, становились все более целеустремленными, по мере снижения уверенности в своей слабости. Результаты исследования подчеркивают, как аккуратные вмешательства в работу разума могут влиять на настойчивость. Более того, эти же вмешательства способны запустить чрезмерную самоуверенность.

Ключевые факты

Я понимаю, что эта статья достаточно специфическая, как и предыдущие публикуемые материалы. Именно поэтому в статьях теперь будет этот раздел, который помогает пробежаться по ключевым факторам исследования и лучше понимать тематику. Итак, у нас теперь есть:

Метакогнитивное сомнение. Способность человека вызывать сомнения в отношении своих же негативных убеждений относительно неспособности достичь желаемой цели.

Изменение уровня приверженности. Люди, неуверенные в достижении важной жизненной цели, становились ей более приверженными, одновременно со снижением уверенности в своей недееспособности.

Кризис действий. Конфликт при принятии решения, когда вы не уверены, хотите ли продолжать стремиться к цели.

Два эксперимента. Этот процесс доказан через два эксперимента. Задание по написанию текста и методы, в которых испытуемые использовали не-доминирующую руку. Оба эксперимента дали одинаковый эффект, показав устойчивые изменения в приверженности цели.

Как найти мотивацию, когда разум охвачен сомнениями?

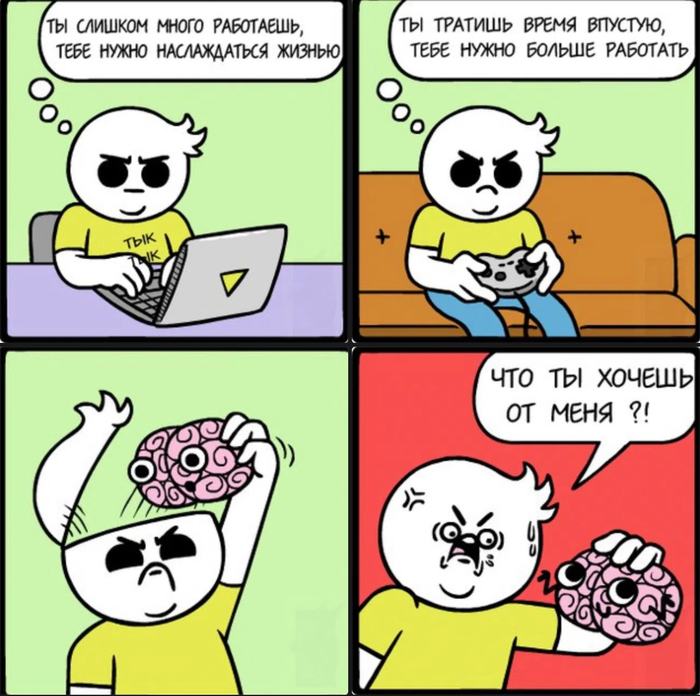

Когда речь заходит о важных долгосрочных целях, то еще на этапе «обдумывания» внутренний диалог порождает причины, по которым это или не получится, или будет куда сложнее, чем кажется. Сомнения будут системно подтачивать и грызть корни идеи, пока она окончательно не уйдет «в стол». Есть ли выход?

Технически, вы уже умеете сомневаться. Поэтому, когда жизнь подбрасывает сомнения, ответом будут контр-сомнения. Именно такое решение предлагает новое исследование.

Профессор психологии обнаружил, что когда людей, обеспокоенных достижением определенной цели, побуждали испытывать так называемое метакогнитивное сомнение, они резко становились невероятно приверженными достижению первоначальной цели.

Это исследование показало, что внушение сомнений собственным сомнениям может стать формулой для обретения уверенности.

Патрик Кэрролл, автор исследования, профессор психологии в Университете штата Огайо в Лиме.

Кризис действий и как его преодолеть

Доктор Кэрролл интересовался механизмом «кризиса действий», который охватывает человека в процессе достижения значимой цели. Причем это может быть даже цель, определяющая идентичность человека! Долгосрочная цель, которая строится вокруг того, кем человек хочет стать в жизни. Например, цель выраженная через желание стать врачом.

Кризис действий – это конфликт при принятии решения, когда вы не уверены, хотите ли продолжать стремиться к цели.

Когда вы стремитесь к достижению целей, связанных с самоидентификацией, неизбежно возникают препятствия. Может наступить момент, когда препятствие станет настолько большим, что вызовет сомнения в целесообразности дальнейших действий.

Патрик Кэрролл, автор исследования, профессор психологии в Университете штата Огайо в Лиме.

Большинство исследований по теме кризиса действий сосредоточены именно на этих сомнениях и на том, как они влияют на попытки достижения целей. Но можно ли устранить сомнения на корню, не прибегая к ноотропам или другим добавкам/препаратам?

Метакогнитивные сомнения

Основываясь на предыдущих работах других исследователей, доктор Кэрролл сосредоточился на метакогнитивном сомнении. Чувстве уверенности человека в правильности своих мыслей.

В рамках этого исследования человек может сомневаться в том, способен ли он достичь цели. Но что произойдет, если заставить человека задуматься над тем, насколько обоснованы ли его сомнения? Для этого потребуется развитая нейропластичность, но это вполне реально.

Доктор Кэрролл провел два исследования. В одном из них приняли участие 267 человек, которые участвовали онлайн. Сначала они заполнили шкалу оценки кризиса действий, касающуюся их самой важной личной цели. Шкала включала такие пункты, как «Я сомневаюсь, стоит ли мне продолжать стремиться к своей цели или вовсе отказаться от нее», и участники отвечали по шкале от «категорически не согласен» до «категорически согласен».

Затем участникам сообщили, что они примут участие во втором, не связанном с первым, исследовании влияния упражнений на запоминание в письменной форме. Половине участников было предложено написать о случае, когда они чувствовали уверенность в своих мыслях. Другой половине было предложено написать о случае, когда они испытывали сомнения в своих мыслях.

После выполнения письменного задания всем участникам было предложено оценить степень своей приверженности к достижению самой важной личной цели по шкале от «совсем не привержен» до «очень привержен».

Обратные результаты и знакомство с личными неудачами

Результаты показали, что письменное упражнение влияло на повышение уверенности или усилению сомнений в представлении о формирования идентичности. Притом, что само письменное упражнение не было напрямую связано с целями участников.

Вот как это работало: те участники, которые сомневались в достижении своей цели в отношении своей идентичности, а затем описали опыт, в котором чувствовали себя уверенно, внезапно – оказались менее привержены достижению своей цели.

Другими словами, упражнение по письму сделало их более уверенными в своих сомнениях относительно достижения цели.

Участники, которые сомневались в своей цели, а затем описали собственные сомнения, продемонстрировали в итоге более высокий уровень приверженности целям.

Для них описание сомнений заставляло переосмыслить собственные сомнения в достижении цели.

Интуитивно кажется, что сомнения суммируются. Дескать: сомнение плюс сомнение равно еще большее сомнение. Но исследование показало обратное: сомнение плюс сомнение вызывает меньшее сомнение.

Патрик Кэрролл, автор исследования, профессор психологии в Университете штата Огайо в Лиме.

Другая ситуация, тот же эффект. Вы имеете право сомневаться в своих сомнениях!

Кэрролл воспроизвел полученные результаты в другом исследовании, в котором участвовали 130 студентов колледжа, но использовал уже иной другой способ внушения сомнений. В этом случае Кэрролл применил методику, разработанную исследователями из Университета штата Огайо, в рамках которой участники заполняли шкалу оценки кризисных ситуаций недоминирующей рукой.

Предыдущие исследования показали, что использование недоминирующей руки приводит участников к сомнениям в собственных мыслях, поскольку они воспринимают дрожащий почерк как сигнал о том, что они сами заблуждаются. Именно это я и обнаружил в данном исследовании. В двух разных исследованиях мы выяснили, что запуск метакогнитивных сомнений может привести к тому, что люди сомневаются в собственных сомнениях.

Патрик Кэрролл, автор исследования, профессор психологии в Университете штата Огайо в Лиме.

На практике, по словам Кэрролла, людям намного сложнее самостоятельно вызвать сомнения в отношении собственных сомнений. Одна из причин, по которой это сработало в исследовании: участники не знали, что возникновение сомнений связано с сомнениями относительно их целей. Но это может быть более эффективно, если кто-то другой: терапевт, учитель, друг или родитель – смогут помочь человеку подвергнуть сомнению собственные мысли и сомнения.

Вы же не хотите, чтобы человек осознавал, что вы заставляете его сомневаться в своих целях. Не стоит при этом подрывать скромность и заменять её чрезмерной самоуверенностью или преждевременной уверенностью. Это нужно использовать с умом.

Патрик Кэрролл, автор исследования, профессор психологии в Университете штата Огайо в Лиме.

Ответы на ключевые вопросы

В: Что происходит, когда людей, испытывающих неуверенность в достижении цели, побуждают подвергать сомнению свои сомнения?

О: Зачастую они становятся более приверженными своей долгосрочной цели, поскольку снижение уверенности в своих сомнениях повышает мотивацию и стремление к желаемому.

В: Как исследователи вызывали метакогнитивные сомнения?

О: С помощью письменных заданий, акцентирующих внимание на прошлой неопределенности. А также, когда участники заполняли бланки недоминантной рукой, что незаметно снижало доверие к собственным мыслям.

В: Можно ли использовать эту методику в реальных условиях?

О: Возможно, что терапевты, учителя или наставники смогут помочь клиентам подвергнуть сомнению свои же сомнения. Но этот метод стоит использовать осторожно, чтобы избежать чрезмерной самоуверенности или искажения здорового самоанализа.

Что в итоге? У нашего мозга есть отличный инструмент в виде «метакогнитивных сомнений». Но чтобы использовать его, желательно обратиться к «проводнику», который этому поспособствует. Так как человеку технически сложно подвергнуть сомнению природу своих же сомнений.

Но, если это удастся, то вы откроете неимоверно огромный пласт мотивации!

Хотите узнать больше про возможности мозга и как можно к ним подрубиться? Приглашаю в сообщество Neural Hack. В нем регулярно выходят материалы как о теоретических принципах работы мозга, так и о способах использовать их для ощутимых результатов!