При изучении эпохи Зоровавеля и жизнеописаний государственных лидеров того периода складывается впечатление, будто от их воли или нежелания полностью зависел дальнейший ход истории. На фоне грандиозных потрясений, падения империй, их смены, жестоких битв и интриг при дворе возведение храма на руинах Иерусалима малым еврейским народом выглядит чем-то второстепенным. Однако именно это событие стало центральным в те бурные времена. Библия, а вместе с ней и Сам Бог открывают нам панораму мировой истории в рамках эпической схватки между добром, ведомым Христом, и злом, направляемым Люцифером. Человеку остается лишь выбрать сторону в этом противостоянии. Итогом такой борьбы оказывается не только земное существование, но и вечная судьба человека. Поэтому основное сражение в 20-30-е годы VI века до н. э. развернулось не на военных полях и не в царских палатах, а на иерусалимских холмах, возле возводимого храма. Он призван был стать маяком подлинной веры, освещающим человечеству дорогу к спасению. Там провозглашались бы слова Вечной жизни, Божий Закон в Десяти заповедях, основы Царства Небесного. Из среды евреев предстояло явиться Мессии, Искупителю мира, Христу. Таким образом, мешая строительству храма в Иерусалиме, сатана стремился обречь людей на духовную погибель, лишив их света Правды и сорвав осуществление плана искупления.

«Когда сатана старался повлиять на верховную власть Мидо-Персидского царства, чтобы вызвать нерасположение к народу Божьему, ангелы встали на защиту изгнанников. К этому сражению проявило интерес все Небо. Благодаря пророку Даниилу мы имеем некоторое представление о той борьбе, которая происходит между силами добра и зла. В течении трех недель Гавриил боролся с силами тьмы, пытаясь противодействовать влиянию, оказываемому на Кира злыми ангелами, и в конце концов Сам Христос пришел на помощь. «Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских» (Дан. 10:13). Небо сделало все, что только можно было сделать в интересах народа Божьего. Наконец победа была одержана, а силы врага остановлены во все дни Кира и его сына Камбиза, который царствовал примерно семь с половиною лет» (Уайт Е. Пророки и цари, Заокский, Источник жизни, 1993, с. 354).

Камбиз представлял собой полную противоположность отцу. Его отличали нестабильность характера, резкие колебания настроения и внезапные вспышки гнева. Ряд ученых объясняет это эпилепсией, от которой, по-видимому, страдал монарх (Шиллер. Указ. соч., с. 212). Короткое правление Камбиза (529-522) прошло в основном под знаком войны с Египтом, завершившейся его завоеванием персами, а также экспедиций в Ливию и Эфиопию (подробно об этих кампаниях в связи с библейскими пророчествами см. Опарин А.А. Колесо в колесе. Археологическое исследование книги пророка Иезекииля, Харьков, Факт, 2003). Три года царь провел в Египте, где в конце концов начал творить ужасающие безрассудства. В припадке злобы он зарубил свою беременную супругу, а чтобы доказать меткость, застрелил из лука малолетнего сына одного из приближенных, осмелившегося намекнуть на чрезмерное увлечение вином. «»Если я попаду стрелой в самое сердце твоего сына, который стоит там перед дверьми, то ясно, что речь персов — вздор. Если же я промахнусь, то, значит персы говорят правду и я не в своем уме». С этими словами царь натянул свой лук и пустил стрелу в мальчика. И когда тот упал, то приказал рассечь его тело и осмотреть рану. Стрелу нашли в сердце, и Камбис со смехом и радостью обратился к отцу мальчика: «Прексасп! Тебе ясно теперь, что я не безумец, а вот персы — не в своем уме. Скажи-ка мне, видал ли ты на свете еще такого прекрасного стрелка, как я?» Прексасп же, видя, что перед ним безумец, и в страхе за свою участь, сказал: «Владыка! Я думаю, что даже сам бог не может так хорошо стрелять, как ты!» Вот что Камбис тогда совершил. А в другой раз он велел без всякой причины схватить двенадцать знатнейших персов и с головой закопать живыми в землю» (Геродот. Указ. соч., книга 3, 35, с. 184-185).

Жертвой подобных безумств стал и родной брат царя Смердис (греческий вариант персидского имени Бардия). Точные обстоятельства его гибели остаются неясными. Известно только, что он был убит Прексаспом по распоряжению Камбиза — то ли на охоте, то ли утоплен (Дандамаев. Указ. соч., с. 65). Верный государю Прексасп не ведал, как Камбиз отплатит ему за преданность, лишив жизни его сына. Но убийство брата не принесло Камбизу удачи. До нас дошла знаменитая надпись на скале Бехистун, расположенной между Керманшахом и Хамаданом. Она выполнена на трех языках: древнеперсидском, эламском и аккадском (вавилонском). Создана в VI веке до н. э. мидо-персидским царем Дарием I (521-485), одним из наследников Камбиза. «Камбиз, сын Кира, из нашего рода, был здесь царем. У Камбиза был брат, по имени Бардия, от одной матери, одного отца с Камбизом. Камбиз убил Бардию. Когда Камбиз убил Бардию, народ не знал, что Бардия убит. Между тем Камбиз отправился в Египет. Когда Камбиз отправился в Египет, народ возмутился, и было великое зло в стране, и в Персии, и в Мидии, и в других странах. Потом появился человек, маг по имени Гаутама. Он восстал в Пишияуваде, у горы по имени Аракадриш. Это было в 14-й день месяца вияхна [март 522г.], когда он восстал, народ он так обманывал: «Я — Бардия, сын Кира, брат Камбиза». Тогда весь народ взбунтовался и перешел от Камбиза к нему, и Персия, и Мидия, и другие страны. Он захватил царство. Это было в 9-й день месяца гарманада [апрель 522 г.], когда он захватил царство. Вслед за тем Камбиз умер своею смертью. Царство, которое Гаутама-маг отнял у Камбиза, принадлежало искони нашему роду. И Гаутама-маг отнял у Камбиза и Персию, и другие страны, захватил их, присвоил себе, стал царем. Не было человека — ни перса, ни мидянина, ни кого-либо из нашего рода — кто мог бы отнять царство у Гаутамы-мага. Народ очень его боялся, что он перебьет многих, которые прежде знали Бардию, дабы никто не узнал, что он — не Бардия, сын Кира» (Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х т. // Под ред. М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина, М, Высшая школа, 1980, Т2, с. 24-25).

Этот переворот оставил для потомков несколько неразгаданных тайн. Тем не менее общая картина понятна. Один из магов по имени Гаутама (так именовалось мидийское племя, многие члены которого служили жрецами), поразительно похожий на убитого сына Кира Смердиса (Бардию), воспользовавшись всеобщим недовольством Камбизом как среди простых людей, так и аристократии (Дандамаев. Указ. соч., с. 77), объявил себя монархом. Скоро известие об этом достигло Египта. Разъяренный Камбиз двинул армию из Египта в Персию, намереваясь низвергнуть узурпатора. Но здесь случился роковой инцидент. «Камбис вскочил на коня и решил немедленно выступить в поход на Сусы против мага. А когда царь вскакивал на коня, отпал наконечник ножен его меча и обнаженный меч рассек ему бедро» (Геродот. Указ. соч., книга 3, 64, с. 196). От полученной раны правитель скончался по дороге в Персию. Единоличным владыкой государства стал маг Гаутама, или Лже-Смердис (под таким именем он известен в истории). «А когда царствовал Лже-Смердис (названный Артаксерксом в Езд. 4:7), самаряне уговорили беспринципного самозванца издать указ, запрещающий иудеям строить храм и город. Больше года храм оставался в запустении и был почти забыт» (Уайт. Указ. соч., с. 354-355). Упомянутый в Ездр. 4:10 Аснафар — это ассирийский царь Ашшурбанипал, который, как ныне установлено, действительно переселял эламитов в Палестину (Хинц В. Государство Элам, М, Наука, 1977, с. 158).

Казалось, сатана добился заветного. Узурпатор велел прекратить работы. Учитывая, что в Мидо-Персии законы отмене не подлежали, это по-людски означало крах чаяний евреев. Но «Не дремлет и не спит хранящий Израиля» (Пс. 120:4). Многим в державе пришелся не по душе преемник Камбиза, особенно после того, как с помощью одной из его жен (дочери персидского вельможи) выяснилось, что на троне не сын Кира Смердис (Бардия), а самозванец. Обнаружили это следующим образом. Маг Гаутама в юности за проступок лишился ушей. Поэтому, заняв престол, он носил головной убор, скрывающий их отсутствие, так что дефект был незаметен. Тогда один из персидских сановников через свою дочь, супругу царя, поручил узнать, есть ли у него уши. Когда подтвердилось их отсутствие, а значит и то, что на престоле обманщик, представители семи персидских кланов решили устранить его. Несмотря на бдительность магов, заговорщики проникли во дворец, после короткой схватки убили самозванца и выставили его голову напоказ. На трон Мидо-Персии взошел представитель боковой линии Ахеменидов Дарий (Тураев. Указ. соч., том 2, с. 127-128).

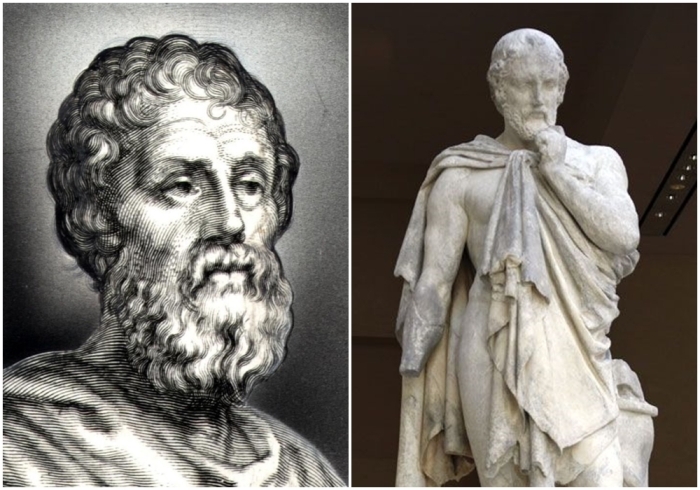

Это был один из выдающихся правителей древности, достойный продолжатель дела Кира. Вот что Дарий I говорит о себе в наскальной надписи из Накши-Рустама: «… я — такого нрава, что для правдивого я друг, для несправедливого я — недруг. Не таково мое желание, чтобы слабый терпел несправедливость ради сильного, но и не таково мое желание, чтобы сильный терпел несправедливость ради слабого. Мое желание — справедливость. Лживому человеку я не друг. Я не вспыльчив. Когда я во гневе, я твердо держу это в своей душе, я твердо властвую над собой. Человеку, который содействует мне, я воздаю в меру его содействия. Человека, который вредит, я наказываю в меру причиненного им вреда. У меня нет желания, чтобы человек вредил, и нет желания, чтобы если он навредил, он не был бы наказан. Я не верю, когда человек говорит (доносит) против человека, пока он не удовлетворит испытанию. Человек, который выполняет или приносит в меру своих сил, доставляет мне удовлетворение, я ему благоволю и бываю весьма доволен. Как военаначальник я — отличный военаначальник… Я обладаю неутомимой силой в руках и ногах, как всадник я — отличный всадник. Как стрелок из лука я — отличный стрелок, как в пешем, так и в конном строю. Как копьеметатель я — отличный копьеметатель, как в пешем, так и в конном строю. (Хрестоматия по истории Древнего Востока. Указ. соч., том 2, с. 37). Если отбросить некоторое хвастовство, то в целом эта самооценка соответствует Дарию. Его правление ознаменовало пик могущества Мидо-Персии. При нем осуществили ряд ключевых преобразований. Прежде всего он разделил огромную империю на сатрапии во главе с сатрапами. Однако, чтобы предотвратить чрезмерное усиление местных властей, царь разграничил военную и гражданскую власть. Сатрапы занимались административным управлением, сбором податей, выполнением повинностей, судопроизводством и чеканкой монеты. Но войска, дислоцированные в провинции, им не подчинялись. В военном плане страну разделили на пять крупных округов под командованием военачальников, которым подчинялись гарнизоны сатрапий. Царь создал отличную сеть дорог и почтовую службу в державе. При нем арамейский язык стал официальным, что упростило общение в многонациональной империи мидо-персов (Васильев Л.С. История Востока. В 2Т, М, Высшая школа, 1993, Т1, с. 137-140).