Свиновампир, пожирающий кактусы

Свиньи, конечно, животные всеядные, но не будет же этот хрюн есть кактус? Но он будет. И отлично справится с таким нетривиальным продуктом питания.

Ведь перед вами вовсе не кабанчик, а ошейниковый пекари. Эти забавные копытные внешне действительно напоминают свиней, но при этом существенно от них отличаются и являются всего лишь их дальними родственниками, отделившись от свиней около 50 миллионов лет назад. Ошейниковый пекари в своём семействе не одинок – их таких свиновидных несвиней целых 3 вида, расселившихся по обширным территориям Центральной и Южной Америк.

Вот так посмотришь – и всё вроде на месте: и плотное тело с большой клиновидной башкой, и копытца и пятачок. Так почему же пекари – не свинья?

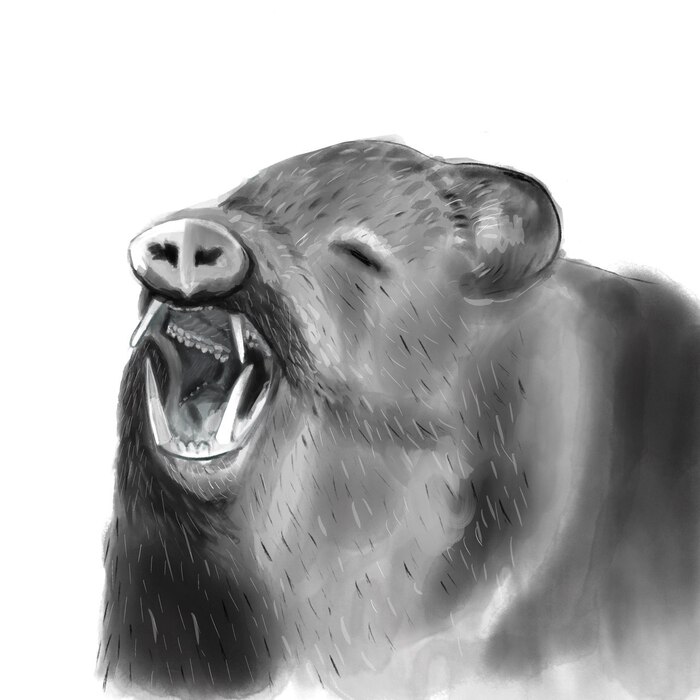

Широк роток, да зубки остры

Ну во-первых, клыки. Вы только на них посмотрите.

Челюсти пекари невероятно мощны, а клыки трёхгранные и сильные, причём верхняя пара направлена вниз, как у хищников. Получается пекари могут охотиться на крупную добычу? Могли бы, но не хотят и балуют себя животной пищей лишь изредка, да и то только всякой мелочью, вроде лягушек, мелких пресмыкающихся да беззаботно оставленных на земле яиц птиц и рептилий.

Зато такие челюсти и клыки позволяют пекари с лёгкостью поедать жёсткую растительную пищу, вроде кореньев, орехов и да – кактусов, в изобилии растущих в некоторых зонах его обширного ареала.

Один в поле не воин

Да и в защитных целях мощные клыки поистине бесценны. Пекари – ребята некрупные, больше 50 см в холке не вырастают, а зачастую и едва до 30 см добираются, но компенсируют недостаток роста количеством. По одному пекари в принципе не ходят – минимум, впятером, а чаще и вовсе толпой особей так в 15. Вместе они делают вообще всё: кормятся, ходят на водопой и даже спят большой копытно-клыкастой кучей.

В общем, в любой непонятной ситуации пекари готовы встретить врага во всеоружии. А ситуаций таких на их землях пруд пруди, ведь ни один уважающий себя ягуар, койот или пума не откажется от удовольствия закусить пусть и не совсем свиным, но очень даже бекончиком. Надобно противостоять!

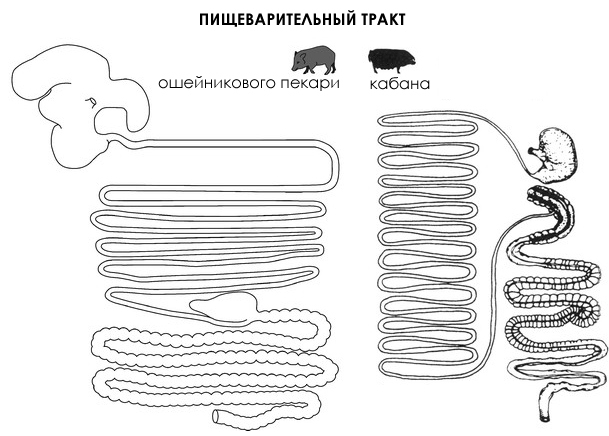

Кручу, верчу, переварить хочу

Как пекари расправляются с жёсткими колючими кактусами мы разобрались, но откусить-то кактус мало, его нужно ещё и переварить, и этому способствует мощный трёхкамерный желудок, приспособленный к перетиранию грубой пищи. В переднем отделе желудка имеются два колбасовидных слепых мешка, предназначенных для предварительной обработки и ферментации пищи, вот и получается, что хотя пекари и не являются истинными жвачными, их желудок по функциональности занимает промежуточное положение между желудками свиней и жвачных животных.

Но мощный у пекари не только желудок – он и сам животинка удивительно крепкая. Не даром слово «пекари», заимствованное из языка бразильских индейцев тупи, переводится на русский как «зверь, проделывающий много дорог в лесу». Продираясь сквозь густые леса, псевдосвинки молотят на своём пути всё: корни, луковицы, орехи, грибы, фасоль, ягоды, листья и траву. А если не наелись, то вполне могут отправиться разорять сельскохозяйственные угодья.

Семейное счастье

Если рассматривать семейную группу как единое целое, то община у пекари довольно замкнутая. Стада являются постоянными, и вступление в семью особей из соседний групп – дело редкое и часто кровопролитное. Доминирующий самец, как правило, спаривается со всеми самками в стаде.

Остальные самцы не имеют права подходить к самкам, но и из семьи обычно не уходят, так что стада из «холостяков» не образуются – уж больно опасно в мире маленьких пекари уйти в никуда. Впрочем, бунтари изредка всё же находятся. Иногда это молодой член этого же семейства, вознамерившийся захватить власть, а иногда и Ромео из соседнего клана, осмелившийся на поход за невестой. Решают ситуацию на ножах, то есть на клыках, конечно же, а самки при этом молча покоряются своей судьбе.

Вот только всё вышеописанное не характерно для белобородых пекари. Там ситуация складывается полностью обратная: самочки выбирают себе супругов и тоже могут устроить нешуточную драку, ведь у пекари нет полового диморфизма – и самцы и самки одинаковы плотные и клыкастые. Но, как бы то ни было, из самок выходят замечательные заботливые мамаши. Роды – одна из немногих причин, по которым пекари ищут уединения.

Причина в том, что новорожденный малыш встанет на ноги только на следующий день и в течение первых суток уязвим для своего же семейства, члены которого могут по недоразумению раздавить его или даже сожрать, пока он не встал на копытца. Но через день мама и детёныши в количестве от 1 до 3 вернутся в семью, и, если повезёт, проживут долгую счастливую жизнь длиной в два десятилетия.

Приглашаю вас также на свой канал Записки учителя биологии – там ещё больше интересного о живой природе.

Почему тигры полосатые

Задолбала псевдонаучная дичь, которой загадили весь интернет "научпоперы" и копирасты! Несут бред про "у жертв нецветное/дихроматическое зрение". Да сколько можно врать?

Камуфляж тигра прекрасно маскирует его и для человека!

Камуфляж не играет для тигра первостепенную роль, это нужно уяснить сразу.

Тигры - засадные охотники, которые предпочитают внезапно нападать на звериных тропах из засады. Намного важнее для них скрыть свой ЗАПАХ, потому что учуять хищника проще, чем увидеть.

Тигр занимает позицию и ждёт, пока туда-сюда ходят животные. Они осторожные, поэтому поймать их даже при резком выпрыгивании из куста непросто. И проходят они не как люди в московском метро в час-пик, а намного реже.

На звериных тропах может спрятаться даже лось.

Камуфляж помогает тигру не спалиться. Хорош ли он? Прекрасен!

Светлые полосы выглядят как освещённая солнечным светом поверхность, а чёрные как тень!

Оранжевый цвет имитирует: землю, стволы и ветви деревьев, пожухлую траву и листву, солнечные блики, даже воду и так далее.

В ЦВЕТНОМ РЕЖИМЕ. В ЦВЕТНОМ.

Расцветка тигра так хороша, что универсальна почти для любых условий. Только зимой, на фоне снега на открытой местности в движении, он хорошо различим, и то не всегда.

Камуфляж нужен не только для охоты, но и для защиты. Любой взрослый тигр сначала был котёнком, всегда есть угрозы, а отдыхать нужно.

В джунглях многие растения не дожидаются смены сезонов и живут в своём биоритме: расцветают, засыхают, прорастают и т.д. независимо от других видов (хотя всё это в рамках экосистемы согласовано). Там всегда есть и что-то засохшее, и что-то активно растущее.

В умеренном и холодном климате тигр вообще родной.

Если бы не деятельность человека, ареал обитания тигров был бы на порядки больше. И везде тигр хорош.

Пример охоты тигра в Индии. Олени не заметили тигра, а вы его видели до атаки?

Раскраска тигра не является узкоспециализированной и хорошо подходит для самых разных условий, как и сами тигры не являются узкоспециализированными охотниками!

Заявления о том, будто "жертвы плохо видят цвета" - инсинуация и мракобесие, вводящее людей в заблуждение.

Тигр охотится на обезьяну. Во избежание травмирования психики впечатлительных, не выкладываю фотографии с результатами охоты на приматов.

Стоит ли говорить, что тигры охотятся, в том числе, на приматов?

Расцветка тигра не имеет ни малейшего отношения к цветовому восприятию парнокопытных и универсальна для всех, включая других млекопитающих и рептилий.

Камуфлирующие свойства расцветки тигра в том виде, в котором её видят люди, даже лучше, чем для других видов.

Тигр как солнечный лучик, проходящий через веточки и траву.

Котиный приют загибается без еды, жизненно необходима даже небольшая помощь, прямая ссылка на донаты "Пикабу", если "₽" не работает: https://pay.cloudtips.ru/p/4c9b63bf

Супермен без трусов, который владеет секретом бессмертия

Привет, мои дорогие любители необычной земной фауны. Сегодня у нас в гостях существо, которое гораздо ближе приблизилось к секрету бессмертия, не только чем средневековые алхимики, но даже и чем современные учёные. И возможно уже в скором времени удастся "уговорить" его поделиться этим секретом.

Не смотрите на то, что выглядит оно, мягко говоря, не симпатично. Этот малыш полон сюрпризов и гораздо привлекательнее грациозных газелей, могучих тигров и величавых орлов. По крайней мере, с точки зрения учёных. И главное – круче всех их вместе взятых.

И если вы о нём не знаете, то с превеликим удовольствием представлю его вам. Итак, знакомьтесь – голый землекоп (Heterocephalus glaber), супермен мира млекопитающих, да и, пожалуй, животного мира, вообще.

Вы скажете: "Не может быть! Ведь все знают, что настоящие супермены имеют трусы (которые они обычно носят поверх штанов). А у этого ни трусов ни штанов. Сплошное безобразие!" Всё так, но я продолжу настаивать (на вишнёвых косточках) и расскажу вам чем он такой суперский. Так утверждать есть несколько причин.

Но сначала краткая справка. Эти грызуны живут в Африке, в основном на территории Эфиопии, Кении и Сомали. Обитают в норах, колониями по семьдесят-восемьдесят особей.

Во-первых, он не чувствует боли. Ни от ран, ни от термических или химических ожогов. Вы не сможете сделать ему больно, только если не влюбите в себя и не бросите. В клетках его кожи отсутствуют нейромедиаторы, которые проводят сигналы боли по нервным волокнам.

Во-вторых, он может жить в атмосфере с высочайшей концентрацией углекислого газа, которая смертельна для большинства живых существ. А его нейроны способны к регенерации даже после длительного кислородного голодания (у человека в нейронах происходят необратимые изменения уже спустя пять-шесть минут).

В-третьих, землекопы живут около сорока лет (что в десятки раз превышает продолжительность жизни грызунов), и практически не подвержены раку. Такая особенность их организма связана с необычными способностями восстанавливать повреждённые участки ДНК и активной выработкой теломеразы – фермента, который отключает естественное старение клетки, делая её фактически бессмертной.

Изучение ДНК голых землекопов и совокупности факторов, влияющих на их необычное долголетие является одной из двадцати пяти научных идей по достижению физического бессмертия организма. Так что, этот малыш вполне может стать тем самым эликсиром если не бессмертия, то по крайней мере исключительного долголетия.

Ну, а у меня всё. Надеюсь вас развлёк мой небольшой очерк. Он составлен по материалам моего телеграм-канала "Планетяне". Если вам интересно каждый день узнавать о необычной природе нашей планеты, приглашаю на борт:

Школьные факты: пандовый бонус

Мы с большой пандой хотим вас удивить и предлагаем 7 любопытных фактов:

1. Контрастная чёрно-белая окраска панд является их визитной карточкой, вот только учёные до сих пор не могут прийти к единому мнению о её предназначении.

Гипотезы выдвигаются разные. Одни считают, что это предупреждение для врагов об опасности, другие – что это способ коммуникации между собой, а третьи – что чёрные пятна помогают аккумулировать тепло солнечных лучей.

Но мне больше всего импонирует точка зрения учёных из США, которые пришли к выводу, что контрастная окраска – это одно приспособление к жизни в разных ландшафтах. Белый цвет позволяет оставаться незаметными на фоне снега, а чёрный – скрываться в тенях густых лесов. Из-за бамбуковой диеты панды не могут запасти достаточно жира, чтобы впасть в спячку, и не способны быстро линять, чтобы менять цвет в соответствии с сезоном, а ведь им приходится круглый год перемещаться в поисках еды на большие расстояния – от тропических лесов до снежных гор

2. Не все панды чёрно-белые: в горах Циньлин на западе Китая встречаются мишки с коричнево-белым окрасом, и их даже выделили в отдельный подвид.

От своих чёрно-белых родственников циньлинские панды отличаются меньшим черепом, более крупными зубами и, конечно же, коричневой окраской темных участков тела. Эксперты считают, что большие панды разделились на два подвида около 10 000 лет назад, когда часть популяции оказалась в изоляции в горах Циньлин. В результате дрейфа генов в новой популяции произошло распространение и закрепление мутации, приводящей к нарушению последовательности аминокислот в белке, отвечающем за пигментацию шерсти.

3. Большая и малая панда – не родственники. Большая панда – представитель семейства Медвежьи, а малая – семейства Пандовые из подотряда псообразных.

Откуда же взялось одинаковое имя? Дело в том, что европейские зоологи, впервые познакомившиеся с большой пандой в 1869 году, изучили строение её лап и на этом основании отнесли к енотам, сблизив с уже известной науке красной пандой, которую в то время как раз к енотовым и относили.

В итоге нашего сегодняшнего героя стали именовать большой пандой, а прежняя панда обрела определение «малая». Конец истории вы уже знаете: на сегодняшний день ни тот зверь, ни другой к енотовым больше не относится – таковы оказались результаты молекулярно-генетического анализа.

4. Большая панда отделилась от остальных медведей 15-25 миллионов лет назад, на заре становления группы, но то, что 98% её рациона составляет бамбук – всё равно очень удивляет.

Время от времени панда не прочь разнообразить рацион и закусить птичьими яйцами, личинками насекомых, рыбой, грызунами, но происходит это нечасто, а ведь представителем отряда Хищные она быть не перестала. И это значит, что её пищеварительная система просто не заточена под вегетарианство: нет ни обильной симбиотической микрофлоры, ни удлинённого кишечника, ни многокамерного желудка. Так что из съеденной растительности панде удаётся усвоить не больше 17% питательных веществ, а значит есть приходится всё время: в сутки панда бодрствует около 16 часов, из них 12 – ест.

5. Одна из самых удивительных особенностей панды — это шестой палец на передних лапах.

Настоящим пальцем он не является, а является видоизменённой костью запястья, которая превратилась в нечто, похожее на противопоставленный большой палец. С помощью этого пальца панда удерживает стебли бамбука, обкусывая с них листья. Удобненько!

6. Детёныши большой панды при рождении весят от 90 до 130 граммов, что составляет примерно 1/900 массы тела их матери.

У большинства млекопитающих новорожденные весят примерно в 26 раз меньше, чем взрослые, но у медведей это соотношение традиционно сильно отличается от других зверей и составляет примерно 1:400. Одна из них наиболее популярных гипотез объясняет этот феномен тем, что беременность медведицы часто совпадает с зимней спячкой, а в этот период их энергетические запасы и внутренние резервы ограничены.

Ну а тот факт, что разница веса матери и новорожденного у панд ещё сильнее, большинство специалистов связывают с поздней имплантацией оплодотворенной яйцеклетки. Несколько месяцев она находится в утробе, не развиваясь. Такая задержка развития эмбриона встречается у всех медведей, но у панд выражена наиболее сильно.

7. По сути, человек – единственный враг большой панды.

Взрослая панда не боится никого, потому и может позволить себе неспешно есть по 12 часов в сутки. Детёныш гипотетически может стать жертвой леопарда или стаи красных волков, но малыши обычно ходят под защитой матери, с которой эти хищники связываться ни за что не станут, так что на грань вымирания больших панд поставили люди. Причём не охотники, а мирные крестьяне, не желавшие никому зла.

Они заселяли горные долины, расчищали участки леса под поля и огороды, и, в конце концов, единый лесной массив распался на отдельные островки, способные дать приют лишь небольшому числу медведей. Такие маленькие группы, отрезанные от сородичей, обречены были на скрещивание «внутри себя», а значит, на постепенное вырождение и угасание. По данным на ноябрь 2024 года, численность больших панд в дикой природе составляет 1900 особей. Ещё 757 животных живут в неволе.

Приглашаю вас также на свой канал Записки учителя биологии – там ещё больше интересного о живой природе.

Самые добрые куньи

Помните, как недавно в статье про соболя мы с вами говорили о том, что отбитость – главная черта практически всех куньих? Слово «практически» затесалось в это заявление не просто так, и сегодня я хочу рассказать вам об одном из куньих, которое является концентрированным сгустком милоты, безо всяких «но».

Это, друзья, азиатская бескоготная выдра, и она совсем не похожа на ту выдру, что живёт в водоемах нашей страны, и уж, тем более, по своим повадкам не имеет ничего общего с гигантской амазонской выдрой. Внешне она, конечно, обычная выдра, вот только очень маленькая. Вес взрослых особей обычно не превышает 3 килограммов – меньше домашней кошки!

Бескоготными этих выдр называют не просто так: когти у них очень короткие, а у некоторых – и вовсе отсутствуют. При этом всём милая зверушка ухитряется выживать в азиатских джунглях, обитая на берегах болот и горных речек, то есть именно там, где охотятся леопарды, крокодилы, питоны и прочие страшные животины, против которых не каждый крупный и когтистый способен выстоять, а тут это, мелкое и мягколапое. Как же они справляются?

А справляются они, потому что точно знают, что один в поле не воин. Живут азиатские выдры тесными и очень дружными семейными группами до 15 особей. Во главе каждой семьи стоит доминантная моногамная пара, а все остальные члены коллектива – это их дети, как совсем юные, так и взрослые, остающиеся с родителями в качестве добровольных помощников. Никто не подкрадётся к семье незамеченным, когда во все стороны устремлены внимательные выдрячьи взоры.

Вырасти для азитской выдры – не значит перестать быть ребёнком в душе. Специалисты, занимающиеся этими животинками в зоопарках, рассказывают, что они никогда по-настоящему не взрослеют, проживая всю свою жизнь в состоянии игры.

И в эту игру включается всё семейство: они шутливо борются, вычёсывают друг другу шёрстку и, как котята, собирают по всей округе игровые снаряды – необычные камни и палочки, ветки и ракушки. И всё это общее – члены семьи друг другу не конкуренты, а опора и поддержка. Им незачем делить ни игрушки, ни еду, ведь подходящей еды вокруг завались.

Да-да, характерной для куньих агрессивной охотой азиатские выдры не увлекаются. Питаются они в основном крабами и моллюсками, изредка дополняя рацион мелкой рыбой и лягушками. За добычей, кстати, они ходят обычно по одному, ну да оно и логично – не улитку же всей толпой ловить. Впрочем, мелкие иногда составляют компанию старшим, чтобы обучиться премудростям, а учиться там есть чему.

Не забываем, что у азиатских выдр с когтями напряжёнка, а без них вскрыть какого-нибудь двустворчатого моллюска, знаете ли, непросто. Когтей-то у выдр нет, а вот мозги – есть, и хитрости через край, так что наши герои нашли выход: они оставляют моллюсков на солнце, и те от нагрева открываться сами – ну как в кастрюле при варке. Кушать подано!

Добродушие азиатских выдр вообще не знает границ – они мирно сосуществуют даже с соседними семействами выдр и никогда не затевают драк и делёжек территории. Единственное, что им не по нраву – это шатающиеся на семейном участке одиночки, отбившиеся от родной семьи и ещё не сформировавшие свою. Вот этих они не любят и быстренько прогоняют всей толпой. Наверное, потому что не понимают, зачем бродить в одиночку, когда есть родной коллектив, в котором так здорово спать в обнимку и вместе играть с веточками да камушками.

Приглашаю вас также на свой канал Записки учителя биологии – там ещё больше интересного о живой природе.

Рост моего хищного растения

Ну точнее кувшина

Слегка раскрыл кувшин

Растение спустя 20 дней после покупки

А купил я 14 сентября. Сейчас почти все кувшины отсохли потому что зима