Лига историков

Формирование территории России. Часть 19

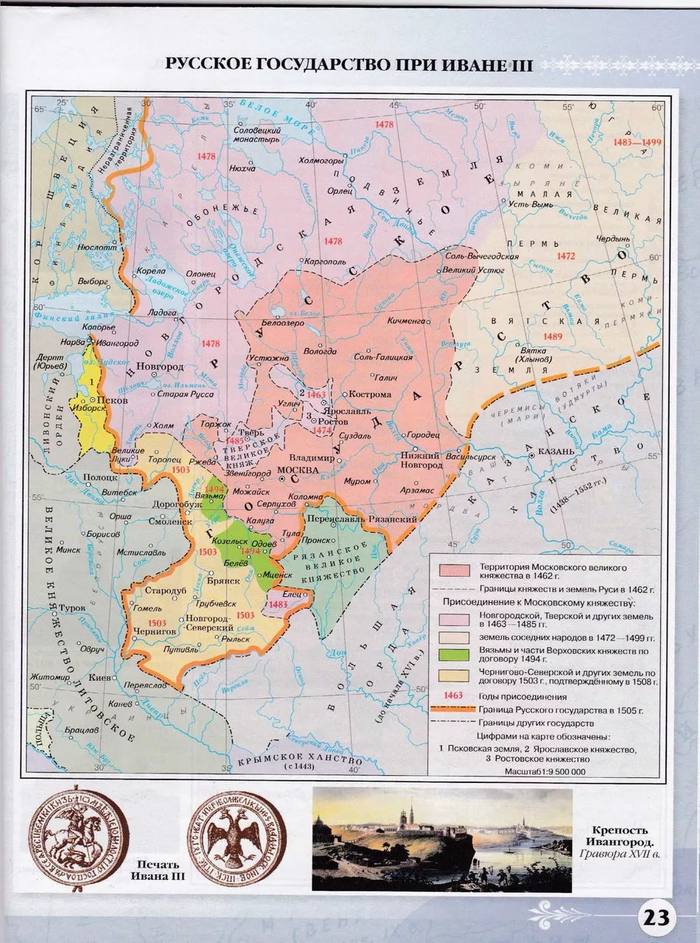

Так, продолжаем наш неспешный рассказ. Предыдущие серии были прелюдией. А вот сейчас ГЛАВНЫЙ ХИТ. Если Иван Калита был талантливым менеджером, а Дмитрий Донской — героем-мстителем, то наш новый герой Иван III Васильевич — это настоящий архитектор империи. При нём Русь не просто встала с колен (чем она регулярно занималась и занимается со времён Владимира Святого). Она надела доспехи, взяла в руки меч и заявила о себе как о новой мировой силе.

Итак, встречаем: Иван III. Внук Василия Тёмного, взошедший на престол в 22 года. Характер замкнутый, молчаливый, расчётливый. Решения принимал один, советовался редко. Именно таким и должен был быть человек, которому предстояло завершить дело шести поколений своих предков. Он не стал мелочиться и сразу взялся за всё сразу. План был прост: собрать все русские земли вокруг Москвы и окончательно разорвать отношения с Ордой. И он его выполнил.

Однако если перед его предками был близкий и равный враг (Тверь), то перед Иваном III замаячил куда более серьёзный и сильный зверь — Господин Великий Новгород. Самый жирный кусок древнерусского пировга. Богатая, вольная боярская республика давно решила, что с Москвой ей не по пути, и запросилась в подданство... к Литовскому княжеству. Для Ивана это был casus belli. В 1471 году он разбил новгородское ополчение на реке Шелони. Но не стал брать город, дал им время одуматься. Они не одумались. В 1478 году московские полки просто подошли к городу и взяли его в осаду. Новгород капитулировал без боя. Вечевой колокол, символ свободы и новгородской вольницы, сняли и увезли в Москву. Республике конец, да здравствует Империя! Территории Москвы увеличились в разы, поскольку от Новгорода зависели земли от Чудского озера и Невы, до Кольского полуострова и Урала (про рост территорий читайте здесь).

Усмирение Новгорода навсегда вывело Москву в лидеры Восточной Европы, однако был последний серьёзный конкурент. Тверской князь Михаил попытался лавировать между Москвой и Литвой. Иван пришёл к Твери с огромным войском. Тверское боярство, видя бесперспективность сопротивления, массово перешло на службу к Ивану. Михаил бежал. Тверь была присоединена почти бескровно. Дело было сделано — Северо-Восточная Русь была едина.

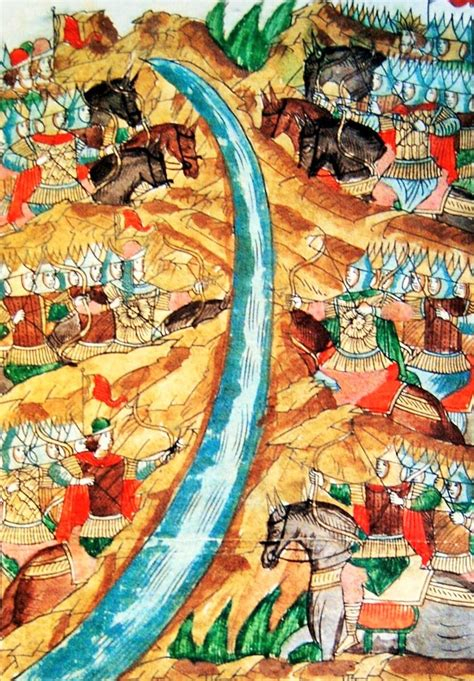

Пока Иван собирал земли, в Большой Орде к власти пришёл хан Ахмат. Он решил восстановить власть над Русью и собрал огромное войско. В 1480 году он подошёл к реке Угре, тогдашней границе русских земель. Однако Иван был уже не наследником лихих князей, по типу своего предка Дмитрия Донского. Он мыслил уже на действительно имперском уровне. Он не стал бросаться в лобовую атаку. Вместо этого он выставил на противоположном берегу полки и начал... ждать. Неделю, две, месяц. Началась то самое «стояние на реке Угре», знакомое многим из школьных учебников. Однако в чём же была суть и стратегический замысел Ивана в таком финте ушами? А дело было в том, что в отличие от темника Мамая, узурпатора и смутьяна, которому надавал по шее Дмитрий Донской, хан Ахмат был легитимным и законным правителем. А значит его власть была от самого Бога, и воевать с таким было то же самое, что идти войной на небеса. В принципе можно, но очень страшно психологически. И Иван выбрал поистине правильную тактику — ни мира, ни войны. То есть он своим стоянием ясно указывал Ахмату — мы войны не хотим, но если сунешься, то пеняй на себя. Бог видит, мы не хотели.

А вот у Ахмата была полностью другое видение ситуации. Он шёл в карательный набег, дабы восстановить статус-кво, как это было при его предках. Он не рассчитывал на серьёзную битву стенка на стенку, да ещё с войском, которое к тому моменту уже имело артиллерию. В итоге ордынская конница пыталась переправиться сходу и ударить прям на берегу, но была отбита огнём пушек. Ситуация зашла в тупик. Простояв так до ноября, обе армии (которые находились вообще-то в голом поле) начали голодать и мёрзнуть. Иван отвёл войска на более удобные позиции. Ахмат, решив, что это ловушка (и испугавшись известий, что в его столице хозяйничают русские отряды), дал приказ отступать. Просто развернулся и ушёл. Ни одного главного сражения. Ни одной громкой битвы. Но именно это «не-сражение» положило конец 240-летнему монголо-татарскому игу. Орда просто ушла и больше никогда не возвращалась с большими походами.

Получив такой бафф на политическом уровне Иван III снова проявил себя как крепкий государственник. Он решил не просто закрепить свои успехи, а увековечить их в своей династии, да не абы как, а переняв угасающую славу Второго Рима — Византии. Он решил попросить за себя Софью Палеолог, племянницу последнего византийского императора. Именно этот брак сделал Москву духовной наследницей Византии. Появился византийский герб — двуглавый орёл. Отсюда же родилась идея, что «Москва — Третий Рим, а четвёртому — не бывать». Иван стал именовать себя «Государь всея Руси», подчёркивая права на все древнерусские земли, чем заложил основу территориальных претензий которая докатилась аж до Николая II с его идеей-фикс о возвращении взад давным-давно утерянной Галиции.

В итоге к моменту смерти Ивана III в 1505 году он оставил своему сыну Василию III не набор разрозненных княжеств, держащихся на личности правителя, а единое, независимое, мощное государство с чёткой идеологией (византийство), сильной центральной властью и огромными территориями от тайги до Британских морей Северного Ледовитого океана до границ с Диким Полем, от Финского залива до Урала. Но это было только начало пути. Просто Русь стала Россией, и перешла от состояния местечковой державы в статус квазимперии со своими геополитическими интересами в Евразии. Впереди были войны с осколками Орды (Казанью, Крымом), борьба за выход к Балтике и присоединение оставшихся русских земель. Но основа была заложена на века. Появилась Россия.

В следующей серии: как Василий III добивал последние уделы, как началась борьба с Крымом и как умирающая династия готовила почву для самого главного русского тирана — Ивана Грозного. Встречаем отца Грозного! Не переключайтесь!

"Предатель-Герой" Георгий Зотов

Предатель Родины, герой Советского Союза. История самой глупой измены в мире.

Жил-был такой офицер советских ВВС, лётчик Семён Трофимович Бычков. Великая Отечественная война застала его в возрасте 23 лет в звании младшего лейтенанта. В июле 1942-го Бычков попал под трибунал за поломку самолёта (неудачно приземлился спьяну), ему присудили пять лет колонии, но затем отправили на фронт. Дрался Бычков так лихо, что судимость сняли спецприказом Военного совета. Отчаянный Семён обрёл погоны капитана и занял должность заместителя командира 482-го истребительного авиационного полка. А 2 сентября 1943 года Бычков был удостоен звания Героя Советского Союза, награждён медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина: за 15 немецких самолётов, лично сбитых в воздушных дуэлях. В представлении к награде было сказано: «проявил себя отличным лётчиком-истребителем, у которого отвага сочетается с большим мастерством». Кто бы мог подумать, что всего через несколько месяцев Бычков начнёт верно служить… немцам.

10 декабря 1943-го истребитель Семёна сбили огнём зениток: лётчик получил ранения и в бессознательном состоянии попал в плен к солдатам вермахта. Удивительно, но весьма скоро, уже в феврале 1944-го, капитан пошёл на сотрудничество с нацистами. Как впоследствии (после Победы) объяснял Бычков следователям на допросах в Москве, его избили и вынудили к измене. Однако, соседи Бычкова по лагерю Морицфельд в Польше рассказали иное: Семён добровольно решил работать с нацистами. Причиной послужила судимость за поломку самолёта в 1942 году, ибо капитан затаил обиду: подумаешь, выпил и истребитель угробил, это не повод под трибунал храбреца отдавать. Заслужив доверие оккупантов, Бычков до июня 1944-го участвовал в антипартизанских операциях люфтваффе у Двинска, обстреливая своих соотечественников с воздуха.

Далее, Бычков примкнул к генералу Власову, записавшись в 1-й авиационный полк Комитета освобождения народов России (КОНР), созданный нацистами в октябре 1944-го. Уже стало ясно, что рейху приходит конец. Бычков словно этого не понимал. Он ездил по лагерям военнопленных, выступал там с речами, горячо уговаривая советских солдат переходить во власовскую «Российскую освободительную армию» (РОА). Подавляющее большинство на призывы бывшего капитана не реагировало: одним помогла верность присяге, другим – мысль, какой же идиот примкнёт к немцам, если сейчас они отступают по всем фронтам? Но Бычков отчего-то уверился: немцы не проиграют войну. «Смотрите, Гитлер дошёл до Москвы, сталинские войска не пали духом, и сейчас ситуация поменялась, – говорил он. – Так снова случится, будьте уверены. Дойдём до Германии, и потом погонят нас обратно. Немец совсем не дурак». В феврале 1945-го предатель получил от своих хозяев звание майора РОА и знак отличия 3-го класса «За заслуги», чем ужаснейше гордился. Мол, большевики не ценили такого чудесного спеца, всего лишь до капитана дослужился за столько лет, зато немцы хвалят и награждают. Поразительно: оставалось всего 3 месяца до Победы, а Бычков восторгался своей карьерой в организованных гитлеровцами формированиях. Реально, он являлся самым глупым изменником из всех, кто сотрудничал с нацистами.

Завершилась эта глупость вполне себе логично. В конце апреля 45-го даже весьма неумный экс-герой Советского Союза наконец-то сообразил, что «Великая Германия» рушится, а его на Родине ждет как минимум расстрел, как максимум виселица. Бычков решил обмануть судьбу и сдался военнослужащим 12-го корпуса 3-й американской армии. Он спокойно предложил свои услуги американцам, думая, что его с руками оторвут. Ожидания предателя не оправдались – в сентябре 1945-го Семёна Бычкова передали советской стороне. На допросах Бычков то утверждал, что его били и заставили служить немцам, то заявлял, что это был секретный план, дабы втереться к нацистам в доверие и убить Власова или самого Гитлера. Изменнику не поверили. 24 августа 1946 года Бычкова приговорили к высшей мере наказания. Тот подал прошение о помиловании. Не помогло. 4 ноября экс-пилота расстреляли.

©Zотов

https://vk.com/wall736437447_173677

"Золотой век" Германии был до объединения: западные немцы тоскуют по беззаботным временам Вилли Брандта, восточные - по эпохе ГДР

КАК ЖИЛА ВИТРИНА СОЦИАЛИЗМА - ГДР?

Продвинутая ГДР являлась самой западной республикой соцлагеря. И самой лучшей по общему уровню жизни.

Давайте же вспомним, как жили в советские времена восточные немцы.

Где жили восточные немцы?

Прежде всего отлично знакомы были жителям ГДР советские хрущевки, ведь многие восточногерманские города после войны восстанавливали именно советские специалисты.

В 1970-1980-е годы в ГДР появились целые микрорайоны типовой многоэтажной застройки - например, берлинский район Панков.

Правда, ГДР-вские хрущевки от советских несколько отличались. Например, тем, что душ тут мог быть один на два этажа.

Как питались и что покупали в ГДР?

Восточные немцы практически не знали проблем дефицита. Снабжение ГДР организовано было насколько можно было лучше во всем соцлагере.

В обычном сельском восточногерманском гастрономе можно было купить несколько видов сыра или колбасы, пиво, кофе, мыло и зубную пасту. Невиданная роскошь для глубинки в СССР!

За марки ФРГ в магазинах Интершоп жители ГДР могли вполне себе купить многие западные товары. Закрывали власти глаза и на черный рынок.

Перебои с поставками продуктов и очереди восточные немцы увидели лишь в конце 1980-х годов, накануне крушения стены и всей социалистической системы.

На чем ездили восточные немцы?

Относительно небольшая ГДР выпускала все вида транспорта - от велосипедов до грузовиков. Качественные и надежные марки Wartburg и Robur были отлично известны на весь соцлагерь.

Но самым известным стал, разумеется, культовый автомобиль Trabant, производившийся с 1950-х по 1980-е годы. Стоило это чудо техники даже дешевле Запорожца (5 тысяч марок против 7)!

Излишне говорить, что вся автомобильная промышленность ГДР оказалась добровольно-принудительно свернута с объединением Германии.

Где отдыхали восточные немцы?

Любимым местом отдыха восточных немцев было побережье Балтийского моря. Особенно популярен был знаменитый Варнемюнде близ Ростока.

Можно было поехать и в социалистическую заграницу - например, соседние Польшу или Чехословакию, в Советский Союз. А вот в капиталистический мир восточных немцев выпускали очень неохотно.

Что смотрели в ГДР по ТВ?

У восточных немцев с 1950-х по 1990-е годы имелось собственное самодостаточное телевидение - Deutscher Fernsehfunk. И два телеканала DDR TV-1 и DDR TV-2.

Интересно, что восточногерманское телевидение всегда было намного свободнее советского. Тут могли, к примеру, свободно показать новостной сюжет о нудистах, рассказывающих, почему им нравится загорать голышом.

В ГДР снимали собственное кино. Например, переосмыслявшее итоги войны - к примеру, фильм "Мама, я жив".

Также восточные немцы снимали сказки, фантастику, детективы. Знаменитыми стали снятые на киностудии DEFA ГДР-вские фильмы о смелых индейцах, борющихся за свою свободу: "Сыновья Большой Медведицы", "Вождь Белое Перо" и другие.

Телевидение и кино ГДР подарило немало красивых актрис и телеведущих. Многие из них известны были в СССР по тем самым знаменитым переводным картинкам.

Чем занимались дети ГДР?

Тут, как и в СССР, существовала своя пионерия. Вот только восточногерманские пионеры галстуки носили не красные, а синие. И вступали в пионерские организации уже с первого класса.

Имелись в ГДР и свои комсомольцы, в которые принимали с седьмого класса.

Остальгия

Сегодня в бывшем ГДР в тренде - остальгия (от Ost - восток), воспоминания о былых временах социалистической жизни.

Ведь объединение Германии весьма больно ударило именно по восточным немцам. И теперь даже молодежь восточных немецких земель ощущает себя особенной и не может простить западным господам всех возникших в 90-х проблем жителей бывшего ГДР.

Небольшое дополнение по теме. Ситуация со стрельбой по пытающимся преодолеть Берлинскую стену постепенно в восточной Германии забывается, все же много воды с тех пор утекло.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А что в это же время в ФРГ?

В западной Германии эпоху канцлера Вилли Брандта (1969-1974) вспоминают как лучшее для страны время. Экономика быстро развивалась, социальные реформы оказались весьма успешными и сформировали "западный вариант социализма", отношения с Москвой находились на позитивном пике, опасность мировой ядерной войны была минимальной, о наплыве мигрантов и вызванной им преступности речи не было, безумные "зеленые" идеи деиндустриализации никто и представить себе не мог воплощенными в жизнь, как и приход к власти их носителей. Не было и разгула ЛГБТ. Общественные настроения были в то время максимально позитивными, что отразилось и на кинематографе. Эта комедия о жизни в эпоху Вилли Брандта стала тогда самой популярной в стране, отражая общую атмосферу беззаботности:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Близкий по теме материал - как жила Венгрия при социализме: https://www.litprichal.ru/work/610752/

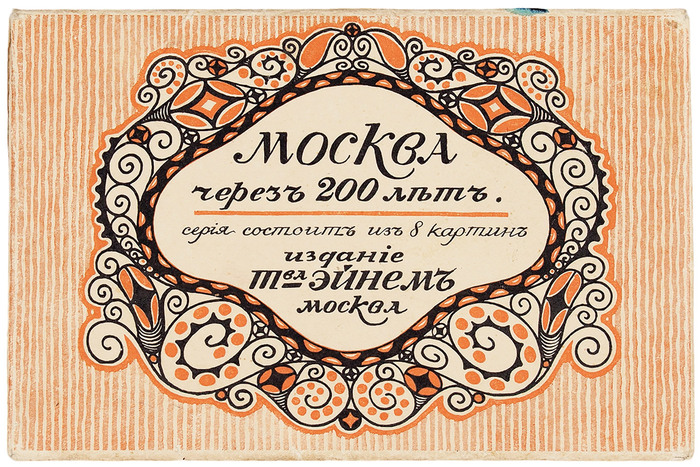

Альбом «Москва через 200 лет» или «Москва будущего» 1914 год1

В 1914 году «Товарищество Эйнемъ» выпустило серию шоколадных конфет под названием «Москва через 200 лет», в каждую коробку с конфетами упаковывалась и серия из 8 рекламных открыток такой же тематики. К каждой открытке прилагалось соответствующее описание, в полной мере раскрывавшее представления и ожидания наших предков.

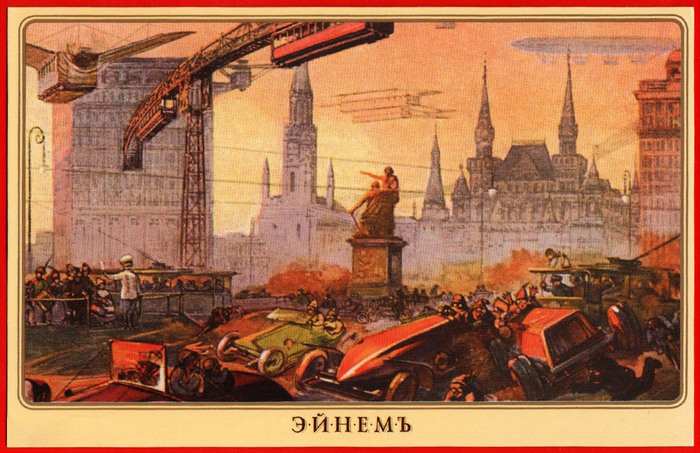

Москва будущего. Красная площадь.

Шум крыльев, звон трамваев, рожки велосипедистов, сирены автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин и Пожарский. Тени дирижаблей. В центре — полицейский с саблей. Робкие пешеходы спасаются на лобном месте. Так будет лет через 200.

Москва будущего. Петровский парк.

Мы мысленно переносимся в Петровский парк. Аллеи расширены до неузнаваемости. Древний Петровский дворец реставрирован, и в нем сосредоточен Музей Петровской эпохи. Повсюду бьют, сверкая, дивные фонтаны. Лишенный микробов и пыли, совершенно чистый воздух прорезывают дирижабли и аэропланы. Толпы людей в ярких костюмах XXIII века наслаждаются дивной природой на том же месте, где, бывало, гуляли мы, пра-пра-прадеды.

Москва будущего. Петербургское шоссе.

Красивая ясная зима 2259 года. Уголок «старой» веселящейся Москвы, древний «Яр» по-прежнему служит местом широкого веселья москвичей, как было и при нас, 300 с лишним лет тому назад. Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому летят, скользя, изящные аэросани. Тут же на маленьких аэросалазках шмыгают традиционные сбитенщики и продавцы горячих аэросаек. И в XXIII веке Москва верна своим обычаям.

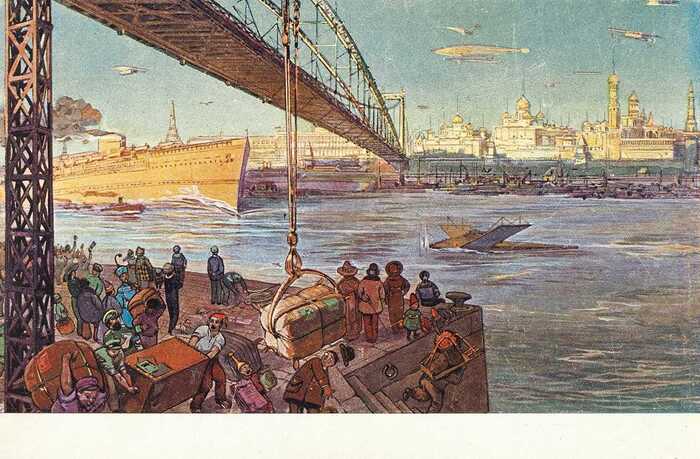

Москва будущего. Москворецкий мост.

Кремль так же украшает древнюю Белокаменную и с золотыми куполами представляет феерическое зрелище. Тут же у Москворецкого моста мы видим новые огромные здания торговых предприятий, трестов, обществ, синдикатов и т. д. На фоне неба стройно скользят вагоны подвесной воздушной дороги…У пристани готов вспорхнуть лёгкий гидроплан.

Москва будущего. Москва-река.

Оживленные, шумные берега большой судоходной Москвы-реки. По прозрачным глубоким волнам широкого торгового порта несутся огромные транспортные и торговые крейсеры и многоэтажные пассажирские пароходы. Весь флот мира — исключительно мирный. Военный упразднен после мирного договора в Гааге. В шумной гавани видны разнохарактерные костюмы всех народов земного шарa, ибо Москва-река сделалась мировым торговым портом.

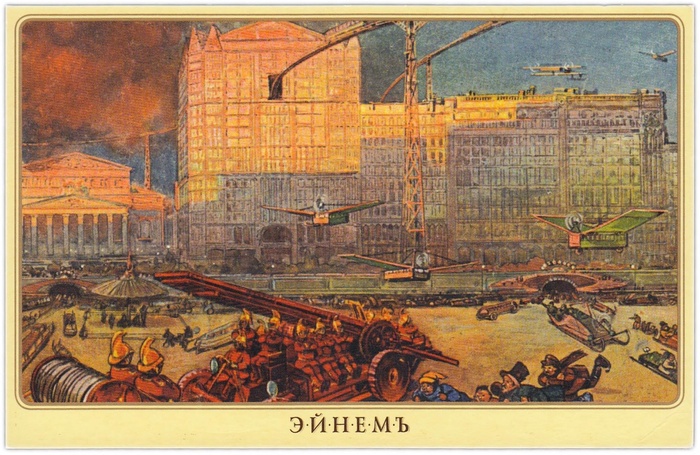

Москва будущего. Театральная площадь.

Темп жизни увеличился в сто раз. Всюду молниеносное движение колесных, крылатых, пропеллерных и прочих аппаратов. Существовавший еще в 1846 году Торговый дом Мюр и Мерлиз в настоящее время разросся до баснословных размеров, причем главные отделы его соединены с воздушными железными дорогами. Из-под мостовой вылетают многочисленные моторы. Где-то вдали пожар. Мы видим автомобильную пожарную команду, которая через мгновение прекратит бедствие. На пожар же спешат бипланы, монопланы и множество воздушных пролеток.

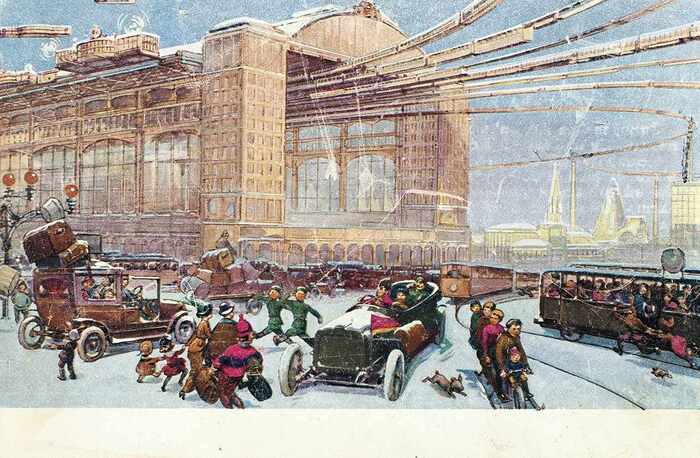

Москва будущего. Центральный вокзал.

Зима такая же, как и при нас, 200 лет назад. Снег такой же белый и холодный. Центральный вокзал земных и воздушных путей сообщения. Десятки тысяч приезжающих и уезжающих, всё чрезвычайно быстро, планомерно и удобно. К услугам пассажиров — земля и воздух. Желающие могут двигаться со скоростью телеграмм.

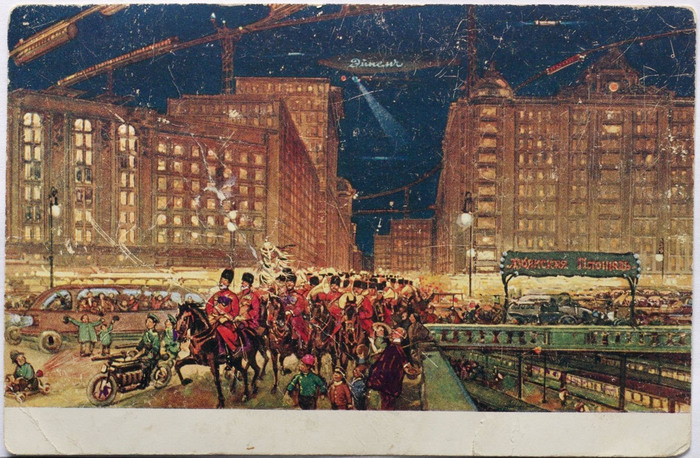

Москва будущего. Лубянская площадь.

Ясный вечер. Синеву неба чертят четкие линии светящихся аэропланов, дирижаблей и вагонов воздушной дороги. Из-под мостовой площади вылетают длинные вагоны Московского метрополитена, о котором при нас, в 1914 году, только говорили. По мосту над метрополитеном мы видим стройный отряд доблестного русского войска, сохранившего свою форму еще с наших времен. В синем воздухе мы замечаем товарный дирижабль Эйнем, летающий в Тулу с запасом шоколада для розничных магазинов.

Американо-мексиканская война. Часть 3. Революция в Техасе

Автор: Андрей Малов

И снова здравствуйте, уважаемые читатели! В прошлый раз мы рассмотрели, что же из себя представляла Мексиканская республика в первые годы своего существования, особенности развития Техаса в ее составе, и какие противоречия привели к тому, что эта территория оказалась на грани открытого восстания. Теперь же настало время узнать, как развивались события дальше.

Читайте также:

Первые выстрелы

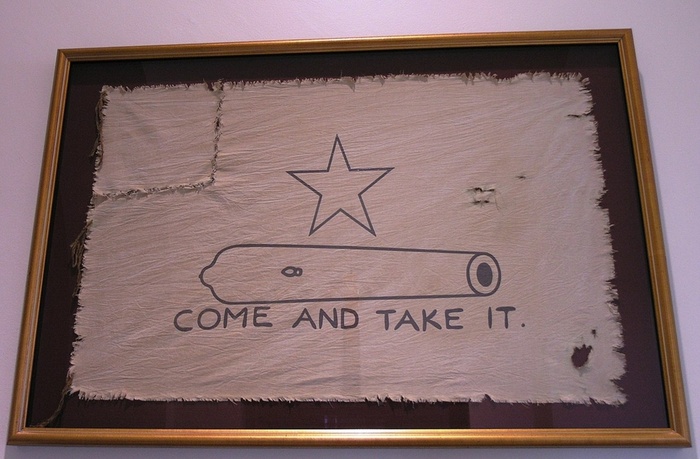

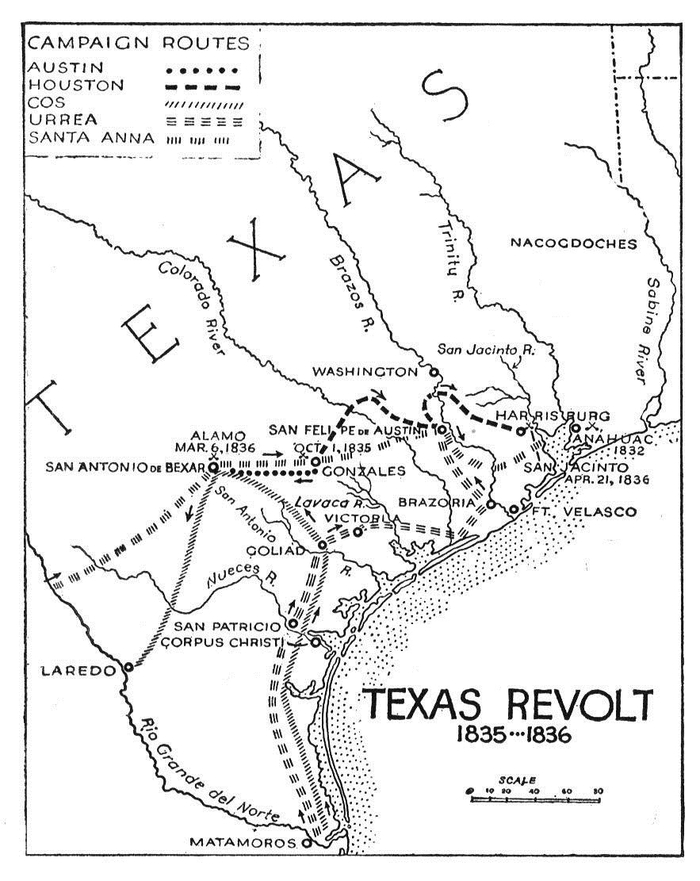

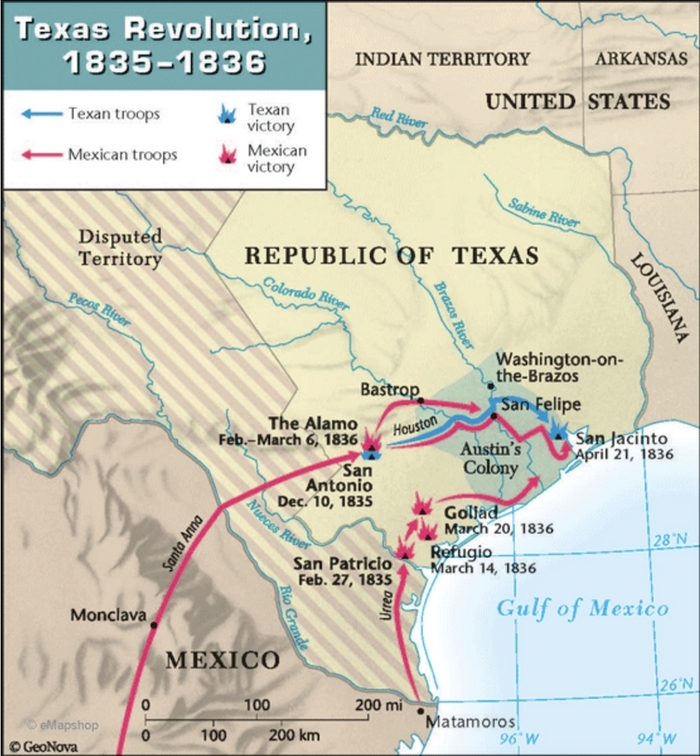

Практически в самом центре Техаса, неподалеку от города Сан-Антонио, бывшего в то времена столицей штата под названием Сан-Антонио-де-Бехар, находится небольшой городок Гонсалес. В 1831 году жители города попросили мексиканские власти одолжить им небольшое орудие для защиты от частых рейдов команчей. Просьба была удовлетворена, и пушка поступила в их распоряжение. 10 сентября 1835 года произошел, казалось бы, малозначительный инцидент - мексиканский солдат избил местного жителя, что однако повлекло за собой массовые протесты. Полковник Доминго де Угорчеа, командующий мексиканскими войсками в Техасе, счел, что в таких условиях оставлять орудие в руках гражданских неразумно и послал 5 рядовых и одного капрала вернуть орудие. Но жители Гонсалеса не подчинились и выпроводили солдат восвояси. Угорчеа не собирался идти на попятную и отправил отряд из ста кавалеристов лейтенанта Кастанеды с задачей отобрать орудие силой. 2 октября 1835 года их встретил отряд местной милиции численностью 150 человек под командованием Джона Мура, и разгорелось сражение, в котором мексиканцы потеряли двух человек убитыми и были вынуждены отступить несолоно хлебавши. Техасцы потерь не имели. Сама по себе эта перестрелка не стоила и выеденного яйца, однако именно она послужила сигналом к всеобщему восстанию по всему штату.

28 октября 1835 года произошло первое более-менее серьезное сражение войны за независимость Техаса – сражение при миссиии Консепсьон, где 90 повстанцев Джеймса Боуи и Джеймса Фэнина успешно отразили атаку 275 солдат Угорчеа, потеряв всего одного человека. Мексиканцы потеряли несколько десятков. 12 октября 600 человек под командованием Стивена Остина (которого впоследствии сменил Эдвард Бёрлесон) подошли к столице - городу Сан-Антонио - и взяли его в осаду . Город обороняли 1200 солдат мексиканской армии под командой генерала Мартина Перфекто де Коса, родственника Санта-Анны, которого тот послал усмирить непокорных смутьянов.

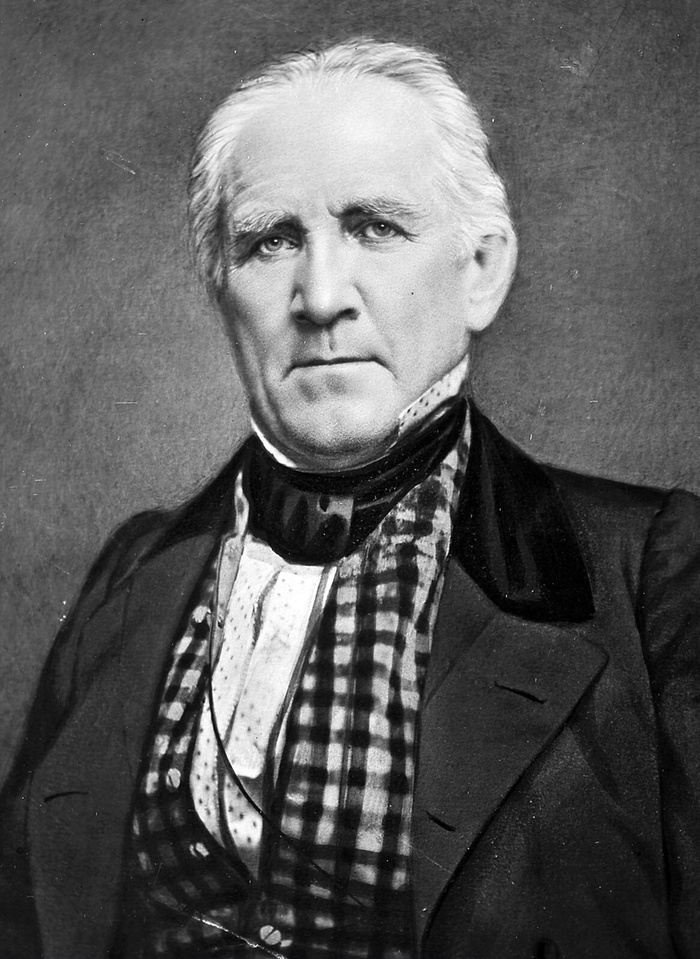

В ноябре делегаты от разных муниципалитетов Техаса собрались в Сан-Фелипе и учредили так называемое консультационное правительство. Они выступили за автономию Техаса в составе Мексики и избрали Генри Смита губернатором. Несмотря на первые успехи, дела у техасцев обстояли далеко не так радужно. Техасские вооруженные силы не имели никакого общего командования, офицеры препирались по пустякам, солдаты отказывались подчиняться приказам. Многие, решив, что дело уже сделано, начали возвращаться по домам. Остин обнаружил, что к числу его несомненных талантов военное дело не относится, и почувствовал облегчение, когда его отправили в США для переговоров о займах и помощи. После решительного штурма 11 декабря капитулировал Сан-Антонио, став еще одной победой в копилке повстанцев, но с организационной точки зрения в новоиспеченном государственном образовании творилась настоящая анархия. Правительство понимало, что необходимо объединить армию под общим началом, и избрало главнокомандующим Сэма Хьюстона, бывшего губернатора Теннесси, старого боевого товарища Эндрю Джексона, с которым он сражался против индейцев при Хорсшу-Бенд в 1814 году.

Наступление Санта-Анны

А тем временем Санта-Анна планировал ответный удар. Взяв несколько займов под непомерные проценты, он едва сумел набрать 6000 человек, чего, впрочем, должно было быть достаточно, чтобы разгромить еще менее многочисленные иррегулярные техасские войска. Однако армия Санта-Анны была плохо обучена, еще хуже оснащена, а медицинская служба отсутствовала в ней как класс, что впоследствии привело к огромным небоевым потерям. Большинство солдат были насильно завербованы на службу, но было в ней и большое количество осужденных преступников, которые предпочли службу в армии тюремному сроку. В декабре 1836 года это, с позволения сказать, воинство начало поход против мятежного штата. С подачи Санта-Анны мексиканский Конгресс объявил повстанцев вне закона и постановил считать всех сражавшихся против мексиканской армии преступниками, на которых не распространяются законы и обычаи войны.

Санта-Анна предпринял наступление по двум направлениям: генерал Хосе Урреа с 550 солдатами двинулся вдоль побережья Мексиканского залива, в то время как сам Эль президенте с основными силами наносил главный удар по Сан-Антонио - честь его семьи требовала отомстить за сдачу города. Единственными техасскими солдатами в Сан-Антонио были 100 человек полковника Джеймса Нилла, занимавшие старую католическую миссию Аламо, превращенную в кое-как укрепленный форт. В январе 1836 года туда прибыли небольшие подкрепления под командованием Джеймса Боуи, подполковника Уильяма Трэвиса, а также группа добровольцев во главе с героем фронтира и бывшим вигским конгрессменом Дэви Крокеттом. 11 февраля полковник Нилл покинул форт, дабы изыскать дополнительные подкрепления, в его отсутствие командование разделили Трэвис и Боуи. Трэвис и его люди не были самоубийцами. Они решили защищать Аламо, надеясь продержаться до подхода Нилла с подкреплениями. Однако Санта-Анна появился под стенами форта уже 22 февраля 1836 года во главе полуторатысячного войска. Защитников форта было всего 250 человек, включая гражданских. Санта-Анна поднял красный флаг, который означал отсутствие пощады. Трэвис созвал собрание и объявил, что все желающие могут уйти, если считают, что смогут прорваться через мексиканские линии, но только один мужчина и несколько женщин приняли его предложение. Вскоре к Санта-Анне прибыли дополнительные войска, доведя численность его армии до двух тысяч человек.

Самое интересное, что Санта-Анне вовсе не нужно было штурмовать Аламо. Его артиллерия, которая должна была прибыть в ближайшее время, легко пробила бы тонкие стены форта. Его разведка сообщила, что вражеских подкреплений поблизости нет, а у защитников, ослабленных дизентерией, осталось мало еды и питьевой воды. Однако Наполеон Запада приказал начать штурм ранним утром 6 марта, чтобы возможная капитуляция техасцев не лишила его славной победы. Несмотря на тяжелейшие потери, мексиканским солдатам удалось прорваться внутрь форта и перебить всех защитников. Последние полдюжины техасцев были взяты в плен благородным мексиканским офицером, который намеревался сохранить им жизнь. Однако Санта-Анна, который появился в Аламо только после окончания боя, чтобы не подвергать себя опасности, приказал убить всех пленных, после чего их зарубили саблями. Мексиканский лейтенант Хосе Энрике де ла Пенья, который восхищался храбростью своих врагов и презирал своего собственного командира, отметил, что люди "умерли, не жалуясь и не унижаясь перед своими палачами". В итоге, почти все защитники Аламо погибли - Санта-Анна пощадил лишь нескольких женщин и двух чернокожих рабов. Потери атакующих были очень высокими и составили, по разным данным, от 400 до 600 человек.

Санта-Анна был доволен - его армия одержала победу, а на потери ему было, в общем-то, наплевать. После взятия столицы Техаса он не сомневался, что повстанцы полностью деморализованы, и с мятежом будет покончено в самое ближайшее время. Однако он сильно ошибался. Техасцы и не думали сдаваться, а ничем не оправданная жестокость диктатора как раз наоборот разжигала в них жажду мести и решимость бороться до конца. Однако давайте на время покинем нашего новоиспеченного Наполеона и посмотрим, как обстояли дела у генерала Урреа.

Его отряд уверенно продвигался вдоль побережья, практически не встречая сопротивления. 27 февраля он с легкостью разбил небольшой техасский отряд у Сан-Патрисио, а 15 марта выбил повстанцев с укрепленных позиций у Рефухио. Урреа продолжал преследовать отступающего неприятеля и 19 числа настиг их у Колето. Техасцам под командованием Джейсма Фэнина удалось отразить несколько атак неприятеля, но они были истощены долгим маршем, и у них не хватало воды, чтобы напоить раненых и охладить орудия. Наутро, увидев, что к Урреа подходят подкрепления, Фэнин принял решение сдаться. Урреа пообещал Фэнину, что с его людьми будут хорошо обращаться и повел колонну пленных в ближайший городок Голиад. Зная о приказе Санта-Анны не щадить пленных, он предпочел попросту не брать на себя такую ответственность и вскоре покинул город, хотя, к его чести, и написал письмо президенту с просьбой сделать в данном случае исключение. Надо ли говорить, что на Санта-Анну ходатайство генерала не произвело никакого впечатления - он не собирался отступать от своего слова и приказал казнить всех попавших в плен при Колето. 27 марта 445 техасцев были расстреляны, лишь 28 счастливчикам удалось притвориться мертвыми и избежать сей печальной участи. В историю это постыдное событие вошло как Голиадская резня.

Такая ничем не обусловленная жестокость, абсолютно ненормальная для Америки начала XIX века, вызвала просто шквал ярости не только в самом Техасе, но и в Соединенных Штатах. Оно и понятно, ведь большинство из погибших при Аламо и Голиаде были американцами - либо недавно поселившимися в Техасе, либо вызвавшимися помочь своим друзьям и родственникам. Если до этих событий большинство американцев относилось к событиям в Техасе со сдержанным сочувствием, то теперь многие из них горели желанием отомстить за своих соотечественников, и, как следствие, армия Сэма Хьюстона, возглавившего основные техасские силы, серьезно пополнилась за счет добровольцев. Тем не менее, ситуация для новоиспеченной республики (на конвенции 2 марта делегаты абсолютным большинством голосов приняли декларацию о независимости Техаса) оставалась крайне серьезной. Силы Санта-Анны превосходили войска Хьюстона числом почти в 6 раз! Техасский главком понимал, что его единственный шанс – отступать в лесистые северо-восточные части страны, растягивая линии коммуникации противника и ожидая своего шанса. И такой шанс ему представился.

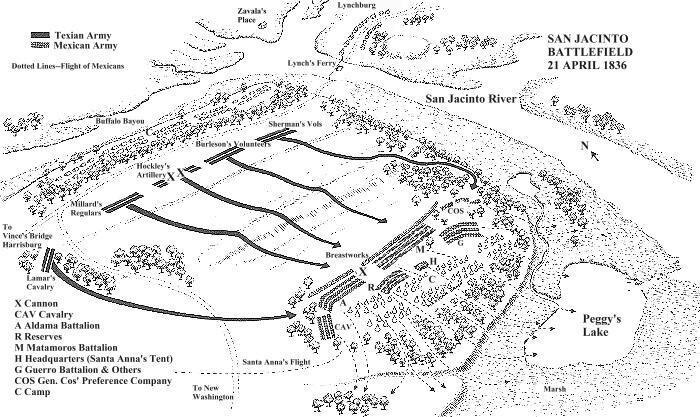

Сан-Хасинто и рождение одинокой звезды

19 апреля 1836 года Санта-Анна со своей потрепанной тяжелыми маршами армией настиг неприятеля у окрестностей города Линчбурга возле слияния рек Сан-Хасинто и Баффало Байу. Хьюстон расположил свои войска спиной к реке Баффало в дубовой роще, чтобы скрыть свою численность и обеспечить укрытие для стрелков. Диктатор решил, что дело в шляпе – противник прижат к реке, отступать ему некогда, а потому можно остановиться, дождаться подкреплений и спокойно планировать атаку. Только вот место было выбрано крайне неудачно – лагерь разбили на открытой местности, где его армия была как на ладони. Утром 21 числа к нему пришли подкрепления под командованием Мартино Перфекто де Коса, доведя численность мексиканских войск до 1200 - 1500 человек (точное число неизвестно). Техасская армия серьезно уступала им в численности – она насчитывала не более 800 солдат, однако у нее были свои преимущества - сильная позиция на местности и высочайший боевой дух. Солдаты Хьюстона устали от бесконечного отступления и жаждали мести за кровь своих товарищей.

Несмотря на то, что большинство командиров в армии Хьюстона высказалось за пассивное ожидание атаки противника, чтобы воспользоваться преимуществом местности, техасский генерал понимал - нужно атаковать, ведь лучшего шанса расправиться с Санта-Анной может больше не представиться. Ненавистный враг здесь, и с ним всего лишь часть его армии - Бонапарт в миниатюре умудрился еще раз разделить свои силы, чтобы контролировать как можно большую территорию, и тем самым совершил классическую оперативную ошибку. Наметанный глаз старого вояки тут же оценил все недостатки позиции неприятеля - мексиканцы расположились на бивак в чистом поле, но перед их лагерем был небольшой холм, который мог скрыть линии атакующих. К тому же, беспечные командиры Санта-Анны даже не выставили часовых - мысль о том, что повстанческий сброд способен на активные действия, даже не приходила им в голову. Хьюстон приказал сжечь единственный мост через реку, чтобы ни у одной из армий не было пути к отступлению - все должно было решиться здесь и сейчас.

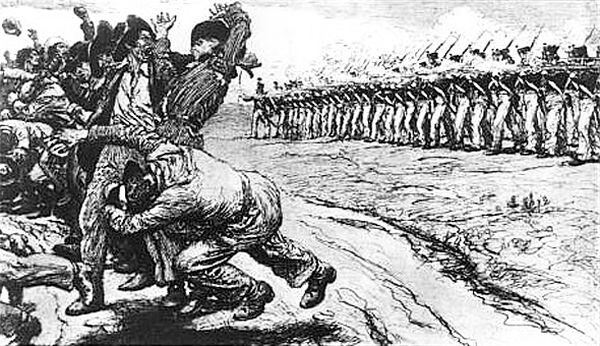

В полчетвертого пополудни, произнеся перед солдатами пламенную речь, в которой призвал их мстить за павших соотечественников, Хьюстон скомандовал общее наступление. Скрытно перейдя поросшее высокой травой поле, техасцы с криками "Помни Аламо!" и "Помни Голиад!" внезапно атаковали лагерь зазевавшегося противника. Сделав всего один залп, они бросились в рукопашную на ничего не подозревавших мексиканцев, и те не смогли оказать вообще никакого сопротивления. Санта-Анна и его генералы пытались навести хоть какое-то подобие порядка в полном хаосе, который охватил их войско, но тщетно - армия фактически перестала существовать, превратившись в неуправляемую толпу, которая стала разбегаться кто куда. Некоторые мексиканские солдаты попытались уйти через ближайшее болото в сторону озера Пегги, но техасские стрелки, расположившиеся по его берегам, безжалостно расстреливали их из нарезных ружей. В итоге сражение превратилась в натуральную бойню - 650 мексиканцев было убито, 208 ранено и 300 попало в плен. Техасцы недосчитались всего лишь 11 человек убитыми и 30 - ранеными, включая самого Хьюстона, возглавлявшего атаку. Вся битва длилась всего лишь 18 минут.

План Хьюстона сработал блестяще - успех техасской армии был грандиозным, однако он был омрачен одним весьма тревожным обстоятельством - Санта-Анну нигде не могли найти. Войска диктатора не были единственными мексиканскими силами в Техасе. У генералов Урреа и Фелисолы в распоряжении было еще 4000 солдат, и если Санта-Анна сумеет добраться до них, то повстанцам явно не поздоровится. Но куда же он делся?

Видя, что дело запало керосином, Скверный карлик (как называли его враги) счел, что самое разумное - это сделать ноги, и поскакал к единственному мосту через Сан Хасинто. Каково же было его разочарование, когда он увидел, что никакого моста там больше нет. Однако наш герой не растерялся - Эль президенте переоделся в форму рядового драгуна и скрылся на болотах. На следующий день техасские солдаты его нашли, но поначалу не узнали Его превосходительство в столь жалком облачении. Санта-Анну сдали собственные же подчиненные, уставшие от откровенно скотского к ним отношения - когда его привели в лагерь, они тут же указали на своего бывшего главкома, которого немедленно отвели к Хьюстону.

Большинство техасских солдат требовало расстрелять негодяя на месте, но тот умолял пощадить его и обещал приказать всем мексиканским войскам покинуть территорию Техаса. Он написал письмо генералу Висенто Филисоле, чтобы тот отступил в район Сан-Антонио и ждал дальнейших указаний. Генерал Урреа умолял Филисолу не слушать опозоренного диктатора и продолжать войну, но, учитывая деморализованное состояние войск, плохое снабжение и отвратительную погоду - весенние дожди превратили и так немногочисленные дороги в непроходимые болота - тот решил не искушать судьбу и выполнил приказ. Санта-Анна провел в плену три недели, все это время ведя переговоры с Хьюстоном и временным президентом Техаса Дэвидом Бёрнетом. В итоге, 14 мая 1836 года были заключены так называемые Веласкские соглашения, согласно которым все военные действия немедленно прекращались, мексиканские войска отводились за Рио Гранде, пленные освобождались, а Санта-Анне гарантировалось право безопасного прохода в Веракрус. Помимо официальной части соглашений были и тайные - Санта-Анна обязывался ходатайствовать перед Конгрессом о признании независимости Техаса и установлении границы по Рио Гранде.

Когда вести о разгроме при Сан-Хасинто достигли Мексики, страна погрузилась в траур, повсюду были приспущены национальные флаги, а имя Санта-Анны оказалось покрыто несмываемым позором (или так на тот момент казалось). Конгресс объявил подписанные президентом соглашения филькиной грамотой, ведь, во-первых, он не имел права единолично их подписывать, а во-вторых, на тот момент он находился во вражескому плену. Что же касается самого незадачливого диктатора, то, естественно, он тут же был смещен с поста президента, и в Мексике в очередной раз началась грызня за власть. Однако это был далеко не конец карьеры эксцентричного пройдохи, и мы еще не раз увидим его на страницах нашего цикла. Филисола был раскритикован за свое решение отступить из Техаса и заменен на Урреа. Тот быстро собрал новую армию, восстановив ее численность до предвоенных шести тысяч, и был готов вновь двинуться в поход на север. Однако восстания федералистов, охватившие на тот момент страну, заставили его заниматься в первую очередь этими, более насущными проблемами. Фактически война была окончена, но официально Мексика так и не признала независимость мятежного штата, что в дальнейшем обязательно сыграет свою роль в описываемых нами событиях.

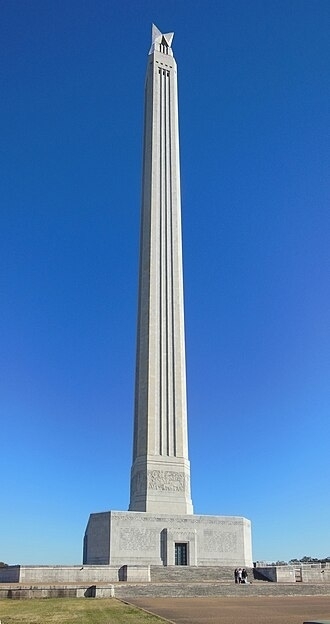

Народ Техаса ликовал. Несмотря на серьезное неравенство в силах, новорожденной республике удалось отстоять свою независимость, фактически повторив подвиг своего старшего северного брата, пусть и в меньшем масштабе. В сентябре 1836 года она получит собственную конституцию, написанную, что неудивительно, по образу и подобию Конституции США, а в октябре триумфатор при Сан-Хасинто Сэм Хьюстон будет практически единогласно избран первым президентом Республики Техас. Однако все понимали, что Мексика так просто не оставит свою бывшую территорию в покое, и нужно предпринять какие-то шаги, чтобы обеспечить безопасность страны.

Уже во время революции техасцы поддерживают самые тесные отношения с президентом Эндрю Джексоном, который даже посылал войска на границу Техаса и Луизианы, таким образом недвусмысленно намекая мексиканцам, на чьей он стороне в этом конфликте. Разумеется, сам Джексон и его союзники из числа крупных южных землевладельцев давно бросали свои жадные взгляды на эту территорию. Да и в самом Техасе все чаще раздавались голоса в пользу объединения со своими братьями по ту сторону границы. Однако пока об аннексии Техаса не могло было быть и речи. Даже официальное дипломатическое признание республики было осуществлено Джексоном в последний день своего срока. Но почему? Как так вышло, что обычно столь радикальный Джексон решил здесь не торопить события? Все очень просто - он готовился к выборам. Не к своим - подобно своим предшественникам идти на третий срок он не собирался, но ему просто необходимо было привести на высший пост в стране своего человека. Но об этом, о том, как дальше развивались отношения США и Техаса, и как, наконец, Соединенные Штаты и Мексика скатились к войне - обо всем этом мы, как обычно, узнаем в следующей части! Спасибо и до скорых встреч!

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.