Мы все знаем князя Владимира как крестителя Руси, любителя пиров и византийской принцессы. А ещё — благодаря мультфильмам про трёх богатырей — многие путают его с Владимиром Красно Солнышко и представляют его этаким ленивым и глуповатым правителем, который отправляет на подвиги других , а сам предпочитает не покидать дворец. Ведь за его пределами нет постоянно накрытого стола и мягкой кровати!

Но таким ли он был на самом деле?

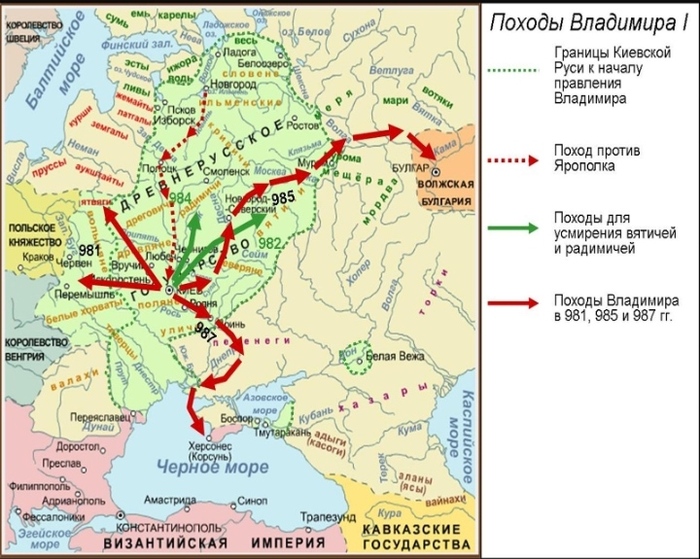

Этот стереотип, с которым я сталкивался множество раз — смесь былин, полузабытых школьных уроков и современных мультиков. В мультфильмах про трёх богатырей переосмыслен его былинный образ. При этом, в народных сказаниях Владимир Красно Солнышко — это собирательный образ, а не реальный исторический персонаж. Летописи же рисуют совсем другую картину. "Повесть временных лет" отметила данные о его походах за первые 17 лет правления. В это время князь провёл 13 военных кампаний (это только зафиксированные) — почти один поход в год! Я не поленился и составил полный список. Давайте посмотрим на него.

980 - захватил Полоцк, победил (и погубил ) старшего брата Ярополка и объединил Русь.

981 - война с Польшей: взял Перемышль (сегодня на территории Польши), Червен и другие города (ныне западная Украина)

982 - подавил восстание вятичей (Москва и область).

983 - завоевал земли ятвагов (юго-запад Литвы).

984 - подавил восстание радимичей (восточная Беларусь, запад Смоленской области).

985 - успешный поход против волжских болгар ( Татарстан).

986 - похода не было - думал о Боге...

987/988 - взял Херсонес (Крым).

992 - поход на хорватов (сегодня Галиция и северная Буковина)

992 - победил печенегов у Переяславля.

996 - проиграл печенегам у Василева (недалеко от Киева).

997 - "Пошел Владимир к Новгороду за северными воинами против печенегов, так как была в это время беспрерывная великая война".

С 998 года по 1013 нет записей

1015 - отправился на личную встречу со Христом.

Владимир был достойным сыном своего отца, неистового князя Святослава. Война для него, как выходца из военной аристократии, была привычным делом. Его походы и общее количество побед говорит о том, что это был талантливый военачальник, способный решать сложные задачи нестандартным путём. Да, он любил женщин и застолья, использовал хитрость и коварство (как и все правители той эпохи), но трусом точно не был.

Почему мы этого не знаем?

- Былины создавались спустя века и не отражали реальность.

- Церковные нарративы делали акцент на крещении Руси, а не на военных подвигах.

-Школьные учебники уделяют ему мало внимания.

- Поп-культура (те же мультики) укрепила стереотип о "ленивом князе".

Пришло время реабилитировать Владимира Святославича — не только как святого, но и как великого воина!

А как вам запомнился князь Владимир — по учебникам или мультфильмам?А как вам запомнился князь Владимир — по учебникам или мультфильмам?

Телеграмм канал Свиток Клио