Лига историков

10 удивительных фактов из истории Татарстана: путешествие сквозь века

Татарстан - регион с богатейшей историей, где переплелись культуры Востока и Запада, кочевые традиции и оседлые цивилизации. От Волжской Булгарии до современной республики, этот край хранит множество историй, которые поражают воображение. В этой статье мы раскроем 10 удивительных фактов из истории Татарстана, которые помогут глубже понять его уникальную идентичность. От древних торговых путей до подвигов в годы Великой Отечественной войны - эти сюжеты откроют Татарстан с неожиданной стороны.

1. Волжская Булгария - первая мусульманская держава в Восточной Европе

В X веке на территории современного Татарстана процветала Волжская Булгария - государство, которое стало первым в Восточной Европе, официально принявшим ислам. В 922 году, по данным арабского путешественника Ибн Фадлана, булгарский правитель Алмуш провозгласил ислам государственной религией после переговоров с посольством багдадского халифа. Это решение не только укрепило связи с мусульманским миром, но и сделало Булгарию важным звеном на Великом Волжском пути, связывавшем Скандинавию, Русь и Среднюю Азию.

Археологические раскопки в Болгаре, столице Волжской Булгарии, подтверждают высокий уровень ремесел и торговли: здесь найдены арабские дирхемы, китайский фарфор и византийские ткани. Удивительно, что уже в X веке булгары умели строить кирпичные мечети, такие как Соборная мечеть в Биляре, что свидетельствует о развитой архитектуре.

2. Татарстан и Великий Волжский путь

Волжская Булгария была важным узлом Великого Волжского пути, связывавшего Скандинавию, Русь и мусульманский Восток. Археологические находки в Болгаре и Биляре, включают скандинавские амулеты, арабские монеты и китайский шелк, что подтверждает космополитичный характер региона.

Удивительно, что булгары разработали собственную систему мер и весов, а их купцы торговали мехами и медом с далекими странами. Этот торговый путь заложил основы экономического и культурного процветания, продолжающегося и в современном Татарстане.

3. Казанский кремль - символ слияния культур

Казанский кремль, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - это не просто крепость, но и уникальный пример слияния татарской и русской культур. Построенный в X–XI веках как центр Казанского ханства, он был перестроен после взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. Русские зодчие, включая Постника Яковлева, создали Благовещенский собор, но сохранили элементы татарской архитектуры, такие как башня Сююмбике.

Историки отмечают, что башня, названная в честь легендарной царицы, имеет татарские архитектурные черты, напоминающие минареты. Удивительно, что кремль до сих пор остается "живым" памятником: здесь соседствуют мечеть Кул-Шариф, построенная в 2005 году, и православные храмы, символизируя многовековое сосуществование религий.

4. Свияжск: остров, изменивший ход истории

Свияжск, основанный в 1551 году как военная база для осады Казани, - это уникальный памятник военной и культурной истории. Построенный всего за четыре недели, этот остров-град стал ключом к успеху Ивана Грозного в завоевании Казанского ханства.

Историки отмечают, что Свияжск был полностью построен из заранее заготовленных деревянных конструкций, доставленных по Волге, что стало инженерным подвигом для своего времени. Удивительно, что после военного значения Свияжск превратился в духовный центр: здесь сохранились монастыри XVI века, а в 2017 году остров вошел в список ЮНЕСКО.

Сегодня это место привлекает туристов, интересующихся историей Татарстана и православной архитектурой.

5. Сююмбике: легенда или реальная правительница?

Царица Сююмбике - одна из самых загадочных фигур в истории Татарстана. Согласно преданиям, она была регентшей Казанского ханства в 1549–1551 годах при своем малолетнем сыне Утямыше. Легенды гласят, что после взятия Казани она бросилась с башни, чтобы избежать плена, но исторические источники, такие как «Казанский летописец», не подтверждают эту драматичную развязку.

Документы свидетельствуют, что Сююмбике была отправлена в Москву, где ее след теряется. Удивительно, что ее образ стал сильным национальным символом и вдохновил множество произведений искусства, от поэм до современных фильмов. Историк подчеркивает, что Сююмбике олицетворяет силу, красоту и самобытность татарской культуры, свободу татарской женщины.

6. Татарстан как центр книгопечатания в исламском мире

В XIX веке Казань стала одним из главных центров мусульманского книгопечатания в Российской империи. После открытия в 1801 году первой татарской типографии при Казанском университете начался выпуск книг на татарском языке, включая религиозные тексты, учебники и художественную литературу.

К началу XX века в Казани печаталось около 70% всех мусульманских книг в России. Удивительно, что татарские издания распространялись не только в Поволжье, но и в Центральной Азии, Турции и Иране, укрепляя культурные связи.

Типографии Татарстана стали настоящей "фабрикой знаний", печатая труды выдающихся деятелей культуры.

7. Казань - университетская столица Поволжья

Казанский университет, основанный в 1804 году, стал одним из главных интеллектуальных центров России. Здесь учились и работали такие фигуры, как Николай Лобачевский, создатель неевклидовой геометрии, и молодой Лев Толстой.

Университет стал колыбелью татарской интеллигенции, сыграв, возможно, ключевую роль в сохранении татарского языка и культуры. Сегодня университет входит в число ведущих вузов России, продолжая традиции просвещения.

8. Татарская кухня как отражение истории

Татарская кухня - это не просто еда, а зеркало многовековой истории региона. Блюда, такие как эчпочмак и бэлеш, уходят корнями в кочевые традиции булгар и кипчаков, где важную роль играли мясо и тесто. Введение ислама исключило свинину, а торговые связи с Востоком обогатили кухню специями и сладостями, такими как чак-чак.

По данным этнографов, татарская кухня в XIX веке впитала русские и европейские элементы, что привело к появлению уникальных блюд, таких как губадия с творогом и яйцом. Удивительно, что чак-чак стал не только национальным десертом, но и символом гостеприимства, обязательным на татарских свадьбах.

9. Муса Джалиль: поэт-герой Великой Отечественной войны

Татарский поэт Муса Джалиль стал символом мужества и сопротивления. Во время Великой Отечественной войны он, будучи военнопленным, организовал подпольную группу в немецком лагере и написал цикл стихов, известный как «Моабитская тетрадь».

Эти стихи, найденные после войны, были переведены на десятки языков и принесли Джалилю посмертную славу. В 1956 г. поэту было присвоено звание Героя Советского Союза.

Удивительно, что его рукописи сохранились благодаря товарищам по заключению, которые рисковали жизнью, чтобы передать их на родину. Муса Джалиль не только воспевал родной Татарстан, но и вдохновлял людей на борьбу за свободу.

10. Нефть Татарстана: рождение новой эпохи

Открытие нефтяных месторождений в 1940-х годах радикально изменило Татарстан. Первое крупное месторождение в Ромашкино, обнаруженное в 1948 году, стало одним из крупнейших в СССР.

По данным историков, нефтедобыча превратила Татарстан в экономический центр, а город Альметьевск - в "нефтяную столицу" региона. Удивительно, что в 1960-70-х годах Татарстан обеспечивал порядка 30-40% нефти Советского Союза, что позволило построить современную инфраструктуру и финансировать культурные проекты.

*

История Татарстана - это не только хроника событий, но и рассказ о том, как разные народы, религии и культуры создавали уникальный регион. От Волжской Булгарии до нефтяного бума XX века, Татарстан демонстрирует удивительную способность адаптироваться и сохранять свою идентичность.

Эти 10 фактов - лишь часть богатого наследия, которое продолжает вдохновлять исследователей, туристов и местных жителей. Если вы хотите глубже погрузиться в историю региона, посетите Казанский кремль, Свияжск или Болгар, где прошлое оживает в каждом камне.

Сериал "Тальянка". Подведение итогов. Как из-за итальянки угодить в ГУЛАГ или сразу умереть

Здравствуйте товарищи. Хоть разбор сериала и закончен, я все же решил к нему вернуться и написать статью с подведением итогов. Главный Лейтмотив сериала: Светлый запад и Мордор в стране Советов. Каждый встречный НКВДшник норовит избить и упрятать главного героя за решетку, причем уперто не желая разбираться. Повальное пьянство всех мужских и части женских персонажей. Я еще понимаю, когда председатель колхоза бухает напропалую, но когда первый секретарь обкома упивается в хлам это как-то странно.

А когда начальник стратегического объекта - испытательного аэродрома в рабочее время, просто так от нечего делать пьет самогон гранеными стаканами это как-то не странно и вообще невероятно. Далее, при показе запада, светлые тона, красивые пейзажи и замечательные люди. Когда показывают Советский Союз то всюду грязь, темнота, серость и всеобщая подлость. Нечто подобное можно увидеть в фильме Стивена Спилберга "Шпионский мост", где почти на таком же контрасте показан Западный и Восточный Берлин.

Все население СССР ненавидит органы правопорядка, использует слэнг зэков из 80-90-хх, живет во всеобщем страхе, каждый знает про Магадан и Колыму. Все население озабочено зарабатыванием денег, не выживанием а именно повышением своего благосостояния. И это после Победы над фашизмом, в 1945 года? Напомню, после ВОВ треть страны была в руинах: фашистские захватчики сожгли и разрушили 1710 городов и поселков, более 70 000 деревень, полностью или частично было разрушено 1.5 млн. зданий и сооружений. Из 2 567 тыс. жилых домов в городах СССР, подвергавшихся оккупации, уничтожено и разрушено 1 209 тыс. домов, причём по размерам жилой площади это количество домов составляло свыше 50% всей городской жилой площади указанных городов. Из 12 млн. жилых домов сельского населения районов СССР, подвергавшихся оккупации, разрушено и уничтожено немецкими оккупантами 3,5 млн. жилых домов.

Кров потеряли около 25 млн. человек. Также разрушено и уничтожено 31.850 промышленных предприятий (из них особо важную роль играли машиностроительные и металлургические предприятия, дававшие до 60% валового довоенного продукта), не считая мелких предприятий и мастерских, 1 876 совхозов, 2 890 машинно-тракторных станций, 98000 колхозов, 216700 магазинов, столовых, ресторанов и других торговых предприятий, 4100 железнодорожных станций, 36000 почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций, радиостанций и других предприятий связи, 6 000 больниц, 33 000 поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 976 санаториев и 656 домов отдыха, 82 000 начальных и средних школ и т.д.. Вы всерьез думаете что напуганный до ужаса советский народ смог бы победить в самой страшной войне а потом в рекордные сроки все восстановить и построить новое? ПРАВДА? Хотя о чем это я, если нам вообще не показали какие то работы по восстановлению , ну хотя бы колхозного туалета.

Главный герой, боевой офицер, ворует со склада и продает запчасти, причем не голодая, не ради идеи, а только ради денег. После этого его последующее утверждение о слове офицера вызывает лишь улыбку, а слова Мерзликина что у его персонажа имеется этакий стержень, вызывает гомерический смех . При этом Степан Веригин постоянно бухает, а так же несколько раз безнаказанно похищает первого секретаря обкома, в общем ведет себя, как персонаж со "стержнем", правда непонятно только каким. Апофеозом всего того бреда что творился на экране, становится сцена прорыва Степана Веригина на аэродром, когда охрана - около пяти автоматчиков стреляя с расстояния в двадцать метров не смогли в него попасть, дали сесть в кабину, прогреть мотор, вздохнуть и улететь. Ну халтура же господа, ну можно же было сделать или незаметное проникновение, или как тут с шумом и грохотом, но пусть бы охрана позже выбежала и стреляла вдогонку, а не так, что потом уже и с пяти шагов стреляя в фанерный самолет остановить не могут.

Джульетта Веригина, это вообще что то с чем то, её хотят буквально все, начиная от деревенского киномеханика, заканчивая полковником НКВД. При этом, жизнь многих персонажей, после встречи с итальянкой, превращается в натуральный АД. Почти все персонажи что были связаны с итальянкой, так или иначе плохо заканчивают.

Первой жертвой итальянки становится председатель колхоза, который воспылал к ней звериной страстью, преследовал её везде как настоящий маньяк и пил по темному. В итоге напившись до чертиков, председатель с ружьем врывается в дом итальянки, в ходе драки с Матвеем Веригиным получает пулю и умирает.

Следующей жертвой Джульетты можно считать Матвея Веригина, который после убийства председателя, пошел и застрелился. Деревенского киномеханика можно назвать третьей жертвой итальянки. Скромный киномеханик Петровский стал встречаться с итальянкой, после того как она на Степана получила похоронку.

В один прекрасный миг она исчезла, но горемыка её любить не перестал. Когда он узнал что она обосновалась в городе и работает в театре он поехал её навестить и передал ей злополучную фотографию со своим адресом на повороте, которая в его жизни сыграет роковую роль. Узнав об аресте итальянки , киномеханик совершает поступок достойный премии Дарвина.

Однажды Петровский приходит в клуб, набитый сотрудниками НКВД под завязку, устраивает там натуральную истерику, после чего его избивают и бросают в камеру. Выгораживая итальянку, Петровский берет на себя роль организатора шпионской группы, за что получает пулю в лоб.

Четвертая жертва Джульетты Веригиной, становится первый секретарь обкома, который воспылал к ней дикой страстью. Итальянка, чтобы подержать спивающегося мужа, ради того что бы его восстановили в летном составе, отвечает секретарю обкома взаимностью. После того как итальянку арестовывают, а Степан Веригин ворует самолет, полковник НКВД, который тоже оказывается к итальянке испытывал дикие звериные чувства, толкает его на самоубийство и тот пускает себе пулю в висок.

Вдову первого секретаря обкома, можно назвать еще одной жертвой итальянки. Как выясняется первый секретарь обкома с другими бабами гулял, но при этом про жену не забывал. Как только Рагулин встретил итальянку, жена стала побоку, что и сподвигло ревнивую дуру накатать на итальянку донос. Итог известен, первый секретарь обкома застрелился. После этого, вдова начала сильно пить и распускать язык, утверждая что к смерти её мужа имеет отношение полковник Павловский. В итоге вдова первого секретаря обкома, отправляется на КОЛЫМУ по этапу.

Шестая жертва итальянки, это полковник Павловский, который все дело о шпионаже, затеял только для того, чтобы безнаказанно итальянкой в одно рыло обладать. Но не выгорело, согласно плану одной умирающей уголовницы, Джульетта Веригина меняет личность. После того как Степану при помощи Василия Сталина удается итальянку вытащить, полковник Павловский лишается звания и отправляется по этапу.

Косвенной жертвой итальянки можно назвать лучшего друга Степана Веригина, майора или капитана, я так до конца не понял Пермякова. Помогая Степану выслеживая итальянца, который мог помочь спасти Джульетту, Пермяков ставит себя под удар и в итоге получает пулю от диких варваров из НКВД.

Седьмой и восьмой полноценной жертвой итальянки становится Татьяна Веригина и её сын Андрей. Из за итальянки, Татьяна лишается своего мужа, по понятным причинам, Степан любит Джульетту, женится на ней в Италии. Когда же он с итальянкой возвращается домой и узнает что его первая жена не погибла, то он по сути от обеих жен сбегает, притворяется мертвым после окончания войны с Японией. Затем он в деревню все-таки возвращается, но опять же не к первой жене, он забирает итальянку с собой.

Когда Джульетту арестовывают, то Татьяна из добрых побуждений прячет у себя дочку Джульетты, за что её в итоге арестовывают злобные орки из НКВД, дальнейшая судьба Татьяны так до конца остается неизвестной. Андрей же ,который Джульетту поначалу ненавидел, потому что она по сути лишила его отца, хотел её убить. Потом после ареста итальянки, пацан заботился о маленькой Сонечке. Когда же арестовали Татьяну, Андрей остался один без матери и отца.

Главной же жертвой итальянки становится Степан Веригин, который в неё влюбляется и привозит после войны к себе домой. Из за проблем которые у него случаются, а так же из за того что Джульетта начинает капать ему на мозги, он начинает пить. После этого Джульетта от него уходит к первому секретарю обкома.

Узнав что Джульетта встречается с другим, у Степана сносит крышу, он в первый раз похищает первого секретаря обкома, увозит его в лес, где мастерит из него пугало огородное и поит подсолнечным маслом , чтобы тот обосрался. После ареста Джульетты, падение в бездну для него продолжается, Степан повторно похищает первого секретаря обкома, занимается шантажом.

Апогеем преступной деятельности Степана, становится похищение с аэродрома секретного образца нового истребителя, для полета в Москву. Хотя Степану удается вытащить Джульетту из цепких лап НКВД, при помощи Василия Сталина. он остается ни с чем, потому что ему приходится с Джульетой развестись и она отправляется в Италию. А вот дальнейшая судьба Степана Веригина остается неизвестной. Хотя можно предположить, что его не ждёт ничего хорошего, ведь от покровительства Василия Сталина он отказался, а на нем висит похищение секретного самолета, а так же участие в шпионской группе.

Да и вообще , не правильно создатели сериала свое творение в итоге назвали. Назвать сериал по моему мнению нужно было так" Как присунуть итальянке, после чего угодить в ГУЛАГ, или сразу умереть".

Переселение нагайбаков на Новую линию: как возникли Париж, Кассель и Фершампенуаз на Урале

История нагайбаков — это путь народа, который сумел сохранить свою самобытность, несмотря на испытания и принудительные переселения. Одним из ключевых событий в их судьбе стало массовое переселение 1840-х годов, когда центральной группой нагайбаков были основаны новые поселки с необычными для Урала названиями: Париж, Фершампенуаз, Кассель, Требия и Остроленский.

Переселение: цифры и факты

В 1842–1843 гг. казаки 3-го и 5-го кантонов были переселены в Новолинейный район. Всего это было 2 877 человек, из которых 1 250 являлись выходцами из Нагайбакской и Бакалинской станиц.

Существует несколько версий распределения переселенцев по поселкам:

по данным Ф. М. Старикова:

- 350 человек отправились в Фершампенуаз,

- 300 — в Париж,

- 200 — в Требию,

- 200 — в Кассель,

- 200 — в Остроленский;

по данным Оренбургской духовной консистории:

- 370 человек оказались в Фершампенуазе,

- 300 — в Париже,

- 220 — в Требии,

- 160 — в Касселе,

- 210 — в Остроленском.

Несмотря на расхождения в цифрах, ясно одно: нагайбаки составили основу новых поселений.

«В дикую степь, на верную смерть»

Переселение проходило крайне тяжело. Многие семьи и даже целые станицы отказывались покидать родные места. Люди не хотели ехать «в дикую степь, на верную смерть». Вместо года, как предполагалось, переселение растянулось на несколько лет.

Нагайбачка С. И. Вдовина вспоминала, как это происходило:

«Подростки 14–15 лет гнали скотину: табуны лошадей, отары овец, стада коров. За живностью на телегах ехали женщины с детьми малыми, скарбом».

Многие потомки нагайбаков подчеркивают, что переселение носило скорее принудительный характер.

История непокорного сотника

Особо запомнился случай с сотником Нагайбакской станицы Петром Семеновичем Маметьевым. Он отказался уезжать. По приказу военного губернатора В. А. Перовского его доставили в Оренбург. Там Маметьев вновь подтвердил: покидать родину он не будет.

За это его разжаловали, заковали в цепи и под конвоем отправили в Фершампенуаз. Там он прожил всю оставшуюся жизнь, но остался символом непокорности. Его потомки до сих пор с гордостью рассказывают о его стойкости и большом хозяйстве, оставленном в старой станице.

Новые поселки и помощь переселенцам

Несмотря на трудности, нагайбаки основали новые села. Каждое хозяйство получало поддержку от государства:

- по 5 пудов пшеницы,

- по 4 пуда ржи,

- по 2,5 пуда ячменя,

- по 30 фунтов гороха,

- по 20 фунтов проса.

Кроме того, за счет казны выдавались плуги, бороны, косы и другие инструменты. Семьи с детьми получали единовременное пособие в размере 14 рублей. Для строительства дома разрешалось вырубить 70 деревьев.

Каждому мужчине выделялось по 30 десятин земли. Поселки строились на расстоянии одного конного прогона (25–30 км) друг от друга.

С одной стороны, центральная группа столкнулась с утратой прежнего хозяйства и трудностями освоения новых земель. С другой стороны, нагайбаки самостоятельно создали собственные поселки, состоявшие почти полностью из людей одной среды — переселенцев-казаков-новокрещен.

Три имени одного села

Интересно, что каждое селение имело сразу три названия:

- номерное — при создании Новой линии,

- нагайбакское — по названию селений в Белебеевском уезде, откуда они прибыли,

- официальное.

Например:

Кассель - назывался Килей и № 1,

Остроленский - Сарашлы и № 2,

Фершампенуаз - Илек и № 3,

Париж - Яшаул и № 4,

Требия - Нугайбек и № 8.

Старшее поколение до сих пор использует «старые» имена и рассказывает о них на праздниках и встречах.

Рост численности

К 1879 году нагайбаки основали еще один поселок — Астафьевский. Его населили жители из Касселя и Фершампенуаза. Село назвали в честь оренбургского губернатора и наказного атамана М. И. Астафьева.

К этому времени численность нагайбаков центральной группы достигла 5 135 человек (2 551 мужчина и 2 584 женщины).

Самым крупным был Фершампенуаз (638 мужчин и 621 женщина), самым малым — Астафьевский (201 мужчина и 191 женщина).

Соседи и культура

Новая линия была заселена преимущественно русскими, но нагайбаки сохраняли свою самобытность. Каждый нагайбакский поселок находился в подчинении станицы, в которой проживали русские казаки: Кассель и Остроленский относились к станице Верхнеуральской, Фершампенуаз и Астафьевский — к Березинской, Требия — к Наваринской, Париж — к Великопетровской. Мужчины активно общались с соседями, хорошо знали русский язык, но дома предпочитали говорить на своем. Женщины же почти не владели русским и оставались верны традиционному укладу.

Русские тоже перенимали язык нагайбаков. В 1880-е годы среди 5 000 нагайбаков жило всего около 200 русских, и многие из них хорошо знали нагайбакский язык.

Отношения были уважительными: русские спокойно отдавали дочерей замуж за нагайбаков. Хотя некоторые священники отмечали: нагайбаки все равно оставались особой, обособленной группой.

Калмыки среди нагайбаков

В связи с упразднением Ставропольского калмыцкого войска вместе с нагайбаками на Новую линию переселили и калмыков — 1 743 человека (2 358 душ обоего пола). Но им запрещалось селиться отдельно: их распределяли небольшими группами среди русских и нагайбаков.

Например, в Кассель отправили 29 калмыков, в Остроленский — 19, в Париж — 32.

Через 40 лет их численность сократилась вдвое — до 1 204 человек. Нагайбаков же стало в 4 раза больше. В начале XX века в нагайбакских школах учились сотни детей, а калмыков — всего несколько.

Постепенно калмыки почти растворились среди этнического большинства. Сегодня многие жители нагайбакских сел даже не знают, что их предки когда-то жили рядом с калмыками.

Итог переселения центральной группы нагайбаков

Переселение центральной группы нагайбаков в 1840-х годах стало переломным моментом. Народ потерял старые земли, но смог создать новые поселки, сохранить язык и традиции. А названия Париж, Фершампенуаз или Кассель на Южном Урале до сих пор напоминают о непростом пути, который прошли нагайбаки.

Подробнее о разделении нагайбаков на группы и о том, как они получили свое имя и новые земли можно узнать из ранее выложенного поста:

Как нагайбаки получили свое имя и новые земли: история переселения XIX века

Материалы для поста были взяты из источника: Белоруссова С. Ю. Нагайбаки: динамика этничности. - Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2019. - 424 с.

🔔 Подписывайтесь на наш проект "Медиа о нагайбаках | КМН РФ", чтобы узнать больше о прошлом, настоящем и будущем нагайбаков.

Покойница на троне

Лицо королевы покрывали трупные пятна но, кажется, оно все еще хранило следы былой красоты. Собравшиеся в тронном зале замерли от ужаса, глядя, как их новую королеву водружают на трон рядом с Его Величеством. И вот она на троне - нежно любившая, подло и жестоко убитая. Глаза, когда-то сводившие мужчин с ума, словно ширмой, задернуты белесой пеленой. И, тем не менее, многим в зале показалось, что Ее Величество смотрит на них.

-Целуйте же руку королеве! - крикнул король..

Не смея ослушаться монарха, царедворцы, рыцари и придворные дамы начали подходить к трону и целовать изящную, но невероятно холодную зеленоватую руку, сильно надушенную, чтобы скрыть сладковатый запах тления.

17 декабря 1320 года в испанском Оренсе в семье видного кастильского феодала Петро Фернандеса де Кастро и его супруги Адольфы Лоренсо де Вальядарес родилась девочка, которую назвали Инес.

Инес росла и воспитывалась, как настоящая принцесса. Девочку обучали танцам, пению, музыке, верховой езде, учили изящно одеваться. Все это было не случайно: когда Инес исполнилось шестнадцать лет, она отправилась ко двору кронпринцессы Португалии Констансы Мануэль.

Инес отличалась невероятной красотой и быстро заняла одно из первых мест в ряду придворных дам Констансы.

Но напрасно кронпринцесса так сильно приблизила к себе юную красавицу: уже скоро супруг Констансы, португальский инфант Дон Педру, сын короля Афонсу IV, влюбился в Инес де Кастро до беспамятства.

Узнав, что у мужа появилась фаворитка, Констанса была в ярости, и сразу же пожаловалась свекру - королю Афонсу. Его Величество полностью поддержал невестку - Констанса была законной женой его сына, женщиной из древнейшего испанского рода, в жилах которой текла кровь короля Кастилии Фердинанда III. Более того, отданная в возрасте 9 лет за малолетнего короля Кастилии Альфонсо XI, Констанса на протяжении некоторого времени была королевой. Правда, в 1327 году ее династический брак с Альфонсо был со скандалом расторгнут.

Теперь ужасная судьба грозила и второму браку Констансы, на этот раз, с Доном Педру, наследником португальского престола. Этого нельзя было допустить.

В 1340 году Констанса родила сына Луиша и пригласила Инес де Кастро стать крёстной матерью ее сына. Женщина полагала, что ее муж Педру может отказаться от любовной связи с собственной кумой.

Возможно, так бы оно и было, но младенец Луиш прожил на свете около недели. Педру продолжил встречаться с Инес, и даже чаще, чем раньше.

Узнав об этом, король Афонсу приказал удалить сеньору де Кастро от двора. Этот шаг, казалось, подействовал: Педру стал проводить с женой и детьми больше времени. Может быть, на этом ставшие позднее легендарными отношения принца Португалии с красавицей-испанкой и закончились бы, но кронпринцесса Констанса внезапно скончалась во время очередных родов. Теперь между Педру и его обожаемой Инес никто не стоял.

Никто, кроме отца кронпринца, короля Португалии Афонсу IV. Монарх не мог смириться с тем, что его сын хочет посадить на трон женщину, которую Афонсу считал чуть ли не простолюдинкой. Его Величество был уверен, что принц ради потомства от Инес будет строить препятствия к трону для законного наследника - рожденного от Констансы инфанта Фернанду.

Король считал, что три сына, рожденные Инес от Педру, рано или поздно предъявят претензии на престол Португалии, ввергнув страну в братоубийственную войну.

Между тем, братья Инес де Кастро уговаривали дона Педру предъявить претензии и на кастильский престол, что неизбежно привело бы Португалию к войне с Кастилией.

Чтобы разлучить Педру с Инес, король Афонсу подыскивал сыну одну знатную невесту за другой - но все его усилия были напрасны. Инфант не отказался от своей любимой.

Тогда на тайном королевском совете было принято решение убить Инес де Кастро.

7 января 1355 года во дворец Санта-Клара в Коимбре, где Инес де Кастро жила со своими тремя сыновьями и дочерью, были подосланы наемные убийцы. Несмотря на крики и плач одного из маленьких детей, на мольбы бросившейся на колени Инес, злодеи закололи женщину.

Афонсу IV полагал, что, узнав о гибели любовницы, сын смирится и возьмет в жены одну из принцесс-претенденток. Однако, Дон Педру, узнав об убийстве любимой, пришел в неистовство. Инфант метался по замку, звал Инес, умолял ее вернуться к нему - но напрасно. На следующий же день принц объявил войну собственному отцу. Так в Португалии началась междоусобная война, принесшая простому люду, еще не оправившемуся от страшной эпидемии чумы, огромные страдания. Наконец, народ потребовал от своих "милостивцев" немедленно прекратить усобицу, что и было сделано. 28 мая 1357 года, вскоре после заключения мира с сыном, король Афонсу скончался.

Став королем, Педру I первым делом обратил свой взор на трех всесильных советников отца - Пиеро Коэльо, Диого Лопеша Пашека и Алвару Гонсалвиша. Именно эти люди подговаривали монарха убить Инес де Кастро. Советники, почуяв неладное, сбежали в Кастилию, но Педру I удалось вернуть двоих - Коэлью и Альвару Гонсалвиша выменяли на кастильских пленников. Диого Лопешу Пашеку удалось сбежать. Казнь советников была лютой: Педру собственноручно вырезал убийцам жены сердца.

Очевидно, что король Португалии был уже не совсем здоров, когда взошел на престол: сильнейшее горе подорвало психику монарха. В 1361 году Педру I распорядился вынуть из склепа тело Инес де Кастро, нарядить женщину в королевские одеяния и усадить на трон рядом с собой.

Приказ монарха был в точности выполнен, после чего состоялась коронация Инес де Кастро: на голову покойницы водрузили корону, а придворные присягали ей на верность, целуя руку, покрытую следами тления.

После коронации тело Инес со всеми почестями перенесли из монастыря св. Клары в монастырь Алкобаса. Педру I вполне благополучно правил до своей смерти в январе 1367 года. Согласно завещанию, короля похоронили в монастыре Алкобаса, рядом с его возлюбленной.

Перед смертью Педру I распорядился выбить на своей мраморной гробнице, а также на гробнице Инес де Костра слова: Até o fim do mundo.

Что значит: "До конца света".

Дорогие читатели! В издательстве АСТ вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Должен предупредить: это жесткая книга, в которой встречается насилие, инцест и другие извращения. Я отказался от присущей многим авторам романтизации Средних веков и постарался показать их такими, какими они были на самом деле: миром, где насилие было нормой жизни. Миру насилия противостоят вечные ценности - дружба, благородство и, конечно же, Любовь. В конечном итоге, это книга о Любви.

Тем временем, моя книга о русских женщинах в истории получила дополнительный тираж, что очень радует!

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.

ПС: Буду благодарен за донаты, работы у меня сейчас нет, а донат, чего греха таить, очень радует и мотивирует писать.

Диктатура Цезаря. Часть 3. Гибель героев

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen)

После бегства из Греции многие оставшиеся в живых помпеянцы собрались в Киликии на совет. Там решалось будущее всей войны. Помпей не собирался сдаваться на милость Цезарю, считая это величайшим позором из возможных. Поэтому он принял решение продолжать борьбу и использовал для этого свои давние связи с Египтом. 28 сентября 48 года до н.э. корабль с Помпеем на борту прибыл к побережью Александрии.

Читайте также:

Помпей рассчитывал, что сын Птолемея Авлета, посаженного на трон Габинием, окажется верен прежней дружбе и не забудет о том, благодаря кому он теперь правит. Однако советники малолетнего царя опасались, что Помпей попросту оккупирует Египет и будет вести ненужную никому здесь войну. Поэтому было решено его убить.

Спустившись в шлюпку, Помпей увидел угрюмую троицу, в которой сразу узнал своих бывших легионеров и Ахилла, советника царя Египта. Он поприветствовал их, но, вместо ответного знака дружелюбия, в абсолютном молчании ему вручили свиток с посланием. Пока Помпей читал, двое римлян зашли ему за спину и, как только шлюпка достигла пристани и Помпей собрался с нее сходить, достали мечи и напали. Великого полководца зарезали, как свинью, те люди, которым он доверял. Помпей, поняв, что происходит, успел лишь накинуть на голову край тоги, чтобы никто не видел на его лице эмоции. Он не издал ни звука, пока ему наносили один удар за другим. Так умер Гней Помпей Магн.

Есть какая-то злая ирония, что все трое триумвиров умерли при схожих обстоятельствах – пали жертвами предательства и заколоты людьми, от которых такого не ожидали. И если про Красса можно сказать, что его настигло божественное воздаяние за художества времен Суллы, то вот Помпей, тоже обагривший тогда руки в крови, всё же такую участь заслужил едва ли. Голову Помпея прямо тут же на глазах у его жены, наблюдавшей за всем с корабля, отсекли мечом и вместе с кольцом-печаткой отправили Цезарю. Заодно изловили и казнили всех сторонников Помпея, кто прибыл в Египет, в частности, вероятно, именно так погибли оба консула, вручившие в прошлом году Гнею чрезвычайные полномочия – Лентул и Марцелл.

Когда Цезарю принесут “подарки” от египетского царя, он будет оплакивать своего друга. До самого конца Гай Юлий надеялся, что сможет поговорить с ним лично и убедить принять его свою сторону. Цезарь вполне мог удовлетворить мелочную тягу Помпея к первенству в их тандеме, но этому уже не суждено было случиться.

Отослав свидетельства гибели Помпея в Рим, Цезарь немедленно выехал в Египет, где намеревался решить все финансовые проблемы Республики.

Помните всю ту катавасию вокруг Египта, что происходила во времена первого триумвирата? Птолемей XII Авлет купил через Цезаря у Республики признание себя законным правителем Египта. Чтобы выплатить обещанную сумму, он задрал налоги и за это его свергли, но через некоторое время Габиний по совету Помпея вернул на трон незадачливого монарха. Тот, однако, прожил ещё два года и умер прямо перед началом новой гражданской войны в Риме. При этом долг перед Римом все еще висел. По завещанию править страной должны были его дочь Клеопатра и сын Птолемей под номером 13. Однако Клёпу от трона оттерли советники Птолемея, из-за чего разразилась своя египетская вялотекущая гражданская война.

И вот в этот момент в Александрию прибывает Цезарь с неполным легионом, занимает дворцовый комплекс и заявляет, что он тут для того, чтобы проконтролировать возврат ему долга оставшегося от Птолемея Авлета. Новости эти быстро распространились по городу и вызвали взрыв возмущения. А Цезарь ещё и усилил его, выказав желание восстановить на троне Клеопатру.

После этого царский комплекс внезапно оказался в осаде “восставшего” военачальника Ахилла. В результате Цезарь на три месяца оказался осажден и отрезан от коммуникаций с Римом.

Вместе с Цезарем в осаде сидели и Птолемей с его родней, в интересах которой Ахилл тащемта всё и затеял. Неясно, понимал ли это Цезарь, но он дважды позволил ключевым людям перебежать на сторону осаждавших – сначала сестре Птолемея Арсиное, а потом и самому Птолемею. Позвать помощь Цезарь смог только благодаря удаче – он сумел сжечь блокирующий коммуникации египетский флот в гавани, правда, пожар этот перекинулся на город, и в нем сгорела часть Александрийской библиотеки. Но это была небольшая цена за будущее освобождение от осады. В январе подкрепления из Сирии, наконец, прибыли и разбили армию египтян. Однако до этого Цезарь имел вполне реальные шансы погибнуть в стране пирамид. Вот бы в Риме удивились, если бы Цезарь вообще не вернулся из похода на восток.

После разгрома бунтовщиков Цезарь, вместо немедленного возвращения в Италию, вошел в режим радиомолчания. Ещё во время осады он вступил в любовную связь с Клеопатрой и теперь совмещал приятное с полезным: помогал ей утвердиться на престоле, собрать так необходимые ему деньги и просто отдыхал.

Трехмесячный отпуск был самым удивительным временем в жизни Цезаря, наполненной в предыдущее десятилетие постоянными битвами. Историки до сих пор спорят почему он так поступил. Я думаю, потому что считал всех оставшихся в живых оптиматов ничтожными, неспособными поколебать его победу людьми. И он был прав.Частично.

Пока Цезарь пребывал в Египте, помпеянцы зализывали раны в Африке и… в Испании. Там случилась история, наглядно иллюстрирующая проблему партии Цезаря. Наместником обеих Испаний был оставлен бывший народный трибун Квинт Кассий Лонгин, не имевший опыта управления. Менее чем за год он сумел героически развалить управление провинцией и вызвать бунт. Тут же в Испанию примчались помпеянцы и начали теснить людей Цезаря, но на этом все их успехи и закончились.

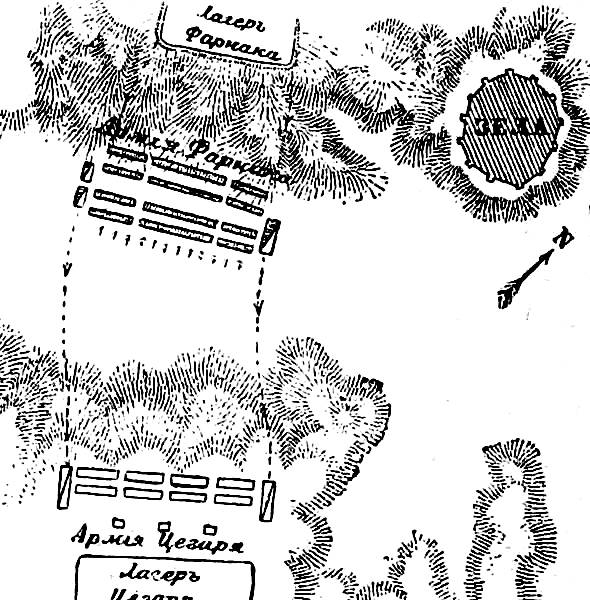

Гай Юлий же, отдохнув в Египте, вернулся на политическую арену весной 47 года, когда до него дошла информация, что в Малую Азию вторгся царь Боспора Фарнак. Он был другом и союзником римского народа, а ещё сыном того самого Митридата Понтийского. И, видя слабость Республики, он решил вернуть владения своего царственного отца. Цезарь молниеносно прибыл в Малую Азию и настиг армию противника у Зелы. А дальше случился натуральный анекдот.

По всем правилам военной науки Цезарь выбрал удобный холм для лагеря и начал возводить укрепления. В это время Фарнак решил, что римляне отвлечены стройкой и поэтому самое время напасть… атакуя вверх по склону. Если бы он мог достигнуть эффекта неожиданности, то, может, что и вышло бы, но его наступление увидели задолго до того, как первые воины таки добрались до уже сформированной римской боевой линии.

Легионеры легко отбросили уставших на подъеме нападавших и после этого вся армия Фарнака пустилась в бегство, не останавливаясь до самого Боспора. Сам Фарнак погиб от рук собственных офицеров после битвы. В Рим Цезарь отправил лаконичный отчет о своей победе: Veni, vidi, vici – Пришел, увидел, победил. Вся кампания заняла меньше месяца, после чего диктатор, наконец, отправился в Италию.

А там его встречал кризис, отлично показавший всю слабость нового режима. Начались проблемы еще даже до Фарсала: вернувшийся из изгнания Милон тут же попытался захватить в Риме власть на волне недовольства толком не решенным долговым вопросом. Проблему удалось решить только санкционированным сенатом вводом войск в город. Мятежники были перебиты, но проблема никуда не делась.

Управлять Италией в отсутствии Цезаря должен был Антоний при поддержке сената. Однако столь резкий взлет ударил в голову молодому политику и тот предавался кутежу, а государственными делами нередко занимался в состоянии алкогольного опьянения. Также Антоний эпатировал публику поездками по городу в колеснице, запряженной львами. Поэтому он упустил момент, когда противостояние двух трибунов, Публия Корнелия Долабеллы и Луция Трибеллия, из-за всё того же долгового вопроса переросло в уличные столкновения. И снова пришлось решать проблему вводом войск, не устраняя саму первопричину.

Да не пьяный я, отвечаю, можете доверить мне вопросы управления государством *звуки опорожнения желудка через рот* (если верить враждебным Антонию источникам, то такое бывало)

Но главной бедой стал бунт ветеранских легионов. Прошедшие Галльскую кампанию воины и офицеры, особенно офицеры, требовали немедленно выполнить все обещания, данные Цезарем ранее. Ни увещевания Антония, ни сената на них не подействовали и только прибытие самого Цезаря смогло предотвратить худшее.

Было предельно ясно, что легаты Цезаря из молодого поколения не могли пока что взять на себя всю полноту управления Республикой и им нужно было время набраться опыта. А сторонников из более опытных политиков Цезарю критически не хватало. Так как война не была закончена, то сенат готов был продлить диктатуру Цезаря. Но Гай Юлий решил, что куда важнее вернуть хотя бы видимость порядка в управлении государством. Поэтому были проведены экстренные выборы магистратов на остаток 47-го года и на следующий 46-й.

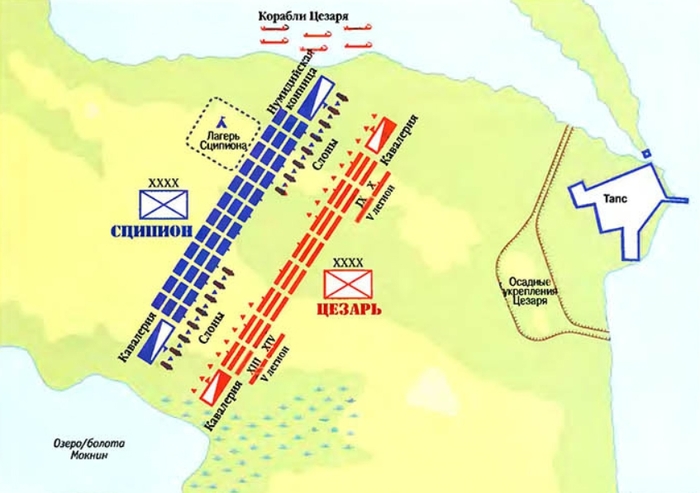

Тем не менее вопросы управления, хоть и важные, были на тот момент второстепенными. Требовалось как можно быстрее расправиться с армией оптиматов в Африке. Хотя войска из Греции эвакуировались под командованием Катона, в Африке он вынужден был передать командование Метеллу Сципиону, как более опытному военачальнику, а что самое главное – человеку имевшему немалые связи в регионе. На вторых ролях вынужден был действовать и Лабиен. Всего у оптиматов было до двенадцати легионов и большое число легкой конницы, предоставленной нумидийцами. Однако выставлять в поле все эти силы они не могли, так как в провинции было слишком много симпатизантов Цезаря и требовалось держать в городах большие гарнизоны. И дело было не только в том, что местные элиты не хотели прихода ужасов войны, но и в большом количестве ветеранов Мария, которые получили тут наделы. И для них Цезарь был наследником дела своего великого родственника, а оптиматы – наследниками его главного врага Суллы.

Цезарь отправился в Африку всего с пятью легионами, при этом не имея четкого плана: место для высадки искали прямо по ходу плавания и поэтому флот разбросало вдоль берега и его потом пришлось собирать. После высадки оптиматы имели шанс раздавить десант с Цезарем во главе, поймав в ловушку, но Гай Юлий сумел вырваться за счет грамотных перестроений. После этого началось любимое цезарианское маневрирование войсками, в ходе которого он захватил несколько городов и дождался прибытия дополнительных сил, увеличивших его армию до десяти легионов.

Хотя соотношение сил было всё ещё в пользу оптиматов, они допустили огромную ошибку – по инициативе Катона зачем-то спровоцировали конфликт между царем Мавритании, до этого нейтральным, и союзным им царем Нумидии. Из-за этого перед решающим сражением всей кампании армия оптиматов осталась без нумидийской конницы. Развязка маневров произошла у города Тапса, который служил важным узлом снабжения. Цезарь начал его осаду, вынудив Сципиона и Лабиена выдвинуться на деблокирование.

Оптиматы рассчитывали двойным ударом, извне и изнутри города, зажать Цезаря в тиски и разбить, но гарнизон Тапсы был слишком слаб, а все пути переброски к нему подкреплений были перекрыты. Поэтому битва свелась к лобовому сражению, где Сципиона подвело его “преимущество” – слоны. Они должны были возглавить атаку на левом и правом флангах, смяв легионеров Цезаря своей мощью. Однако ожидаемый эффект от слонов был переоценен: они хоть и были грозной силой, но римляне уже давно научились с ними бороться.

Сражение началось неожиданно яростным натиском цезарианцев, находившихся в меньшинстве. Цезарь, по одной из доминирующих гипотез, большую часть боя провел в палатке из-за приступа эпилепсии и не мог остановить спонтанно начавшуюся атаку. Однако сделанные им приготовления и компетенции офицерского состава сыграли свою важную роль. Для нейтрализации слонов на флангах были размещены лучники и пращники, изводившие животных градом снарядов. Первыми не выдержали слоны правого фланга, – они развернулись, начав топтать собственную пехоту, а потом схожая история произошла и на левом. После чего исход сражения был предрешен — фланги армии Сципиона смяли и началась резня.

Впервые за всю войну легионеры не щадили никого, даже тех, кто хотел сдаться. Неизвестно, было это вызвано отсутствием на передовой Цезаря и выплеском накопившейся в солдатах озлобленности, или куда более жестоким намеком военачальника всем, кто ещё сражался: лучше сдавайтесь до боя. Остатки оптиматов бежали кто куда. Некоторые, как бывший наместник Испании Петрей, ринулись в Нумидию искать там спасения, но нашли лишь смерть от восставших жителей. Другие бежали в Испанию, однако многие, такие как Фавст Сулла, Луций Афраний и Сципион Назика погибли в процессе резни.

Когда до Утики (совр. Тунис), где комендантом был Катон, достигли вести о разгроме при Тапсе, в городе начались беспорядки, в ходе которых местные помпеянцы хотели утопить в крови сторонников Цезаря. Однако, хотя Марк Порций Катон и ненавидел Цезаря, он не хотел бессмысленной резни, поэтому спас город от уничтожения. После чего, считая всё дело оптиматов проигранным, принял решение покончить с собой. Уйти он решил по-римски – вспоров живот. Однако первая попытка оказалась неуспешной, он не смог закончить начатое и его спасли подоспевшие родные. После операции, проведённой местным врачом, ему наложили швы и оставили поправляться. Однако, как только все ушли, то Катон разорвал швы и голыми руками в полном безмолвии начал вырывать из своего тела кишки. Ужасная и очень грязная смерть, показывающая твердость характера Катона.

Едва ли Цезарь оплакивал его, когда получил весть о смерти. Этот человек был одним из главных архитекторов бессмысленной гражданской войны. А потому – на все 146% заслужил столь печальную участь. Однако с уходом с политической сцены Катона, из тех, кто начинал этот конфликт в далеком 60 году до н.э., в живых остались только Цезарь и оппортунист Цицерон. Оптиматы крайне успешно справились с уничтожением цвета старой сенатской аристократии, оставшейся в живых после Суллы.

Беглецы в Испанию были, конечно, проблемой, но Цезарь рассчитывал решить её с помощью легатов. Он воевал уже четыре года и настало время, наконец, посвятить себя наведению порядка в государстве.

Продолжение следует...

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Канал автора в Телеграме ↩ – о Риме и не только.