Наемники Ренессанса и все что их окружало

Друзья, вы долистали до XVI века, ниже будет интересно, вливайтесь.

Если вы вдруг пропустили предыдущие две части, то вообще ничего страшного – продолжайте читать, все посты самостоятельные, ссылки оставлю, если захотите - велкам

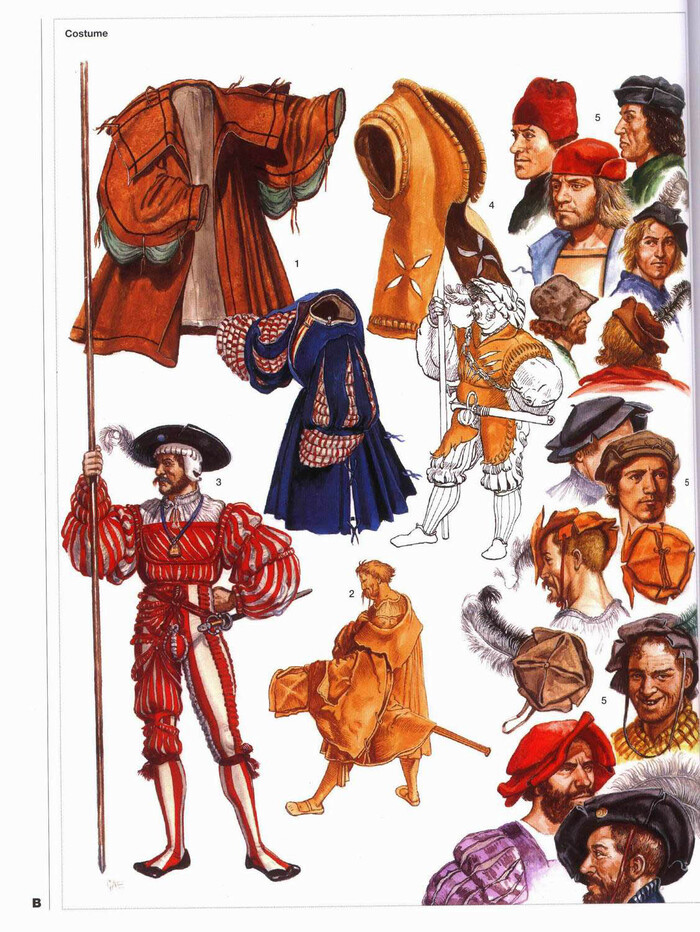

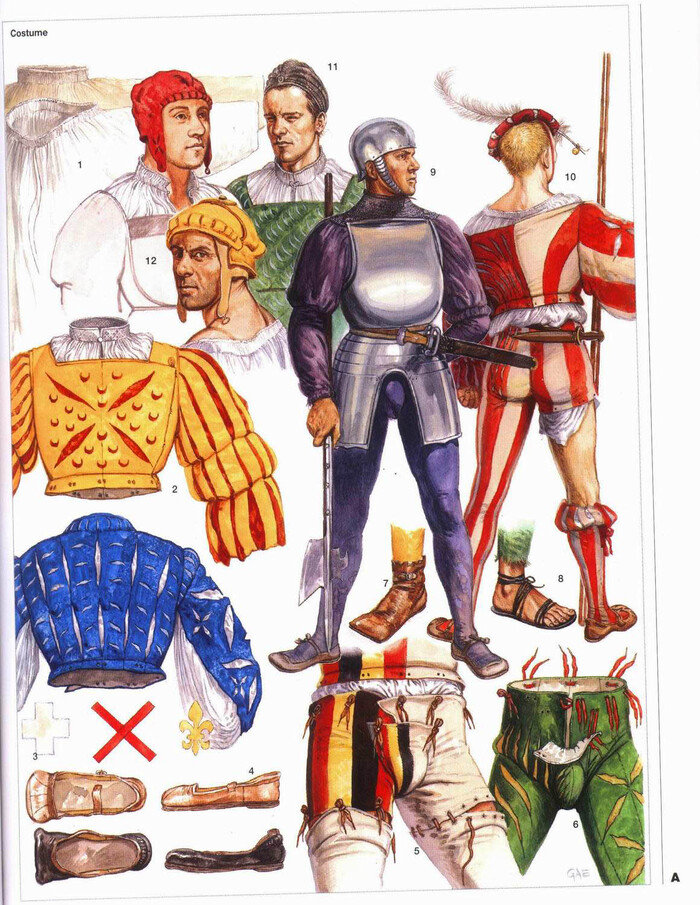

Краткая предыстория: на рубеже XV и XVI веков правители Европы решили сделать вид, что у них есть дохрена денег, продвинутые военные институты, устойчивая социалка в странах, а также надежные логистические цепочки. Следствием этого массового психоза стало появление огромных наемных армий – ландскнехтов (немцы), райслоферов (швейцарцев), ну и испанцы там на горизонте маячили. За исключением парочки мегабогатых регионов, расходы на оплату войны превышали реальные возможности государств на порядок.

Кроме того, появившееся из ниоткуда новое военное сословие стало рвать ткань общества на части. Обычно исследователи концентрируются на военной атрибутике ландскнехтов, чем вооружались, как воевали. Я же хочу показать изнанку этого явления, так что, если хотите посмотреть на мир наемничества из XVI века, добро пожаловать.

Наемники и жалование

Из вышеописанного, я думаю, вы уже поняли, что казна испытывала некоторые затруднения в части выплаты регулярного жалования воинам. Задержки жалования прямым текстом прописывались в патентах на вербовку [1].

Впредь они должны служить XXX дней в месяц, как повелось по обычаю; и должно каждому на одно месячное жалование выдавать и выплачивать 4 гульдена по 15 батценов или 60 крейцеров, однако, если деньги задержаться и не сразу будут в наличии, то они должны проявлять терпение и нести свой караул не в меньшем объеме, и ни от какого похода против врага не отказываться, как надлежит военным людям. (Articulus X)

если случится, что по Нашей или назначенного Нами верховного заместителя воле произойдет битва или, с Божьей помощью, будет завоевана с сильным штурмом крепость, то должно высчитывать жалование каждого кнехта как за месяц их службы, начавшийся и закончившийся, однако, в дальнейшем ни Мы, ни империя не будем им должны. А если деньги не будут в наличии немедленно, а возможно будет нанести врагам ущерб, то они должны не противиться приказу своего оберста надавить еще раз после дела и ни от какого похода к ущербу врагов не отказываться; а если один или более воспротивятся, те должны считаться клятвопреступниками и быть наказаны телесно и смертью. Однако не должно изменять Нам и Нашему королевству и наследственным землям таким образом еще в чем-либо подобном, но и это непременно оставить. (Articulus XIX)

Как вы понимаете, если какой-то аспект закреплен на уровне «законодательства», то проблема стояла остро. И дело тут было не в хронической бедности Священной Римской империи, современник Филипп де Коммин оценивал годовой доход Франции аж в 4,7 миллиона франков, кои, однако, он тратил в ноль [2]. Даже если сумма несколько завышена (я думаю, где-то вдвое), Франция была явно богаче Империи, но и при таком раскладе постоянные задержки жалования приводили к катастрофическим последствиям. К примеру, крупное поражение швейцарцев при Бикокке было следствием невозможности платить им жалование, в результате чего они мало того, что потребовали немедленно дать бой, но еще заставили идти в первых рядах капитанов.

Как следствие, в канавах осталось 20 капитанов и множество дворян.

За невыплату денег французский казначей Сенблансе был казнен, а на следующий год Франциск заложил свои драгоценности Берну, что, впрочем, никак не отменило постоянные споры из-за жалования [3].

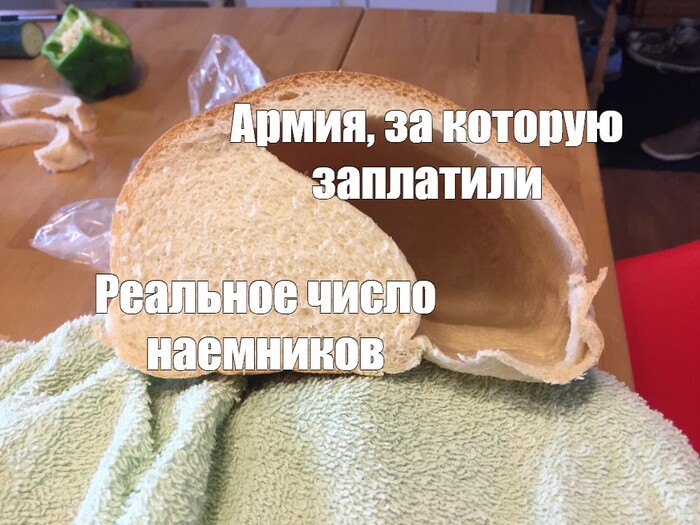

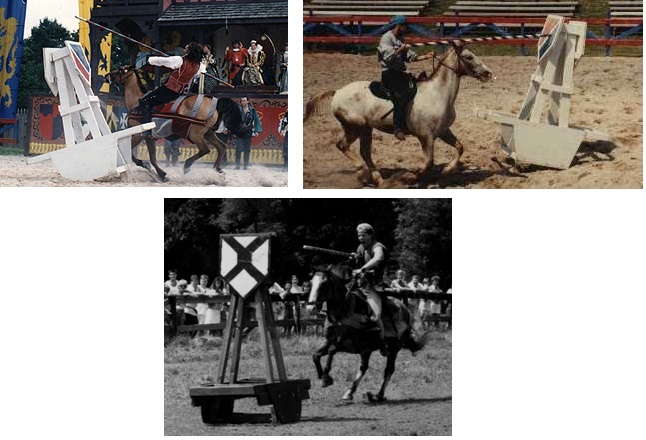

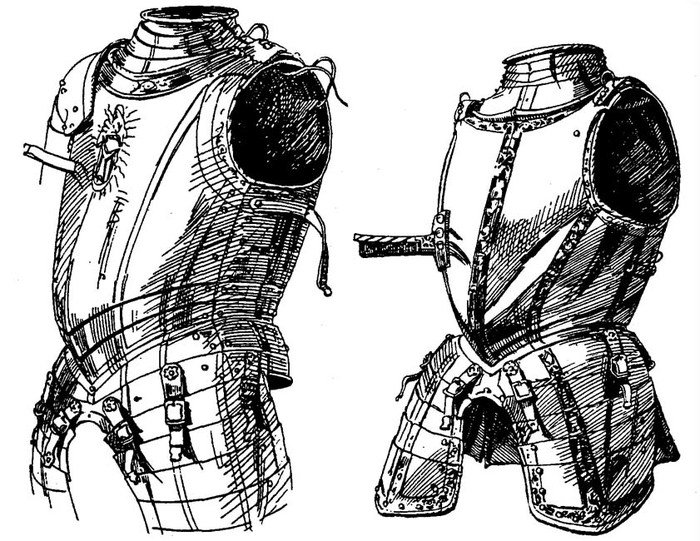

Естественно, наемники платили той же монетой и вербовщикам. Многочисленные приписки, мертвые души, женщины и дети под видом наемников – в ход шло все. Доппельсолднеры получали двойную оплату, если имели доспехи, на практике же капитаны передавали свою броню на смотр. Лазарус фон Швенди (военачальник Священной Римской Империи, 1522-1583) в вымышленной беседе Петра и Павла вкладывает в уста последнего жалобы на то, что капитаны приходили на смотры без доспехов, которые на тот момент дали «двойным» наемникам [4]. Полковой секретарь Станислаус Хохенспах (1577) иронично заметил, что у хорошего ландскнехта один нагрудник на двоих. Леонгард Фронспергер, который имел немалый военный опыт XVI века, едко замечает, что у капитанов много имен в списках, но мало воинов. Реальное представление мы можем составить только об общих масштабах мошенничества – есть примеры того, как один наемник получал жалование за 13 имен. Лейтенант фон Тальгейм приписал себе 42 слепых имени, несмотря на прямое предупреждение полковника, кроме того, изменил информацию о вооружении, обманул своих людей с едой и зарабатывал на таких манипуляциях 397 гульденов каждый месяц [5]. В отряде капитана Дитриха Земица фон Зальцвелла нашлось 222 человека вместо 300. Его наказали по всей строгости – ему пришлось исповедоваться, затем принять причастие и, наконец, пообещать больше так не делать.

Антони Лёв из Фельдкирха в поте лица трудился на свой кошелек сначала лейтенантом, потом капитаном и наконец профосом – за это время он успел накопить 788 гульденов, продавая броню по несколько раз. Когда его махинации вскрыл военачальник Якоб Ганнибал I фон Хоэнэмс, то Лёв извинился и сказал, что у него тяжело с математикой, поэтому наказали его относительно мягко – короткое заключение и компенсация через месяц после возвращения домой.

Судя по всему, несовпадение реальной численности солдат в доспехах с тем, что есть по факту привело к необходимости самостоятельно закупать нанимателями. Мы встречаем фрагментарные сведения об отдельных заказах, но по итогу это оказалось еще одним ударом по и без того, худому бюджету. И это решало главную проблему.

Естественно, подобные махинации вкупе и с без того хроническими проблемами с жалования не самым лучшим образом отражались на благосостоянии наемников.

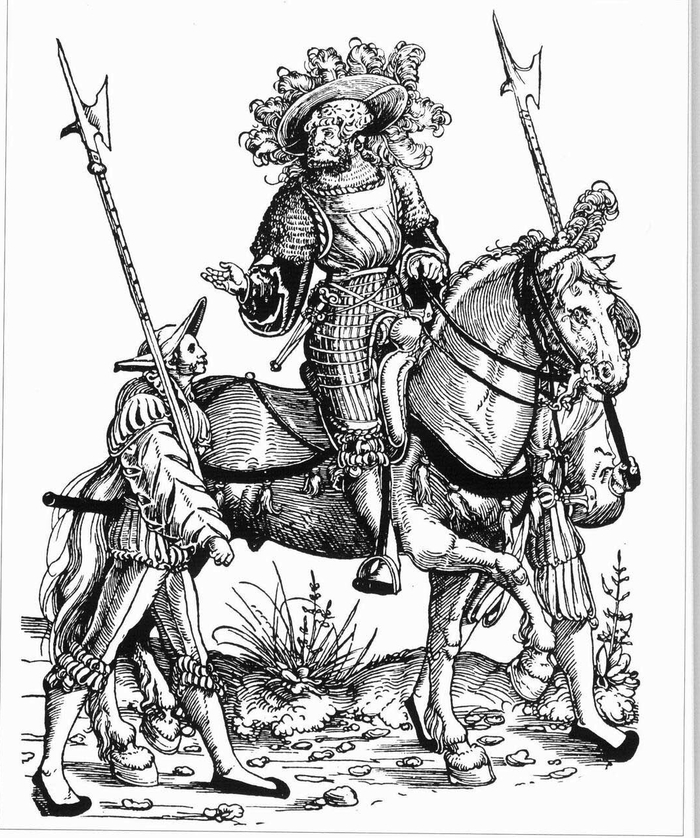

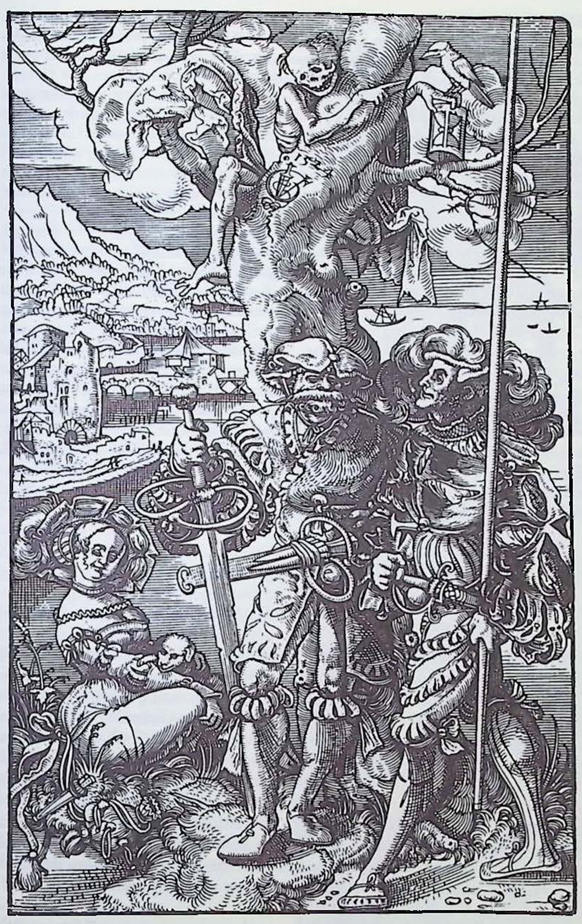

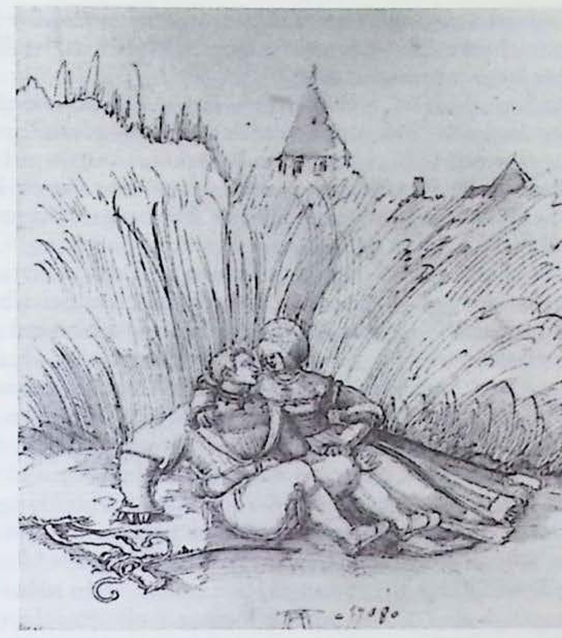

Обратите внимание на картину Урса Графа 1515 года – Kriegsrat. В центре композиции капитан, однако по его позе и окружающим его наемникам явно видно, что у него проблемы. Диаметр некоторых естественных отверстий капитанов обычно был обратно пропорционален возможности платить жалование.

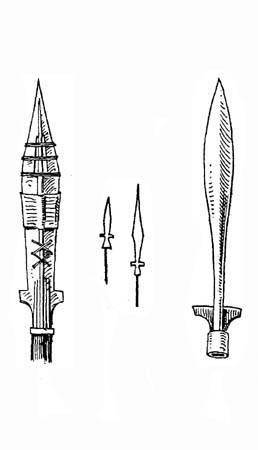

Хотя современные писатели популяризировали образ ландскнехта с двуручным мечом, но с куда большей вероятностью это будет трабант, а не доппельсолднер (в допели записывали по наличию доспеха).

Трабанты были телохранителями капитанов, поэтому мрачная правда жизни состояла в том, что огрести от двуручника куда больше шансов было у «своих», к врагу ты еще попробуй прорубись [6].

Поскольку найм осуществлялся через субподряд (т. е. монарх выписывал патент на вербовку), и претензии за жалование воины предъявляли напрямую капитану. Знаменитый Георг фон Фрундсберг в 1517 году вынужден был расплачиваться с наемниками тканями [7]. Георг фон Фрундсберг, окруженный превосходящими силами венецианцев, на предложение о сдаче ответил: «Много врагов, много славы». Тот, кто бился в первых рядах (не фигурально) при Бикокке, умер от инсульта во время бунта своих наемников, которым не выплатили жалование.

В 1486 году в Брюсселе ландскнехты, будучи недовольны снабжением, выстроились походным порядком, проследовали на главную площадь, где были обнаружены несколько телег с вином, которое было передано в дар императору городом. Вином наемники тут же и нахуярились [8]. В 1547 году ландскнехты, много месяцев не получавшие жалования, блокировали дворец в Аугсбурге, Карл V, вышедший узнать, что случилось, увидел зажжённые фитили ружей. На вопрос, чего они хотят, он услышал: «Денег или крови!» («Entweder Geld oder Blut!»), ему пришлось унижаться, обещая выплаты на следующий день. В армии звучали следующие слова в адрес монарха: «Мы его хорошо проучили и дали ему по башке, разрази его Бог!», поэтому бунтовщиков впоследствии нашли и повесили [9].

Обоз и логистика

Критическим фактором боеспособности армии является налаженная система логистики. Во-первых, количество некомбатантов в армии должно быть минимальным, не превышая 1:4 (т. е. один обозник к четверым воинам), но и сами они также должны уметь постоять за себя. Во-вторых, это, конечно же, налаженные логистические цепочки – армия следует с опорой на собственные линии снабжения и разветвленную систему складов. В-третьих, жесткий контроль за лагерной жизнью – предоставленные сами себе солдаты очень быстро разлагаются, погружаясь в пучину азартных игр и алкоголя.

Вы спросите, каким же образом достигался столь высокий уровень организации в войсках ландскнехтов? Да никак, вы о чем – это я фрагменты логистики римской армии описал. У наемников в армии была своя атмосфера…

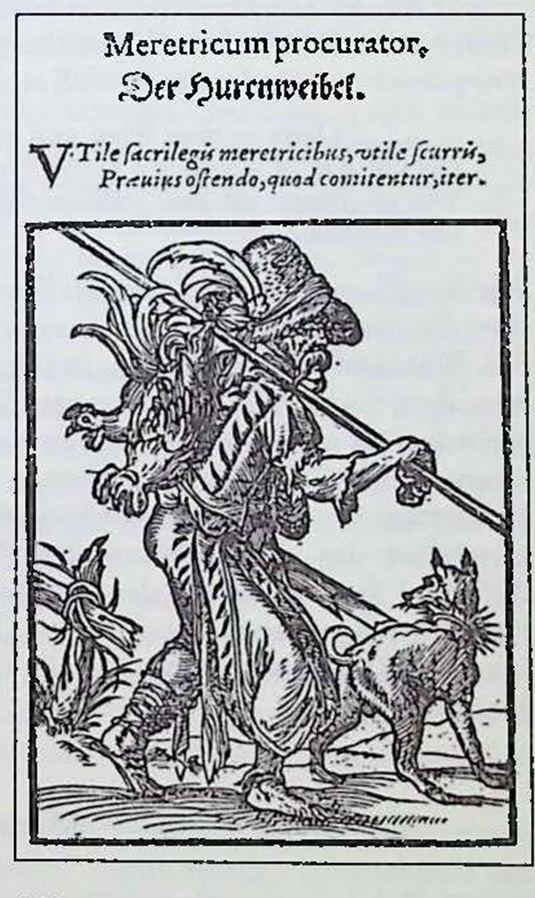

Итак, знакомьтесь – главный по обозу Хуренвайбель (hurenweibel).

Йост Амман. Хуренвайбель (1568) Иллюстрация к книге „Ständebuch“ (немецкая книга XVI века о профессиях)

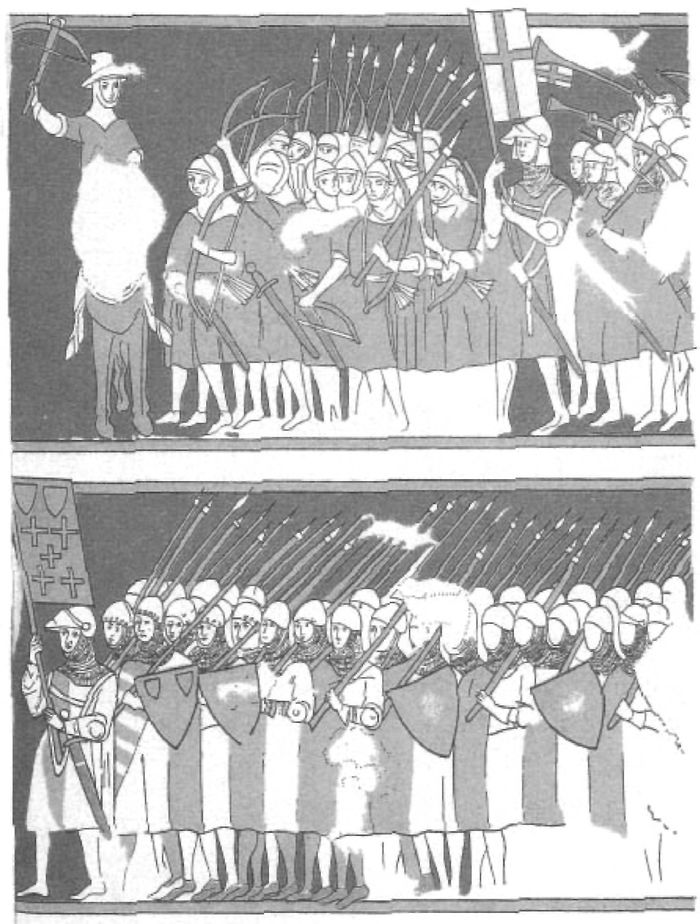

Перевод его должности (Хуренвайбель) наиболее полно описывает состав обоза наемников – Господин Шлюх. В 1491 году совет подсчитал, что для армии в Бретани численностью 20 000 человек продовольствия требовалось для 40 000 – 50 000 ртов [10]. Впоследствии обозы раздувались до совершенно невообразимых размеров, современники клеймили эту практику, описывая состав этого «поезда», не стесняясь в выражениях – «самый грязный, легкомысленный сброд, не желающий оставаться нигде в странах и городах» [11]. Женщины, дети, бродяги, жонглеры, пивовары и просто бездомные набивались вслед за армией, превращая обоз в подобие цыганского табора. На примере этого можно понять, какая же пропасть в действительности лежала между регулярной и наемнической армией. Наниматель фактически не обеспечивал снабжение армии, а его обязательства ограничивались жалованием.

Соответственно, наемники должны были самоорганизоваться для собственного снабжения, иначе говоря, продукты они покупали у торговцев, следующих за армией. Тут же оплачивались услуги проституток или же каких-то лавочников. На женщинах в армии нужно остановиться чуть подробнее.

Женщины и ландскнехты

Мне доводилось видеть оригинальные теории на предмет того, что женщины в армии наемников были женами самих солдат, а в проститутки их определила грязная молва. Дело в том, что в XV веке в наемных армиях натурально началась эпидемия сифилиса. И если это были не проститутки, то возникает вопрос…

В действительности же армии были наводнены и проститутками, и женами. Кстати, сказать, в искусстве их достаточно легко различить, вот проститутка:

Петух на плече, знак проститутки.

Или вот, например, на картине Никлауса Мануэля марширует наемник со своим сыном, обратите внимание на девушку у дерева.

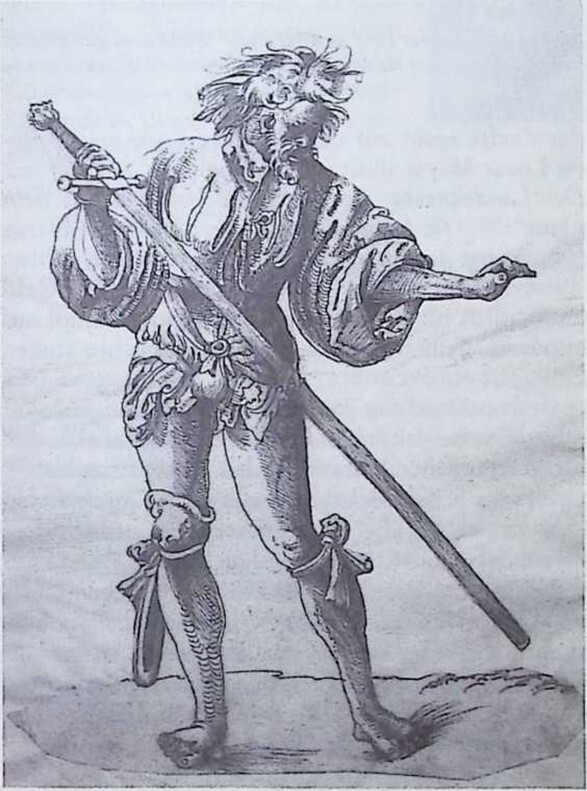

Или картина Урса Графа, изображающего ландскнехта и швейцарца.

Или вот трогательная сцена, ландскнехт отдает всю зарплату жене:

В целом, женщины были достаточно активно вовлечены в лагерную жизнь - они следили за детьми, ну конечно поддержка солдат, попавших в сложную жизненную ситуацию.

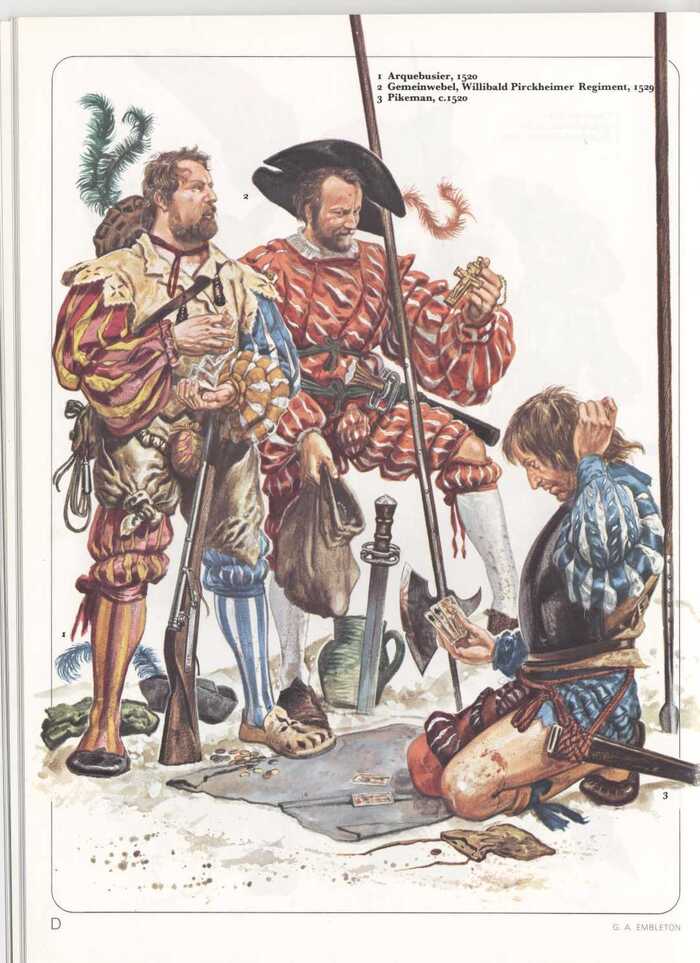

В конце концов, кто-то должен был заниматься готовкой, пока солдаты бухают и играют в кости

Обилие проституток в армии объясняется рядом причин, во-первых, работа на себя, во-вторых, более высокий статус, чем в городах, где зачастую это порицалось [12]. При этом, в городах проституткам приходилось оплачивать высокую аренду за комнату [13]. Ну, а в походе можно романтично прилечь в колосках

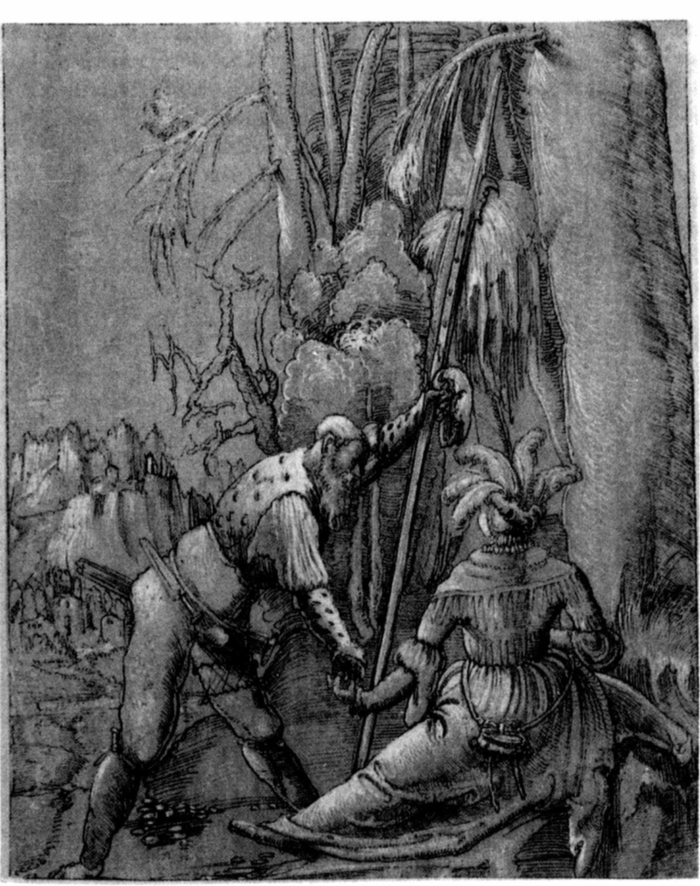

Ну или уединиться под деревом, тут главное не помешать монаху, который случайно споткнулся и упал на монашку

Мужик с мечом в лесу – очевидно грибник.

Ландскнехты и дети

Как и в любой высокоорганизованной армии среди ландскнехтов присутствовали дети, которые были частью высокоорганизованной логистической системы наемников. Они осуществляли скрытное перемещение яйценоских пород скота между сельскохозяйственными и военными слоями общества. Т.е. пиздили кур у крестьян.

Например, гравюра Вольфганг Штрауха, «Ландскнехт Клаус Винтергрюн и его сын Хайнц» (1568 г.) рассказывает о том, как мальчик пиздил кур, а за ним погналась жена фермера, чтобы пиздить уже его, в процессе он порвал штаны

Кроме того, женщин и детей активно привлекали к строительству полевых укреплений, ландскнехты считали западло копать траншеи, не военное это дело [14].

Учитывая, как я уже говорил, в отсутствии центрального снабжения солдаты (и тут речь про любых наемников того времени) ели то, что могли достать, что приводило к постоянным социальным трениям. Член отряда Олбани в 1520-х годах, сэр де Бессант, был привлечен к ответственности за тяжкие «акты применения силы» — выбивание дверей, оскорбления и нападения на семью хозяина. Аналогичный случай около 1547 года касался сэра де Сен-Бонне, который зарезал мальчика, защищавшего свою овдовевшую мать от изнасилования [15]. Иногда это приводило к совсем курьезным случаям, так ландскнехты сперли лошадь у соседних испанцев в своем лагере и схомячили ее, что привело практически к небольшой гражданской войне с перестрелкой и пальбой из пушки.

Возникает резонный вопрос — а не случались ли некоторые перебои со снабжением в связи с такой системой?

Так, во время итальянского похода Карла V в 1530 г. от голода умерло 30 000 человек из армии в 50 000. Т. е. осталось целых 20 000 человек! Более того, он учел ошибки и попробовал организовать систему снабжения в 1536 году, в результате чего из 50 000 от голода умерло только 20 000 человек (не считая проституток, торговцев и пр.) [16]. Высокоорганизованные передовые отряды наемников просто сожрали то, что смогли на складах, а остальное сожгли, поэтому идущие следом войска несколько недоедали.

Ландскнехты и алкоголь

Вообще некоторые нюансы жизни хорошо читаются между строк закона, так, например, присяга ландскнехтов жестко регулировала вопрос алкоголя [17]

Полное пьянство не является оправданием для простого наемника, чтобы держаться подальше от работы и боя

Т.е. вопрос пить или не пить в общем-то не стоял — тут хотя бы в бой пошел. В Италии ландскнехтам воспрещалось спаивать сослуживцев из других стран, а также силой вливать им алкоголь в рот. Опять-таки, если это протекло на уровень законодательства, можно примерно оценить масштаб проблемы. Ну а народное творчество и вовсе родило две поговорки — «грязный, как ландскнехт» и «пьяный, как ландскнехт».

Ландскнехты и религия

Из вышесказанного можно вынести явный и очевидный вывод – жизнь наемника была чрезвычайно коротка. Эпидемии, отсутствие централизованного снабжения и бесконтрольное употребление алкогольных напитков косило наемников похлеще вражеских пик. Впрочем, и война не сулила долгой жизни – не было никакого смысла брать в плен солдата, самое ценное на котором уже надето, это не знатный воин, которого потом кто-то выкупит. А излишеств вроде военных врачей также бюджетом не было предусмотрено [19]. Только за гульдены, бесплатно есть штатный капеллан.

Относительно своей загробной участи ландскнехты иллюзий не питали, если рыцарь в изображении художников выступал противником антихриста, наемники же были его спутником [20].

На этот счет есть показательных два стиха из «Корабля дураков» (произведение XV века) [21]. В одном девять ландскнехтов пришли к воротам Рая и начали требовать их впустить, крича как оглашенные: «Эх, гроб господень, божья мать!..» Апостол Петр услышал и пошел согласовывать их допуск под его ответственность. Петра предупредили, что идея плохая, но он не послушал. Ландскнехтов впустили, они сразу пошли побираться и на собранные деньги начали играть в кости. Традиционно друг друга обвинили в шулерстве и начали драку. Апостол стал требовать прекратить и вообще валить из Рая. Те бросились с кулаками на него. Он за подмогой. Что делать с этими висельниками вообще не ясно, но тут придумали ход – за воротами начал бить в барабан. Ландскнехты подумали, что там война и ломанулись на звук, а Петр закрыл двери за их спиной.

Вторая история, как за ними отправили черта из ада, поскольку вроде как прослышали, что они вообще конченные. В итоге черт пробрался в таверну и начал слушать. Ландскнехты же мило обсуждали былые времена с подробным описанием, от которого черт пришёл в ужас и понял, что надо валить. Но тут увидел, что они бухают как в не себя и решил проникнуть в какого-нибудь ландскнехта через рот, но проблема была в том, что когда наемнику наливали, то говорили ему тут же друзья: «С тобою господня благодать!», ну и это сразу закрывало путь бесу. В итоге он сидел за печкой и ждал, пока представится наилучший момент, но его не было. Потом завалился еще один ландскнехт с петухом, которого ощипал и повесил за печкой, решив приколоться. Он громко сказал: «Хозяин, я там бесенка принес, давай его зажарим» и рукой показал в сторону печи. Черт вынес головой стену и огородами ломанулся к патрону. Там он обрисовал, что ландскнехтов лучше не трогать, поскольку народ они зело дикий даже для здешних мест. На том и порешили.

Вера заменялась суевериями и с активным применением заклинаний, артефактов, повышающих резист, — ценились веревки повешенных, рубашка, сшитая девственницей, голова летучей мыши и пр. А колдуны и чернокнижники рассматривались не как еретики, а как ценный солдат. Это нашло отражение в более позднем (XVII в.) произведении Гриммельсгаузена «Симплициссимус» в рассказе о чернокнижнике [22]:

Как повелось на войне обыкновение ставить профосами старых испытанных солдат, то и в нашем полку был подобный жох и притом еще такой тертый прожженный плут и злыдень, о ком по правде можно было сказать, что он куда больше всего изведал, чем было надобно, ибо был он завзятый чернокнижник, умел вертеть решето и заклинать дьявола, и не только сам был крепок, как булат, но и других мог сделать неуязвимыми, а вдобавок напустить в поле целые эскадроны всадников

Для повышения точности считалось верным способом сначала выстрелить в изображение Христа, а с целью защиты конечности надо было забрать соответствующую часть распятия. Что невольно порождает вопрос, а как на всё это смотрела Священная Инквизиция? С решительным осуждением и крайней обеспокоенностью.

В основном из-под стола или другого места, где не было риска быть обнаруженными ландскнехтами. Нет, формально, конечно, настольная книга инквизиции «Молот ведьм» детально расписывала все грехи колдунов, которые зачаровывали оружие, и карала их отлучением, но… Даже между строк читается реальная правоприменительная практика. Одно дело отправить на костер ведьму и совсем другое — заключившие договор с бесами стрелки [23].

Может случиться, что светская власть в праведной борьбе против недругов пригласит к себе на службу подобных стрелков-колдунов и с их помощью разрушит владычество злых тиранов. Все ли войско или только те, кто их принял и им покровительствовал, должны быть наказаны? На это надо ответить, что, вследствие большого количества людей, строгость суда должна быть смягчена.

Чуете вайб этодругина?

В конечном счете, «Молот ведьм» рекомендует воинам исповедоваться, колдунов выслать из страны, а остальным отпустить грехи. На деле же проблемой церкви было не найти среди наемников отступников веры, а то, что ландскнехты найдут их.

Какое-либо уважение к церкви отсутствовало, а папу римского натурально ненавидели.

Отлучение знаменитого военачальника (и конченного отморозка) ландскнехтов Гёца фон Берлихингена вызвало у него лишь смех, он иронично заметил, что церковники «стреляли в него свечами с кафедры» (процедура предполагала их тушение) [24]. После взятия штурмом Рима ландскнехты вволю поиздевались над папством, разъезжая на ослах по Вечному городу в кардинальских одеждах, как отметил биограф Фрундсберга Рейснер. «Свирепых и противоестественных дел немцы не совершали, но было много озорства». Мы ему, конечно, верим.

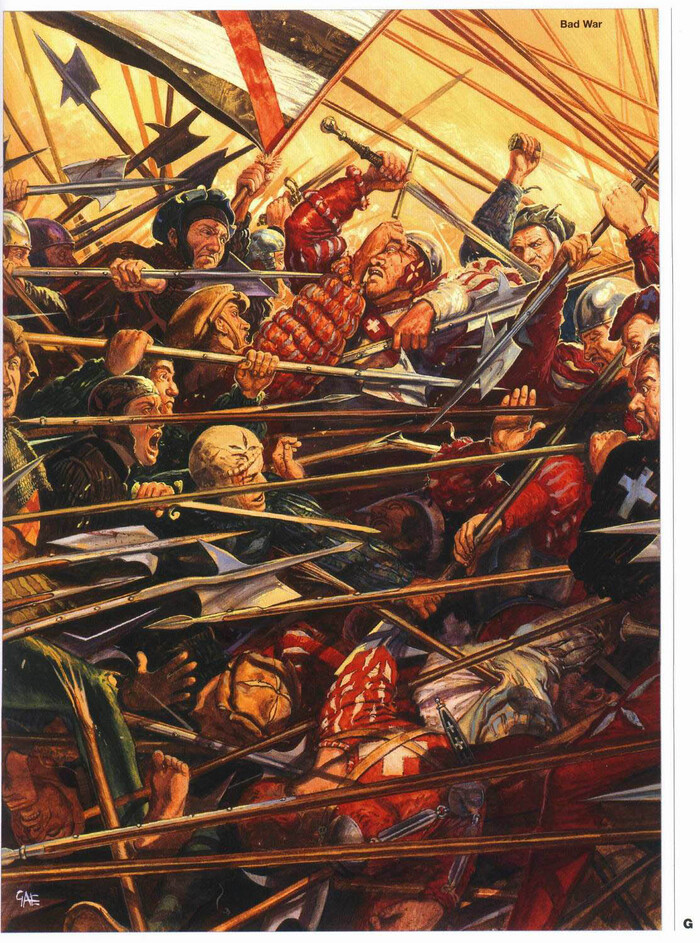

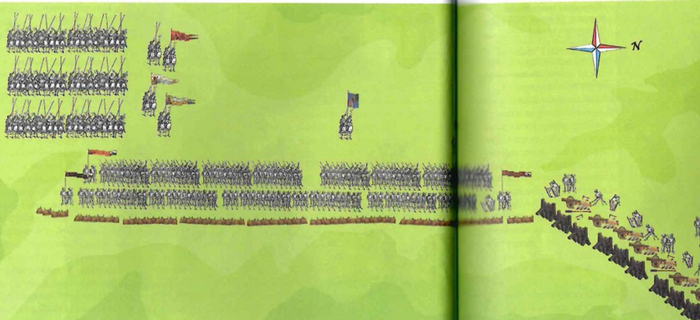

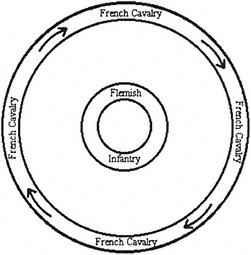

Как все это воевало

Невольно складывается впечатление, что это какая-то ватага бесконтрольных преступников, а не армия, как вообще могло случиться, что наемники заняли вершину пищевой цепи в XVI в.? Дело в том, что выброшенные из общества наемники имели только один путь – на войну. И это радикально отличало их от предшественников, будь то итальянские кондотьеры или пресловутые рыцарские армии. И тем, и другим было куда возвращаться, поэтому сдача в плен, выкуп или, чего уж там, отступление были нормами жизни. У наемников всё было иначе – хотя швейцарские пехотинцы и были полупрофессионалами (они возвращались к мирной жизни в кантоны), но честь корпорации ставили выше жизни. Поэтому и возникла та самая «Плохая война» – воины не щадили друг друга, предпочитая смерть отступлению.

Так что воевало это, может, и без сложных тактических маневров, но крайне ожесточенно.

Наследие

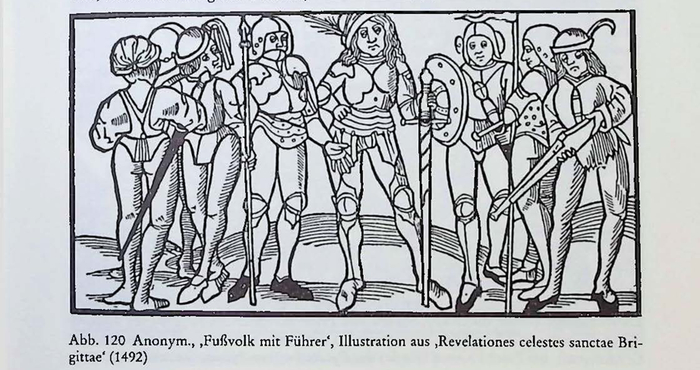

Отцом ландскнехтов называют Максимилиана, императора Священной Римской империи, хотя начал он свою бурную деятельность, будучи регентом Бургундского герцогства. Сложно сказать, насколько это справедливо, потому что есть точка зрения (Рейнхарда Бауманна), что эту честь нужно в большей степени отдать Георгу фон Фрундсбергу. Тем не менее история Максимилиана — яркий пример того, как «вживую» выглядит попытка подменить военную историю бытовой логикой «если воюют рыцарями, значит они самые сильные». Шесть миллионов долгов и фактически банкротство государства, слом привычных общественных устоев, колоссальное социальное напряжение — и всё это для того, чтобы получить эрзац регулярных армий Нового времени. Армий с чудовищной дисциплиной, совершенно безумными пороками и приметами, которых в профессиональной военной системе просто не должно быть, вроде обоза, который по виду напоминал цыганский табор. Однако этой новой силы хватило, чтобы смыть старую военную организацию. Обратите внимание на фигуру рыцаря в центре картины 1492 года, он больше не возвышается над окружающими его наемниками.

В первую очередь произошел количественный скачок, компактные рыцарские армии не могли противостоять десяткам тысяч наемников [26].

И это не просто так, со всеми своими пороками новые армии были лучше того, что было до.

Максимилиан, хотя и вошел в историю как реформатор, перевернувший с ног на голову мир, все же не смог в полной мере воспользоваться плодами своей деятельности. Он носился по империи как заведенный, разыскивая деньги везде, где только мог найти. Одной из идей было стать папой римским, что сделало бы Священную Римскую Империю хотя бы Священной и Римской. Учитывая, что за Максимилианом числилось всего лишь 9 бастардов, на фоне оргий папы Александра VI или сатанинских наклонностях Чезаре Борджиа, он был сама благодетель. А когда правитель Священной Римской Империи пригрозил, что ради тиары готов больше не смотреть на голых женщин, уверовала вообще вся курия. Папой он не стал, а жаль – торговля индульгенциями бы вышла на новый уровень. Чего там говорить, этот энергичный император умудрился даже евреев обложить особым налогом.

Финалом его военной карьеры стал бесславный поход и совет внука уйти на покой, однако одно он все же смог сделать – заложил основы величия своего дома, который господствовал над Европой в течение нескольких веков. Безусловно, немалую часть почестей за эти достижения мы должны отдать его внуку Карлу V, но толчок был от плеч Максимилиана.

Напоследок посмотрим в лицо Максимилиана на портрете работы Альбрехта Дюрера и честно скажем, он охуенен. Из безвольной фамилии, которую князья выбрали в качестве удобной марионетки на троне Священной Римской Империи, его дом стал могущественной династией. Домом Габсбургов.

Примечания

1. Александров С.Е., 2001 Приложение IV Статейная грамота Максимилиана II

2. Мемуары / Филипп де Коммин, Глава XIX

3. McCormack J., 1993. CHPT. VII

4. Baumann R., P. 77

5. Baumann R., P. 78

6. Baumann R., P. 93

7. Александров С.Е., 2001 С. 98

8. Александров С.Е., 2001. С. 116

9. Александров С.Е., 2001, С. 122

10. France J. Renaissance France at War: Armies, Culture and Society, c. 1480-1560. – 2010. P. 236

11. Rogg M., P. 72-73

12. Schöggl A. 1976, P. 44-45

13. Baumann R., P. 164

14. Baumann R., P. 122

15. France J. Renaissance France at War: Armies, Culture and Society, c. 1480-1560. – 2010. P. 250

16. Александров С.Е., 2001, С. 99

17. Schöggl A. 1976, P. 35

18. Baumann R., P. 140-141

19. Rogg M., P. 133

20. Rogg M., P. 222

21. Бранд С. Корабль дураков. Сакс Г. Избранное. М., 1989. С. 273-277,281-283.

22. Гриммельсгаузен Г. Я. К. Симплициссимус. – 1967. С. 127

23. Шпренгер Я. Молот ведьм. – Интербук, 1990. С. 246

24. Wiesflecker H. (1991), P. 248

25. Александров С.Е., 2001 С. 172

26. Rogg M. "Ei oder Henne?" Anmerkungen zum Verhältnis von Militär, Staat und Gesellschaft im frühneuzeitlichen Europa //Difference and Integration. – 2001. – Т. 3. – №. 3. – С. 1-24.

27. Richards J. J. H., Embleton G. Landsknecht soldier, 1486-1560 //(Osprey). – 2002. P. 63