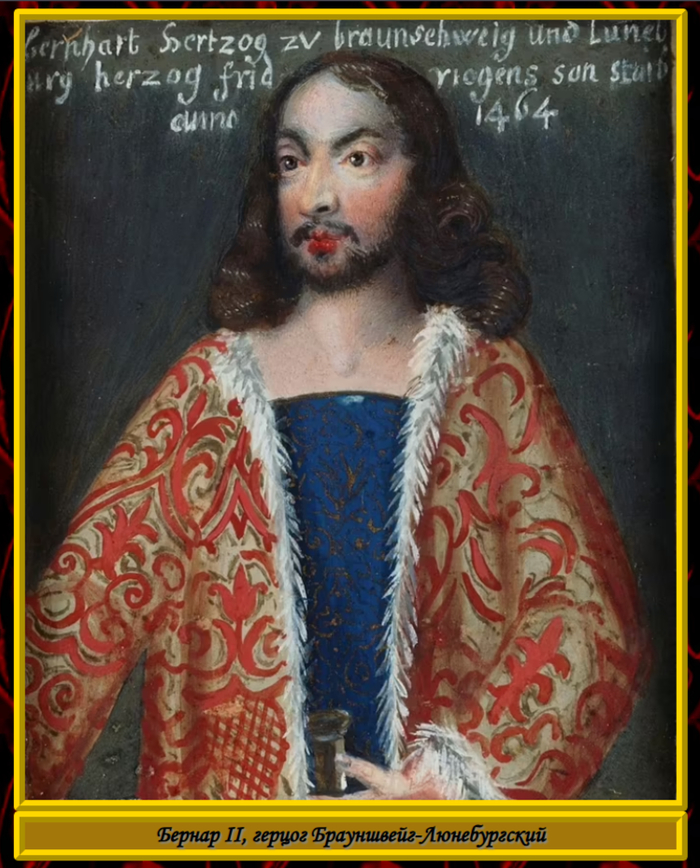

Теплое Рождество 1474 года

На связи Азирсан. Как вы может быть знаете, мы с коллегами из коллектива cat.cat написали книгу «Поворотные моменты истории» для издательства «АСТ». В конце ноябре мы с представителем издательства договорились провести подкаст по истории. Но тут возникла некоторая проблема со спецификой моей деятельности)

В конечном счете, подкаст я отчитал по Римской логистике, но… Ведь есть и другие площадки

Историю я уже рассказывал в одном из своих постов, но чего бы ее не вспомнить в канун нового года.

Итак, в 1474 году произошло столкновение, последствия которого изрядно перекроили всю Европу. Союз немецких, австрийских и швейцарских (в современном значении) городов оборонительно напал на герцогство Бургундия, во главе которого стоял Карл Смелый. Одним из эпизодов этой войны и стала уютная новогодняя история, которая началась 28 октября 1474 года, когда бернцы вместе со своими союзниками по Констанцской лиги выступили в направлении замка Эрикур. Сейчас это коммуна во Франции на чуть более десять тысяч человек, но тогда это был стратегически важный бургундский замок.

Объединившись с другими союзниками, армия числом не менее 15 000 человек расположилась лагерем под Эрикуром 5 ноября 1474 г. Впрочем, осада шла неудачно, кроме того, как оказалось в ноябре было холодно и вместо триумфальной пьянки во взятом замке, союзники медленно замерзали под стенами, находясь уже на грани мятежа. Однако ситуацию радикально изменил полководец Карла Смелого Анри де-Невшатель-Бламон, который 12 ноября подошел со своим войском, числом… Всего 5 000 – 6 000 человек. Швейцарцы ошалели от такого подарка судьбы и бросились навстречу подошедшей армии. Анри верно прикинул свои возможности и сразу начал отступление, однако, на расстоянии 10 км от Эрикура ему все же пришлось вступить в битву, которая закончилась разгромом бургундцев, а сам замок сдался через 3-4 дня. Полегло 1617 бургундцев, преимущественно пехотинцев и вопреки общему швейцарскому правилу «не брать пленных» также захватили 50 человек. Большую их часть выкупили, но 18 ломбардцев из числа итальянских наемников по словам бернского хрониста Диебольда Шилинга (Schilling D. Die Berner Chronik des Diebold: 1468-1484. – Wyss, 1897. – Т. 1. P.186-187 ) «осудили за злую, бесчеловечную ересь, потому что они причастны к искажению священных и достойных таинств и прочего церковного добра; они считались виновными и в совращении священников, юных девушек, жен и матерей и прочих». После чего отконвоировали в Базель и там празднично на Рождество сожгли под елкой, как еретиков. Как отмечает Шиллинг «в честь Всевышнего Бога, нашей христианской веры и всех немцев».

Конечно, бернского хрониста сложно считать беспристрастным источником, однако, обвинения в содомии может быть и не столь далеки от истины. Во-первых, даже в самом лагере Карла Смелого пикардийцы отказывались жить с итальянцами, обвиняя тех в мужеложстве, а во-вторых, в битве при Грансоне первыми сбежали пресловутые ломбардцы, чем и поспособствовали панике, что было форменным пидорством.

В общем-то ничего такого в этой истории нет и мне она была нужна только для того, чтобы поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать уюта, тепла и мира в 2026 г.

P.S. Если вдруг, кому интересно, ссылка на подкаст.

Прекрасный мессер императора Священной Римской империи Максимилиана I

Его сделал Ганс Шумерспергер, кузнец к востоку от Инсбрука, в конце 15 века (1496 год). На одной стороне изображена Богоматерь на полумесяце, над ним заглавными готическими буквами: «MARIA HILLF VN/NS AVS NOTTG». На противоположной стороне изображен Святой Себастьян с надписью «HIILLF SANNDT/SEWASTTIANN».

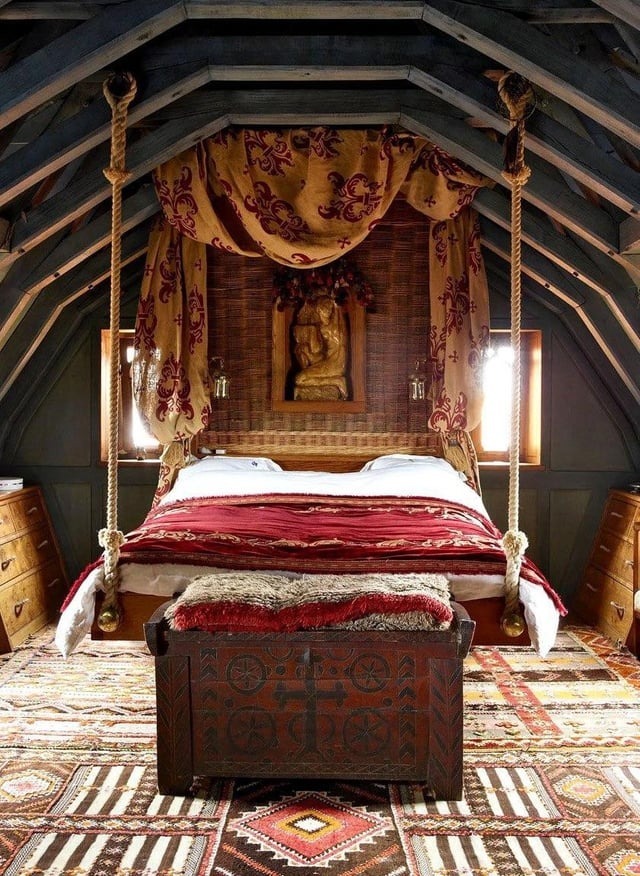

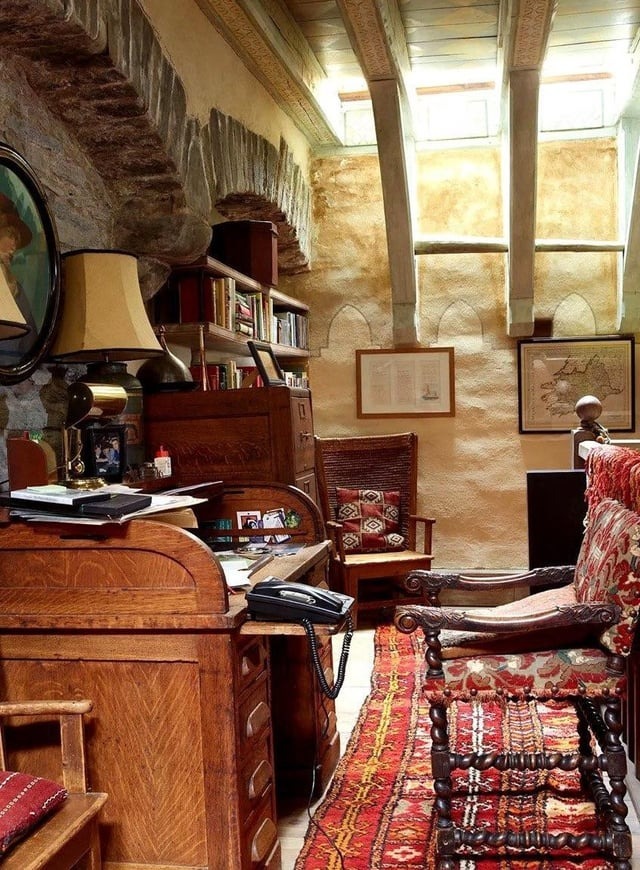

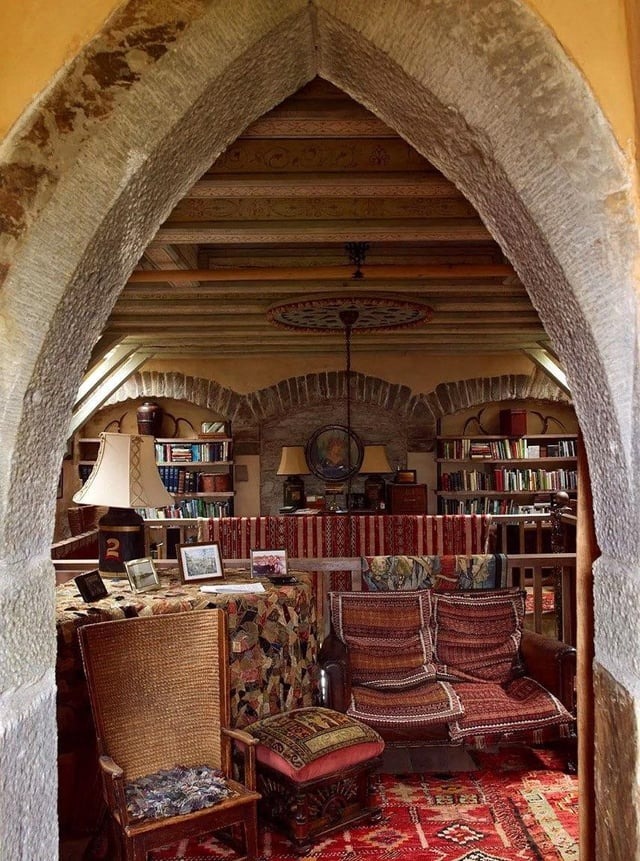

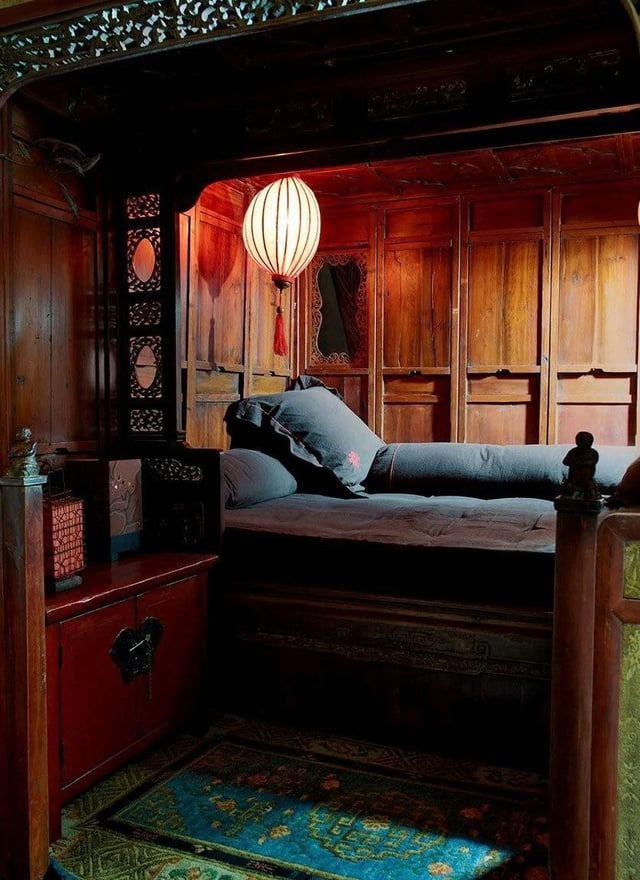

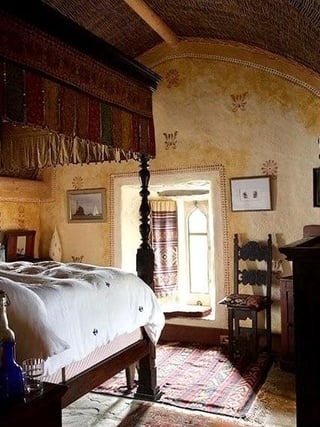

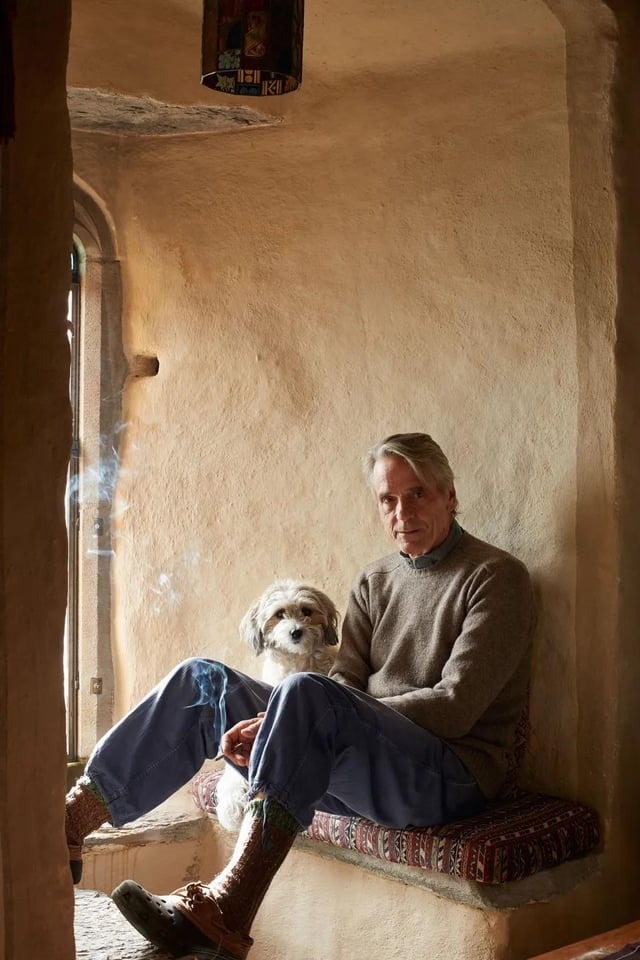

Замок Джереми Айронса

В ирландской крепости XV века, известной как замок Килко, расположенной на юго-западном побережье Ирландии, долгое время царило запустение, пока в 1997 году актер Джереми Айронс не приобрел ее за 150 000 фунтов стерлингов. Сооружение пришло в упадок, но Айронс осуществил масштабный проект по реставрации, бережно восстановив замок и сохранив его исторический облик.

Как один русский корабль так посмотрел на генуэзцев, что те ушли домой и больше не выпендривались

Есть такая морская байка, ходит уже бог знает сколько лет. Мол, было это где-то в районе 1475 года, в крымской круговерти, где османы перли вперёд, генуэзцы цеплялись за свои колонии, а византийцы делали вид, что ещё не умерли. Южное море, шум, кашеобразный бардак и каждый встречный считает себя местным царём.

И вот, по легенде, туда приплыл наш персонаж — Иван Фрязин. Не капитан, не пират, вообще вроде дипломат. Хотя «дипломат» тогда значило примерно одно: плыви в чужие воды, где тебя могут утопить просто ради развлечения.

И вот Фрязин идёт на своём кораблике вдоль берега. Корабль скромный. Команда нормальная, рабочие ребята. Пушки есть, но не ультра-мега-супер линкоры. В общем, обычная русская посольская посудина. И тут на горизонте появляется генуэзский флот. Не катерик, не два барка, а именно флот. Много кораблей. Хороших. Богатых. Уверенных в себе, как нотариус в центре Москвы.

Генуэзцы видят русских, оценивают ситуацию и явно думают: «Ща подойдём, скажем своё “бонжорно”, и они сами все паруса сложат». Потому что один русский корабль против генуэзского флота — это как дворничий «Ока» против колонны «Майбахов». Вроде смешно.

Но Фрязин хлопает дверцей своей «Оки», заводит движок и едет на них так, как будто это его личная полоса.

Он разворачивает свой корабль носом прямо на генуэзцев и идёт вперёд. Ровно. Спокойно. Без суеты. Команда стоит спокойно, словно они не на войну, а на рыбалку выдвинулись. Никто не бегает, не орёт, не суетится. Чистый спокойный угрожающий вайб человека, у которого за спиной, по идее, должен быть целый русский флот.

И вот тут начинается абсолютная магия. Генуэзцы начинают думать. А когда у итальянских моряков начинается думалка, жизнь у них становится очень тяжёлой. Они смотрят на этот маленький русский кораблик, который прет прямо на них, и у них рождается гениальная мысль: «А если он не один? А если сейчас из-за мыса выскочит ещё десяток? А если это ловушка? А если это русские делают своё фирменное “проверим ваши штаны на прочность”?»

Короче, мужики начинают психовать. И самое смешное — психовать начинают не рядовые гребцы, а капитаны. Целый флот внезапно понимает, что не хочет проверять, кто там у русских за кормой. И в итоге генуэзцы принимают решение, которое вписано в историю как одно из самых прекрасных морских «ну его нахрен» всех времён.

Они просто разворачиваются и уплывают. Флот. Целый, мать его, флот. Уплывает от одного корабля.

Иван Фрязин со своей командой, наверное, стоял на палубе и думал: «Ты смотри, сработало».

Русские дальше спокойно идут по курсу, выполняют миссию, даже пальцем никого не тронули. Потому что этот бой был выигран не пушками, а психологией и каменным лицом, которое русские умеют включать лучше любых спецслужб.

И давайте честно. В этот момент на море родилась золотая фраза:

если ты идёшь вперёд так уверенно, будто у тебя за спиной армия, то люди предпочитают не проверять, есть она там или нет.

Фрязин вписал своё имя в историю не тем, что кого-то утопил или кого-то расстрелял. Он вошёл туда тем, что перепугал генуэзскую морскую державу своим спокойствием.

А для XV века это был прям топовый навык.

Старая добрая музыкальная Англия - часть I

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом декабре мы обсуждали Генриха VIII, его музыкальные дарования, личную жизнь и религиозные реформы Об авторе хитов - славном английском короле Генрихе VIII, Продолжение про творчество известного автора песен - Генриха VIII. И что это повлияло на дальнейшее развитие (т.е. неразвитие) музыки в Англии... И, правда, зная триумф англоязычной музыки в 20 веке, странно, что в 17-18-19 она была на периферии... Ну, с этим разобрались: что выросло, то выросло...

А что было ДО этого? До бесконечных реформ и контрреформ, последовательно разрушающих наработки друг друга? Я давно собиралась про это написать, прямо целый год... И вот время пришло.

До Генриха VIII в Англии были очень развиты традиции религиозной хоровой музыки. Я имею ввиду профессиональную хоровую музыку (а не прихожанок в шляпках с молитвенниками в руках, распевающих гимны).

И надо немного поговорить с чего все началось (т.е. так считается).

Была в истории Англии весьма харизматичная персона - король Генрих V. «Славный Гарри», как говаривал Шекспир. Вы все хорошо знаете Генриха V - это он тусил с Фальстафом - до коронации, конечно.

А потом остепенился, занялся государственными делами, выиграл битву при Айзенкуре в 1415.

Этот молодой человек с хипстерской прической был не только блестящим военачальником, но и отличным музыкантом. И провел реформу музыки... Ну откуда у людей столько энергии!

В те времена с войско сопровождал огромный хор, а битвы предваряли торжественные службы - длительные и пышные.

И, конечно, требовалось множество профессионалов - священников, музыкантов, певчих и т.д... Все они путешествовали вместе с войском, сопровождаемые обозами с хоругвями, одеянием, реликвиями и огромными партитурами. Почему огромными? Ну, книгопечатания не было, и весь хор пользовался одной большой книгой с крупными музыкальными символами - чтобы всем было видно.

Как раз победе при Азенкуре посвящена народная английская песня (она же гимн, она же хорал) Agincourt Carol («Deo gratias, Anglia»):

Agincourt Carol. Pro Cantione Antiqua London

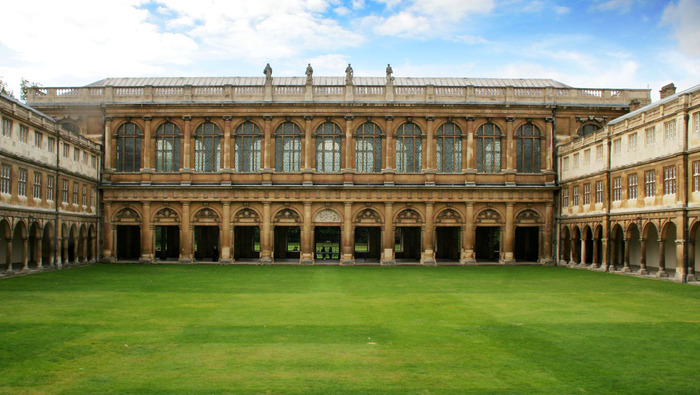

Он включен в состав «Песенный свиток из Тринити-колледжа» (это в Кембридже). Свиток там и хранится, в библиотке Рена.

Еще одна крупная победа: битва на реке Сене - торжественная служба в Кентерберийском соборе в присутствии важного гостя - императора Священной Римской империи Сигизмунда. И здесь у нас уже есть композитор: Джон Данстейбл.

Данстейбл - личность полулегендарная, неизвестно, как он выглядел, но он точно жил, сочинял музыку, был женат, увлекался астрономией. И считается «Моисеем английской музыки», который вывел ее из забвения на столбовую дорогу. Как-то так.

John Dunstable, Preco Preheminencie. Хор собора Святого Иакова, Торонто

Цель была - поразить, ошеломить, и Сигизмунд был очень впечатлен, очень-очень. Мода на «английское звучание» («contenance angloise») стремительно распространилась по Европе.

«Поперло!», - подумал Генрих V, и решил наддать с молитвами, и увеличил штат певчих в три раза и сам занялся написанием музыки.

Sanctus, Генрих V

В общем все шло неплохо. К сожалению в 35 лет Генрих V умер от дизентерии. И для него все закончилось. Но не закончилась история...

Охохонюшки... Я случайно нажала «опубликовать» вместо «Сохранить черновик». Отменить это дело нельзя. Так что пост будет такой. А мог бы быть более высохудожественным.

Ну ладно. Но будет продолжение... Я как раз раздумывала, поделить ли пост на части, когда так опрометчиво нажала не ту кнопку...

Кстати: вот вариации на тему «Agincourt» (Ричард Мейер):

По-моему, неплохо. Хотелось бы взрослое исполнение послушать.

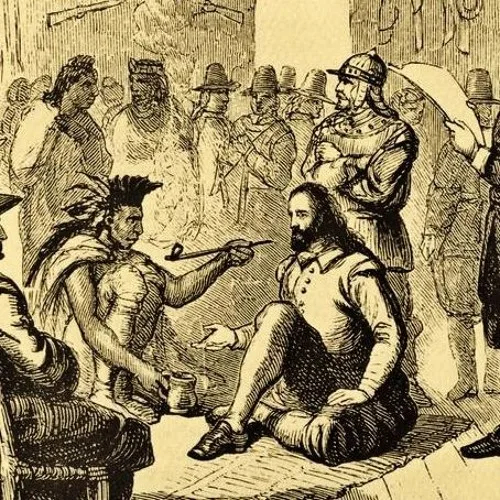

6 ноября 1492 г. (528 лет назад) Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев — табакокурением

На острове Куба Христофор Колумб (1451—1506) в сопровождении группы матросов побывал в индейском селении, где ему довелось впервые познакомиться со странным обычаем, бытовавшим среди индейцев. Туземцы держали во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они называли «тобако», и время от времени выпускали из носа втягиваемый ароматный дым. Так европейцы впервые познакомились с табакокурением.