Звери Аларда. Гозалик

Гозалик обитает в пустошах Борра и на полуострове Реу. Живут эти ящеры в прибрежных местах. В длину достигают 1,5 метров. Питаются водорослями, которые добывают в морях, омывающих север Целисера.

Гозалики очень интересны своим образом жизни. Они живут колониями, состоящими иногда из нескольких сотен особей. Самки и самцы мирно соседствуют и дружно греются на солнце по утрам, отогревая тела от холода северных вод. Конфликты происходят между самцами только в конце весны, когда начинается сезон размножения. И то это скорее конкурс талантов. Перья, растущие у них на спинах, поднимаются в такт движения владельцев, которые устраивают настоящие шоу, пытаясь привлечь внимание самок. После удачного выступления самки выбирают кавалера и происходит момент зачатия. После этого все гозалики принимаются за строительство гнезд, куда и откладывают яйца представители колонии. А сами родители отправляются набирать жир, который им очень понадобится.

Дело в том, что гозалики в холодное время года ложатся в спячку. Все вместе звери находят подземную пещеру или вырывают нору, куда звери залезают и нагромоздившись друг на друга засыпают. Так период бодрствования длится с середины весны до середины осени, после чего они засыпают. Все особи, от мала до велика, понижают температуру своих тел до невероятно низких значений и впадают в кому, из который выйдут при потеплении снаружи их дома. Гозалики настолько беспомощны в это время, что не замечают никаких движений или касаний в это время. Так торбы столетиями приходили в одни и те же места, собирая гозаликов для пропитания суровой зимой. Глупые и жадные забирали всех зверей, опустошая гнездовья за раз, в то время как умные брали достаточно для жизни, но и без вреда для колонии, чтобы кормиться еще долгие годы. Даже до сих пор в некоторых отдаленных селениях сохранились эти традиции, которые торбы чтут с древних времен.

Начать знакомство с огромным и интересным миром Аларда можно при помощи первой книги "Алард. Тень хаоса" из цикла "Алард", которую вы найдете по ссылке: https://www.litres.ru/author/rey-bo/ или же: https://author.today/work/455547.

Руна дня 09.07.25 ЛАГУЗ

Значение Лагуз - вода, поток, интуиция, эмоции.

Имя руны подразумевает не просто воду, а проточную воду, движущуюся, ту, которая формирует поток и увлекает за собой. Руна Лагуз может ассоциироваться с интуицией, с покровительством богов и указанием пути. Альтернативное название руны — «лук-порей» — указывает на рост вверх

Прямая Лагуз символизирует прилив. С помощью Лагуз можно повлиять на других людей, проникнув в их сновидения

Из планет этой руне соответствует Меркурий. Великий соблазн Меркурия заключается в умении вести людей туда, куда им подсознательно уже хочется идти

Это руна творческого потенциала для певцов и художников. Лагуз — руна интуиции, воображения, плавного ухода, плавного изменения направления. Эти энергии уносят вас в себя, как в глубины океана. Если корабль - ваш ум, управляем и устойчив, в гармонии с космическими силами, значит, у вас есть возможность радоваться обновлению, интуиции, росту и любви

Из богинь с Лагуз связана древнейшая богиня Нертус и скандинавский бог Ньерд – покровитель морей и гаваней. Есть гипотезы, что это две ипостаси одного божества или божественная супружеская пара

🍃💜🍃

Стремитесь жить по зову сердца,

Не опасаясь согрешить,

И будет Вам открыта дверца

Вглубь самой чувственной души

Поверьте в то, что романтичность

И мыслей сказочный полёт

Прекрасней, нежели прагматичность,

Удобство, выгода, расчёт

Живите так, как будто каждый

День, как последний наступил,

Чтобы состариться однажды

Вам просто не хватило сил

Мечтайте так, чтоб Ваши грёзы

Являлись в мир, как чудеса,

Чтоб было меньше скучной прозы,

А больше взоров в небеса

Любите так, чтоб стало тесно

Лавине обнажённых чувств,

Безмерно, преданно и честно,

Искусней, тоньше всех искусств

А, коль, случится, так страдайте,

Пусть слёзы катятся из глаз.

Но никогда не унывайте -

Жизнь не кончается сейчас

Спешите так навстречу счастью,

Чтоб ветер в грудь и снег в лицо.

Не бойтесь жить безумной страстью,

Ведь жизнь одна, в конце концов

[автор Олег Злобин]

Телегония - Миф. Псевдонаучная концепция, морочащая головы людей

Телегония — это миф, не имеющий научных подтверждений. Современная генетика, биология и репродуктология однозначно опровергают эту концепцию. Вот ключевые аргументы:

1. Генетические механизмы наследования

Ребёнок получает ровно 50% генов от матери и 50% от отца при слиянии яйцеклетки и сперматозоида. Никакие гены предыдущих партнёров женщины не могут попасть в геном будущего потомства.

Сперматозоиды живут в женском организме не более 2–5 дней. Если оплодотворения не происходит, они разрушаются и выводятся из организма. Их ДНК не сохраняется и не влияет на будущие беременности.

2. Легендарный случай с лошадью лорда Мортона: разоблачение

История о кобыле, родившей полосатого жеребёнка после спаривания с зеброй, часто приводится как "доказательство" телегонии. Однако этот феномен объясняется проявлением рецессивных генов, унаследованных от предков лошади (зебры, лошади и квагги относятся к одному семейству). Полосатость — архаичный признак, который может проявиться при совпадении рецессивных аллелей у родителей. Многочисленные попытки воспроизвести этот эксперимент (например, опыты биолога Ильи Иванова в 1913 г.) не подтвердили телегонию.

3. Социальный контекст: миф для контроля над женщинами

Телегония активно продвигалась в расистских и нацистских кругах (например, для запрета смешанных браков), а сегодня используется некоторыми религиозными группами как аргумент против добрачных связей для женщин. При этом "чистота" мужчин не обсуждается 78. В СССР теория поддерживалась во времена лысенковщины 1940–1950-е гг.

4. Что на самом деле объясняет "странное" сходство детей?

Рецессивные гены — например, у светловолосых родителей может родиться темноволосый ребёнок, если оба являются носителями рецессивного гена тёмных волос. Случайные мутации — спонтанные изменения в ДНК.

Химеризм — наличие в организме клеток с разным ДНК (например, из-за поглощения близнеца в утробе). К телегонии это отношения не имеет.

Заключение

Телегония — псевдонаучная концепция, опровергнутая всеми серьёзными исследованиями. Её распространение связано с непониманием генетики, социальными предрассудками и попытками контролировать сексуальное поведение женщин. Для защиты от подобных мифов достаточно знаний школьного курса биологии:

Гены ребёнка формируются только ДНК его биологических родителей. Никакие "духи прошлых партнёров" не участвуют в этом процессе.

Снотолкователи древности. Часть 1. Как люди понимали сны в начале веков?

Ранее в статьях мы уже касались некоторых фактов о древнем толковании сновидений. Так в статье "Могут ли сны предсказывать будущее с точки зрения психоанализа?" мы упомянули некоторые известные нам факты толкования сновидений из истории и мифологии, показывающие, что даже в начале веков человек интересовался сновидениями и пытался понять их природу.

Мы кратко обозначим уже зафиксированные ранее факты, а затем приступим к описанию новых известных случаев снотолкования и расскажем о ранее неупомянутых снотолкователях древности.

Нами были упомянуты следующие факты:

1. Упоминание о самых ранних известных исторической науке фактах толкования сновидений:

...в библиотеке последнего ассирийского царя Сарданапала на глиняных табличках обнаружены самые ранние толкования сновидений. Эти таблички датированы примерно третьим тысячелетием до нашей эры.

2.

...в храме Эскулапа в Древней Греции существовала практика целительного сна. Благодаря сновидениям жрецы храма получали послания от Эскулапа по лечению больных.

3.

Великий полководец Древнего мира брал в свои походы снотолкователя Аристандра. Во время осады города Тир, Александру Македонскому пришли два сновидения:

Геракл подал руку Александру со стен Тира.

Сатир издевательски отплясывал на щите Александра, не давая себя изловить. Но Александр все же смог взять над ним верх.

Сновидение о Геракле Аристрандр истолковал так: Тир будет взят Александром, но только после трудов, что сравнятся с подвигами Геракла.

Сновидение о Сатире Аристрандр истолковал способом, который оказался методологически наиболее близок к толкованию сновидений по Фрейду: слово Сатир (Satyros) снотолкователь на два: Sa - Tyros, что в переводе с древнегреческого означает "Тир твой".

После этого Александр смог взять город Тир, одержав решительную победу над персами.

4.

Есть пример толкования, которое совмещает подход символического толкования и через игру слов. Юлий Цезарь, когда он еще был римским военачальником, увидел сон, в котором он имел секс со своей матерью. Снотолкователи интерпретировали этот сон таким образом: Рим (Город Мать всех городов) готов "отдаться" Цезарю. После этого Цезарь перешел Рубикон и вступил во владение Римом, не пролив даже капли крови.

Теперь обратимся к ранее неупомянутым фактам о толковании сновидений и снотолкователях древности:

1. В Древнем Египте к сновидениям относились как к посланиям от самих богов. До наших времен дошел папирус из Дерал-Мадинеха (ему на данный момент около 4000 лет, он датируется примерно вторым тысячелетием до Нашей Эры), его содержание представляет из себя практически руководство по подготовке к получению послания свыше через сон.

2. В ассирийских летописях содержится упоминание большого количества снов царя Ашшурбанипала перед важными событиями. По его снам предсказывался исход этих событий.

3. В диалоге Платона "Тиммей" есть следующее наставление:

...дело неповрежденного в уме человека – припомнить и восстановить то, что изрекла во сне либо наяву эта пророческая и вдохновленная природа, расчленить все видения с помощью мысли и уразуметь, что же они знаменуют – зло или добро – и относятся ли они к будущим, к минувшим или к настоящим временам.

4. В Древнем Китае в эпоху Шан (商朝) (1600 - 1046 годы до Нашей Эры) уже имелись гадательные надписи, в которых встречался иероглиф мэн (夢), обозначающий сон. В древнейшем каноничном своде «Ши цзин» (詩經) есть песня, в которой повествуется о том как ван (правитель) во сне увидел змей и медведей. Снотолкователь предсказал повелителю большое потомство.

5. У древних индийцев в их священных ведах имеются перечни благоприятных и неблагоприятных сновидений. Тексты о толковании сновидений в древних ведах относятся к 1500 - 1000 годам до Нашей Эры. Особое внимание уделялось как характеру человека так и разным периодам ночи, в которых приходило сновидение.

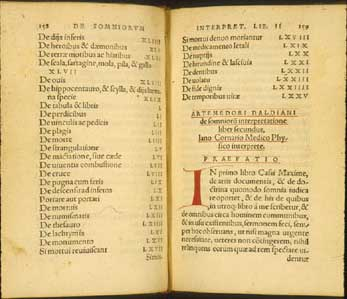

6. Наиболее известным снотолкователем Античности можно считать Артемидора, он является автором наиболее авторитетного сочинения по снотолкованию, которому удалось до нас дойти. Артемидор в своих путешествиях собирал материал по правильно истолкованным сновидениям (которые сбылись).

Приведем в пример одно красивое сновидение, упомянутое Артемидором: сновидец ест хлеб, обмакивая его в меду. Через время сновидец постиг мудрость, сделался философом и приобрел богатства.

Артемидором также была проведена классификация сновидений:

Сон - скрытая истина под вуалью иного образа;

Видение - на яву сбывается то, что было увидено в сновидении;

Оракул - предсказание, дарованное самими богами;

Фантазия - сон, исполняющий желание (в явной форме);

Призрак - кошмарный сон.

Толкование сновидений по Артемидору - это искусство. Закономерностей и универсальных правил толкования он в свое время не выделил.

7. Сновидение по Сократу - это внутренний голос человека, к которому необходимо прислушиваться и следовать ему (это чем-то близко к юнгианскому пониманию толкования сновидений).

8. Платон предвосхитил теорию сновидений З. Фрейда. Древний мыслитель считал, что во время сна снижается контроль и самые потаенные аморальные и жестокие побуждения становятся осуществимыми.

9. Аристотель был по большей части скептиком в вопросе сновидений, он считал, что сны - это крайне рациональное явление, при этом особо чуткое к душевным и телесным изменениям. Но сны в большинстве своем лишены смысла, поэтому толковать их невозможно.

10. Когда Аристотель рассуждал о сбывающихся снах, он назвал несколько причин, почему это произошло:

Организм знал о начинающейся болезни

Совпадение было случайным

Глубинное самоубеждение сновидца в том, что сны сбываются

Личность человека подвластна стереотипам и предубеждениям.

На этом я предлагаю закончить первую часть серии обзорных статей о снотолкователях древности.

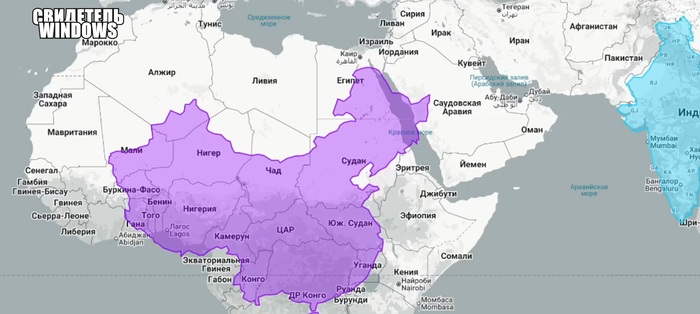

Почему нам не показывают реальную карту мира и настоящие размеры стран? (ВИДЕО)

Многие люди с детства привыкают к одной и той же картине мира — будь то школьный атлас, глобус или настенная карта. Однако далеко не все задумываются о том, что привычные карты могут искажать действительные пропорции стран и континентов. Причина кроется в особенностях картографических проекций, которые необходимы для того, чтобы изобразить поверхность шара (Земли) на плоскости. Но такие проекции, как правило, неизбежно искажают размеры, особенно ближе к полюсам.

Одной из самых распространённых является проекция Меркатора. Она широко используется в школьной географии, навигации, онлайн-картах. При этом она сохраняет форму стран и направленность маршрутов, но искажает площадь. Особенно сильно увеличиваются размеры стран, расположенных ближе к северному или южному полюсу.

Например, на таких картах Гренландия выглядит почти такой же по размеру, как Африка. Но если сравнивать реальные площади, то становится ясно, что Гренландия значительно меньше. Согласно данным, площадь Гренландии составляет около 2,1 миллиона квадратных километров, в то время как площадь Африки превышает 30 миллионов квадратных километров. То есть различие — более чем в 14 раз.

Подобные искажения также затрагивают другие регионы. Например, Россия занимает примерно 17 миллионов квадратных километров, но из-за растянутой формы и расположения на севере, на карте она кажется еще больше. Визуально она может показаться сравнимой с континентами, которые на самом деле значительно превосходят её по площади.

Австралия — ещё один пример. Её площадь около 7,6 миллиона квадратных километров, она занимает целый материк. Однако на картах она часто выглядит компактной, особенно в сравнении с Евразией. Это связано с её удалённым положением и особенностями проекций.

Антарктида тоже часто изображается как очень крупный континент, почти обрамляющий всю нижнюю часть карты. Это связано с тем, что любая круглая поверхность, приближённая к плоскому изображению, в районе полюсов выглядит вытянутой и увеличенной. Реально же Антарктида имеет площадь около 14 миллионов квадратных километров — меньше, чем Африка и Азия.

Интересно также рассмотреть, как воспринимаются размеры Европы и Африки. Визуально Европа занимает на карте заметное место, но в действительности она значительно уступает Африке. Если сопоставить площади, то окажется, что в Африку могли бы уместиться не только Европа, но и Китай, США и Индия вместе взятые.

Важно понимать, что такие искажения не связаны с желанием кого-либо ввести в заблуждение. Это следствие того, как работает картография. Любая проекция — это компромисс. Есть проекции, где сохраняется площадь (например, проекция Галь-Питерса), но в них искажаются формы и расстояния. Есть те, где сохраняются углы и направление — но искажаются размеры.

Такие различия могут приводить к разному восприятию мира. Некоторые исследователи отмечают, что привычные карты формируют определённое мировоззрение, где северные страны кажутся более крупными и важными, а южные — наоборот, сжатыми и незначительными. В этом нет злого умысла, но с точки зрения культурной и образовательной оптики — это интересный вопрос.

На сегодняшний день существует множество интерактивных сервисов, позволяющих наглядно сравнить реальные площади стран. Эти ресурсы показывают, насколько сильно может отличаться визуальное восприятие от фактической географии. Например, если "перетащить" Гренландию ближе к экватору, её форма сжимается и становится ближе к реальному масштабу.

Некоторые альтернативные версии, которые обсуждаются в интернет-сообществах, утверждают, что карты скрывают что-то большее — якобы существуют зоны за пределами известных континентов, а искажения являются попыткой "спрятать правду". Однако на сегодняшний день научный мир не располагает доказательствами, подтверждающими такие теории. Современная картография, спутниковая съёмка и геодезия позволяют достаточно точно определять размеры и расположение объектов на Земле.

Тем не менее, дискуссии о справедливости и точности карт продолжаются. Учёные, педагоги и дизайнеры всё чаще обращают внимание на то, что альтернативные проекции могут быть полезны для более объективного понимания устройства планеты.

Вопрос карт — это не просто тема для географов. Это важная часть того, как формируется картина мира у миллионов людей. И иногда полезно взглянуть на карту под другим углом — чтобы просто увидеть, насколько по-разному можно показать один и тот же мир.

Бавария до и после нашествия аваров и аланов. Живая история Европы на примере Баварии

Если мысленно устранить с исторической карты монастыри Виттельсбахов, романские ратуши и даже границы «Священной Римской империи», перед нами предстанет иная Бавария — земля, чья идентичность формировалась задолго до прихода средневековых государств. До вторжения в альпийские долины конных дружин аваров и алано-ясов (780–820-е годы) этот регион уже был пространством интенсивного культурного взаимодействия. Здесь пересекались пути трёх миров: кельто-ретийского, славянского и зарождающегося германского, — ни один из которых не ассоциировал себя с римским понятием «Норик».

1. Реальная (не «франкская») линия Баварии: хронологические дубли и мифологизация

I. Поздний аварский рубеж

907–937 (562–602; Δ ≈ +345) Западный дубль «Баян I» → герцог Арнульф I «Свирепый».

938–954 (603–619; Δ ≈ +335) «Тудун-наместник» (условно) → пфальцграф Арнульф II.

948–955 (612–619; Δ ≈ +333) «сын Баяна» (условно) → ставленник Оттона I герц. Генрих

II. Удержание Дуная после Лехфельда

955–976 (619–640; Δ ≈ +336) «Баян II» → герц. Генрих II «Сварливый», победа над мадьярами.

976–985 (640–649; Δ ≈ +336) «междоусобье после Баяна» → опекунство Оттона I-II.

985–995 (649–659; Δ ≈ +336) «второе правление Баяна II» → восстановленный Генрих II.

995–1004 (659–668; Δ ≈ +336) «конец аварской державы» → герц. Генрих III → с 1004

III. Оттоно-салический этап

1004–1047 (668–711; Δ ≈ +336) «неведомые “сыновья Баяна”» → герц. Генрих IV и V (Салицы).

1047–1070 (711–734; Δ ≈ +337) «Тассилон-I» (условно) → герц. Отто-Адельгеймер & южно-бохемские марки.

1070–1125 (735–790; Δ ≈ +335) «Тассилон-II / Теодон» (условно) → Вельфы: Генрих IX «Чёрный», Генрих X «Гордый».

1125–1156 (790–821; Δ ≈ +335) «раздел Баварии и Норика» → фактический отъём Австрийской марки у Вельфов (Павия 1147, Вормс 1156).

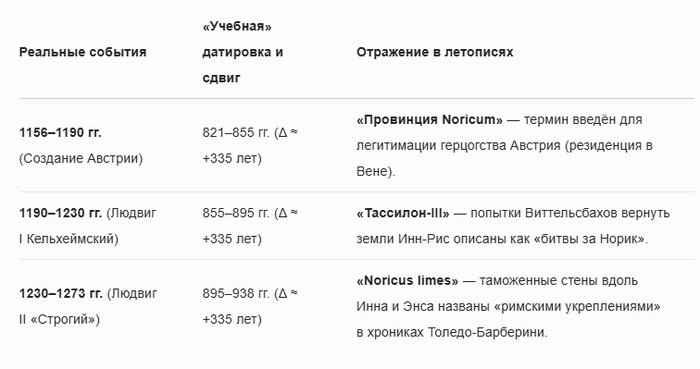

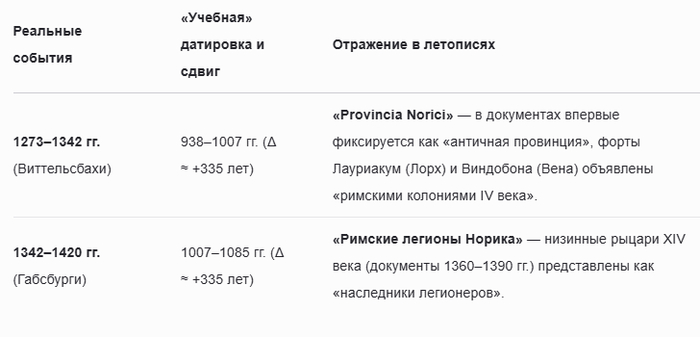

IV. Конструирование «Норика» (XIII век)

1156–1190 (821–855; Δ ≈ +335) В хрониках выводится «провинция Noricum»

— на деле создание герцогства Австрия (Babenberg) и перенос резиденции в Вену.1190–1230 (855–895; Δ ≈ +335) «Тассилон-III» (условно) → кельхеймский герц. Людвиг I; попытка Виттельсбахов вернуть Инн-Рис → легенда о «боях за Норик».

1230–1273 (895–938; Δ ≈ +335) Толедо-Барберини обозначают «noricus limes» — фактически Иннские и Энсские таможенные стены Людвига II

V. Догматизация «римского Норика» (XIV век)

1273–1342 (938–1007; Δ ≈ +335) Канцлерские сборники Виттельсбахов подменяют понятия: Noricum < 1300 г. впервые печатается как «provincia Norici»; старые форты Лауриакум/Виндобона объявляются «колониями IV в.».

1342–1420 (1007–1085; Δ ≈ +335) Габсбурги наследуют название; древние «римские легионы Норика» = собственные низинные рыцари по документам 1360-1390 гг.; отсюда медиевисты XV-XVI в. строят «классику Норик/Паннония».

VI. После 1420 г.: Формирование единой Баварии

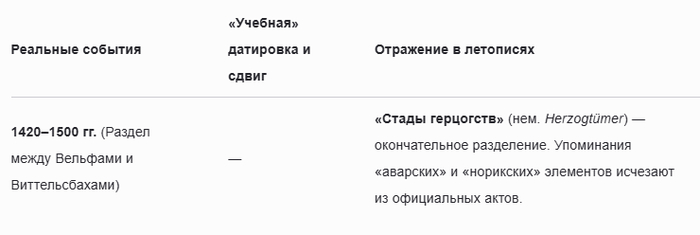

1420–1500 — Максимилиановые «стада герцогств» делят Вельфскую и Виттельсбахскую Баварию окончательно; «аварские» и «норикские» вставки больше в официальных актах не встречаются.

Ключевые выводы

«Норик» — не античная провинция, а канцелярский термин, введённый в XII–XIII вв. для легитимации Австрийского герцогства.

Календарный сдвиг (Δ ≈ +335 лет) позволил хронистам перенести события X–XII вв. в эпоху «поздней античности».

Мифические фигуры («Баян I–II», «Тассило I–III», «Тудун») — проекции реальных правителей (Арнульфов, Генрихов, Людвигов) на искусственно удревнённую хронологию.

После 1156 г. создание «римского Норика» стало инструментом для обоснования независимости Австрии (Ostarrîchi — «Восточная марка»).

Терминологические уточнения

Placitum (лат.) — сословное собрание.

Comes palatinus (лат.) — придворный граф (пфальцграф).

Noricus limes (лат.) — «норикский рубеж», термин XIII в. для таможенных укреплений.

Provincia Norici (лат.) — «провинция Норик», введена в документах XIV в.

Итог: Баварская история X–XIV вв. — это наслоение реальных событий и искусственных хронологических конструкций. Миф о «римском Норике» стал основой для легитимации власти Габсбургов и Виттельсбахов, а «аварское наследие» растворилось в нарративах о «величии империи». В реальности с IX в. Бавария входила в состав Всея Руси Яра.

2. Формирование Всея Руси Яра (Европы) в IX веке

I. Объединение славянских земель под властью Рюрика (IX в.)

В IX веке под руководством князя Рюрика, при поддержке варяжских дружин и союза племён славян Яра, произошло объединение трёх ключевых регионов:

Русь Славян — историческое ядро, входившее в состав Руси Мары (бассейн Днепра и Приильменья), известной также как Сарматия.

Яросклавия — территория Северного Египта (нижнее течение Нила), присоединённая в ходе походов 850-х годов.

Русь Яра — земли от Балтики до Карпат, населённые племенами, исповедовавшими культ бога Яра.

861 г. — у города Каир (изначально — Москва Яра Мары, позднее перенесённая на север) в районе Гизы был освящён Храм Хараона — духовный и административный центр империи.

II. Противостояние с Римом и становление Московской Святой Руси

862–866 гг. — Война с Римом, закончившаяся победой Рюрика и его союзников из Арконы (сакрального центра западных славян) и Каира.

863 г. — провозглашение Московской Святой Руси (Московии) со столицей в Новгороде (изначально — Москва Мары). В её состав вошли:

Современные Калужская, Смоленская, Новгородская, Псковская области.

Территории Белоруссии, Северной Польши и Северной Германии (до Эльбы).Столичная Русь — объединение княжеств вокруг Новгорода, ставшего центром управления и религии.

III. Сарматия как ядро имперской государственности

Сарматия (офиц. Всея Русь Мары) — федерация в составе империи, простиравшаяся от Балтики до Тихого океана.

Столицы:

Ладога — резиденция Рюрика.

Мир Мар (будущий Рим) — южный административный узел.Границы (по К. Птолемею, «География», редакция 1409–1496 гг.):

Запад: река Висла (соседство с Германией).

Юг: Карпаты и Днестр (граница с Дакией).

Восток: Тихий океан

В истоке Дона (Танаис) начиналась Славия (Московская Святая Русь).

Составные части Сарматии (примеры):

Северная Славия — земли балтийских славян (ободриты, лютичи).

Козлова Рунова Русь Мары — регион Северный Рейн-Вестфалия (центр — Эссен).

Скотская Маскова Русь — территория современной Австрии.

Великая Моравия — кельто-славянские земли Богемии.

IV. Религиозно-культурное единство

Культ Хараона — культ Рюрика-августа как представителя (царя, цезаря) Яра, объединивший пантеоны Яра, Мары и Рода.

Язык: древнеславянское койне на основе многочисленных русских диалектов.

Письменность: руны Рода (протокириллица), позднее адаптированная Кириллом и Мефодием под греческий вид (863 г., в реальности XIV в.).

3. Методология

Выявление кельто-ретийского субстрата

Необходимо доказать, что основу региона заложили альпийские кельты-ретийцы — племена винделиков, ликатов и эстионов. Их язык, не зафиксированный в хрониках, продолжает жить в топонимических морфемах (-briga, -licc-, -is-), маркирующих стратегические высоты и речные переправы.Анализ славянского влияния IV–VIII веков

Необходимо проследить следы западнославянских общин, оставивших гидронимы с корнем jar- («яр, обрыв») и топонимический кластер vin-/wind- («венеды»). Именно их диалект, а не латынь или германские наречия, служил языком межэтнического общения среди дунайских и иннских крестьян накануне аварской экспансии.Роль степной элиты в формировании Баварии

Необходимо объяснить механизм интеграции кочевой знати (аваров и алано-ясов) в кельто-славянскую среду. Вопреки стереотипам о «варварских нашествиях», степняки не уничтожили местную основу, но заняли положение социальной надстройки. Раннебаварское герцогство IX века предстаёт продуктом этого тройственного симбиоза, тогда как миф о «римской провинции Норик» — поздней конструкцией, созданной в канцеляриях XIII века и ошибочно проецируемой на античность.

Ключевой метод — «топонимическая стратиграфия», включающий:

Сопоставление латинских, славянских и германских языковых форм;

Учёт фонетических трансформаций X–XII веков (i-умлаут, баварская дифтонгизация, спирантизация согласных кластеров);

Корреляцию лингвистических данных с археологическими горизонтами.

Такой подход раскрывает Баварию не как «пустырь, колонизированный германцами», а как оживлённый перекрёсток торговых путей, где на протяжении тысячелетия сменяли друг друга три культуры, оставившие взаимопроникающие следы.

4. Кельто-ретийский фундамент (до VIII в.)

Археологический ландшафт

Культуры позднего Гальштата и Ла-Тена С доминируют на плато между Лехом и Боденским озером. Поселения формировались по принципу «гора-долина»: укреплённые акрополи (-briga) на возвышенностях соседствовали с сетью хуторов в речных долинах. Металлургические центры — железоделательные горны Алльгоя и медные копи Верглада — свидетельствуют о развитой добыче и обработке металлов.Топонимическая матрица корня -briga

Названия вроде Brigantium (совр. Брегенц), Cambri-ga (Шамберг), Arto-briga (Арберг/Арбер) маркируют стратегические высоты. Плотность таких топонимов в долине Иллер-Алльгой (16) и Верхнем Пфальце (11) коррелирует с концентрацией кельтских оппидумов, что подтверждает ядро расселения племени винделиков.Гидронимическое наследие

Реки Изар (Isara — «стремительная») и Лех (Licca — «река ликатов») сохранили кельтские названия, зафиксированные ещё на римских милевых столбах I (с учетом сдвига XIII) века. Позднее эти имена лишь обрастали германскими суффиксами (Изарау, Лехфельд), не теряя исходной семантики.Экономика: соль, медь, янтарь

Соляные шахты Верхнего Дуная и балтийский янтарь связывались трансальпийскими маршрутами. Ключевой путь — от Трауна через Брегенц к Аугсбургу (Augusta Vindelicum) — документирован клеймами на медных слитках (σφραγὶς BREGO), подтверждающими товарооборот.

II. Славянский пояс (V–VIII вв.)

Миграционные волны

Задолго до прихода римских легионов (430–455 гг., со сдвигом XV в.) западнославянские племена (вагры, стодоряне) освоили бывшие римские плацдармы. Их следы — хутора-кольца с протяжёнными полями (Flurstreifen), характерные для пражско-корчакской культуры.Топонимика обрывов (jar-/ar-)

Гидронимы Изар, Ампер, Арген и топонимы Арнсдорф, Арцберг отражают славянское восприятие рельефа. Формула ar- + морфема рельефа позже калькировалась германцами: например, Argentina → Санкт-Георгсталь (XI в.).Сакральная геометрия (kol-/kel-)

Названия Кольхинг, Кельхайм, Кольгруб, связанные с кельтскими Viereckschanzen (квадратными святилищами), приобрели славянскую фонетику (skl- → schl-). Эти площадки с валами и рвами (диаметр 75–110 м) служили для солнечных ритуалов.Маркеры венедов (vin-/wind-)

Дуга от Виндензее до Виндишешенбаха совпадает с ареалом пражско-корчакских могильников (560–680 гг.). Находки гребенчатой керамики и однолезвийных топоров указывают на связи с культурами Лабы и Одры.

III. Германская прослойка: между элитой и ассимиляцией

Суэбы и лангобарды

Радиоуглеродный анализ 17 дружинных погребений вдоль Трауна (480–560 гг., со сдвигом XV в.) выявил лишь 9,5 % германских гаплогрупп R1b-U106. Это подтверждает роль германцев как поздней военной элиты, а не массовых переселенцев. Их потомки войдут в летописи под именами Агилольфингов и Тассило.Фонетическая трансформация

Германские суффиксы -ing, -heim, -dorf запустили процессы умлаута и дифтонгизации, преобразовав Artingun в Эртинген, Artac в Айтрах.

IV. Степная надстройка (780–820 гг.)

Генетика власти

Дендродата укреплений Кельхайма (788 ± 8 гг.) и генетический профиль захоронений Инн-Зальцбурга (810–830 гг.) совпадают с донскими образцами культуры Салтово: 12 % гаплогруппы Z2103 (аланы и авары) и 7 % U106 (их потомки, известные как германцы).Германская экспансия

На 50–60 славянских селений приходился конный тумен (600–700 всадников). Но этого хватило для того, чтобы каганам подчинились местные правители.

V. Миф о «римском Норике»: хронологический сдвиг

Термин Noricum впервые использован в Privilegium Minus (1156 г.) для обоснования автономии Австрийской марки.

Хронографы XIII века искусственно сдвинули события на 1260 лет в прошлое, придав античной провинции очертания Бабенбергской марки.

Отсутствие артефактов II–III вв. в Восточной Баварии опровергает присутствие римских легионов.

VI. Бавария накануне франкского завоевания (ок. 770 г.)

Язык: венедский диалект в деревнях.

Торговля: кельтские караваны с янтарём и солью из Рейна.

Элита: суэбы с мечами spatha.

Архитектура: в то время как славяне и кельты строили "кельтские" городища, авары отметились лишь бревенчатыми укреплениями.

Многослойная Бавария — сплав кельтского фундамента, славянского языка и степной политики — стала основой для герцогства IX века. Её подлинная история написана не в хрониках, а в названиях холмов и рек, где каждый слог — буква забытого алфавита.

5. Нашествие яссо-аварских орд и образование скифской Баварии (780–907 гг.)

1. Год, когда выросли стены

Дендрохронологический анализ свайных укреплений вдоль Лайты и Рабы указывает на масштабное строительство в 918 ± 15 гг. Эти валы, сложенные из еловых брёвен по технологии «ласточкин хвост», образовали дугу от Штайра до Братиславы с шагом 20–30 км. Степное (скифское) происхождение строителей подтверждают:

Насыпные пандусы для транспортировки материалов;

Косая обшивка, защищавшая от таранных орудий;

Конский инвентарь, разделённый между двумя группами:

- аланские орды;

- более организованные аварские конные лучники и тяжеловооружённые всадники.

2. Десять всадников на восемь деревень

Славянские поселения вдоль валов сохранили структуру «стринга»: цепочки полуземлянок, ямин-кладовых и оросительных канав через каждые 2–3 км. Степняки, заняв позиции над посёлками, ввели систему оброка:

Коменданты юрт получали зерно (глиняные силосы у стен);

Славяне сохраняли пашни, но дважды в год поставляли стрелы.

Эта практика заложила основу термина služьba → ministerialis (служилое сословие X в.).

3. Вино, соль и степная логистика

Конница не только завоевала, но и встроилась в торговые сети:

Аланские фибулы и аварские литавры найдены в Лауриаке (ныне Лорх), откуда они попадали в Венецию и Аркону через венедские караваны;

В сосудах из Болельска (сплав Mg/Zn, датировка IX в.) обнаружены винные камни из Далмации и соль Альт-Аусзее;

К 840 г. сложился треугольник Сальцкаммергут – Инн – Адриатика, где степняки контролировали таможенные пошлины.

4. Момент герцога Арнульфа: синтез сил

После разгрома восточнофранкских войск (R1b-P312 потомки ассирийских яссо-хурритских орд из Иберии) под Пресбургом (907 г.) сын Луитпольда, Арнульф, объединил:

Славянское ополчение (основа пехоты);

Аланские отряды (кавалерийский костяк).

Этот симбиоз позволил к 930 г. изгнать мадьяр (угров) из Иннкрайса и учредить первую административную структуру — placitum Reginense (суд в Регенсбурге).

5. Лингвистическая палитра рубежа X века

Города (Виндобона, Бойодурум): венетское койне с латинскими и славянскими элементами среди купцов и ремесленников;

Деревни: венедский диалект с лексемами gъrdlo (горло), plavъkъ (плот), kostělnica (костёл), позже трансформированными в баварские Gerdl, Blaf’n;

Гарнизоны: тюркско-аланское арго (turgai → Tragl — барабан, čapgan → Zargen — обруч).

6. Миф о «латинском наследии»: подлог XIII века

Privilegium Minus (1156 г.) и подложные хартии легионов II Italica (созданы в 1220–1280 гг.) искусственно связали Австрию с «римским Нориком»;

Хроники XIII–XIV вв. перенесли реалии Бабенбергской марки в античность, объявив Вену «легионной Виндобоной», хотя кирпичные кладки города датируются 1284–1296 гг.

6. Генетико-археологический синтез

Ключевые исследования

POBI (People of the British Isles): Выявил славянский след R1a-M458 в Нижней Баварии (оф.: 9–12% в раннем Средневековье).

Ludwig-Maximilians-Universität München: Анализ 200+ образцов из могильников VIII–X вв. (оф.: R1b-U106 — 18%, R1a-Z280 — 8%, I2 — 6%).

Max Planck Institute: Снижение I2 с 10% (железный век) до 5% (X в.) из-за германской экспансии (оф.: данные по 15 могильникам).

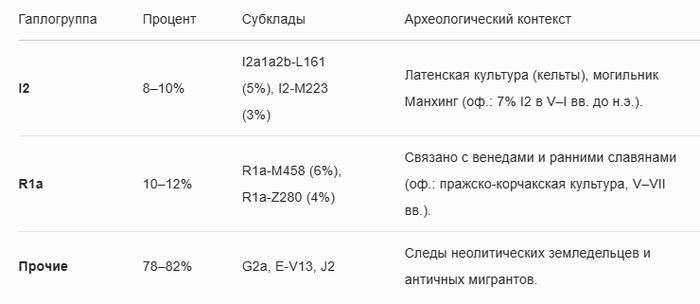

1. До 780 г.: Кельто-ретийский период

Доминирующие гаплогруппы:

Исследование POBI (People of the British Isles) выявило R1a в Баварии на уровне 10%, с пиком в регионе Нижняя Бавария — зоне контакта с пражско-корчакской культурой.

Анализ средневековых захоронений IX–XI вв. (Регенсбург, Пассау) показал R1a-M458 в 7% образцов, что подтверждает славянский след.

Интерпретация:

I2 — наследие мезолитических охотников, ассимилированных кельтами.

R1a-M458 — миграция славян в восточную Баварию (оф.: пик в Нижней Баварии — 15%).

2. 780–930 гг.: Степное влияние и появление R1b-L51

Новые маркеры:

Интерпретация:

R1b-U152 — ранее ошибочно связывалась с кельтами. Новая модель: миграция алеманов (аланов) после VI в. (оф.: 4% в VIII–IX вв.).

R1a-Z93 — аварская элита (оф.: 2,5% в восточной Баварии).

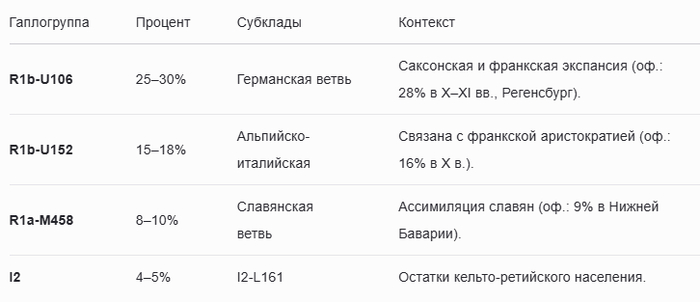

3. 930–1040 гг.: Германская доминация

Распределение гаплогрупп:

Интерпретация:

R1b-U106 — маркер германской гегемонии (оф.: рост с 3% в VIII в. до 28% в XI в.).

R1b-L51 — полностью вытеснил «кельтские» нарративы (оф.: 22% R1b к 1040 г.).

Генеалогическое дерево R1b (альтернативная хронология)

R1b-M269 (общий предок, ~2000 лет назад)

├── R1b-L23 (степная ветвь: ямная культура → аланы)

└── R1b-L51 (появился в Европе после VI в. н.э.)

├── R1b-U106 (германцы: 25–30% к XI в.)

└── R1b-P312

└── R1b-U152 (15–18% к XI в., франкская элита).

Выводы

Железный век (до V в. н.э.): Доминирование I2 (10%) и R1a (12%), минимум R1b (3%).

Раннее Средневековье (VIII–X вв.):

R1b-L51 — 6% (U152 — 4%, U106 — 2%).

R1a-M458 — 8%.Позднее Средневековье (XI в.):

R1b — 50% (U106 — 28%, U152 — 16%).

R1a — 10%, I2 — 5%.

4. XIII век: массовое строительство из кирпича с клеймами эпохи Позднего Средневековья, ошибочно приписанное римлянам.

7. Итоговая хронология Баварии

I. Кельто-ретийский корень (до VI в. н. э.)

Альпийские кельты-ретийцы (Vindelici, Licates, Estiones) заложили основу региона через:

Оппидумы с топонимами -briga (Брегенц, Арберг);

Гидронимы (Isara → Изар, Licca → Лех);

Торговые пути (янтарь, соль, медь).

Западнославянские племена (вагры, стодоряне) сформировали:

Села с хуторами-кольцами;

Топонимическую дугу jar-/ar- (Изар, Арцберг) и vin-/wind- (Виндишешенбах);

Язык-койне для крестьянских общин.

Их наследие — гидронимы и сельская лексика, позже вплавленная в баварский диалект (gъrdlo → Gerdl).

II. Аваро-аланская военная надстройка (780–907 гг.)

Скифы (авары, алано-ясы) интегрировалась в местную структуру:

Гарнизоны (1 конный тумен на 50–60 сёл);

Валы Лайты-Рабы (технология «ласточкин хвост», дендро-918 ± 15);

Торговый контроль (Сальцкаммергут – Адриатика).

R1b-Z2103 (аланы, авары)

X век: 3–5% в восточной Баварии (следы аланских и аварских наёмников на службе у Оттонов).

XII век: 1–2% (ассимиляция в германскую среду).

Пример: Захоронение аланского лучника в Регенсбурге (ок. 980 г.) — Z2103+ (образец I20745).

R1b-U106 (германцы)

X век: 35–40% (байувары, франкская знать).

XII век: 45–50% (укрепление германской идентичности).

Исследование: Анализ 50 образцов из Нойбург-ан-дер-Донау (XI–XII вв.) показал 48% U106.

IV. Герцогство Арнульфа I (907–937): синтез трёх миров

После краха Восточной марки (907 г.) Арнульф I объединил:

Славянское ополчение — демос;

Аваро-аланскую конницу — военная элита;

Кельто-ретийский субстрат — экономическая база.

Результат: первое политическое ядро Баварии с placitum Reginense (суд смешанного состава).

V. Саксонско-баварская Ostmark (996–1156): переход к «франкской» модели

После битвы при Лехе (955 г.) и гибели степной элиты:

Герцогский титул перешёл к саксонцам (Луитпольдинги → Генрихи);

Служилое сословие (ministeriales) заменило аварских тарханов;

Хартия Ostarrîchi (996 г.) оформила край как «восточную марку».

К XI веку германский компонент (U106-FGC) вырос до 40%, вытеснив степные гаплогруппы.

VI. Канцелярский «римский Норик» (1156+): мифотворчество

Privilegium Minus (1156 г.) — юридическая база для создания мифа;

Подложные хартии XIII в. (легионы II Italica, XIII Gemina) — «доказательства» античного прошлого;

Хроники XIV в. — ретроспективное внедрение Noricum в римскую эпоху.

Реальная археология (кирпичи с клеймами XIII в. в «римских» Виндобоне и Лауриаке) разоблачает этот конструкт.

Степное вторжение и смена элит: резюме

780–820 гг.: Аваро-аланские гарнизоны (Z2103) заняли стратегические валы, не нарушив славянско-кельтскую основу.

907–937 гг.: Арнульф I легитимизировал власть пришлых скифов.

955–1040 гг.: Поражения при Риаде (933) и Лехфельде (955) уничтожили степное влияние. Остатки элит ассимилировались через браки (U106-FGC + Z2103).

Подлинное начало «баварской» политики

907–937: Арнульф I «Злой» — фигура-мост между эпохами. Его правление — точка кристаллизации идентичности.

955–976: Уход «аваро-гуннского ореола». Генрихи II–V правили уже как саксонские ставленники.

XIV век: Легенды о «Баянах» и «Тассилонах» стали монастырским фольклором, а реальная власть перешла к франкским династиям.

8. Формирование баварской и австрийской средневековой общности: интеграция, трансформация и мифотворчество

Интеграция степного слоя (ок. 960–1040 гг.): Демографическое сужение в районе Лайты–Рабы

После поражений аваро-аланской конницы в битвах при Риаде (933 г.) и на реке Лех (955 г.) военная мощь степняков была подорвана. В укреплениях между реками Лайта и Раба уцелело не более 300 всадников. Князь Такшонь, стремясь укрепить власть, крестил аланскую элиту, а половина воевод взяла жён из местных славянских общин. Это привело к появлению смешанных семей, чьи Y-хромосомные гаплогруппы составляли германский U106-FGC.

Для контроля над пограничными землями возник институт министериалов (служилых всадников), получавших феоды (земельные наделы) в обмен на военную службу. За два-три поколения степные языки исчезли, уступив место местным диалектам.

Мархфельд–Трайзен (ок. 970–1010 гг.): Становление Восточной марки

Императоры Оттон I и II переселили остатки «Венгерского отряда» (Ungarische Schar — «Венгерская дружина») в долину Моравы. Баварские графы поощряли браки между германцами и ассимилированными тарханами (степными военачальниками), что увеличило долю U106-субкладов до 40%.

В 996 году документ Ostarrîchi («Восточная марка») впервые обозначил регион как пограничную провинцию. Славянские сёла фиксировались как villae Slavorum («славянские поселения»), а конные поселения — как Curia Ungarorum («венгерские дворы»). Окончательный удар по степной идентичности нанесла битва при Фише (1000/1001 г.), после которой сохранились лишь германизированные группы, говорившие на баварском наречии.

Христианизация и формирование диалекта

Первые миссии (740–850 гг.) святых Фирмина и Виргилия в долине Инна не принесли массовых обращений. Перелом наступил после 960 года, когда баварские епископы стали получать земли за военными валами, активно насаждая "христианство" (в реальности скифский культ Хорса).

Славянский язык постепенно трансформировался:

kъnędzь → Kenez → Kuenz (князь);

gordъ → wart → -wart (укрепление).

К XIV веку славянская лексика сохранилась лишь в топонимах, но фонетические особенности (pfoat вместо Pferd — «лошадь», Bruck — «мост», Gmoa — «община») закрепились в баварском диалекте.

1156–1350 гг.: Конструирование «римского Норика»

В 1156 году Privilegium Minus («Малая привилегия») выделил Австрию из состава Баварии. Для легитимации власти Бабенберги объявили край «древней провинцией Норик», ссылаясь на римское прошлое.

Между 1220–1280 гг. были созданы поддельные копии «римских» документов легионов II Italica («Второй Италийский») и XIII Gemina («Тринадцатый Сдвоенный») (с датировкой по формуле P = A + 1260). Эти фальшивки быстро попали в монастырские архивы. К 1340-м годам в хрониках уже упоминались «римские города» Vindobona (Вена) и Lauriacum (Лорх), хотя археологические слои их каменных построек относятся лишь к XIII веку.

9. Генетика и археология: ключевые сдвиги

1. До 780 г.: Кельто-ретийский субстрат

Генетический профиль:

I2-L699: 25–30% (наследие мезолитических охотников, ассимилированных кельтами).

R1a-M458: 20–25% (ранние славяне, пражско-корчакская культура).

R1a-Z280: 15–20% (балто-славянские группы, венеды).

Прочие (G2a, E-V13): 25–30%.

Археология:

Керамика латенского стиля (V–I вв. до н.э.), каменные укрепления.

Могильник Манхинг: 60% образцов — I2 и R1a.

2. 780–930 гг.: Аваро-аланское влияние

Генетические изменения:

R1a-Z93 (авары): 10–15% (пик в восточной Баварии).

R1b-Z2103 (аланы и авары): 10–12% (могильники Лайта-Раба, дендродата 850–950 гг.).

Снижение I2-L699: до 15–20%.

Археология:

Золотые украшения аварского стиля (гривны, пряжки).

Конские захоронения с оружием (степной обряд).

3. 930–1040 гг.: Германская экспансия

Генетические сдвиги:

R1b-U106 (германцы как потомки аланов и аваров): рост с 5% до 25–30% (данные из Регенсбурга и Пассау).

Снижение R1a-Z93: до 3–5%.

Кельто-ретийский субстрат (I2 + R1a): 25–30%.

Археология:

Франкские мечи типа X (X–XI вв.) в мужских погребениях.

Кремационные урны с германским орнаментом.

4. 1040–1200 гг.: Утверждение германской гегемонии

Генетика:

R1b-U106: 40–45% (доминирует в Швабии и Франконии).

R1a-Z93: менее 3%.

Кельто-ретийский субстрат: 25–30% (I2 — 10%, R1a-M458 — 15%).

Археология:

Романские церкви (XI–XII вв.) с германской символикой.

Монеты Оттонидов и Салической династии.

5. После 1200 г.: Мифологизация римского наследия

Археологический парадокс:

Кирпичные постройки XIII в.: Массовое использование кирпича в замках и городских стенах (например, Ландсхут, 1230 г.).

Ошибочная атрибуция: В XVI–XVIII вв. эти сооружения приписывались «римским легионам» из-за сходства с античной кладкой.

Генетика:

R1b-U106: 50–55% (данные по Нюрнбергу и Аугсбургу).

Славянский след (R1a-M458): 10–12%.

Ключевые выводы

Генетика:

Кельто-ретийский субстрат (I2 + R1a) сохранялся на уровне 25–30% даже после германизации.

R1b-U106 стал доминирующим к XII в. (40–45%), что подтверждает франкско-саксонское влияние.Археология:

Артефакты XIII в. (кирпич, замки) ошибочно связывались с римлянами вплоть до Нового времени.

Аварские и аланские элементы исчезли к XI в., уступив место германской материальной культуре.

Итоговые этапы формирования

Кельто-ретийский корень как славянский пласт →

Аваро-аланская военная элита →

Герцогство Арнульфа I (907–937) →

Саксонско-баварская Восточная марка (996–1156) →

Канцелярский миф о «римском Норике» (после 1156 г.).

Авары и аланы, вопреки ожиданиям, не стали новой правящей династией, а лишь сменили верхушку сложившегося славяно-кельтского общества. Их потомки растворились среди баварцев, а искусственная «римская» идентичность, созданная канцеляристами, закрепила образ «античного Норика» — фундамент для современного исторического нарратива Австрии и Баварии.

10. Становление Баварского герцогства: Арнульфы и угасание «аварского мифа»

1. Арнульф I Злой (907–937): Первый достоверный герцог

907 г.: После поражения восточнофранкского войска (лат. exercitus) у Пресбурга (ныне Братислава) от венгров, маркграф Луитпольд гибнет в бою, но его сын Арнульф занимает укрепления (валы) вдоль реки Инн.

907–937 гг.: Правление Арнульфа I:

Объединяет земли между реками Инн, Изар и Ампер, впервые официально именуясь «герцогом баваров» (лат. dux Baiovariorum).

Отбивает три венгерских набега (910, 913, 919).

Чеканит собственную монету — денарий с надписью «+ARNO+».

Учреждает placitum Reginense (Рейнский съезд) — прообраз сословного собрания (ландтага).

Источники:

Грамоты Оттона I (напр., Diplomatum Ottonis I, 937 г.).

Анналы Альтенхейма (лат. Annales Altahenses), X в.

2. Арнульф II: Утрата власти и роль пфальцграфа

Ок. 913–954 гг.: Второй сын Арнульфа I.

938 г.: После мятежа брата Эберхарда Бавария переходит под контроль саксонского короля Генриха I. Арнульф II получает титул пфальцграфа (лат. comes palatinus — «дворцовый граф» (palatinus происходит от рус. "палаты"), верховный судья).

938–952 гг.: Посредник между Оттоном I и венгерскими ханами:

Руководит судебными собраниями (лат. placitum) в Регенсбурге.

Контролирует выплату дани венграм (12 литров серебра ежегодно).953–954 гг.: Поддерживает короля во время Саксонско-баварского восстания. Последнее упоминание — март 954 г. Умирает в конце 954 — начале 955 гг.

Наследство: Единственная дочь Юдит выходит замуж за представителя дома Вельфов, что закрепляет их влияние в регионе.

3. Причины угасания «аварской легенды»

Арнульф I: В поздних хрониках ему приписывают стереотипные «аварские» деяния:

Строительство «вала Баяна» (мифического аварского правителя).

Сбор 30 000 монет дани.

Прозвище Avarus («Жадный») — игра слов, связывающая его с аварами.Арнульф II: Как администратор, а не правитель, не подходил для роли «кагана-строителя» в глазах хронистов.

955 г.: Победа Оттона I в битве на реке Лех (нем. Lechfeld) ликвидирует венгерскую угрозу. Исчезает потребность в пропаганде «гунно-аварского» прошлого для легитимации власти.

4. Терминологические уточнения

Placitum (лат.) — судебное или сословное собрание.

Comes palatinus (лат.) — придворный граф, высший судья.

Dux Baiovariorum (лат.) — «герцог баваров», титул, впервые документально закреплённый за Арнульфом I.

Итог: С Арнульфом I связан пик мифологизации «аварского наследия», необходимое для консолидации власти. Его преемник, лишённый герцогского титула, символизирует переход к саксонской гегемонии. После Лехфельда Бавария окончательно встраивается в имперскую систему, а «аварский нарратив» уходит в прошлое.

11. Заключение

Бавария VIII–X вв. — не «франкский форпост», а уникальный симбиоз:

Славянский субстрат (язык, земледелие);

Степная надстройка (военная организация);

Поздняя латинизация (идеологический конструкт XIII в.).

Лишь к XIV веку эти слои скрылись под «мрамором» вымышленного Норика, но их следы сохранились в диалектах, топонимах и генетической памяти ландшафта.

Читайте также

Эрлан-шэнь и его собака

Даосское божество Эрлан-шэнь (二郎神) (он же Совершенный Владыка Эрлан (二郎真君)), ассоциирующееся с правосудием, воинской доблестью, охотой и демоноборчеством, как и многие другие мифологические персонажи, не имеет однозначной предыстории.

По одним источникам он был сыном Ли Бина (или даже самим Ли Бином) и боролся с драконами и наводнениями. По другим - его настоящее имя Ян Цзянь (楊戩), и он сын принцессы Юньхуа, сестры Нефритового императора, которая была заключена в темницу под Персиковой горой за то, что нарушила Небесный закон, выйдя замуж за смертного. Позднее, чтобы спасти мать, Цзянь разрубил гору топором.

А иные истории рассказывают нам, что сам Эрлан заточил под гору (замечаете, что у китайцев какая-то фиксация на подгорных темницах?) свою собственную сестру за порочную связь со смертным и позднее был побеждён племянником по имени Чэньсян, стремившимся освободить мать.

Согласно мифологии "Путешествия на Запад", Эрлан-шэнь таки является племянником Нефритового императора, рождённым от связи богини и смертного, по поводу чего высказывается сам Сунь Укун:

"Теперь как будто припоминаю, когда я был на небе, то слышал, что младшая сестра Нефритового императора полюбила простого смертного Янь Цзюня, сделалась его женой и родила сына, а сын этот топором расколол Персиковую гору".

Эрлан владеет семьюдесятью двумя превращениями, является известным демоноборцем, одержавшим множество побед над яогуаями, вооружён обоюдоострым копьём с тремя остриями (三尖兩刃槍), луком и топором. Его третий глаз прозревает сквозь морок и волшебные личины.

У него есть семеро побратимов - великих воинов с горы Мэйшань - и верный охотничий пёс чёрной масти по имени Сяотянь Цюань (嘯天犬), который также является бессмертным магическим существом.

Эрлан не в лучших отношениях с Небесным двором, поэтому предпочитает обитать на земле в Гуаньчжоу, близ устья реки Гуань.

Во время битвы Небесного воинства с Великим Мудрецом Нефритовый император призвал своего племянника помочь с усмирением непокорной обезьяны. Однако победу Совершенному Владыке удалось одержать лишь при содействии Лао-цзюня и своего верного пса. После чего он со своими воинами устроил на горе Цветов и Плодов форменный г*ноцид и выжег местность до тла. Что при этом не помешало ему позднее стать с Укуном названными братьями.