Пророчества о Едоме и тайна Петры

Пророк Авдий передаёт слова Господа: «Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живёшь в расселинах скал, на возвышенном месте и говоришь в сердце твоём: «кто низринет меня на землю?» Но хотя бы ты, как орёл, поднялся высоко и среди звёзд устроил гнездо твоё, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь» (Авдий 1:3-4).

Эти слова обращены не только к древнему Едому или к могущественным людям мира. Они для каждого из нас. Настоящую защиту и покой можно найти только у Бога. А те крепости, которые мы строим своими силами — деньги, положение, связи, — часто оказываются недолговечными и в итоге рушатся, погребая под собой своих строителей.

Кто такие едомляне

Откройте книгу Бытие, двадцать пятую главу — там рассказывается об Исаве и Иакове. Исав легко отдал брату право первородства, а с ним и особые Божьи благословения, за тарелку красной чечевичной похлёбки. Когда потом пожалел — было поздно. Из-за этой красной похлёбки страну потомков Исава назвали Едом, что значит «красный». Так на века разделились два народа: евреи — потомки Иакова, и едомляне — потомки Исава.

Государство у едомлян появилось раньше, чем у израильтян. В Бытии 36:31-43 перечислены их цари и вожди.

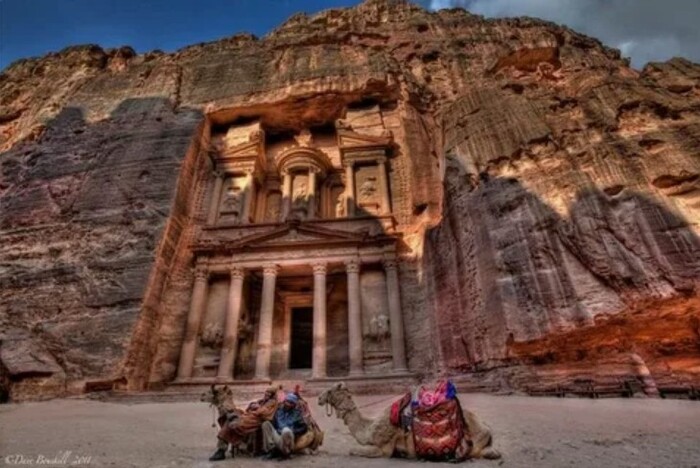

С самого начала Едом был воинственным и агрессивным. Их воины, как хищные птицы, налетали на соседей, грабили, убивали, а потом скрывались в своей неприступной крепости — городе Петра (древнее название Села), высеченном в высоких скалах. Особенно сильно они ненавидели евреев, считая, что из-за них потеряли плодородные земли Палестины. При любой возможности едомляне мстили жестоко: участвовали во всех войнах против Иудеи, выкупали пленных евреев у ассирийцев и других завоевателей, чтобы в своих крепостях подвергать их страшным пыткам.

В Петре до сих пор видны красные ступени огромной лестницы, ведущей к жертвеннику бога солнца. Они красные не только от цвета камня — на них стекала кровь невинных жертв. Едомляне приносили в жертву даже своих детей, когда стране угрожала опасность.

Так продолжалось до царя Давида. Он разбил едомлян и присоединил их земли к Израилю. Но уже при Соломоне вспыхнули мятежи под предводительством Адера из едомского царского рода. При царе Иораме Едом окончательно отделился и продолжил вражду с Израилем и соседями. Веками отдаляясь от Бога, едомляне морально деградировали. Имея равные шансы на спасение с евреями, они отвергли Бога и выбрали смерть.

Пророчества о Едоме и как они сбылись

Ещё в Бытии Бог сказал Ревекке: «Два племени во чреве твоём, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему» (25:23).

Исайя предсказывал: «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящею смолою» (34:9).

«И завладеют ею пеликан и ёж; и филин и ворон поселятся в ней… Никто из знати её не останется, кого можно было бы провозгласить царём, и все князья её будут ничто» (34:11-12).

«И зарастут дворцы её колючими растениями, крапивою и репейником — твердыни её; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов» (34:13).

Иеремия добавлял: «А Я донага оберу Исава, открою потаённые места его, и скрыться он не сможет; истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его» (49:10).

«И будет Едом ужасом; всякий, проходящий мимо него, изумится и посвищет, видя все язвы его. Как ниспровергнуты Содом и Гоморра… так и там ни один человек не будет жить и сын человеческий не остановится в нём» (49:17-18).

Иезекииль говорил: «Простру руку Мою на Едома и истреблю в нём людей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана падут от меча» (25:13).

«И совершу мщение Моё над Едомом рукою народа Моего, Израиля… и узнают мщение Моё, говорит Господь Бог» (25:14).

Амос предсказал: «Чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми наречётся имя Моё» (9:12).

Авдий: «И дом Иакова будет огнём, и дом Иосифа — пламенем, а дом Исавов — соломою: зажгут его, и истребят его, и никого не останется из дома Исава» (1:18).

«И завладеют южные горой Исава» (1:19).

Из пророчеств выходит: род Иакова превзойдёт род Исава; царей в Едоме больше не будет; народ исчезнет; земли опустеют, реки высохнут, поселятся дикие звери; путники будут в ужасе от развалин; Израиль отомстит и завладеет частью Едома.

Новое Едомское царство просуществовало чуть больше полувека и было разгромлено иудейским царём Амасией около 800 года до нашей эры. Он взял Петру и переименовал в Иокфеил. Едомляне на время стали подданными Израиля. Но когда еврейское царство ослабло, они попытались вернуть независимость — безуспешно. Стали данниками сначала Ассирии, потом Вавилона. В вавилонском войске, штурмовавшем Иерусалим, были едомские отряды — они особенно жестоко грабили и убивали.

Но вскоре пришёл их черёд. Во втором веке до нашей эры набатеи — потомки Измаила — разгромили едомлян, захватили Петру и уничтожили царскую династию и множество жителей. На этих землях возникло Набатейское царство, просуществовавшее до 106 года нашей эры.

В то же время, после Маккавейского восстания, возникло сильное еврейское государство Хасмонеев. Они завоевали значительную часть едомских земель. Едомлян частью уничтожили, частью заставили принять иудаизм — они стали слугами евреев. Это пророчество Иезекииля сбылось, когда казалось невозможным: евреи были в плену, а едомляне торжествовали.

Под конец правления Хасмонеев из идумейской знати вышел Ирод Великий — тот самый, кто, боясь Мессии, приказал убить вифлеемских младенцев. После его смерти Идумея вошла в Римскую империю, потом в Византию, затем её завоевали арабы — потомки Измаила, жившие южнее Едома.

Петра существовала ещё несколько веков, но к тринадцатому веку жители покинули её окончательно. Город стал пристанищем диких зверей, а память о нём почти исчезла до девятнадцатого века, когда археологи вновь открыли эту цивилизацию.

Сегодня бывшая территория Едома поделена между Израилем и Иорданией — гора Сеир, как и предсказано, в Иордании. Вместо полноводных рек — пересохшие русла и пустыня. Путники до сих пор поражаются руинам Петры, высеченной в скалах.

Зависть едомлян к евреям переросла в ненависть, ненависть — в жестокость и отступление от Бога. Это привело к моральному вырождению и гибели целого народа. Та же цепочка может повториться и в нашей жизни, если позволим зависти и злобе взять верх.