Memento mori и смысл жизни. Психология жизни

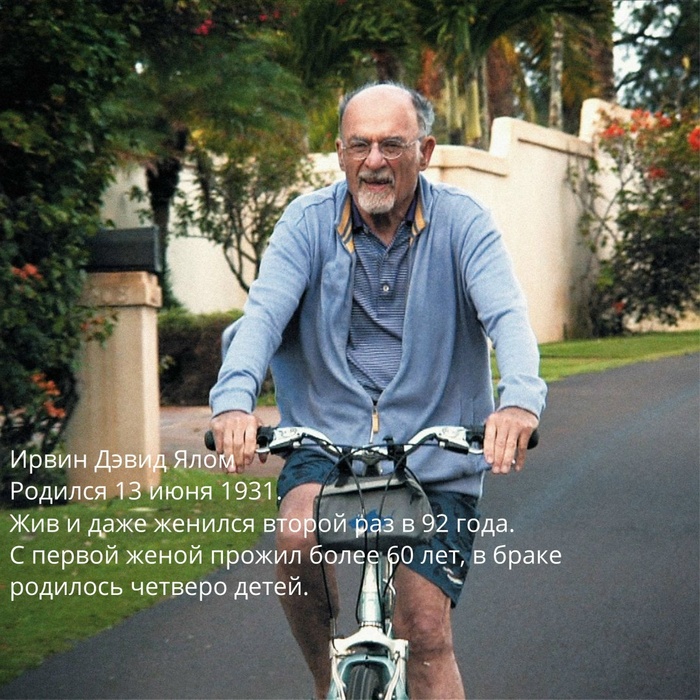

Практически с каждым клиентом при работе с тревожностью, мы посвящаем хотя бы одну встречу этой теме. Книга которую я рекомендую для прочтения - это бестселлер Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце: Жизнь без страха смерти». Книга представляет компиляцию философских и религиозных представлений о смерти. Сам я прочитал эту книгу три раза. Она сильно повлияла на мое восприятие жизни, т.к. у меня появилась собственная концепция своей жизни и смерти.

Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор. Франсуа де Ларошфуко.

Основные идеи из книги:

Страх смерти универсален, но часто подавляется и не осознается.

— Он может влиять на поведение, настроение и психологические проблемы (например, тревогу, депрессию).

— Многие внутренние конфликты коренятся в бессознательном страхе конечности жизни.

Принятие смерти как части жизни — ключ к освобождению.

— Осознание смертности не должно парализовать, а может стать стимулом для более глубокого проживания каждого момента. Ялом предлагает «пробудиться» от иллюзий вечности и научиться ценить настоящее.

Считаю эту мысль основной. Практикую осознанность и навык «здесь

и сейчас».

Роль отношений и любви в преодолении страха.

— Искренние связи с людьми, эмпатия и забота помогают смягчить экзистенциальную тревогу. Создавая доброжелательный круг общения мы помогаем своей психике.

— Любовь и творчество — способы «оставить след» в мире, преодолевая чувство бренности.

Концепция «просвещенного утешения».

— Вместо отрицания смерти важно найти внутренние ресурсы для принятия её неизбежности.

— Психотерапия может помочь исследовать страх смерти через диалог, метафоры и личные истории.

Практически этим на сессиях и занимаемся.

Смерть как «учитель» жизни.

— Размышления о конечности подталкивают к переоценке приоритетов, отказу от пустых целей и поиску смысла.

— Примеры из практики Ялома показывают, как пациенты обретали свободу, столкнувшись со своими страхами.

Идея личной ответственности перед каждым ежедневным решением, сделала меня взрослым человеком.

Идея «наследия».

— Создание чего-то значимого (дети, творчество, добрые дела) позволяет ощутить связь с будущим, даже после ухода.

Экзистенциальная изоляция и её преодоление.

— Чувство одиночества перед лицом смерти — часть человеческого опыта.

— Исцеление приходит через глубокие связи с другими, которые разделяют ту же экзистенциальную уязвимость.

В схема-терапии я узнал про уязвимость. Открывая свою уязвимость мы становимся более понятными для себя и других. Можно почувствовать безопасность и доверие. Если быть сострадательным к себе и другим, то никогда не будешь одинок.

Роль «воображаемых диалогов» с умершими.

— Ялом предлагает технику визуализации разговоров с теми, кто ушёл, чтобы завершить невысказанное и обрести покой.

— Пример: пациенты, которые «прощаются» с родителями, освобождаются от груза неразрешённых конфликтов.

В терапии я использую «прощальные письма» не только с умершими, но и с теми с кем просто расстаются или сепарируются.

Смерть как источник творческой энергии.

— Осознание конечности может стать катализатором для творчества, искусства, написания мемуаров или даже простых ежедневных ритуалов.

— Пример из книги: женщина, узнав о болезни, начала писать стихи, что помогло ей переосмыслить жизнь.

Идея «парадоксальной интенции».

— Вместо бегства от страха — сближение с ним через юмор, иронию или даже игровое взаимодействие (например, написание собственного эпитафии).

— Это снижает тревогу, переводя её в область осознанного проживания.

Важность «малых смертей» в повседневности.

— Ялом подчёркивает: «Тот, кто избегает малых смертей, не готов к большой». Осмысление этапов жизни (окончание учёбы, смена работы, потеря близких) как мини-смертей готовит к финальной разлуке.

— Ритуалы прощания (похороны, поминки, личные практики) помогают принять утрату.

Критика «токсичного позитива».

— Отрицание страха смерти под маской «мыслить позитивно» лишь усиливает тревогу.

— Здоровое принятие включает в себя грусть, гнев и другие «неудобные», но естественные эмоции.

Связь страха смерти с религией и духовностью.

— Ялом анализирует, как вера в загробную жизнь может как утешать, так и ограничивать, мешая полноценному проживанию «здесь и сейчас».

— Альтернатива — поиск смысла в имманентном. Имманентный подход — это призыв «вернуться на землю». Вместо поиска утешения в иллюзиях о вечности, он предлагает обрести опору в том, что можно увидеть, почувствовать и создать ещё при жизни. Это не отрицает грусть от мысли о конечности, но превращает её в источник глубины и осмысленности.

Концепция «жизненного резонанса».

— Даже мимолётные встречи и случайные поступки оставляют след в жизни других, что противостоит чувству бесполезности существования.

— Пример: история о том, как улыбка незнакомца изменила чей-то день.

Волновой эффект - делая добрые дела рядом с собой, мы влияем на все человечество. Читаем книгу «Колыбель для кошки» Курта Воннегута, в ней эта модель описана подробно.

Смерть и временность как основа красоты.

— Ялом проводит параллель с японской эстетикой «моно-но аварэ» (печальное очарование вещей).

— Ценность момента — в его хрупкости: «Закат прекрасен именно потому, что он не вечен».

Критика культурных табу на обсуждение смерти.

— Общество часто избегает темы смерти, что усиливает индивидуальный страх.

— Открытое обсуждение, ритуалы поминовения и рассказы о личном опыте помогают демистифицировать неизбежное.

Идея «активного проживания».

— Страх смерти преодолевается не через отрицание, а через смелость действовать: путешествовать, любить, творить, несмотря на тревогу.

— «Жизнь — это не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся» (с опорой на стоическую философию).

Экспозиция и стоицизм - это наше, КПТешное…

Связь страха смерти с чувством вины и незавершёнными делами.

— Многие боятся смерти из-за сожалений о несделанном или непрощённых обидах.

— Работа с «гештальтами» (завершение отношений, прощение себя и других) снижает экзистенциальную тревогу.

Про «синдром отложенной жизни» слышали? Не надо так. Все временно, можно и не успеть…

Концепция «смерти как учителя».

— Размышления о конечности учат ценить время, быть честнее с собой и другими, отказываться от иллюзий.

— Пример из книги: пациент, осознав близость смерти, впервые признался жене в любви.

Идея «жизни как проекта».

— Создание чего-то значимого (семья, творчество, благотворительность) помогает преодолеть страх небытия.

— Даже маленькие дела (сад, рукопись, традиция) создают ощущение связи с будущим.

Эту мысль я люблю использовать в терапии. Да и сам пользуюсь для себя. Помогает заботится о себе.

Важность «ритуалов перехода».

— Осмысление этапов жизни (окончание учёбы, смена работы, потеря близких) как мини-смертей готовит к финальной разлуке.

— Ритуалы прощания (похороны, поминки, личные практики) помогают принять утрату.

Практические выводы из книги:

Ведите «Дневник встреч со смертью» — записывайте моменты, когда страх проявляется, и анализируйте, что их вызывает.

Создавайте «ритуалы завершения» (например, письма к себе или близким) для работы с незавершёнными гештальтами.

Используйте вопрос: «Если бы сегодня был мой последний день, что бы я сделал иначе?» как инструмент рефлексии.

Итоги:

Страх смерти — не враг, а зеркало, отражающее наши скрытые тревоги и нереализованные мечты. Принятие конечности жизни освобождает для подлинного существования.

Главный посыл: Страх смерти преодолевается не через отрицание, а через смелость встретиться с ним лицом к лицу, наполняя жизнь подлинными ценностями и отношениями.

Человек, а не функция

P.S. Для меня важные мысли из книги:

Многих страшит небытие. Но у каждого было небытие до рождения. И его никто не боится (некоторые клиенты боятся). Меня лично это очень успокаивает, мне не страшно. Мне скорее страшно прожить жизнь бестолково и отстраненно.

«Смерть не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, смерти нет, а когда смерть есть, нас уже нет» (Мы со смертью не встретимся. В момент смерти некому будет её заметить и осознать — она происходит мгновенно). «Не смерть страшна, а страх смерти». Эпикур.

Когда я первый раз полетел на самолете, то вспомнил фразу «Кто здесь собрался жить вечно?!» из книги и успокоился. Но поисковик, говорит, что цитата не связана с книгой и даже со Спартой. А она из фильма «Хищник» (1987) и песни Queen «Who Wants to Live Forever». 😜

P.P.S. Цитаты из книги:

«Страх смерти всегда с нами, он прячется в закоулках сознания, как неприятный фоновый шум».

«Мы все живём в тени солнца смерти, но лишь немногие решаются вглядеться в его свет».

«Смерть — это не враг. Враг — это наша попытка отрицать её».

«Смерть придаёт жизни форму. Именно потому, что время ограничено, каждый момент становится драгоценным».

«Любовь — это лучший щит против ужаса небытия. Когда мы любим, мы оставляем частицу себя в другом».

«Самые счастливые люди — те, кто научился растворяться в заботе о других».

«Не жди. Жизнь — это не генеральная репетиция. Ты уже на сцене».

«Счастье — это не отсутствие страха, а умение танцевать под дождём, зная, что он когда-нибудь закончится».

«Твори, даже если твоё творчество переживёт тебя всего на мгновение. Это мгновение — твоя вечность».

«Мы все умрём, но наши истории останутся. Расскажи свою так, чтобы её стоило слушать».

«Терапия — это путешествие вглубь страха, где на дне мы находим свет».

«Спроси себя: “Что я делаю сегодня, чтобы завтра не жалеть?” Этот вопрос — компас для души».

«Время — это река, которая несёт нас к концу. Но только в её течении мы понимаем, как прекрасно быть мокрым».

«Смерть — не конец света. Конец мира наступает, когда ты перестаёшь жить, пока живёшь».

Ялом — автор нескольких учебников и многочисленных художественных произведений о профессиональной деятельности психотерапевтов. Рекомендую!

Канал в телеграме Меняем установки каждый день!

Группа ВК

b17

Дзен