Лига историков

"Казнить нельзя помиловать": суды над животными в Средневековье

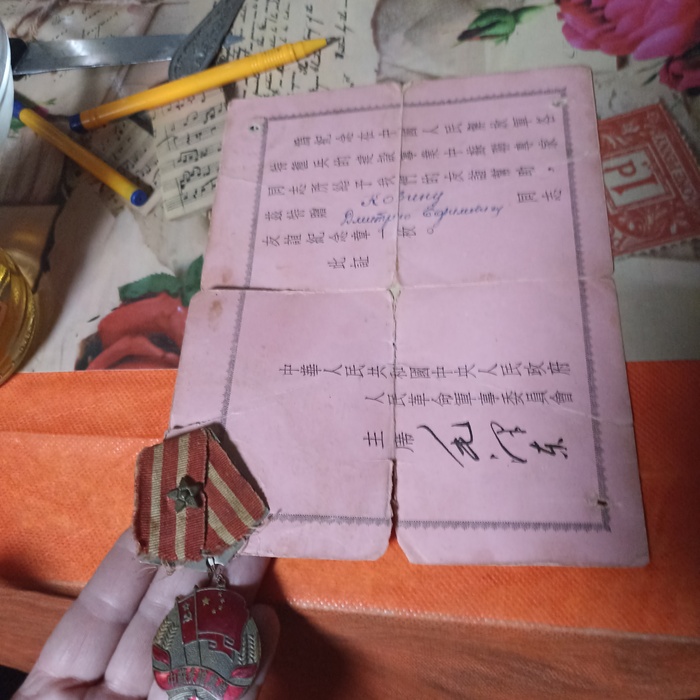

Иллюстрация из «Книги дней Чемберса», изображающая свинью и её поросят, которых судят за убийство ребёнка. 1457 год.

В Средневековье встал довольно серьезный вопрос: Господь Иисус Христос пришел спасти всех живых существ или же только человека? Ответ на этот вопросы искали у древних... Средневековье очень любило Аристотеля, его активно читали и изучали. У него мы можем найти мысль об общности всех живых существ. Аристотелевская мысль довольно неплохо легла на христианское отношение к живым существам. Апостол Павел в Послании к Римлянам говорит, что «…сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Эта фраза оказала сильное влияние на всех теологов, которые ее комментировали.

Вопрос о спасении домашних животных действительно волновал многих. Ведь так не хочется расставаться с любимой собачкой или не очень любимым котиком. Рождение Спасителя в хлеву воспринималось как доказательство того, что животные также будут спасены. Схоласты ломали копья по поводу будущей жизни животных: воскреснут ли они после смерти? Попадут ли они на Небеса? Могут ли они работать в воскресенье? Но нас, в контексте судов, интересует другой вопрос: могут ли они нести ответственность за свои поступки?

В 1386 году в Фалезе, в Нормандии, состоялся суд над свиньей за убийство ребенка. Местный виконт приказал собраться всем крестьянам не просто с семьями, но привезти с собой своих свиней! Это была показательная казнь, урок. Свинья была одета в человеческую одежду: «куртку и короткие штаны, штаны были на задних ногах, а на передних — белые перчатки». Свинью мучали, повесили, а потом еще и показательно проволокли по городу. Палачу была выплачена двойная сумма на покупку новых пар перчаток, которые видимо пришли в негодность не только физически, но и ритуально. Самое интересное, что свинья прошла все стадии, которые проходят настоящий преступник, вплоть до нахождения в темнице! Единственное, не позвали священника для последней исповеди…

Юристы также занимались этой проблемой. Например, Бартелеми де Шансё, бургундский магистр. По его мнению, следует привлекать «вредителей» (мелких грызунов) к суду, более того их надо на суд вызывать! Ежели они не явятся, им нужно выделить доверенное лицо! Какой суд уполномочен рассматривать подобные дела? Церковный суд. Епископ имеет право приказать «вредителям» покинуть территорию, который они наносят вред. Основными методами борьбы являются заклинания, проклятия, анафемы и даже отлучение от Церкви!

Но не стоит думать, что только Церковь занималась судами над животными. Если можно так выразиться, «коллективные дела», т.е. нашествие «вредителей», действительно рассматривала Церковь, ибо это бедствие. А вот дела о кражах, причиненном ущербе или бродяжничестве, возбужденные против животных, рассматривались в гражданском суде.

Подводя итоги, многие юристы и теологи сходились во мнении, что судебные процессы над животными могут явить собой акт образцового правосудия, показав, что оно касается всех.

Князь Владимир: великий воин или трусливый бабник? Разбираем мифы

Мы все знаем князя Владимира как крестителя Руси, любителя пиров и византийской принцессы. А ещё — благодаря мультфильмам про трёх богатырей — многие путают его с Владимиром Красно Солнышко и представляют его этаким ленивым и глуповатым правителем, который отправляет на подвиги других , а сам предпочитает не покидать дворец. Ведь за его пределами нет постоянно накрытого стола и мягкой кровати!

Но таким ли он был на самом деле?

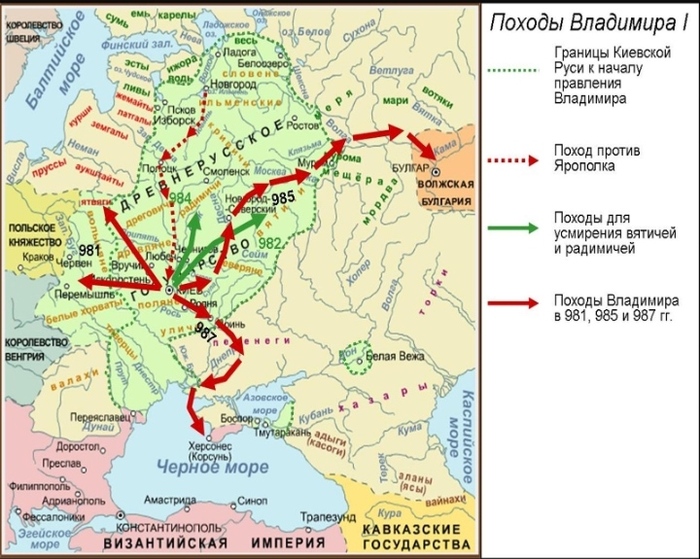

Этот стереотип, с которым я сталкивался множество раз — смесь былин, полузабытых школьных уроков и современных мультиков. В мультфильмах про трёх богатырей переосмыслен его былинный образ. При этом, в народных сказаниях Владимир Красно Солнышко — это собирательный образ, а не реальный исторический персонаж. Летописи же рисуют совсем другую картину. "Повесть временных лет" отметила данные о его походах за первые 17 лет правления. В это время князь провёл 13 военных кампаний (это только зафиксированные) — почти один поход в год! Я не поленился и составил полный список. Давайте посмотрим на него.

981 - война с Польшей: взял Перемышль (сегодня на территории Польши), Червен и другие города (ныне западная Украина)

982 - подавил восстание вятичей (Москва и область).

983 - завоевал земли ятвагов (юго-запад Литвы).

984 - подавил восстание радимичей (восточная Беларусь, запад Смоленской области).

985 - успешный поход против волжских болгар ( Татарстан).

986 - похода не было - думал о Боге...

987/988 - взял Херсонес (Крым).

992 - поход на хорватов (сегодня Галиция и северная Буковина)

992 - победил печенегов у Переяславля.

996 - проиграл печенегам у Василева (недалеко от Киева).

997 - "Пошел Владимир к Новгороду за северными воинами против печенегов, так как была в это время беспрерывная великая война".

С 998 года по 1013 нет записей

1015 - отправился на личную встречу со Христом.

Владимир был достойным сыном своего отца, неистового князя Святослава. Война для него, как выходца из военной аристократии, была привычным делом. Его походы и общее количество побед говорит о том, что это был талантливый военачальник, способный решать сложные задачи нестандартным путём. Да, он любил женщин и застолья, использовал хитрость и коварство (как и все правители той эпохи), но трусом точно не был.

Почему мы этого не знаем?

- Былины создавались спустя века и не отражали реальность.

- Церковные нарративы делали акцент на крещении Руси, а не на военных подвигах.

-Школьные учебники уделяют ему мало внимания.

- Поп-культура (те же мультики) укрепила стереотип о "ленивом князе".

Пришло время реабилитировать Владимира Святославича — не только как святого, но и как великого воина!

А как вам запомнился князь Владимир — по учебникам или мультфильмам?А как вам запомнился князь Владимир — по учебникам или мультфильмам?

Телеграмм канал Свиток Клио

Продолжение поста «Как в РПЦ меняется биография Петра и Февронии»2

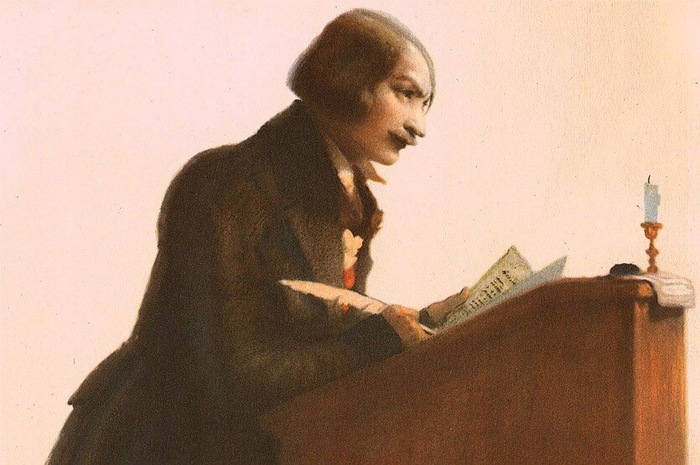

В 1998 году священник РПЦ Дмитрий Смирнов сказал проповедь о Петре и Февронии,

я процитирую фрагмент:

"Сегодня Святая Церковь празднует память двух святых, Петра и Февронии – он был князем Муромским, а она дочерью крестьянина.

Петр заболел проказой.

Эта болезнь и сейчас почти неисцелима, а тогда, в тринадцатом веке, и подавно.

Медицина была только народная, никаких средств облегчения болезни не знали.

И Бог открыл, что исцелить его может только Феврония.

Послали за ней, и она его действительно исцелила.

И она была так хороша собой, так мудра, так благочестива, была таким прекрасным человеком, что Петр предложил ей руку и сердце.

Он, князь, предложил ей, простой крестьянке.

Феврония согласилась выйти за него замуж, но бояре забеспокоились, что крестьянка будет княгиней, и изгнали Петра.

Сказали: либо ты с ней разводись, либо бросай княжество.

И Петр совершил безумный поступок: он оставил жену себе и бросил княжество.

<...>

Он отказался от княжества и ушел за женой, совершил безумный поступок.

И что же в результате?

Господь Сам вмешался в это дело, и весь Муром был наказан.

Тогда жители поняли, что это за изгнание князя, пошли пали ему в ноги и вернули Петра и Февронию, и Господь город спас.

А почему так случилось?

Потому что человек совершил благородный поступок, а благородный поступок – это всегда безумие.<...>

Крестовоздвиженский храм, 8 июля 1988 года

Память святых Петра и Февронии Муромских, Проповеди. Книга 4 (2005 г.) - протоиерей Димитрий Смирнов | часть 16 из 20

Память святых Петра и Февронии Муромских, Проповеди. Книга 4 (2005 г.) - протоиерей Димитрий Смирнов | часть 16 из 20

Источник: Проповеди / Протоиерей Димитрий Смирнов. - Москва : Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 2001-. / Кн. 4. - 2005. - 319 с.

А вот как рассказана история Петра и Февронии в "Повести о Петре и Февронии..." Ермолая-Еразма;

"И послал он [князь Пётр ]одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду».

Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его».

И вернулся человек тот и передал князю своему, что сказала ему девушка.

Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно — князю дочь древолаза взять себе в жены!» И послал к ней, молвив: «Скажите ей — пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею квасу, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!»

И принесли князю эту мазь; и повелел он истопить баню.

<...>

Потом князь Петр пошел в баню мыться и, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои. А один струп оставил непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни. Наутро же глядит — все тело его здорово и чисто, только один струп остался, который он не помазал, как наказывала девушка, и дивился он столь быстрому исцелению. Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары. Она же не приняла.

Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз.

И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Она же, нимало не гневаясь, сказала: «Если станет мне супругом, то исцелится». Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены. И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше. Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот образом стала Феврония княгиней."

Повесть о Петре и Февронии - Ермолай-Еразм

https://azbyka.ru/fiction/povest-o-petre-i-fevronii/#ch_0_2

Дмитрий Смирнов говорит, что Пётр решил оставить власть княжескую ради жены Февронии, чтобы не расставаться с ней.

Обращаю внимание читателя, что в "Повести..." князь Пётр на собственном опыте познал силу Февронии вылечить человека и силу снова вернуть болезнь исцелённому.

Если бы Пётр решился на развод с женой чтобы не потерять власть, то вернула бы Феврония Пётру мучительную болезнь в качестве наказания за развод или смирилась бы с разводом?

Как бы она поступила?

Мог Пётр думать о таком?

В официальной Православной энциклопедии РПЦ написано, что "главным источником сведений о жизни и кончине супружеской четы П. и Ф. является их Житие <...>созданное Ермолаем (в иночестве Еразм) (далее - Ермолай-Еразм), агиографом и публицистом XVI в., намного позже описываемых событий и содержащее крайне мало исторических данных.<...>Исторические источники Повести неизвестны.<...>

https://www.pravenc.ru/text/2580394.html

Мои посты о Петре и Февронии

Пятого ноября, в четыре утра: курильское цунами 1952 года

Последний рассвет

Ноябрь на Северных Курилах — это особенное время. Природа, давно позабывшая короткое лето, окончательно отворачивается от человека, погружая скалистые, безлесые острова в стылую полудрему, пропитанную солью и продуваемую океанскими ветрами. В 1952 году на острове Парамушир, в городе Северо-Курильске, который всего семь лет назад носил японское имя Касивабара, жизнь текла по суровому, но уже привычному распорядку. Этот городок был форпостом советской власти на краю земли, наспех заселенным после изгнания японцев по итогам Второй мировой войны. Он стал одним из символов нового советского присутствия на Тихом океане, стратегически важной точкой в цепи островов, ставших южным щитом Камчатки и заслоном для Охотского моря. Его население представляло собой пестрый, но типичный для таких мест контингент: рыбаки, работники китобойного и рыбоперерабатывающего комбинатов, пограничники 110-го Северо-Курильского погранотряда, военнослужащие местного гарнизона и их семьи. Это были в основном молодые люди, приехавшие со всех концов огромной страны — по комсомольским путевкам, в поисках «длинного рубля» и романтики, или просто по распределению после окончания учебных заведений. Они привезли с собой культуру и привычки средней полосы России, Украины, Белоруссии, которые разительно контрастировали с суровой, вулканической природой и наследием недавнего японского прошлого. Люди жили, кормясь дарами океана и подчиняясь планам пятилетки, которые требовали от них достать этих самых даров как можно больше. Рыбная промышленность была альфой и омегой местной экономики. Мощные рыбокомбинаты, такие как «Океанский» и китокомбинат в поселке Подгорный, работали круглосуточно, перерабатывая уловы сельди, лосося, камбалы и туши гигантских китов, добытых в открытом океане.

Местная архитектура была довольно пестрой. Легкие, почти картонные японские домики, оставшиеся от прежних хозяев, соседствовали с рублеными советскими бараками и сборно-щитовыми постройками, возведенными с поразительной халатностью, без малейшей оглядки на сейсмическую специфику региона. Никто не задумывался о прочности фундаментов или сейсмоустойчивости конструкций. Город был расположен на низкой прибрежной террасе, что было удобно для рыболовства и хозяйственной деятельности, но смертельно опасно в случае стихийного бедствия, как выяснилось позже. Главными врагами считались пронизывающие до костей ветра, пурга, способная занести дома по самую крышу, и лютые морозы. Океан же, при всей его грозной мощи, врагом не считался. Он был суровым, но справедливым кормильцем, его ритмичные приливы и отливы казались вечной и незыблемой частью их жизни. Мысль о том, что эта серая, холодная вода может принести мгновенную смерть, не приходила в голову никому. Ни гражданские, ни военные, ни даже местные начальники не имели ни малейшего представления о том, что такое цунами. Это японское слово, если и было известно, то лишь узкому кругу ученых-географов где-то далеко в Москве и Ленинграде, но никак не входило в лексикон и, тем более, в программу гражданской обороны на Дальнем Востоке.

В ночь с четвертого на пятое ноября 1952 года городок спал. Сон был тревожным, как и всегда в это время года. Дежурный по штабу погранотряда докладывал в округ об ураганном ветре и сильном волнении на море. Около четырех часов утра по сахалинскому времени (пять по камчатскому) земля содрогнулась. Это не было похоже на знакомые легкие толчки, к которым курильчане давно привыкли и на которые почти не обращали внимания. Это было что-то новое. Что-то неожиданное. Что-то страшное. Как позже описывали очевидцы, жители были разбужены «сильными толчками, сопровождаемыми как бы многочисленными подземными взрывами, напоминающими отдаленную артиллерийскую канонаду». Люди соскакивали с кроватей, стучались в двери к соседями, выглядывали в окна, и в головах у всех был лишь один суматошный вопрос — что это? Неужели снова война?

Это была не война. Землетрясение, эпицентр которого находился в Тихом океане, всего в 130 километрах от побережья Камчатки, в районе Курило-Камчатского желоба, оказалось одним из самых сильных в истории наблюдений. Современные оценки его магнитуды доходят до 9,0. Произошел гигантский разрыв земной коры, дно океана на протяжении сотен километров испытало колоссальное вертикальное смещение, высвободив энергию, равную взрыву десятков тысяч атомных бомб. Но жители Северо-Курильска тогда об этом не догадывались. Просто весь их мир в одночасье начал рушиться. Внутри домов, как говорилось в официальной справке, «с потолка и стен сыпалась штукатурка, разрушались печи, раскачиваясь падали шкафы, этажерки, билась посуда, а более устойчивые предметы — столы, кровати, двигались по полу от стены к стене подобно тому, как незакрепленные предметы на корабле во время шторма». Полуодетые, обезумевшие от страха люди выбегали на улицы, хватая плачущих детей и первое, что попадалось под руку. Земля под ногами продолжала вибрировать, не давая прийти в себя.

Когда основной толчок, длившийся, казалось, целую вечность, наконец, прекратился, наступила звенящая, неестественная тишина, нарушаемая лишь плачем детей и скрипом разрушенных конструкций. И тогда животный страх начал уступать место обыденным человеческим заботам. Ноябрьский холод пробирал до костей. Люди, решив, что самое страшное позади, стали возвращаться в свои поврежденные жилища. Это было коллективное заблуждение, стоившее тысяч жизней. В официальном отчете этот момент зафиксирован с пугающей обыденностью: «Как только землетрясение прекратилось, население вернулось в свои квартиры для продолжения сна, а отдельные граждане с целью приготовления к празднику приступили сразу же к ремонту разрушенных землетрясением квартир, не подозревая о надвигающейся опасности».

Спустя примерно полчаса после землетрясения те, кто жил у самого берега или выбежал на открытое пространство, увидели странное зрелище. Океан, их вечный сосед, вел себя аномально. С жутким, ни на что не похожим шумом и шипением вода во Втором Курильском проливе, разделяющем острова Парамушир и Шумшу, начала стремительно отступать. Она уходила все дальше и дальше, обнажая дно на сотни метров, местами почти на километр. Взору открылись подводные скалы, покрытые бурыми водорослями, остовы давно затонувших японских кораблей и просто грязное, илистое дно, на котором билась оставленная водой рыба. Это было, как писал один из выживших очевидцев, «диковинное, завораживающее и смертельно опасное зрелище». Но смысла этого знака почти никто не понял. Лишь немногие, возможно, самые опытные рыбаки или старики, помнившие рассказы своих отцов, могли догадаться, что так океан набирает дыхание перед смертельным прыжком. Но их голоса, если они и были, утонули в общем хаосе и растерянности. Большинство же, поддавшись ложному чувству безопасности и любопытству, спускались еще ниже, к самой кромке ушедшей воды, чтобы поглазеть на невиданное явление и пособирать рыбу. Именно в этот момент все они добровольно обрекли себя на смерть, но поняли это слишком поздно. Рассвет в то утро так и не наступил. Вместо него с востока, со стороны пролива, пришла высокая черная стена воды.

Океан и три волны

Первая волна пришла спустя примерно сорок пять минут после того, как земля прекратила содрогаться. Она явилась не с оглушительным ревом, а скорее с мощным, нарастающим шипением, словно гигантский змей выползал на берег. По сравнению с тем, что последовало за ней, она была почти безобидной, пробной. Ее высота, по разным оценкам, не превышала трех-четырех метров. Неудержимая вода ворвалась в бухту, залила низменные участки города, прибрежные постройки, склады и пирсы, подхватила и выбросила на берег, словно щепки, небольшие рыболовецкие сейнеры и катера. Вода дошла до центральных улиц, затопив первые этажи домов, а затем начала медленно, как бы нехотя, отступать, утаскивая за собой в пролив обломки заборов, пустые бочки и всякий мусор. Она не разрушила город, но создала у большинства его жителей обманчивую иллюзию, что стихия выдохлась, что самое страшное уже случилось и миновало. Увидев, что вода уходит, многие, кто до этого колебался и оставался в относительной безопасности на вершинах невысоких сопок, окончательно уверились в том, что опасность миновала. Логика была простой и понятной: землетрясение было, волна пришла и ушла, значит, можно возвращаться к своим делам. Начальник Северо-Курильского отделения милиции, который после толчков направился к зданию райотдела, вспоминал, как после отхода первой волны «часть людей пошла к своим домам собирать свои уцелевшие вещи». Люди бросились в свои полуразрушенные дома спасать то немногое, что у них было, искать родных, согревать замерзших детей. Это была их ошибка.

Океан лишь делал глубокий вдох. Откат воды после первой, «пробной» волны был еще более сильным и стремительным, чем первоначальный отлив. Дно пролива обнажилось почти на километр, и эта картина, вместо того чтобы напугать, лишь подстегнула любопытство. В отличие от коренных жителей Японии или Чили, для которых поведение океана перед цунами было частью исторической памяти и фольклора, для переселенцев из центральных районов СССР это было абсолютно новым, непонятным явлением. Никаких инструкций, никаких учений, никаких знаний о том, что за отливом неминуемо последует сокрушительный накат, у них не было.

Прошло не более двадцати минут. Те, кто оставался на склонах сопок, и те, кто находился на борту судов, успевших выйти в море, первыми увидели ее. В предрассветных сумерках на горизонте, там, где пролив встречался с океаном, выросла она. Вторая волна. Очевидцы, которым посчастливилось выжить, описывали ее как движущуюся черную гору, как отвесную стену воды, увенчанную белым гребнем кипящей пены. Она неслась в абсолютной тишине, но по мере приближения к берегу этот беззвучный ужас сменился нарастающим гулом, который перешел в оглушительный, утробный рев, способный парализовать волю и разум. Начальник милиции описывал это так: «услышали большой силы шум, затем треск со стороны моря. Оглянувшись, мы увидели большой высоты водяной вал, наступавший с моря на остров». Высота этой волны, по разным оценкам, достигала 15-18 метров — высота шестиэтажного дома. В некоторых узких бухтах побережья, например в бухте Китовой, заплески воды достигали 20 метров. Она полностью перекрыла вход во Второй Курильский пролив, соединив на мгновение воды океана и Охотского моря прямо над островом.

Стихия обрушилась на Северо-Курильск с прямо таки апокалиптической яростью. Вода не просто заливала — она сносила, стирала, перемалывала. Деревянные дома и бараки разлетались в щепки, как спичечные коробки, в один миг. Кирпичные здания, казавшиеся надежными — школа, больница, штаб погранотряда, — не выдерживали колоссального гидравлического удара и складывались, погребая под собой всех, кто был внутри. Волна, как игрушки, подхватила стоявшие на рейде многотонные рыболовецкие траулеры и китобойцы, швырнула их на город, перебросила через прибрежную косу и приземлила в центре разрушенных кварталов. Ледяная вода, смешанная с тоннами песка, ила, обломками зданий, телами людей и животных, неслась вглубь острова на несколько километров, уничтожая все на своем пути. Сила потока была такова, что, как отмечалось в справке УМГБ, «небольшие по габаритам, но тяжелые по весу предметы, как-то: станки, установленные на бутовые основания, полуторатонные сейфы, тракторы, автомашины — срывало со своих мест, кружило в водовороте вместе с деревянными предметами, а затем разбрасывало на огромной площади или уносило в пролив». Даже железобетонная кладовая Госбанка весом в 15 тонн была сорвана с фундамента и отброшена на восемь метров. Люди, застигнутые в своих домах, погибали мгновенно. Тех, кто был на улице, подхватывал кипящий поток, бил о стены, тащил по земле, закручивал в водовороты и затаскивал под обломки. Шансов выжить в этом ледяном, бурлящем аду практически не было. Спаслись лишь те немногие, кто с самого начала не поддался ложному чувству безопасности и ушел на сопки, на высоту не менее 30-40 метров, и те, кого слепая удача выбросила на какой-нибудь плавающий обломок, крышу дома или бревно, и кто смог за него удержаться в ледяной воде. Пролив, разделявший острова, «сплошь был заполнен плавающими домами, крышами и другими обломками».

Но и это был еще не конец светопреставления. Спустя примерно полчаса, когда вторая, основная волна, завершив свой разрушительный вояж, начала с ревом отступать, унося в океан свою добычу, пришла третья. Она была ниже второй, метров десять, но, возможно, еще страшнее в своей методичности. Она действовала как гигантский природный пылесос, завершая тотальную зачистку территории. Она смывала оставшиеся руины, вымывала из распадков и оврагов тела погибших и уносила их в открытый океан, не оставляя даже возможности их похоронить. Как отмечалось в донесении, третья волна «вынесла в море почти все, что находилось из построек в городе». После ее ухода то, что еще час назад было городом Северо-Курильском с населением около шести тысяч человек, перестало существовать. На его месте простиралась голая, истерзанная, ровная земля, покрытая толстым слоем серого ила, песка и хаотичным нагромождением бревен и искореженного металла. От города остались лишь отдельные фундаменты, одиноко стоящий памятник воинам Советской Армии и каменные ворота стадиона. Похожая, если не худшая, участь постигла и другие поселки на побережье Парамушира и соседнего острова Шумшу. Поселок Утесный был уничтожен полностью. Стерты с лица земли Бабушкино, Козыревский, Подгорный, Рифовый, Прибрежный. В поселке Океанский из почти тысячи жителей погибло 460 человек. В Подгорном, где располагался китокомбинат, из более чем 500 жителей в живых осталось всего 97. Океан совершил свое возмездие, и масштаб этого возмездия был библейским.

Есть ли весть с большой земли?

Когда вода окончательно ушла, оставив после себя лишь мелкие, быстро замерзающие лужи, наступил рассвет. Бледное ноябрьское солнце осветило картину настоящего апокалипсиса, сюрреалистический пейзаж, который человеческий разум отказывался принимать. Выжившие, окоченевшие, в состоянии глубочайшего травматического шока, начали медленно спускаться с сопок и не узнавали свой городок. На месте их домов, улиц, пирсов было лишь грязное, ровное месиво. Из-под завалов и нагромождений обломков доносились слабые стоны раненых. Температура воздуха была около нуля градусов, но пронизывающий ледяной ветер, дувший с океана, создавал ощущение лютого мороза. Люди, мокрые насквозь, в том, в чем выскочили из постелей — в нижнем белье, ночных рубашках — без теплой одежды, еды и крова, оказались один на один с ноябрьским холодом. Первые часы и дни после катастрофы стали самым настоящим испытанием на прочность человеческого духа. Уцелевшие солдаты и пограничники, сами потерявшие семьи и дома, под руководством старших по званию офицеров, пытались организовать спасательные работы. Они голыми руками, до крови сдирая кожу, разбирали завалы, вытаскивали живых и мертвых, оказывали первую, самую примитивную помощь. Собирали обезумевших от горя и холода людей в уцелевших землянках и немногочисленных капитальных строениях, расположенных на возвышенностях, жгли огромные костры из обломков, чтобы хоть как-то согреться и не умереть от переохлаждения. Связи с материком не было. Все радиостанции были уничтожены волной. О масштабе трагедии в Петропавловске-Камчатском, который тоже пострадал, но несравнимо меньше, и тем более в Москве узнали далеко не сразу. Лишь к вечеру 5 ноября выжившие радисты буквально на коленке собрали из остатков двух разбитых радиостанций одну рабочую и запустили ее от аварийного генератора. В эфир ушла первая, обрывочная шифрограмма: «Северо-Курильск. Землетрясение. Волна. Разрушения. Жертвы. Нужна помощь».

Главным врагом выживших в первые часы стал даже не голод, а холод. Ледяная океанская вода и пронизывающий ветер мгновенно вызывали переохлаждение. Люди сбивались в группы, пытаясь согреться теплом тел, но этого было недостаточно. Многие умирали уже на сопках, спасшись от волны, но не сумев пережить ее последствий. Вторым врагом были травмы — переломы, рваные раны, ушибы, полученные в бурном потоке обломков. В разрушенной больнице не осталось ни медикаментов, ни персонала. Помощь оказывали те, кто имел хоть какие-то познания в медицине, используя в качестве перевязочного материала обрывки одежды. На фоне физических страданий разворачивалась еще более страшная трагедия — психологическая. Потерянные и опустошенные, люди бродили по руинам, выкрикивая имена своих родных, отказываясь верить, что их дома, их семьи, вся их жизнь были стерты с лица земли за один час. Матери искали детей, мужья — жен. Каждая находка — будь то обрывок знакомой одежды или игрушка — вызывала либо приступ отчаянного горя, либо новую, слабую надежду. Этот поиск в пустоте, на огромном кладбище, которым стал их город, был пыткой, растянувшейся на долгие, бесконечно долгие часы.

Как это нередко бывает, в критический момент человеческая природа проявила себя во всей своей противоречивости. Документы тех дней беспристрастно зафиксировали как примеры невероятного героизма, так и случаи отвратительного морального падения. С одной стороны, были сотни безымянных героев. В справке подполковника милиции Смирнова описывается эпизод: «Вот две девушки ведут под руки старушку. Преследуемые приближающейся волной, они стараются бежать быстрее к сопке. Старушка, выбившись из сил, в изнеможении опускается на землю. Она умоляет девушек оставить ее и спасаться самим. Но девушки сквозь шум и грохот надвигающейся стихии кричат ей: "Мы тебя все равно не оставим, пусть все вместе утонем". Они подхватывают старушку на руки и пытаются бежать, но в этот момент набежавшая волна подхватывает их и так всех вместе выбрасывает на возвышенность. Они спасены». Команды уцелевших катеров, рискуя собственными жизнями, выходили в забитый обломками пролив и подбирали людей с плавающих крыш и досок. Только в районе Северо-Курильска было спасено 192 человека, унесенных в море. Но с другой стороны, милицейские сводки сухо и страшно документируют иное. Хаос и безвластие первых часов развязали руки мародерам. В донесении начальника отделения милиции Дерябина говорится: «Воспользовавшись стихийным бедствием, военнослужащие гарнизона, напившись разбросанного по городу спирта, коньяку и шампанского, начали заниматься мародерством...». В рыбокомбинате «Океанский» работники плавсостава взломали найденный сейф и похитили 274 тысячи рублей. В других поселках военные растаскивали товарно-материальные ценности из магазинов. Увы, даже во время столь страшных трагедий находятся те, кто готов наживаться на чужом горе.

Реакция центра, когда до него наконец дошли вести о катастрофе, была быстрой, но абсолютно в духе сталинской эпохи. В регион немедленно были направлены десятки кораблей Тихоокеанского флота и самолеты военно-воздушных сил. С воздуха начали сбрасывать теплую одежду, палатки и продовольствие. На уцелевший аэродром на острове Шумшу стали приземляться самолеты, вывозя раненых. Началась массовая эвакуация выжившего населения. Участвовавший в спасательных работах в качестве военного переводчика будущий писатель-фантаст Аркадий Стругацкий писал своему брату Борису: «...Океан смыл несколько дотов вместе с гарнизонами. Трупы до сих пор вылавливаем... Городишко смыт начисто, остались только три каменных здания. Погибло около двух тысяч человек гражданского населения. Военных тожерядно. В общем, картина еще та». Однако одновременно со спасательной операцией вся информация о произошедшем была немедленно и тотально засекречена. В советских газетах, по всесоюзному радио и на зарождающемся телевидении не появилось ни единого слова о цунами на Курилах. Ни строчки о тысячах погибших, ни кадра с разрушенным городом. Пока на Дальнем Востоке разворачивалась одна из крупнейших природных катастроф в истории СССР, остальная страна с размахом праздновала 35-ю годовщину Октябрьской революции, не имея ни малейшего понятия о трагедии своих сограждан.

Причина такого замалчивания крылась в геополитике Холодной войны. В 1952 году противостояние с США было в самом разгаре. Курильские острова были важнейшим стратегическим форпостом СССР на Тихом океане, «непотопляемым авианосцем», прикрывавшим дальневосточные рубежи. Признать, что стихия за несколько часов уничтожила военные гарнизоны, пограничные заставы, аэродромы и военно-морские базы, оставив регион практически беззащитным, было немыслимо. Это было бы демонстрацией колоссальной уязвимости перед лицом потенциального противника — США и их союзника Японии, которая не оставляла реваншистских настроений по поводу утерянных «северных территорий». Образ несокрушимого и всегда побеждающего Советского Союза, который тщательно выстраивала пропаганда, не должен был быть омрачен таким сокрушительным поражением перед стихией. Даже в местных газетах, таких как «Камчатская правда», готовые к печати материалы о цунами были сняты из номеров по прямому приказу партийных органов. Молчание властей лишило погибших памяти, а выживших — права на сочувствие и помощь всей страны.

То, что было после

Официальный отчет, положенный на стол руководству страны, содержал цифру в 2336 погибших. Эта цифра, выверенная и утвержденная, на долгие годы стала единственной доступной для исследователей, получивших допуск к архивам. Однако сами выжившие, а позже и историки, всегда считали ее сильно заниженной. Проблема заключалась в самой системе учета населения на островах в то время. Помимо постоянно прописанных жителей, в Северо-Курильске и других поселках находилось огромное количество сезонных рабочих, приезжавших на путину, а также военнослужащих и членов их семей, точный учет которых велся по линии военных ведомств и не всегда совпадал с гражданскими данными. Многие из этих людей просто исчезли, не оставив следа в официальных списках жертв. Современные оценки, основанные на сопоставлении различных архивных данных и демографическом анализе, называют куда более страшные цифры — от 8 до 14 тысяч погибших по всей зоне бедствия. Если эти оценки верны, то цунами 1952 года унесло жизни трети всего тогдашнего населения Северных Курил, что ставит его в один ряд с самыми смертоносными природными катаклизмами XX века. Материальный ущерб, согласно официальным докладам, был оценен в 285 миллионов рублей в ценах 1952 года — колоссальная по тем временам сумма. Но и она не отражала всей картины, так как не учитывала стоимость уничтоженной военной техники, инфраструктуры и расходы на проведение спасательной операции и эвакуации.

В ходе спасательной операции, проведенной силами Тихоокеанского флота и гражданских судов, было эвакуировано около 27 тысяч человек. Людей вывозили на Сахалин, Камчатку, во Владивосток и Находку. Им выдавали минимальную денежную компенсацию, новые паспорта взамен унесенных волной и, что самое главное, брали с каждого подписку о неразглашении государственной тайны сроком на 25 лет. Люди не могли открыто говорить о пережитом ужасе, не могли поделиться болью с остальной страной, не могли даже написать в письмах родным о том, что на самом деле произошло с их семьями. Дети, потерявшие родителей, попадали в детские дома по всему Союзу с формулировкой «родители погибли при исполнении служебных обязанностей», без каких-либо подробностей. Десятилетиями люди искали друг друга, не имея возможности дать объявление или открыто запросить информацию. Этот заговор молчания породил глубокую коллективную травму, которая передавалась из поколения в поколение.

Однако, пусть и скрывая информацию о катастрофе 52-го года от общественности, само советское руководство в полной мере осознало свою уязвимость и задумалось о создании системы защиты от подобных угроз. Стало ясно, что игнорировать мощь океана и строить города на его берегу без учета риска цунами — это не просто халатность, а государственное преступление, ведущее к массовой гибели людей. Научные выводы, сделанные спешно организованными экспедициями Академии наук, требовали немедленной практической реализации. После долгих обсуждений в кулуарах, уже после смерти Сталина, в 1956 году Совет министров СССР принял постановление об организации в стране Службы предупреждения о цунами. Это решение было прямым и непосредственным следствием трагедии Северо-Курильска.

Это было началом долгого, трудного и затратного пути. На Дальнем Востоке, от Камчатки до Южных Курил, начали в спешном порядке создавать сеть специализированных сейсмических станций. Их задачей было не просто фиксировать землетрясения, как это делалось раньше, но и оперативно, в течение нескольких минут, определять их точные координаты, глубину очага и магнитуду, чтобы оценить их потенциальную цунамигенность. Параллельно на побережье устанавливались мареографы — приборы, регистрирующие колебания уровня моря в реальном времени. Суть идеи была в следующем: сейсмическая станция фиксирует сильный подводный толчок, передает сигнал в аналитический центр, где специалисты оценивают риск и, в случае реальной угрозы, дают команду на оповещение населения по всем доступным каналам. На бумаге все выглядело гладко, но на практике система столкнулась с огромными трудностями: нехватка современного оборудования, сложнейшие климатические и логистические условия работы в удаленных районах, постоянные проблемы со связью. Тем не менее, лед тронулся. Огромный вклад в создание этой системы внес ученый-сейсмолог Сергей Леонидович Соловьев, которого по праву считают «отцом» отечественной службы предупреждения цунами. Именно он возглавил первые экспедиции, составил фундаментальный «Каталог цунами на западном побережье Тихого океана» и разработал многие методики, которые легли в основу прогнозирования. Курильская трагедия подтолкнула к активным действиям не только советских, но и мировых ученых. В 1960 году мощнейшее за всю историю наблюдений землетрясение в Чили породило транстихоокеанское цунами, которое, прокатившись через весь океан, нанесло сокрушительный удар по Гавайям, Японии и даже достигло берегов СССР. Это событие окончательно доказало, что угроза носит глобальный характер и бороться с ней можно только сообща. В 1965 году под эгидой ЮНЕСКО была создана Международная система предупреждения о цунами в Тихом океане, в которую с самого начала вошел и Советский Союз. Начался активный обмен данными и технологиями между странами, ранее разделенными «железным занавесом».

Город Северо-Курильск был отстроен заново, но уже в другом, более безопасном месте, на высокой морской террасе, в нескольких километрах от прежнего расположения. Правда, судьба приготовила городу новое испытание: теперь он оказался в непосредственной близости от вулкана Эбеко, одного из самых активных на Курилах, и периодически страдает от его пепловых выбросов и грязевых потоков. Память о трагедии 1952 года десятилетиями жила лишь в семьях выживших и в закрытых архивах. Лишь в конце 80-х — начале 90-х годов информация начала просачиваться в общество. Появились первые публикации, основанные на воспоминаниях очевидцев и рассекреченных документах. В новом Северо-Курильске на площади Памяти был установлен памятник с именами погибших, чьи личности удалось установить, и несколько памятных знаков на братских могилах.

Как ни цинично это звучит, но именно трагедия 52-го заложила фундамент современной системы безопасности, которая сегодня защищает миллионы людей, живущих на побережьях. И когда сегодня на Курилах звучит сирена, предупреждающая о возможном цунами, и люди спокойно, без паники, по отработанным маршрутам поднимаются на безопасные высоты, — это и есть главный, пусть и нерукотворный, памятник тем, кто погиб в ту страшную ночь, когда рассвет так и не наступил.

***********************

Подпишись на мой канал в Телеграм - там все выходит раньше и доступны тексты, которые я не могу выложить на Пикабу из-за ограничений объема.

Пища в армиях Эллады

Снабжение качественной пищей занимало полководцев эллинских армий в том отношении, что предусмотрены были разнообразные способы консервирования пищевых продуктов, способы, которые указывают на систематизацию большого опыта. Любопытны в этом смысле рецепты, сохраненные Филоном.

Филон Византийский (Φίλων Βυζάντιος, III век до н. э.) — древнегреческий инженер, механик и математик. Известен своими сочинениями по прикладной механике, также ему принадлежит одно из решений задачи об удвоении куба, описанное Евтокием в комментарии к трактату Архимеда «О сфере и цилиндре».

Будучи по профессии военным инженером, Филон работал как в Александрии, так и на Родосе. Его главный труд об использовании научных знаний в военном деле изложен в 9-томном трактате, большая часть которого дошла до нас.

Филон советует хранить мясо вяленым, соленым или маринованным в уксусе; хорошо также вываренное мясо смешивать с маслом и медом; бульон при этом разливать по чистым сосудам и хранить особо.

Дан особый рецепт изготовления питательных галет (Itrion) на случай изнурительной осады; в состав этих галет входит измельченный лук, кунжут и мак; все это рекомендуется стирать вместе с лучшим медом и полученную массу разрезать на куски размером с маслину. Если съедать один такой кусок рано утром, около семи часов по нашему исчислению, а другой – в три часа дня, то голод, будто бы, не причинит сильного вреда.

Настойчиво рекомендуется устройство небольших садов и огородов в черте города, чтобы создать запасные фонды на случай осады и прекращения подвоза.

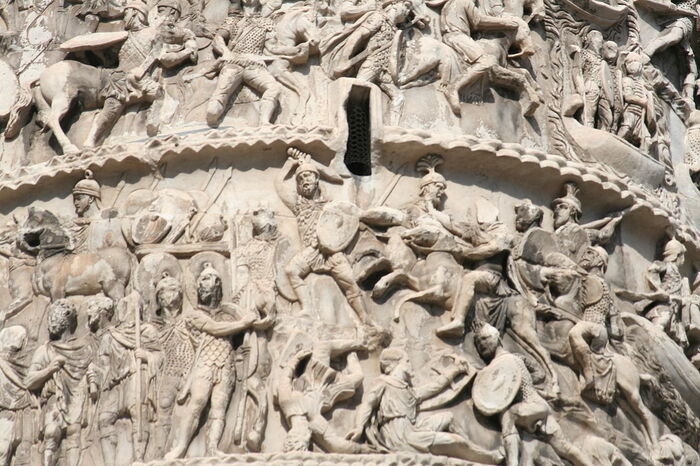

Маркоманские войны (лат. bellum Germanicum et Sarmaticum) ч.1

Войны Рима против германских племен маркоманов и квадов, а также - сарматского племени языгов в конце II века н.э. В конфликт также были втянуты некоторые другие германские, сарматские и готские народы по обе стороны северо-восточной границы Римской империи по реке Дунай.

Предыстория...

Римский император Антонин Пий в течение многих лет после своего прихода к власти не покидал Италию, при этом не предпринимая серьезных завоеваний и позволяя своим легатам самостоятельно руководить своими легионами. Историк Адриан Голдсуорти утверждает, что нежелание Пия предпринимать агрессивные военные действия на протяжении всего его правления способствовало территориальным амбициям Парфян.

Возникшая в результате война между Парфией и Римом длилась с 161 по 166 гг. н.э. (под совместным правлением Марка Аврелия и Луция Вера), и, хотя она закончилась успешно, ее непредвиденные последствия для империи были огромными. Вернувшиеся войска принесли с собой чуму (т.н. "Антонинова чума"), от которой в конечном итоге погибло от 7 до 8 миллионов человек, что сильно ослабило империю. Несмотря на последствия чумы, историк Кайл Харпер утверждает, что это событие не следует рассматривать как смертельный удар для империи. Вместо этого была продемонстрирована стойкость Рима, поскольку империя осталась нетронутой, а уровень рождаемости в Риме в течение десятилетия после чумы увеличился.

В то же время в Центральной Европе во II в. н.э. происходили первые движения Великого переселения народов, когда готы начали движение на юго-восток от своих исконных земель в устье реки Висла, оказывая давление на другие германские племена с севера и востока. В результате германцы и другие кочевые народы начали набеги на юг и запад на северную границу Рима, особенно в Галлии и вдоль Дунай. Был ли этот внезапный приток народов, с которым пришлось бороться Марку Аврелию, результатом изменения климата или перенаселения, остается неизвестным. Существуют теории о том, что различные германские племена на периферии империи, возможно, сговорились проверить решимость римлян в рамках попытки осуществить мечту Арминия о будущей объединенной германской империи. Вплоть до этих войн маркоманы и квады обычно поддерживали дружеские отношения и имели доступ к товарам империи - археологические свидетельства римских предметов домашнего обихода и обычаев иллюстрируют такие контакты. Как почти во всех приграничных областях империи, римляне стремились сочетать военно-территориальное господство с взаимовыгодной торговлей.

Продолжение следует...

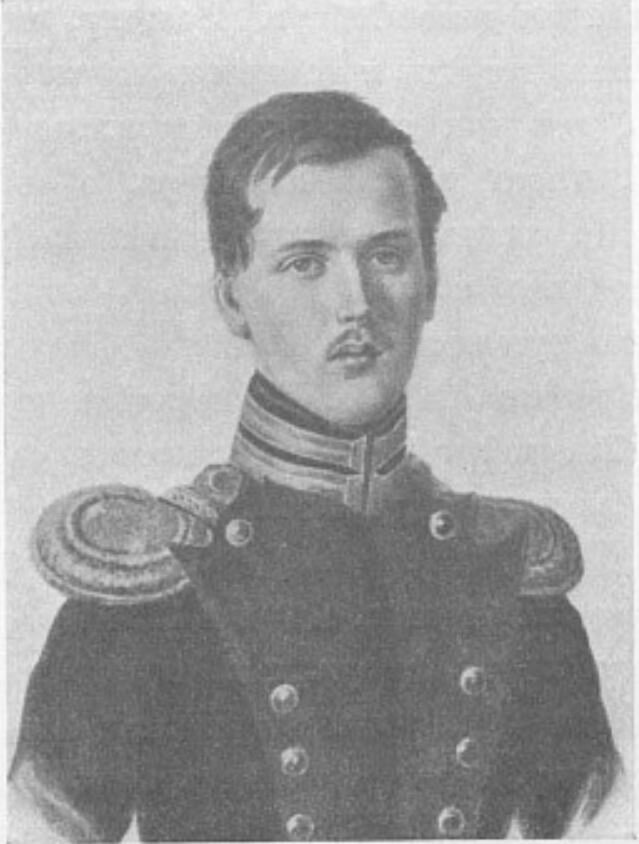

Любовь Гоголя

"Изнурительный детский грех стал одной из причин смерти Гоголя", - писал в своем труде "Болезнь Гоголя" видный психиатр XIX столетия Владимир Федорович Чиж.

Николая Васильевича, и правда, никто и никогда не видел с женщиной. Писателя обзывали "монахом", "нецелованным". Но все-таки большая любовь в жизни Гоголя была.

Она была последним, пятым ребенком своих родителей. Родилась Аннушка в 1823 году в семье графа Михаила Юрьевича Виельгорского и его супруги графини Луизы Карловны Виельгорской, урожденной Бирон.

Через четыре года после рождения девочки семейство Виельгорских переехало из села Фатеевки Курской губернии в Москву. В Белокаменной родители Анны ждали прощения со стороны государя и разрешения перебраться в Петербург.

Вина Михаила Юрьевича и Луизы Карловны перед императором состояла в самом факте их брака.

Виельегорские обвенчались в апреле 1816 года, обвенчались тайно, вопреки мнению своей родни, света и самого государя. Александр I не простил влюбленным этой дерзости и выслал их из Петербурга в Курскую губернию.

Александр не простил Виельгорских вплоть до своей смерти, однако, новый император Николай I в начале 1827 года даровал графу и графине высочайшее прощение. Виельгорские сразу же выехали в столицу.

И снова ожил огромный дворец Виельегорских на Михайловской площади! Дом поделился на две половины - половина Луизы Карловны и половина Михаила Юрьевича. Луиза Карловна у себя проводила светские приемы, балы и маскарады, на которых бывали даже члены императорской фамилии.

Михаил Юрьевич устроил на своей половине литературное собрание, и принимал у себя писателей, художников, композиторов: как маститых, так и начинающих.

Дети Виельгорских как бы находились между двумя мирами - миром искусства и миром светской жизни. Родители своих чад обожали. Луиза Карловна в свое время отказалась от услуг кормилицы, чем наделала много шума в двух столицах. Свою семью графиня называла "ковчегом" - местом, где она спасалась от жизненных неурядиц.

В 1839 году, когда Анне исполнилось шестнадцать лет, семью постигла беда: в Риме от туберкулеза умер 22-летний Иосиф, старший сын Виельегорских.

Высокий красавец с живым и деятельным умом был любимцем своих родителей. Иосиф еще в детстве был записан камер-пажом цесаревича Александра Николаевича. Все были уверены, что молодого человека ждет блестящая карьера. Увы, не сложилось.

Иосиф отправился в Рим в надежде поправить здоровье. Здесь молодой человек встретил соотечественника, приехавшего в Италию примерно с тою же целью - это был 29-летний Николай Васильевич Гоголь.

К тому времени Гоголь, несмотря на молодой возраст, считался главной надеждой отечественной словесности.

Молодежь обожала Николая Васильевича, и Виельгорский не был исключением. Иосиф и Николай крепко подружились. У молодых людей обнаружилось много общего, начиная от безумного страха смерти и заканчивая интересами в области искусства, литературы, истории и философии.

Когда летом 1839 года Иосиф слег, Гоголь круглые сутки находился у постели больного. Писатель самолично кормил друга с ложечки, всячески о нем заботился.

Смерь Иосифа Михайловича стала для Гоголя тяжелейшим ударом.

Николай Васильевич был единственным соотечественником в окружении Вильегорского и именно писателю выпала на долю ужасная обязанность - сообщить матери о смерти ее сына.

Луиза Карловна находилась в пути: графиня мчалась в Италию в надежде увидеть сына живым.

Писатель решил поехать навстречу женщине, потому что письменно сообщать подобную весть он не мог. Встретились на границе, Гоголь повез графиню в Рим к телу сына. Шесть недель писатель провел рядом с безутешной матерью, всячески ее утешал. Луиза Карловна никогда не сближалась с людьми из иного круга, но для Гоголя она сделала исключение.

Николай Васильевич познакомился со всем семейством Виельгорских. Больше всего писателя поразило знакомство с Анной, ставшей к тому времени обворожительной красавицей.

Родители Анны смотрели на общение дочери с Гоголем без беспокойства. Во-первых, Николай Васильевич - известный писатель. Во-вторых, Гоголь считался затворником, чуть ли не монахом.

Михаил Юрьевич считал Гоголя гением, величайшим писателем из существующих. Свое отношение к писателю граф передал Анне. Барышня была зачарована почти мистической фигурой автора "Мертвых душ". При этом, красавице льстила сама возможность свободного общения с писателем:

«Как русская, вы для меня Гоголь, и я вами горжусь, а как Анна Михайловна, вы только для меня Николай Васильевич, то есть христианский, любящий, вернейший друг».

Гоголь, со своей стороны, видел в Анне духовную ученицу. Поначалу писатель и красавица только переписывались, но затем дело дошло и до личных встреч.

Встречались в Ницце, в Остенде. Николай Васильевич водил Анну по улицам европейских городов, показывал ей достопримечательности. Виельгорская говорила без умолку, что забавляло писателя:

"Я с вами где-нибудь сижу, как случалось в Остенде или Ницце, и говорю все, что в голову приходит, и вам рассказываю всякую всячину. Вы меня тогда слушали, тихонько улыбаясь и закручивая усы.".

Переписка 37-летнего Гоголя и 22-летней Анны постепенно приобретала все более личный характер. Однажды Николай Васильевич посоветовал барышне не закрываться от света, жить, как сказали бы в наше время, полной жизнью. Анна последовала совету писателя, о чем с радостью сообщила ему в письме:

«Я была вчера на балу, и очень веселилась. Вы мне часто говорили — я помню — что мне нужно непременно ехать на бал и развлекаться и танцевать de bon cocur. Это именно со мной нынче случается».

Николай Васильевич отреагировал на это послание неожиданного жестко, из чего Анна сделала вывод, будто писатель ревнует ее:

«Да вам же совсем не к лицу танцы: ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой. Знаете ли вы это достоверно?».

Анна восприняла этот выпад со смехом и продолжила переписку.

В 1848 года Гоголь приехал из-за границы в Петербург специально для встречи с Анной.

К тому времени о романе "писателя-монаха" и светской красавицы в свете активно судачили. Над Гоголем потешались, называя его чувство к Анне "изнурённой любовью" - это был намек на детский грех, в котором писателя подозревали.

Тем не менее, многие были уверены, что Гоголь наконец-то откажется от аскетического образа жизни и соединит свою жизнь с женщиной.

Этого не случилось: пообщавшись с Анной, Гоголь снова уехал в Рим. Переписка продолжилась, но Виельгорская писала своему знаменитому другу, что больше она не хочет ездить к нему заграницу и хочет встречаться с Николаем Васильевичем в России.

В сентябре 1849 года Гоголь прибыл в Москву и поселился у своего приятеля Владимира Соллогуба. Николай Васильевич написал Анне, что ждет ее в Москве, но Виельгорская не приехала, что вогнало Гоголя в сильную депрессию. Владимир Соллогуб писал:

«Он был грустен, тупо глядел на все окружающее, его потускневший взор, слова утратили свою неумолимую меткость и тонкие губы как-то угрюмо сжались».

Весной 1850-го писатель обратился к своему другу Алексею Веневитинову, женатому на старшей сестре Анны Виельгорской. Гоголь просил друга "разведать" у графини Луизы Карловны: как бы она отнеслась к возможному сватовству Гоголя к Анне.

Для Луизы Карловны брачный интерес Гоголя к дочери стал шоком. Графиня, несмотря на безмерное уважение к гениальному писателю, вовсе не считала его подходящей партией для Анны.

Тут же переписка была прекращена, а Гоголь был отлучен от дома Виельгорских.

Для писателя это стало настоящим шоком. Николай Васильевич отправил Анне отчаянное письмо:

"Все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. ... Я бы к вам приехал также.... Тогда бы и мне и вам оказалось видно и ясно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: Бог же не даром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении "вас", как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего".

Последнее послание Гоголя так и не попало в руки Анны. Луиза Карловна, обеспокоенная "мутными облаками недоразумений", оградила дочь от общения с писателем и стала искать ей подходящего жениха.

Отношения с Анной прервались навсегда. Владимир Соллогуб, находившийся рядом с Гоголем в минуту этой душевной трагедии, писал:

"Он страдал долго, страдал душевно, от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви".

Соллогуб назвал Анну единственной женщиной, в которую был влюблен Гоголь.

Безнадежная любовь подорвала и без того хрупкое здоровье писателя. 12 февраля 1852 года в Москве Николай Васильевич сжег в печи второй том "Мертвых душ". Сразу после этого Гоголь лег на диван, отвернулся к стене и отказался принимать пищу.

Лучшие врачи пыталась спасти писателя, предпринимались даже попытки насильного кормления. Тщетно: 21 февраля великий русский писатель скончался в возрасте 42 лет.

Но что же Анна? Мать так и не успела найти дочери подходящего жениха: Луиза Карловна скончалась в 1853 году, примерно через год после смерти Гоголя.

Замуж Анна Виельгорская впервые вышла осенью 1856 года в возрасте тридцати трех лет. Ее избранником стал 34-летний князь Александр Шаховской.

Александр был знатен и богат, но, в отличие от бедного писателя Гоголя, не отличался ни талантом, ни большим умом. Мемуарист К.Ф. Головин писал о князе:

"Князь Шаховской вечно брюзжал, говорил всем неприятности, покупал редкие вещи и прекрасное вино и почему-то в обществе слыл добряком, которому всё прощалось".

Княгиня Анна, несмотря на ее уже на самый юный возраст, считалась одной из красивейших женщин империи и была желанной гостьей при дворе, где стала близкой подругой великой княжны Александры Николаевны. Портрет Анны Михайловны написал выдающийся живописец Тимофей Андреевич Нефф:

Брак княгини был довольно счастливым, но продолжался недолго. В 1861 году Анна Виельгорская родила дочь Марию, и через несколько месяцев скончалась.

Единственной женщине, которую любил Гоголь, на момент смерти было всего лишь 38 лет...

-------------------

Дорогие читатели! В издательстве АСТ вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Должен предупредить: это жесткая книга, в которой встречается насилие, инцест и другие извращения. Я отказался от присущей многим авторам романтизации Средних веков и постарался показать их такими, какими они были на самом деле: миром, где насилие было нормой жизни. Миру насилия противостоят вечные ценности - дружба, благородство и, конечно же, Любовь. В конечном итоге, это книга о Любви.

Тем временем, моя книга о русских женщинах в истории получила дополнительный тираж, что очень радует!

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.

ПС: Буду благодарен за донаты, работы у меня сейчас нет, а донат, чего греха таить, очень радует и мотивирует писать.