В 2010 году вышел фильм "Путь домой" режиссёра Питера Уира, снятый по мотивам мемуаров «Долгий Путь» бывшего польского военного Славомира Равича.

Хотя утверждалось, что в книге рассказана реальная история, в 2006 году канал BBC провёл собственное расследование и нашёл несколько записей, часть из которых была сделана самим Равичем, и из них выяснилось следующее. В 1942 г. в Ираке и Палестине находились приёмные пункты прибывавших в армию поляков, освобождённых из советского плена. Один человек сообщил, что он встречал Равича в то время, но тогда тот не упоминал никакого побега через Гималаи. Документы из лондонского Музея им. генерала В. Сикорского подтверждают, что в 1942 г. Равич присоединился ко Второму корпусу польской армии. Другой документ показывает, что Равич блефует, рассказывая о своём нахождении в рядах польской армии до 1939 года.

Но Левинсон представил также документ, из которого следует, что в ноябре 1939 г. Равич был захвачен как военнопленный. Однако спустя четыре месяца он был отпущен, как и многие другие солдаты и младшие офицерские чины. В апреле 1940 г. он вновь был арестован и обвинён в убийстве офицера НКВД. Приговор за это преступление Равича был весьма суровым, но не 25 лет лагерей. Важным документом является свидетельство об амнистии, которое Равич получил при освобождении из тюрьмы в Красноярске в начале 1942 года.

После этого он как свободный человек мог отправиться по переполненной железной дороге к одному из пунктов приёма добровольцев в польскую армию, которые были развернуты в Куйбышеве и других городах. Вероятно, Равичу пришлось пережить определённые лишения, прежде чем он стал свободным, но это вовсе не были блуждания по пустыне Гоби или карабканья по утесам Гималаев. Итак, ясно, что Равич всё выдумал о своём заключении, о допросе и судебном решении, о своей отправке в «лагерь 303» в Сибири и о счастливом побеге.

В 2008 году живущий в Великобритании поляк Витольд Глинский заявил английскому журналисту Джону Дайсону, что Равич присвоил себе его, Глинского, историю, когда он сбежал из ГУЛАГа в феврале 1941 года. Глинский, с его слов, родился в Виленском краю в деревне Улино в районе Дзинина. После начала Второй мировой войны он и его семья были арестованы НКВД и доставлены в Москву на Лубянку, где Глинскому вынесли приговор в виде 25 лет исправительных лагерей и отправили его в филиал ГУЛАГа недалеко от Якутска. В мае 2009 года Дайсон опубликовал интервью с Глинским в журнале «Ридерз дайджест» — публикация не была подкреплена никакими доказательствами в виде документов, подтверждающих места и даты, весь материал основывался исключительно на словах самого Глинского. Из Индии Глинский, по его словам, уехал в Великобританию, вступил там в Первый польский корпус и участвовал Нормандской операции. После войны он остался в Великобритании, где женился на Джойс Гартсайд, завёл с ней трёх сыновей и работал дорожным строителем.

История Глинского аналогично, как и история Равича, подверглась сомнениям и была оспорена. Для начала в интервью Дайсону Глинский заявил, что ему было 17 лет во время побега, что означало, что он родился в период 1922-24 годов, но министерство обороны Великобритании нашло в документах Первого польского корпуса только одного Витольда Глинского, чей год рождения был указан, как 1926-й — таким образом в период побега ему было всего 14 лет, а приговор на Лубянке он получил в 13 лет, что подвергалось сомнению. Глинский в интервью Дайсону заявил, что он был инициатором побега и, фактически, руководил группой на протяжении всего пути — маловероятно, что целых три офицера польской армии позволили бы 17-летнему парню (или 14-летнему, если считать 1926 год настоящим годом рождения Глинского) руководить ими. Однако, в 2011 году поляк Лешек Глиницкий заявил, а заодно и предоставил справки, показывающие, что он и Витольд Глинский в 1941 году находились в спецпоселении в Архангельске. Эти же справки подтвердили, что Глинскому в феврале 1941 года было именно 14 лет.

В свою очередь американская писательница Линда Уиллис, в попытках раскрыть личность таинственного американца Мистера Смита и поэтому выпустившая в 2010 году книгу «В поисках мистера Смита: Поиски правды за «Долгой прогулкой» — величайшей из когда-либо рассказанных истории выживания» (впрочем, ей так и не удалось установить его личность), для этого устроила своё интервью с Глинским и тоже обнаружила в его истории нестыковки. В частности, согласно её же тексту, ей удалось раздобыть документы, сообщающие, что Витольд Глинский присоединился к польской армии 7 марта 1942 года, но в документах не было указано место действия (Глинский, в конечном итоге, подтвердил ей эту дату). Документы Архива им. Сикорского в Лондоне и источники Польского Посольства в СССР в период 1941-43 годов в конечном итоге подтвердили эту дату и показали, что Глинский 7 марта 1942 года вступил в 8-ю стрелковую дивизию недалеко от Шымкента в Казахстане, что не вязалось с его историей про Великобританию. Из-за малых размеров 8-я дивизия в мае 1942 года была распущена в Иране, отряды были переведены в резервы или другие подразделения и лишь по прибытии в Великобританию были включены в Первый польский корпус — Глинский об этом в интервью Дайсону не упомянул, в то время как Уиллис он сообщил другой маршрут: из Индии он поехал в Южную Африку, а оттуда в Шотландию, где и присоединился к польской армии. Уиллис также подсчитала, что поход Равича или Глинского из Якутии до Индии занял бы примерно 7 месяцев, а не 11.

В довершении ко всему сам побег Глинский в интервью Дайсону и Уиллис обрисовал совершенно по-разному: Дайсону он сообщил, что они сделали подкоп под оградительной проволокой и убежали, прихватив с собой топор; Уиллис же он сообщил, что они пробрались через проволоку, используя одеяло, а топор нашли позже в одном заброшенном лагере.

Сын некого Руперта Майна, который был британским офицером разведки в ту эпоху в Индии, сообщил, как отец рассказывал ему в своё время, что в 1942 году в Калькутте ему довелось общаться с тремя истощёнными мужчинами, которые утверждали, что сбежали из Сибири. По словам его сына, Майн всегда полагал, что их история очень была похожа на историю из «Долгой прогулки», но спустя столько лет, сын Майна не смог вспомнить ни имён этих людей, ни каких-либо ещё деталей.

Ну все как обычно, подтверждений о том что такое действительно происходило в реальности нет никаких, что однако не помешало об этом "событии" снять фильм. При этом сам режиссер Питер Уир заявил, что хотя такой побег имел место в реальности, но его фильм показывает вымысел. Так давайте посмотрим что же такого этот режиссер наснимал. Да, прежде чем начать обзор фильма хочу отметить, что лагерный период в фильме не имеет ничего общего с тем, что описано в мемуарах. Очень вероятно, что в качестве литературной основы использовались рассказы Варлама Шаламова. Ничего не скажешь, "достойный" источник, ведь Шаламов тот еще сказочник.

Итак, фильм начинается, с допроса на Лубянке, польского офицера. Лысый кровавый упырь, под пытками, заставляет женщину, оговорить своего мужа в том, что он замышлял нехорошее против партии и лично товарища Сталина. Да хоть сами пытки нам пока не показали, но на это делают жирные намеки, когда польский офицер со слезами на глазах глядит на жену и спрашивает её, что с ней такого сделали, ну а она молчит и рыдает

Жену офицера уводят, ну а кровавый упырь продолжает давить на поляка. Лысый заявляет поляку, что его жена подписала признание, согласно которым выходит ,что поляк занимался шпионской деятельностью на другие государства, а так же занимался диверсиями и саботажем.

И вот главный герой уже оказывается в Сибири, где его в числе других заключённых этапирует в лагерь. Да оцените форму одежды лагерной охраны, которая говорят на ломаном русском.

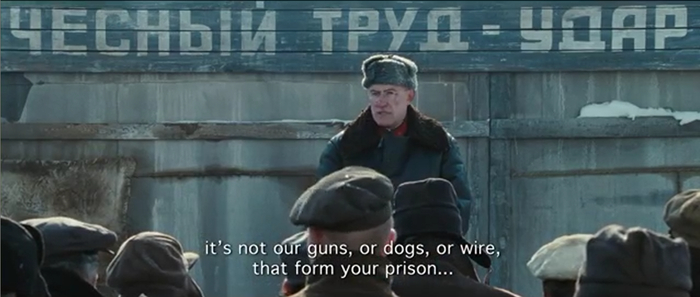

Над воротами лагеря висит вот такой лозунг, который упоминается в некоторых рассказах Варлама Шаламова.

На территории лагеря висит еще один эпичный лозунг "Чесный труд-удар", правда по чему именно удар, нам зрителям так и не покажут. На фоне лозунга, начальник лагеря толкает зажигательную речь, опять же на ломаном русском.

Вот что — дословно — на ломаном русском говорит этот очкастый представитель советской власти: «Враги народа! Оглянитесь и поймите: в'аша тюрьма — это ни нашьи оружья, собаки и проволока. В'аша тьюрьма — эта Сибирь, и онна 13 миллионов квадратных километров. Ваш надзиратель — природа, и здесь она безмилостна. Йесли пр'ирода в'аc нье приконьчьит — мьестные льюди этто сдьел'айут. Оньи получают вознагражденьие за г'олову каааждого бьеглеца».

Из речи начальника лагеря выходит, что бежать из лагеря бесполезно, если их не прикончит суровая сибирская природа, то это сделают советские люди, которые получают денежные вознаграждения за голову каждого пойманного беглеца, А советские люди при поимке беглецов из лагеря, скальпы с них не снимают?

После зажигательной речи, вновь прибывших отправляют в баню, где всех бреют налысо и выдают лагерную одежду. Тут внезапно наступает темное время суток, и нам показывают ,как в ужасных условиях, прямо на морозе, заключённые принимают пищу.

Два человека одетых в непонятную рванину, хлебают руками какое то варево прямо из корыта стоящего на земле. Мимо них проходит Эд Харрис, который роняет сухарь.

Голодный оборванец бросается на сухарь, но на сухарь эпично наступает Эд Харрис, который подбирает сухарь, отряхивает, а потом его сжирает. Главный герой делится с оборванцем своей пайкой, что Эд Харрис осуждает, потому что если главный герой будет кормить тут каждого оборванца, то он тут не выживет.

Да, персонаж Эда Харриса в этом фильме по национальности американец, а сидит он тут потому, что Сталин оказывается ненавидит иностранцев. Так же по словам Марка Стронга, с которым знакомится главный герой, выходит что все кто попал в лагеря по 58 статье, отбывают свой срок за шпионаж, признания из них выбивали пытками, но они конечно же ни в чем не виноваты. Сам Марк Стронг, который в фильме играет актера Хабарова, был арестован после того ,как снялся в историческом фильме, где играл аристократа, за то что поднимал престиж знати.

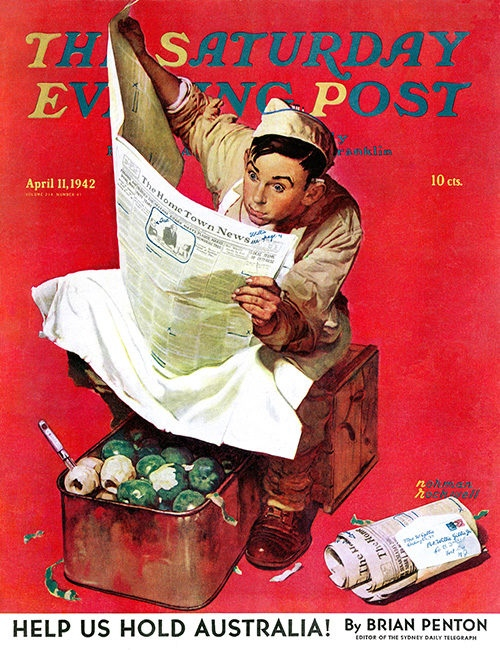

В 1937 году на советские экраны вышел Исторический фильм "Петр Первый" о жизни и государственной деятельности преобразователя России XVIII века царя Петра I, начиная от Нарвской битвы 1700 года и заканчивая принятием Петром Великим титула императора в 1721 году. В этом фильме, который был снят по мотивам романа Алексея Толстого, сам Пётр Первый был показан в положительном ключе, при этом положительно показаны были и некоторые дворяне. Сколько актеров из этого фильма получили 10 лет лагерей , после выхода этого фильма, за то что показывали аристократов в положительном ключе?

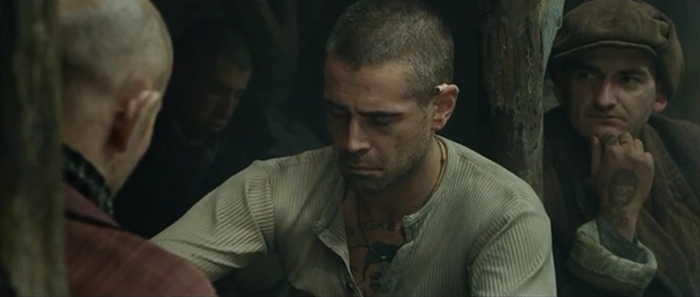

Дальше нам показывают, как Колин Фаррелла, который снялся тут в роли уголовного авторитета разукрашенного татуировками, играет с другим авторитетом в карты.

Хабаров же продолжает капать зрителям на уши, рассказывая про то, что Советский Союз, превратился в этакую огромную тюрьму, где находится гигантское количество заключённых.

Один из наиболее авторитетных специалистов по сталинской эпохе Виктор Земсков отмечает, что «в страшном 37-м» в ГУЛАГе находились 1 млн 196 тысяч 369 человек. Однако эксперт включает в это число всех заключенных, которые отбывали наказание в лагерях, колониях и тюрьмах. Среди них уголовники составляли 81%.

В наше же время, США лидируют по количеству заключённых в абсолютном значении — около 2,2 млн человек находятся за решёткой. Это 25 % всех заключенных планеты (больше чем в 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых, и на 40 % больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5 % населения мира (329 миллионов человек). Среди этих заключённых около 71 тысячи — несовершеннолетние. Содержание пенитенциарной системы обходится налогоплательщикам США в 80 млрд долларов ежегодно. Упс, ой как неудобно то получилось, в США Сталина нет, большевиков тоже, однако там заключённых больше чем в других странах мира. Так же не стоит забывать про Гуантанамо и не только, где американцы широко применяли различные пытки.

В апреле 2004 года американский канал СВС показал скандальный сюжет о пытках заключённых тюрьмы Абу-Грейб, в которой содержали иракцев, обвиняющихся в совершении преступлений против сил западной коалиции. Фотографии, показанные в сюжете, опубликовал журнал New Yorker. Снимки вызвали настоящий шок. Военнослужащие Сабрина Харман, Чарльз Греннер и Линди Ингланд позировали на фоне избитых, связанных, раздетых заключенных в унизительных позах.

Во время дальнейшего расследования вскрылось, что пленных насиловали, пытали током, травили собаками, подвешивали со связанными руками. Линди Ингланд показала, что делать подобные снимки ее заставляли старшие по званию, очевидно, для того, чтобы использовать их потом как инструмент устрашения. Как минимум один заключенный, Манадель аль Джамади, умер после полученных побоев.

Можно было бы решить, что беспредел, творившийся в тюрьме Абу-Грейб, - это единичный случай, следствие садистских наклонностей отдельных надзирателей и попустительства их начальства. Однако в 2006 году Международная организация по защите прав человека Human Rights Watch опубликовала дополнительное расследование, из которого следовало, что пытки и издевательства практиковались и в других тюрьмах на территории Ирака. В лагере Кэмп-Нама заключенных раздевали, не давали спать, пытали холодом и избивали. На базе "Тигр" узников более суток держали без воды и пищи, помещали в экстремально жаркие условия, избивали на допросах. Как сказано в докладе, все это было устоявшейся системой обращения с заключенными, «стандартной рабочей процедурой» и поощрялось командованием. Но фильм нужно снять про ужасы советского ГУЛАГА.

Нагнетая ужасы, Хабаров ложась на свои нары, говорит главному герою, которого играет Джим Стерджесс, что бы он был осторожен, потому что у Сталина в лагере повсюду есть свои уши.

Дальше идет сцена как в сериале "Последний бой майора Пугачева". Проигравший в карты Колин Фаррелл, велит заключённому снять с себя свитер, но тот отдавать вещь не хочет, предлагая взамен свитера свою фуфайку.

Тогда уголовный авторитет, лично режет заключённое ножиком. Ну а свитер с трупа снимают уже уголовные шестерки, после чего передают его авторитету, затем игра в карты продолжается.

После этого нам показывают как заключение работают на лесоповале, главный герой на бревнах обрубает сучья, после чего начинает жевать древесную кору.

В следующей сцене, какой то заключённый пересказывает уголовникам сюжет произведения Стивенсона "Остров сокровищ", те внимательно так слушают. А я где то похожую сцену, уже в каком то российском сериале видел. Кажется в сериале "Русские горки", главный герой-бывший британский агент, сидя в лагере так же пересказывал заключённым сюжет "Острова сокровищ"

Ночью стоя у барака, после того как они закопали в снег нычку, Хабаров начинает провоцировать Джима на побег. Дескать убежать отсюда можно, были люди которым удалось бежать, главное знать куда идти и на местных не наткнуться, здесь же в лагере есть старожилы, которые многое могут про это рассказать.

Хабаров предлагает бежать из лагеря прямо в Монголию, потому что на запад бежать нельзя там немцы, а тут оставаться нельзя, потому что тут злобные большевики. По словам Хабарова, бежать из лагеря лучше осенью, а до этого надо составить план, сделать запасы в дорогу, а так же найти еще единомышленников.

Дальше начинается натуральный цирк. Заключенные под конвоем бредут сквозь пургу, некоторые из них падают замертво. Тогда злобные упыри из охраны, кладут всех заключённых мордой в снег.

Ложится отказывается только Эд Харрис, даже после того как кровавый упырь приставляет к его голове револьвер. Пока кровавый упырь отвернулся, Эд Харрис выходит из строя и бредет в сторону тайги.

Кровавый упырь целится в него из револьвера, но почему то при этом не стреляет. Остальные конвоиры хоть и целятся в Эда Харриса из винтовок, тоже почему то не открывают огонь, давая ему спокойно уйти.

После чего конвоиры гонят заключённых в сторону леса, чтобы они могли укрыться там от пурги среди деревьев. На снегу остаются валяется десяток замерзших трупов. В лесу группа заключённых строит из веток что то вроде шалаша, где они прячутся от снежной бури.

Волшебный американский монтаж и вот заключённые уже находятся в бараке. Надзиратель выбирает несколько человек, в том числе Джима и Эда Харриса, для того что отравить их на работу в шахту.

И вот зрителям демонстрируют ужасы из шахты. Раздаются взрывы динамита, падают камни, заключённые машут кирками и молотками. Профессор египтолог из Ленинграда вместе с молодым парнем, с хомутами на шеях, таскают по рельсам вагонетки.

А я смотрю американцы иногда переплевывают российских режиссёров в демонстрациях ужасов советского ГУЛАГА, такого бреда я в российских фильмах пока что не видел.

Главный герой тем временем начинает видеть наркоманские галлюцинации, под которыми он пытается выбраться из шахты, но его останавливает злобный выкрик конвоира наставившего на него ружье, и рука Эда Харриса, который говорит ему что выходить отсюда нельзя, иначе его убьют.

В следующей сцене, Джим говорит Эду Харрису что бежать из лагеря возможно, дескать актер Хабаров придумал хитрый план. На что Эд Харрис говорит ему, что Хабаров сидит тут уже очень долго, про побег он втирает каждому новичку, но сам он при этом бежать никуда не собирается. Да, Эд Харрис на побег кстати согласен, если сам Джим собирается бежать.

Волшебный американский монтаж и вот Джим подбивает Хабарова бежать прямо сейчас, ночью во время метели. Потом бац, в ходе коротких сценок, желающих бежать уже очень много, иони меняют разные вещи что у них есть на продукты и обдумывают план побега.

Заговорщики так тщательно готовили план побега, что про это узнал Колин Фаррелл, который приставив нож к горлу главного героя, побудил включить его в список беглецов. Ну а бежать авторитет, хочет потому, что на нем висит большой долг в карты, и если он не расплатится, то его посадят на перо. Джим согласен взять с собой уголовника.

Бац и вот побег уже состоялся, при чем ночью, в метель, в то время как в лагере вышел из строя генератор. Кстати как беглецы из лагеря выбрались, нам не показали только как охрана лагеря начала погоню. Затем нам показывают как беглецы бегут по лесу, останавливаюсь отдохнуть, ну а Джим их всех поторапливают.

Потом следует вот такая картина, беглецы с берестяными масками на лицах бредут по тайге сквозь метель.

Бац, метель уже кончилась, беглецы остановились на привал и делят между собой припасы,, погоню тоже не наблюдается. Да, Хабаров который подбивал Джима на побег, сам почему то бежать отказался и передал свои припасы уголовнику.

Следующую пару минут беглецы молча бредут по пересеченной местности, Колин Фаррелл при это размахивает своих ножиком.

После очередного привала, беглецы снова бредут , Колин Фаррелл, предлагает Джиму, сделаться уголовным авторитетом. Да, беглецы пока бредут по горам и сопкам, в сторону озера Байкал.

Опять привал, в ходе которого выясняется, что запасов продовольствия у них осталось еще на неделю, а до Монголии путь не близкий. Колин Фаррелл, говорит, что им нужно мясо, поэтому надо зайти в какой ни будь поселок, где его можно будет украсть. НА что Джим говорит, что в поселок заходить опасно, потому что за их головы назначена награда.

Дальше беглецы разводят костер, тут же выясняется, что один из них пропал, отправился за хворостом и заблудился, приходится остальным идти на поиски. Нам показывают как потеряшка бродит слепо по тайге.

Пока ему не являются галлюцинации в виде египтолога из Ленинграда, который недавно умер в шахтах и вот пришел его навестить.

Замерзшего на смерть потеряшку, находят в пяти шагах от лагеря уже на следующее утро. При этом как это его не нашли, в то время как искали, при этом выкрикивали его имя, да и он сам не молчал, пока по лесу блуждал, остается загадкой. Но однако он замерз в нескольких шагах от костра. Закидав труп камнями, беглецы отправляются дальше.

Наступает весна, Колин Фаррелл находит на земле червяка, которого тут же с жадностью пожирает. Да останавливаются они для привала в какой-то гигантской горной пещере, питаются подножным кормом, тем что найдут, червяками, корой деревьев и так далее.

Ночью Колин Фаррелл говорит Джиму, что среди них есть два нехороших человека, один художник, который только рисует и не приносит пищу, симулирует, да к тому же притворяется больным и ничего не делает, значит что то нужно с ними делать. После разговора они ложатся спать. Их будит Эд Харрис.

Оказывается прямо рядом с пещерой, волки убили косулю и теперь с аппетитом лопают. Три озверелые морды, отгоняют палками волков.

После чего, беглецы с жадностью пожирают сырое мясо, разумеется кроме главного героя. На утро главный герой говорит остальным, что в сторону Байкала он идет в одиночку, вернется за ними через неделю, так что пускай они сидят тут и никуда не уходят.

Так как статья и так получилась слишком большая, то я пока на этом закругляюсь, но с вами еще не прощаюсь ведь осталось еще две серии

При написании статьи мной использовались скриншоты сделанные во время просмотра этого фильма

Большая просьба к читателям канала, пожалуйста ведите себя поактивнее, ставьте лайки, пишите комментарии, тогда может быть у статей на канале будет побольше охват, что в принципе далеко не факт. Кто на канал еще не подписан, то не забывайте подписаться.