Сингулярность чёрных дыр: что скрывается за горизонтом событий?1

Представьте себе место, где законы физики, которые мы считаем незыблемыми, начинают трещать по швам. Где пространство и время перестают быть привычными категориями, а реальность становится настолько странной, что даже самые смелые умы человечества теряются в догадках. Это место — чёрная дыра, а её сердце, сингулярность, остаётся одной из величайших загадок современной науки. Что скрывается за горизонтом событий, этой невидимой границей, переступив которую ничто не возвращается? Давайте отправимся в путешествие к краю известной физики, чтобы попытаться заглянуть туда, где сама Вселенная, кажется, прячет свои самые сокровенные тайны.

Рождение космического парадокса

Чёрные дыры — это не просто фантастические объекты из научной фантастики. Они реальны, и их существование было предсказано ещё в XVIII веке, когда Джон Мичелл и Пьер-Симон Лаплас задумались о телах с такой мощной гравитацией, что даже свет не может их покинуть. Однако настоящий прорыв произошёл в XX веке, когда Альберт Эйнштейн сформулировал Общую теорию относительности (ОТО). Его уравнения показали, что массивные объекты искривляют пространство-время, а в экстремальных случаях — при колоссальной массе, сжатой в бесконечно малый объём, — это искривление становится бесконечным. Так появилась концепция сингулярности.

Сингулярность — это точка, где плотность, кривизна пространства-времени и, возможно, сами физические законы перестают иметь смысл. Она окружена горизонтом событий, невидимой границей, за которой начинается область, недоступная наблюдению. Всё, что пересекает этот горизонт — будь то звезда, космический корабль или одинокий фотон, — исчезает из нашей Вселенной, не оставляя возможности передать информацию о том, что происходит внутри.

Но что именно скрывается за этим горизонтом? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сначала понять, как чёрные дыры устроены и почему сингулярность так волнует учёных.

На краю физики

Чёрная дыра — это не просто "дыра" в космосе, а сложная структура, описываемая удивительно простыми параметрами. Согласно "теореме об отсутствии волос" (no-hair theorem), предложенной Джоном Уилером, чёрная дыра полностью характеризуется всего тремя величинами: массой, угловым моментом (вращением) и электрическим зарядом. Всё остальное — структура вещества, из которого она образовалась, её химический состав — стирается, словно информация о прошлом исчезает в момент пересечения горизонта событий.

Горизонт событий — это граница, определяемая радиусом Шварцшильда (для невращающихся чёрных дыр) или более сложной метрикой Керра (для вращающихся). Для внешнего наблюдателя время для объекта, приближающегося к горизонту, замедляется из-за гравитационного красного смещения, предсказанного ОТО. Если вы, например, наблюдаете за астронавтом, падающим в чёрную дыру, его движение будет казаться всё более медленным, пока он не "замрёт" на горизонте. Однако для самого астронавта падение произойдёт быстро, и он пересечёт горизонт без заметных изменений.

Но вот что интригует: как только объект пересекает горизонт событий, он устремляется к сингулярности. И здесь начинается территория, где физика, какой мы её знаем, перестаёт работать.

Сингулярность — это не просто "очень плотное место". Согласно математическим решениям уравнений Эйнштейна, это область, где плотность и кривизна пространства-времени становятся бесконечными. В таких условиях привычные понятия пространства и времени теряют смысл. Если представить пространство-время как ткань, то сингулярность — это точка, где ткань не просто рвётся, а сворачивается в нечто непостижимое.

Для невращающейся чёрной дыры сингулярность предстаёт как точка с нулевым объёмом и бесконечной плотностью. Для вращающейся чёрной дыры (по метрике Керра) сингулярность принимает форму кольца, что добавляет ещё больше странностей. Но что это значит на практике? Можем ли мы действительно представить себе бесконечную плотность? Или это просто математический артефакт, указывающий на то, что наша теория неполна?

Современная физика предполагает, что сингулярность — это признак ограниченности Общей теории относительности. ОТО великолепно описывает гравитацию на больших масштабах, но в условиях экстремальных плотностей и малых расстояний (порядка планковской длины, около 10⁻³⁵ метра) она должна уступить место Квантовой теории гравитации, которой у нас пока нет. Именно здесь возникает надежда, что сингулярность — это не конец, а ключ к новой физике.

Одна из самых интригующих загадок чёрных дыр связана с так называемым парадоксом потери информации. Согласно Квантовой механике, информация о физическом состоянии системы никогда не теряется. Если вы сжигаете книгу, её содержимое теоретически можно восстановить, изучив пепел, газы и излучение. Но чёрные дыры, кажется, нарушают это правило. Всё, что падает за горизонт событий, исчезает, и даже если чёрная дыра со временем испаряется (благодаря излучению Хокинга, о котором мы поговорим позже), информация о том, что было внутри, не возвращается. Или возвращается?

Стивен Хокинг в 1970-х годах показал, что чёрные дыры не совсем "чёрные". Из-за квантовых эффектов на границе горизонта событий возникают пары частиц и античастиц, одна из которых может уйти в космос, унося энергию. Это явление, названное излучением Хокинга, приводит к тому, что чёрная дыра со временем теряет массу и "испаряется". Но излучение Хокинга кажется случайным, не содержащим информации о том, что было внутри чёрной дыры. Это создаёт парадокс: если информация теряется, Квантовая механика рушится. Если информация сохраняется, то как она выходит?

Решение этого парадокса может лежать в голографическом принципе, предложенном Герардом 'т Хоофтом и Леонардом Сасскиндом. Согласно этой идее, вся информация о содержимом чёрной дыры закодирована на её двумерной поверхности — горизонте событий. Это как если бы трёхмерный мир внутри чёрной дыры был всего лишь "голограммой", проецируемой с её границы. Голографический принцип радикально меняет наше представление о реальности, намекая, что наша вселенная тоже может быть голографической проекцией.

Вселенная как проекция на космическом экране

Представьте, что всё, что вы видите вокруг — звёзды, галактики, даже вы сами — это не более чем голограмма, двумерная проекция, закодированная на невидимой поверхности где-то на краю космоса. Звучит как сюжет фантастического фильма, но это не вымысел, а голографический принцип - вполне себе научная идея в рамках современной теоретической физики. Но эта гипотеза, родившаяся из попыток разгадать тайны чёрных дыр, предлагает радикально переосмыслить природу реальности. Что, если наша трёхмерная Вселенная — это лишь иллюзия, а истинная реальность закодирована в двух измерениях?

Голографический принцип позволяет решить информационный парадокс черных дыр, о которым шла речь выше, но 'т Хоофт и Сасскинд пошли еще дальше. Они предположили, что этот принцип может быть применим не только к чёрным дырам, но и ко всей Вселенной. Если информация о трёхмерной реальности может быть закодирована в двух измерениях, то, возможно, наша Вселенная — это гигантская голографическая проекция, где истинная реальность существует на какой-то двумерной "поверхности" на её границе.

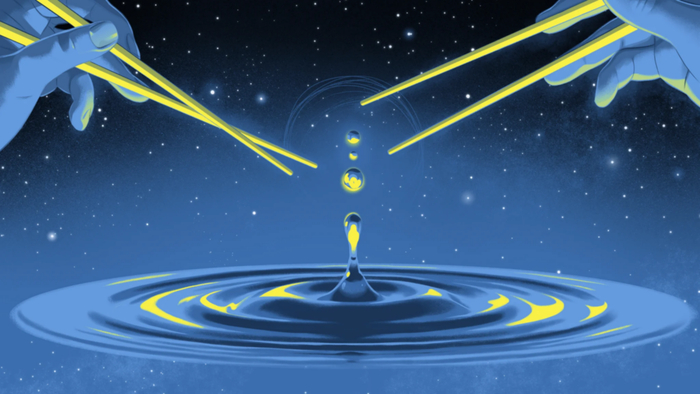

Чтобы понять голографический принцип, начнём с аналогии. Обычная голограмма, которую можно увидеть, например, на банковской карте, создаётся с помощью лазеров, которые записывают информацию о трёхмерном объекте на плоской поверхности. При освещении эта поверхность воспроизводит трёхмерное изображение, создавая иллюзию объёма. Голографический принцип в физике работает схожим образом, но вместо света и плёнки мы имеем дело с информацией, пространством-временем и законами физики.

Ключ к этой идее лежит в понятии энтропии чёрных дыр. В 1970-х годах Якоб Бекенштейн показал, что энтропия чёрной дыры — мера её "беспорядка" — пропорциональна площади её горизонта событий, а не её объёму. Это было неожиданным, поскольку обычно энтропия системы связана с количеством возможных состояний внутри её объёма. Бекенштейн предположил, что вся информация о содержимом чёрной дыры может быть закодирована на её двумерной поверхности, причём каждый "бит" информации соответствует крошечной площади, равной четырём планковским длинам (примерно 10⁻⁷⁰ м²).

Эта идея получила развитие в 1997 году, когда Хуан Малдасена предложил модель AdS/CFT-соответствия. Эта гипотеза утверждает, что физика в трёхмерном пространстве с отрицательной кривизной (пространство анти-де Ситтера) эквивалентна физике на его двумерной границе, описываемой квантовой теорией поля. Это соответствие стало первым математическим подтверждением голографического принципа, показав, что трёхмерная реальность может быть полностью описана двумерной теорией.

Но как это применимо к нашей Вселенной? Наше пространство не является пространством анти-де Ситтера, а имеет скорее плоскую или слабую положительную кривизну. Тем не менее, физики, такие как Малдасена, считают, что голографический принцип может быть обобщён, и наша Вселенная может быть проекцией информации, закодированной на гипотетической границе, например, на космологическом горизонте — границе наблюдаемой Вселенной.

Голографический принцип, таким образом, заставляет переосмыслить, что мы понимаем под "реальностью". Если вся информация о нашей трёхмерной Вселенной закодирована на двумерной поверхности, то что первично — объём или поверхность? Это похоже на философский вопрос о том, что важнее: изображение на экране компьютера или код, который его генерирует. Для нас, живущих в трёхмерном мире, идея, что наша реальность — это проекция, кажется абсурдной. Но физика не раз доказывала, что интуиция может быть обманчивой.

Одна из ключевых идей голографического принципа — это ограничение на количество информации, которое может содержаться в заданном объёме пространства. Согласно принципу, максимальная энтропия (или количество информации) в любом регионе пропорциональна площади его границы, а не объёму. Это означает, что наша Вселенная, несмотря на её кажущуюся бесконечность, может содержать конечное количество информации, закодированное на её границе. Это ограничение ставит под вопрос наше восприятие пространства и времени как фундаментальных категорий.

Интересно, что голографический принцип перекликается с другими идеями в физике. Например, он имеет параллели с квантовой запутанностью — явлением, при котором частицы, разделённые огромными расстояниями, остаются связанными. Некоторые физики, такие как Марк Ван Раамсдонк, предполагают, что пространство-время само по себе может быть "соткано" из квантовой запутанности, а голографический принцип — это способ описать эту ткань через двумерную информацию.

Голографический принцип - это не только физическая гипотеза, но и научно-философская провокация. Он заставляет нас задуматься: если наша Вселенная — это голограмма, то что такое "реальность"? Являемся ли мы, подобно персонажам в компьютерной игре, частью симуляции, управляемой законами, которые мы пока не понимаем? Эти вопросы перекликаются с идеями Платона, который говорил о мире теней, где мы видим лишь отражения истинной реальности.

Для современных философов, таких как Ник Бостром, голографический принцип является подтверждением гипотезы симуляции, предполагающей, что наша Вселенная — это продукт вычислений, запущенных некой высшей цивилизацией. Хотя голографический принцип не утверждает, что мы живём в симуляции, он намекает на то, что реальность может быть менее "материальной", чем кажется. Если информация — это основа Вселенной, то, возможно, физический мир — это лишь способ, которым наш разум интерпретирует эту информацию.

С другой стороны, голографический принцип поднимает вопрос о природе сознания. Если трёхмерная реальность — это проекция, то как наше сознание, которое воспринимает эту реальность, вписывается в эту картину? Является ли оно частью голограммы или чем-то внешним, наблюдающим проекцию? Эти вопросы остаются открытыми, но они подчёркивают, насколько глубоко голографический принцип затрагивает основы нашего мировоззрения.

Несмотря на свою элегантность, голографический принцип не лишён критики. Одно из главных возражений вызывает его спекулятивный характер. AdS/CFT-соответствие, хотя и является математически строгой моделью, но оно применимо к специфическому типу пространства, которое не соответствует нашей Вселенной. Обобщение принципа на реальную Вселенную требует значительных допущений, которые пока не подтверждены экспериментально. Физики, такие как Сабина Хоссенфельдер, предостерегают от чрезмерного увлечения красивыми теориями, которые могут оказаться математическими конструкциями без физической основы.

Другая проблема — это сложность проверки голографического принципа. Поскольку информация закодирована на границе Вселенной, которая находится за пределами наблюдаемого космоса, прямые эксперименты практически невозможны. Косвенные тесты, такие как изучение гравитационных волн или квантовых эффектов вблизи чёрных дыр, пока не дали однозначных доказательств. Некоторые критики считают, что голографический принцип может быть скорее философской интерпретацией, чем проверяемой гипотезой.

Кроме того, есть вопрос о том, что означает "двумерная поверхность". Если Вселенная — это голограмма, то где находится эта поверхность? Космологический горизонт? Или некая абстрактная граница, которую мы не можем наблюдать? Эти неопределённости заставляют некоторых учёных относиться к принципу скептически, рассматривая его как интересную, но недоказуемую идею.

Хотя прямое подтверждение голографического принципа пока невозможно, учёные ищут косвенные улики. Один из подходов — изучение излучения Хокинга и поведения чёрных дыр. Если информация действительно сохраняется на горизонте событий, то будущие наблюдения за слияниями чёрных дыр с помощью гравитационных телескопов, таких как LIGO или будущий LISA, могут выявить тонкие эффекты, связанные с голографическим кодированием.

Другой путь — лабораторные эксперименты. Физики создают аналоги чёрных дыр с помощью конденсатов Бозе-Эйнштейна или акустических систем, чтобы изучить квантовые эффекты, подобные излучению Хокинга. Эти модели могут помочь проверить, как информация сохраняется или передаётся в голографической системе.

Наконец, космология предлагает ещё одну возможность. Если наша Вселенная голографична, то реликтовое излучение — "эхо" Большого взрыва — может содержать следы квантовых флуктуаций, связанных с голографической природой пространства-времени. Будущие телескопы, такие как Simons Observatory, могут предоставить данные, которые либо подтвердят, либо опровергнут эти идеи.

Голографический принцип заставляет нас переосмыслить не только физику, но и наше место во Вселенной. Если реальность — это проекция, то что такое "мы"? Являемся ли мы частью кода, или наше сознание каким-то образом выходит за рамки этой проекции? Эти вопросы возвращают нас к древним философским дилеммам о природе бытия, но теперь они облечены в математический язык Квантовой физики.

Для науки голографический принцип — это мост между общей Теорией относительности и Квантовой механикой, двумя столпами современной физики, которые пока не удаётся объединить. Если он верен, то он может стать основой для теории квантовой гравитации, которая объяснит, как работают чёрные дыры, сингулярности и сама Вселенная на фундаментальном уровне.

Но даже если голографический принцип окажется лишь красивой гипотезой, он уже выполнил свою роль: он заставил нас задуматься о реальности по-новому. Он напоминает, что Вселенная — это не только то, что мы видим, но и то, что мы можем вообразить. Как сказал физик Дэвид Бом, "реальность — это не то, что есть, а то, что мы о ней думаем". Голографический принцип — это приглашение переписать эту историю, заглянув за занавес привычного мира.

Голографический принцип — это не просто научная гипотеза, а смелый вызов нашему пониманию реальности. Он предлагает, что наша трёхмерная Вселенная может быть проекцией, закодированной на двумерной поверхности, где информация, пространство и время переплетаются в удивительном танце. Эта идея родилась из попыток разгадать тайны чёрных дыр, но её последствия выходят далеко за пределы физики, затрагивая вопросы о природе бытия, сознания и границах познания.

Пока мы не найдём экспериментальных подтверждений или опровержений, голографический принцип останется одной из самых интригующих гипотез нашего времени. Он напоминает нам, что Вселенная — это не только звёзды и галактики, но и загадка, которая ждёт, когда мы осмелимся её разгадать. Возможно, стоя на краю этой космической голограммы, мы увидим не только отражение Вселенной, но и самих себя.

И возможно, именно понимание того, что находится за горизонтом событий черной дыры даст нам нужные ответы.

За горизонтом: гипотезы и философские спекуляции

Итак, что же находится за горизонтом событий? Ответ зависит от того, насколько далеко мы готовы зайти в наших предположениях.

Классическая сингулярность. Если верить ОТО, сингулярность — это конец пути, где пространство и время прекращают существование. Но физики скептически относятся к такой картине, считая её признаком несовершенства теории.

Квантовая гравитация. Теории, такие как Петлевая квантовая гравитация или Теория струн, предполагают, что сингулярности в классическом смысле не существует. Вместо бесконечной плотности пространство-время может иметь минимальную "зернистую" структуру на планковском масштабе, предотвращающую коллапс в точку. В таких моделях сингулярность заменяется чем-то вроде "квантового отскока", где коллапсирующая материя может даже породить новую Вселенную.

Космические струны и многомерные миры. Некоторые гипотезы связывают чёрные дыры с экзотическими объектами, такими как космические струны или входы в другие измерения. Вращающиеся чёрные дыры, например, могут создавать "кольцевые сингулярности", которые теоретически позволяют избежать бесконечной плотности. Более смелые идеи предполагают, что за горизонтом событий может скрываться мост в другую часть Вселенной или даже в другую Вселенную (так называемый мост Эйнштейна-Розена, или "червоточина").

Философский взгляд. Если сингулярность — это граница, за которой физика перестаёт работать, то что это говорит о природе реальности? Является ли сингулярность свидетельством того, что наша Вселенная — лишь часть большего целого? Или это намёк на то, что наши представления о пространстве и времени — всего лишь иллюзия, удобная для описания макромира, но не применимая к крайним условиям?

Возвращаясь к излучению Хокинга, стоит отметить, что оно не только решает проблему "испарения" чёрных дыр, но и добавляет новых загадок. Если чёрные дыры испаряются, то что остаётся после их исчезновения? Некоторые физики предполагают, что в конце может остаться "остаток" — крошечная частица, содержащая всю информацию о чёрной дыре. Другие считают, что информация полностью возвращается в виде излучения, но каким образом — остаётся неясным.

Интересно, что излучение Хокинга настолько слабое, что мы пока не можем его измерить. Для чёрной дыры с массой Солнца время испарения составляет порядка 10⁶⁷ лет — это намного дольше, чем возраст Вселенной. Однако гипотетические "микроскопические" чёрные дыры, которые могли образоваться в ранней Вселенной, уже могли бы испариться, оставив следы, которые мы, возможно, однажды обнаружим.

Критика сингулярности

Не все учёные и философы принимают идею сингулярности как нечто реальное. Критики, такие как физик Сабина Хоссенфельдер, подчёркивают, что сингулярность может быть просто математическим артефактом, возникающим из-за ограничений ОТО. Хоссенфельдер и другие считают, что бесконечности в физике — это не реальность, а сигнал о том, что теория неполна. По их мнению, сосредоточение на сингулярности как на "объекте" отвлекает от поиска более фундаментальной теории, которая могла бы описать поведение материи в экстремальных условиях без обращения к бесконечностям.

Есть и более радикальные взгляды. Некоторые физики, такие как Рафаэль Буссо, предполагают, что сингулярность может быть не столько физическим местом, сколько "границей" в математическом описании, которая не имеет прямого соответствия в реальном мире. Это сродни тому, как горизонт на Земле кажется границей, но при приближении оказывается иллюзией. Такие критические подходы призывают нас быть осторожнее с интерпретацией сингулярности как чего-то, что можно "понять" в привычном смысле.

Но если сингулярность — это не реальная точка бесконечной плотности, то что может быть на её месте?

Квантовый отскок. Как упоминалось ранее, в рамках Петлевой квантовой гравитации сингулярность может быть заменена процессом, где коллапсирующая материя достигает минимального размера и "отскакивает", возможно, порождая новую Вселенную. Эта идея перекликается с концепцией "большого отскока" в космологии, где наша Вселенная могла возникнуть из коллапса предыдущей.

Червоточины. Вращающиеся чёрные дыры, описываемые метрикой Керра, могут содержать кольцевую сингулярность, которая теоретически позволяет избежать бесконечной плотности. Некоторые физики, такие как Кип Торн, изучали возможность того, что такие чёрные дыры могут быть связаны с "червоточинами" — туннелями в другую часть Вселенной или даже в другую Вселенную. Однако эти идеи остаются спекулятивными, поскольку требуют экзотической материи с отрицательной энергией.

Фаззболы (Fuzzballs). В Теории струн предложена концепция "фаззболов" — объектов, где чёрная дыра заменяется сложной квантовой структурой, не содержащей горизонта событий или сингулярности. Вместо этого вся масса и информация чёрной дыры распределены в виде сложной "пены" из струн и мембран. Это радикальное переосмысление чёрных дыр, которое пока не подтверждено наблюдениями.

Планковские звёзды. Карло Ровелли и Франческа Видотто предположили, что внутри чёрной дыры может существовать "планковская звезда" — объект, где квантовая природа пространства-времени предотвращает дальнейший коллапс. Такая звезда могла бы быть стабильной на протяжении миллиардов лет, а её разрушение могло бы объяснить некоторые астрофизические феномены, такие как быстрые радиовсплески.

К сожалению, сингулярность скрыта за горизонтом событий, что делает её прямое наблюдение невозможным. Однако есть косвенные способы приблизиться к разгадке. Например, детекторы гравитационных волн, такие как LIGO и Virgo, позволяют изучать слияния чёрных дыр, которые могут дать подсказки о поведении материи вблизи горизонта событий. Будущие телескопы, такие как Event Horizon Telescope, могут улучшить наше понимание горизонта событий, что косвенно прольёт свет на природу сингулярности.

Квантовые симуляции в лаборатории также дают надежду. Учёные создают аналоги чёрных дыр с помощью ультрахолодных атомов или звуковых волн, чтобы изучить эффекты, подобные излучению Хокинга. Эти эксперименты могут помочь проверить гипотезы о сохранении информации и природе сингулярности.

Заглянуть в бездну

Чёрные дыры и их сингулярности — это не только физические объекты, но и философская проблема. Они заставляют нас задуматься о природе реальности, границах науки и нашем месте во Вселенной. Если сингулярность — это место, где законы физики перестают работать, то можем ли мы когда-нибудь понять, что там происходит? Или же наш разум, сформированный в условиях трёхмерного пространства и линейного времени, просто не способен постичь эту реальность?

Горизонт событий можно рассматривать как метафору: это граница между известным и непостижимым, между тем, что мы можем измерить, и тем, что остаётся за пределами нашего опыта. В этом смысле чёрные дыры — это напоминание о скромности науки: несмотря на все наши достижения, есть области, где мы пока лишь строим гипотезы.

Чёрные дыры и их сингулярности остаются одними из самых загадочных объектов во Вселенной. Они одновременно подтверждают гениальность наших теорий, таких как Общая теория относительности, и указывают на их ограниченность. За горизонтом событий может скрываться новая физика, другие измерения или даже ответы на вопросы о происхождении Вселенной. А может быть, там нет ничего, кроме математической абстракции, ждущей, пока мы создадим новую теорию, способную описать её.

Пока мы не найдём Квантовую теорию гравитации или не изобретём способ заглянуть за горизонт событий, сингулярность останется великой тайной. Но именно эта тайна вдохновляет учёных, философов и мечтателей продолжать задавать вопросы. Возможно, ответы на них изменят не только наше понимание космоса, но и наше место в нём. А пока мы стоим на пороге неизведанного, вглядываясь в бездну, которая, по словам Ницше, смотрит в ответ.

Это мой научно-философский проект, а это моя IT-Академия. Присоединяйтесь: будем дружить, общаться и обмениваться знаниями!