Карта Русского Сахалина, 1910 г

Карта составлена по съёмкам экспедиции Геологического Комитета 1907-1910 гг.

Под редакцией горн. инж. П. И. Полевого.

Скачать подробную карту (11 407 x 20 654 px)

Карта составлена по съёмкам экспедиции Геологического Комитета 1907-1910 гг.

Под редакцией горн. инж. П. И. Полевого.

Скачать подробную карту (11 407 x 20 654 px)

В 2025 году 10 апреля на сайте "Православие ру" опубликована статья "О чуде явления Богоматери при штурме Кенигсберга", автор статьи: Владимир Василик, служитель Русской Православной Церкви, протодиакон.

В своей статье автор цитирует рассказ из книги православного священника Швеца, о том, что советское командование привезло на фронт священников Русской Православной Церкви с иконами, священники помолились, после чего пошли бесстрашно в полный рост к передовой. И тут немцы стали сдаваться тысячами потому, что: 1) в небе вся немецкая армия увидела Богородицу - маму Иисуса Христа, и: 2) у немцев " у всех абсолютно отказало оружие – они не смогли сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши войска, преодолев заграждения, легко сломили сопротивление и взяли город, который до этого был неприступен, и мы несли такие потери!"

Дополнение2 . Василик понимает, что рассказ не соответствует исторической правде и пишет: "Внимательный историк, разумеется, заметит ряд несообразностей. Штурм Кенигсберга происходил не в 1944-м, а в 1945-м г. (6–10 апреля), превосходства сил у немцев не было, напротив, Красная Армия превосходила вермахт по большей части позиций", 2) "При взятии Кенигсберга наши потери могли быть сопоставимы со штурмом Берлина (83000 человек)."

Рассказ в книге священника Швеца существует как он есть: со священниками отслужившими молебен, и идущими на передовую, с видением Богородицы всей немецкой армии, с отказом оружия у всех немцев.

При здравом размышлении, становится ясно, что этот рассказ выдумка. Ясно, что вся армия немецкая не видела Богородицу и не отказало оружие у всех немцев.

Тем не менее Василик, хочет сберечь выдумку, из книги Швеца, про молебен священников и, последовавшее за этим, явление Богородицы немцам.

Василик пишет: "есть важное свидетельство Василия Григорьевича Казанина, начавшего свой боевой путь еще в 1941-м году, в сражении под Смоленском. <...>Участвуя в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года, он видел, как священнослужители вынесли Казанскую икону Божией Матери, отслужили молебен и пошли во весь рост к передовой[3]. Отметим, что позднее, в 1970-м г., Василий принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре, став сначала монахом Филиппом, а затем схимонахом Иринархом.

На основании этих и других свидетельств мы можем установить возможность и служения молебна, и явления Богоматери. Понятно, что повествование о таких событиях может быть несколько гиперболизированным. И все же – это свидетельство о помощи Божией нашим воинам в ту победную весну 1945 года." Конец цитаты.

В каком месте рассказа из книги священника Швеца есть гипербола Василик не пояснил.

Василик привёл рассказ Василия Казанина про молебен священников на войне. Василик считает что рассказ из книги священника Швеца и рассказ Казанина являются рассказами об одном и том же событии?

Сам Василик ясно показывает, что он верит, что явление Богородицы, о котором рассказано в книге Швеца, было в реальности.

Василик пишет: "Возникает вопрос: а бывали ли другие явления Пресвятой Богородицы во время Великой Отечественной войны? Да, бывали", и ещё Василик пишет: "Явление Пресвятой Богородицы под Кенигсбергом в 1945-м году приводит на память чудо под Августовым во время Первой Мировой войны."

Итак, подведу итог. Василик считает, что молебен священников и явление Богородицы, о которых рассказано в книге священника Швеца, были на самом деле.

Спасибо комментатору, который сподвиг меня более подробным сделать мой пост

Дополнение. Тут комментатор написал, что пост вброс#comment_347866791

Nicomakh: "Справедливости ради, в этой статье есть и критика приведенного отрывка из книги Швеца. Упоминаются и исторические несоответствия, и гиперболизированность текста. Собственно, в статье присутствуют рассуждения на тему, могло ли быть такое в принципе, и приводятся примеры похожих свидетельств как участия священников в ВОВ, так и возможность проведения молебнов на передовой. Так что пост похож на вброс, выпячивающий одиозный отрывок, но не передающий всех смыслов статьи.

Тут я ему ответил: #comment_347867122

"Справедливости ради, пост не вброс, потому что Василик пишет: "Теперь возникает вопрос: является ли свидетельство о. Василия о явлении Пресвятой Богородицы единственным?

По справедливости, следует дать отрицательный ответ: помимо него, есть и иные сведения, собранные, в частности, вулканологом, затем сотрудником Издательского отдела, настоящим подвижником истины Андреем Иосифовичем Фарберовым, и опубликованные в журнале «Пастырь» за 2008 год."

Можно узнать фамилии этих священников?

Русская Православная Церковь молилась 22 июня 1941 года о победе Красной армии над завоевателями?

И, если молилась, то почему у всех завоевателей 22 июня 1941 года не отказало оружие?

Допустил ошибку.

В Дополнение2. в пункте2) написано 2) "При взятии Кенигсберга наши потери могли быть сопоставимы со штурмом Берлина (83000 человек)" и далее нет последующего текста.

Должно быть 2) "При взятии Кенигсберга наши потери могли быть сопоставимы со штурмом Берлина (83000 человек). Однако численность потерь советских и немецких войск во время Кенигсбергской операции несравнима: только убитыми немцы потеряли 42000 человек (пленными – 92000 человек), а Красная Армия, по оценкам доктора исторических наук Геннадия Кретинина, – 3700 солдат и офицеров." - написал Василик. Наличие погибших солдат Красной армии свидетельствует о том, что немецкое оружие стреляло.

Продолжение Части 1

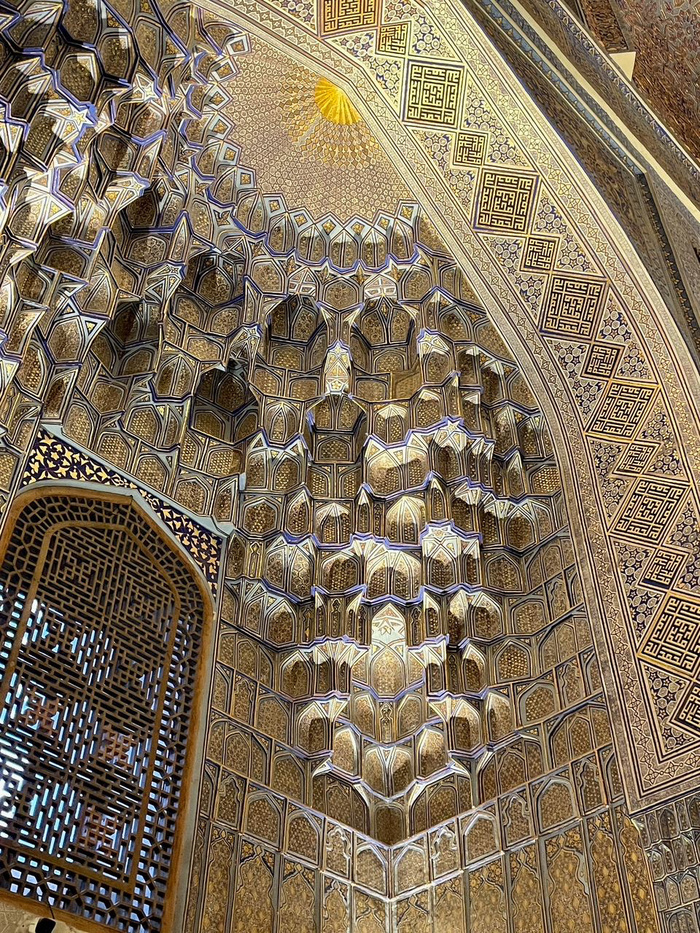

Дальше поехали поехали в знаковое место для Узбекистанцев - Гур-Эмир

Гур-Эмир - Мавзолей «царя царей» Амира Темура. Легендарная личность общемирового масштаба, завоевавший территории от Монголии до Турции. Поговаривают, что мавзолей Гур-Эмир и стал прототипом индийского Тадж-Махала. Вопрос спорный, но общий стиль наблюдается.

Гур-Эмир - Мавзолей «царя царей» Амира Темура

В наших краях Темура принято называть Тамерланом, но для местных это, скорее, прозвище, дословно переводимое как «хромой Темур». Царь хромал на одну ногу из-за насыщенной военной жизни. Собственно, именно он и сделал Самарканд цветущей столицей своей империи. Поэтому и является историческим национальным героем.

Объединив и подчинив себе земли между Амударьей и Сырдарьей, а также Фергану и Шашский вилоят, Амир Темур начал завоевательные походы. К моменту своей смерти территория его империи включала в себя Центральную Азию, Афганистан, Пакистан, часть Индии, Иран, Ирак, Кавказский регион (Армения, Грузия, Азербайджан), часть Турции и Сирии. Размах, как сейчас говорят, имперский.

Амир Темур был не только бесстрашным воином, но и страстным покровителем искусства и архитектуры. Он не жалел средств, чтобы пригласить лучших мастеров и архитекторов со всего мира, чтобы украсить Самарканд, столицу своей империи, уникальными архитектурными памятниками зодчества.

Изначально мавзолей строился для любимого внука Темура. Но в итоге его самого, неожиданно погибшего в бою в Китае также захоронили тут. Также в мавзолее захоронены его наставник Мир Сайид Барака, двое сыновей и внуки.

Красоту форм и граней можно фотографировать вечно

С мавзолеем связано несколько мистических историй.

По одной из них, Сталин в июне 1941 года лично распорядился об вскрытии могилы Темура для подтверждения подлинности останков.

В тех краях ходила легенда, что, если прах завоевателя будет потревожен, то начнётся кровавая и страшная война. Утром 22 июня 1941 года советские археологи приступили к вскрытию могилы. Дальше вы все знаете…

Архитектурный ансамбль Гур-Эмир в 2014 году решением Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ внесён в список достопримечательностей «Жемчужин Содружества».

Продолжение следует...

В комментариях открыли глаза, что Эмир и Амир - это не разноуровненвые титулы правителей, а, в рамках этого поста, синонимы.

В предложении "Гур-Эмир - Мавзолей «царя царей» Амира Темура" у меня масло масляное.

Морально приготовился к коллективному порицанию )

В русском языке числительные, обозначающие названия десятков, пишутся и звучат согласно математической закономерности. Число десятков, входящих в это числительное. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят.

Но вот числительное сорок выпадает из данного ряда. Благодаря особенности своего происхождения. Сразу надо сказать, что птица сорока тут совершенно не причем).

На Древней Руси развивалась внешняя торговля. Уже в те времена важнейшим экспортным продуктом стал мех.

Охотники старались, добывая в больших количествах соболя, чернобурую лисицу и бобра. Купцы привозили в избытке отборную пушнину из Руси в другие страны.

Поскольку требовательные, богатые покупатели желали приобрести столько меха сразу, чтобы его хватило на пошив шубы или мехового кафтана.

Назывался этот предмет одежды соро́к. С ударением на второй слог.

Вот мы уже ближе к теме.

В среднем количество шкурок, уходивших на такое статусное одеяние, составляло сорок штук. Дабы торговля шла без задержек, купцы Руси комплектовали их по сорок, упаковывая в мешок.

Именно такой комплект назывался сорок.

Позднее так стали называть товарную единицу, имевшую хождение наравне с деньгами для обмена на другие товары — связку сорока меховых шкурок.

Вот такая получилась история про привычное числительное сорок.

Благодарю за внимание)