25 июля. На заре телевидения. Про то, как Борис Розинг разработал инновационный метод «электрической телескопии»1

25 июля 1907 года стало поворотной датой в истории мировой науки и техники. В этот день русский физик Борис Львович Розинг, профессор Петербургского технологического института, подал в российское патентное ведомство заявку на «Способ электрической передачи изображений на расстояние». Этот документ зафиксировал принцип, легший в основу современного телевидения. Хотя сам термин «телевидение» тогда еще не использовался, Розинг описал его суть - передачу движущихся изображений с помощью электрических сигналов. Заявка № 18076, официально утверждённая 30 октября 1910 года, закрепила за Россией приоритет в этой области и открыла путь к технологической революции.

Предыстория

К концу XIX века научное сообщество активно искало способы передачи изображений на расстояние. Доминировали механические системы, наиболее известной из которых был диск Нипкова (1884 г.), позволявший разлагать изображение на элементы с помощью вращающегося перфорированного диска. Однако эти системы имели существеные недостатки: низкое разрешение, малую скорость передачи, ограниченные возможности для увеличения размера картинки. Передаваемые изображения напоминали расплывчатые силуэты без полутонов. Параллельно шло изучение свойств катодных лучей (электронных пучков). Карл Фердинанд Браун создал прототип электронно-лучевой трубки в 1897 году, но её применение виделось им в осциллографии. Розинг, внимательно следивший за достижениями физики, понял, что именно скорость и управляемость электронного луча электрическими или магнитными полями - ключ к решению проблемы «электрической телескопии» (прообраз телевидения). Его интуиция подсказала, что будущее за полностью электронными системами, свободными от инерционности механических компонентов.

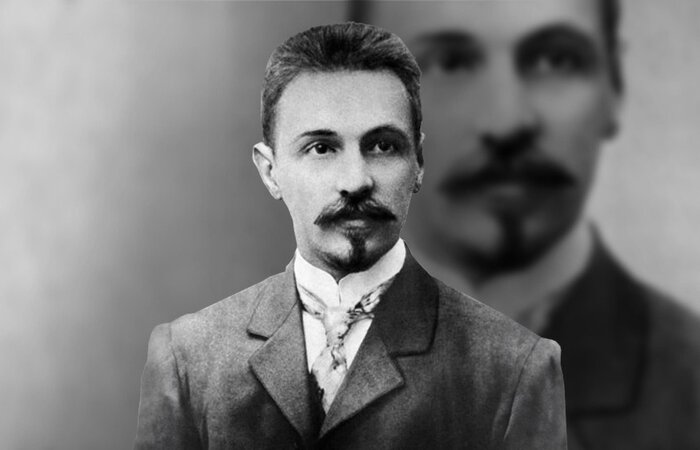

Борис Розинг. Биография

Борис Львович Розинг родился 5 мая 1869 года в Санкт-Петербурге в семье образованного чиновника, статского советника Льва Николаевича Розинга. С детства проявив способности к точным наукам и гуманитарным дисциплинам, он в 1887 году окончил Петербургскую Введенскую гимназию с золотой медалью, а в 1891 году - физико-математический факультет Петербургского университета с дипломом первой степени. Уже в 1892 года он стал преподавателем Петербургского технологического института, а с 1895 года преподавал физику в Константиновском артиллерийском училище. Розинг так же продвигал высшеее женское образование в России, будучи деканом электромеханического факультета Петербургских женских политехнических курсов (с 1906 г.), позднее преобразованных в Женский политехнический институт. Розинг свободно владел несколькими языками, следил за мировыми научными тенденциями и активно участвовал в работе Русского технического общества и Русского физико-химического общества. С 1897 года он начал проводить активные исследования в области передачи изображения на расстояние и это задача его увлекла на ближайшее десятилетие.

Разработка метода передачи изображения на расстояние

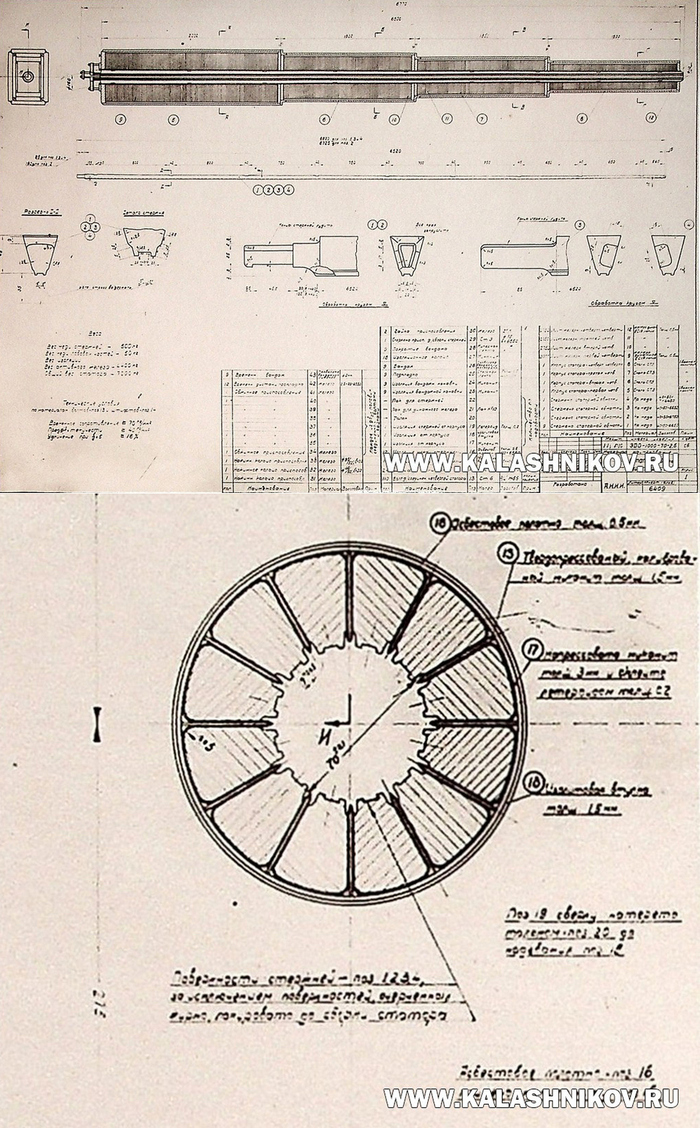

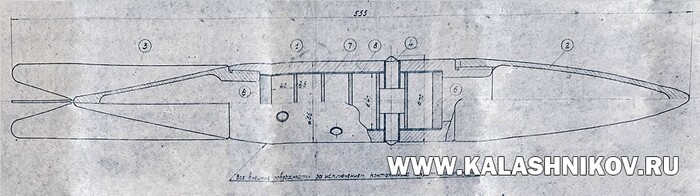

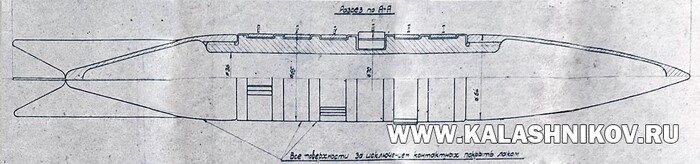

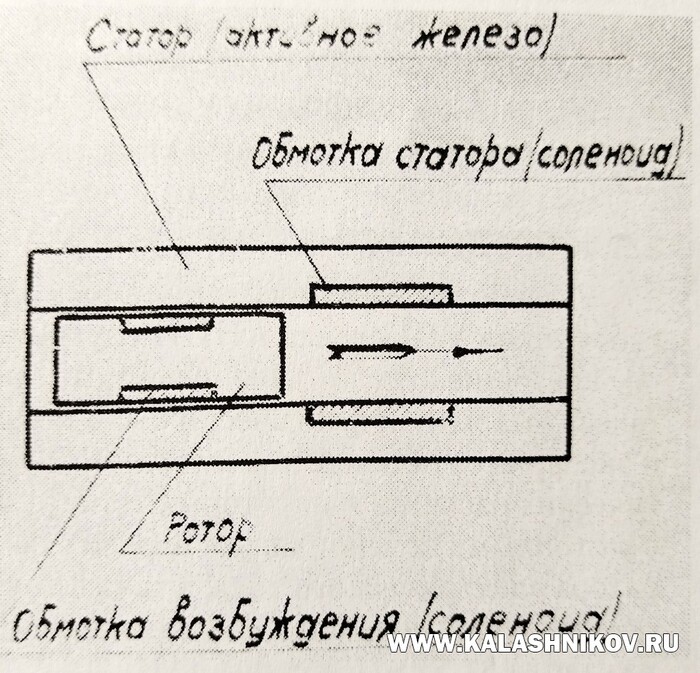

Розинг поставил перед собой задачу создать систему, где электронный луч был бы основным инструментом воспроизведения изображения. Это был радикальный отход от всех существовавших проектов. К 1907 году его концепция оформилась в законченную схему. На передающей стороне свет от объекта через объектив попадал на фотоэлемент с селеновым покрытием. Яркость света в каждой точке влияла на электрическое сопротивление селена, модулируя ток в цепи. Для последовательного «обследования» объекта (развёртки) Розинг использовал систему вращающихся зеркал - единственный механический элемент в его схеме. Это устройство построчно сканировало изображение, преобразуя его в изменяющийся электрический сигнал. Ключевой прорыв заключался в приеме и воспроизведении: модулированный ток подавался на электронно-лучевую трубку (прообраз кинескопа, трубка Брауна). Электронный луч внутри трубки, управляемый электромагнитными катушками, синхронно с передающим сканером пробегал по флуоресцирующему экрану. Сила тока, зависящая от яркости точки передаваемого изображения, управляла интенсивностью луча. Там, где луч был ярче, экран светился сильнее. Так, точка за точкой, строка за строкой (при скромном разрешении в 12 строк), на экране воссоздавалось исходное изображение. Суть революции Розинга заключалась в использовании электронного луча для формирования изображения на приёмнике, что открывало путь к высокой скорости развёртки и передаче движущихся картинок.

Получение патента

25 июля 1907 года Борис Розинг отправил заявку на получение патента, но будущий Патент № 18076 был официально выдан в России только 30 октября 1910 года. А 22 мая 1911 года, в лаборатории Технологического института, Розинг провел свою демонстрацию. Борис передал изображение простейшей фигуры - светящейся решётки из четырёх белых полос на тёмном фоне на экран сконструированного им кинескопа. Это событие считается первой в мире телевизионной передачей, доказавшей возможность электронного принципа. Важность изобретения быстро оценили за рубежом: патенты были получены в Англии (1908), Германии (1909), а в 1911 году усовершенствованная система была запатентована в США. В 1912 году Русское техническое общество присудило Розингу золотую медаль и премию имени К.Ф. Сименса - «за заслуги в области электрической телескопии».

Про дальнейшую жизнь Бориса Розинга

Революция и Гражданская война резко изменили жизнь Бориса. Зимой 1918 года он переехал в Екатеринодар (Краснодар), где сыграл ключевую роль в создании первого вуза на Северном Кавказе - Кубанского политехнического института (ныне Кубанский государственный технологический университет), став его проректором и деканом. Там же он основал физико-математическое общество и работал над книгой «Электрическая телескопия» (1923 г.), теоретически обосновав превосходство электронных систем над механическими. Вернувшись в Петроград в 1923 году, Розинг продолжил преподавать в Технологическом институте, а с 1924 года как старший научный сотрудник Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории (ЛЭЭЛ) получил возможность воссоздать и усовершенствовать свою телесистему. Однако в апреле 1931 года он был арестован в связи с подозрением оказания финансовой помощи контрреволюционерам. В результате судебного разбирательства был вынесен суровый приговор - ссылка на 3 года в Котлас ( Архангельская область) без права научной деятельности. Благодаря заступничеству научной общественности его в конце 1931 года перевели в Архангельск, где он устроился лаборантом на кафедре физики Лесотехнического института. Здесь, в условиях ссылки, он продолжал заниматься наукой и читать лекции. 20 апреля 1933 года Борис Львович Розинг скоропостижно скончался в Архангельске от кровоизлияния в мозг. Лишь в 1957 году он был полностью реабилитирован.

Последствия

Значение патента Розинга и его работ вышло далеко за рамки конкретной технической реализации 1911 года. Прежде всего, Розинг впервые в мире предложил и реализовал ключевой принцип - использование электронно-лучевой трубки (кинескопа) для воспроизведения изображения. Этот принцип стал основой всех телевизионных систем на протяжении более полувека.

Работа Розинга является неоспоримым доказательством российского приоритета в создании принципиальной схемы электронного телевидения. Его идея электронной развертки кардинально превосходила механические системы по потенциалу качества, скорости и размера изображения, сделав массовое телевидение технически возможным. Хотя первые вещательные системы в СССР (с 1934 г.) и других странах ещё использовали механику, их переход на электронику после Второй мировой войны был предопределён прорывом Розинга. Несмотря на трагическую личную судьбу, имя Розинга заняло достойное место в истории науки. Его могила в Архангельске - памятник культурного наследия, мемориальные доски установлены в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а памятники и бюсты увековечили его вклад.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!