Аляска. Северные свидания

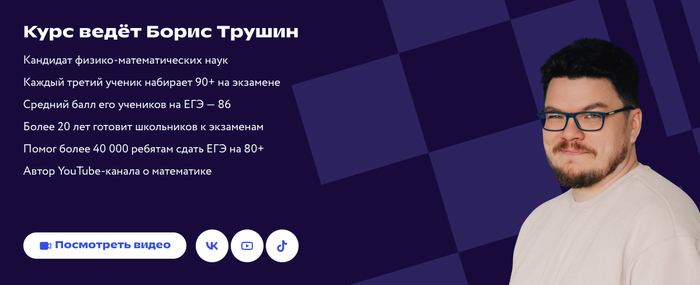

Грядущая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 года уже подняла волну энтузиазма в России. Пишут, что это отличное место «для сделки двух сверхдержав», потому что Аляска — «территория нашей с американцами общей истории». Мы решили освежить в памяти историю северных свиданий, проходивших на полуострове в XX веке.

Весь в золоте и в предынфарктном состоянии

Дональд Трамп станет четвёртым американским президентом, который посетит Аляску с официальным визитом. Первым был Уоррен Гардинг, 102 года назад проехавший по Аляске на поезде с агитационным турне, которое называлось «Поездкой взаимопонимания». Для Гардинга эта поездка закончилась трагически. На Аляске он почувствовал себя плохо и умер через несколько дней в Сан-Франциско. Ходили слухи, что его отравила жена.

Президент США Уоррен Г. Гардинг и его жена Флоренс в Ситке, Аляска, на президентском поезде, июль 1923 года.

Уоррен Гардинг был выходцем из штата Огайо, где он прожил всю жизнь за исключением времени, проведённого в Белом доме. Пост президента США Гардинг занимал совсем недолго: в феврале 1921 года — вступил в должность, в августе 1923-го скоропостижно скончался. За время своего короткого правления президент-республиканец успел выпустить из тюрем политзаключённых — пацифистов и социалистов, выступавших против участия США в Первой мировой войне, помочь голодающим Поволжья в Советской России и назначить на федеральные должности своих земляков, уже после его смерти прозванных в прессе «Огайской бандой» — настолько они увязли в финансовых скандалах. Например, министр внутренних ресурсов из администрации Гардинга попался на получении крупной взятки и стал первым членом американского кабинета, сменившим свой офис на тюремную камеру. Взаимопонимание с народом Гардингу было крайне необходимо, поскольку он рассчитывал на переизбрание в 1924 году.

Путешествие началось 28 июня 1923 года, когда президент и его свита прибыли в штат Айдахо. Речь Гардинга, произнесённую с площадки президентского вагона, слушали около 30 000 местных жителей. «Я и не знал, что в Айдахо живёт столько людей», — простодушно написал в репортаже об этом событии корреспондент вашингтонской газеты. Президенту и его супруге преподнесли подарки — форель, молочные продукты и картофелину из папье-маше, до сих пор хранящуюся в президентском музее в Огайо.

6 июля Гардинг и его спутники отплыли на Аляску на борту корабля U.S.S. Henderson. Плавание заняло два дня, президент играл в покер, предвкушая встречу с жителями самой северной территории США. В то время Аляска ещё не имела статуса штата, поскольку в Вашингтоне опасались, что, сделавшись штатом, Аляска получит право на выдвижение двух сенаторов и одного конгрессмена — и эти голоса могут нарушить сложившийся в стране баланс политических сил.

Президентская поездка 1923 года была блестящей в буквальном смысле. Золотое сияние сопровождало Гардинга на Аляске. Ему постоянно дарили дорогие сувениры, символизирующие природные богатства края. Например, нож для бумаг, сделанный из золота, намытого в аляскинских ручьях. Кульминацией поездки стало торжественное соединение железной дороги в центральной части полуострова. Президент забил «золотой костыль» на мосту через реку Танану. В благодарность местные власти подарили ему миниатюрную модель этого самого моста. Хоть не из золота, но блестящую. И даже на обратном пути, в Пресс-клубе города Сиэтла, где президент прочёл лекцию о журналистике, он получил в подарок членскую карточку клуба, отлитую из настоящего золота. Если бы не обширный инфаркт, 29-й Президент США мог бы сравняться с царём Мидасом и его мифологическими способностями превращать всё вокруг в золото.

Слухи об отравлении на почве ревности пошли из-за того, что в президентском окружении все знали о внебрачных связях Гардинга. А его законная супруга Флоренс не разрешила проводить вскрытие и распорядилась забальзамировать тело прямо в номере отеля, где скончался президент.

Мост к азиатскому континенту и всем его народам

Полноценным штатом Аляска стала только в 1959 году. Этот факт породил целую конспирологическую теорию в СССР и постсоветской России, согласно которой Александр II вовсе не продал Аляску американцам, а всего лишь сдал в аренду на 99 лет. И якобы «у нас есть право» потребовать её назад. Распространяться она стала после Карибского кризиса. Возможно, как реакция на то, что СССР пришлось отыграть назад с установкой ракет на Кубе. Мол, заберём назад Аляску — и там поставим. Посмотрим, что запоёте.

Президентом США, посетившим штат Аляска в 1960 году, был Дуайт Эйзенхауэр. Собственно, он прилетел в Анкоридж, чтобы поздравить жителей новорождённого 49-го штата с обретением государственной субъектности. Потому что: штат (state) = государство. В своей речи, произнесённой на авиабазе Elmendorf близ Анкориджа, Эйзенхауэр назвал Аляску «мостом к азиатскому континенту и всем его народам». Можно представить, сколько беспокойства эта президентская метафора вызвала в Москве — всего через два года разразился Карибский кризис.

Обращаясь к народу Аляски, Эйзенхауэр сказал: «Мой отец был ребёнком, когда здесь ещё развевался российский флаг. Сомневаюсь, что многие в то время мечтали о том, что она станет штатом ещё при их жизни… Что касается меня лично, то, вспоминая своё детство, для всех нас, по крайней мере в Канзасе, Аляска была синонимом золота и роскоши Юкона и Клондайка; родины хлеба на закваске и эскимосов, наиболее известной благодаря Джеку Лондону и Роберту Сервису. Мы воспринимали её как суровый арктический край, новое и нетронутое владение».

Дуайт Эйзенхауэр подписал прокламацию о принятии Аляски в Союз в качестве 49-го штата 3 января 1959 года. Газета «Нью-Йорк Таймс» напоминала своим читателям о том, что эта земля перешла во владение США в 1867 году, когда Уильям Сьюард, государственный секретарь при президенте Эндрю Джонсоне, заключил сделку о покупке у России этой территории площадью 586 000 квадратных миль за 7,2 миллиона долларов (менее 2 центов за акр или 5 долларов за квадратный километр).

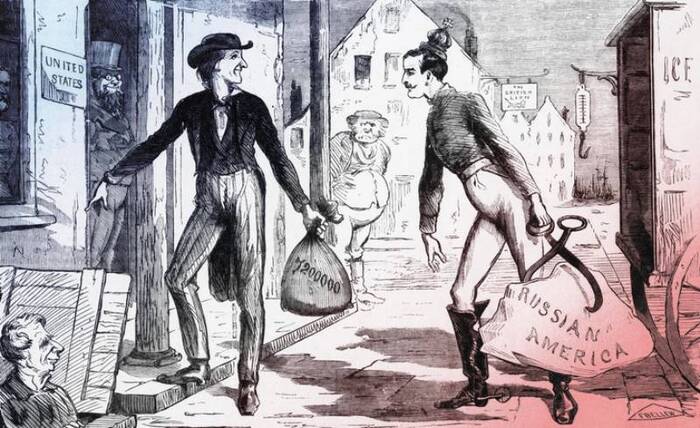

«Решение Сьюарда было высмеяно американской прессой, которая не видела никакого потенциала в этой обширной и малонаселённой территории. В течение десятилетий после покупки Аляску называли «глупостью Сьюарда» или «холодильником Сьюарда». Это мнение изменилось только в 1896 году с открытием месторождений золота на соседней территории Юкон, что побудило десятки тысяч людей отправиться на Аляску. Золотая лихорадка также привела к расцвету горнодобывающей промышленности, развитию транспортной сети и подъёму городов», — писала NYT.

Политическая карикатура Фрэнка Беллью, высмеивающая покупку Аляски Соединенными Штатами у России в 1867 году. В те годы Аляску называли Русской Америкой

Краткая история русско-американской сделки

Русские открыли Америку со стороны Аляски в 1648 году и регулярно начали плавать туда за бобровым мехом в XVIII веке. Но официально Российская империя владела этой территорией меньше ста лет, с момента основания Русско-Американской компании (в числе акционеров был император Павел и члены императорской семьи) в 1799 году и до продажи полуострова американцам в 1867-м. Все это время в Петербурге сомневались — нужна ли нам Аляска. Поэтому, когда у единственного заморского владения империи появился серьёзный противник — генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв-Амурский — ему не стоило большого труда убедить правительство в том, что деньги лучше вкладывать в развитие Дальневосточной Азиатской части страны, а не швырять их через Берингов пролив.

В 1853 году Муравьёв-Амурский писал Николаю Первому: «Должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придётся им уступить североамериканские владения наши».

Проигранная Россией Крымская война актуализировала тему. Способность империи защитить Аляску от потенциальной атаки британского флота вызывала сомнения. Уж лучше продать. Это была вполне реальная политика — продавать территорию, пока она сама не отвалилась и не упала в руки американцам (которые, впрочем, тоже не горели желанием выкладывать деньги за этот огромный холодильник).

Решение о продаже было принято уже Александром Вторым. 28 декабря 1866 года на особом тайном заседании, в котором участвовали сам император, великий князь Константин, министры финансов и морского министерства, а также российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Стекль, было решено, что Аляска будет продана, но хорошо бы выручить за неё хотя бы пять миллионов долларов. Предприимчивому барону удалось выторговать даже больше — 7 миллионов 200 тысяч. Договор купли-продажи был подписан 30 марта 1867 года. Но денег пришлось ждать больше года, причём $165 тысяч остались в США и были потрачены на взятки сенаторам, многие из которых не понимали, зачем совершается эта покупка.

В 1868 году над Ново-Архангельском (ныне Анкоридж) был спущен российский флаг, а сотрудники Русско-Американской компании эвакуировались на другую сторону пролива. Началась американская история полуострова.

Рандеву антикоммунистов

В 1984 году на Аляске состоялась встреча, приблизившая «крупнейшую геополитическую катастрофу XX века», которой (по мнению В. В. Путина) является распад Советского Союза. В феврале того года, совершая поездку по странам Тихого океана, Папа Римский Иоанн Павел II сделал остановку в Фэрбенксе на Аляске, чтобы встретиться с президентом США Рональдом Рейганом. Формально папский самолёт приземлился в далёком северном аэропорту для «дозаправки». А тут как раз (по чистой случайности) мимо проезжал президент Соединённых Штатов. Разумеется, два великих человека, бывший актёр Краковского театра и ветеран Голливуда, не могли не встретиться.

Президент Рональд Рейган встречает папу римского Иоанна Павла II, прибывшего в Фэрбанкс. Аляска, США, 2 мая 1984 года. Фото Scott Stewart / AP

Причиной такой странной сюжетной завязки было то, что между Ватиканом и США до того момента не существовало дипломатических отношений. Встреча на Аляске стала символом сближения Святого Престола и Белого дома. По итогам встречи между ведущей мировой державой и самым маленьким государством мира были установлены полноценные дипломатические отношения. Кроме того, остановка в Фэрбенксе стала началом большой дружбы между Рональдом Рейганом и Иоанном Павлом II. Кроме любви к драматическому искусству их объединяла нелюбовь к коммунизму, с которым они договорились бороться совместными усилиями.

Папа своим моральным авторитетом поддерживал «Солидарность» и всех добрых католиков, выступающих против режима генерала Ярузельского. Рейган брал Кремль «на слабо», продвигая программу «звёздных войн». Именно этот этап гонки вооружений подорвал советскую экономику. Дружба понтифика и политика продолжалась два десятилетия. 5 июня 2004 года, в знак личной симпатии, Иоанн Павел II направил свои соболезнования по поводу кончины Рональда Рейгана его супруге Нэнси, а не тогдашнему президенту США Бушу-младшему.

Эпилог

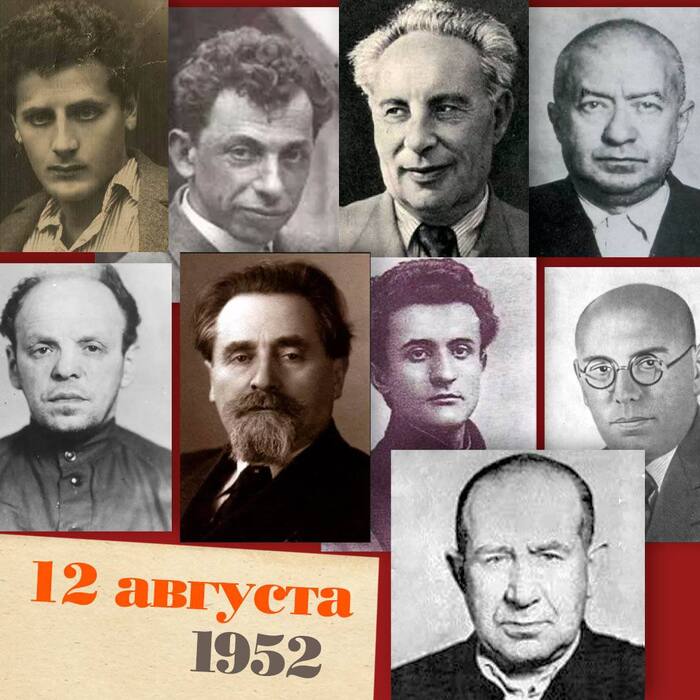

Владимир Путин станет первым главой российского государства, который ступит на землю бывшей нашей заморской колонии. Его предшественником мог быть Иосиф Сталин, поскольку в 1943 году Аляска обсуждалась в качестве места проведения международной конференции союзников. И это было бы гораздо логичнее и символичнее, учитывая, что вскоре после победы над Германией бывшие союзники вступили в «холодную войну». Однако Сталин предпочитал отправлять в Арктику троцкистов и других «врагов народа», а лично для себя выбирал уютные черноморские дворцы в субтропиках. Поэтому послевоенный мир, конец которого мы наблюдаем прямо сейчас, называется «ялтинским». После 15 августа этого года он, возможно, станет «аляскинским».