Тысячеликий антигерой. История Юрия Трапезундского: авантюриста, убийцы, предателя и верного слуги Его царского величества

Тысячеликий антигерой

Принято считать, что история не терпит сослагательного наклонения. В действительности же она терпит всё и во всё, а уж разных лихих людишек, что плевать хотели на любые правила и условности, любит пылко и нежно. На дворе семнадцатый век, эпоха религиозных войн, абсолютизма и продолжающихся великих географических открытий, настоящий рай для авантюристов всех мастей. Но даже на этом пестром фоне биография грека, известного в русских документах как Юрий Иванов сын Трапезундский, выглядит как сценарий плутовского романа, написанный циником с богатым воображением. Забудьте о благородных корсарах и идейных наемниках. Наш герой — продукт своего времени: жестокий, беспринципный и феноменально живучий. Мы даже не знаем его настоящего имени, только русифицированную версию — Юрий, и отчество по отцу — Иван. Можно лишь предположить, что изначально героя нашей истории звали Георгием, поскольку имя Юрий — его упрощенная производная версия. Вся его ранняя биография — это клубок из двух противоречащих друг другу рассказов, которые он поведал московским дьякам в Посольском приказе в 1627 и 1633 годах. И в этих расхождениях кроется вся суть этого человека, для которого ложь была не грехом, а рабочим инструментом.

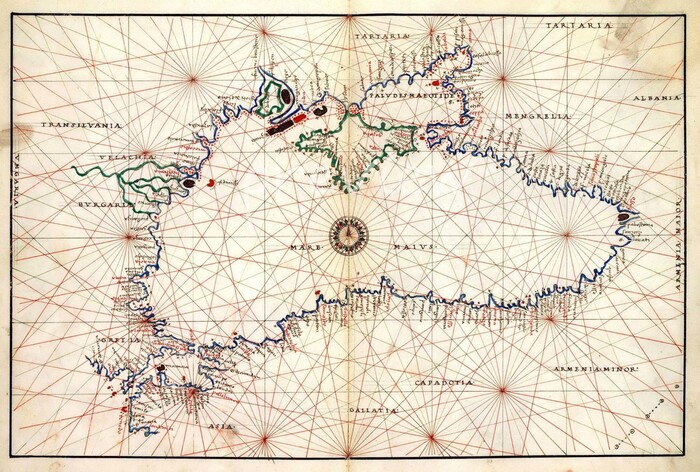

Родился он в Трапезунде, бывшем осколке великой Византии, который к тому времени уже почти два столетия находился под властью Османской империи. Этот портовый город на Черном море был плавильным котлом народов и религий. Здесь бок о бок жили греки, турки, армяне, генуэзцы, и молодой человек с детства впитал эту атмосферу, научившись находить общий язык с кем угодно. Он свободно владел греческим, турецким, татарским и, что самое важное для его будущей карьеры, итальянским — лингва франка всего Средиземноморья. В документах его социальный статус туманно определен как «служилый человек», а занятие отца — «гайдуцкая служба». Это не дворянин, не купец, а, скорее всего, охранник на торговых судах. Обычная работа для крепкого парня в неспокойном регионе. В один прекрасный день, где-то в 20-х годах XVII века, он нанялся на греческий корабль, груженный зерном и направлявшийся в Стамбул. Казалось бы, что могло пойти не так?

В Средиземном море, на перекрестье торговых путей и пиратских засад, их судно было атаковано. В первом своем рассказе Юрий утверждал, что их захватили «турские люди», а он стал невольником на галере. Классическая история, вызывающая сочувствие. Но спустя шесть лет, на втором допросе, он уже говорил о корабле «арабских разбойников», то есть алжирских пиратов, и скромно умолчал о своем рабском статусе. Если сложить две версии, вырисовывается куда более реалистичная картина. Скорее всего, его действительно захватили, но на галере он пробыл недолго. Берберийские пираты, чьей основной базой был Алжир, представляли собой грозную силу, фактически независимое государство, жившее за счет грабежа и работорговли. По оценкам историков, с XVI по XIX век они захватили и продали в рабство от 1 до 1,25 миллиона европейцев. Но для человека вроде нашего Юрца, с его знанием языков и отсутствием моральных терзаний, был и другой путь. Вместо того чтобы грести до конца своих дней, он, по всей видимости, сумел доказать свою полезность и сам стал одним из корсаров. Как он сам выразился, «ходил для добычи с арапы на море под немецких людей», то есть грабил европейские суда. Интересно, что в таких случаях от ренегата обычно требовалось принять ислам, потому что корсары не допускали в свои команды иноверцев, место которым было только на веслах. Практически наверняка это процедуру пришлось пройти и Юрию, о чем он тактично умолчал.

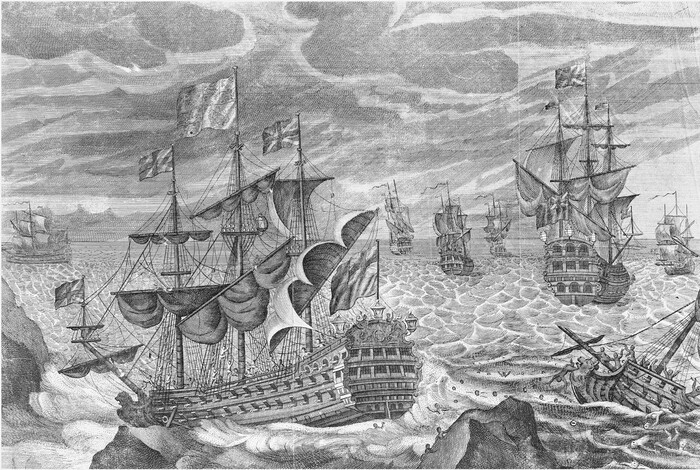

Его карьера морского разбойника оборвалась так же внезапно, как и началась. У испанских берегов их галера столкнулась с испанским же флотом. И здесь наш герой снова демонстрирует чудеса изворотливости. В своей первой, «невольничьей» версии он рассказывает героическую историю о восстании рабов. Якобы ночью, когда команда уснула, гребцы перерезали мусульман и сдали корабль испанцам. «И тъ де турские люди поуснули и они де неволники тех турских людей всех побили». Очень удобно, чтобы предстать в глазах католиков-испанцев не пиратом, а борцом за свободу. Скорее всего, никакого бунта не было, а была обычная морская стычка, в которой пираты проиграли. Оказавшись в плену у испанцев, он моментально сменил личину. В католической Испании, где правила династия Габсбургов, быть православным греком было невыгодно. Поэтому он, свободно владеющий итальянским, представился итальянцем-католиком. Этот маневр позволил ему не только избежать каторги, но и получить свободу. Из Испании он перебрался во Фландрию, которая тогда была испанской территорией, а оттуда — в протестантскую Голландию, главного врага Испании.

В Республике Соединенных Провинций, переживавшей свой золотой век, он снова нанялся на корабль. Но море упорно не хотело отпускать его. В ходе очередной морской баталии, на этот раз между голландцами и англичанами, он снова попал в плен. Оказавшись в Англии, он опять провернул свой коронный трюк. Перед англичанами, которые с подозрением относились к католикам, он снова стал тем, кем был рожден — православным греком. В Лондоне того времени уже существовала небольшая, но влиятельная греческая община, и он быстро нашел там покровителей. Вероятно, именно там он познакомился с братьями Иваном и Дмитрием Альбертусами-Далмацкими, которые считались потомками византийских императоров Палеологов. Возможно, именно они и подсказали ему следующий пункт назначения. Услышав о том, что в далекой Москве царь Михаил Федорович щедро платит иностранным наемникам, особенно единоверцам-православным, Юрий решил, что его одиссея в Старом Свете окончена. В августе 1627 года на английском корабле он прибыл в Архангельск, чтобы, как он заявил чиновникам, «служить государю верою и правдою, слыша к иноземцем царьское жалованье и неизреченную милость». Бывший пират и вечный хамелеон начинал новую главу своей жизни, даже не подозревая, что самые невероятные его приключения еще впереди.

Солдат, перебежчик, интриган

Прибыв в Москву, Юрий Трапезундский угодил в среду, идеально подходящую для человека его склада. Русское царство под управлением первого Романова, Михаила Федоровича, отчаянно пыталось оправиться от потрясений Смутного времени и модернизировать свою армию. Для этого создавались «полки нового строя», и на службу активно привлекали иностранцев. Европейские наемники — немцы, шотландцы, голландцы — ценились высоко, но к православным грекам отношение было особенным. Их воспринимали не просто как наемников, а как единоверцев, носителей наследия павшей Византии. В Посольском приказе, где его тщательно допросили, Юрий разыграл карту гонимого за веру странника, и ему поверили. Его зачислили рядовым в «греческую роту», входившую в состав элитного «Большого полка». Жалованье ему положили царское: «подъемные» в 12 рублей, солидное по тем временам сукно на мундир и ежедневный «корм» в 10 алтын. Вскоре ему определили и поместно-денежный оклад в 250 четей земли и 12 рублей годовых. Это были серьезные деньги, ставившие его в один ряд с мелкопоместным дворянством. Наш герой быстро освоился в Москве, женился на русской девушке, завел детей и, казалось, остепенился. Но спокойная жизнь была не для него. В 1632 году грянула Смоленская война.

Россия решила воспользоваться смертью польского короля Сигизмунда III и отвоевать Смоленск, утерянный в годы Смуты. «Греческая рота» в составе армии воеводы Михаила Шеина отправилась на запад. И здесь биография Трапезундского снова упирается в развилку, распадаясь на две версии. Согласно той, что он сам позже рассказал в Москве, его отряд из десяти человек, отправившись на заготовку фуража, заблудился в лесу во время метели и через два дня блужданий наткнулся на поляков, которые и взяли их в плен. Удобная и ни к чему не обязывающая история. Однако реальность, похоже, была куда прозаичнее и циничнее. Спустя некоторое время русские перехватили польского лазутчика с письмом, в котором среди прочих перебежчиков, снабжавших поляков информацией о состоянии русской армии, фигурировало и имя Юрия Трапезундского. Судя по всему, он не попал в плен, а сознательно перешел на сторону врага, прихватив с собой небольшой отряд единомышленников-предателей. Для человека, сменившего столько флагов, это был всего лишь очередной деловой ход.

В польском лагере его ждал не допрос с пристрастием, а почти королевский прием. Он снова провернул свой коронный трюк. Перед поляками он предстал уже не православным греком, а знатным итальянцем-католиком, оказавшимся на русской службе по прихоти судьбы. Его рассказы были настолько убедительны, что его удостоили личной аудиенции высшие чины Речи Посполитой, включая великого гетмана литовского Льва Сапегу и наследника престола, королевича Владислава.

В Речи Посполитой короля выбирал сейм, поэтому после смерти венценосного батюшки Владислав не унаследовал трон автоматически, а еще целых полгода пробыл в статусе королевича, ожидая, пока его кандидатуру утвердит шляхта.

С последним, ставшим вскоре королем Владиславом IV, он, по его собственным словам, настолько сблизился, что ездил в одной карете и вел на итальянском языке беседы о высокой политике. Вероятно, он снабжал поляков ценными сведениями о русской армии, ее численности и моральном духе, что было крайне важно в условиях затянувшейся осады Смоленска. Но и полякам он, похоже, не собирался служить верой и правдой. Находясь в Кракове, он умудрился встретиться с послом крымского хана, перед которым предстал уже турецким мусульманином, выведывая информацию о планах татар. Он играл в свою игру, где все стороны были лишь фигурами на его личной шахматной доске.

Казалось, путь назад ему заказан. Он — изменник, чье предательство было задокументировано. Но Трапезундский обладал не только наглостью, но и поистине звериной интуицией. После окончания войны, когда поляки отпустили его «домой в Италию», он не поехал на юг. Вместо этого он через охваченную Тридцатилетней войной Германию добрался до Амстердама. Там он встретился со своим земляком, которому также удалось бежать из русского плена, и провернул одну интересную аферу. Наш Юрец каким-то образом раздобыл рекомендательную грамоту от самого штатгальтера Нидерландов, Фридриха Генриха Оранского. С этой бумагой в кармане он сел на голландский корабль и во второй раз в жизни приплыл в Архангельск, откуда путь ему был один — в столицу.

А в Москве его уже ждали. Дело об измене никто закрывать не собирался, напротив — оно было в самом разгаре. Русская жена Юрия и его дети уже были сосланы в Устюг, и теперь оставалось дождаться самого виновника торжества. Как только наш авантюрист ступил на русскую землицу, его тут же взяли под белы рученьки и потащили в Посольский приказ на допрос. И здесь он превзошел сам себя. Он рассказал дьякам свою вторую, отредактированную версию биографии, полную пиратской романтики и героической борьбы, представив свой переход к полякам как вынужденный плен. И ему поверили! Возможно, сработала грамота голландского правителя. Возможно, его знания о европейской политике и польской армии были слишком ценны, чтобы просто сгноить его в тюрьме. А возможно, московские власти решили, что такого беспринципного, но деятельного и умного проходимца лучше держать при себе, на виду — авось еще пригодится. Как гласит официальный документ: «И по государеву указу велено государева служба служить и государева жалованья кормовые деньги давати по прежнему… А жену ево Юшкину и з детьми с Устюга указали государь и светеишии патриарх взяти к Москве и отдати ему».

Его не просто помиловали. Его карьера стремительно пошла в гору. В 1635 году он уже поручик. Его отправляют на южные рубежи, на Тульско-Белгородскую засечную черту, где он храбро — без шуток! — сражается с крымскими татарами. В стычке под Ливнами он проявляет себя как отважный воин и получает награду. А в 1637 году бывший пират, раб, наемник и государственный изменник Юрий Трапезундский становится ротмистром и возглавляет всю «греческую роту». Получив власть, он немедленно начал использовать ее в своих интересах, положив начало новому витку своей карьеры — придворного интригана.

Став начальником, Юрий развернулся во всю ширь. Москва XVII века была городом, где интрига была таким же обыденным делом, как торговля или молитва, и греческая община не была исключением. Напротив, потомки византийцев, привыкшие выживать под пятой Османской империи, принесли с собой в Россию все свое искусство подковерной борьбы. Как писал современник: «А живут они все в единои слободе, пьют и ядят вместе, кумовство и сватовство у них заодно…». Но за этим фасадом единства кипела яростная борьба за влияние, должности и царскую милость. Трапезундский, став ротмистром, оказался на вершине этой пирамиды и принялся безжалостно расчищать пространство вокруг себя. Он помогал нужным землякам подтверждать их липовые дворянские титулы, а неугодных топил в доносах и кляузах. Рукоприкладство стало его фирменным стилем. В 1638 году он подал жалобу на некоего Григория Савельева Гречанинина, обвинив того в нападении. В своей челобитной Юрий живописал, как он, отец-командир, по-отечески отчитал подчиненного: «За что ты, Григореи, товарыщев своих бьешь и матерны бранишь?». В ответ, по его словам, неблагодарный Гречанинин «учал меня… лаять и… по щокам меня… учал бить и за бороду драть и с саблею наголо ко двору моему приходить». Картина маслом: оскорбленный начальник и буйный подчиненный. Вот только, скорее всего, все было с точностью до наоборот.

Но кулаками и кляузами дело не ограничивалось. За время его командования из «греческой роты» при загадочных обстоятельствах исчезло тринадцать человек. Их просто списали, но в общине шептались, что неугодных ротмистру людей его подручные попросту тайно прикопали где-то за городом. Прямых доказательств не было, но сама атмосфера страха, которую он создал в своем подразделении, говорила о многом. Однако настоящая катастрофа разразилась, когда Трапезундский замахнулся на действительно влиятельных людей — семью князей Алибеевых-Македонских и их соратника Дмитрия Альбертуса. Причина этого конфликта была не в личной ссоре, а в борьбе за абсолютную власть. Трапезундский не хотел быть одним из лидеров греческой общины, он хотел быть единственным. Алибеевы-Македонские, знатные и влиятельные, были его прямыми конкурентами. Более того, есть все основания считать, что Дмитрий Альбертус был его бывшим покровителем, который помог ему на первых порах в Москве. Атакуя его, Юрий не просто устранял соперника, но и демонстративно рвал узы зависимости, показывая всем, что теперь он сам себе хозяин. Он ударил по самому уязвимому месту — по легитимности их статуса, заявив, «будто они были не князья» в своей земле. Для иммигранта дворянский титул был основой всего: жалованья, земли, положения при дворе. Лишив их титула, он бы их уничтожил. Для этого он состряпал подложную челобитную якобы от имени двадцати трех своих подчиненных, заставив их подписать пустые листы, на которые уже сам Юрий затем добавил текст обращения. Но в этот раз он просчитался. Алибеевы оказались ему не по зубам. Они не только смогли защитить свой титул, но и нанесли сокрушительный ответный удар. Они быстро выяснили, кто был инициатором доноса, и его прошлое снова всплыло во всех неприглядных деталях. В приговоре его назвали без обиняков: «ведомои вор и крестопреступник». В 1642 году его лишили всех званий и отправили в ссылку. Для человека, видевшего полмира, Сибирь, казалось, должна была стать концом пути. Но не для нашего Юрца, котором и сам черт был не брат. Что же, Сибирь — так Сибирь, находчивый человек нигде не потеряется. И он не потерялся.

Этапом из Москвы, зла немеряно

В 1642 году, лишенный чинов и милости, Юрий Трапезундский отправился по этапу в Сибирь. Для большинства это был бы билет в один конец, в безвестность и забвение. Томск, куда его сослали, был не просто далекой окраиной, а настоящим краем света — суровый, дикий фронтир, где жизнь стоила дешево, а царская рука была далека и немощна. Его семья, судя по всему, отправилась с ним, однако об их дальнейшей судьбе летописи молчат — приказным дьякам куда интереснее был сам Юрий.

Бывший ротмистр, привыкший к столичным интригам и европейским дворам, казалось, был обречен сгинуть в снегах, доживая свой век в роли рядового казака. Но Сибирь XVII века была не только местом ссылки, но и землей колоссальных возможностей для людей без совести и страха. Это был мир, живущий по своим законам, медвежий угол для служилых казаков, беглых крестьян, ссыльных преступников всех мастей и коренных народов, которых пытались подчинить и обложить данью. Здесь, за тысячи верст от Москвы, приказы царя доходили с опозданием на месяцы, а то и годы, и суд вершил не закон, а острая сабля. А нашему-то герою только того и надобно. Он не горевал и не раскаивался. Он просто оценил новую обстановку и начал действовать, ведь для человека, обогнувшего всю Европу от Алжира до Архангельска, Томск был лишь очередной точкой на карте.

В диких сибирских землях, где постоянно не хватало опытных военных, человек вроде Трапезундского, с его-то реноме, был на вес золота. А то, что он государственный преступник — ну, у всех свои недостатки. Его быстро вернули на службу, хоть и в низшем чине. Он участвовал в походах на кочевников, собирал ясак — пушную дань с местного населения — и быстро доказал свою полезность. Его деятельная натура и отсутствие щепетильности не остались незамеченными. Вскоре он нашел нового покровителя, самого могущественного человека в регионе — томского воеводу, князя Осипа Щербатова. Воевода, будучи полновластным хозяином вдали от Москвы, быстро разглядел в ссыльном греке родственную душу и идеального подельника для своих темных дел. Щербатов, как и многие сибирские воеводы того времени, рассматривал свою должность не как служение государю, а как возможность быстро и сказочно обогатиться. Власть его была практически абсолютной, а контроль из центра — минимальным. Он был местным царьком, и ему нужен был такой же беспринципный и деятельный помощник. Так начался новый, сибирский этап карьеры нашего авантюриста, на этот раз в роли коррупционера и казнокрада.

Схема, которую они наладили, была постой, но рабочей. Щербатов, пользуясь своим положением, утаивал значительную часть пушнины, собиравшейся с сибирских аборигенов для отправки в государеву казну. Мех в то время был главной валютой России, ее «мягким золотом», основой экспорта и важной статьей доходов казны. Юрий стал правой рукой воеводы в этом бизнесе. Он лично ездил в самые отдаленные ясачные волости, на Чулым и в Мелесский острог, где занимался незаконной торговлей. Как отмечалось позже в челобитных на воеводу: «Да он же, князь Осип, посылал от собя с товары… и вино с сыном боярским с Юрьем Тропизонским да служивыми людьми и велел на те свои товары покупать у твоих государевых служивых ясашных людей всякую мяхкую рухледь». По сути, они обменивали казенные товары и водку, спаивая местное население, на лучшие соболиные и лисьи шкуры, которые затем присваивали себе. Это был невероятно прибыльный бизнес, позволивший ссыльному греку снова обрести богатство и влияние. Он жил не тужил, став теневым хозяином томского уезда.

Но любой криминальный союз держится на балансе интересов, а жадность воеводы Щербатова, видимо, перешла все границы. Он обворовывал не только казну, но и своих подчиненных — служилых людей, казаков, которые несли основную тяжесть службы на фронтире. Недовольство в Томске нарастало, и в 1648 году оно вылилось в открытый бунт. Казаки и посадские люди, доведенные до отчаяния поборами и самоуправством, составили челобитную на имя царя Алексея Михайловича, где перечисляли все злодеяния воеводы и его подельников, среди которых, разумеется, фигурировал и Юрий. Почувствовав, что запахло жареным, Щербатов бежал из города, отправив в Москву свой собственный донос, где выставлял себя жертвой мятежа. Трапезундский оказался между молотом и наковальней. Его имя было в челобитной бунтовщиков, и оставаться верным бежавшему покровителю было самоубийством. Немного подумав, он сделал то, что умел лучше всего — переметнулся на сторону победителей.

Он не просто присоединился к восставшим, он их возглавил. Вчерашний главный помощник воеводы-казнокрада в одночасье стал ярым борцом за народную справедливость. Каким-то образом он смог заболтать мятежников, выставить себя их другом, а все лихоимство — списать на беглого воеводу, который все равно никак не смог бы за себя ответить. Как ему это удалось — одному черту ведомо. Вместе со своими новыми товарищами он организовал погоню за людьми Щербатова, пытавшимися удрать вместе с награбленным добром по водам Томи. Беглецов настигли и жестоко избили. Но на этом бунтовщики не остановились. Их следующей жертвой стал священник Сидор Лазарев, который не побоялся писать доносы на бесчинства воеводы и его шайки, включая Трапезундского, тобольскому архиепископу. Возникает вопрос: разве священник и восставшие были не на одной стороне? Ведь и он, и они писали челобитные против Щербатова. Формально — да, но Юрий-то теперь заделался в борцы за все хорошее против всего плохого. А батюшка прекрасно знал и помнил, «кем был Паниковский до революции». Да и вообще, священник действовал не в интересах будущих бунтовщиков, а против всей коррумпированной системы. Когда же Трапезундский, спасая свою шкуру, возглавил восстание, Лазарев превратился для него из ситуативного союзника в смертельно опасного свидетеля его недавнего прошлого. За это отца Сидора забили насмерть палками на глазах у его жены и детей.

И вот тут происходит самый невероятный поворот во всей этой сибирской саге. Бунт нужно было как-то легализовать в глазах Москвы. Восставшие понимали, что без царского прощения их всех ждет плаха. Им нужен был человек, который смог бы поехать в столицу, доставить их челобитную и убедить царя в их правоте. И кого же они выбрали для этой миссии? Да вы уже и так знаете. Конечно же, самого красноречивого, наглого и изворотливого из своих рядов — Юрия Трапезундского. Ирония ситуации была запредельной: человек, который несколько лет вместе с воеводой грабил казну и служилых людей, теперь ехал в Москву жаловаться на этого самого воеводу от имени им же ограбленных. В качестве взятки и доказательства своей верности он вез с собой утаенные запасы мехов — тех самых мехов, которые он сам же и помогал воровать. Бывший пират, изменник, интриган и убийца отправился в столицу в новой для себя роли — народного заступника.

Наш пострел везде поспел

После многих недель пути по сибирскому тракту, сквозь пыль и грязь, в 1649 году в Москву прибыла делегация из мятежного Томска. Столица встретила их настороженно. Во главе делегации, на виду у стрелецких патрулей и любопытных горожан, стоял человек, чье обветренное лицо и цепкий взгляд выдавали в нем не смиренного просителя, а хищника, попавшего в чужие угодья. Это был Юрий Трапезундский. Он вез царю Алексею Михайловичу челобитную от бунтовщиков и обоз, груженный «мягким золотом» — пушниной, которую сам же помогал красть у государевой казны. Прибыли они в неурочный час — воздух Москвы был еще густым от страха и подозрений после Соляного бунта 1648 года, когда разъяренная толпа растерзала нескольких влиятельных бояр прямо у стен Кремля. Власть, напуганная до смерти, с параноидальной подозрительностью относилась к любым проявлениям народного недовольства, особенно к вооруженным восстаниям на далеких окраинах. А Трапезундский был не просто просителем, он был послом от победившего бунта, одним из его вождей, чьи руки были по локоть в крови, включая кровь священника. Любой другой на его месте уже давно вдыхал бы сырой, затхлый воздух застенков Сибирского приказа. Но не Юрий Трапезундский.

Прибыв в столицу, он быстро оценил обстановку. В приказах уже лежали доносы сбежавшего воеводы Щербатова, который, разумеется, выставлял себя невинной жертвой, а всех восставших — ворами и разбойниками. Верили, конечно, ему — родовитому князю, а не каким-то там сибирским казакам. Увидев, что дело пахнет не царской милостью, а плахой, Трапезундский моментально, в лучших традициях своей биографии, «переобулся в воздухе». В Сибирском приказе, куда его доставили для дачи показаний, он разыграл свой величайший спектакль. Из вождя восстания он превратился в жертву обстоятельств. Он рассказывал, как злодей-воевода грабил народ, как вспыхнул праведный гнев служилых людей, и как его, верного государева слугу, силой заставили примкнуть к бунтовщикам. А затем, войдя в раж, он предложил сделку: он, и только он, знает всю подноготную бунта и готов сдать всех зачинщиков с потрохами.

Это было именно то, что хотели услышать московские власти. Им нужен был не просто козел отпущения, а человек, который поможет им восстановить контроль и показательно наказать виновных, не разбираясь в тонкостях сибирских обид. Трапезундский стал для них бесценным источником информации. Он предал всех своих вчерашних товарищей по оружию, тех, кто доверил ему свою судьбу и отправил в Москву в качестве своего представителя. Он подробно расписал, кто и какую роль играл в восстании, кто убивал священника, кто грабил воеводское имущество. Себя же он выставил чуть ли не тайным агентом властей в стане врага, который только и ждал момента, чтобы восстановить справедливость. И самое поразительное в этой истории — ему снова поверили.

Результат этого предательства превзошел все самые смелые ожидания. Вместо того чтобы разделить участь своих подельников, которых ждала ссылка и каторга, Юрий Трапезундский получил полное прощение и неслыханную награду. В 1649 году, всего через год после того, как он возглавил кровавый бунт в Томске, его не просто восстановили на службе. Его вернули в Москву и… снова назначили ротмистром «греческой роты»! Это был апофеоз его карьеры, пик его невероятной способности выходить сухим из воды. Ссыльный каторжник, казнокрад, изменник и убийца снова стоял во главе элитного наемного подразделения в столице Русского царства. Трудно представить, что творилось в головах у его подчиненных, знавших о его «сибирских каникулах». Но факт остается фактом: на какое-то время он снова стал уважаемым и влиятельным человеком.

Вместо эпилога

Однако долго триумф Трапезундского в Москве продолжаться не мог. Одно дело — использовать полезного негодяя для решения сиюминутных проблем на далекой окраине, и совсем другое — терпеть его на виду у всего двора. Вероятно, московская верхушка довольно быстро спохватилась, осознав всю абсурдность ситуации. В 1651 году его триумфальное возвращение закончилось. Его снова отправили в Томск, но на этот раз он ехал туда не как ссыльный преступник, а как официальный представитель власти. Ему была поручена особая миссия, как раз по его натуре: вершить суд и расправу над своими же вчерашними товарищами по бунту. Парадоксально, но именно участие в «воровском круге» и последующее предательство принесли ему наивысший социальный статус в его жизни. В Сибири он получил чин «сына боярского», что фактически приравнивало его к провинциальному дворянству, и один из самых высоких денежных окладов в Томске — 14 рублей в год и большой хлебный паек.

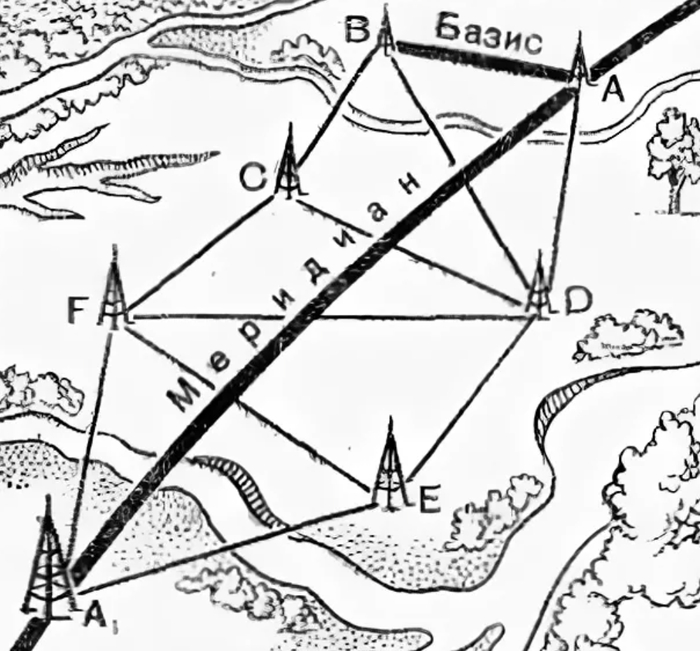

Последние годы его жизни прошли на удивление продуктивно. Он больше не участвовал в бунтах, а верой и правдой служил той самой власти, которую столько раз обманывал. Более того, на фронтире он выполнял крайне важную и нужную функцию: приводил в русское подданство кочевые племена, занимался «дозором» (инспекцией и описью) земель Басагарской волости. Удивительный контраст с его преступным прошлым. В 1658 году именно он, бывший алжирский пират, авантюрист и многократный предатель руководил строительством нового Ачинского острога, перенеся его на более удобное место между реками Чулым и Кангалом. Этот острог со временем вырос в город Ачинск, существующий и поныне в Красноярском крае. Так разбойник и проходимец оставил после себя вполне реальный и долговечный след на карте России. После 1662 года его имя исчезает из всех документов. К тому времени ему было уже за шестьдесят — возраст по тем временам более чем почтенный. Умер ли он в своей постели, окруженный почетом, или его настигла запоздалая месть кого-то из тех, кого он предал на своем долгом и извилистом пути, — мы уже никогда не узнаем. Он просто растворился в сибирских просторах, оставив после себя легенду о человеке, который мог договориться с кем угодно — с Богом, с чертом и даже с собственной совестью.

***********************

Подпишись на мой канал в Телеграм - там все выходит раньше и доступны тексты, которые я не могу выложить на Пикабу из-за ограничений объема.