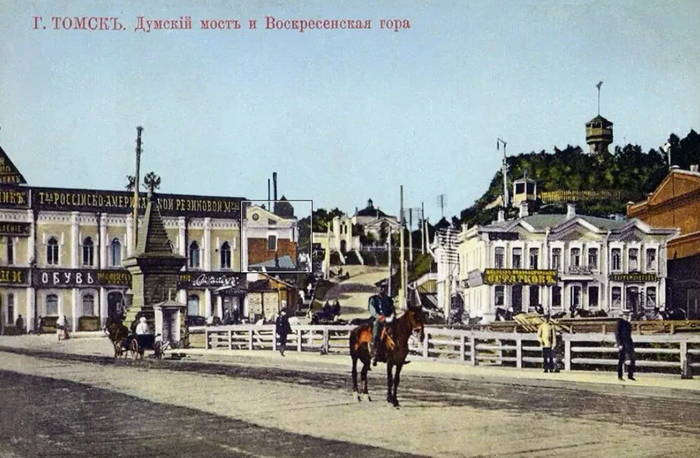

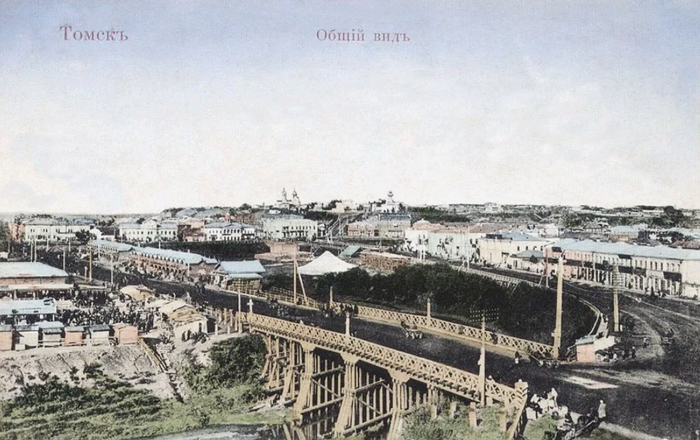

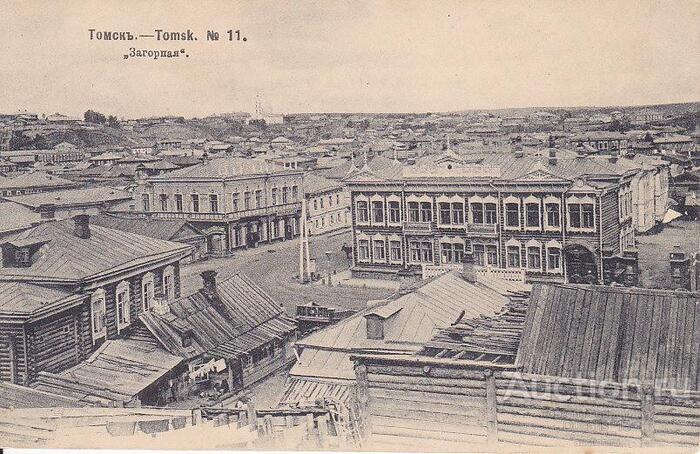

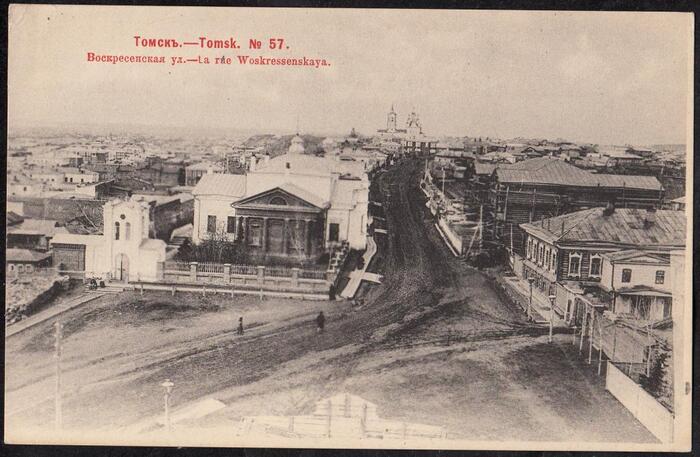

Дореволюционный Томск в фотографиях и воспоминаниях современников

Продолжаю цикл постов о жизни дореволюционных городов. На очереди Томск.

Томск был основан в 1604 году после принятии под русское подданство эуштинских татар, которые страдали от набегов воинственных татар. Изначально это была военная крепость, затем ещё и важный торговый центр, через который шли многие товары. Со второй половины 18 века Томск стал ещё и местом ссылки, что тоже добавило городу колорита. В 1804 году стал центром огромной Томской губернии, которая включала в себя территории нынешних Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Восточно-Казахстанской области (Казахстан), западные части Хакасии и Красноярского края.

В 1734 году в Томске на полтора месяца задержался профессор Академии наук Г. Ф. Миллер. Он описывал город так: «В настоящее время город Томск состоит в первую очередь из маленькой деревянной крепости, или цитадели, на самом верху северо-восточного берега томи. Крепость построена четырехугольной из бревен, по образцу деревянных домов. длина ее 50 саженей, а ширина – 30 саженей. На четырех ее углах и над двумя воротами находятся боевые башни с артиллерией из 14 медных пушек, из которых 1 пятифунтовая, 4 четырехфунтовые, 5 трехфунтовых, 3 однофунтовые, 1 в три четверти фунта и 2, калибр которых не указан. крепость, после того как построенный в 1604 году острог наполовину развалился от старости, в 7156, или 1648, году была перестроена и сейчас еще находится в довольно хорошем состоянии. Из публичных зданий в крепости находятся: соборная церковь святой троицы с колокольней на окружной крепостной стене, канцелярия, воеводский дом, цейхгауз, два деревянных амбара и три каменных подвала. в канцелярии самые старые документы и известия имеются с 7140, или 1632, года, и среди них большая часть дел, вплоть доначала нынешнего века, частично сгнила, а частично порвана. Правда, одна старая опись этой канцелярии, в которой лишь изложено по порядку содержание дел, начинается 7112 годом. На печати города изображено: пустой щит, который держат два стоящих вертикально соболя; над ними корона и вокруг стоят слова: Печать ея императорского величества города Томска.

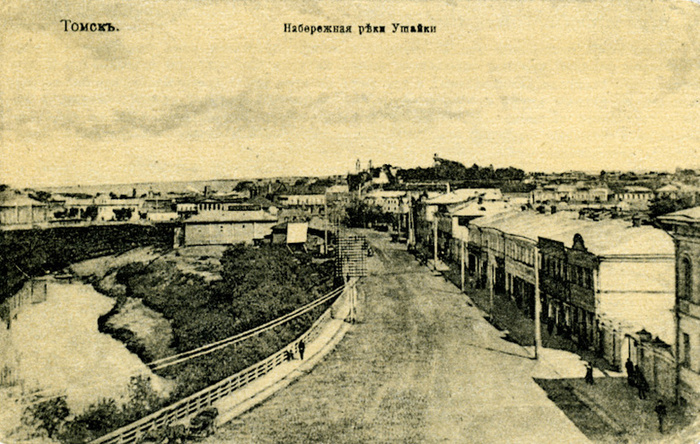

Вне крепости, частично наверху, на высоком берегу, и частично внизу, у его подножия, находятся частные дома жителей, число которых в общей сложности достигает 1500 сразу за крепостью находится маленький круглый острог из палисада, который служит жилищем для заключенных. В 200 саженях от него есть еще башня, оставшаяся от старого острога, который был построен в 7112 году. В верхнем городе находится также приходская церковь во имя вознесения господня; рядом – часовня. через середину нижнего города, немного выше крепости течет в Томь речка средних размеров, называемая Ушайкой. Она приводит в движение две мельницы, которые находятся возле моста, ведущего через речку. выше по речке находятся два монастыря: мужской – святого Алексея и женский – святого Николая; рядом приходская церковь во имя благовещения Пресвятой богородицы. Ниже Ушайки есть еще три приходские церкви: богоявления господня, святого духа и знамения Пресвятой богородицы. Рядом с Томью, по обе стороны Ушайки, находится также много домов бухарских и чатских татар, которые для исполнения службы своему богу имеют 3 мечети.

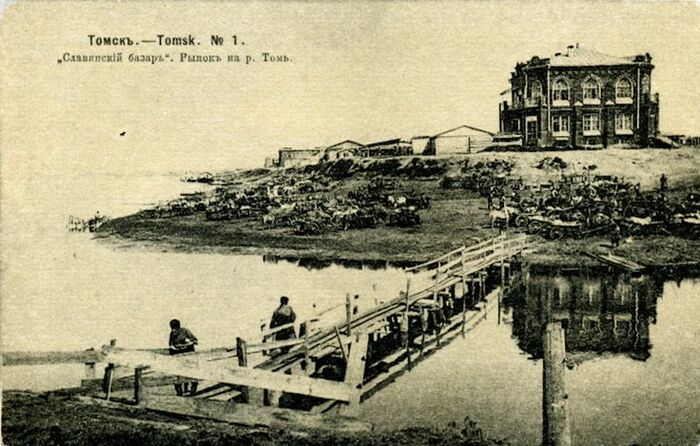

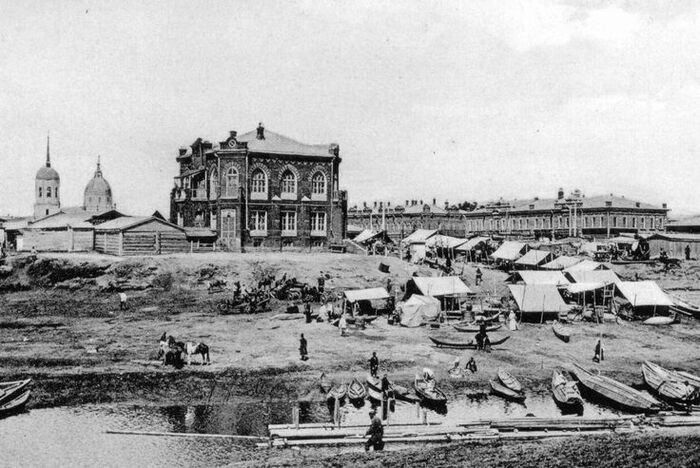

Городом и всей окрестной территорией управляет воевода. Кроме того, горожане имеют еще ратушу и особую таможню. здесь учреждена довольно хорошая торговля, для которой в нижнем городе, ниже Ушайки, построен, наконец, большой продолговатый четырехугольный деревянный гостиный двор, в котором имеется 50 лавок. Причиной тому вышеуказанное благоприятное положение города, так как зимой путь из восточных районов в Тобольск и Россию лежит через него. Точно так же часто приходят сюда караваны из Калмыкии и Малой Бухарии.

Из служилых, получающих жалованье, и ландмилиции 3 в штате Томска находятся: 20 дворян, 80 детей боярских, 300 конных и 500 пеших казаков и 93 человека чатских, эуштинских и телеутских татар. кроме того, еще одна рота регулярной милиции сибирского драгунского полка по распоряжению губернской канцелярии прошлой осенью была командирована на границы томского уезда и в Барабинскую степь для большей защиты из-за беспрерывных споров киргизских казаков».

В той же экспедиции принимал участие С. П. Крашенинников, который оставил интересные путевые заметки. Так он отмечал, что в Томске «лавок також довольно, а в них всякими товарами – китайскими и русскими – торгуют, и харчевых, в которых мясом и рыбой торгуют, а рыбы такое там довольство, что и в скоромные дни жители тамошние больше ее, нежели мясо, покупают».

Из заметок Крашенинникова: «В сем городе все почти по старине поступают, что из следующего явно есть: в поезду у них живут тысяцкие и бояры, и во время венчания, как запоют «исаия, ликуй», священник берет не жениха, но тысяцкого за руку, тысяцкий же жениха, а жених невесту, как мы 13 октября видели. У иных же бывают в поезду мальчики, которые по плечам кушаками шелковыми крест-накрест повязаны, как мы 27 октября видели. Они напереди всех ехали, а называют тех мальчиков боярами. В Тобольске сговоренные девицы по всякий день воют, тех девиц называют они похабными, которые не воют».

Из заметок Крашенинникова: «В Томской воеводской канцелярии бывши, видел близ воеводского места повешанного деревянного льва, очень нехудо вырезанного и брюхом на палку, длиною аршина в два или больше, насаженного, о котором сказывают, что оный лев прежними еще воеводами очень давно сделан. Его, когда о некаком неважном деле публично во весь народ, например, если какой человек сбежал или иное сему подобное объявлять хотят, вместо барабанного боя на базаре поутру, понеже там с утра до полудня только в лавках сидят, выносят, который видя, как многие люди сберутся, то человек, который его носит, словесно всем причину объявляет, ради которой оного льва вынести велено. А по их называется бирюч, или клич, Кликать. К тому ж у женщин кунтыши с долгими рукавами, шапки рогатые, а у мужчин русские кафтаны и бороды, которое у них в таком употреблении есть, что мы во всю нашу бытность там не видали 10 женщин, которые бы по-немецки убраны были, но все или в треухах, или с рогами, или рукава у кунтышей их по полу волочатся. А больше, такой кунтыш на голову наложивши, ходят. А мужчины такожде немногие без бород или в немецком платье ходят, но всякого чина дворяне, дети боярские, конные, пешие казаки и торговые, кроме солдат и приезжих, почти все с бородами и русское платье носят. Жители этого города пиво варят и вино про себя сидят невозбранно». (прим. Убраны по-немецки – одеты в европейскую одежду, а не русский традиционный костюм. Пётр I боролся с традиционной одеждой, а чиновники были обязаны бриться. В столице, да и на европейской части России встретить бородатого дворянина, тем более чиновника был невозможно, но в Сибири на многие формальности смотрели лояльно)

В 1804 году в Томске побывал в будущем известный мемуарист Ф. Ф. Вигель, который ехал с посольством в Китай. Среди участников посольства был племянник местного губернатора. «Селения, через кои мы проезжали, принадлежали все горному управлению. Меня удивили в них простор и опрятность двухэтажных деревянных домов и вид довольства и зажиточности мужиков; не знаю, к чему отнести их благосостояние, к собственному ли их трудолюбию, к местным ли выгодам, или к попечениям о них начальства… Чем хуже я себя чувствовал, тем более торопил своего товарища и, пробыв в дороге не с большим сутки, 18 августа на рассвете приехал в новый губернский город…

Дом, который занимал Василий Семенович, был незавидный, разумеется, для губернатора. Будучи вдов и без семейства, сказал он, помещение для него одного кажется ему достаточным; но только жалеет о том, прибавил он, что не может удержать у себя столь любезных гостей. И потому как можно ближе от себя приказал нам отвести покойную квартиру.

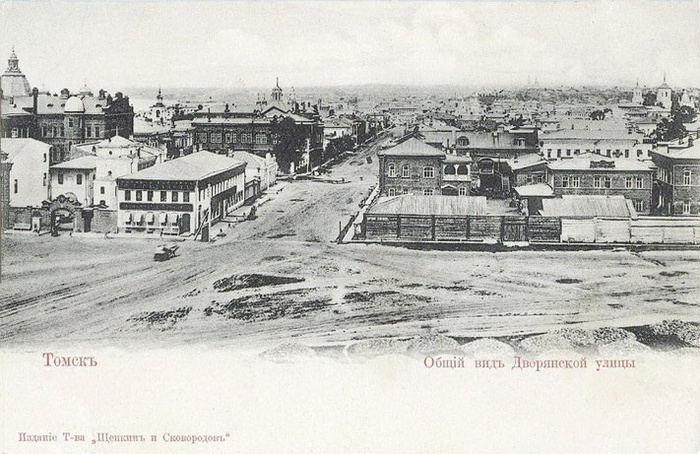

Он был человек тучный, тяжеловесный, степенный я рассудительный, всю живость ума предоставивший брату своему Александру Семеновичу; лицо он имел багровое, говорил тихо и размерно, действовал осторожно, однако же не медленно. Если прибавить к тому, что он был самых честных правил и исполнен человеколюбия, то надобно признаться, что лучших качеств для занимаемого им места требовать не можно. Впоследствии увидим, как с ним было поступлено. В Томске видна была прочная основа для губернского города. Заметно было, что он поднялся сам собою, вырос естественным образом, без усилий правительства, и что, следуя течению времени, он от младенчества постепенно перешел в зрелый возраст. В нём считалось более восьми тысяч жителей и шесть или семь каменных церквей, исключая двух; дома же все были деревянные. Общества никакого не было; места еще не все были заняты, а те, кои на них были назначены, не все еще прибыли…

Скучно, томительно было нам в Томске. Губернатор был человек прекрасный, даже багровый, сказал я выше, но слишком серьёзный, и предметы разговоров его мне казались совсем не занимательны; Сухтелену полюбился он более всех, ибо хорошо кормил нас. Дни стояли ясные, но начинали коротеть, а ночью небо покрывалось обыкновенно тучами, так что зги было не видать. Нелидов с отделением жил на другом конце города, в полутора верстах от нас и спозаранку убирался домой; во всём городе мало еще было дрожек, а об извозчиках уже и не спрашивай; чтоб увидеться с своими товарищами, должны мы были ночью с фонарем в руках странствовать по пустым улицам». В мемуарах речь о первом губернаторе Томской губернии В. С. Хвостове. Он был уволен в 1808 году по доносу за медленное исполнение приказов одиозного сибирского генерал-губернатора И. Б. Пестеля и попал под суд. После довольно длительного рассмотрения дела в Сенате в 1814 году был частично оправдан. В 1820 году М. М. Сперанский, бывший в то время сибирским генерал-губернатором, представил на имя императора заключение, согласно которому Хвостов был признан полностью невиновным. Хвостову было выплачено жалование за все время расследования.

Вдали от столицы возможностей следить за порядком у правительства было мало, что привело к высокому уровню коррупции. В 1819 году в Томск с ревизией прибыл М. М. Сперанский. Про Томскую губернию он писал, что «худое управление сделало из неё сущий вертеп разбойников. Если бы в Тобольске я отдал бы всех под суд… то здесь оставалось бы уже всех повесить».

Из воспоминаний Н. В. Берга, сына председателя Томского губернского правления, о Томске 1830-х: « Живо также представляется моему воображению прибытие в Томск: большая река Томь (имеющая под городом версту в ширину), переезд через нее на пароме и другой городской берег, темнеющий у пристани народом: чиновниками в мундирах и простыми жителями разного звания; затем высокий правильный холм, в виде огромного конуса, покрытого кедрами от подошвы до вершины, и наверху его беседка. Это начало городского сада. Потом пошли немудрые строения города, тогда еще немощеного: деревянные домики, вроде сельских помещичьих обиталищ, в один, два и три этажа. кое-где мелькали и каменные, тоже не очень большие строения.

Из воспоминаний Н. В. Берга: «В это время я уже был учеником томского уездного училища, единственного тогда казенного учебного заведения в городе, где соединялись все классы и сословия: дворяне, купцы, мещане, солдатские дети и дети крестьян. Дворянское сословие представлялось детьми чиновников, которые ходили в училище для проформы, чтобы только не повесничать и не баловаться дома; но учиться, как учились мещане, солдатские дети и крестьяне, никто из чиновничьих детей и не думал; учителя их никогда ни о чем не спрашивали, смотрели на них как на сословие привилегированное, имевшее право ничего не делать. Сидели они все на первой и второй лавке во всех трех классах училища, а плебеи держались на задних скамейках. Учителей во всех трех классах (приготовительном, первом и втором) было только трое… Надзирателей никаких не существовало; наблюдение за приходящими в училище с разных концов города учениками предоставлялось до прихода учителей двум сторожам, добродушнейшего свойства отставным солдатам, которые жили в особой каморке при училище и ни о каком наблюдении за учениками не думали. Оба они занимались в свободные часы, т. е. все послеобеденное время (когда училище было заперто), ловлей соловьев и других певчих птиц, которых потом продавали охотникам и любителям…

В хорошую погоду, преимущественно зимой, устраивались на дворе училища кулачные бои, стена на стену, где участвовали одни плебеи без детей чиновников; только сын одного из советников губернского правления Кротова, родом сибиряка, и сам сибиряк, крепкий и здоровый парень, решался биться с плебеями на кулаки. когда происходили бои, кто-нибудь из учеников становился за калиткой и давал знать товарищам, что учитель подходит, тогда бой прекращался; раскрасневшиеся, с разбитыми носами и украшенные синяками бойцы усаживались на лавки. Учитель всегда знал, что происходило перед его приходом, знал это и директор, но ни тот, ни другой не мешались в это дело. Довольно было того, что ученики аккуратно ходили на лекции и учились сносно.

Когда приближалась пора экзамену, который производился публично на акте училища, в присутствии властей и высших городских сановников: губернатора, вице-губернатора, председателя губернского правления, казенной палаты и т. п., – детей солдат, мещан, купцов и прочих низших сословий экзаменовали как следует, правильно, и выдавали каждому по степени его знания свидетельство: похвальный лист, а иных награждали и книгами. С детьми чиновников дело было иначе: каждого из них учитель того класса, в котором он находился, приглашал к себе в дом и там проходил с ним ту часть предмета, которую намерен был спросить, – ученик вызубривал ответ и очень исправно отвечал на экзамене…

К чести учеников дворянского происхождения, что они держали себя относительно всех других сословий очень правильно, по-дружески и просто, и все вместе, куча ребят от восьмилетнего возраста, представляли одно целое – веселый и живой кружок, где никаких крупных беспорядков и бесчинств не происходило решительно никогда».

«Разводить тепличные растения не было у жителей в обычае. Ни один из богачей не имел даже крохотного зимнего сада. О персиках, сливах и других плодах, воспитанных оранжереями, не было и помина. Единственный плод, какой нам случилось съесть во всю нашу жизнь в Томске, была четвертая доля яблока, привезённого из России одним унтер-офицером приказа общественного призрения, Ефремовым, который командировался в Петербург ежегодно при различных казенных транспортах; что именно он возил – не знаю».

При этом автор отмечал, что получить земельные наделы в Сибири было относительно легко. «Что касается получения во владение земли чиновниками и купцами в окрестностях какого-либо города или села, где получающий жил, это делалось так: надо было подать заявление, как кажется в губернское правление, что вот де такой-то желает занять для своих надобностей такое-то количество земли, там-то, причем описывается подробно местность с приложением плана. Правительство всегда разрешало. Составлялся акт и просимая земля становилась собственностью того или другого лица, называясь его "заимкой". У редкого жителя Томска, мало-мальски зажиточного, не было под городом своей земли, с домиком и службами. иные домики были довольно древнего происхождения, смотрели деревенскими, куда совершались временами поездки знакомых хозяина, давались там вечера с музыкой и танцами; на иные заимки совершались из города, в известные годовые праздники, процессии с образами вследствие какого-нибудь предания по старому обычаю. Часто целый город подымался и шел за такой процессией».

«Случалось еще мне ездить с отцом, по воскресеньям, летом, в публичный сад, на краю города, у реки. Я упомянул о беседке этого сада, видной издалека на горе, когда въезжаешь в Томск из России. к этой беседке тянулась широкая дорожка от ворот, близ которых, слева на лугу, стоял домик, что-то вроде клуба, где играли в карты. Подле была устроена игра в кегли. тут же находилось место для музыкантов, которые изредка дудели там на медных трубах. больше ничего не помню. Этот городской, или публичный, сад был в сущности не что иное, как часть огороженного частоколом кедрового леса, где были и другие хвойные деревья. далее, когда смотришь из беседки, что на краю сада, тянулись такие иже леса, которым конца не было».

Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894), публицист, издатель, исследователь Сибири и Центральной Азии, в своих воспоминаниях отмечал очень высокий уровень преступности в Сибири вообще, и в Томске в частности. Причин было несколько, и главная – то, что Сибирь была традиционно местом ссылки и каторги, а значит среди населения было значительное число преступников. С другой стороны, вдали от столицы менее строго следили за соблюдением законов: Томск «был окружён деревнями, которые в сибири носят названия Обдерневки, Опасной, Семилужной, напоминающие собой различные кровавые происшествия. Неподалеку находились два кургана, носившие название качаловых ворот, из-за которых нападал на проезжающих разбойник Качалов, по одним известиям засеченный, по другим повешенный на месте. город не отличался безопасностью, и в моих воспоминаниях сохранилось много случаев, когда мы с овдовевшей матерью жили в своем доме, часто носились слухи, что нас хотят ограбить. Я не спал по целым ночам и караулил в окне при свете месяца, не подъезжает ли «кошевая» (сани, в которых ездят ватагами). Как-то, когда не было матери дома, к нам постучались, и я чуть не убил своих знакомых, схватившись за топор и встав около дверей…

Мой родной город обыкновенно представляется мне не иначе, как в следующем виде: темная осенняя ночь и резкие крики «караул», повторяющиеся периодически до утра, взвизгивание полозьев от угоняемых саней от ворот, рассказы о разъездах по городу каких-то загадочных кошевых с ватагами, поющих громко песни молодцев и накидывающих петли и крюки на проходящих. Я припоминаю, как за полночь ведется беседа об этом, как жмутся хозяева, как долго не расходятся гости, как долго на ночь молится моя мать перед образом. Проходит ночь, а наутро разносится страшная весть о каком-нибудь происшествии и переходит из дома в дом с поразительными подробностями…

Каждая осень открывает сезон убийств. Дороги становятся небезопасны и начинаются «шалости» вроде срезывания чаев (прим. чай был дорогим товаром, поэтому караваны с чаем частенько грабили), явления на рынке саней с мужиком без головы и без мешков муки, которые он вез на базар, исчезновение возов с белками и горностаями, убийство проезжающих купцов и т. п. На улицах города чиновники ходят с открытыми перочинными ножичками; возвращаясь поздно с попоек, мещане таскают с собой какое-то тяжелое оружие вроде старой заржавленной сабли, и появляется объявление местной патриархальной полиции, что «с орудием ходить по городу воспрещается», причем говорится в успокоение, что было всего несколько краж и все они разысканы. Такое объявление было в Томске в 1865 году. В это время по заимкам и около предместий города слышится целую ночь ружейная канонада холостыми зарядами ночных караульных, употребляемая для устрашения воров, которые, однако, сами являлись с ружьями и пистолетами и открывали кражу выстрелом, чтобы заставить разбежаться караульных, а в центре города трещат огромные сибирские колотушки и звучат чугунные доски…

Наш город особенно отличался такой физиономией: здесь были гостиницы и игорные дома, содержимые поселенцами, разные притоны, с которыми тщетно боролась полиция. Носились всевозможные рассказы об этих трущобах. Говорили, что когда перестраивали одно здание бывшей гостиницы в городе, то под полом находили зарытыми скелеты. Рассказывали про подозрительную наживу того или другого содержателя постоялого двора, наконец, историю некоторых купцов, будто носящих до сих пор неизгладимый след их темных приключений, вроде, например, отрубленных пальцев на руке. Указывали в конце города кабак на крутом берегу, откуда содержатель его бросал в воду посетителей, а деревенские жители помнили несущихся вниз по реке утопленников, причем, видя ныряющее тело, приговаривали: "Это все степан Парамоныч шалит". Наш город изобиловал беглыми, скрывавшимися в слободах, фальшивыми монетчиками, продавцами краденого золота с приисков, об открытии которого сохранялись целые эпопеи. собиравшиеся у нас полицейские чиновники и следователи рассказывали много запутанных дел, где всегда за наивными простаками крестьянами скрывалась нить, приводившая к поселенцу».

Также автор вспоминает частые пожары. Нередко это было делом рук поджигателей. При этом местные жители, которые с детства видели криминальные элементы, относились к преступникам и преступлениям философски. Даже в богатых домах прислугой нередко работали уголовники. Нянькой автора тоже была осуждённая девушка, с удовольствием рассказывающая о своих похождениях, а также о своём любовнике-грабителе, который обещал непременно сбежать к ней с каторги. «Я помню, как раз отец мой приглашен быль на один сибирский винокуренный завод к управляющему. Ему дали слугу, который начал его раздевать на ночь. "Кто ты, любезный, и давно ли здесь?" – спросил отец его.

– Я из здешних, из каторжных, – отвечал он скромно. Отца это покоробило.

– какое же несчастье занесло тебя сюда? – спросил он.

– а вот так же, сударь, как теперь, приехал к нам в гостиницу богатый господин, я и стал его, значит, раздевать, как вас теперь; вижу, куда он положил бумажник: сем-ко я его приберу, да ночью, не в обиду будь вам сказано, и покончил с ним». Даже во второй половине 19 века Сибирь среди европейских путешественников считалась небезопасным местом для путешествий, и приезжие с опаской смотрели на «туземцев». Сибиряки на это обижались.

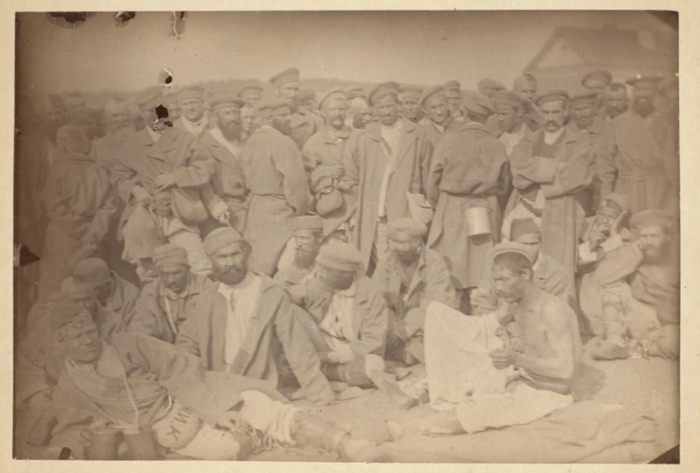

Во второй половине 19 века о Сибири вообще и о Томске в частности, и особенно жизни заключённых, стали писать чаще. Помимо развития транспорта, роста местных городов и т.д. была и ещё одна причина. В Сибирь стали чаще ссылать ещё и политзаключённых. «Либеральная общественность» им сочувствовала, поэтому образ каторги и её обитателей в сознании многих людей стал меняться. Это проявилось, например, в живописи. Появилось много картин на тюремную тему, и подсознательно люди считали, что заключённый на картине – это «борец с режимом» и народоволец, а не какой-нибудь уголовник, так же как и мужчина на картине Репина «Не ждали» - явно жертва репрессий, а не просто какой-нибудь клерк, который попался на растрате. Хотя политзаключённым жилось значительно проще, чем простым уголовникам, но такое внимание теоретически могло принести пользу и простым сидельцам, так как публицисты стали затрагивать важные проблемы: антисанитарию, произвол тюремного начальства и т. д. В 1885 году американский журнал The Century Magazine отправил в Сибирь экспедицию во главе с журналистами Джорджем Кеннаном и художником Джорджем Фростом. Итогом поездки стал выход в 1891 году книги «Сибирь и ссылка». Деятельность Кеннана можно оценивать по-разному. С одной стороны он был талантливым этнографом, сделал много ценных фотографий и собрал много важных сведений о жителях Сибири. С другой стороны активно лез в политику, чем портил имидж России за рубежом. В 1890-е годы во многом стараниями Кеннана в Англии и США возникают «Общества друзей русской свободы», выступающие за социально-политические преобразования в России.

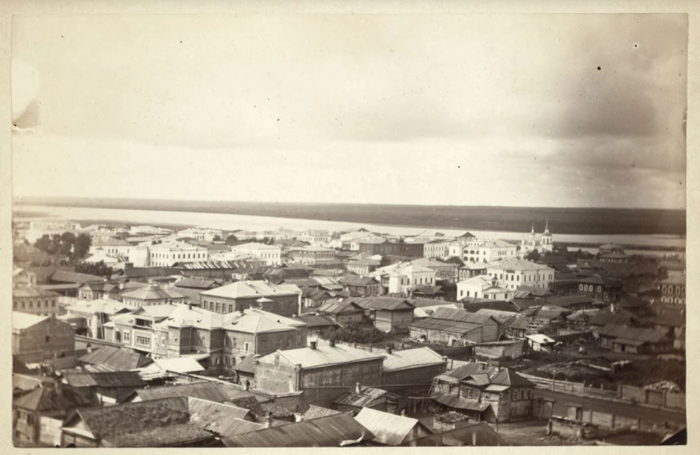

«Томск, столица одноименной губернии, представляет собой город с населением в 31 000 жителей и расположен частью на утесе, частью на низменности, примыкающей к реке Томь, на небольшом расстоянии выше ее впадения в Обь. По величине и значению это второй город в Сибири, а по предприимчивости, уму и благосостоянию он показался мне первым», – писал Кеннан. По его данным, в 1885 году в городе было около 8 тысяч жилых домов и других построек, из них 250 кирпичных, 33 церкви, в том числе римско-католическая церковь, мусульманская мечеть и три еврейские синагоги, 26 школ, в которых обучались около 2500 учащихся, и «очень хорошая» публичная библиотека. «Улицы города немощеные и очень плохо освещены, но на момент нашего посещения они казались достаточно чистыми и ухоженными, и город в целом произвел на меня гораздо более благоприятное впечатление, чем многие города его класса в Европейской России».

Кеннан оставил подробное описание Томской тюрьмы, которую в книге называют худшей в России. «Если бы не будки часовых по углам и не звон кандалов за палями, я бы подумал, что это временные солдатские бараки или пограничная деревня, окруженная частоколом от нападений индейцев. Нас впустили. Во дворе было без большой правильности расположено 12-15 одноэтажных деревянных зданий, возле которых бродили или сидели сотни заключенных, выпущенных на прогулку... Первая камера, которую мы осмотрели, была площадью около 40 квадратных футов (около 4 квадратных метров. – Ред.) и содержала около 150 заключенных. Она была довольно хорошо освещена, но ее атмосфера была до последней степени загрязнена чрезмерным дыханием, а температура в ней, повышенная естественным теплом тел заключенных, была на пятнадцать или двадцать градусов выше температуры воздуха снаружи (прим. события происходили в августе)». Также он описывает «балаганы», где селили женщин-заключённых с детьми (женщины при желании могли брать детей с собой на каторгу, а иногда дети рождались уже на каторге). Автор отмечает тесноту и нехватку спальных мест, из-за чего многим приходилось спать на полу. «Сквозь трещины в крыше я мог видеть небо; пол из непригнанных досок кое-где проломился, и заключенные использовали дыры как места, куда сбрасывали мусор, выливали помои и экскременты; воздух был нестерпимо зловонный из-за большого количества младенцев и невозможности обеспечить им должный уход».

Не обошла Томск и другая беда многих городов – грязь и распутица. Забавная заметка из газеты «Сибирская жизнь» (1899. № 84): «Позавчера утром на Водяной улице можно было наблюдать следующую сценку. Одному чиновнику нужно было попасть на другой берег, а так как вода сбыла и лодки, назначенные управой, оказались большими, то приходилось или идти вброд, или переезжать на лошади, что и принужден был сделать П-в. Но только он сел на лошадь, как лошадь заупрямилась и сбросила его в воду; получив холодную ванну и вымазавшись в грязи, П-в принужден был идти домой переодеться.

Тогда кто-то предложил перевезти его на дровнях. Настлав несколько досок на дровни, чиновник сел и держится за передки, сзади его стоит хозяин лошади и держится за плечи виновника. Не успели они проехать и десяти шагов, как лошадь чего-то испугалась и сразу дёрнула вперед, оба путешественника полетели по инерции назад, и злополучный чиновник искупался второй раз.

Получив вторую ванну, чиновник не решался уже пускаться в третий раз, но его выручил один крестьянин, предложив проехать на нем за 10 коп., что и было сделано к удовольствию толпы, собравшейся посмотреть и кстати пошутить над несчастным чиновником. Перевоз на спине теперь с легкой руки чиновника практикуется частенько и некоторые простолюдины Водяной улицы зарабатывают себе к празднику деньги»

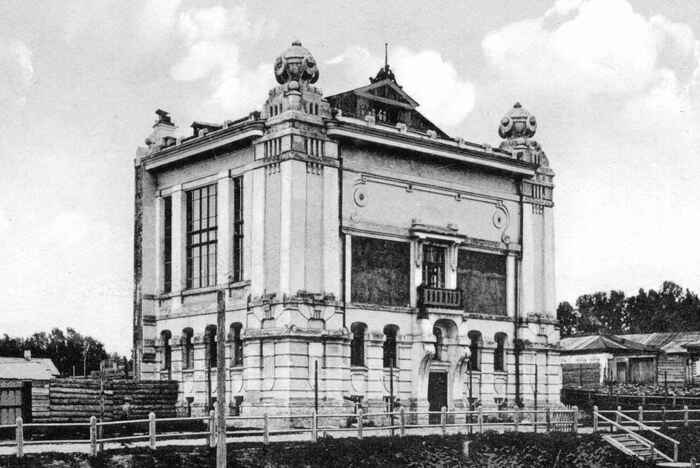

Но был у Томска и повод для гордости. В 1878 году в Томске открылся первый в Сибири университет, 12-й в стране. О том, что Сибири нужен свой университет, говорили еще в начале 19 века. Главными претендентами стали Омск и Томск. Из-за перебоев с финансированием, бюрократии и даже откровенного противодействия, строительство началось только в 1880 году.

Среди противников был К. П. Победоносцев, который писал императору: «Мысль об учреждении университета в Сибири (возникшую в период совершенного оскудения и падения наших университетов) я с самого начала называл несчастною и фальшивою; но сначала не хотели меня и слушать, а потом хотя и соглашались со мной, но возражали: „Что же делать? Правительство зашло уже слишком далеко; им обещано; приняты значительные пожертвования на сумму до 900 т.р.; построен большой дом; все готово; нельзя идти назад“. <…> Каких профессоров достанут в Сибири, когда и для здешних университетов не знают, где достать серьезных и надежных людей, особливо юристов? … Общество томское состоит из всякого сброда; можно только представить, как оно воздействует на университет и как университет на нём отразится». Однако благодаря твёрдой позиции министра народного просвещения Российской империи Ивана Давыдовича Делянова в 1888 году университет встретил первых студентов. Из-за нехватки педагогов сначала удалось открыть только медицинский факультет. В 1898 году открылся юридический факультет.

В Томске была прекрасная университетская библиотека, которая начала формироваться ещё до открытия самого университета. В 1879 году член Государственного совета граф Александр Григорьевич Строганов пожертвовал для нее 7523 наименований книг в 22626 томах. Дар оценивался в сумму 300000 рублей. В этом же году 5.000 книг были подаренны князем Сергеем Михайловичем Голицыным. В 1888 году фонды насчитывали порядка 96.000 томов.

Другие города цикла:

P.S. Если хотите увидеть в цикле свой губернский город, пишите в комментариях