Инженер, изменивший историю войн

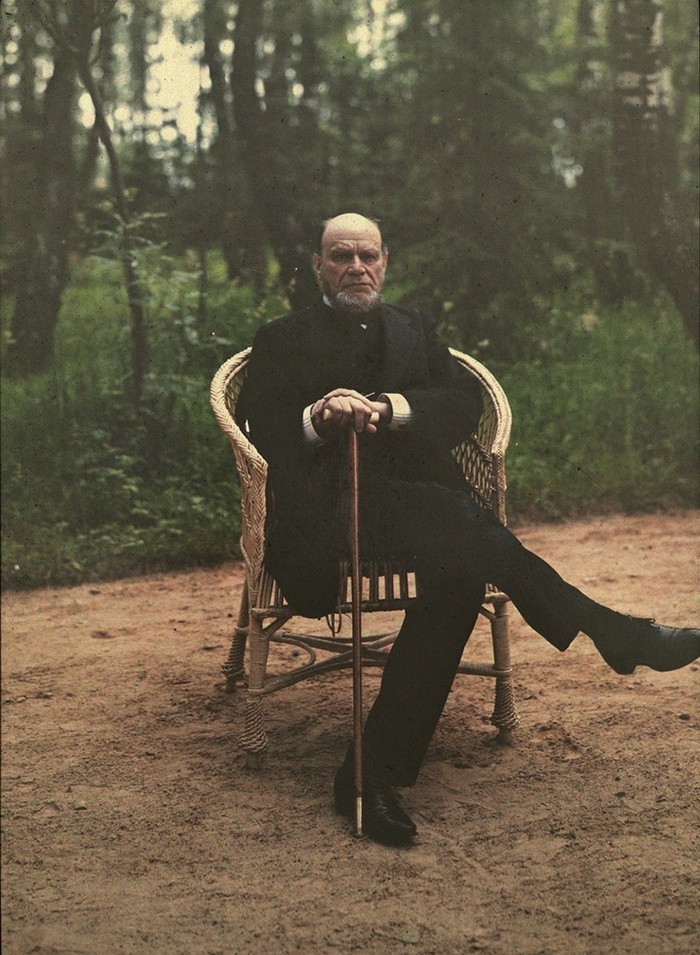

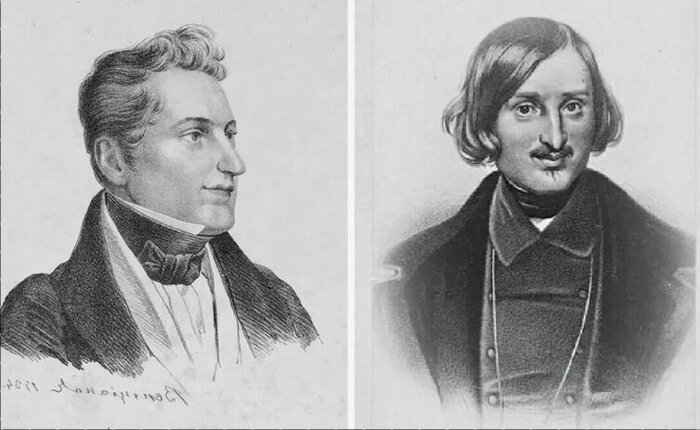

Вобан - маршал, инженер, мастер осад и архитектор. Сегодня мы поминаем французского маршала, архитектора, военного инженера и мастера осад - Себастьена Ле Претр де Вобана. Его считают гением инженерии - как осады, так и строительства оборонительных сооружений.

30 марта 1707 года он умер, прожив 73 года - что уже достижение для того периода, особенно учитывая количество битв и войн, через которые он прошёл.

По общим сведениям всю свою жизнь Вобан провёл в осадах неприятельских крепостей и в постройке французских крепостей: он построил заново 33 крепости и усовершенствовал до 300 старых, участвовал в 53 осадах и в 104 стычках и сражениях. Причём в начале карьеры он сражался против Франции в составе армии союзников Испании, но потом сменил сторону.

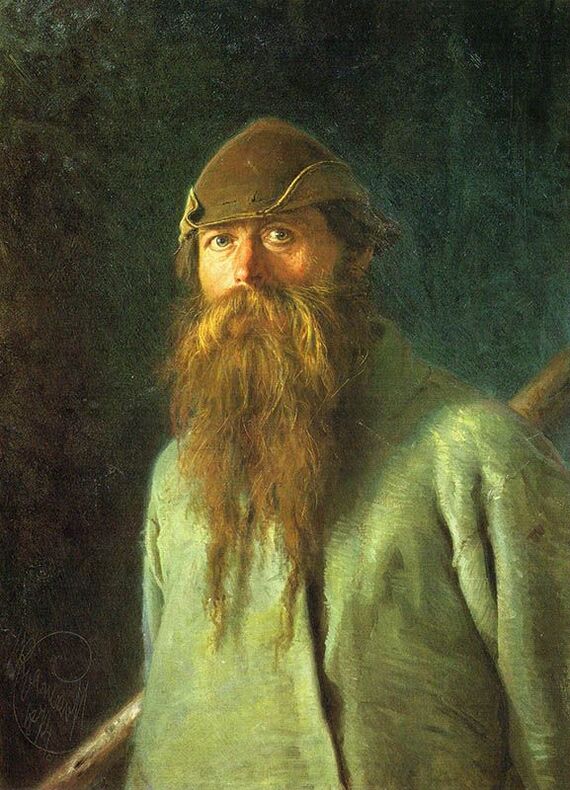

О детстве Вобана практически ничего неизвестно, кроме того, что он остался в 10 лет сиротой, без средств к существованию. Его принял на службу слугой некий священник, который обучил его грамоте, математике и рисованию. В 18 лет он поступает на службу в армию принца Конде (Le Grand Condé -принц Людовик II Бурбонский).

Здесь вследствие его способностей к математике и фортификации и умению недурно рисовать ему поручают инженерные работы, и в следующем году он уже принимает участие в укреплении Клермона и впервые участвует в осаде крепости. А в 1653м году попадает в плен и каким-то образом попадает на встречу к кардиналу Мазарини, который и уговаривает его сменить сторону и перейти на службу короля с назначением состоять при кавалере Клервиль, заведовавшем всеми инженерными работами королевства.

Есть краткий список его служебной "активности" :

В 1653 г. под начальством Клервиля он участвует во второй осаде крепости S.-Menehoulde.

В 1654 г. , во время осады крепости Стеней, Вобан был дважды ранен. Ещё не зажили раны, как он принимает участие в осаде Арраса, a затем Клермона, где ведет траншейные работы почти самостоятельно.

В 1655 г. Вобан уже числится королевским инженером, один справляется с осадами Ландреси, Конде и С.-Гислен и затем остается в г. Конде для восстановления его укреплений.

В 1656 г. — осада Валансьенна, где Вобан снова ранен. Его отнесли в г. Конде, вскоре осажденный неприятелем. Вобан принимает участие в обороне и, не будучи в состоянии ходить вследствие раны, он приказывает носить себя всюду, где требовалось его присутствие. Крепость сдалась от голода. Вобан был послан в Гислен, который также подвергся осаде, но через 9 дней осада была снята.

В 1657 г. — осада Монмеди, где Вобан управляет атакой сам, так как все остальные инженеры были убиты вначале. Вслед за тем он осаждает Мардик и по взятии приступает к восстановлению его укреплений.

В 1658 г. — осады Гравелина, Ипра и Оденара, за которые кардинал Мазарини выражает ему свое благоволение, назначает приличное денежное вознаграждение и подает надежду на получение чина лейтенанта гвардии. Осматривая в том же году, по приказанию Тюрення, работы в Оденаре, он снова попал в плен, но вскоре отпущен на честное слово, a затем обменен.

1659 и 1660 г. он проводит на службе в своей роте полка де Ла Ферте.

В 1661 и 1662 г. Вобан, по личному выбору короля, разрушает укрепления Нанси.

В 1663 г. , опять по личному приказанию короля, производит рекогносцицировку Марсаля и составляет проект его атаки. За это Людовик XIV берет его из полка де Ла Ферте, дает роту в полку в Пикардии и денежное вознаграждение.

1665 и 1666 г. Вобан проводит на крепостных работах в Бризаке и по приказанию короля совершает три путешествия в Германию и Голландию, за что король даёт ему снова вознаграждение и подает большие надежды на будущее.

В 1667 г. Вобан сопровождает короля во Фландрию и управляет осадами крепостей Турне, Дуэ и Лилля, к-рый берёт в 9 дней, что окончательно устанавливает его репутацию как военного инженера. Людовик XIV так им доволен, что жалует чином лейтенанта гвардии, пенсией в 2 400 ливров в год и разрешает продать патент на командование ротой в Пикардии.

В 1668 г. король посылает его в Франш-Конте (прожив на родине 8 лет вдали от государственных забот, пр. Конде в 1668 AD убедил Людовика XIV в необходимости завоевания Франш-Конте и выполнил это предприятие в 2 недели) для составления проектов крепостей Безансона, Солень и замка Дежу. В вознаграждение за эти работы его назначают комендантом цитадели в Лилле.

В следующем 1669—1671 г. Вобан составляет массу проектов различных крепостей по всем границам Франции, a в 1672 AD сопровождает короля в походе в Голландию, ведет атаки д'Орселя и Дисбурга и затем составляет проекты перестройки 22 крепостей, занятых французами в этой стране.

В 1673 г. управляет атакой Мастрихта, где впервые применяет свою постепенную атаку, заставившую крепость сдаться на 13 день осады и создавшую ему всемирную славу. Людовик был так доволен этой осадой, что вновь выразил Вобану свое благоволение, наградил 4 000 луидоров и поручил ему составление проектов для укрепления Эльзаса и трёх епископств.

В 1674 г. Вобан осаждает Безансон. "Великому Вобану", как его уже называли, 41 год, но он только капитан, так как это был наивысший чин, которого мог достичь в то время инженерный офицер. Но его заслуги были настолько исключительны, что военный министр Лювуа добился y короля производства Вобана прямо в чин бригадира.

В 1675 г. Вобан занят укреплением Безансона, Доля и других крепостей в Франш-Конте.

В 1676 г. он предлагает атаковать Конде и Бушен, что было принято, и обе крепости были взяты. После этого последовали осады Эра и еще ряда других кpепостей, взятых также в несколько дней. В награду за эти дела король произвел его в чин maréchal de camp. В этом году Вобану удаётся, наконец, осуществить свою заветную мечту — основать инженерный корпус.

В 1677 г. Вобан быстро берёт Валансьенн. Восхищённый этой осадой, король жалует ему 25 000 экю из своих средств. Затем король вместе с Вобаном направляются в Камбрэ, который Вобан берёт в 6 дней. Потом следует осада S.-Guislin, a в начале 1678 AD — Гента и Ипра, взятых в самый короткий промежуток времени.

В 1677 г. Вобан назначается заведующим всеми инженерными работами королевства, 5 лет он усиленно работает над проектами и окружает Францию целым кольцом крепостей (“Железный пояс” Вобана). которые долгое время никто не мог захватить.

В 1683 г. берёт и затем укрепляет Люксембург.

В 1688г. он с очень малыми потерями берет Филиппсбург, Мансгейм и Франкендаль. Наградой являются 4 пушки из добычи по его выбору, бриллиант в 1 000 луидоров и еще 2 000 луидоров.

В том же году король производит его в генерал-лейтенанты.

В 1691 г. Вобан берёт Монс быстро и без больших потерь и немедленно составляет проект его восстановления.

В следующем 1692 AD берет Намюр, a в 1693 AD Шарлеруа.

В 1694 г. он командует в Нижней Бретани сухопутными и морскими силами и удачно защищает Брест против англичан.

В 1697 г. осаждает сильную крепость Ат, которую берёт с потерей только 100 человек. В следующем году он спроектировал Новый Бризак, к-рый потом долго считался лучшей крепостью в Европе.

В 1699 г. составил проекты для всех приморских крепостей Франции. В этом году он был избран почётным членом Академии наук, a в следующем снова объезжает границы, осматривает старые и строит новые крепости.

В 1703 г. Вобан занимается перестройкой Намюра. Здесь он получает известие о производстве его в маршалы Франции.

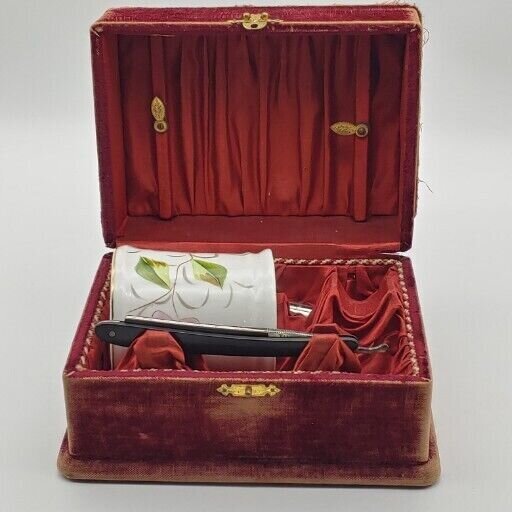

После этого он занимается в основном написанием различных книг по инженерии и даже написал книгу о необходимости введения единого налога в 10% со всего населения - чем вызвал недовольство аристократии и короля и книгу даже сожгли.

Умер Вобан в Париже в 1707г. , а через 101 год по приказу Наполеона сердце инженера было захоронено в Доме инвалидов в Париже.

2007 год, год трёхсотлетия смерти маршала, был объявлен во Франции годом Вобана. В 2008 году двенадцать крепостей, спроектированных Вобаном, были объявлены ЮНЕСКО памятниками Всемирного наследия. На этот счёт на официальном сайте ЮНЕСКО имеются разночтения. Версии сайта на русском, арабском и испанском языках утверждают, что таких крепостей 13. Однако французская и английская версии, а также карта расположения крепостей, говорят, что крепостей в этом списке 12. Замок Базош, изначально входивший в список, из окончательной его версии был исключён.

Некоторые считают, что на одного человека слишком много деятельности, особенно строительной. Крепости-звёзды имеются почти по всему миру в разном состоянии сохранности. Большая часть, конечно, в Европе. Но множество таких есть и в нашей стране. И хотя изобретение такой фортификации приписывается именно Вобану, в России, например есть Ростов-на-Дону, который стоит на огромной крепости-звезде, в которой в своё время укрывался патриарх Никон - то есть на момент церковного раскола после 1654г. - крепость уже существовала. Считается, что крепость была построена в 1632-1634 гг. по заказу царя Михаила Федоровича. При этом в официальном описании крепости 1645 года зафиксирован явный упадок крепости. Но даже если она была построена в 1645м, то это уже явно без участия Вобана и его идей.

Тема этих крепостей стоит отдельного помина - если у читателей будет интерес, то автор подготовит материал и выложит отдельно.

Как относиться к маршалу-фортификатору решайте сами - изобретал он проекты крепостей или только ремонтировал и мог ли это сделать мальчик с базовым образованием, полученным от одного священника. Тем не менее - крепости есть и объективную реальность отрицать невозможно.