Песнопения в Мезоамерике

В понимании науа Вселенная постоянно находилась на грани краха. И именно разнообразные церемонии и ритуалы помогали поддерживать мир в равновесии. Пропустили один ритуал — завтра солнце может и не взойти. Ну или людей сожрут ягуары (как в эпоху Первого Солнца).

Один из важнейших инструментов поддержания баланса — песнопения. С их помощью жрецы обращались к богам, умиротворяя их гнев и прося о помощи в уравновешивании потребностей человека и сил Вселенной.

Подобно тому, как сегодня это делается в церквях и храмах по всему миру, у ацтеков и других народов Мезоамерики боги прославлялись с помощью музыки, танцев и красивых и глубоких слов (молитв). Кроме всеобщих церемоний на площадях и в главных храмах, боги дождя и земли, например, почитались в пещерах или на полях. Заболел, женился, родился — всё это требовало обязательного обращения к соответствующим богам.

Наверняка на канале вы уже читали пост о каком-нибудь празднике или статью из цикла «Семейный альбом ацтеков», где молитвам и песнопениям во время бытовых ритуалов я уделяю особое внимание. Слова ацтеки поэтично называли прекрасными цветами, льющимися в мир. Они в целом любили поболтать, потрещать, поупражняться в красноречии, позаваливать собеседника метафорами.

Но где грань между публичной речью, молитвой и стихами? И существовала ли она для ацтеков в принципе?

Древних спросить уже не получится, но этнографы могут наблюдать за их потомками — они живут сегодня в деревнях и всё также проводят ритуалы для поддержания равновесия между людьми и Вселенной. Пятьсот лет после завоевания они продолжают договариваться с сущностью teotl и приносить жертвы богам (очевидно, не человеческие), чтобы те, в свою очередь, даровали дождь, плодородие и урожаи.

В небольшой общине в регионе Уастека в Мексике до сих пор говорят на науатле и продолжают многие традиции ацтеков из Долины Мехико. Мужчины и женщины исполняют длинные песнопения и верят, что их красиво сложенные слова — самое мощное средство, какое у них есть для поддержания баланса во Вселенной. С таким глубоким смыслом, вкладываемым в саму сущность слова, пословица «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь» приобретает новые грани.

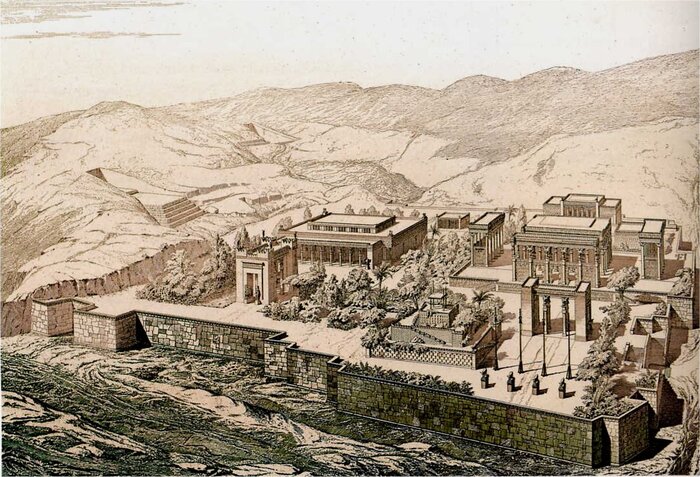

Ниже идут песнопения, связанные с одним мифом. Для жителей этой общины дух кукурузы представляется маленьким мальчиком со светлыми волосами по имени Семь Цветок. В мифе он и его сестра-близнец, Пять Цветок, были вынуждены спрятаться в священной горе Постектли (Poztectli). Кукуруза перестала расти, и люди стали голодать. Сауан, бог воды, пришёл и разломил гору молниями, освободив брата и сестру — люди были спасены.

О Бог, высший святой Бог.

На этой славной земной юбке [поверхности земли], перед тобой, на твоём месте наверху, в твоем присутствии,

Ты тоже здесь, где они идут посеять тебя рядами,

Ты, Семь Цветок,

Ты, Пять Цветок,

Здесь ты выйдешь из своего дома,

Из своего убежища [в Постектли].

Так, так, так было сделано, так вы согласились ответить, чтобы стать тобой,

Семь Цветов,

Ты, Пять Цветов.

Использование повторов — часть стиля изложения, характерного как для древних, так и для современных науа. Молитва выше продолжается ещё почти 400 строк.

Здесь, когда священно сверкает зеркальная молния,

когда священно ударяет зеркальный гром,

когда становится священно зеркально-зелёным,

здесь, великолепно, они полностью тебя обличили,

на Постектли ты остался, на Постектли они вняли твоему призыву,

на этом Постектли ... они забрали тебя, здесь,

ты, Пять Сущность,

ты, Семь Сущность,

здесь, ты, Семь Цветок, ты, Пять Цветок,

здесь, стало быть, чудесным образом здесь, вы встретили их здесь.

Таким образом, Бог позволил тебе, Семь Цветок, остаться,

тебе, Пять Цветок, остаться

в этом священном зеркальном месте порогов,

чтобы вы не печалились и не беспокоились,

чтобы вы не испытывали здесь страданий.

Ты появился со священной зеркальной музыкой,

ты появился с благословенной цветочной музыкой,

ты появился со священными музыкантами ветра,

с благословенными музыкантами ветра,

просто великолепно ты появился из Постектли,

здесь они прислушались к твоему призыву, эти стражи,

здесь, когда сверкнула священная зеркальная молния,

они разрушили Постектли.

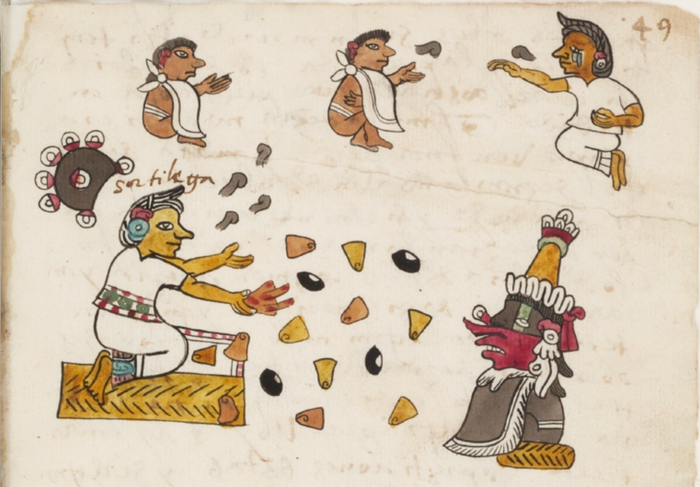

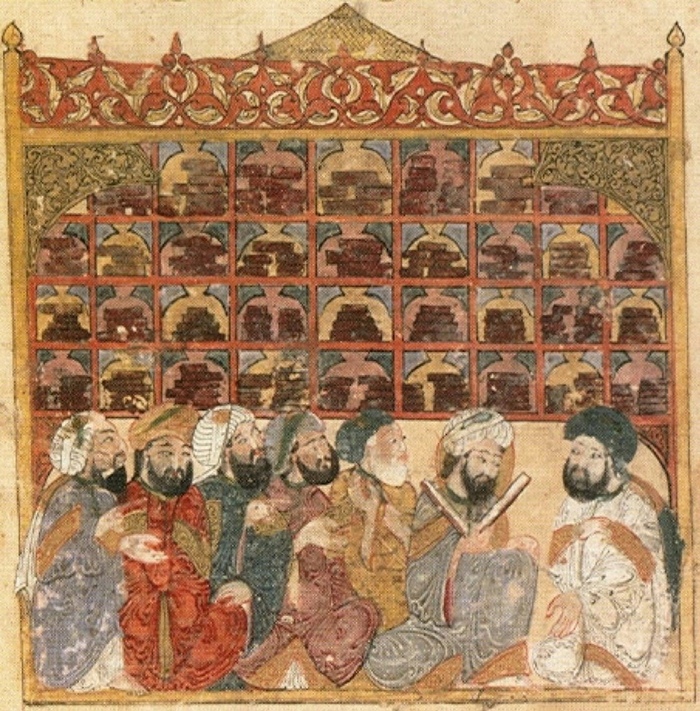

В мезоамериканских кодексах часто можно встретить изображения жрецов или обычных людей, сидящих напротив богов. Например, на странице 49 из Кодекса Тудела изображена практика предсказания по кукурузным зёрнам: женщина на петате бросает кукурузу и бобы, а перед ней сидит Кетцалькоатль (верховный бог жрецов) и некий плачущий человек (возможно, клиент).

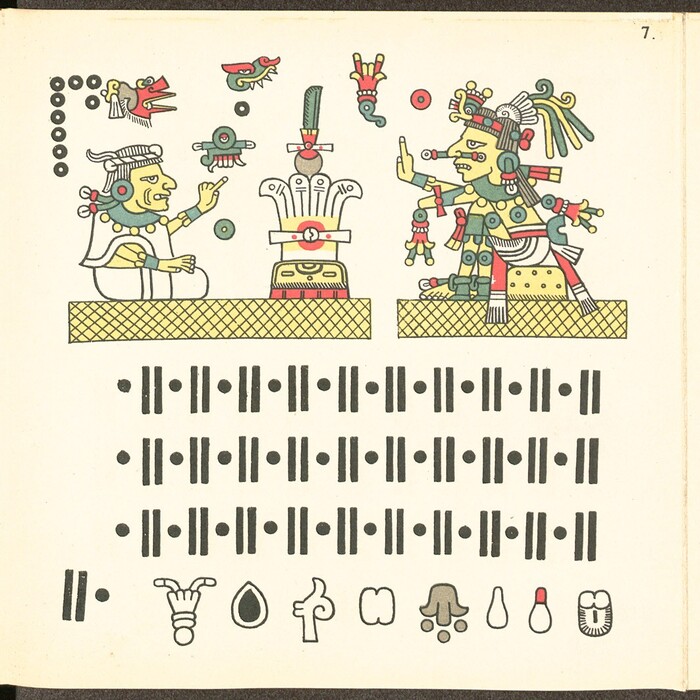

Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) - Codex Fejéváry-Mayer (Loubat 1901)

Кодекс Фейервари-Майер показывает нам другую сцену. Пожилая женщина (слева) сидит на петате, перед ней лежат подношения: белые перья и горящий шар из смолы. Справа, скорее всего, Шочипилли, бог цветов, песен и природного изобилия. Молитвы и заклинания способны призывать богов, поэтому мы видим, что Шочипилли тоже сидит на петате напротив мудрой женщины. Женщина и бог разговаривают — на это указывают их жесты. Точки и линии ниже указывают на количество подношений (белых перьев и цветов снизу).

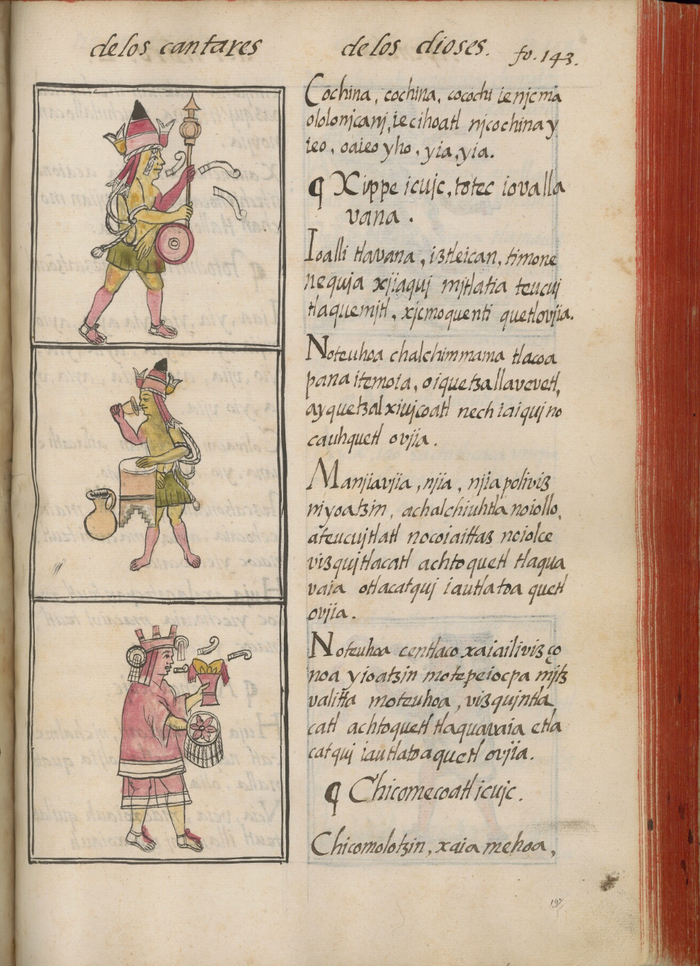

Флорентийский кодекс содержит песнопения в честь Шипе Тотека, которого в этом случае называют Йоуаллауан (Yohuallauan, букв. «тот, кто пьёт ночь»). Ночь здесь как отсылка к сновидениям. В тексте песнопения Шипе Тотеку не только призывается, но и сам говорит от первого лица, что он предастся сну. На верхнем изображении завитки, выходящие из его рта, указывают на то, что он поет, а также танцует. На среднем изображении Шипе пьет, играя на уэуэтле, вертикальном барабане. В обоих случаях Шипе является частью песни и церемонии, которые были исполнены для него.

Ночь здесь пьянящая, почему нужно тебя уговаривать? Поглоти себя сейчас в одеяниях золотых,

Вооружайся,Мой бог

Носит нефритовую воду на спине

В среднем русле реки. Своим путём спускается

Драгоценное кипарисовое дерево,

Драгоценная змея огня.

[Забота] покинула меня.

Дай мне насладиться, не дай мне погибнуть.

Я - нежная кукуруза. Из нефрита сделано моё сердце.

Золото [дождя] увижу я

Мое сердце освежится

Молодой человек окрепнет

Человек-воин родится

Мой бог кукурузы

С высоко поднятым лицом

Чувствует беспочвенный страх.

Я - нежная кукуруза

С вершины горы твой бог видит тебя здесь.

[Мое сердце] освежится

Молодой человек окрепнет

Человек-воин родится

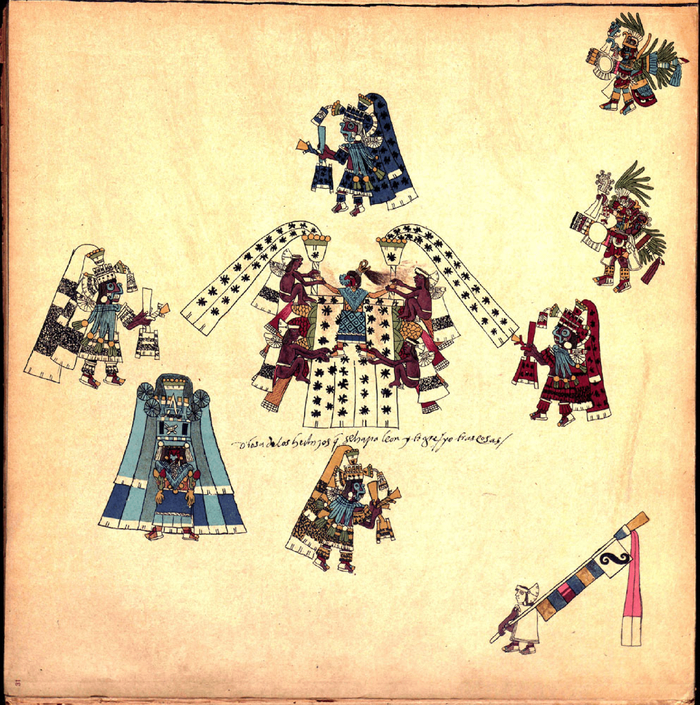

Наконец, Кодекс Борбоникус показывает, как женщину в синем платье растягивают четверо мужчин. Они готовят её к путешествию в Тлалокан. Это не жертвоприношение, а указание на то, что она совершает ментальное путешествие в другой мир. Она лежит на кровати из жёлтых и красных початков, покрытой белой бумагой со следами чёрной краски. Она — богиня кукурузы, известная как Чикомекóатль или Шилóнен. Пояснение на испанском ниже гласит: «Богиня колдовства, которая могла превращаться в льва, тигра и другие вещи».

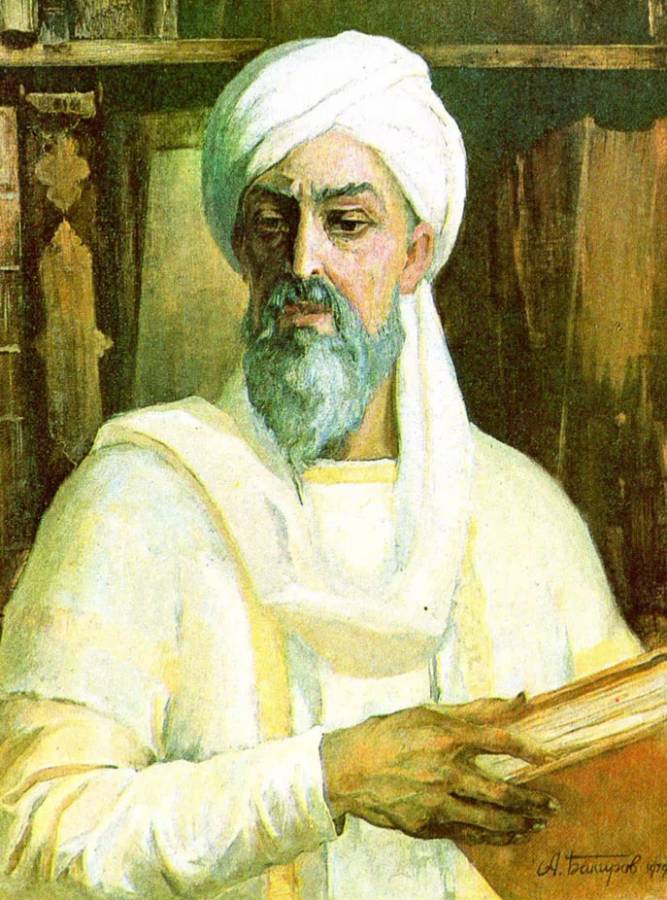

Другой пример следования древним традициям — община масатеков в горном регионе на юге Мексики, в городке Уáутла. Здесь пожилые люди до сих пор обладают знанием, как помочь людям в вопросах здоровья или с личными проблемами.

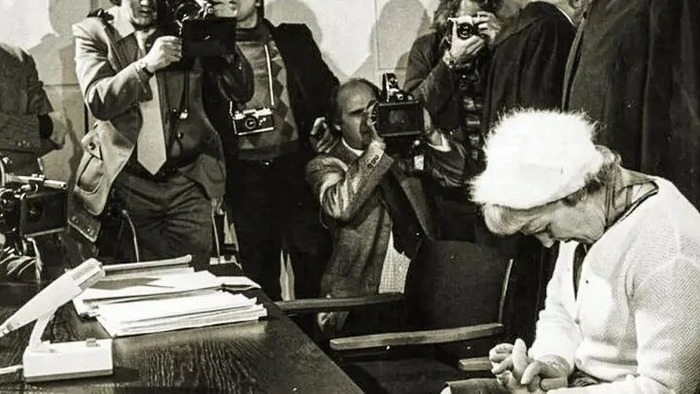

На фото выше комната в доме Марины Мендосы, мудрой женщины из племени масатеков. Она подготовила свой дом для ночной церемонии, ведь именно ночью тьма и тишина могут вознести слова из этого мира к богам. В песне, которую она поёт, Марина прямо отождествляет себя с духовными силами мира и природы. Песнопение обладает силой возносить человека в царство богов, чтобы он фактически слился с ними и стал одним целым.

Я — сила мира, говорит

Я — сила благословения, говорит

Я — сила мира, говорит

Я — сила мудрости, говорит

Я тот, кто знает, как лечить людей, говорит

Я тот, кто знает, как появиться, говорит

Я тот, кто знает, как летать, говорит

Я тот, кто знает, как появиться, говоритЯ — сила мира, говорит

Я — сила земли, говорит

Я — сила знания, говорит

Я — сила мира, говорит

Я сила бабушки со сломанными костями, говорит

Я сила бабушки Лисабе из подземного мира, говорит

Я тот, кто знает, как появиться, говорит

Я тот, кто знает, как появиться, говорит

Я тот, кто знает, как лечить людей, говорит

Я бабушка Лисабе, говорит

Я сила опоссума, говорит

Я сила пятнистого льва [ягуара], говорит

Я сила бабушки со сломанными костями, говорит

Марина завершала предложения глаголом tso или ti'tso (говорит), при этом кто или что говорит, остаётся неявным. Исследователь культуры масатеков Генри Мунн отмечает эту особенность их песнопений. Похоже, что говорящий цитирует кого-то другого. Создаётся впечатление, что бог или дух передаёт женщинам силу и возможности различных животных. При этом используя «я» в цитатах, говорящий как будто колеблется между тем, чтобы просто быть самим собой и рассказчиком события и чтобы видеть себя со стороны. «Я — пятнистый ягуар» — это начальное и конечное утверждение не утверждение факта, а выражение воплощённого опыта: знать — это не верить, а переживать.

И хотя католичество после завоевания стало официальной религией большинства народов Мезоамерики, многие аспекты религиозной жизни, такие как песнопения и молитвы, имеют прямую связь с древними корнями.

Не знаю как вам, но мне просто даже чтение таких красивых слов дарит какую-то необъяснимую атмосферу тайны. Что уж говорить про переживание лицом к лицу с мудрецами. Не удивительна любовь науа и других мезоамериканских народов к речам и общению друг с другом и с богами. Сам я не поэт и, конечно, не ацтек — решил обратиться к технологиям за помощью. Попросил нейросеть Алису придумать что-то хотя бы отдалённо похожее на молитву: