Наемники Ренессанса и все что их окружало

Друзья, вы долистали до XVI века, ниже будет интересно, вливайтесь.

Если вы вдруг пропустили предыдущие две части, то вообще ничего страшного – продолжайте читать, все посты самостоятельные, ссылки оставлю, если захотите - велкам

Краткая предыстория: на рубеже XV и XVI веков правители Европы решили сделать вид, что у них есть дохрена денег, продвинутые военные институты, устойчивая социалка в странах, а также надежные логистические цепочки. Следствием этого массового психоза стало появление огромных наемных армий – ландскнехтов (немцы), райслоферов (швейцарцев), ну и испанцы там на горизонте маячили. За исключением парочки мегабогатых регионов, расходы на оплату войны превышали реальные возможности государств на порядок.

Кроме того, появившееся из ниоткуда новое военное сословие стало рвать ткань общества на части. Обычно исследователи концентрируются на военной атрибутике ландскнехтов, чем вооружались, как воевали. Я же хочу показать изнанку этого явления, так что, если хотите посмотреть на мир наемничества из XVI века, добро пожаловать.

Наемники и жалование

Из вышеописанного, я думаю, вы уже поняли, что казна испытывала некоторые затруднения в части выплаты регулярного жалования воинам. Задержки жалования прямым текстом прописывались в патентах на вербовку [1].

Впредь они должны служить XXX дней в месяц, как повелось по обычаю; и должно каждому на одно месячное жалование выдавать и выплачивать 4 гульдена по 15 батценов или 60 крейцеров, однако, если деньги задержаться и не сразу будут в наличии, то они должны проявлять терпение и нести свой караул не в меньшем объеме, и ни от какого похода против врага не отказываться, как надлежит военным людям. (Articulus X)

если случится, что по Нашей или назначенного Нами верховного заместителя воле произойдет битва или, с Божьей помощью, будет завоевана с сильным штурмом крепость, то должно высчитывать жалование каждого кнехта как за месяц их службы, начавшийся и закончившийся, однако, в дальнейшем ни Мы, ни империя не будем им должны. А если деньги не будут в наличии немедленно, а возможно будет нанести врагам ущерб, то они должны не противиться приказу своего оберста надавить еще раз после дела и ни от какого похода к ущербу врагов не отказываться; а если один или более воспротивятся, те должны считаться клятвопреступниками и быть наказаны телесно и смертью. Однако не должно изменять Нам и Нашему королевству и наследственным землям таким образом еще в чем-либо подобном, но и это непременно оставить. (Articulus XIX)

Как вы понимаете, если какой-то аспект закреплен на уровне «законодательства», то проблема стояла остро. И дело тут было не в хронической бедности Священной Римской империи, современник Филипп де Коммин оценивал годовой доход Франции аж в 4,7 миллиона франков, кои, однако, он тратил в ноль [2]. Даже если сумма несколько завышена (я думаю, где-то вдвое), Франция была явно богаче Империи, но и при таком раскладе постоянные задержки жалования приводили к катастрофическим последствиям. К примеру, крупное поражение швейцарцев при Бикокке было следствием невозможности платить им жалование, в результате чего они мало того, что потребовали немедленно дать бой, но еще заставили идти в первых рядах капитанов.

Как следствие, в канавах осталось 20 капитанов и множество дворян.

За невыплату денег французский казначей Сенблансе был казнен, а на следующий год Франциск заложил свои драгоценности Берну, что, впрочем, никак не отменило постоянные споры из-за жалования [3].

Естественно, наемники платили той же монетой и вербовщикам. Многочисленные приписки, мертвые души, женщины и дети под видом наемников – в ход шло все. Доппельсолднеры получали двойную оплату, если имели доспехи, на практике же капитаны передавали свою броню на смотр. Лазарус фон Швенди (военачальник Священной Римской Империи, 1522-1583) в вымышленной беседе Петра и Павла вкладывает в уста последнего жалобы на то, что капитаны приходили на смотры без доспехов, которые на тот момент дали «двойным» наемникам [4]. Полковой секретарь Станислаус Хохенспах (1577) иронично заметил, что у хорошего ландскнехта один нагрудник на двоих. Леонгард Фронспергер, который имел немалый военный опыт XVI века, едко замечает, что у капитанов много имен в списках, но мало воинов. Реальное представление мы можем составить только об общих масштабах мошенничества – есть примеры того, как один наемник получал жалование за 13 имен. Лейтенант фон Тальгейм приписал себе 42 слепых имени, несмотря на прямое предупреждение полковника, кроме того, изменил информацию о вооружении, обманул своих людей с едой и зарабатывал на таких манипуляциях 397 гульденов каждый месяц [5]. В отряде капитана Дитриха Земица фон Зальцвелла нашлось 222 человека вместо 300. Его наказали по всей строгости – ему пришлось исповедоваться, затем принять причастие и, наконец, пообещать больше так не делать.

Антони Лёв из Фельдкирха в поте лица трудился на свой кошелек сначала лейтенантом, потом капитаном и наконец профосом – за это время он успел накопить 788 гульденов, продавая броню по несколько раз. Когда его махинации вскрыл военачальник Якоб Ганнибал I фон Хоэнэмс, то Лёв извинился и сказал, что у него тяжело с математикой, поэтому наказали его относительно мягко – короткое заключение и компенсация через месяц после возвращения домой.

Судя по всему, несовпадение реальной численности солдат в доспехах с тем, что есть по факту привело к необходимости самостоятельно закупать нанимателями. Мы встречаем фрагментарные сведения об отдельных заказах, но по итогу это оказалось еще одним ударом по и без того, худому бюджету. И это решало главную проблему.

Естественно, подобные махинации вкупе и с без того хроническими проблемами с жалования не самым лучшим образом отражались на благосостоянии наемников.

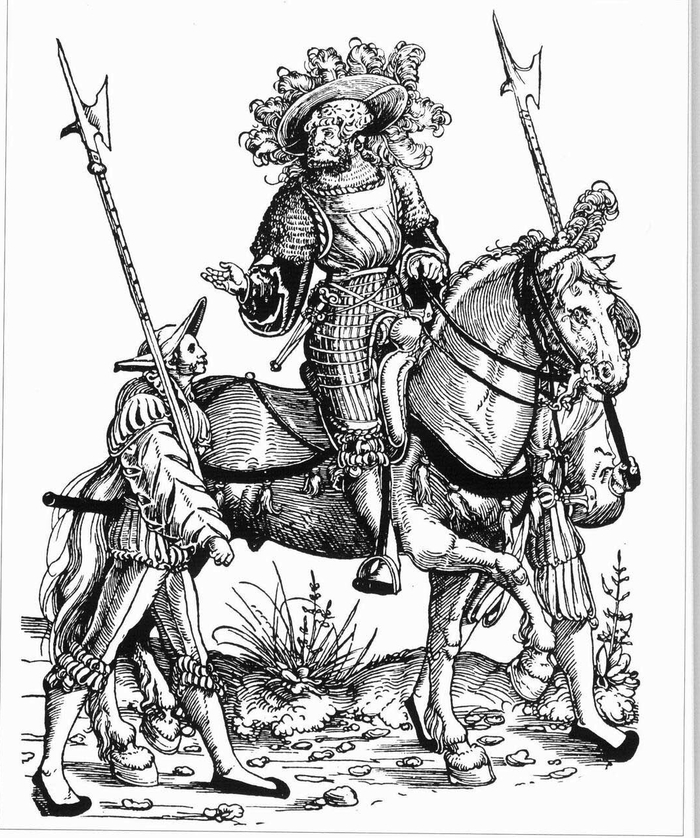

Обратите внимание на картину Урса Графа 1515 года – Kriegsrat. В центре композиции капитан, однако по его позе и окружающим его наемникам явно видно, что у него проблемы. Диаметр некоторых естественных отверстий капитанов обычно был обратно пропорционален возможности платить жалование.

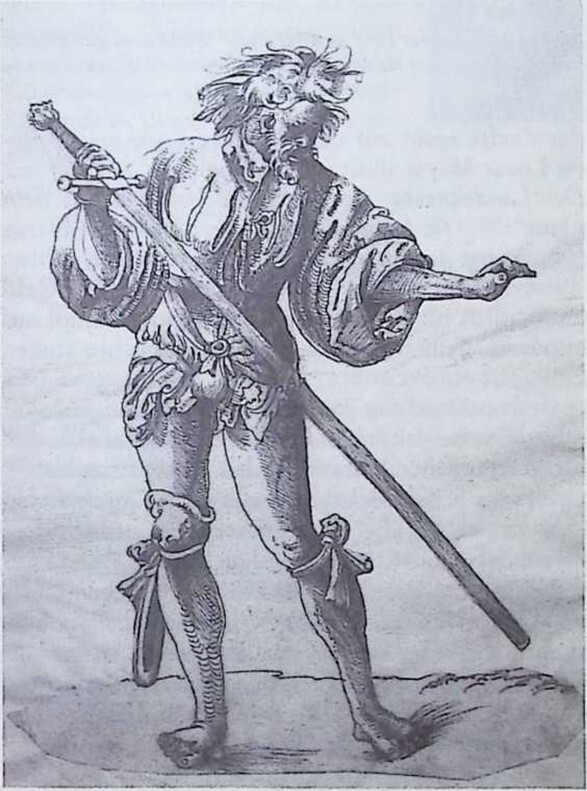

Хотя современные писатели популяризировали образ ландскнехта с двуручным мечом, но с куда большей вероятностью это будет трабант, а не доппельсолднер (в допели записывали по наличию доспеха).

Трабанты были телохранителями капитанов, поэтому мрачная правда жизни состояла в том, что огрести от двуручника куда больше шансов было у «своих», к врагу ты еще попробуй прорубись [6].

Поскольку найм осуществлялся через субподряд (т. е. монарх выписывал патент на вербовку), и претензии за жалование воины предъявляли напрямую капитану. Знаменитый Георг фон Фрундсберг в 1517 году вынужден был расплачиваться с наемниками тканями [7]. Георг фон Фрундсберг, окруженный превосходящими силами венецианцев, на предложение о сдаче ответил: «Много врагов, много славы». Тот, кто бился в первых рядах (не фигурально) при Бикокке, умер от инсульта во время бунта своих наемников, которым не выплатили жалование.

В 1486 году в Брюсселе ландскнехты, будучи недовольны снабжением, выстроились походным порядком, проследовали на главную площадь, где были обнаружены несколько телег с вином, которое было передано в дар императору городом. Вином наемники тут же и нахуярились [8]. В 1547 году ландскнехты, много месяцев не получавшие жалования, блокировали дворец в Аугсбурге, Карл V, вышедший узнать, что случилось, увидел зажжённые фитили ружей. На вопрос, чего они хотят, он услышал: «Денег или крови!» («Entweder Geld oder Blut!»), ему пришлось унижаться, обещая выплаты на следующий день. В армии звучали следующие слова в адрес монарха: «Мы его хорошо проучили и дали ему по башке, разрази его Бог!», поэтому бунтовщиков впоследствии нашли и повесили [9].

Обоз и логистика

Критическим фактором боеспособности армии является налаженная система логистики. Во-первых, количество некомбатантов в армии должно быть минимальным, не превышая 1:4 (т. е. один обозник к четверым воинам), но и сами они также должны уметь постоять за себя. Во-вторых, это, конечно же, налаженные логистические цепочки – армия следует с опорой на собственные линии снабжения и разветвленную систему складов. В-третьих, жесткий контроль за лагерной жизнью – предоставленные сами себе солдаты очень быстро разлагаются, погружаясь в пучину азартных игр и алкоголя.

Вы спросите, каким же образом достигался столь высокий уровень организации в войсках ландскнехтов? Да никак, вы о чем – это я фрагменты логистики римской армии описал. У наемников в армии была своя атмосфера…

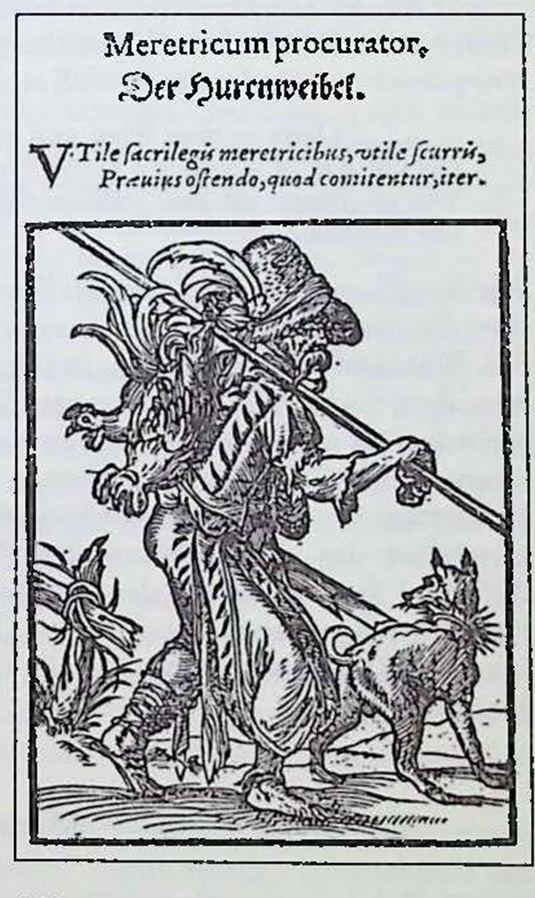

Итак, знакомьтесь – главный по обозу Хуренвайбель (hurenweibel).

Йост Амман. Хуренвайбель (1568) Иллюстрация к книге „Ständebuch“ (немецкая книга XVI века о профессиях)

Перевод его должности (Хуренвайбель) наиболее полно описывает состав обоза наемников – Господин Шлюх. В 1491 году совет подсчитал, что для армии в Бретани численностью 20 000 человек продовольствия требовалось для 40 000 – 50 000 ртов [10]. Впоследствии обозы раздувались до совершенно невообразимых размеров, современники клеймили эту практику, описывая состав этого «поезда», не стесняясь в выражениях – «самый грязный, легкомысленный сброд, не желающий оставаться нигде в странах и городах» [11]. Женщины, дети, бродяги, жонглеры, пивовары и просто бездомные набивались вслед за армией, превращая обоз в подобие цыганского табора. На примере этого можно понять, какая же пропасть в действительности лежала между регулярной и наемнической армией. Наниматель фактически не обеспечивал снабжение армии, а его обязательства ограничивались жалованием.

Соответственно, наемники должны были самоорганизоваться для собственного снабжения, иначе говоря, продукты они покупали у торговцев, следующих за армией. Тут же оплачивались услуги проституток или же каких-то лавочников. На женщинах в армии нужно остановиться чуть подробнее.

Женщины и ландскнехты

Мне доводилось видеть оригинальные теории на предмет того, что женщины в армии наемников были женами самих солдат, а в проститутки их определила грязная молва. Дело в том, что в XV веке в наемных армиях натурально началась эпидемия сифилиса. И если это были не проститутки, то возникает вопрос…

В действительности же армии были наводнены и проститутками, и женами. Кстати, сказать, в искусстве их достаточно легко различить, вот проститутка:

Петух на плече, знак проститутки.

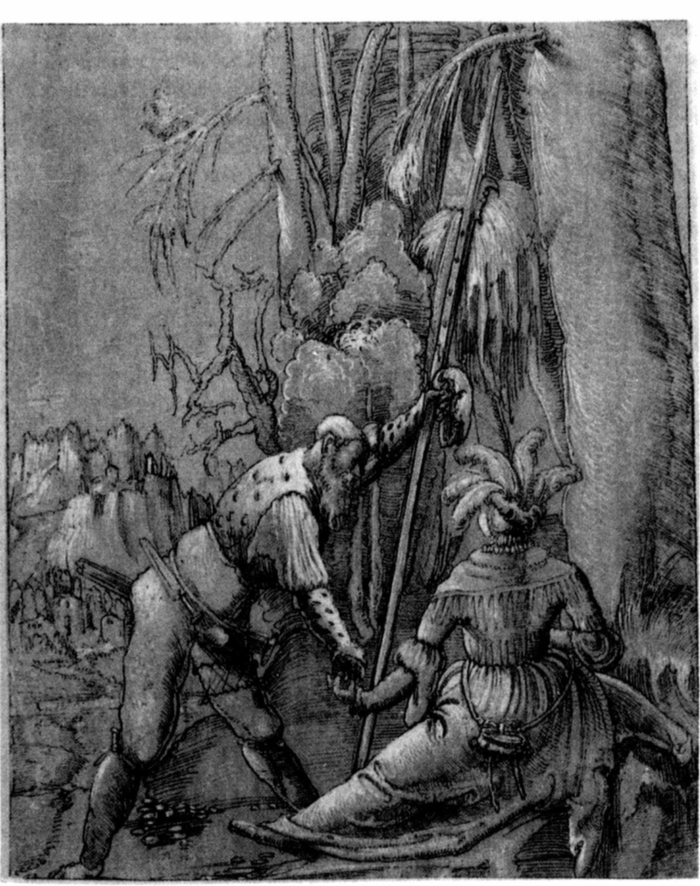

Или вот, например, на картине Никлауса Мануэля марширует наемник со своим сыном, обратите внимание на девушку у дерева.

Или картина Урса Графа, изображающего ландскнехта и швейцарца.

Или вот трогательная сцена, ландскнехт отдает всю зарплату жене:

В целом, женщины были достаточно активно вовлечены в лагерную жизнь - они следили за детьми, ну конечно поддержка солдат, попавших в сложную жизненную ситуацию.

В конце концов, кто-то должен был заниматься готовкой, пока солдаты бухают и играют в кости

Обилие проституток в армии объясняется рядом причин, во-первых, работа на себя, во-вторых, более высокий статус, чем в городах, где зачастую это порицалось [12]. При этом, в городах проституткам приходилось оплачивать высокую аренду за комнату [13]. Ну, а в походе можно романтично прилечь в колосках

Ну или уединиться под деревом, тут главное не помешать монаху, который случайно споткнулся и упал на монашку

Мужик с мечом в лесу – очевидно грибник.

Ландскнехты и дети

Как и в любой высокоорганизованной армии среди ландскнехтов присутствовали дети, которые были частью высокоорганизованной логистической системы наемников. Они осуществляли скрытное перемещение яйценоских пород скота между сельскохозяйственными и военными слоями общества. Т.е. пиздили кур у крестьян.

Например, гравюра Вольфганг Штрауха, «Ландскнехт Клаус Винтергрюн и его сын Хайнц» (1568 г.) рассказывает о том, как мальчик пиздил кур, а за ним погналась жена фермера, чтобы пиздить уже его, в процессе он порвал штаны

Кроме того, женщин и детей активно привлекали к строительству полевых укреплений, ландскнехты считали западло копать траншеи, не военное это дело [14].

Учитывая, как я уже говорил, в отсутствии центрального снабжения солдаты (и тут речь про любых наемников того времени) ели то, что могли достать, что приводило к постоянным социальным трениям. Член отряда Олбани в 1520-х годах, сэр де Бессант, был привлечен к ответственности за тяжкие «акты применения силы» — выбивание дверей, оскорбления и нападения на семью хозяина. Аналогичный случай около 1547 года касался сэра де Сен-Бонне, который зарезал мальчика, защищавшего свою овдовевшую мать от изнасилования [15]. Иногда это приводило к совсем курьезным случаям, так ландскнехты сперли лошадь у соседних испанцев в своем лагере и схомячили ее, что привело практически к небольшой гражданской войне с перестрелкой и пальбой из пушки.

Возникает резонный вопрос — а не случались ли некоторые перебои со снабжением в связи с такой системой?

Так, во время итальянского похода Карла V в 1530 г. от голода умерло 30 000 человек из армии в 50 000. Т. е. осталось целых 20 000 человек! Более того, он учел ошибки и попробовал организовать систему снабжения в 1536 году, в результате чего из 50 000 от голода умерло только 20 000 человек (не считая проституток, торговцев и пр.) [16]. Высокоорганизованные передовые отряды наемников просто сожрали то, что смогли на складах, а остальное сожгли, поэтому идущие следом войска несколько недоедали.

Ландскнехты и алкоголь

Вообще некоторые нюансы жизни хорошо читаются между строк закона, так, например, присяга ландскнехтов жестко регулировала вопрос алкоголя [17]

Полное пьянство не является оправданием для простого наемника, чтобы держаться подальше от работы и боя

Т.е. вопрос пить или не пить в общем-то не стоял — тут хотя бы в бой пошел. В Италии ландскнехтам воспрещалось спаивать сослуживцев из других стран, а также силой вливать им алкоголь в рот. Опять-таки, если это протекло на уровень законодательства, можно примерно оценить масштаб проблемы. Ну а народное творчество и вовсе родило две поговорки — «грязный, как ландскнехт» и «пьяный, как ландскнехт».

Ландскнехты и религия

Из вышесказанного можно вынести явный и очевидный вывод – жизнь наемника была чрезвычайно коротка. Эпидемии, отсутствие централизованного снабжения и бесконтрольное употребление алкогольных напитков косило наемников похлеще вражеских пик. Впрочем, и война не сулила долгой жизни – не было никакого смысла брать в плен солдата, самое ценное на котором уже надето, это не знатный воин, которого потом кто-то выкупит. А излишеств вроде военных врачей также бюджетом не было предусмотрено [19]. Только за гульдены, бесплатно есть штатный капеллан.

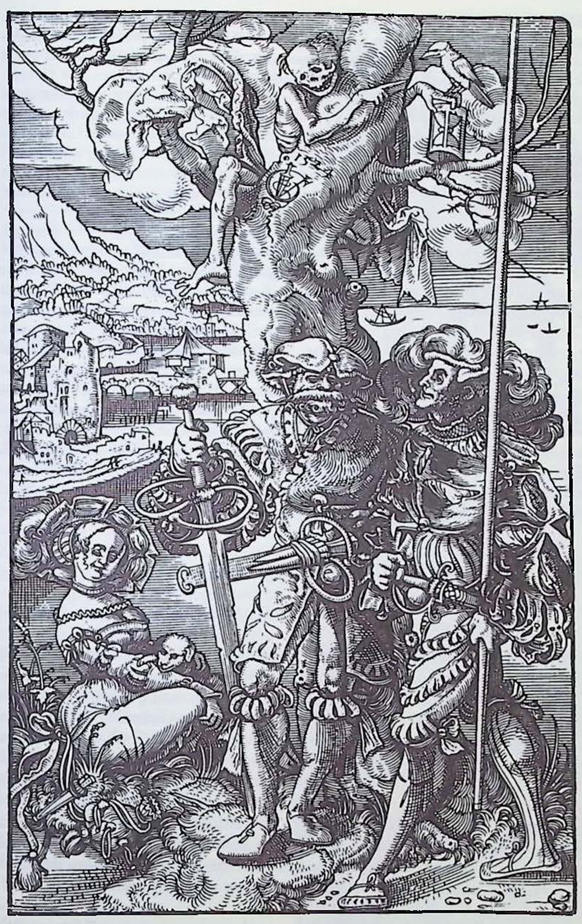

Относительно своей загробной участи ландскнехты иллюзий не питали, если рыцарь в изображении художников выступал противником антихриста, наемники же были его спутником [20].

На этот счет есть показательных два стиха из «Корабля дураков» (произведение XV века) [21]. В одном девять ландскнехтов пришли к воротам Рая и начали требовать их впустить, крича как оглашенные: «Эх, гроб господень, божья мать!..» Апостол Петр услышал и пошел согласовывать их допуск под его ответственность. Петра предупредили, что идея плохая, но он не послушал. Ландскнехтов впустили, они сразу пошли побираться и на собранные деньги начали играть в кости. Традиционно друг друга обвинили в шулерстве и начали драку. Апостол стал требовать прекратить и вообще валить из Рая. Те бросились с кулаками на него. Он за подмогой. Что делать с этими висельниками вообще не ясно, но тут придумали ход – за воротами начал бить в барабан. Ландскнехты подумали, что там война и ломанулись на звук, а Петр закрыл двери за их спиной.

Вторая история, как за ними отправили черта из ада, поскольку вроде как прослышали, что они вообще конченные. В итоге черт пробрался в таверну и начал слушать. Ландскнехты же мило обсуждали былые времена с подробным описанием, от которого черт пришёл в ужас и понял, что надо валить. Но тут увидел, что они бухают как в не себя и решил проникнуть в какого-нибудь ландскнехта через рот, но проблема была в том, что когда наемнику наливали, то говорили ему тут же друзья: «С тобою господня благодать!», ну и это сразу закрывало путь бесу. В итоге он сидел за печкой и ждал, пока представится наилучший момент, но его не было. Потом завалился еще один ландскнехт с петухом, которого ощипал и повесил за печкой, решив приколоться. Он громко сказал: «Хозяин, я там бесенка принес, давай его зажарим» и рукой показал в сторону печи. Черт вынес головой стену и огородами ломанулся к патрону. Там он обрисовал, что ландскнехтов лучше не трогать, поскольку народ они зело дикий даже для здешних мест. На том и порешили.

Вера заменялась суевериями и с активным применением заклинаний, артефактов, повышающих резист, — ценились веревки повешенных, рубашка, сшитая девственницей, голова летучей мыши и пр. А колдуны и чернокнижники рассматривались не как еретики, а как ценный солдат. Это нашло отражение в более позднем (XVII в.) произведении Гриммельсгаузена «Симплициссимус» в рассказе о чернокнижнике [22]:

Как повелось на войне обыкновение ставить профосами старых испытанных солдат, то и в нашем полку был подобный жох и притом еще такой тертый прожженный плут и злыдень, о ком по правде можно было сказать, что он куда больше всего изведал, чем было надобно, ибо был он завзятый чернокнижник, умел вертеть решето и заклинать дьявола, и не только сам был крепок, как булат, но и других мог сделать неуязвимыми, а вдобавок напустить в поле целые эскадроны всадников

Для повышения точности считалось верным способом сначала выстрелить в изображение Христа, а с целью защиты конечности надо было забрать соответствующую часть распятия. Что невольно порождает вопрос, а как на всё это смотрела Священная Инквизиция? С решительным осуждением и крайней обеспокоенностью.

В основном из-под стола или другого места, где не было риска быть обнаруженными ландскнехтами. Нет, формально, конечно, настольная книга инквизиции «Молот ведьм» детально расписывала все грехи колдунов, которые зачаровывали оружие, и карала их отлучением, но… Даже между строк читается реальная правоприменительная практика. Одно дело отправить на костер ведьму и совсем другое — заключившие договор с бесами стрелки [23].

Может случиться, что светская власть в праведной борьбе против недругов пригласит к себе на службу подобных стрелков-колдунов и с их помощью разрушит владычество злых тиранов. Все ли войско или только те, кто их принял и им покровительствовал, должны быть наказаны? На это надо ответить, что, вследствие большого количества людей, строгость суда должна быть смягчена.

Чуете вайб этодругина?

В конечном счете, «Молот ведьм» рекомендует воинам исповедоваться, колдунов выслать из страны, а остальным отпустить грехи. На деле же проблемой церкви было не найти среди наемников отступников веры, а то, что ландскнехты найдут их.

Какое-либо уважение к церкви отсутствовало, а папу римского натурально ненавидели.

Отлучение знаменитого военачальника (и конченного отморозка) ландскнехтов Гёца фон Берлихингена вызвало у него лишь смех, он иронично заметил, что церковники «стреляли в него свечами с кафедры» (процедура предполагала их тушение) [24]. После взятия штурмом Рима ландскнехты вволю поиздевались над папством, разъезжая на ослах по Вечному городу в кардинальских одеждах, как отметил биограф Фрундсберга Рейснер. «Свирепых и противоестественных дел немцы не совершали, но было много озорства». Мы ему, конечно, верим.

Как все это воевало

Невольно складывается впечатление, что это какая-то ватага бесконтрольных преступников, а не армия, как вообще могло случиться, что наемники заняли вершину пищевой цепи в XVI в.? Дело в том, что выброшенные из общества наемники имели только один путь – на войну. И это радикально отличало их от предшественников, будь то итальянские кондотьеры или пресловутые рыцарские армии. И тем, и другим было куда возвращаться, поэтому сдача в плен, выкуп или, чего уж там, отступление были нормами жизни. У наемников всё было иначе – хотя швейцарские пехотинцы и были полупрофессионалами (они возвращались к мирной жизни в кантоны), но честь корпорации ставили выше жизни. Поэтому и возникла та самая «Плохая война» – воины не щадили друг друга, предпочитая смерть отступлению.

Так что воевало это, может, и без сложных тактических маневров, но крайне ожесточенно.

Наследие

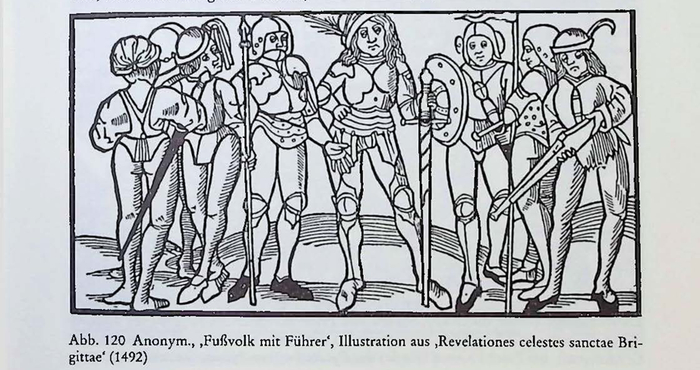

Отцом ландскнехтов называют Максимилиана, императора Священной Римской империи, хотя начал он свою бурную деятельность, будучи регентом Бургундского герцогства. Сложно сказать, насколько это справедливо, потому что есть точка зрения (Рейнхарда Бауманна), что эту честь нужно в большей степени отдать Георгу фон Фрундсбергу. Тем не менее история Максимилиана — яркий пример того, как «вживую» выглядит попытка подменить военную историю бытовой логикой «если воюют рыцарями, значит они самые сильные». Шесть миллионов долгов и фактически банкротство государства, слом привычных общественных устоев, колоссальное социальное напряжение — и всё это для того, чтобы получить эрзац регулярных армий Нового времени. Армий с чудовищной дисциплиной, совершенно безумными пороками и приметами, которых в профессиональной военной системе просто не должно быть, вроде обоза, который по виду напоминал цыганский табор. Однако этой новой силы хватило, чтобы смыть старую военную организацию. Обратите внимание на фигуру рыцаря в центре картины 1492 года, он больше не возвышается над окружающими его наемниками.

В первую очередь произошел количественный скачок, компактные рыцарские армии не могли противостоять десяткам тысяч наемников [26].

И это не просто так, со всеми своими пороками новые армии были лучше того, что было до.

Максимилиан, хотя и вошел в историю как реформатор, перевернувший с ног на голову мир, все же не смог в полной мере воспользоваться плодами своей деятельности. Он носился по империи как заведенный, разыскивая деньги везде, где только мог найти. Одной из идей было стать папой римским, что сделало бы Священную Римскую Империю хотя бы Священной и Римской. Учитывая, что за Максимилианом числилось всего лишь 9 бастардов, на фоне оргий папы Александра VI или сатанинских наклонностях Чезаре Борджиа, он был сама благодетель. А когда правитель Священной Римской Империи пригрозил, что ради тиары готов больше не смотреть на голых женщин, уверовала вообще вся курия. Папой он не стал, а жаль – торговля индульгенциями бы вышла на новый уровень. Чего там говорить, этот энергичный император умудрился даже евреев обложить особым налогом.

Финалом его военной карьеры стал бесславный поход и совет внука уйти на покой, однако одно он все же смог сделать – заложил основы величия своего дома, который господствовал над Европой в течение нескольких веков. Безусловно, немалую часть почестей за эти достижения мы должны отдать его внуку Карлу V, но толчок был от плеч Максимилиана.

Напоследок посмотрим в лицо Максимилиана на портрете работы Альбрехта Дюрера и честно скажем, он охуенен. Из безвольной фамилии, которую князья выбрали в качестве удобной марионетки на троне Священной Римской Империи, его дом стал могущественной династией. Домом Габсбургов.

Примечания

1. Александров С.Е., 2001 Приложение IV Статейная грамота Максимилиана II

2. Мемуары / Филипп де Коммин, Глава XIX

3. McCormack J., 1993. CHPT. VII

4. Baumann R., P. 77

5. Baumann R., P. 78

6. Baumann R., P. 93

7. Александров С.Е., 2001 С. 98

8. Александров С.Е., 2001. С. 116

9. Александров С.Е., 2001, С. 122

10. France J. Renaissance France at War: Armies, Culture and Society, c. 1480-1560. – 2010. P. 236

11. Rogg M., P. 72-73

12. Schöggl A. 1976, P. 44-45

13. Baumann R., P. 164

14. Baumann R., P. 122

15. France J. Renaissance France at War: Armies, Culture and Society, c. 1480-1560. – 2010. P. 250

16. Александров С.Е., 2001, С. 99

17. Schöggl A. 1976, P. 35

18. Baumann R., P. 140-141

19. Rogg M., P. 133

20. Rogg M., P. 222

21. Бранд С. Корабль дураков. Сакс Г. Избранное. М., 1989. С. 273-277,281-283.

22. Гриммельсгаузен Г. Я. К. Симплициссимус. – 1967. С. 127

23. Шпренгер Я. Молот ведьм. – Интербук, 1990. С. 246

24. Wiesflecker H. (1991), P. 248

25. Александров С.Е., 2001 С. 172

26. Rogg M. "Ei oder Henne?" Anmerkungen zum Verhältnis von Militär, Staat und Gesellschaft im frühneuzeitlichen Europa //Difference and Integration. – 2001. – Т. 3. – №. 3. – С. 1-24.

27. Richards J. J. H., Embleton G. Landsknecht soldier, 1486-1560 //(Osprey). – 2002. P. 63

Буря XV века. Бургундия на краю гибели

Привет, пикабутяне. Хотите авторского исторического контента без политики и гендерных срачей? Я тоже, но нет такого :(

Ладно, не пугайтесь – это будет политика исключительно в разрезе истории и династические срачи.

Я начинаю небольшую серию статей, посвященную военной революции XV-XVI, но читать можно будет в любом порядке.

Необязательное вступление

Нет более надежного способа прийти к неверным выводам в военной истории, чем использовании логики и здравого смысла. Нехилый такой кликбейт, да? Конечно же проблема не в логике и здравом смысле, а в отсутствии контекста и неосознанного наложения реалий современности на древние эпохи.

Итак, представим, что вы рядовой пользователь пикабу и в силу каких-нибудь несущественных причин попали в XV век Европы, да еще в знатном статусе. И вот проснувшись по утру вы видите, примерно следующее:

Ну, т.е. удобный и интуитивно понятный интерфейс для того, чтобы накликать себе правильные войска. Осталось выяснить как же в реальности выглядел этот процесс.

Точка отсчета

Не так важно с какого момента начинать повествование, потому что военная революция в действительности процесс, идущий через века и ключевые события, происходящие с того момента, который я назову началом, имели аналоги в предшествующие эпохи. Поэтому фраза «все началось…» — это просто щелчок затвора исторической камеры исследователя, с которого удобно вести повествования, а не рубеж, разделивший эпохи на до и после. Итак…

Все началось 5 января 1477 г. возле города Нанси в современной Франции, а на тот момент столицы герцогства Лотарингии. В судьбоносной битве при Нанси армия герцога Карла Смелого была наголову разбита войсками Рене Лотарингского, впрочем, первую скрипку играла, конечно же, швейцарская пехота. Сам Карл Смелый пал среди войск, что запустило цепь событий, перекроивших военную и политическую картину Европы.

Сам по себе разгром «рыцарской» армии пехотными силами не был чем-то выделяющимся к тому времени, тем более что при Нанси Карл кратно уступал своим врагам. Победы пехоты над конницей случались и раньше, чего стоит только одна битва при Куртрэ (1302), которая вознесло национальное фламандское самосознание на другой уровень [1]. Однако феодальный ответ на подобные всплески был и заключался в простом подходе в виде использовании собственной пехоты в сочетании с конницей, а победа отдавалась «рыцарской армии». Мы пахали - я и трактор. Вот только армия Карла Смелого как раз и представляла ту самую «рыцарскую армию» (термин условный, ибо к тому времени рыцарь не равно тяжеловооруженный всадник) в своей наивысшей точки развития, где должны были сочетаться мощь тяжелой конницы, стрелки с кулевринами, арбалетчики, лучники (в том числе знаменитые английские) и лучшая артиллерия своего времени. Причем все это Карл именно что «накликал в казарме» на деньги богатейшей Бургундии [2]. Все это великолепие сдуло в серии разгромных поражений при Грансоне, Муртене и Нанси обычное гражданское ополчение швейцарской конфедерации [3].

Другим тектоническим сдвигом было то, что Карл Смелый не оставил наследников по мужской линии, у него была только дочь – Мария Бургундская. Учитывая, ее незамужний статус, а также некоторое количество приданного с нехеровый кусок современной Европы, картина была следующей

Обезглавленную Бургундию начали рвать на части - Людовик XI на чьи деньги и были наняты швейцарцы, разгромившие войска Карла, отобрал французские владения, которые были переданы по праву апанажа. Наследника по мужской линии у Карла не осталось и земли должны были вернуться обратно французской короне, но на этом Всемирный паук, как называли Людовика, останавливаться не собирался – он нацелился на всю Бургундию.

Проблемы Марии, которой было без малого 20 лет, на этом не закончились – Бургундию раздирали внутренние противоречия. Дело в том, что для того, чтобы накликать себе армию, Карл Смелый взимал налоги, что по версии фламандцев было за гранью. В итоге 26 января собранные в Генте Генеральные штаты подтвердили Марию правительницей Бургундии, но в обмен на серьезные уступки – «Гентская привилегия». Как это часто бывает уступки привели лишь к пониманию, что можно давить дальше.

Армия Бургундии была уничтожена, Мария осталась без поддержки отца, а герцогство в окружении врагов. Верные сторонники Бургундского дома Гийом Югоне и сеньор де Эмберкур, были заключены в тюрьму, подвергнуты пыткам и обезглавлены на открытой рыночной площади Гента, таким образом сословия непрозрачно намекали Марии, что ее может ждать в случае несговорчивости. Доказательства были верные – письмо, переданное Людовиком XI за авторством «Марии», ну не будет же сей уважаемый чел врать? В общем, пивовары ощущали себя не иначе как прибалтами на параде суверенитетов. Правда с нюансом..

Людовик XI занял Пикардию, Булонне и Артуа, следом должна была пасть Фландрия. Помимо военного вмешательства, Людовик продавливал также и династический брак. Семилетний сын французского короля, дофин Карл должен был стать мужем Марии, окончательно закрепив все Бургундские земли за Людовиком.

До фламандцев же потихоньку доходило, что до Евросоюза еще полтысячелетия и им светит не независимость, а Французская корона, с которой они от души попизделись еще в XIV веке. На фоне черных дней умирающего Бургундского герцогства в апреле 1477 года в Гент прибыла делегация. Триста закованных в сталь всадников сопровождали Георга Хесслера, кардинала Фридриха III Императора Священной Римской Империи.

Трир. Сентябрь 1473 года

Вернемся на четыре года назад - 28 сентября 1473 епископский город Трир оглашался звоном колоколов, процессия из 2500 всадников сопровождала Императора Священной Римской Империи на судьбоносной встрече. Карл Смелый во главе 8000 всадников прибыл через два дня. Переговоры Императора и герцога продолжались 8 недель их детали нам неизвестны, но в ходе этой встречи Карл познакомился с сыном Фридрихом III. Юноше было всего 14 лет, но уже тогда в нем угадывался будущий рыцарь. Карл показал ему своего любимого говорящего попугая и подарил бургундский орден.

Спустя два года в 1475 в лагере под Нанси Карл подпишет бумагу, закрепив то, что он обещал Императору – Максимилиан I станет мужем дочери герцога Марии Бургундской.

Максимилиан

Появление новой политической силы в регионе перетряхнуло расклад сил. Максимилиан был крепким юношей, чему, видимо, способствовало непростое детство – два брата и сестра умерли от того, что мать их перекормила сладким «на португальский манер», самого же его спасла молитва, как он отмечал в мемуарах [4]. Кроме того, уже в свои 20 лет он прослыл любимцем женщин и грозой турниров.

21 апреля 1477 года был заключен заочный брак Максимилиана и Марии Бургундской, но нужно было торопиться. Мария писала суженому, что если он не прибудет в самое ближайшее время, ей придется пойти на то, на что она ни за что бы не согласилась. На девушку давили со всех сторон.

В мае того же года Максимилиан покинул Вену и через Франкфурт и Кельн направился к Марии. 18 августа 1477 года Максимилиан в сопровождении 1200 всадников вступил в Гент. Как сообщает придворный Молине, в белых одеждах он казался Ангелом, сошедшим с небес. Народ встречал Максимилиана как освободителя и защиту от притязаний французов. Свадьба была отпразднована довольно скромно на следующий день в придворной часовне. Людовик XI распространял злые слухи о самом скупом женихе в мире, якобы он был так беден, что его пришлось снабдить одеждой.

Отчасти Людовик прав – Максимилиан был беден, как церковная мышь, однако, деньги были в избытке его новых владений. Муж Марии Бургундской получил 500 000 талеров от Нидерландов, а Людовику отправил требование освободить земли. Хотя возвращенные территории были несоизмеримы с тем, что контролировал французский монарх, появление Максимилиана, который заставил отступить паука, без боя, зародило в сердцах людей надежду.

Несмотря на весь прагматизм династических браков, письма Максимилиана и Марии говорят о том, что между молодыми людьми действительно возникло чувство, насладиться которым они смогли в краткий период затишья зимы 1477 – 1478 года. Максимилиан был мужем наследницы Бургундии, но полноправным наследником мог стать лишь их сын, поэтому Людовик не оставлял надежды получить герцогство традиционными интригами. Увы для него в 1478 году родился сын Марии и сына Императора – Филлип, которого пришлось показать народу голым, ведь французы распространяли слухи, что это девочка. В 1480 родилась дочь Маргарита и сын Франциск – Бургундское герцогство было спасено.

Австрийский дом завяз в борьбе с Венгерским королем Матиашом Корвином и Фридрих не мог оказать никакой поддержки сыну, поэтому Людовик XI решил не мешкать, ведь казалось, что он в шаге от завоевания всей Бургундии. В 1479 году боевые действия начались с новой силой, но в этот раз короля Франции ждал Максимилиан.

Карл Смелый активно использовал в своих армиях наемников, но этот источник потреблял колоссальные ресурсы. Однако помимо наемников, был еще один источник войск – городское ополчение. Фламандцы явно не желавшие возвращаться под руку французов, охотно стали в один строй с немцами в августе 1479 года.

Сражение при Гинегате возвращает нас к реальности конца XV века – французская конница была лучше в Европе и противостоять ей Максимилиан в конном строю не пытался. Вместо этого он и 200 знатных дворян спешились и стали в один строй с пехотой фламандцев и немцев [5].

Французская конница опрокинула бургундскую, но пехота под руководством Максимилиана, смяла противников. Занятно, что Максимилиан использовал не только «швейцарскую» тактику масс пехоты с пиками, но также и частично гуситский подход в виде защиты флангов повозками [7]. В результате хотя французская конница и смогла разбить бургундских рыцарей на флангах, помешать пехоте Максимилиана выбить пеших французов она уже не смогла.

Хотя это изображение и не относится к битве при Гинегате, но визуально наглядно показывает «коробку» пехотинцев и всадников с флангов.

После вытеснения французов за границы карты, появилось окошко с поздравлением с победой, на которое Максимилиан спокойно кликнул. Людовик ядовито заметил, что молодой полководец может посадить на этом поле бобы – формально тот, кто занял его победитель, фактически же армия Франции не была разгромлена.

Счастье Максимилиана было недолгим 27 марта 1482 года погибла Мария Бургундская, после трех недель мучений из-за падения с лошади. Она назначила детей наследниками, а Максимилиана регентом, но реалии Средневековья пустили все под откос.

Ладно сворачиваем эти сопли, давайте поставим на паузу драму и обратимся к глобальным процессам.

Немного аналитики

На первый взгляд, правители кажутся свободными в выборе войск – при Гинегате Максимилиан смог собрать около 20 000 солдат, а Людовик вывел против него собственную национальную пехоту «франш-арчеров». Причем Максимилиан использовал простое ополчение фламандцев, которое Карл Смелый предпочитал не трогать, облагая налогами. И очень быстро Максимилиан понял почему.

Формально, города были обязаны содержать собственное ополчение, причем жители экипировали сами себя. Что порождает очевидное напряжение – если мы сами себя защищаем и экипируем, то на кой нам еще надстройка в виде правителя?

А какой армией ты будешь подавлять восстание, если они и есть твоя армия? В этом смысле новосозданная французская национальная пехота оказалась куда более совершенной системой. Поскольку вся реформа заключалась в том, чтобы освободить часть населения от аналогов за военную службу, то часть ушлых буржуа просто прикинулись вояками за льготы, а при столкновении с ополчением фламандцев просто разбежались. А позднее эта организация и вовсе пошла под нож, будучи замененной на швейцарцев [6].

Это была типичная средневековая история – швейцарцы, прикопавшие несколько бургундских армий не просто так получили независимость. Ранее их точно также привлекали к военной службе предки Максимилиана. В частности, Леопольд III на своей шкуре понял, как же сложно объяснить все прелести концепции развитого феодализма, если тебя вместе с остальной армией пустили на кебаб алебардами при Земпахе (1386). Похоронив несколько армий на альпийских лугах, Австрийский дом милостиво даровал Швейцарскому союзу независимость.

Примерно то же хотели и от Максимилиана фламандцы, активность которого внезапно прервалась фактически его пленом в 1478 год. В общем не по своей воле Максимилиан залег на 18 недель в…

Молодому правителю популярно объяснили, что война с Францией надоела, брать налоги — это вообще хамство и в целом он не иллюзорно заебал. Поэтому неплохо бы сдать детей на попечение сословиям, отказаться от регентства, разогнать собственных сторонником и свалить куда-нибудь

Чтобы Максимилиан не скучал, жители Брюгге возвели под его окнами эшафот с колодками, виселицей и дыбой, после чего занялись публичными пытками и казнями его сторонников. В этот момент Максимилиан начал подозревать, что что-то идет не так…

В свою очередь, Максимилиан также усиленно намекал сословиям «А вы знаете кто у меня папа?». Мятежники в свою очередь предлагали подписать им вольную и валить к папе.

Давлением они все-таки вытащили из него отказ от регентства, Брюггский договор 1488 года, даровавший Нидерландам всяческие свободы. Максимилиан подписал бумажку и свалил, ну а следом пришел Император Священной Римской Империи с войсками и решением княжеского суда в Лёвене, который постановил подтереться бумажкой с клятвой. Так бывает, если прессуешь сына Императора.

Последующая война привела к тотальному обнищанию, всеобщему бедствию некогда богатых городов и фактическому возвращению фламандских городов обратно в лоно Бургундии [8].

Испытав на себе все последствия милитаризации городского населения, Максимилиан понял, что нужно обращаться к другим источникам, тем более что он уже успел задействовать в войне наемные войска. Пресловутая сметающая все и вся рыцарская конница могла предложить те же крохи, что и в предыдущие столетия, но если раньше несколько тысяч закованных в сталь всадников перекраивали политическую карту, то в условиях выросших армий начали превращаться в ценный лут. Поэтому сыну Императора пришлось искать новые источники для своих амбиций, которые включали в себя желание стереть к черту Францию с европейской арены.

Все это привело к тому, что Максимилиан выпустил на свет силу, контролировать которую уже не смог.

Наемники

Вспомним, что швейцарцы отправили на тот свет бывшего хозяина Бургундии. Попытки использовать выходцев из Тироля, Эльзаса и Лотарингии в качестве наемников предпринимались и ранее, но в войсках Рене Лотарингского в 1476 году в битве у Понт-а-Муссона это закончилось провалом. Немцы просто сбежали от врага, а потом и подняли восстание против своего нанимателя [9]. Читатели моих статей иногда удивляются, как вообще в войне можно делать ставку на то, что противник побежит, если на него несется враг. В реалиях средневековья, если твои войска вышли на поле боя – это уже хорошие войска, полководцам приходилось решать куда более приземленные задачи: как бы они не разбежались кто куда до начала сражения.

Поэтому швейцарский опыт должен был стать ключевым в построении новой пехотной армии Максимилиана для чего активно перекупались ветераны кантонов в качестве инструкторов. Таким образом швейцарцы вырастили себе конкурентов, которые впоследствии бросили им военный вызов. Но это потом, а пока в 1486 году в швейцарском парламенте Конрад Гескуфф высказывают недовольство тем, что он куда с большим удовольствием обучал бы не местных горцев, а швабов, коих именуют ландскнехты [10].

Продолжение последует, а пока вот вам мой кот

Примечания

1. J.F Verbruggen «The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages from the Eighth Century to 1340» // The Boydell Press, 1998 (далее Verbruggen (1998)), p. 181

2. Бургундские войны. Проститутки, содомиты и бардак в управлении

3. Winkler, A. (2002). Zurich’s militia records in the Fifteenth Century. FEEFHS Journal, X, 66-80 (более детально см. )

4. Wiesflecker H. Maximilian I.: die Fundamente des habsburgischen Weltreiches. – Verl. für Geschichte und Politik [ua], 1991. P. 28

5. Мемуары / Филипп де Коммин; Пер. с фр., [коммент., вступ. ст. Ю.П. Малинина]. - Москва : Олма-Пресс Инвест, 2004 (ПФ Красный пролетарий). - 508, [1] с.; 27 см. - (Серия "Мировая летопись").; ISBN 5-94848-188-3 (в пер.), стр. 237

6. Контамин Ф. Война в Средние века //СПб.: Ювента. – 2001. – Т. 416. С. 151

7. Wiesflecker H. Kaiser Maximilian I.: Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit: Der Kaiser und seine Umwelt. Hof, Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. – Oldenbourg, 1971. Band V, P. 504-505

8. Wiesflecker H. Maximilian I.: die Fundamente des habsburgischen Weltreiches. – Verl. für Geschichte und Politik [ua], 1991. P. 56-58

9. Baumann R. Landsknechte: ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg. – Beck, 1994. P. 31

10. Hodnet A. A. The Othering of the Landsknechte. – North Carolina State University, 2018., P. 6-7

Отдаю должное рекомендованным пикабу тегам

Фридрих II Гогенштауфен — император, которого вела путеводная звезда

Был такой император в XIII веке, владел Германией и Сицилией. Родился, казалось бы, у родителей, которые уже не могли иметь ребенка, так как были довольно стары (по тем временам), поэтому его мать Констанция решила рожать прямо в палатке посреди города, при этом любая женщина могла зайти на роды, ну а после рождения Констанция прилюдно покормила Фридриха грудью, чтобы показать, что это ее ребенок.

Его родители сделали всё, чтобы малыша провозгласили немецким королем, а потом и королем Сицилии (кстати, его отец был Генрихом Vl, а дед Фридрих Барбароссой), ну, к сожалению, отец и мать довольно быстро умерли после его рождения, и Фридрих остался в Сицилии под опекой епископа, так как его мать успела договориться с папой римским Иннокентием lll. Дальше была классическая междусобица, ведь власть папы нравилась не всем. А как только в 1208 году молодой король был объявлен совершеннолетним, его женили на Констанции Арагонской, женщине старше на 15 лет. Ну а сам Фридрих объявил, что он объединит все земли, которые были узурпированы мелкими князьями в его владениях.

Ну а как пришло время надеть корону Священной Римской империи, то тут наступили трудности, ведь его держал Оттон IV, который просто пошел походом в Сицилию, хотя папа и отлучил его от церкви, и Иннокентию III пришлось договариваться с князьями Германии, что в итоге вылилось в полную поддержку Фридриха II как законного императора. Но как только об этом узнал, то поспешил выяснять, в чем дело. Но и Фридрих решил не медлить и тоже поехал в Германию, только вот тут был вопрос: по Тирренскому морю курсировал пизанский флот, с суши угрожали войска Пьяченцы, переправу через Ламбро охраняли миланцы, альпийские перевалы сторожили войска баварского герцога, и все это были сторонники Оттона. Но Фридрих, как думгай, просто шел вперед к цели, и на его пути просто все расступались, а когда он был в Германии, то у Оттона просто не осталось союзников, так как все стали на сторону Фридриха. Так Фридрих стал императором, но дал обещание папе отправиться в крестовый поход за его поддержку.

Далее Фридрих вернулся в Сицилию в 1220 году и издал «Капуанские ассизы» для укрепления власти короля и ограничения прав феодалов. Основные законы включали отмену привилегий после 1189 года, разрушение крепостей, построенных без согласия короля, и запрет на личные междоусобные войны.

На сейме в Мессине были приняты дополнительные ассизы против игроков, евреев, блудниц и жонглёров. В 1224 году издан указ о наказании еретиков. Фридрих начал чеканить монету «империал» и разделил королевство на провинции с чёткими границами.

Для внедрения законов создана сильная администрация. Летом 1224 года основан Неаполитанский университет — первый университет в Европе, основанный монархом. Университет преподавал юриспруденцию и риторику, запрещая подданным учиться в других университетах.

Фридрих покорил мусульманскую часть Сицилии, депортировав тысячи мусульман в Апулию. Мусульманам разрешили исповедовать религию и служить в армии.

Всё шло хорошо, но новый папа Гонорий III стал напоминать обещание об крестовом походе, хотя Фридрих неохотно и хотел плыть на Святую Землю. В итоге пятый крестовый поход начался без Фридриха, но потерпел неудачу, и все козни пошли в сторону Фридриха, хотя император и послал войско. Но тут папа умер, можно вздохнуть спокойно, но не тут-то было. Новый папа Григорий IX снова пожелал, чтобы император отправился в крестовый поход. Тут уже не откажешь, и Фридрих действительно отплыл, но тут незадача, все заболели, и им пришлось вернуться обратно уже через 3 дня. Конечно, папа не поверил и просто отлучил Фридриха от церкви. Но аристократы империи стали на сторону императора и просто изгнали легатов, но в ответ папа провозгласил свободу всем подданным Фридриха.

Но тут сама звезда позвала Фридриха. Каирский султан аль-Камиль попросил Фридриха помочь ему разобраться со своим братом из Дамаска, при этом пообещав отдать Иерусалим христианам. (На самом деле тут интересная история, говорят, что к султану приходил Франциск Ассизский, а Фридрих женился второй раз на дочери человека, у которого был титул короля Иерусалима.)

Начался шестой крестовый поход, только вот папа назвал это провокацией, ведь Фридрих пошел туда без одобрения церкви, да еще и отлученный.

Вообще, Фридрих взял только свое войско, которое ему фактически не понадобилось. Когда он прибыл на святую землю, брат Камиля уже умер, но султан все равно провел переговоры с императором, и они договорились о передаче христианам Иерусалима и пары городов. Без боя, вот так, и без папы. Снова звезда зажглась над Фридрихом.

А когда император вернулся домой, то он подавил мятеж местных феодалов и встретился с папой в Ананьи. (Посредником часто был магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальц, именно он до своей смерти всегда сглаживал углы между императором и папой.)

Дальше Фридрих написал Мельфийские конституции, которые централизировали власть в Сицилии, а вот в Германии покуралесил его сын Генрих, который воевал с князьями и в итоге проиграл, и ему пришлось подписывать законы, которые, наоборот, децентрилизировали власть в Германии. К сожалению, Фридрих не успел прибыть, и ему пришлось ратифицировать соглашение, но дальше он взял обещание сына больше не предпринимать действий без его согласия, но сын не послушал и пошел против папы, что в итоге вылилось еще в одну встречу с сыном, где Фридрих просто арестовал его, а дальше назначил приемником другого сына, Конрада IV.

Далее началось активное противостояние между группами гвельфов и гибеллинов (Гвельфы выступали за ограничение власти императора и усиление влияния папы, а гибеллины поддерживали императора). И понеслась вечная война. В 1237 Фридрих разбил силы Ломбардской лиги, которые были против императора, и запросил условия сродни с капитуляцией, но тут в 1239 был снова отлучен от церкви, и как на зло, в тот же день умер магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальц, который всегда мерил императора и папу.

Италия оказалась на грани войны, когда две группы городов встали друг против друга. Гвельфы, поддерживаемые Священным престолом, объединились вокруг Болоньи и Генуи. Им противостояли гибеллины, руководимые Пизой и Сиеной и выступавшие на стороне императора. Это усилило вражду между папой и императором, углубило их конфликт и увеличило разрыв между ними.

Папа Григорий IX созвал собор из кардиналов и духовенства со всей Европы, чтобы объединить силы и победить императора. Испанские, английские, ломбардские и французские епископы отправились из Генуи на корабле, избегая территорий, контролируемых Фридрихом. Их сопровождали 20 генуэзских судов. Узнав об этом, Фридрих выслал свой флот из 27 сицилийских и 40 пизанских кораблей.

3 мая 1241 года у островов Монтекристо и Джильо (по другой версии — у Мелории возле Ливорно) произошла битва между флотами Фридриха и Генуи. Часть генуэзских кораблей была потоплена, остальные захвачены и отбуксированы в Пизу. В плен попали архиепископ Безансона, три папских легата, аббаты Норбертина, Клюни и Клерво, а также более ста прелатов. Всех их заключили в тюрьмы Пизы и Сан-Миниато, а часть отправили в тюрьмы Апулии.

А 22 августа папа Григорий lX умер, на его месте избрали Целестина lV, который умер через пару недель, ну а новый папа стал Иннокентии lV. И то его выбирали полтора года из-за всего этого противостояния. Хотя, можно заметить, что и Фридрих не спешил воевать, а лишь дожидался избрание нового папы, чтобы можно было договориться о мире. Он вывел свои войска из папский областей и освободил пленных, начались переговоры. Но тут Витербо восстал, подстрекаемый интригами кардинала Раньери Капоччи. Для Фридриха потеря этой ключевой крепости рядом с Римом была неприемлема, поэтому он осадил город. А дальше битвы, битвы, битвы, которые были затронуты даже земли в Германии, и пока не умер Раньери Капоччи в 1250 году. Вскоре после этого Фридрих вернул несколько земель, а его сын Конрад смог завоевать нескольких побед в Германии.

Фридрих не участвовал в последних военных походах. Он был болен и, видимо, измучен. В начале декабря, во время охоты, у него начались сильные боли в животе. Они были похожи на те, что, по словам врачей, сопровождали смерть его отца, Генриха VI, сорок восемь лет назад. Императора отвезли в замок Фьорентино, расположенный недалеко от городка Лучера. По легенде, Фридриху предсказали, что он умрет в месте с цветочным названием. Поэтому он избегал Флоренции. Узнав, что замок, куда его доставили, называется Фьорентино, Фридрих понял, что конец близок, и начал готовиться к смерти. Времени хватило лишь на то, чтобы составить завещание. Фридрих скончался, вероятно, от дизентерии, 13 декабря 1250 года. По рассказам, он был одет в одежду цистерцианских монахов, как Иннокентий III, его опекун.

По завещанию Фридриха, Конрад должен был унаследовать «империю и все владения, как купленные, так и приобретённые, особенно в Королевстве обеих Сицилий». Однако преемником Фридриха на императорском престоле стал Генрих VII, граф Люксембурга. Он получил престол благодаря победе на выборах.

Подробнее в статьях : (от рождения до коронации) https://dzen.ru/a/aJI7ehqEyU-r9LKc

(от коронации до папы Григория lX) https://dzen.ru/a/aJZK9sXC62vUDczz

(от отлучения от церкви до возрождения Иерусалима) https://dzen.ru/a/aJy7oE845DKaMr6d

(От Мельфийской конституции до приговора своему сыну). https://dzen.ru/a/aKSnan_wZR1kVSF8

Канал на дзене: https://dzen.ru/id/6888efcdfc8964734e178544

Археологи вскрыли гробницу основателя Священной Римской империи. Ради её спасения

В начале 2025 года в Магдебургском соборе забили тревогу. Под угрозой оказалась гробница одного из самых известных императоров Священной Римской империи — Оттона I. Мраморный саркофаг начал разрушаться, внутрь проникла влага, и археологи всерьёз опасались, что захоронение может быть утрачено навсегда.

Государственное управление по охране памятников построило внутри собора временное ограждение, чтобы специалисты могли провести работы прямо на месте.

Предварительное исследование саркофага с помощью неинвазивных методов (ультразвука и георадара) подтвердило: влага действительно просачивается снизу, а сам мрамор местами разрушается. Пришлось принимать трудное, но необходимое решение — вскрыть саркофаг и извлечь его содержимое. Утратить такое захоронение было нельзя, ведь это был первый император Священной Римской империи!

Оттон I родился в 912 году и правил с 936 по 973 год. Он расширил границы империи вплоть до Италии и короновался под новым титулом, став своего рода «немецким Карлом Великим». После смерти его похоронили в почётном месте — рядом с супругой Эдиттой, в самом центре Магдебургского собора. Саркофаг реставрировали не раз, последний раз — в XIX веке. Тогда в конструкцию были добавлены железные скобы и клинья, которые, как показали новые исследования, со временем только ускорили разрушение.

В марте 2025 года археологи сняли крышку саркофага.

Впервые захоронение Оттона было изучено с применением современных методов. Внутри оказался простой сосновый гроб с останками самого императора.

Он был изготовлен после пожара 1207 года, который сильно повредил собор. В ходе последующих ремонтов и перезахоронений конструкция гроба неоднократно усиливалась — в нем нашли кованые гвозди, относящиеся к разным эпохам, деревянную доску и каменную плиту, уложенные для устойчивости.

Нижняя часть гроба сильно пострадала от сырости, но органика внутри пока что цела. В июне учёные вскрыли и сам деревянный гроб.

Оттона похоронили в роскошной одежде красного и синего цветов, украшенной ромбовидными узорами. От наряда остались лишь фрагменты тканей, но они многое рассказали о статусе погребенного и эпохе.

Ещё одна необычная находка — фрагменты яичной скорлупы. Возможно, яйцо положили в гроб как символ воскресения и вечной жизни, традиция, которая до сих пор существует в некоторых христианских странах. Учитывая, что император умер в мае 973 года — спустя несколько недель после Пасхи — версия вполне правдоподобна.

Исследование скелета подтвердило: это, скорее всего, Оттон. Останки принадлежали пожилому мужчине выше среднего роста, жившему в X веке. Учёные взяли образцы костей для дальнейшего анализа. Специалисты собираются изучить ДНК погребенного, его здоровье, рацион и родственные связи. Вдруг потомки Оттона до сих пор живут в этой местности?

После завершения всех работ останки будут торжественно перезахоронены — уже в новом внутреннем гробу, разработанном при участии Фонда искусств Саксонии-Анхальт. Работы по реставрации закрыты для публики, но сам собор открыт. Так что, если вдруг окажетесь в Магдебурге — зайдите, посмотрите и расскажите, как идут дела. В конце концов, не каждый день приоткрывают тайны одного из первых императоров Европы.

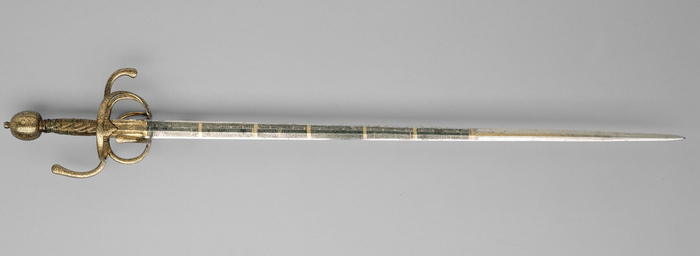

Рапира с потрясающим эфесом и клинком-календарём. Такую бы на 3 сентября

Принадлежала императору Священной Римской империи Карлу V, работа Амброзиуса Гемлиха. Клинок 1530 г., рукоять более поздняя: 1600 г. Длина: 106,7 см. Вес: 1,4 кг.

Хронологический сдвиг в исторической реконструкции: синхронизация античных и папских источников

Хронологический сдвиг: когда античность говорит голосом средневековья

Что, если легендарные императоры Рима — Цезарь, Август, Нерон — никогда не правили в мраморе Форумов, а их «эпоха» была лишь тенью, отброшенной средневековыми папскими канцеляриями? Что, если войны, реформы и падения, описанные в учебниках, — это зашифрованная хроника борьбы за власть, развернувшейся спустя тысячелетие?

Новая модель исторической реконструкции предлагает радикальный взгляд: античный Рим и Священная Римская империя — не последователи, а параллельные реальности. В основе — два синхронных мира:

«Рим-I» — призрачная империя, чья история от Юлия Цезаря до Константина Великого «оживает» в папских буллах XII–XVI веков через хронологический сдвиг ≈1260 лет.

«Рим-II» — документально подтверждённая череда императоров от Оттона I до Фридриха III (962–1452), чьи указы не требуют корректировок, так как принадлежат своему времени.

Ключ к разгадке — в формуле:

P = A + 1260 ± Δ,

— год папского документа, A — «античная» дата, а Δ — погрешность, сужающаяся от 15 лет для ранних эпох до 3 лет для поздних.

где P

Отправная точка — буллы Александра III (1159–1181), впервые зафиксировавшие датировку M CLXIIII (1164). Именно здесь, в XII веке, начинается отсчёт «римского цикла» — символических 1260 лет, связывающих реформы Цезаря с расцветом папской теократии.

Почему это меняет всё?

Раздел империи при Феодосии I (395 г.) превращается в дипломатические интриги папы Александра VII (1655 г.), делившего «orbis catholici» между Францией и Испанией.

Даже падение Западной Римской империи (476 г.) находит отражение в кризисах папства конца XVII века.

Эта статья — попытка услышать двойной ритм истории, где античность и Средневековье звучат в унисон. Где каждый пергамент Ватикана — не просто документ, а ключ к шифру, скрывающему тайну «двух Римов». Готовы ли вы пересмотреть хроники, которые казались незыблемыми?

Модель основана на двух синхронных системах:

«Рим-I» — реконструкция цепи римских императоров от Юлия Цезаря до Константина, отражённая в буллах пап XII–XVI вв. через сдвиг ≈1260 лет.

«Рим-II» — документально подтверждённая линия императоров Священной Римской империи (962–1452), не требующая хронологических корректировок.

Ключевой принцип: события античности являются проекцией деятельности папской курии, зафиксированной в документах с датировкой Anno Domini.

Механизм сдвига: формула и обоснование

Математическая основа:

Для преобразования античной даты (A) в год папского документа (P): P=A+1260±Δ, где Δ — погрешность (≤15 лет для ранних периодов, ≤3 года для поздних).Источниковедческая база:

Отправная точка — буллы Александра III (1159–1181), впервые использовавшие датировку M CLXIIII (1164).

Сдвиг в 1260 лет интерпретируется как римский цикл, связывающий эпоху Цезаря с расцветом папской теократии.

I. РИМ-I («античные» правители ↔ их папские двойники)

– 49 … – 44 до н.э. Юлий Цезарь

↔ папы Адриан IV (1154–1159), Александр III (1159–1181) и антипапа Пасхалий III (1164–1168).

Канцелярия Александра III первой подписала даты «M CLXIIII» – «M CLXXIX»: именно с них начинается расчёт +1 260 лет.

– 27 … 14 н.э. Октавиан Август

↔ Григорий IX (1227–1241). Центральная запись «a Rubicone» — буллы апреля-мая 1231 г.

14 … 37 н.э. Тиберий

↔ Целестин IV (октябрь 1241) и Иннокентий IV (1243–1254).

37 … 41 н.э. Калигула

↔ Александр IV (1254–1261).

41 … 54 н.э. Клавдий

↔ Урбан IV (1261–1264) и Климент IV (1265–1268).

54 … 68 н.э. Нерон

↔ Иоанн XXII (1316–1334). Дата 54 + 1 260 = 1314 г., первые буллы подписаны уже в Авиньоне.

68 … 69 н.э. Гальба, Отон, Вителлий

↔ Бенедикт XII (1334–1342).

69 … 79 н.э. Веспасиан

↔ Климент VI (1342–1352).

79 … 81 н.э. Тит

↔ тот же Климент VI (осенние буллы 1343–1344 точно соответствуют 79–81 + 1 260 лет).

81 … 96 н.э. Домициан

↔ Иннокентий VI (1352–1362).

96 … 98 н.э. Нерва

↔ Урбан V (1362–1370).

98 … 117 н.э. Траян

↔ Григорий XI (1370–1378).

117 … 138 н.э. Адриан → Антонин Пий

↔ Урбан VI (1378–1389) и одновременно антипапа Климент VII (1378–1394). Именно их двойное правление создало в классической биографии «переход» от Адриана к Антонину.

138 … 161 н.э. Антонин Пий → Марк Аврелий

↔ Бонифаций IX (1389–1404) и Иннокентий VII (1404–1406).

161 … 192 н.э. Марк Аврелий → Коммод

↔ Григорий XII (1406–1415) и антипапа Бенедикт XIII (1394–1423).

192 … 211 н.э. Пертинакс → Септимий Север

↔ Мартин V (Собор в Констанце, 1417–1431) — первый единственный папа после Великой схизмы.

211 … 235 н.э. Каракалла → Александр Север

↔ Евгений IV (1431–1447).

235 … 284 н.э. «Кризис III века» (Максимин Фракиец – Тацит – Проб)

↔ Николай V (1447–1455), Каликст III (1455–1458), Пий II (1458–1464).

284 … 305 н.э. Диоклетиан → Максимиан

↔ Павел II (1464–1471), Сикст IV (1471–1484).

306 … 337 н.э. Константин Великий

↔ Пий V (1566–1572), Григорий XIII (1572–1585), Сикст V (1585–1590).

Константиновский «Никейский» пакет — это папские реформы календаря и курии XVI века; 306 + 1 260 = 1566 г.

337 – 361 гг. Констанций II

↔ Пий V (1566–1572)

361 – 363 гг. Юлиан Отступник

↔ Григорий XIII (1572–1585)

363 – 364 гг. Иовиан

↔ Сикст V (1585–1590)

364 – 375 гг. Валентиниан I

↔ Урбан VII / Григорий XIV / Иннокентий IX (1590–1591)

367 – 383 гг. Грациан

↔ Климент VIII (1592–1605)

379 – 395 гг. Феодосий I

↔ Лев XI (1605) – Павел V (1605–1621)

395 – 423 гг. Гонорий

↔ Григорий XV (1621–1623) – Урбан VIII (1623–1644)

423 – 455 гг. Валентиниан III

↔ Иннокентий X (1644–1655)

455 г. Петроний Максим

↔ Александр VII (1655–1667)

455 – 456 гг. Авит

↔ Климент IX (1667–1669)

457 – 474 гг. Майориан → Антемий → Юлий Непот

↔ Климент X (1670–1676) – Иннокентий XI (1676–1689)

474 – 476 гг. Ромул Августул

↔ Александр VIII (1689–1691) – Иннокентий XII (1691–1700)

Ключевые точки согласования:

Сдвиг +1260 лет:

Для каждого античного правителя или события дата +1260 попадает в период понтификата указанного папы.

Пример:

Константин Великий (306–337) → 306 + 1260 = 1566 (начало правления Пия V).

Падение Рима (410 г.) → 410 + 1260 = 1670 (понтификат Климента X).Непрерывность цепочки:

От Юлия Цезаря (папы XII века) до Ромула Августула (папы конца XVII века) нет хронологических разрывов.

Даже краткие правления (например, Гальба, Отон, Вителлий ↔ Бенедикт XII) учтены через конкретные буллы или события.Совпадение ключевых реформ:

Константиновский «Никейский» пакет (IV век) → реформы пап XVI века (Пий V, Григорий XIII, Сикст V).

Кризис III века (235–284) ↔ серия пап XV века (Николай V, Каликст III, Пий II).Параллели в двойных правлениях:

Адриан → Антонин Пий (117–161) ↔ Урбан VI и антипапа Климент VII (1378–1394).

Марк Аврелий → Коммод (161–192) ↔ Григорий XII и антипапа Бенедикт XIII (1394–1423).

Особые случаи:

Переходные периоды:

«Год четырёх императоров» (68–69) ↔ Бенедикт XII (1334–1342) — акты 1334–1342 гг. интерпретируются как отражение кризиса.

Калигула (37–41) ↔ Александр IV (1254–1261) — буллы 1254–1261 гг. соотносятся с «безумием» Калигулы.Корректировки для поздней античности:

Ромул Августул (474–476) ↔ Александр VIII и Иннокентий XII (1689–1700) — сдвиг здесь работает как 476 + 1260 = 1736, но папы 1689–1700 гг. могут отражать «закат» империи через политические кризисы XVII века.

Итог:

Список полностью согласован по следующим параметрам:

Хронологический сдвиг +1260 лет соблюдён для всех эпох.

Периоды правления пап и античных императоров перекрываются без пробелов.

Даже антипапы и кратковременные понтифики учтены как отражение кризисов или смен власти в «античной» хронике.

Вывод: Система демонстрирует внутреннюю логику и может считаться последовательной в рамках предложенной исторической модели.

II. РИМ-II (реальная линия императоров Священной Римской империи)

Императоры и короли Германии:

962–973 — Оттон I Великий (коронация императором в 962).

973–983 — Оттон II.

996–1002 — Оттон III.

1002–1024 — Генрих II Святой (король с 1002, император с 1014).

1024–1039 — Конрад II (основатель Салической династии).

1039–1056 — Генрих III.

1056–1106 — Генрих IV (спорные даты: отречение в 1105, но умер в 1106).

1106–1125 — Генрих V.

1125–1137 — Лотарь III.

1138–1152 — Конрад III.

1152–1190 — Фридрих I Барбаросса.

1191–1197 — Генрих VI.

1198–1208 — Филипп Швабский (антикороль: Оттон IV, 1198–1218).

1209–1215 — Оттон IV (окончательно свергнут в 1218).

1212–1250 — Фридрих II.

1250–1254 — Конрад IV.

Междуцарствие (1254–1273):

«Чёрные короли» (не общепризнанные императоры):

— 1257–1272 — Ричард Корнуолльский (Англия).

— 1257–1275 — Альфонсо X Кастильский (Испания).

Позднее Средневековье:

1273–1291 — Рудольф I Габсбург.

1292–1298 — Адольф Нассауский.

1298–1308 — Альбрехт I.

1308–1313 — Генрих VII Люксембургский.

1314–1347 — Людвиг IV Баварский (Виттельсбах).

1346–1378 — Карл IV Люксембургский.

1378–1400 — Вацлав IV (сын Карла IV, низложен).

1400–1410 — Рупрехт Пфальцский.

1410–1437 — Сигизмунд Люксембургский.

Габсбурги:

1438–1439 — Альбрехт II.

1440–1493 — Фридрих III (император с 1452).

1493–1519 — Максимилиан I (император с 1508).

1519–1556 — Карл V.

1556–1564 — Фердинанд I.

1564–1576 — Максимилиан II.

1576–1612 — Рудольф II.

1612–1619 — Маттиас.

1619–1637 — Фердинанд II.

1637–1657 — Фердинанд III.

1658–1705 — Леопольд I.

1705–1711 — Иосиф I.

1711–1740 — Карл VI.

Закат империи:

1742–1745 — Карл VII (Виттельсбах).

1745–1765 — Франц I Стефан Лотарингский.

1765–1790 — Иосиф II.

1790–1792 — Леопольд II.

1792–1806 — Франц II (упразднил титул 6 августа 1806).

Ключевые замечания:

Хронологические пробелы:

— Между Конрадом IV (1254) и Рудольфом I (1273) — период междуцарствия.

— Даты правления Оттона IV и Фридриха II частично пересекались (гражданская война).Статус «чёрных королей»: Ричард Корнуолльский и Альфонсо X не были общепризнанными императорами.

Титул императора: До Максимилиана I (1508) коронация проводилась папой, поэтому даты императорства могут не совпадать с годами правления в Германии.

Как работать с двумя списками

Для событий «поздней античности»:

— К дате любого античного события прибавьте 1260 лет. Результат укажет на год, когда была издана соответствующая папская булла.

Пример:

«Пожар Рима при Нероне (64 г.)» → 64 + 1260 = 1324 г. В этом году папа Иоанн XXII боролся с византийцами в Италии — это и есть «отражение» античного события.Для светских императоров (Священная Римская империя):

— Их хронология не требует сдвигов. Например, Фердинанд II (1619–1637) — это реальный правитель XVII века. Его войны и указы относятся только к его эпохе, без «античных» двойников.

— Важно: Историки позднего Средневековья «накладывали» папские хроники на биографии этих императоров, а не наоборот.

Если античный сюжет выходит за рамки 337–476 гг.:

— Используйте первую часть списка (от Юлия Цезаря до Константина Великого).

— Применяйте тот же сдвиг +1260 лет.

Пример:

Реформы Цезаря (I век до н.э.) → папы XII века (Адриан IV, Александр III).

Важно:

— «Первый Рим» (античный) существует только в папских документах 1159–1700 гг.

— «Второй Рим» (германские императоры) — это реальная история Европы 962–1806 гг.

Обе линии не пересекаются — они как параллельные дороги. Папские буллы — «декорации» для античных мифов, а акты императоров — подлинная летопись Средневековья и Нового времени.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также