Эволюция французских танков через ключевые модели1

Франция сыграла огромную роль в развитии танкостроения, начиная с Первой мировой и до наших дней. Французские танки всегда выделялись инновациями, лёгкостью и манёвренностью. Это видео расскажет об эволюции французских танков от первого классического Renault FT до самого современного Leclerc XLR через ключевые модели. Ниже представлена текстовая версия видео с картинками.

Renault FT

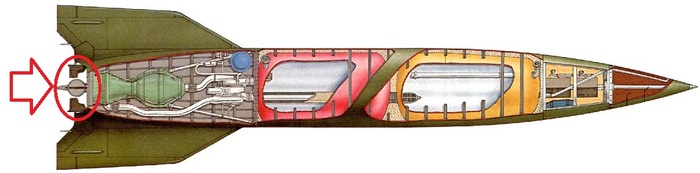

Начать сегодняшний выпуск я решил не с самых старых моделей французских танков, таких как Шнейдер СА1 и Сэн Шамон, а с Renault FT, так как он был первым танком с классической компоновкой: мотор в задней части, экипаж спереди, а главное - вращающаяся башня, в которой располагалось основное вооружение.

Это новаторское решение позволило танку эффективно маневрировать и вести огонь во время движения, что стало важным этапом прогресса по сравнению с предыдущими моделями танков. Кроме того Renault FT стал первым серийным лёгким танком и одним из самых удачных танков Первой мировой войны. Он был разработан в 1916-1917 годах под руководством Луи Рено, как танк непосредственной поддержки пехоты. Всего было выпущено около 3500 экземпляров. Кроме того, Рено FT выпускался по лицензии в США под названием M1917 (выпущено 950 экземпляров) и в Италии под названием FIAT 3000. Модифицированный вариант выпускался также в СССР под названием «Рено русский». Танк применялся в локальных конфликтах вплоть до конца 1940-х годов. Renault FT был не только технически революционным, но и сыграл решающую роль в изменении тактики на поле боя, став символом нового этапа в военных технологиях.

Renault R35

Renault R35 был одним из символов французского танкостроения в межвоенный период. Он был разработан в 1934-1935 годах для замены устаревшего FT-17 в роли танка сопровождения пехоты и имел довольно неплохое для своего времени вооружение и бронирование. 40 мм брони во лбу корпуса и 37-мм пушка.

Его главным минусом стала низкая скорость - всего лишь 20 км/ч. За время серийного выпуска с 1935 по 1940 годы было выпущено 1630 единиц, что сделало его наиболее массовым французским танком межвоенного периода. С началом Второй мировой войны R 35 активно использовался Францией в боевых действиях в 1940 году, а после её капитуляции - войсками вишистов в боевых действиях против Союзников в Северной Африке. Большая же часть французских R 35, около 800 танков, была захвачена вермахтом и использовалась им под обозначением Panzerkampfwagen 35R 731 (f) вплоть до 1944 года. В отличие от танков Германии, таких как Panzer III, Renault R35 был медленным и неповоротливым, что стало одной из причин его неэффективности в боях против более мобильных немецких войск. Однако на поле боя нужна была техника и их использовали, хотя и с ограниченной эффективностью.

Char B1

Следующим ключевым моментом в эволюции французских танков стал тяжёлый танк Char B1. Он разрабатывался аж с 1921 года и производился с 1935 по 1940 годы и был одним из самых мощных танков начала Второй мировой войны.

В 1940 году броня Char B1 могла выдерживать удары большинства немецких противотанковых средств. Немецкие 37-мм орудия PAK 36 были практически бессильны против него. Его особенностью было наличие двух орудий: 47-мм пушка SA 35 в башне и 75-мм короткоствольная пушка в корпусе. Это делало его эффективным против укреплений, но менее удобным в бою с подвижными целями. Несмотря на свои достоинства, танк обладали рядом критических недостатков, в первую очередь недостатком мобильности. Небольшой запас хода, высокая стоимость и сложность производства привели к тому, что Франция не смогла произвести их в достаточном количестве. В ходе Французской кампании 1940 года некоторые экипажи Char B1 показывали невероятную стойкость, например, танк под командованием капитана Пьера Бийо в одиночку уничтожил 13 немецких танков и множество противотанковых орудий. После поражения Франции в 1940 году Вермахт захватил значительное число этих танков, модернизировал их и использовал под обозначением Panzerkampfwagen B2 740(f).

SOMUA S35

Ещё одним важнейшим ключевым моментом в эволюции французских танков стал средний танк SOMUA S35, который по праву можно назвать лучшим французским средним танком на момент начала Второй мировой войны.

Был разработан в 1934-1935 годах в качестве основного танка бронетанковых частей кавалерии, из-за чего в литературе порой классифицируется как «кавалерийский» или «крейсерский» танк. Производился с 1935 по 1940 годы. SOMUA S35 был одним из первых танков с цельнолитой броневой конструкцией, что повышало его прочность и стойкость к снарядам. 47-мм пушка SA 35 превосходила большинство немецких орудий того времени и могла эффективно пробивать броню танков Panzer III и Panzer IV. В отличии от своего предшественника, S35 был более быстрым и манёвренным, что позволяло ему эффективнее действовать на поле боя. Интересно, что управление танком осуществлялось, вместо традиционных рычагов, при помощи рулевого колеса, соединённого тросами с бортовыми фрикционами. SOMUA S35 считался одним из лучших средних танков начала Второй мировой войны, но из-за стратегических ошибок Франции не смог сыграть решающую роль в кампании 1940 года. После поражения Франции в 1940 году Вермахт захватил значительное количество S35 и использовал их под обозначением Panzerkampfwagen 35-S 739(f), применяя как во Франции, так и на Восточном фронте.

ARL 44

Следующим ключевым моментом в эволюции французских танков стал тяжёлый танк послевоенного периода ARL 44.

Он разрабатывался с 1944 по 1946 годы и производился до 1950 года с одной единственной целью - показать сохранившийся научно-технический и технологический уровень французской промышленности после оккупации. При этом, танк получился не очень удачным. Хотя ARL 44 разрабатывался после Второй мировой войны, он во многом опирался на довоенные французские танковые концепции, в частности на Char B1 и FCM 2C. Франция использовала трофейные немецкие двигатели Maybach HL 230, ранее устанавливаемые на танки Пантеры. Однако их мощности не хватало для тяжёлого корпуса, что сказывалось на надёжности. Первоначально танк планировали оснастить 75-мм пушкой, но затем установили 90-мм Schneider F1, что позволило ему быть эффективным против современной бронетехники. Пушка была, пожалуй, единственным козырем. Несмотря на толстую броню и мощное орудие, ARL 44 быстро устарел по сравнению с советскими и американскими танками, такими как Т-54 и M46 Patton. Было произведено всего 60 машин, и вскоре они были заменены более современными моделями, став лишь промежуточным звеном в развитии французской бронетехники.

AMX-13

Пожалуй, наиболее ярким моментом в эволюции французских танков стало появление AMX-13. Танк был разработан в 1946-1949 годах и, неоднократно модернизируясь, производился серийно во Франции с 1952 по 1964 год, и по лицензии в Аргентине с 1968 по 1985 годы.

Отличался необычной конструкцией с использованием так называемой «качающейся башни». Такая башня конструировалась специально для того, чтобы ввести механизированное заряжание пушки, по типу полуавтомат, которое позволяло вести огонь с высокой скорострельностью. Благодаря небольшому весу AMX-13 мог транспортироваться по воздуху и применяться в десантных операциях. С течением времени танк модернизировался и получал всё более мощные пушки – от 75 мм до 105 мм, что позволяло ему бороться с современными бронемашинами. AMX-13 экспортировался более чем в 25 стран, включая Израиль, Индонезию, Швейцарию, Венесуэлу и Индию. AMX-13 принимал участие в множестве конфликтов, включая Суэцкий кризис (1956), Войну Судного дня (1973) и индийско-пакистанские войны. Несмотря на устаревание, модернизированные версии AMX-13 использовались в армиях некоторых стран даже в XXI веке. AMX-13 стал знаковым французским танком, сочетавшим лёгкость, мобильность и инновационные технические решения.

AMX-30

Следующей вехой в эволюции французских танков стало появление AMX-30, который стал основным боевым танком Франции в эпоху Холодной войны.

Танк разрабатывался с 1957 по 1966 годы и с этого момента производился вплоть до 1993 года. В отличие от советских и американских танков, AMX-30 делал ставку не на мощную броню, а на манёвренность и огневую мощь. Основная доктрина гласила: "Лучшая броня - это не быть замеченным и не быть поражённым". Основным вооружением танка является 105-мм нарезная пушка CN-105-FI французского производства. AMX-30 применялся в ходе войны в Персидском заливе (1991), где французские танкисты использовали его против иракской армии. Однако к тому моменту он уже уступал по характеристикам более современным ОБТ. В 1990-х AMX-30 начал постепенно выводиться из эксплуатации и заменяться новым ОБТ Leclerc, который стал более совершенной машиной с усиленной бронёй и современной электроникой. Несмотря на устаревание, модернизированные версии AMX-30B2 до сих пор находятся на вооружении некоторых стран. Он воплощал собой концепцию высокой мобильности и огневой мощи вместо пассивной защиты. Всего их было выпущено более 3500 штук.

AMX-40

Следующим ключевым моментом в эволюции французских танков стал AMX-40 - первый французский танк третьего поколения. Он создавался с 1983 по 1986 годы исключительно как экспортный танк и никогда не планировался к принятию на вооружение французской армии.

Он должен был стать более дешёвой альтернативой американским M1 Abrams, британскому Challenger 1 и немецкому Leopard 2. Танк разрабатывался на базе предыдущей модели AMX-30, значительная часть узлов и агрегатов остались неизменны. При этом танк получил комбинированную броню, был оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой и улучшенной электроникой. Установленные система наведения и система управления огнём позволяют с первого выстрела с 90-процентной вероятностью попадания поразить неподвижную цель, находящуюся на дистанции 2000 м. Благодаря мощному двигателю танк мог развивать скорость до 70 км/ч, что делало его одним из самых быстрых ОБТ своего времени. Несмотря на хорошие характеристики, AMX-40 не смог заинтересовать потенциальных заказчиков. Основные конкуренты предлагали более развитые боевые машины, а Франция уже работала над Leclerc, который превосходил AMX-40 по всем параметрам. Было построено всего 4 опытных образца, которые использовались для испытаний и демонстраций. Хотя AMX-40 так и не вошёл в серийное производство, он стал важным этапом в развитии французского танкостроения, оказав влияние на создание Leclerc.

Leclerc

Одним из наиболее ярких моментов в эволюции французских танков стало появление Leclerc. Он разрабатывался с 1983 по 1990 годы и стал первым французским танком, полностью соответствующим концепции ОБТ (основного боевого танка) 3-го поколения. На вооружение был принят в 1992 году.

В отличие от многих западных танков, таких как M1 Abrams и Leopard 2, Leclerc использует автомат заряжания, что позволило сократить экипаж до 3 человек. Это также обеспечило скорострельность его 120 мм пушки до 12 выстрелов в минуту. Для 1990-х годов Leclerc имел одну из самых передовых систем управления огнём, включавшую лазерный дальномер, тепловизоры и цифровую систему управления боем. Благодаря двигателю мощностью 1500 л.с. и гидропневматической подвеске танк демонстрировал отличную манёвренность и максимальную скорость по шоссе до 71 км/ч. Leclerc одним из первых получил модульную композитную броню, которая позволяла заменять повреждённые секции или улучшать защиту в ходе модернизации. В 1993 году Объединённые Арабские Эмираты заказали 388 танков Leclerc, что стало крупнейшим экспортным контрактом для французских танков. Leclerc стал важной вехой в развитии французских ОБТ, обеспечив Франции независимость от других стран в производстве современной бронетехники.

Leclerc XLR

В 21 веке Франция пошла по пути модернизации модели прошлого века, а не создания нового танка. В результате появился Leclerc XLR.

Модернизация 200 танков Leclerc до четвертого поколения была анонсирована в марте 2015 года, при этом первые два прототипа XLR были запланированы на 2018 год, а оставшиеся 198 планируется завершить в течение восьми лет, начиная с 2020 года. Leclerc XLR модернизируется в рамках французской программы SCORPION, которая направлена на цифровизацию и интеграцию бронетехники в единую боевую систему. На танк была дополнительно установлена динамическая защита и противоминные модули, а также система обнаружения и нейтрализации ПТРК. Введена цифровая система управления боем SICS (Scorpion Combat Information System), позволяющая Leclerc XLR взаимодействовать с другими боевыми машинами и получать информацию в реальном времени. В отличие от старых версий, Leclerc XLR получил дистанционно управляемый боевой модуль с 7,62-мм пулемётом для поражения лёгких целей без риска для экипажа. Несмотря на возраст базовой платформы, модернизация XLR позволит танку оставаться актуальным до 2040-х годов, пока его не заменит перспективный MGCS (Main Ground Combat System), разрабатываемый Францией и Германией.