Лига историков

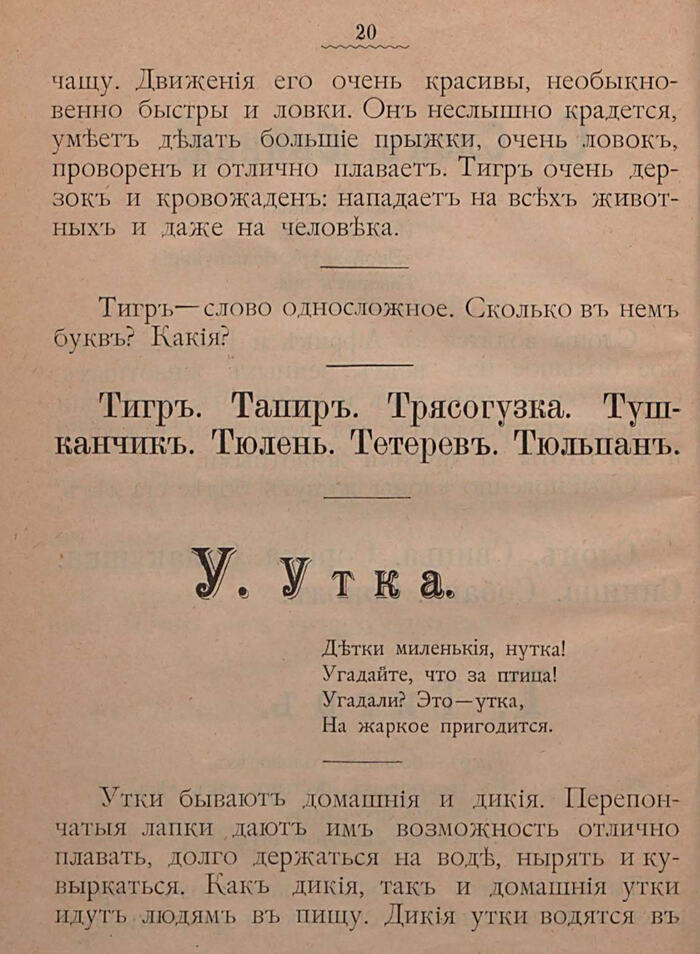

Русская комическая азбука 1896 года

На улице освобождённой Праги

Танк Т-34-85 (тактический номер У-00) управления 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта с гвардейским Красным Знаменем бригады на улице освобожденной Праги. Советских воинов приветствуют пражане.

Место съемки: Прага, Чехословакия.

Время съемки: май 1945.

Автор: Николай Чиж.

Ответ на пост «Про анархистов»2

Извиняюсь за лонг рид об анархистах в Испании... Оруэлл, Памяти Каталонии...

...

В этот период и еще долгое время спустя каталонское ополчение было организовано так же, как и в самом начале войны. В первые дни франкистского мятежа все профсоюзы и партии создали собственные отряды ополченцев; каждый из них был по сути дела политической организацией, подчиненной своей партии не в меньшей мере, чем центральному правительству. Когда в начале 1937 года была создана Народная армия, представлявшая собой «неполитическую» формацию более или менее обычного типа, в нее, – так гласила теория, – влились отряды ополчения всех партий. Но долгое время все изменения оставались только на бумаге. Соединения новой Народной армии прибыли на Арагонский фронт по существу лишь в июне, а до этого времени система народного ополчения оставалась без изменений. Суть этой системы состояла в социальном равенстве офицеров и солдат. Все – от генерала до рядового – получали одинаковое жалованье, ели ту же пищу, носили одинаковую одежду. Полное равенство было основой всех взаимоотношений. Вы могли свободно похлопать по плечу генерала, командира дивизии, попросить у него сигарету, и никто не счел бы это странным. Во всяком случае, в теории каждый отряд ополчения представлял собой демократию, а не иерархическую систему подчинения низших органов высшим. Существовала как бы договоренность, что приказы следует исполнять, но, отдавая приказ, вы отдавали его как товарищ товарищу, а не как начальник подчиненному. Имелись офицеры и младшие командиры, но не было воинских званий в обычном смысле слова, не было чинов, погон, щелканья каблуками, козыряния. В лице ополчения стремились создать нечто вроде временно действующей модели бесклассового общества. Конечно, идеального равенства не было, но ничего подобного я раньше не видел и не предполагал, что такое приближение к равенству вообще мыслимо в условиях войны.

Признаюсь, однако, что впервые увидев положение на фронте, я ужаснулся. Как может такая армия выиграть войну? В это время все задавали этот вопрос, но, будучи справедливым, он был все же неуместен. В данных обстоятельствах ополчение не могло быть намного лучше. Современная механизированная армия не рождается на пустом месте, и если бы правительство решило ждать, пока не будет создана регулярная армия, Франко шел бы вперед, не встречая сопротивления. Позднее стало модным ругать ополчение, и приписывать все его недостатки не отсутствию оружия и необученности, а системе равенства. В действительности же, всякий новый набор ополченцев представлял собой недисциплинированную толпу не потому, что офицеры называли солдат «товарищами», а потому, что всякая группа новобранцев – это всегда недисциплинированная толпа. Демократическая «революционная» дисциплина на практике гораздо прочнее, чем можно ожидать. В рабочей армии дисциплина – теоретически – добровольна, ибо основана на классовой преданности, в то время, как в буржуазной армии, дисциплина держится в конечном итоге на страхе. (Народная армия, заменившая ополчение, занимала промежуточное место между этими двумя типами вооруженных сил). В ополчении никогда бы не смирились с издевательствами и скверным обращением, характерным для обычной армии. Обычные военные наказания существовали, но их применяли только в случае серьезных нарушений. Если боец отказывался выполнить приказ, то его наказывали не сразу, взывая прежде к его чувству товарищества. Циники, не имевшие опыта обращения с бойцами, поторопятся заверить, что из этого «ничего не получится», на самом же деле «получалось». Шли дни, и дисциплина даже наиболее буйных отрядов ополчения заметно крепла. В январе я чуть не поседел, стараясь сделать солдат из дюжины новобранцев. В мае я короткое время замещал лейтенанта и командовал 30 бойцами, англичанами и испанцами. Мы уже несколько месяцев находились под огнем, и у меня не было никаких трудностей добиться выполнения приказов или найти добровольца для опасного задания. В основе «революционной» дисциплины лежит политическая сознательность – понимание, почему данный приказ должен быть выполнен; необходимо время, чтобы воспитать эту сознательность, но ведь нужно время и для того, чтобы муштрой на казарменном дворе сделать из человека автомат. Журналисты, которые посмеивались над ополченцами, редко вспоминали о том, что именно они держали фронт, пока в тылу готовилась Народная армия. И только благодаря «революционной» дисциплине отряды ополчения оставались на фронте; примерно до июня 1937 года их удерживало в окопах только классовое сознание. Одиночных дезертиров можно расстрелять – такие случаи были, – но если бы тысячи ополченцев решили одновременно покинуть фронт, никакая сила не смогла бы их удержать. В подобных условиях регулярная армия, не имея в тылу частей заграждения, безусловно разбежалась бы. А ополчение держало фронт (хотя, сказать правду, на его счету было немного побед и к тому же, оно почти не знало дезертирства. В течение четырех или пяти месяцев, которые я провел в P.O.U.M., я слышал лишь о четырех случаях дезертирства, причем двое из дезертиров были, несомненно, шпионами. В первое время меня ужасал и бесил хаос, полная необученность, необходимость минут пять уговаривать бойца выполнить приказ. Я жил представлениями об английской армии, а испанское ополчение, право, ничем не походило на английскую армию. Но учитывая все обстоятельства, нужно признать, что ополчение воевало лучше, чем можно было ожидать....

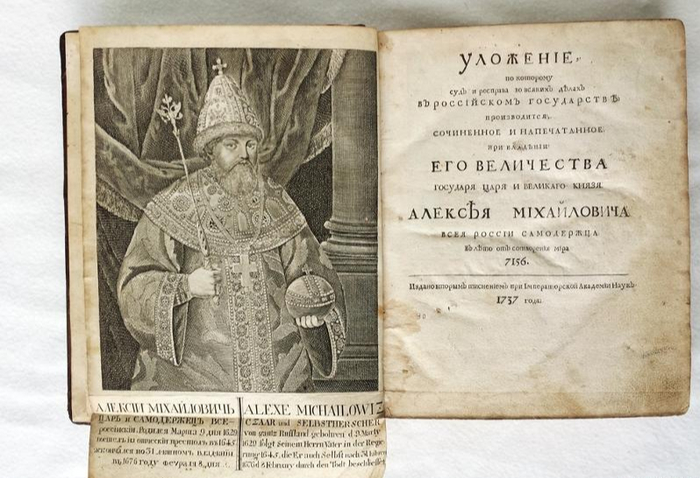

Политическая система России XVII века1

Стоит только задуматься о политике в допетровской России, как воображение начинает рисовать изрядно бородатых мужчин в немного нелепых цветастых кафтанах. Возможно даже в меховых шапках. Они сидят с важным видом, поглаживают свои окладистые бороды, не спеша что-то обсуждают, и так век за веком, не замечая движения истории. Картинка получается очень не современная и абсолютно не прогрессивная. Кажется, что единственное хорошее, что может произойти в такой системе - это её исчезновение. Образ получается яркий, понятный, но весьма упрощенный. Попробуем же не дать цветастым кафтанам ввести нас в заблуждение, а разобраться в том, из чего эта система состояла и как работала.

Терминологически её можно описать как абсолютную монархию с аристократическим управлением. Во главе государства был самодержавный царь, при этом многие властные полномочия и административные функции были в руках Боярской думы (в документах она так не называлась, обычно думные люди или просто бояре) - органа, назначаемого из числа самых знатных семей государства. Сама по себе такая система не была чем-то особенным: еще со Средних веков системы из монарха, опирающегося на сословное, в первую очередь аристократическое, представительство были распространены повсеместно. Но в разных странах политическая традиция складывалась под воздействием местных условий, поэтому и конкретные воплощения от страны к стране различались. В политическом классе в России ещё со времён Рюриковичей и лествичного права существовала идея коллективного управления (в теории Русью правила сообща вся династия, а не конкретный князь; отсюда и смена престолов в рамках лествичного права к следующему по старшинству, а не от отца к сыну).

Правление Ивана III, объединившего службой Московскому князю всех удельных князей и их бояр, дало этой концепции новое воплощение (теперь вместо иерархии княжеских престолов появилась иерархия боярских родов в рамках местничества), но сама идея коллективного управления осталась. Во властной системе она проявлялась в том, что царь и Боярская дума правили совместно. Этот принцип можно отследить по документам: подданные в челобитных зачастую обращались не только к царю, а к царю и его думным людям. Законы и приказы составлялись в формулировке "царь указал и бояре приговорили". Административные функции исполняли приказы - отдельные органы, каждым руководил назначенный боярин, а непосредственную работу выполняли его помощники и писцы. Несмотря на совместное с Думой правление, положение царя было несравнимо выше положения бояр. Он был не только потомком легендарных основателей Русского государства, обладающим верховной властью по праву рождения, но и прямо наследовал Московским князьям, собравшим по частям государство как личное владение, а значит мог распоряжаться им как персональным имуществом. Более того, из византийской традиции пришло понимание сакральной природы царской власти, поэтому она имела огромное символическое значение. Таким образом, власть была в руках царя и бояр, представительство других сословий было минимально. Иван IV впервые обратился к ним, созвав Земский Собор, но тогда он был скорее расширенным совещанием правительственного аппарата, лишенным какой-либо самостоятельной субъектности.

Затем династия Рюриковичей прервалась, что существенно изменило легитимность царской власти. После пары неудачных попыток "создать" нового царя, это удаётся и царём становится Михаил Романов. Если предыдущие правители получали власть понятным для современников образом - от отца к сыну, то Михаил Фёдорович становится царём по воле собрания представителей сословий со всей России. Это очень важный момент: если до того Россия еще в какой-то степени была Московским княжеством, неотделимым от фигуры князя, объединённым только предприимчивостью и трудом его предков, то с прекращением династии эта история подошла к концу. Появилась новая самостоятельная сущность, высшей легитимностью в которой обладало сообщество её жителей, и с высоты этого положения выбрала нового царя. С определёнными оговорками можно считать этот момент созданием российской политической нации, принявшей ответственность за судьбу своей страны. С того момента и до смерти Петра I существовала традиция, по которой цари представляли Земским Соборам своих наследников, получая формальное согласие на их правление. То есть признание высшего авторитета народного собрания было не разовым действием, а частью всей политической системы.

Хотя новая династия получила атрибуты царской власти и её сакральный статус, но по силе и авторитету она была не сравнима с Рюриковичами. На это накладывалась скудость государственных финансов в разорённой Смутой стране. Ситуацию смогло выправить участие тех же Земских Соборов, они могли добровольно собирать ресурсы на решение самых острых проблем, с которыми к ним обращались центральные власти. По мере налаживания хозяйства потребности в таких действиях становилось все меньше, и Соборы стали привлекаться только в самых важных случаях.

Так сложилась система, в которой ни один властный институт не мог доминировать, и нормальное функционирование государства требовало поиска компромиссов участников. Верховная власть, сакральная в глазах общества, сохранялась в руках царя, но осуществлял он её совместно с Думой, скорее председательствуя на заседаниях и определяя повестку, а не распоряжаясь единолично. Дума обладала широкими законотворческими полномочиями и управляла страной через систему Приказов, но её легитимность была весьма ограниченной; Земские Соборы редко принимали участие в самом управлении государством, но стали своеобразным высшим авторитетом: они утверждали принятие в состав России новых территорий, объявление войны и мира, согласовывали особо важные законы и вопросы престолонаследия.

В таком положении сложно совершить быстрый рывок всего государства к какой-то одной цели, игнорируя возможные последствия. Требуется учитывать разные потребности и интересы, балансировать между ними, искать оптимальные решения. Как пример такого поиска можно привести фискальную политику: на протяжении практически всего XVII века правительство пробовало разные способы собирать необходимые ресурсы. Прямые налоги дополнялись косвенными; менялась налогооблагаемая база; мелкие сборы объединялись в крупные; самые тяжёлые поборы отменялись в ответ на народное недовольство, попутно круша карьеры царских фаворитов. Было пройдено много итераций, но в результате XVII век, начавшийся с пустой казны и полной разрухи, отметился экспансией на восток, возвратом утерянных территорий, реформой армии, появлением новых промышленных отраслей и академии - ресурсов на всё хватило.

Коллективное управление, поиск компромиссов и баланса интересов стимулирует развитие законодательства. Стороны политического процесса стремятся защитить достигнутые договорённости и распространить их максимально широко, а законы как раз позволяют этого достичь. В 1649 году в России был принят новый свод законов - так называемое Соборное уложение (опять же называемое так историками, а не современниками). Это был далеко не первый свод законов в России, но он качественно отличался от предыдущих. Если Судебники были скорее собраниями прецедентов, то Уложение сводило в одну систему нормы разных отраслей права и описывало всё общество - начиная от царя и заканчивая казаками. Такой подход к праву не был распространён в современной ему Европе, а был ближе к более поздним эпохам - например к знаменитому Кодексу Наполеона. Процесс создания Уложения также отличался от свойственного эпохе: в нём участвовали не только назначенные царём чиновники, но и делегации представителей сословий (выборные люди), которые заслушивали проекты статей и могли предложить изменения через подачу коллективных челобитных. Свод составили всего за полтора года и приняли на Земском Соборе. В дальнейшем Уложение дополнялось и развивалось вплоть до начала XVIII века. Тогда законодательный процесс утратил былую системность, и Россия фактически жила без действующего свода законов до начала XIX века.

Во второй половине XVII века очень модным среди московской знати стало образование, собирание обширных библиотек и изучение языков. Такая среда вместе с возможностью влиять на решения правительства открыли дорогу государственным деятелям, способным не просто реализовывать намеченную монархом политику, но и разрабатывать собственные программы реформ. Так, А.Л. Ордин-Нащокин с помощью дипломатии и торговли смог сместить баланс сил в Восточной Европе в пользу России. Он планировал решить внешнеполитические задачи не дорогим и ненадежным военным путём, а через создание союзов и использование общих интересов с соседями. В.В. Голицын реформировал военную и административную структуру государства, оставшуюся со времен поместного войска и потерявшую актуальность к концу XVII века. В рамках этой реформы было отменено местничество, также утратившее свою актуальность. Следующим шагом должно было стать ослабление крепостничества, также введенного по сути ради обеспечения существования поместного войска и уже не отвечавшего реалиям конца века. Но эти планы так и остались только планами, когда В.В. Голицын потерял свое положение.

Политическая система России XVII века сложилась из типичной для Европы сословной монархии, византийской традиции сакральной верховной власти, традиции коллективного управления эпохи удельных княжеств и высокого авторитета Земских Соборов, оставшегося в наследство от Смуты. Как видно, эта система действительно в чём-то опиралась на прошлое, но постоянно менялась, отменяла устаревшие практики, вводила новые, продиктованные временем. Она не была застывшей в веках, как может решить поверхностный взгляд. Её элементы были связаны сложными взаимными зависимостями и ограничениями, что усложняло внедрение быстрых изменений, но зато создавало благоприятную среду для поступательного развития, поиска баланса интересов и распространения законности. Во внешней политике такая система благоприятствовала торговле и освоению территорий, решению задач через дипломатию и поиску союзников. Но при этом система была достаточно хрупкой и действовала в интересах всей страны, только когда нормально функционировали все элементы. После смерти Алексея Михайловича и его наследников Алексея и Фёдора (не отличавшихся крепким здоровьем), потерявшее важнейшего арбитра боярство в ущерб государственным интересам увлеклось внутриэлитной борьбой и распределением сфер влияния между семьями Милославских и Нарышкиных (первой и второй жён Алексея Михайловича). Нельзя исключать, что при восстановлении авторитета монарха система смогла бы снова исправно функционировать и развиваться дальше. Но этому не суждено было случиться, к власти пришел Пётр Алексеевич, воспитывавшийся в стороне от существовавшей политической традиции, не заинтересованный в её поддержании и предпочитавший прямое управление.

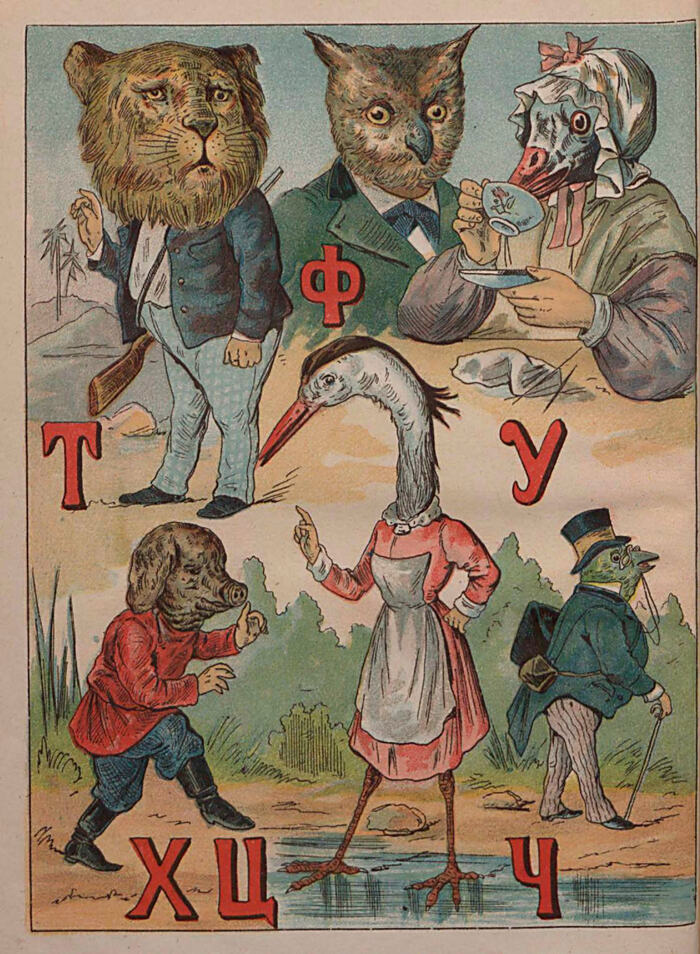

Дополнение к посту про инвалидов войны, которых по мнению разных врунов топили в Охотском море

Изначально статья с темой про инвалидов войны, которых по мнению разных врунов, взяли и утопили в Охотском море в баржах, была длиннее, но кое что не влезло, уж больно статья оказалась длинная. А именно не влезли некоторые комментарии, под роликом брехливой мадам Карацубы, с моими комментариями. Суть большинства этих комментариев, под роликом на Ютубе, сводится к тому, что то, что рассказала брехливая мадам, это все ПРАВДА, так все и было.

Вот только некоторые комментарии, людей посмотревших видео ролик брехливой мадам, и поверивших во все это.

"Как тяжело это читать и слушать не дай бог такое пережить бедные несчасные люди такой ад пережить царствие небесное этим мученикам."

Мне тоже все это было тяжело смотреть , но по другой причине, бред на квадратный километр просто зашкаливает.

"Так вот почему наши вышестоящие до сих пор не снимают всю секретность с архивов о второй мировой войне! Теперь понятно!

Ага и поэтому проще поверить лживой брехне без всяких документов и архивов. Архивы типа засекречены, значит все что набрехали это стопудово правда.

"Все правда, мой отец прошедший войну с 1939 по 1945 все это знал и мне все рассказывал. И про войну как направляли в атаку без ружей, как мясо. И про голодомор 1932-1933 в украинских селах, при том что урожайность была отменная, колоски в поле не разрешали собирать. Мой отец выжил благодаря сусликам, которых с другом ловил в поле."

Еще один с воплями, что все это правда,. Только тут своя изюминка, он написал еще про голодомор на Украине. Тут у него встретилась новая, ранее не встречающаяся мне деталь, что некоторые выживали, за счет того что питались сусликами.

"Я помню инвалидов в 60х годах 20 века.. и исчезли они вдруг и все..После 70 х годов я их не встречал нигде..так же вдруг исчезли и люди лилипуты.."

Ну у этого инвалиды все исчезли уже в 60 годы. Да так исчезли, что они больше нигде не появлялись, хотя многие их тех, кто написал мне комментарии, под прошлым постом, видели этих самых инвалидов и гораздо позже.

"Спасибо за правду об ветеранах войны ВОВ. С 1950 г. свозили в Валаам на острове Валаам (в сев.части Ладожского озера) и образовали дом инвалидов и труда, чтобы не мозолили глаза. Вернулись с войны ранеными 46млн 250 тыс., с разбитыми черепами - 775 тыс., Одноглазых - 155 тыс., слепых -54 тыс., с изурод.лицами - 501342, с оторв.половыми органами - 28648, одноруких - 3 млн.147, безруких - 1млн.10тыс., одноногих -3млн.255 тыс., Безногих -1млн. 121 тыс., с частично оторванными руками и ногами - 418905, так называемых "самоваров" безруких и безногих - 85942. Вечная слава ветеранам войны, вечная память!!! Они были достойны лучшей жизни!"

Где она правду увидела не понятно. Опять стандартное клише, без фактов и документов, да и циферки приведенные у неё такое же обыкновенное вранье. Что же касается цифр в комментарии, то впервые эти циферки, всплыли в 2017 году после публикации одной статьи в газете "Новые Известия", а потом массово разошлись по всему интернету в основном в публикациях в "Живом Журнале".

Источником таких вот циферок, является один текст, за авторством Степана Савельевича Кашурко, якобы порученца сталинского маршала Конева, (документального подтверждение того что Кашурко вообще занимал какую либо должность при Коневе нет, кроме слов самого Кашурко, который величал себя генерал полковником, адмиралом и академиком), который пересказывает то, что ему якобы диктовал Конев про невероятные потери и жертвы войны и про неизбывную вину "преступника Сталина." При этом текст этот гуляет под разными названиями у разных так сказать антисоветчиков. И еще, как с войны могли вернуться ранеными 46 миллионов человек, если за всю Великую Отечественную войну через Красную Армию прошло где то 36 миллионов человек?

В статистическом исследовании "Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооружённых сил" значится, что в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов демобилизовано по ранению, болезни, возрасту 3.798.200 человек, из них инвалидов 2.576.000 человек. И среди них 460.000 с ампутацией верхних или нижних конечностей. Так откуда взялись четыре миллиона безногих и безруких инвалидов? Такую цифру, называют в весьма бредовом фильме "Бунт Палачей". В этом фильме инвалидов правда в баржах не топят, а всего лишь расстреливают.

Художник Геннадий Добров рисовал этих инвалидов на Валааме в 1974 г. .Как власти третировали этого художника,это особый разговор. Рисунки эти не печатали и грозили психушкой автору. Художник и рассказал ,что случаи самоубийств были нередки среди инвалидов. От безысходности. В доме инвалидов на Валааме им присваивали номера, имен у них уже не было. И хоронили в общей могиле.Родственники уже не могли найти безымянных, хотя многие приезжали на остров в надежде найти своего сына,отца,мужа.. Пайки часто воровал персонал, остальное воровали ночью крысы. Читала воспоминания очевидца.

.Что же касается дома инвалидов на Валааме, то дом инвалидов в Валаамском монастыре на самом деле образован в 1950 году, так что туда выслать инвалидов войны в 1949 году, ну никак не получилось бы. У половины пациентов дома инвалидов были родственники, с которыми инвалиды переписывались. Некоторые из родственников, обычно матери, жили на Валааме или часто приезжали, помогали ухаживать за своими сыновьями. За теми, кто не мог вставать и ходить. Сидели с ними ночами. Ведь большинство инвалидов на Валааме было из Карелии. И статус у данного дома инвалидов был не всесоюзный, а Карело-Финской ССР. В доме инвалидов функционировало: три бани, прачечная, контора, амбулатория, парикмахерская, кладовая, библиотека и читальный зал, красный уголок, сапожная мастерская, две швейные мастерские, четыре кухни и столовые. Было два своих мотобота. Насильно в доме инвалидов никого не держали, и они оттуда могли при желании уехать.

В начале 1957 года на 856 инвалидов было 218 человек обслуживающего персонала. Из них 4 врача, 2 фельдшера, 9 медсестер и 76 санитарок. Всего же дом инвалидов на Валааме был рассчитан на 1000 человек. Кормили в доме инвалидов очень хорошо, как дома. Это отмечали многие, побывавшие там в 60-е и в 70-е годы. Молоко и часть продуктов поступали в дом инвалидов из своего подсобного хозяйства, с фермы, откуда привозилось на склад гужевым транспортом .Те из инвалидов кто мог, работал на подсобном хозяйстве.

Утверждение, что на «холодный остров» свозили тунеядствующих ветеранов-инвалидов из крупных городов СССР, – это миф, который почему-то до сих пор поддерживается. Из документов следует, что очень часто это были уроженцы Петрозаводска, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского и других районов Карелии. Их не «вылавливали» на улицах, а привозили на Валаам из «домов инвалидов малой наполняемости», уже существовавших в Карелии – «Рюттю», «Ламберо», «Святоозеро», «Томицы», «Бараний берег», «Муромское», «Монте-Саари».

Как показывают документы, основной задачей было дать инвалиду профессию, чтобы реабилитировать для нормальной жизни. Например, с Валаама направляли на курсы счетоводов и сапожников – безногие инвалиды могли вполне это освоить. Обучение на сапожников было и в «Ламберо». Работать ветеранам 3-й группы было обязательно, 2-й группы – в зависимости от характера травм. Во время учёбы с пенсии, выдаваемой по инвалидности, удерживалось 50% в пользу государства. Кстати, никаких номеров как немецких лагерях, пациентам дома инвалидов не присваивали.

"Содержать инвалидов в СССР коммунистам было не выгодно. Топить баржами в северных морях экономически выгоднее, чем уничтожать другими способами. А в современной россии, увеличивают пенсионный возраст, чтобы пенсий не платить."

Ну очень выгодно экономически, потратить огромные деньги и ресурсы на постройку огромного числа транспортных судов , для того что бы их потом утопить. Выгода экономическая так и прет.

О том, что калеки фронтовики исчезли в одну ночь говорили мои родители, хотя им было 10-12 лет, но этот факт им запомнился.

Если выслали и уничтожили всех инвалидов в 1948, в 1949 годах, То откуда взялись сотни тысяч калек в 1951, 1952, 1953 годах ? Откуда взялось несколько тысяч безногих инвалидов на московском стадионе "Динамо" в 1955 году на знаменитом футбольном матче сборных СССР и ФРГ ? По свидетельству поэта Евтушенко, калек на нем было не менее 10.000 человек.

Если выслали и уничтожили все инвалидов, то для кого Серпуховский автомобильный завод еще при Сталине начал выпускать трехколесные автомобили - инвалидки, до 1958 года таких мотоколясок выпустили 36181 штуку, а потом их сменили более совершенные четырехколесные мотоколяски С-ЗА, на одной из которых в кинокомедии «Операция «Ы» разъезжали Балбес, Трус и Бывалый. Их в народе звали "Моргуновка" или "Инвалидка". Этих машин выпустили 203291 штуку. А после 1970 года перешли на выпуск более совершенных С-3Д, в народе "Инвалидка". Данной модели произвели 223051 экземпляр.

"Это правда. Инвалидов в начале 60 годов в крупных городах не было. ЛАЙК!"

Але гараж, так когда инвалидов уже в городах то не было в 1946 году или в 1954, а то я что то запутался в ваших показаниях? Точно инвалидов в городах не было? Кстати, таких комментариев под роликом мадам Карацубы-1497, при этом там имеются и довольно свежие комментарии, я привел лишь некоторые. При этом, практически никто из комментаторов, не выразил никаких сомнений, посчитав что это все правда. Так же строит заметить, что сам ролик имеет более 200 тысяч просмотров. Это же сколько людей в этот бред поверило?

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

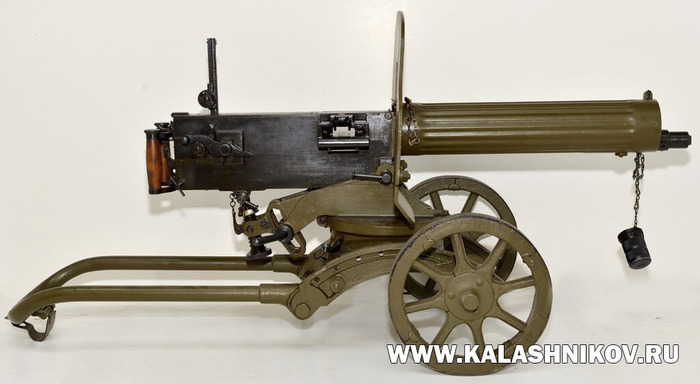

Пулемёт Максима как особое явление в истории современного мира. Часть вторая

185 лет назад в американском городе Сэнгервил родился создатель пулемёта Максима

Самые опытные военные представители «благородной эпохи» почувствовали в пулемёте Максима опасность для устоявшейся и достаточно спокойной картины мира и как могли сопротивлялись их введению в армию.

Сара Максим сидит за пулемётом конструкции её мужа Х. С. Максима. Рядом с пулемётом стоит помощник Х. С. Максима — Луис Сильверман (1888 г.)

Автор - Руслан Чумак, к.т.н., начальник отдела фондов ВИМАИВиВС, член редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ»

Первая часть статьи доступна по ссылке.

В 1891 году русский военачальник, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и видный теоретик военного дела генерал от инфантерии М. Д. Драгомиров в статье «Калибры оружия в полевых армиях европейского состава» так изложил своё видение роли и места пулемётов в армии: «Если бы одного и того же человека нужно было убивать по несколько раз, то это было бы чудесное оружие [...] На беду для поклонников столь быстрого выпускания пуль, человека достаточно подстрелить один раз, а расстреливать его вдогонку, пока он будет падать, надобности, насколько мне известно, нет. Правда, есть теперь рассеивающие пули приспособления, но опять на беду ещё не народилось таких музыкантов, которые были бы в состоянии переменять направление ствола десять раз в секунду». Драгомиров считал пулемёты «нелепостью в полевой армии нормального состава» и считал, что они «...не только полезны, но и, пожалуй, даже необходимы... в следующих случаях: 1) на флангах в крепостях, 2) в степных экспедициях, где малый отряд может иметь дело с большой, но плохо вооружённой толпой, которая может задавить числом».

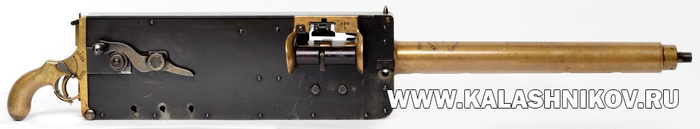

Станковый пулемет Максима № 63 калибра 10,64 мм (4,2 линии) на демонстрационном треножном станке. Опытная модель 1887 года, испытывавшаяся в России в 1887–1888 годах. ВИМАИВиВС

Однако большинство профильных военных специалистов в мире осознало большие огневые возможности пулемётов, что привело к ускорению процессов их принятия на вооружение во многих странах, в т. ч. в России, где оно состоялось в 1895 году, т. е. через два года после битвы при Омдурмане. Для весьма костной русской системы военного управления этот период можно считать рекордно быстрым.

Станковый пулемёт Максима № 63 калибра 10,64 мм (4,2 линии) опытной модели 1887 года, испытывавшегося в России в 1887–1888 годах — тело пулемёта. ВИМАИВиВС

«Омдурманские» выводы в части эффективности применения пулемётов подтвердились опытом Русско-японской войны (1904-1905 гг.). С начала и до её конца обе стороны имели небольшое количество пулемётов и относили их к противоштурмовому оружию. При правильном применении пулемётов эффект от них получался колоссальный и в некоторых случаях даже более значительным, чем огонь артиллерии.

Станковый пулемёт Максима калибра 10,64 мм (4,2 линии) на крепостном лафете. Опытная модель 1889 года. ВИМАИВиВС

Примером может служить использование русскими войсками пулемётов Максима в битве под Мукденом. Восемью русскими пулемётами, которые выпустили более 200.000 патронов, русские войска отразили семь мощных и стремительных японских атак. Даже сам звук «стрекотания» пулемётов был своеобразным оружием и не раз останавливал движение японцев в атаку.

Станковый пулемёт Максима калибра 10,64 мм (4,2 линии). Опытная модель 1889 года — тело пулемёт. ВИМАИВиВС

В сражении под Тюренченом 30 апреля 1904 года 7 русских батальонов, имевших на вооружении 8 пулемётов Максим, сражались с 35 японскими батальонами и нанесли им огромные потери. По словам очевидцев, перед русскими пулемётами образовался вал из трупов японских солдат, наступавших густыми цепями. В этом факте — абсолютной невозможности взятия в открытом бою позиции, защищаемой пулемётом, даже большими силами современной, сильной духом, хорошо обученной и оснащённой армии как японская — и состояло главное свойство этого оружия, и теперь оно получило несомненное подтверждение.

Русско-японская война полностью опровергла приведённое выше мнение генерала М. Драгомирова о том, что пулемёт годится лишь для борьбы с плохо вооружённой толпой. По опыту этой войны страны, которые ещё не обзавелись пулемётами или размышляли над выбором их модели, срочно решили эти проблемы.

Станковый пулемёт Максима калибра 7,71 мм (.303) переделочный, модель Mk II («Gun, Machine, Maxim, .303 inch. Converted (Mk II))» — тело пулемёта. ВИМАИВиВС

Пред началом Первой мировой войны на вооружении армий её главных будущих участников состояло около 10 000 пулемётов различных моделей, основную часть из которых составляли пулемёты Максима. Инструменты для убийства «благородной эпохи» были подготовлены, и до начала процесса оставался один шаг. Когда война была объявлена, по улицам европейских городов к фронту пошли колонны блестяще подготовленных воинов армий мирного времени: храбрых пехотинцев метко стреляющих и в совершенстве владеющих навыками штыкового боя, гвардейских кавалеристов с саблями и палашами — но никто из этих людей ещё нё знал что вскоре они встретятся с массированным пулемётным огнём противника и никакие их навыки и храбрость, дворянское или простое происхождение, цвет и форма знамён, которыми вдохновляются, не помогут не то что победить врага, но чаще всего не помогут даже дойти до его окопов. И почти никто из них не вернётся домой живым. Как не вернутся домой живыми и те, кто их много раз сменит в боевом строю, и так будет продолжаться четыре года наполненных ужасом и невообразимыми ранее страданиями. Это было новое явление в военной истории мира: ни армии, ни народы стран, участвовавших в войне, оказались к нему не готовы.

Огромная огневая мощь пулемётного огня привела к возникновению т.н. «позиционного тупика», при котором ни одна из сражающихся сторон не могла провести успешную наступательную операцию без того, чтобы не понести в ней огромные потери, но и они не гарантировали победы в сражении. Поразителен тот факт, что за 25 лет прошедших со времени появления пулемётов и 10 лет с момента демонстрации их сокрушительной боевой мощи в Русско-японской войне, командование всех европейских армий похоже так и не осознало — какое могучее оружие оказалось в их руках и не приняло мер к его нейтрализации. Средство борьбы с пулемётами появилось только в середине войны, в 1916 году, в виде сложных и дорогих самодвижущихся и непроницаемых для пуль машин — танков. Но даже после их появления, до самого конца войны все сражающиеся на сухопутных фронтах Первой мировой войны армии неоднократно демонстрировали друг другу — каких рек крови стоит наступление на насыщенную пулемётами и неподавленную оборону противника. В упоминавшейся выше статье М.Д. Драгомирова её автор указывал, что пулемёты «...годятся для стрельбы в толпу, но какой же дурак теперь подставит толпу?». Однако это немыслимое по мнению Драгомирова явление всё же случилось: военачальники армий всех без исключения участвующих в войне стран, гнали свои войска на пулемёты противника огромными толпами. И много раз на фронтах Мировой войны повторялась одна и та же картина: «...Эту колонну косят пулемёты, ужасающие пулемёты, вырывающие целый строй — первая шеренга падает, выступает вторая и отбивая такт кованными альпийским гвоздями сапогами по лицам, по телам павших, наступает, как первая, и погибает! За ней идёт третья, четвёртая, а пулемёты трещат. Особый, с характерным сухим звуком немецкий барабан рокочет в опьянении и рожки, коротенькие медные германские рожки пронзительно завывают — и люди падают горой трупов. Из тел образуется вал в рост человека — но это не останавливает упорного наступления; пьяные немецкие солдаты карабкаются по трупам, пулемёт русских поднимает свой смертоносный хобот и влезшие на трупы павших ранее венчают их своими трупами».

Русский пулемет Максима на крепостном станке в бетонном убежище запад-ного форта крепости Осовец. 1914 год. Фото ВИМАИВиВС

В приведённой выше цитате речь идёт о событиях Лодзинской оборонительной операции русских войск на территории Польши, проведённой в начале Первой мировой войны 29 октября (11 ноября) — 6 (19) декабря 1914 года с целью отражения контрнаступления германской армии. Это была одна из последних операций русской армии манёвренного периода войны и вообще одна из не многих за всю войну, в которой русским войскам удалось спровоцировать германскую армию на лобовые атаки своих позиций. В этих условиях, идеальных для наиболее эффективного использования пулёметного огня, германские войска понесли тяжелейшие потери, оказались в окружении и чудом смогли из него вырваться.

Но ещё более ужасающие примеры эффективности огня пулемётов относятся к Западному фронту, где на протяжении всей Первой мировой войны разворачивались колоссальные сражения, одним которых является Англо-французское наступление в районе реки Сомма, известное как «Битва на Сомме» (1 июля — 18 ноября 1916 года). Это сражение стало одним из крупнейших в той войне и одной из самых кровопролитных битв в истории человечества, в которой с обеих сторон было убито и ранено около 1 000 000 человек. Наступление началось 1 июля 1916 года после завершения артиллерийской подготовки, которая длилась всю предыдущую неделю. Но даже столь продолжительный артиллерийский огонь не смог разрушить оборону немцев. Британцы наступали на немецкие позиции густыми цепями, идущими в несколькими волн, на протяжении почти всего светового дня. Из вечерних рапортов командиров наступавших частей выяснилось, что потери британцев составили 21 000 человек убитыми и пропавшими без вести и более 35 000 человек раненными — т. е. около 57 000 человек всего за один день! Такие потери являются самыми большими разовыми потерями в Первой мировой войне, а возможно и во всех войнах в истории человечества, и подавляющая их часть была понесена в результате действия немецких пулемётов Максима.

Несколько позже, 24 сентября 1916 года в том же сражении десять британских пулемётов Виккерс вели заградительный огонь, во время которого ими было израсходовано почти миллион патронов. Один из этих пулемётов произвёл 120 000 тысяч выстрелов без значительных перерывов. Несложные расчёты показывают, что при среднем темпе стрельбы в 600 выстрелов в минуту, пулемёт вёл огонь непрерывно в течение около 3 часов 20 минут!

Расчёт английского пулемёта Виккерса приготовился к ведению огня по германским войскам. Сентябрь 1917 года

Сложно даже представить, какое жуткое впечатление производили на людей той эпохи пулемёты — машины, способные лить на противника свой смертельный дождь часами, почти без перерыва. Пулемёт стал первым настоящим оружием массового поражения в истории человечества, радикально изменившим характер войны. Все прочие виды оружия массового поражения, вплоть до атомного, все они появятся позже, но первым был пулемёт Максима.

Пулемёт стал видной частью комплекса вооружённых средств новой эпохи войн, оказавшего мощнейшее воздействие на все виды военного дела. Применение новых вооружений стало причиной появления многомиллионных армий с открытым для всех сословий офицерским корпусом, принудило вести позиционную войну, привело к исчезновению кавалерии, рождению танков и истребительной авиации — одним словом к войне в современном её понимании, охватывающей своим воздействием не только армию, но и каждого жителя воюющей страны.

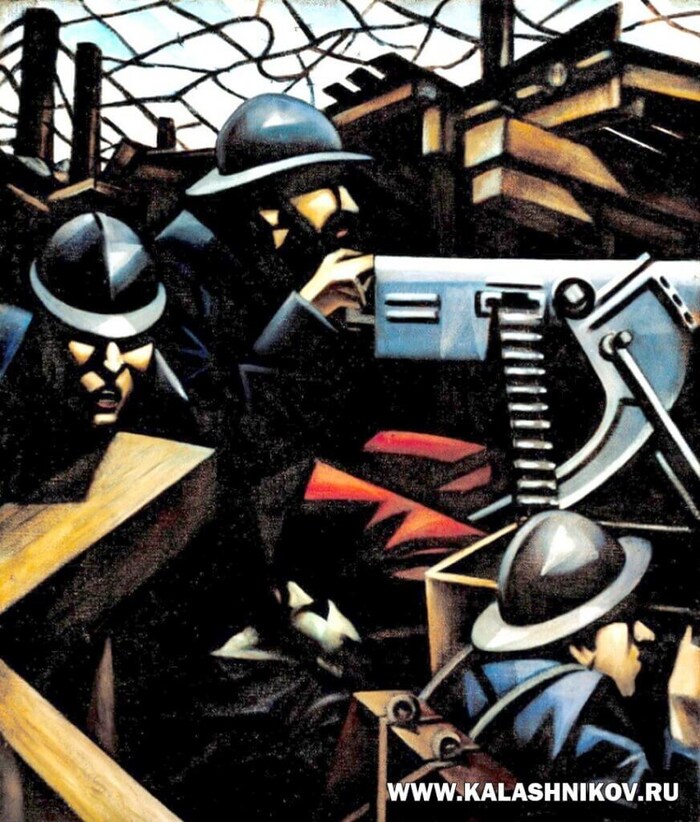

Нисколько не меньшее, чем свойства нового смертоносного оружия, а может даже большее влияние на состояние и перспективы обществ стран-участниц Первой мировой войны оказал невиданно страшный характер боевых действий. Пережитый уцелевшими солдатами ужас пребывания под воздействием всех задействованных в войне средств поражения и испытанные ими при этом моральные и физические страдания были настолько велики и продолжительны, что безвозвратно сломали личности многих миллионов, а точнее — целого поколения молодых людей во всех без исключения участвовавших в войне странах. Это явление тоже было невиданным в военной истории мира и, конечно, нашло отражение в творчестве художников и писателей того времени.

«Отравленные газами». Джон Сингер Сарджент, холст, масло, 1919 год. . Имперский военный музей (Лондон)

Его суть кратко, но очень ярко описал в одном из своих произведений всемирно известный немецкий писатель Э. М. Ремарк, лично прошедший через огненный ад сражений той войны: «Шквальный огонь. Заградительный огонь. Огневые завесы. Мины. Газы. Танки. Пулемёты. Ручные гранаты. Всё это слова, слова, но за ними стоят все ужасы, которые переживает человечество». В этой всеобъемлющей войне уже не было места благородству — по причине тотального истребления его носителей.

Но лучше всего о причинах крушения нравственных идеалов «благородной эпохи», произошедшего в годы Первой мировой войны, написал очевидец и участник событий русский писатель Алексей Николаевич Толстой в своём великом романе-трилогии «Хождение по мукам»: «Знаменитая атака кавалергардов, когда три эскадрона, в пешем строю, прошли без одного выстрела проволочные заграждения, имея во главе командира полка князя Долгорукова, шагающего под пулемётным огнём с сигарой во рту и, по обычаю, ругающегося по-французски, была сведена к тому, что кавалергарды, потеряв половину состава убитыми и ранеными, взяли две тяжёлых пушки, которые оказались заклепанными и охранялись одним пулемётом. [...]. С первых же месяцев выяснилось, что доблесть прежнего солдата — огромного, усатого и геройского вида человека, умеющего скакать, рубить и не кланяться пулям, — бесполезна. На главное место на войне были выдвинуты техника и организация тыла. От солдат требовалось упрямо и послушно умирать в тех местах, где указано на карте. [...] Сентиментальные постановления Гаагской конференции — как нравственно и как безнравственно убивать — были просто разорваны. И вместе с этим клочком бумаги разлетелись последние пережитки никому уже более не нужных моральных законов. Так в несколько месяцев война завершила работу целого века. До этого времени ещё очень многим казалось, что человеческая жизнь руководится высшими законами добра. И что, в конце концов, добро должно победить зло, и человечество станет совершенным. Увы, это были пережитки средневековья, они расслабляли волю и тормозили ход цивилизации. Теперь даже закоренелым идеалистам стало ясно, что добро и зло суть понятия чисто философские и человеческий гений — на службе у дурного хозяина...».

Состояния духа обществ стран, участвовавших в Первой мировой войне, одной фразой охарактеризовал британский писатель и поэт Дэвид Лоуренс: «У нашего поколения не осталось великих слов». Причём это его суждение можно отнести как к побеждённым, так и победителям в войне. Великие слова и светлые идеалы, существовавшие в европейских армиях и обществах до 1914 года, оказались смытыми колоссальными людскими потерями, нанесёнными сражающимися сторонам друг другу ими же самими придуманными средствами поражения, мощность и производительность которых намного превысили возможности духа не только отдельного человека, но и целых европейских народов.

Кладбища погибших солдат Первой мировой войны на бывшем поле сражения в районе реки Сомма (Франция, 2000-е годы)

На смену великим словам, которыми страны провожали своих граждан на войну, пришли страдания и усталость духа. Эти мучения оказались настолько велики и длительны, что привели к власти в потерпевшей поражение и морально раздавленной Германии канцлера Адольфа Гитлера. Досталось и победителям: Верден, Сомма и другие великие сражения Первой мировой войны морально и физически подорвали французскую нацию, являвшуюся основой антигерманских сил на Европейском континенте. Из-за этого упадка духа Франция и многие другие страны Европы, не смогли мобилизовать свои народы для отражения нападения воспрянувшей от поражения Германии и были быстро побеждены ею в новой, ещё более ужасной мировой войне.

Великий изобретатель Хайрем Стивенс Максим, создатель первого и самого известного в мире пулемёта умер 24 ноября 1916 года, в разгар Мировой войны, во время завершающих аккордов биты под Верденом, в которой пулемёты его конструкции очередной и далеко не последний раз показали себя истинными машинами смерти.

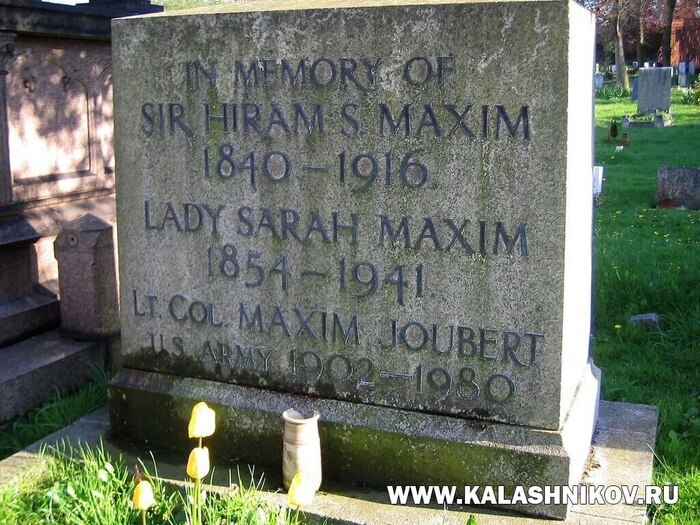

Надгробие над могилой Х. С. Максима, его жены Сары и внука Максима Жюбера на кладбище Уэст-Норвуд (Лондон)

Сам Х. С. Максим прожил долгую, интересную, насыщенную творчеством и успешную жизнь, сделал множество изобретений в разных областях техники и успел узнать о триумфе своего главного детища — пулемёта. Достоверно неизвестно, что он думал по этому поводу, но это уже не имело значения — его изобретение стало одним из главных инструментов, которые столь жестоко уничтожили «благородную эпоху» и сотворили во многих отношениях циничный мир, история которого продолжается и сейчас. Пулемёт Максима ярко иллюстрирует одно из явлений этого мира — насколько может быть смертоносен человеческий разум, способный создавать машины уничтожения себе подобных, которые потом сам не может обуздать.