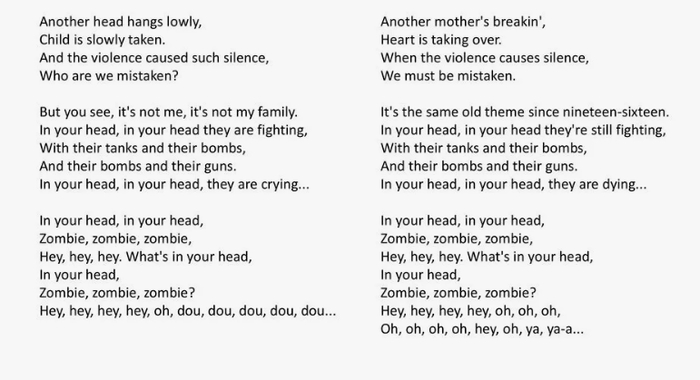

Лига историков

Песня, заставившая Сложить Оружие: Выступить против Своей Армии и остановить Войну. The Cranberries - Zombie

В конце 60-х годов прошлого века между Ирландией и Великобританией на почве разногласий, связанных с политическим статусом Изумрудного острова, разразился нешуточный военный конфликт, запомнившийся в британской историографии под названием The Troubles.

Конфликт имеет достаточно размытые временные рамки, однако общепринятым считается период с 1969 по 1998 год. В это время Ирландская республиканская армия вела наиболее активные боевые действия против центральных властей Британии.

Выступавшие за независимость Северной Ирландии националисты не гнушались использовать самые жесткие методы воздействия на противника, в результате чего пострадало огромное количество мирных жителей.

Находившаяся в туре солистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан узнала о противостоянии благодаря громкой трагедии в Уоррингтоне, после которой она не смогла остаться в стороне и прямо в вагоне поезда начала работу над мировым хитом Zombie...

Весь состав группы погрузился в написание песни, которая, по замыслу Долорес, должна была отразить надрыв и боль ирландского общества.

Барабанщик бил по мембране инструмента с особой экспрессией, солистка не щадила связки и с головой отдавалась вокалу, а гитарист не скупился на перегруз и добавлял в звучание агрессии.

Результатом проделанной работы стал безусловный хит, собравший невероятное, даже по нынешним временам, количество прослушиваний. Клип на эту песню посмотрели более 1,7 миллиарда человек по всему миру.

Но какова же позиция группы? О чем нужно спеть, что бы заставить людей сложить оружие?

Ирландцы образца 70-х попали в непростую ситуацию между молотом и наковальней. С одной стороны - британцы, начинающие ненавидеть все, что связано с Ирландией, а с другой ИРА, устраивающая теракты от лица всего мирного населения Изумрудного острова.

Представьте: непонятная организация прикрывается несуществующим мнением своего народа, совершая поступки, вызывающие ужас у всех, кто о них слышит, и именно тебе приходится краснеть за то, к чему ты не имеешь никакого отношения.

Неприятная ситуация, не так ли?

Неприятная настолько, что перевод той песни, которая посвящена этим событиям, попросту не может быть опубликован здесь из-за правил Пикабу..

Оставляю вам ссылку на перевод и прошу ознакомиться.

Группа The Cranberries упрекает сограждан в молчании, основанном на страхе попасть в ряды тех, против кого будет направлена агрессия. Хрупкой солистке Долорес приходится в одиночку кричать о невиновности своих сограждан и говорить то, о чем боялись говорить другие ирландцы.

По замыслу музыкантов, песня должна стать гимном-отречением для тех, кто хочет отмыться от действий ИРА и показать свое несогласие. В бридже звучат слова:

But you see, it's not me, it's not my family

Посмотри, это не я и не моя семья

In your head, in your head, they are fightin.

В твоей голове, они сражаются в твоей голове.

В припеве поется:

In your head, in your head

В голове, в голове...

Zombie, zombie, zombie

Зомби, зомби, зомби.

Думаю, что пояснения здесь излишни и всем читателям очевидно, кого в тексте именуют емким словом "зомби".

Лейбл предлагал Долорес 1 млн долларов, что бы та не выпускала эту песню и не занималась ее распространением. Радио-станции заранее отказались пропускать Zombie в эфир. Девушка стояла на своем.

The Cranberries едут в тур по Европе и исполняют никому не известную песню, которая быстро разлетается по всем СМИ и издается за пределами Ирландии. Группу обсуждают по всему миру, и к концу гастролей коллектив обретает бешеную популярность, разрывая мировые чарты.

Весь мир был тронут пронзительным текстом песни и требовал от армии республиканцев сложить оружие.

Меньше чем через год, не справившись с губительным давлением мировой общественности, ИРА объявила о полном прекращении огня и пообещала разрешить конфликт дипломатическим путем.

1 августа 1994 года было объявлено о перемирии, на основе которого в 1998 году было заключено Белфастское соглашение о политическом урегулировании трагедии в Северной Ирландии.

Спасибо за прочтение статьи. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал!

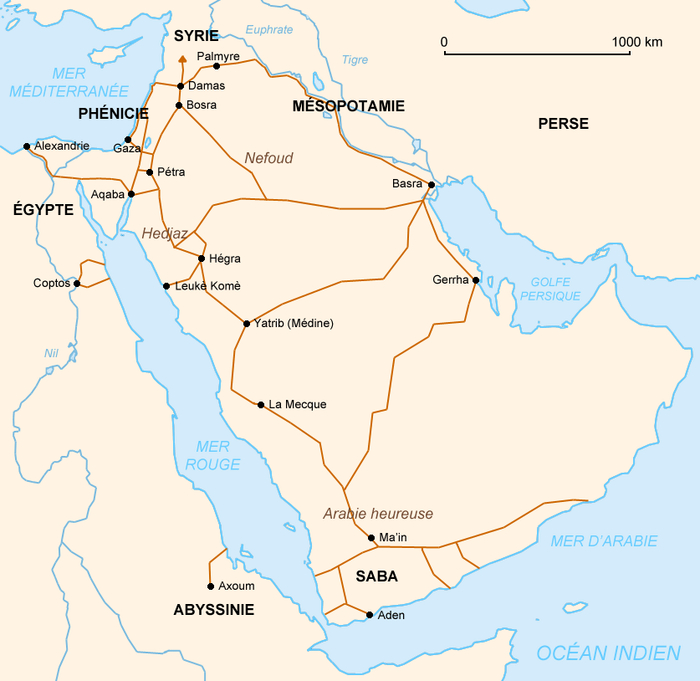

Об одной дамбе и мировой торговле

Засуха 4200 лет назад уничтожила последние остатки некогда зелёной Аравии и вынудила людей окончательно переселиться из центра полуострова, ставшего крайне неприветливой пустыней Руб-эль-Хали, на побережья и в горы, где были реки, пересыхающие, но полноводные в сезон дождей, и возможность укрыться от наступающих песков. Одним из таких мест был Марибский оазис, расположенный на юго-западе пустыни Руб-эль-Хали.

Оазис окружён вулканическими долинами Хашаба, песками пустыни Рамлат и известняковыми отрогами Джабаль Балака. Вади Дана разделяет оазис надвое: северный оазис Абйан и южный — Йасран. Древний Мариб находится на севере вади Дана в центре ирригационных полей, тогда как современный город Мариб располагается ещё севернее. Территория древнего Мариба усеяна значительным числом древних поселений, мест поклонений, кладбищ, сельскохозяйственных построек и ирригационных систем. Согласно радиоуглеродному анализу, первое поселение на территории Мариба возникло около 1900 г. до н. э. История Марибской плотины начинается в 1750 — 1700 гг. до н.э. Первоначально она была построена для регулирования вод вади Садда, называемого в древности Вади Саба, и представляла собой невысокий земляной вал с примыкающей к нему сетью каналов для орошения близлежащих полей.

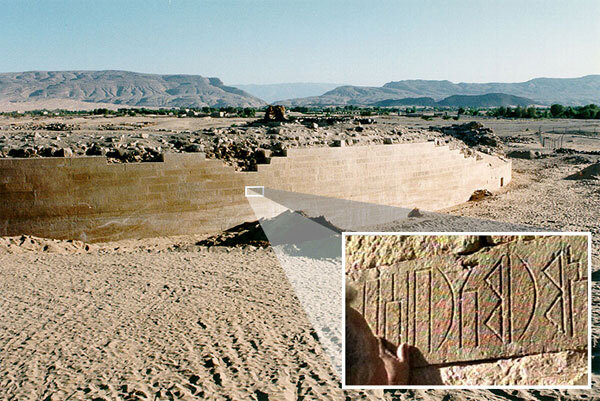

С 1200 г. берёт своё начало Южноаравийская культура, примерно тогда же было основано Сабейское царство. В VIII в. до н.э. жители Сабейского царства на месте земляного вала возвели из раствора и камня плотину пирамидальной формы в поперечном сечении. Именно тогда она приобрела всю свою колоссальность — длина конструкции составила 580 метров при высоте в 4 метра. Она пересекала большой овраг среди холмов Балак Вади Адхана, проходила между двумя группами скал по обе стороны реки и была связана со скалой значительной каменной кладкой. Положение плотины позволило построить водосброс и шлюзы между северным концом плотины и скалами на западе. У неё были огромные каменные и известковые опоры, соединённые по периметру каменной кладкой. Эти опоры сохранились по сей день.

Самая ранняя надпись на плотине — та, которая была помещена там во время её строительства или ремонта частей плотины, предпринятой Ятхой Амаром Ватаром I, сыном Яды Эль-Зариха I, который правил в 760-740 гг. до н.э. Следующий ремонт был во времена Яда Эль-Байни II, который правил в 740-720 гг. до н.э. Реконструкция была проведена Дхамаром Эль-Зарихом I и Карабом Эль-Байином, которые правили в 700-680 гг. до н.э. Все ремонтные работы были незначительными, состоящими из необходимого технического обслуживания, такого как удаление грязи, открытие водотоков или удаление зазоров. Макриб Самах Эль-Януф II, сын Дхамара Эль-Ватара II, вырезал свое имя в некоторых частях плотины, чтобы отметить завершение её ремонта.

Плотина была необходима, чтобы накапливать воду во время сезонных дождей и затем использовать её в засушливые периоды, которые для Аравийского полуострова являются обычным явлением. Со временем в Марибском оазисе выросла обширная ирригационная сеть, состоящая из десятикилометровых дамб, нескольких сотен шлюзов, сложной системы колодцев и многочисленных каналов. В центре этой системы была Марибская плотина. Средневековый арабский географ Якут аль-Хамави описывал эту систему следующим образом:

Это между тремя горами, и все паводковые воды текут в одно место, и из-за этого вода сливается только в одном направлении; и древние перекрыли это место твердыми камнями и свинцом. Вода из источников собирается там, а также паводковые воды, собирающиеся за плотиной, как море. Всякий раз, когда они хотели, они могли орошать свои посевы из него, просто выпуская столько воды, сколько бы им нужно, из шлюзовых ворот; как только они использовали достаточно, они снова закрывали ворота, как им заблагорассудится.

Вода в пустыне — это процветание. Она дала региону возможность собирать богатые урожаи, выращивать великолепные цветущие сады и даже разводить рыбу. Но не ради хлеба и фиников строился и поддерживался этот гигантский комплекс исполинских гидротехнических сооружений — ради торговли.

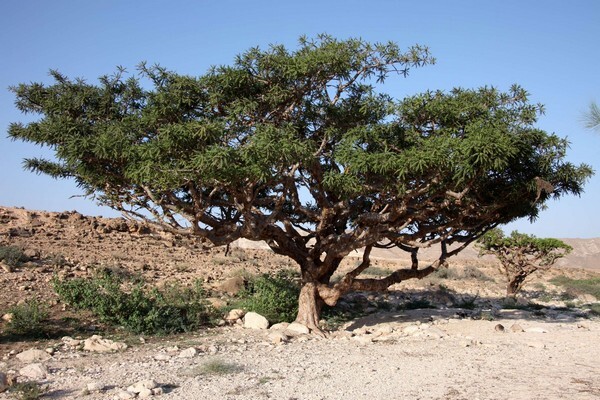

Долгое время Мариб был монополистом на рынке двух самых редких и ценных продуктов древности — ароматических смол ладана и мирры. Их добывали из сока коммифоры и босвеллии, которые росли в горном Йемене, прибрежном Хадрамауте и на острове Сокотра. Благовония широко использовались в древнем мире в ритуальных и медицинских целях. Божественный аромат ладана и мирры использовали при царских дворах по всему миру. Эти деревья чрезвычайно засухоустойчивы, но, тем не менее, требуют очень тщательного ухода. Пользуясь возможностями, которые давала плотина, жители Мариба обустраивали целые сады деревьев, дающие ароматические смолы, что вместе с финиковой пальмой и верблюдом, приручённым около 1300 года до н. э., составило основу невероятного богатства и процветания Сабейского царства.

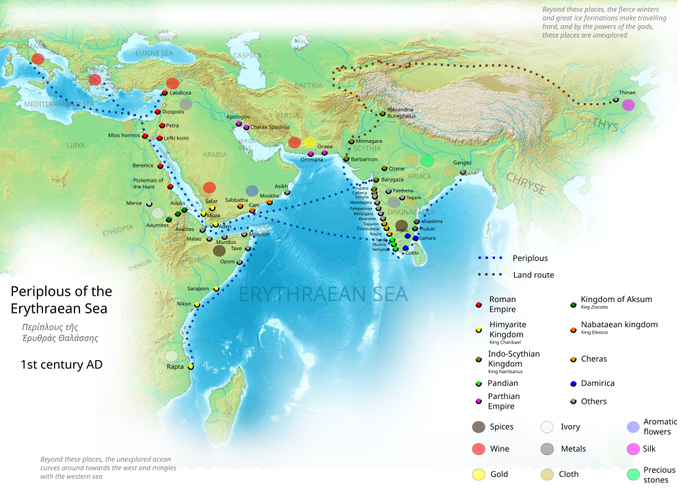

Широкое применение благовоний на древнем Востоке создавало большой спрос на них и, следовательно, вызвало обширную торговлю этими товарами, что и вызвало появление этого торгового пути. Торговля благовониями началась, по-видимому, во II тысячелетии до н. э. Тогда же сформировался путь благовоний (он же путь ладана или путь пряностей) — торговый путь, который в древности и античности связывал юг Аравийского полуострова со странами Средиземноморья и Ближнего Востока и которого просто не могло бы возникнуть без верблюда — животного, способного нести груз, составляющий до 50% от его собственного веса без вреда для здоровья (для лошади этот параметр находится в пределах 20-30%), повышать температуру тела, чтобы не получить тепловой удар в пустыне, и обходиться до двух недель без воды и еды. По пути благовоний из древних царств на территории современных Йемена и Омана, а также с Африканского рога и острова Сокотра, доставлялись в Средиземноморье, Междуречье и Индию южноаравийский ладан, смирна, а также африканские специи.

Торговля ладаном превратила Мариб в один из богатейших городов своего времени, т.н. «Париж древнего мира». Благовония из Мариба стали поступать в города Средиземноморья ещё до основания Рима. Экономический подъем способствовал росту населения, в ту эпоху Мариб насчитывал около 20000 жителей, т. е. был крупнее, чем Иерусалим. К 500 году до н.э. потребности города в воде значительно выросли, а потому высоту плотины увеличили до 7 метров, водосброс был усилен покровом камней, а орошение было расширено. Однако, золотые времена Сабейского царства уже прошли, сабейские цари стали терять контроль над окрестными территориями и, вместе с ними, монополию на торговлю.

Около 115 г. до н. э. после нескольких столетий войн, в ходе которых то сабейские цари разрушали соперничающую с Марибом Шабву, то химьяритские цари зу-Райдана повреждали Марибскую плотину, Мариб перешел под контроль Химьяритского царства, которое смогло объединить все источники добычи благовоний в регионе и тем самым снова монополизировать торговлю. Химьяриты захватили большинство пунктов морской торговли на юго-западном побережье Южной Аравии, а также подчинили себе Ма'инское и Катабанское царства и западные области Хадрамаутского царства, которое, впрочем, сохранило свою независимость и было завоёвано химьяритами только в IV в.

Цари Химьяра увидели в Марибской плотине большой потенциал и начали проект её масштабной реконструкции. Высота плотины увеличилась до 14 метров, а кроме того, был построен целый ряд гидротехнических сооружений, среди которых пруд-отстойник, 5 водосбросных каналов, пара шлюзов и километровый канал с распределительным резервуаром. Работы были настолько масштабными, что завершились только к 325 году н.э. В итоге площадь орошения достигла 25000 акров или ~ 100 км², что сопоставимо с площадью Пятигорска. Это позволяло в разы увеличить производство ладана и мирры.

Римская торговля в Индийском океане согласно "Периплу Эритрейского моря". I в. н.э. После неудачной попытки завоевания Южной Аравии римляне отказались от сухопутных маршрутов в пользу более быстрого и безопасного морского пути.

В начале нашей эры римляне сделали то, что так и не получилось у Птолемеев — взяли в свои руки морской путь в Индию по Красному морю и тем самым поставили под угрозу торговлю благовониями в прибрежных районах, которая велась через Аден. Торговлю благовониями химьяритам пришлось перенести вглубь полуострова, и значение важного торгового центра приобрела Шабва - город, расположенный в западной части гор Хадрамаута и заселённый на рубеже VIII-VII вв. до н.э. сабеями, мигрировавшими из перенаселённого Марибского оазиса на восток и смешавшихся с местным населением. Поэтому ароматические смолы отныне приходилось доставлять в порт Кани (древний порт Хадрамаута на аравийском побережье у подножья горы Хусн аль-Гураб), а оттуда — в Шабву. В Кани шли также благовония с Сокотры, а также из Сомали и Эфиопии. В I в. до н. э. Диодор Сицилийский писал:

Сокотра является главным в мире поставщиком ладана и мирры. Остров является начальной точкой Аравийской „дороги благовоний“: отсюда драгоценные смолы и другие ценные товары морем доставляются в Аден и Кани.

Насколько серьёзно оберегалась эта торговля, можно судить по принимаемым мерам. Если начальники верблюжьих караванов отклонялись от установленного маршрута по единственной дороге из Набатейского царства на северо-западе Аравии через Наджран в Шабву, и далее в порт Кани, им грозила смертная казнь. В пустыне разрешено было перемещаться только организованными караванами по строго отмеченным путям. Любое отклонение от этих правил (незарегистрированные караваны, «левые» дороги и контрабанда) считались самым тяжким преступлением и наказывались смертью. Караваны были источником жизни региона, и поэтому только одни ворота Шабвы были отведены для прохода караванов.

Весь годовой сбор ароматических смол население было обязано приносить в храмы Шабвы, и никому не разрешалось вывозить за пределы страны ни одного кусочка смолы. Однако попыток нарушить этот запрет, вероятно, было немало. Например, индийские купцы стремились скупать смолы на местах их сбора. Если эти нарушения получали огласку, то смертью карались продававшие смолу. Рассказывают, что, лишь после того как священник изымал десятую часть всего урожая ароматических смол «для бога», то есть в пользу государства, царь разрешал свободную продажу этого товара. Вот тогда торговцы могли покупать и продавать священный товар.

Из Шабвы караваны в три тысячи верблюдов, нередко растянувшись километров на тридцать, отправлялись раз или два в году, вскоре после окончания дождей. Их путь лежал через семьдесят населённых пунктов, в том числе через Мариб, Неджд, Мекку, Джидду, Ясриб (так в те времена называли Медину), Петру и другие, в Газу к Средиземному морю. Такой переход продолжался в среднем не менее семидесяти дней. В лавках средиземноморских портовых городов, таких, как Александрия, работников в конце дня раздевали и обыскивали, чтобы они не унесли домой ни кусочка смолы. С целью сохранить в тайне дорогу к хранилищам перед воротами торговых контор работникам завязывали глаза тряпкой или надевали на голову густую сетку, поэтому лишь немногим был известен путь к сокровищам.

К IV в., когда химьяритские цари покорили последние остатки древних южноаравийских царств, стали заметны изменения климата. В Аравии стало более влажно, и для плотины это было нехорошо — изменился режим выпадения осадков. Можно винить христианство, которое в те времена не спешило вводить в литургическую практику языческие благовония, можно сетовать о том, что инженерные знания и сложные методы гидротехники, которыми так славилось Сабейское царство, стали забываться, но факт остаётся фактом — прорывы Марибской плотины происходили в 449, 450, 542 и 548 годах. Содержать плотину в должном состоянии становилось всё труднее и труднее. На плотине сохранились каменные стелы, в надписях на которых йеменские цари V—VI веков описывали, каких усилий стоило им восстановить плотину. Окончательно Марибская плотина рухнула в 570 году. Последний крупный ремонт был произведен в 557 году, а спустя 13 лет Марибская плотина была разрушена и более её никто не пытался восстанавливать. Причины разрушения достоверно неизвестны. Предполагается, что это могло быть воздействие землетрясения или затяжных проливных дождей. К тому же последние два столетия истории Химьяра его цари вели кровопролитнейшие войны с Аксумом, Византией, Сасанидским Ираном и даже соседним Хадрамаутом. Не раз страна бывала захвачена и разорена, а то и вобще становилась полем битвы соседних империй.

Ирригационная система вышла из строя — за ней действительно некому и некогда было смотреть. Разрушение плотины и приход в упадок связанных с ней ирригационных сооружений привели к тому, что Мариб утратил своё превосходство на рынке мирры и ладана. Постепенно город начал приходить в упадок и на какое-то время перестал существовать. Население, насчитывающее к тому времени ~ 50 000 человек, мигрировало в другие города Аравийского полуострова и Ближнего Востока. Коран утверждает, что таким образом сабейцы были наказаны за неблагодарность. В суре Саба (34: 15-17), упоминается разрушение Марибской плотины:

У сабаитов, в их поселении, Было поистине великое знамение: Два великолепных сада — Справа и слева от их поселения. И было им сказано: «Вкусите от даров Господа вашего И возблагодарите Его. Страна ваша благолепна, Истинно покровительствуема Владыкой приснопрощающим».

Они отвернулись от Нас, И Мы низвергли на них воды плотины, Заменили оба их сада другими — В колючих зарослях с горькими плодами, В тамариске, а кое-где — и дикой ююбе. Так воздали Мы сабаитам за неблагоданость: Караем ли Мы иных, кроме непризнательных?!

Только в 1980-х годах с целью поддержания сельского хозяйства в регионе была возведена новая плотина. Она находится на 3 км выше по течению, чем руины древней плотины, имеет высоту 37 м и длину 763 м.Сегодня в Марибе выращивают лишь немного пшеницы, а в сезон дождей - сорго, кунжут и разновидность люцерны, которую скармливают животным. Старый город по большей части лежит в руинах и выполняет роль памятника под открытым небом. Современный город, который возник рядом, является лишь тенью своего тёзки. Он служит всего-навсего тихим эхом величественной славы и сказочного процветания аравийских царств древности.

Источники:

• Hill, Donald (2013) [1984]. A history of engineering in classical and medieval times.

• Avi Shoket. Historical routes in the Middle-East.

• Коротаев А. В. Социальная история Йемена, X в. до н. э. — XX в. н. э. Вождества и племена страны Хашид и Бакил.

UPD:

Досадная опечатка. Плотина не пирамидальной, а трапециевидной формы в сечении.

Антисоветская клюква на вынос. Сериал 2005 года "В круге первом". Девятая серия

Обзор предыдущей серии сериала, находится здесь по ССЫЛКЕ.

Ну что, переходим к девятой серии сериала. С утра пораньше, в шарашку заявляется Фома Гурьянович Осколупов ,и заходит к полковнику в кабинет. Генерал интересуется у полковника, а Герасимович не у него тут работает. Полковник говорит, что да у него, делает телевизор для товарища Сталина. Неужели, советские телевизоры тоже в шарашке придумали? Да нет вроде.

Антон Яковлевич Брейтбарт, лениградский изобретатель, разработал первый телевизор в 1931 году. Первый телевизор, выпущенный в нашей стране, был механический телевизор "Б-2" с диском Нипкова. Он мог принимать изображения с разложением на 30 строк. Его запустили 15 апреля 1932 года на ленинградском заводе "Коминтерн", ныне завод имени Козицкого.

По сути, первый телевизор представлял собой приставку, не оснащённую собственным радиоприёмным трактом. Для приёма звукового сопровождения нужен был настроенный на другую частоту радиоприёмник. У этого первого телевизора-приставки был миниатюрный экран 3×4 сантиметра со стеклянной лупой.

В 1935 году в Ленинграде был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения (ВНИИТ), ставший центром разработки большей части отечественного оборудования.

1 сентября 1938 года в СССР началось регулярное электронное телевещание с разложением на 240 строк Опытным ленинградским телецентром (ОЛТЦ). Для приёма передач Ленинградского телерадиоцентра предназначался телевизор "ВРК" (Всесоюзный радиокомитет). Его разработали в институте телевидения под руководством А. А. Расплетина и В. К. Кенигсона.

Он был оснащён кинескопом с размером экрана 13×17,5 см и 24 радиолампами. В 1937—1938 годах выпустили 20 экземпляров "ВРК". Их устанавливали для коллективного просмотра в домах пионеров и дворцах культуры. В 1938 году, чтобы принимать передачи Московского телецентра, ленинградский завод "Коминтерн" выпустил телевизоры "ТК-1" — первые советские электронные приёмники.

Каждый приёмник представлял собой более сложную модель на 33 радиолампах с размером экрана 18×24 см. Приёмники выпускались по документации американской компании RCA. К концу года было произведено около 200 телевизоров. К началу Великой Отечественной войны их парк составлял до 2000 штук.

Подробнее с этой темой можно ознакомится в статье "Вы знаете, что первый советский телевизор выпустили на заводе "Коминтерн" в Ленинграде?" а так же "История развития телевидения в СССР и России". А тут оказывается, что телевизор для Сталина, в шарашке делают, да еще наверное массово.

Генерал хочет видеть Герасимовича перед своими очами, так что он приказывает позвать телевизионного мастера в кабинет. Полковник передает просьбу генерала дежурному, тот говорит есть. По вызову генерала в кабинет заходит Игорь Скляр.

Генерал спрашивает Скляра, сколько ему осталось еще сидеть. Оказывается, Игорю Скляру, осталось сидеть еще три года. Генерал говорит ,что это долго, так что Скляру необходимо, заработать досрочное освобождение. Для этого генерал хочет отправить Игоря Скляра в какую-то Спиридоновку, и назначить его там начальником нового проекта, если за шесть месяцев проект будет готов, то досрочное освобождение у Скляра в кармане.

Скляр в задумчивости пялится по сторонам, перед ним появляется Инна Чурикова, прогнав наваждение, Скляр спрашивает, что это будет за работа. На что генерал говорит, что работы будет много и как раз по специальности Скляра. Генерал говорит Скляру, что нужно сделать фотоаппарат на ультра-красных лучах. Скляр генерала поправляет что не ультра-красных, а инфокрасных лучах.

Генерал поясняет, что фотоаппарат нужен будет для наших агентов, что бы они во время слежки за гражданами, могли снимки ночью делать. Фотоаппарат этот нужен срочно, должен быть маленький, и чтобы с ним было просто обращаться. Так же нужно ,чтобы такой фотоаппарат можно было вставлять в дверной косяк, человек входит в дверь, а камера его фотографирует.

Скляр протирает очки, опять смотрит по сторонам, вновь видит сидящую на стуле Инну Чурикову, после чего говорит, что он этой проблемой не может заняться. Действительно, зачем "кровавому режиму" такие фотоаппараты, пускай лучше такая техника будет только у "продвинутых демократических европейских странах".

Генерал говорит, что кроме Игоря Скляра, такой задачей больше заниматься некому, да и вообще это же ведь по его специальности такой техникой заниматься. Ну да, по видимому по мнению Солженицына, в Советском Союзе все инженеры куда-то испарились, видимо и всех расстреляли и посадили оставшихся в лагеря.

Игорь Скляр снова видит скорбное лицо Инны Чуриковой, после чего начинает возмущаться, дескать это не его специальность, сажать людей это не его специальность, он не ловец человеков, хватит типа и того что их сюда посадили. А то что такая техника, может понадобится в том числе и для ловли преступников, Скляр почему то не думает. Ах, да, забыл, ведь во вселенной Солженицына, все сидели исключительно ни за что.

В мыслях Скляра, Чурикова скорбно плачет, выходит из кабинета и запирает за собой дверь. Скляр просит у генерала прощения и выходит вслед за миражом.

Обалдевший генерал сидит с открытым ртом. Нам же показывают майора Шикина, к которому на прием пришел заключенный, оказывается он писем из дома не получал три месяца и вот теперь интересуется у майора насчет писем. Майор начинает ездить заключенному насчет жены, дескать жена заключенного нытик по жизни и страдающая слепотой, все хорошее что происходит в стране не замечает, а все плохое выпячивает.

Заключённый в тревоге спрашивает что с его женой произошло, на что получает что ничего, пока. Странно, а судя по воспоминаниям первой жены Солженицына, пока муж находился в шарашке, переписывалась она с ним регулярно Приведу несколько коротких отрывков:

Он жадно расспрашивает меня в письмах о моих театральных впечатлениях: о МХАТе, о "Воскресении" Толстого, о том, как удалась его переделка. Сам он относится к этому скептически, вспоминая, что "старик Толстой был противник всяких таких переделок"...

Уже в другом письме, говоря о другом фильме, о "Сельской учительнице", который тоже произвёл на него большое впечатление, он, перебивая сам себя, снова возвращается к "Мичурину". Спрашивает, писал ли он мне, "что над некоторыми кадрами "Мичурина" - судьбой его жены и историей их отношений просидел с незарастающей, непоправимой - или поправимой ещё? - щемящей болью в сердце".

Мы постоянно обменивались письмами и как-то очень чувствовали жизнь друг друга. Саня принимал близко к сердцу все мои дела, давал советы, подбодрял. А мне казалось, что всё то, что я делаю, я делаю не только для себя, но и для него. Так приятно было порадовать Саню моими маленькими победами: хорошо сданным экзаменом, удачно прочитанной пробной лекцией, похвалой профессора.

Или у Солженицына было привилегированное положение в шарашке, раз он регулярно получал письма от жены?

Ну а тут, нагло улыбаясь, майор протягивает заключенному, распечатанное письмо. Заключенный хочет уже идти, на что майор говорит, чтобы он читал письмо здесь, дескать что подумают другие заключённые о воле, после того как ознакомятся с содержанием этого письма.

Майор нюхает сигарету, а заключённый садится читать. Закадровый женский голос ,знакомит зрителей с содержанием письма. Потом нам демонстрируют женщину, которая находясь в кадре, зачитывает текст письма о нелёгкой жизни на воле, вываливая на зрителей разных "ужасов".

В этой серии смотрю в ход пошли зрительные галлюцинации у персонажей. То Скляру в кабинете полковника, явилась Чурикова, теперь этому заключённому мерещится плачущая жена, которая описывает свою жизнь хуже чем на каторге. Заключённый письмо прочитал. Майор ему говорит, вы же человек грамотный, в тюрьме посидели, вы же понимаете что это за письмо, да за такие письма во время войны срок давали.

Вот интересно, это кому во время войны давали срок, за то что в письмах, они описывали тяжелые жизненные обстоятельства? Хоть один реально задокументированный пример такого хоть есть, чтобы человек скажем на фронт написал своему родственнику письмо, где описал тяжелое положение в семье, а этому человеку взяли и за это дали срок? И еще интересно, это сам Солженицын к этому бреду руку приложил, или это задумка Глеба Панфилова?

Майор говорит, что он не хотел заключенному давать письмо, но потом пришло еще два , поэтому чудище чешуйчатое решило что с этим надо кончать. И закончить это должен сам заключённый. Для этого, заключённый должен написать жене, бодрый такой ответ на четырех страницах. И что это интересно изменит? У жены заключенного сразу жизнь лучше станет?

Кстати я вот так и не понял, а куда делся охотник на стукачей после того как получил от майора в морду? Ведь после того как Русик по морде получил, нам его больше не показывали. Майор говорит что бы он написал жене, что он скоро вернется, будет получать хорошую зарплату и так далее.

Потом майор протягивает заключенному Потапову еще одно письмо от жены, которое тот начинает читать.

История повторяется, в углу за шкафом появляется женщина, которая начинает зачитывать текст письма, из которого мы узнаем про смерть бабушку, которую из за отсутствия денег похоронили в ближайшей канаве, а так же другие ужасы. Сцены эти с чтением писем смотрятся как наркоманский приход какой-то, потому что сам мужик ПИСЬМА не читает, он все время пялится в угол, где ему мерещится типа как призрак жены, зачитывающий ему всякие ужасы. Кстати, если Потапов письмо не читал, а пялился в угол, откуда тогда он знает содержание письма?

Женщина зачитывает, что ей цыганка нагадала, что она зимой умрет, и она даже будет рада этому избавится от жизни такой. Что же режиссер не додумался все те ужасы зачитываемые экранизировать, ну для пущего драматизма?

Увидев, что у заключенного случился наркоманский приход и он пялится в угол, майор начинает перед лицом мужика размахивать рукой, попутно к тому обращаясь. Потапов приходит в себя, встает, говорит что он майора слышит и просит извинения. Подозревая что Потапов пьяный, майор просит дыхнуть на него. От алкогольного перегара испускаемого Потаповым, майор падает на пол и тут же помирает. Шутка.

Потапов дышит на майора и оказывается что он трезвый. Майор смотрит в угол, и видит там призрак женщины. Фантастика с переносом во времени уже была, ужасы с призраком у шкафа тоже. Ну а дальше что, будут Звездные войны? Сталин это темный лорд Ситхов, Певцов рыцарь Джедай, дворник отец Миронова и все такое прочее?

Далее идет продолжение сюжетной ветки, по распознаванию голоса предателя. Борода с майором Ройтманом сидят и работают с графиками, к ним заходит генерал и спрашивает как идут дела. Майор докладывает, что проделав предварительную работу, они установили что преступник находится среди пяти подозреваемых. Они выбрали пока две предварительные кандидатуры.

Кровожадный генерал услышав что среди подозреваемых выделены два кандидата, хочет поехать к министру и санкционировать их арест. Майор просит не принимать скоропалительных решений и еще сутки подождать.

То что среди арестованных будет один невиновен, генерала не волнует, дескать мы обоих арестуем, а следствие разберется кто невиноват. Кровожадный генерал уезжает, нам же показывают Ольгу Дроздову, она стоит у зеркала и красит губы. Тут позвонил телефон. Кто говорит? Слон. Что вам надо? Шоколада. Ой извините не тот фильм.

Звонит какой то генерал, которому срочно понадобился Володин. Дроздова передает трубку мужу, который оказывается тоже дома и куда то собирается. Певцов говорит жене, что командировку ему утвердили, так что он в среду летит в Нью Йорк.

На радостях, что он покидает ненавистную ему страну, Певцов обещает что возьмет с собой жену. Тут раздается звонок в дверь, оказывается за Певцовым прислали машину. В машине Певцов расслабляется и ничего не подозревает что его в дальнейшем ожидает. По пути водитель якобы видит знакомого человека и спрашивает Певцова, не будет ли он против попутчика, механика с гаража.

Певцов чувствуя себя уже в Нью Йорке, от попутчика не отказывается. Водитель останавливает машину и рядом с Певцовым садится человек. И вместо США, Певцова везут на Лубянку. Вот таким не хитрым и клишированным способом, сотрудники государственной безопасности произвели арест.

В машине, упырь из МГБ, демонстрирует Певцову ордер на обыск и арест. Певцов прочитав ордер, требует чтобы остановили машину и выпустили его. Когда ему сказали, что бы он сидел спокойно, Певцов начал вырываться. Но у злобных упырей из МГБ, оказались длинные руки. Так как у упырей наручников не оказалось, на Певцова направили пистолет.

Это еще что, а то могли еще и пристрелить при попытке к бегству. Прибытие машины на зловещая Лубянка, из окна кабинета наблюдает Мадянов. Да давненько Мадянова видно не было, я уже начал по нему скучать. Певцова выводят из машины и ведут в подвалы Баррадура, что бы там его как Голума пытать. Зловеще цокая ртами, конвоиры ведут Певцова по коридорам, Певцов же мрачно думает что все будет отрицать.

Его заводят в допросную камеру, где насильно с него срывают одежду, которую тут же обыскивают. При обыске, у Певцова забирают часы, кольцо, запонки, а так же другие ценности что у него были. Произведя обыск и заодно сорвав с него еще погоны, Володина выводят из камеры, зловеще цокая ртом, конвоир его дальше по коридору ведет.

Затем Певцова закрывают в маленькой камере, где из всей меблировки, кроме табуретки и тумбочки, больше ни хрена ничего нет. Певцов начинает в двери камеры яростно стучать, дверь открывается и Певцов отлетает жопой на табурет, от удара кулака женщины надзирательницы. Надзирательница разъясняет ему правила поведения, как ему можно себя вести, чтобы не ударили в следующий раз уже с ноги.

Певцов просит, чтобы ему позвали начальника, на что надзирательница со зверским лицом говорит, что если она позовет, то ему только хуже от этого будет и закрывает дверь. Через некоторое время Певцов просит отвести его в туалет. Надзирательница камеру открывает и зловеще цокая ртом ведем его в туалет.

Пока Певцов справляет нужду, надзирательница в глазок за ним наблюдает. Ну а нас переносят в шарашку. Симочка в звуковой лаборатории остается одна и вслух читает стихи Солженицына. Открывается дверь, заходит Миронов и говорит что им надо поговорить.

Он Симочке рассказывает, что вчера на свидании виделся с женой. Девушка от такого сообщения очень так расстроилась. Далее Миронов рассказывает о своей нелегкой жизни в лагере и как жена его все это время поддерживала. Ну а мы познакомимся с воспоминаниями первой жены Солженицына

Все это время Солженицын находясь а лагере, думал что его скоро выпустят по амнистии, но амнистия хоть и была, только вот коснулась не всех. И Солженицын старался хоть как то приспособится, метя на какое ни будь теплое местечко, что бы поменьше самому работать и это ему удавалось.

Симочка начинает плакать, Миронов её успокаивает и просит у девушки прощение за то что её совратил. Симочка допытывается у Миронова насчет жены, разводилась ли она с ним, красивая ли она и так далее. Миронов говорит что пока еще не разводилась. Симочка терзаемая ревностью, закатывает истерику и принимается орать, что жена его не будет ждать.

Миронов девушку обнимает, просит прощения, и вот он уже лежит на кровати с фонариком и делает в блокноте записи. Серия заканчивается на зловещей фигуре товарища Сталина сидящего в кабинете и слушающего радио.

Продолжение следует.....

При написании статьи мной использовались скриншоты сделанные во время просмотра фильма.

Большая просьба к читателям канала, пожалуйста ведите себя поактивнее, ставьте лайки, пишите комментарии да и на канал подписываться не забывайте.

Первый триумвират. Часть 3. РКМП - Республика, которую мы потеряли

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen)

Мы остановились с вами на переломном моменте, который некоторые современники считали без преувеличения началом смерти Республики - образовании Первого триумвирата. Так давайте оглянемся по сторонам, вспомним то, что было в предыдущих циклах и посмотрим, а какой была эта самая Республика в тот момент. Что за государство так оплакивали многие певцы республиканизма?

Читайте также:

Республика на 60 год до н.э. находилась в глубоком кризисе, перспектив выхода из которого не просматривалось. Вот уже более полувека она сотрясалась постоянными политическими конфликтами, мятежами и гражданскими войнами. И все потому, что Res publica - “общее дело”, уже давно перестало быть общим.

Когда-то давно, еще до эпохи смут и великих потрясений, сенаторы были самыми уважаемыми людьми государства. Хотя они во все времена преследовали, в первую очередь, личные интересы, иерархический характер общества, связанного патрон-клиентскими отношениями взаимных обязательств, заставлял сенаторов учитывать интересы сограждан. Именно к сенаторам шли люди ради решения своих проблем, и они помогали, тем самым поддерживая “согласие классов”. Возможно, сенатская республика и была не идеальна, но в период подлинного расцвета в 3 веке до н.э. она обеспечивала достаточное представительство интересов большинства граждан.

Сенаторы редко когда пребывали в абсолютном согласии друг с другом, но внутренние конфликты почти не выплескивались наружу из курии. Умение и желание находить компромисс поддерживалось тем, что элита Республики была сама по себе большой семьей, где многие в той или иной мере были друг другу родственниками. Огромный авторитет в народе всех собравшихся внутри сената наделял их решения огромной неформальной властью, переступать которую отваживались немногие.

Однако сейчас, в 60 году до н.э., “согласие классов” испарилось вместе с авторитетом сената, который был расколот настолько, что даже близкое родство не было поводом не встать по разные стороны баррикад. Всё из-за того, что ряды сенаторов за прошедшие полторы сотни лет были серьезно разбавлены “новыми людьми”, происходившими из всаднических муниципальных родов. Эти люди не имели развитой клиентеллы и чувства глубокого родства с подлинной римской знатью, а потому упорно выбивали основы из под её влияния. И таки выбили! Но тем самым был нарушен фундамент самой государственности.

Уже к 1 веку до н.э. влияние патрон-клиентских отношений на политику серьезно ослабло: теперь поддержка своего патрона была не безусловной, основанной на ожидании ответных услуг когда-нибудь в будущем, а товаром, измеряемым нередко деньгами. Этим пользовались слишком многие властолюбцы, желавшие влиться в славные ряды римской аристократии благодаря деньгам, а не общественно полезным талантам. В то же время, монетизация политики привела в неё и всадников-коммерсантов, готовых звонкой монетой оплачивать свои хотелки.

А раз есть товар - то будет и купец. Коррупция, в начале 2 века до н.э. бывшая явлением редким и общественно осуждаемым, к описываемому времени стала обыденностью. Типичного римлянина эпохи очередной коррупционный скандал на выборах или после наместничества удивил бы куда меньше, нежели его отсутствие! Слова “сенатор” и “коррупционер” стали фактически синонимами.

Деградация прежних отношений патроната и ожесточение борьбы внутри сената привело к тому, что среди плебса начало расти ощущение все меньшего интереса к их чаяниям внутри курии. Этими настроениями мастерски пользовались всадники и отдельные сенаторы для давления на доминирующие в сенате фракции и борьбы за власть. В прежние времена народные трибуны не стремились противопоставлять себя сенату, предпочитая договариваться. Теперь же - они стали “голосом тех, кого не слышат”, конвертируя недовольство в низах в личную политическую популярность. Наличие у трибунов права вето и права представления законов на голосование в комициях делало этот голос крайне громким.

Даже заметно более, чем прежде, разделённый сенат всё же был способен долгое время удерживать баланс. Хотя с каждым новым кризисом делать это было всё сложнее. А потом пришёл Сулла и снёс к чёрту “во имя стабильности и безопасности Республики” значительную часть её политического класса. По сравнению с его чистками, Марий и Цинна это детский сад, ясельная группа. Сенат, и так заметно поредевший из-за Союзнической войны и старта гражданки, при Сулле лишился чуть ли не трети всех, кто в нем заседал. Ядро сената из той самой древней и уважаемой аристократии с многочисленными клиентами было в значительной степени вырезано. А главенствующую роль заняли десяток аристократов-друзей Суллы на руках которых были ведра римской же крови.

И вот их вы предлагаете уважать? А ведь эти “лучшие люди”, “boni” (честные), как они себя сами нередко называли, были еще ничего. Немалое число мест в сенате занимали те, кто получил место за усердное выпиливание врагов диктатора. Понятное дело, что “авторитет” такого сената держался только на законах Суллы, заткнувших рот всем недовольным. А когда эти законы пришлось отменить под давлением всё нарастающего недовольства населения, то и авторитет развеялся как дым. С этого момента можно утверждать, что у сената в целом, как института, влияние было ровно настолько велико, насколько влиятельны были его текущие лидеры. Будь у “оптиматов” крепкое и сплоченное ядро из нескольких десятков людей калибра Катона, пусть даже таких же негибких, но верящих в саму идею Республики, то, может, сенату и удалось бы вернуть свое влияние. Но Катон был такой один, и он и был ядром партии оптиматов! Юноша, который просто не воровал и честно боролся с коррупцией, затмил собой всю старую гвардию сулланцев, по факту в одиночку и тащил всю ту кодлу на себе.

А остальные лидеры мнений. Нуууу, они были, так-то, не против Республики. Существующие порядки их во многом устраивали, так как именно благодаря им они и стали теми, кто есть. Помпей всю жизнь боролся за внешние атрибуты власти - уважение и славу, Красс - за тесно связанное с властью влияние, Цезарь - за власть как таковую. Все трое не видели ничего плохого в обходе правил, если это помогало им достичь цели. Но сносить Республику никто из них не планировал, так как уж больно много рисков в этом было. Фактически, этими тремя типажами можно описать почти весь политикум Рима той эпохи. В том числе и оптиматов. И даже любимчика публики Цицерона, который не так-то и сильно отличался от Цезаря.

Исключение тут разве что Катон - реликт уже давно ушедшей эпохи, который родился слишком поздно, чтобы прожить длинную и счастливую жизнь. А между остальными участниками драмы какой-то идеологической пропасти толком и не было. Ведь шатали устои Республики люди с довольно похожим воспитанием и бэкграундом, а происхождение и длина родословной значили уже давно куда меньше, нежели возможность мобилизации денежных ресурсов, гибкость политического мышления и решимость иногда переступить через чужой труп.

И вот последнее во многом и было проблемой. Правила политической борьбы существовали ровно до того момента, пока одна из сторон могла авторитетом или силой их всем навязать. Если раньше достижение компромисса было сутью политики, то теперь частенько воспринималось недоработкой или и вовсе нежелательным результатом. Катон с его упертостью символизировал именно эту крайность: нежелание идти на компромисс, даже находясь в слабой позиции, что уж говорить про момент, когда он чувствовал силу.

Так что, когда Цицерон воспевал Республику, то он описывал идеализированную абстракцию. Ту прекрасную Республику прошлого своими глазами не видел не то что сам Марк Туллий, но и отцы большинства из его современников. А то, что досталось им, было насквозь прогнившим и погрязшем в пороках государством, чьи “элиты” были отнюдь не “лучшими людьми”. Плохие времена создали ещё более плохих людей, которые, скорее всего, даже не отдавали себе отчёт в том, что они своей борьбой за власть губят республику как институт. Хороших в такой ситуации быть не могло, так как каждое действие по-своему приближало эндшпиль: больное общество не может породить здоровое государство. Ударяя по рукам, Цезарь, Помпей и Красс не то что не планировали, они даже подумать не могли, что тем самым они делают смерть Республики еще более неизбежной. Равно, как и их противники, начиная бескомпромиссную борьбу с триумвирами.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

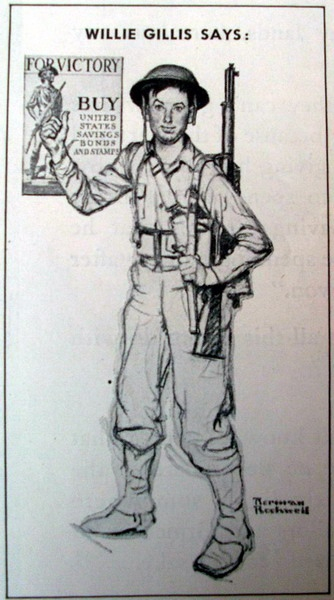

Вилли Гиллис: лицо USO, организации, которая спасала души солдат США (и деньги)

Седьмого февраля 1942 года, всего через два месяца после вступления США во Вторую мировую войну, Вилли Гиллис вновь появился на обложке "The Saturday Evening Post". На этот раз Норман Роквелл поместил своего героя в сердце одного из самых важных и душевных явлений военного времени – клуб USO. Картина под названием "Вилли Гиллис: USO" была не просто милой жанровой сценкой. Это был мощный визуальный "пиар" организации, ставшей для миллионов солдат символом заботы тыла, глотком нормальной жизни и напоминанием о том, ради чего они сражались.

United Service Organizations (USO): рождение солдатского "рая".

Что это вообще такое? Эта уникальная структура была создана по инициативе президента Франклина Д. Рузвельта в самом начале 1941 года, ещё до вступления США в войну. Её миссия была исключительно гуманитарной: поддерживать моральный дух и обеспечивать культурный досуг военнослужащих. Финансирование USO осуществлялось почти исключительно за счет добровольных пожертвований от граждан и предприятий, что само по себе стало актом национального единения, который был очень нужен США тех лет.

Организация открывала тысячи клубов на военных базах в США и за рубежом, которые становились островками уюта. Здесь солдаты могли бесплатно получить простые, но такие ценные радости: горячий кофе и пончики (ставшие неофициальным символом USO, один из них и изображён на картинке), послушать музыку, потанцевать, написать письма домой и, что было невероятно важно для молодых парней, надолго оторванных от женского общества, – просто поговорить с девушками-добровольцами. Их внимание и улыбки были бесценным лекарством от тоски и страха. Изучая вопрос я не нашёл никаких, сколько-то систематических упоминаний, что солдаты "ближе" знакомились с женщинами из USO, хоть в штатах такие безосновательные обвинения иногда и звучали, как, впрочем, и в отношении почти любых женщин из вооружённых сил.

Именно в такой тыловой клуб USO Роквелл поместил Вилли Гиллиса. Художник изобразил момент предельной солдатской радости, понятной каждому. Молодой рядовой сидит за импровизированным столиком, а очаровательные девушки-добровольцы, наперебой предлагают ему деликатесы.

Выражение лица Вилли – это смесь блаженства, глубокого смущения и легкого ступора от такого неожиданного и приятного внимания. Роквелл мастерски оставляет вопрос открытым: что же больше восхищает Вилли – сам сладкий десерт или тот факт, что его подают две красавицы? Очень удачно отсутствие фона у картины. На ней нет других добровольцев, всё для одного конкретного человека, хотя в таких клубах, естественно, практически не было общения 1 на 1. Зато создаётся очень красивая иллюзия того, что солдат получил от жизни всё, и даже больше. Этот кадр максимально далёк от обычных солдатских будней. Он далёк и от передовой.

Однако, организация USO больше запомнилась американским солдатам (судя по дневникам, отдельным письмам и воспоминаниям) именно организацией фронтовых бригад. Ведущие актеры, музыканты и комики Голливуда, звезды первой величины, добровольно отправлялись с концертами в зоны боевых действий, порой, рискуя жизнью. Они выступали на импровизированных сценах в тылу, а иногда и практически под огнём противника.

Яркий пример – Эдвард Робинсон, один из самых высокооплачиваемых и узнаваемых актеров того времени (известный по ролям гангстеров и крутых детективов, сейчас он известен лишь большим фанатом кино, но, в 1940-х гг. это была звезда воистину первой величины). На сохранившейся фотографии мы видим его в Нормандии в августе 1944 года, в самый разгар операции по прорыву из плацдарма "Оверлорд". Робинсон, с характерным решительным выражением лица и внушительным пистолетом в руках, выступает перед солдатами 2-й пехотной дивизии США. Сохранилась даже кинохроника этого выступления 10 августа 1944 года (гиперссылка на ютуб), где видно, с каким энтузиазмом бойцы встречали артистов, несмотря на близость линии фронта. Такие визиты были не просто развлечением; они были важным моментом связи общества со своими солдатами, которые сражались на чужой для них земле.

Картина Роквелла выполняла и важную пропагандистскую и агитационную функцию. Она была прекрасной рекламой USO, наглядно демонстрирующей, на что идут пожертвования граждан. "Смотрите, – словно говорил Роквелл, – ваша помощь создает вот такие островки счастья для наших парней!".

Это был призыв к дальнейшей поддержке. Не случайно в том же самом номере журнала от 7 февраля 1942 года, но уже на внутренних страницах, Роквелл поместил еще один рисунок с Вилли: "Вилли Гиллис покупает военные облигации". Это был прямой и понятный месседж читателям: солдаты вносят свой вклад (покупая облигации, они дают деньги в долг государству на ведение войны), а тыл должен поддерживать их через организации вроде USO и покупку тех же облигаций. Две работы идеально дополняли друг друга, создавая целостную картину взаимной поддержки фронта и тыла.

К слову, данная организация не прекратила своё существование после Второй Мировой, возможно, когда-то, я напишу ещё и про саму организацию, а сейчас закончим текст фотографией Мерилин Монро из Кореи, 1954 год. Обратите внимание на форму солдат, там было, мягко скажем, более чем прохладно.

Если вам интересна история жизни и творчества Нормана Роквелла - подписывайтесь.

Сейчас я начал публиковать историю Вилли Гиллиса, одной из самых значимых серий картин художника. Про него материалы будут выходить через сутки до 14 августа минимум, каждый раз в 09:00 по московскому времени.

Ранее, часть этого текста была опубликована в сообществе "Катехизис Катарсиса", давно известный на Пикабу как Cat.Cat, к слову, у сообщества скоро будет историческая сходка в Москве, и туда зовут пикабушников.

Предыдущие тексты про Нормана Роквелла:

Норман Роквелл: детский труд и детское счастье на примере одной грустной истории

Девочка с подбитым глазом. Синяк настоящий, но есть нюанс

Ноги на сидениях в общественном транспорте. Норман Роквелл

Джон Кеннеди и Норман Роквелл: "создавая президента"

Джек Бенни. Шутка ли, еврей, что плохо играл на скрипке?!

Серия текст Про Вилли Гиллиса (всего их ожидается 14):

1) Первое появление легендарного солдата Вилли Гиллиса

2) Рядовой Гиллис в увольнении и глоток мирной жизни перед бурей

3) (вы тут)

Отдельно отмечу следующий материал. Это большая и подробная статья с историй жизни Нормана Роквелла, которая, к с сожалению, полностью прошла мимо читателей. Если вы не знаете, кто такой Норман Роквелл - там всё есть.

От рождения до смерти. Вся жизнь Нормана Роквелла. Очень длиннопост

P.S. К слову, с девушками с плаката мы не прощаемся, они ещё сыграют интересную роль в истории нашего героя.

X Олимпиада в Лос-Анджелесе: Игры в тени кризиса

Летом 1932 года, когда западный мир все глубже погружался в пучину Великой депрессии,

в солнечном Лос-Анджелесе прошли X летние Олимпийские игры.

Эти Игры, проходившие с 30 июля по 14 августа, официально именовавшиеся

Играми Х Олимпиады, стали не столько праздником спорта, сколько отражением суровых экономических реалий своего времени.

Организация масштабного мероприятия в таких условиях сама по себе являлась вызовом.

Выбор без альтернатив

Лос-Анджелес получил право на проведение Олимпиады по умолчанию – других заявок

не поступило.

Организаторы, помня о скромности предыдущих американских Игр в Сент-Луисе 1904, постарались подготовиться основательно.

Был построен внушительный «Memorial Coliseum» на 105 тысяч зрителей и создана первая

в истории Олимпийская деревня для мужчин-спортсменов в Baldwin Hills, в тоже время женщины размещались в роскошном отеле Chapman Park.

Однако дух времени наложил неизгладимый отпечаток.

Экономический коллапс сделал трансатлантическое путешествие неподъемной роскошью

для многих стран и спортсменов.

Результат был закономерен: в Лос-Анджелес приехали лишь 1332 атлета из 37 стран – вдвое меньше, чем четырьмя годами ранее в Амстердаме.

Даже президент США Герберт Гувер не нашел возможным посетить церемонию открытия, став первым главой государства, проигнорировавшим Олимпиаду на своей земле, открывал игры вице-президент Чарльз Кёртис.

Этот факт наиболее красноречиво говорил о приоритетах того времени.

Участники игр

Среди немногочисленных участников дебютировал спортсмен из Китая, Колумбия так-же впервые приняла участие в Олимпийских Играх.

Присутствовала и команда Эстонии, представленная всего двумя спортсменами: борцом Освальдом Кяппом и легкоатлетом Альфредом Маасиком.

Доминирование хозяев было подавляющим: сборная США, насчитывавшая 337 человек,

по численности превосходила самые крупные делегации от других стран Канады, Японии

и Италии, вместе взятые.

Такая диспропорция неизбежно влияла на общую картину соревнований.

Страны, принимавшие участие в летних Олимпийских играх 1932 года. Синий цвет - участвуют впервые. Зеленый цвет - участвовали ранее. Автор: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1932_Summer_Olympics...

Несмотря на скромный состав, уровень спортивной борьбы был высок.

Было установлено 43 олимпийских рекорда, 18 из которых стали мировыми.

Подлинной сенсацией стали японские пловцы, завоевавшие 5 золотых медалей из 6 возможных в мужских дисциплинах.

Особенно впечатлил 14-летний Кусао Китамура, победивший на дистанции 1500 м вольным стилем. Его рекорд (19:12.4) оставался непревзойденным на Олимпиадах целых 20 лет.

Среди хозяев выделялась легкоатлетка Милдред «Бейби» Дидриксон.

Она продемонстрировала редкую универсальность, выиграв золото в беге на 80 м с барьерами

и метании копья, а также серебро в прыжках в высоту.

Ее достижения, безусловно, были значимы, но воспринимались на фоне общего подавляющего преимущества американской команды.

"Олимпиада судейских ошибок"

Игры в Лос-Анджелесе, как и некоторые другие олимпийские мероприятия в США, не обошлись без скандалов.

Журналисты метко окрестили их «Олимпиадой судейских ошибок и просчетов».

Наиболее резонансными стали два инцидента:

Слишком длинная дорожка: В финале забега на 200 метров американец Ральф Меткэлф уступил соотечественнику Эдди Тоулану лишь на 0.1 секунды.

Позже выяснилось, что Меткэлф бежал по дорожке длиной не 200, а 202 метра.

Будь дистанция точной, золото могло достаться ему.Уснувший судья: На дистанции 3000 метров судья, отвечавший за подсчет кругов, задремал. В результате измученные бегуны были вынуждены преодолеть лишний круг, что кардинально исказило итоги забега.

Подобные происшествия серьезно подрывали доверие к беспристрастности судейства

и оставляли неприятный осадок.

Итоги Олимпиады

В спортивном отношении Игры завершились безоговорочной победой США: 103 медали из которых 41 золотая.

Второе и третье места заняли Италия 36 медалей, 12 золотых

и Франция 19 медалей, 10 золотых.

Оргкомитет, что примечательно, не утруждал себя детальной бухгалтерией во время Игр, однако по их завершении с удовлетворением заявил о прибыли в размере 1 000 000 долларов США. Этот финансовый успех выглядел контрастно на фоне всеобщей экономической разрухи, царившей за пределами олимпийских объектов.

X Олимпийские игры в Лос-Анджелесе остались в истории как мероприятие, проведенное

с американским размахом, но сильно ограниченное глобальным экономическим кризисом.

Они запомнились немногочисленностью участников, доминированием хозяев, феноменальными успехами японских пловцов и, к сожалению, чередой судейских ошибок, омрачивших спортивную борьбу.

Эти Игры стали скорее попыткой поддержать олимпийское движение в трудные времена, чем его триумфальным шествием.