Москвич. Машина, которая объехала весь Союз

Можно сказать, что просто скопировали американцев, но ведь нет ничего такого в том, чтобы освоить компетенции и позаимствовать технологии, модернизировать и в чём-то адаптировать под нашу действительность, а где-то — и сделать лучше.

Так начиналась история «Москвича» — завода и автомобиля, который для одних стал первой машиной, для других — первым опытом ремонта «на коленке», а для третьих — частью семейной памяти.

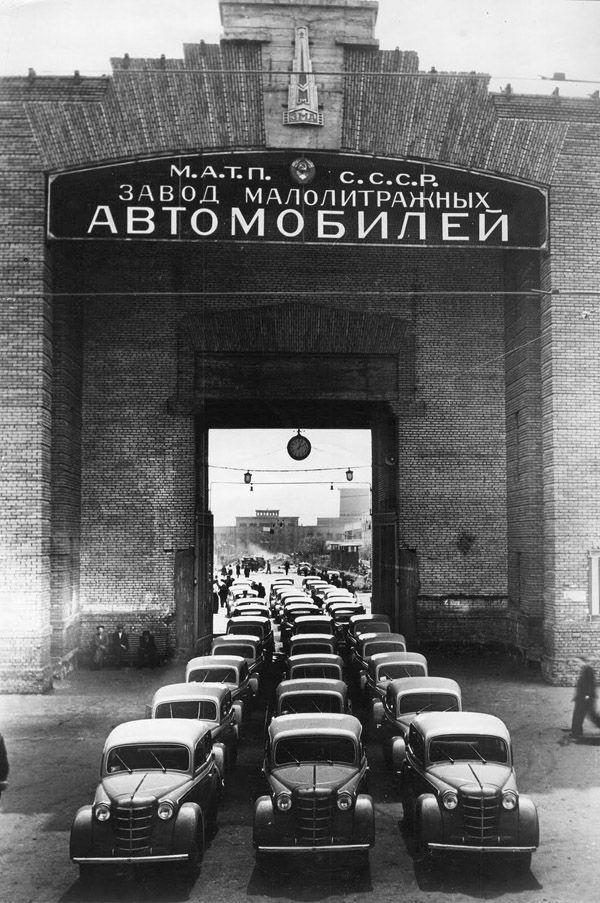

🏭 Рождение завода: от Форда к «Москвичу»

История автозавода начинается в 1930 году, когда в Москве запускают КИМ — Коммунистический интернационал молодёжи. По факту это был завод, созданный при активном участии Ford: оборудование, технологии, подходы — всё по-американски, но с советским характером.

Сначала здесь собирали ГАЗ-А и ГАЗ-АА. Война поставила производство на паузу, завод перевели на военные рельсы, а после Победы он вернулся к жизни уже под новым именем — Московский завод малолитражных автомобилей (МЗМА).

🚙 Первые «Москвичи»: народный автомобиль без пафоса

В 1947 году появляется Москвич-400 — по мотивам довоенного Opel Kadett. Да, снова заимствование. Но именно этот автомобиль стал одним из первых по-настоящему массовых легковых автомобилей в СССР.

Простой, надёжный, понятный — он не обещал роскоши, но честно выполнял задачу: возить людей по разбитым дорогам и не сдаваться.

Затем были:

Москвич-402 / 407 / 403 — уже с более современным дизайном: экспорт в десятки стран, участие в ралли и международных пробегах.

Да-да, «Москвичи» вполне себе гоняли по Европе и Африке. Не спорткар, но характер есть.

⭐️ Золотая эпоха: Москвич-408 и 412

В 60–70-е завод выходит на пик формы.

Москвич-408, а затем 412 — это уже взрослые автомобили:

-более мощные двигатели

-улучшенная управляемость

-уверенный внешний вид

-репутация «крепкой рабочей лошадки»

Именно на этих машинах: ездили в отпуска «на юга», проходили сотни тысяч километров, учились чинить карбюратор быстрее, чем догорала спичка.

🚀 Москвич-2140 — для меня тот самый «космич»

Герой дорог, дворов и гаражей.

В детстве мне довелось несколько раз проехаться на сороковом «космиче» (так его многие называют). Для меня эта машина запомнилась мягким ходом, комфортом, а также — с учётом моей слабости, видимо с раннего детства, к винтажным интерьерам — я дико кайфовал от салона и от самого дизайна 2140.

И это легко понять: угловатая эстетика; уютный, почти «домашний» салон; ощущение основательности, надежности и ламповости.

Добавлю, что именно этот экземпляр в своё время объездил весь Советский Союз, был очень прост в ремонте и довольно неприхотлив. Машина, которую можно было починить в любой точке страны — от Мурманска до Камчатки, имея набор ключей, отверток, маток проволоки и изоленту, а также веру в заводских инженеров.

🧩 2141 «Алеко»: шаг вперёд и шаг в сторону

В 80-е появляется Москвич-2141 — передний привод, современный кузов, попытка догнать время.

Идея была хорошая:

-просторный салон

-современная компоновка

-задел на будущее

Но реальность оказалась суровой:

-проблемы с качеством

-нестабильные моторы

-разваливающаяся экономика

Автомобиль опередил возможности завода и страны.

⚠️ Закат и пауза длиной в десятилетия

90-е стали тяжёлым временем. Как и многие заводы, герой нашей статьи тоже пострадал.

Завод переименовывали, пытались выжить, выпускали машины малыми партиями, сотрудничали с иностранцами — но бренд медленно угасал.

К началу 2000-х «Москвич» фактически исчез. Казалось — навсегда.

🔄 Возвращение: новый «Москвич» в XXI веке

Но история сделала круг, пусть и наполнилась китайскими иероглифами.

В 2020-х бренд «Москвич» возвращается — уже в новой реальности, с новыми партнёрами, новыми технологиями и другими задачами.

Теперь это снова: современное производство, ставка на электромобили и кроссоверы, попытка снова сделать массовый городской автомобиль совместно с Китаем.

Будет ли он таким же народным, как старые «Москвичи» — покажет время.

А у вас был свой «Москвич»? Или тот самый «космич», который до сих пор вспоминается с улыбкой? 😉

Мой телеграм-канал, я там путешествую и фотографирую: https://t.me/transportstory

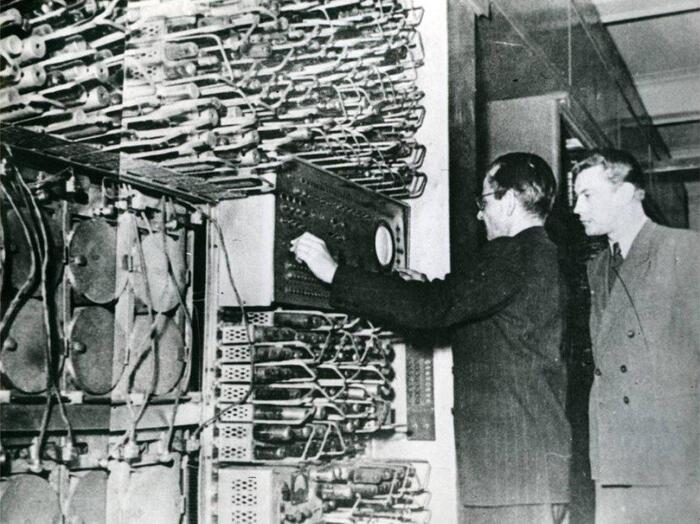

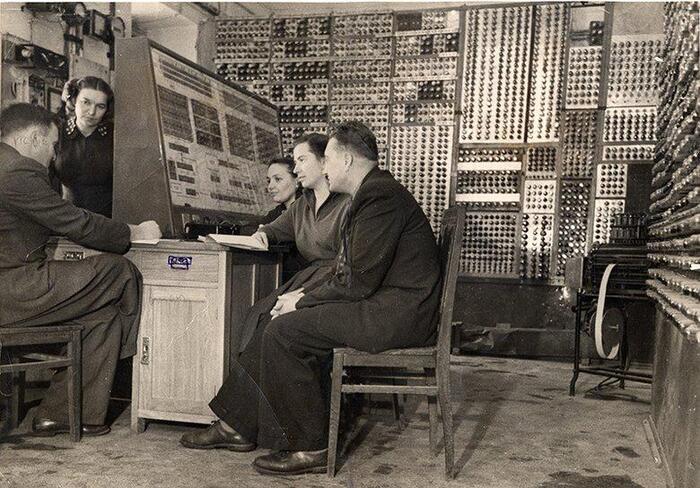

![🗓 04.12.1948 — День рождения советской информатики [вехи_истории]](https://cs19.pikabu.ru/s/2025/12/04/09/feruxknz.jpg)

![🗓 02.11.1902 — День рождения Сергея Алексеевича Лебедева [вехи_истории]](https://cs19.pikabu.ru/s/2025/11/01/20/bhhuwyxj.jpg)