Лига историков

Как русские изобрели почти все, что можно, и почему они были никому не нужны

Наша страна, пожалуй, самая удивительная из всех. У нас есть огромная территория, полезные ископаемые, но самое главное богатство – это люди, которые своим нестандартным мышлением и подходом к решению любой проблемы поражают всех и заставляют восхищаться. Неисчислимо количество умельцев, которые могут из ничего придумать нечто. Так было во все времена. Печально только одно: не ценит государство наших «кулибиных», а предпочитает все заморское, мол, там лучше все и качественнее делают, это же тааам, что наш, русский мужик-лапотник сотворить может. Может! И не просто сотворить, а первым воплотить в жизнь гениальные конструкторские мысли, которые еще никому в голову не пришли.

Помните знаменитого лесковского «Левшу»? Думаете выдумка? Нет! Таких искусников, желающих послужить на благо Отечества у нас всегда хватало, не хватало только ума и желания их поддерживать, а ведь именно русским могла принадлежать честь создания вещей, без которых мы сегодня не представляем себе жизни.

Россия всегда была преимущественно аграрной страной, поэтому многие хотели усовершенствовать и ускорить процесс обработки земли. Взялся за решение проблемы механик-самоучка, бывший крепостной Федор Блинов.

После получения вольной он устроился работать на пароход сначала кочегаром, потом машинистом, изучил его работу, как свои пять пальцев, усовершенствовал ходовую часть, но одна мысль не давала покоя: хотел он сделать самоходную машину на гусеницах (вагон с бесконечными рельсами). Арендовал он чугунолитейный заводик, сам там работал. Шесть лет создавал свою машину – и все получилось. Он верил, что такую полезную штуку с руками оторвут, и в 1896 году сам повез ее на промышленную ярмарку. Немцы, увидев машину, тут же предложили за нее бешеные деньги, но Блинов отказался. Поддержки его машина, а это ведь был первый трактор, не получила. После ярмарки конструктора парализовало, и он умер в 70 лет. А за границей пошли свои трактора, только на несколько лет позже. Их-то мы и стали закупать.

Другой механик-самоучка, имеющий образование агронома, Андрей Власенко тоже добивался облегчения работы на поле.

Для этого он создал зерноуборочную машину. Вы подумайте, еще в 1868 году! По всей России хлеб убирали серпами да косами, потом обмолачивали, а в машине Власенко были скомбинированы и жатва, и обмолот. За первые два дня было сжато и обмолочено колосьев больше, чем вручную в 20 раз! и все происходил в 8 раз быстрее, чем у американской жнейки «Мак-Кормик», которая, к тому же, зерна не обмолачивала, а потери зерна составляли от 120 до 360 килограммов на гектар. Машина Власенко приводилась в движение двумя лошадьми и обслуживалась двумя рабочими, в то время как американскую машину, которая появилась в 1879 году, двигали 24 мула, а обслуживали 7 рабочих. Затем американцы машины усовершенствовали и запустили их в серию. А что же у нас? А у нас Власенко поддержки от правительства на выпуск своей машины не нашел, мол, дорого и сложно ее делать. Две молотилки, собранные Власенко на свои средства, работали до полного износа.

Да, не ценим мы своих умельцев. Вот взять хотя бы создателя телевизора Владимира Зворыкина.

Скажете, не наш, в Америке же изобрел? Все так, только вынужден он был эмигрировать после революции, так как условий для продолжения научной работы не нашел ни у белых, ни у красных. В Америке Зворыкин пытался запатентовать свою идею электронного телевидения, но и там над ним посмеялись. Тогда он понял, что в мире капитала идеи имеют смысл тогда, когда она сможет приносить прибыль людям бизнеса. Очевидной эта возможность показалась компании RCA , которая заключила с ним выгодную сделку. Зворыкин приезжал в Советский Союз, читал лекции. За ним следили спецслужбы обеих стран, а он изобретал. Электронно-лучевая трубка, которая позволила передавать на экран четкую картинку, стала основой телевидения. Честь ее изобретения могла принадлежать нам, но принадлежит американцам.

То же самое можно сказать и о первом видеомагнитофоне. Молодежь и не знает, что это такое, но люди в возрасте помнят такую штуку, которая подключалась к телевизору, «заглатывала» видеокассету с фильмом и транслировала его. Так вот, первый видеомагнитофон был изобретен Александром Понятовым, крестьянином из села Русская Айша.

Смышленый малый, он отучился в реальном училище, а потом окончил Императорское высшее техническое училище (нынешняя Баумановка). Затем война, революция и эмиграция. В Америке много работал, к 50 годам создал свою фирму «Ампекс» (Александр Матвеевич Понятов, экспериментальный). Семь лет занимался разработкой видеомагнитофона и опередил всех конкурентов. В Америке у него было много наград и званий, а вот на родину он так и не вернулся. Понятов пытался разыскать родню, но в ответ на письма все молчали. Он страдал из-за того, что все знания не может оставить своей стране, России, а на его так горячо любимой родине даже филиал фирмы создать не разрешили.

Без чего мы теперь не представляем свою жизнь? Ну, конечно без телефона! В конце 19 века о связи людей на расстоянии тоже задумывались. И создали первую АТС (телефонную станцию). И снова это были русские изобретатели Михаил Фрейденберг и Сергей Бердичевский-Апостолов.

Фрейденбергу было интересно буквально все, а после его знакомства с гениальным изобретателем Бердичевским, он задумал опутать весь мир проводами для связи. Телефонный соединитель они представили в 1893 году на кафедре прикладной физики и математики в Одессе. Это была автоматическая станция на 250 номеров, уникальный прорыв! Но… встретили их кисло. Тогда они поехали в Лондон, где им незамедлительно был выдан патент, в том числе и на все доработки. Правда, организовать свое дело не удавалось, и Бердичевский уехал на Родину. Фрейденберг немного еще помыкался, а потом продал патент фирме Эриксона (знаменитая телефонная фирма). В России патент на производство АТС изобретателям выдали только через 3 года после англичан.

По нашим городам до сих пор бодро бегает самый экологически чистый вид общественного транспорта трамвай. Создан он был немцем Сименсом. А вот и нет! Создателем первого электрического трамвая был Федор Пироцкий.

Военный, он не интересовался продолжением карьеры, но заботился о благе родины. Так, он написал книгу о создании гидроэлектростанций, которые именно у нас, в России, было выгодно строить. А в 1876году провел опыт на железной дороге под Сестрорецком. К раме вагончика конки был приделан электромотор и редуктор. Изобретение назвали бесовщиной, а на усовершенствование денег не дали. Заинтересовался изобретением предприимчивый немец Сименс, он расспрашивал Пироцкого об устройстве, изучал чертежи, а 1881 году фирма Сименсов приступила к выпуску вагонов, подозрительно напоминавших конструкцию русского инженера. С 1892 года Россия стала их закупать. А Пироцкий? А его с мизерной пенсией отправили в отставку, чтобы не надоедал. Умер он в нищете, и, чтобы его похоронить, были распроданы все вещи, включая чертежи и наработки.

Никому не нужным стал и личный фотограф императорский семьи Иван Александровский, который изобрел стереофотоаппарат.

В1851 году он уже делал фотопортреты жителей Ярославля, а затем уже в Петербурге стали взахлеб говорить о новом фотоателье. Александровский работал безостановочно, создал первые снимки новой стереоскопической камерой. Но вдруг он продал свое ателье и сконструировал первую в России подводную лодку, а следом разработал и подводные мины – «торпеды». А дальше все, как обычно. Изобретение доделать не давали, торпеды производить не соглашались (а в скором времени они появились у англичан). Затем Александровского уволили со службы. Умер изобретатель фотоаппарата, подводной лодки и торпед в 1894 году в больнице для бедных.

Всем нам известно имя братьев Люмьер, создателей кино. А вот имя Иосифа Тимченко никому ничего не скажет. А ведь именно он изобрел первый в мире киноаппарат.

Тимченко работал в Одессе на судоремонтном заводе, затем прошел отбор на механика в Новороссийском университете, где больше сорока лет заведовал всем механическим хозяйством: сооружал устройства для обсерватории, грязелечебницы, инструменты для хирургов, а однажды к нему обратился российский физик Николай Любимов с просьбой создать механизм, который бы позволил менять кадры в стробоскопе. Через месяц устройство было готово. В январе 1894 года Любимов продемонстрировал первые в мире фильмы для естествоиспытателей и врачей. А Тимченко для развлечения создал кинетоскоп и показывал друзьям «живые фотографии». Десять дней крутили два фильма, снятых на ипподроме, «Метатель копья» и «Всадник». Братья Люмьер тогда еще мирно спали в своих кроватях в Париже. На этом история первого киноаппарата и закончилась. Тимченко так и продолжил жить в Одессе и изобретать. А через два года после Тимченко Люмьеры провели первый коммерческий кинопоказ. Они сделали кино модным и коммерчески успешным.

Именно у наших мастеров учились многие предприимчивые иностранцы, сумевшие вовремя запатентовать свое изобретение, пока наши телились да рядились. Так произошло и с Андреем Нартовым, личным токарем Петра Первого.

Умельца царь приметил в 1712 году в мастерских Московской школы математико-навигационных наук и произвел в личные токари. Нартов первым делом придумал станок, чтобы резать металл. Петр очень гордился своим токарем и отправил его в Европу, как говорится, людей посмотреть и себя показать. Нартовские станки очень понравились европейцам, а король Фридрих Вильгельм первый попросился к Нартову на учебу. После смерти Петра Первого Нартова из дворца «попросили» и отправили в Москву налаживать чеканку монет. В конце жизни изобретатель вернулся в Петербург и стал смотреть за бывшей царской мастерской, продолжая изобретать, только вот изобретения его уже были никому не нужны.

Не нужен оказался и инженер-самоучка Николай Бенардос, который изобрел электросварку.

Сначала он грезил мечтой о пароходе-вездеходе, который мог обходить мели и препятствия по рельсам. Мечтал и создал его, но вот только его изобретение никому не было интересно, поэтому пароход пошел на дрова. Тогда Бенардос увлекся электротехникой и уже в 1882 году на Международной электрической выставке демонстрировал электросварку, за которую получил золотую медаль. Денег на оформление патента не было, тогда купец Ольшевский дал ему нужную сумму с условием, что станет совладельцем патентов. Бенардос согласился и получил патент в Европе и США. Кроме России. Дела изобретателя вскоре пошли совсем туго, и он умер в полной нищете в богадельне.

Талантливыми русскими изобретателями были не только физики, но и химики. Так, Григорий Петров изобрел стиральный порошок.

После революции он остался в России и продолжал «химичить». Палки ему в колеса ставили, работать не давали, но вскоре его взял под крыло сам товарищ Ленин, и дальше все пошло, как по маслу. Химик додумался, как использовать кислоты, которые образовывались при очистке нефтепродуктов: они расщепляли жир, а значит, их можно было использовать при стирке белья. Так нашим соотечественником был изобретен незаменимый помощник каждой хозяйки – стиральный порошок.

Уголь всегда был очень ценным полезным ископаемым, но добывание его было очень тяжелым и опасным делом, поэтому донбасский самородок шахтер Алексей Бахмутский создал угольный комбайн.

После первой мировой и гражданской войны шахты были в плачевном состоянии и их срочно нужно было возрождать. Закупили немецкие горные машины, но это был вчерашний день. Именно Бахмутский понял, что на шахту нужна инновационная техника и решил совместить в одной машине сразу несколько. Сказано – сделано. Вместе с товарищем без чертежей собрали они новую машину, и в 1932 году она начала успешно работать. Это была сенсация: горная машина Бахмутского вырубала, отбивала и грузила уголь. Изобретатель постоянно усовершенствовал изделие, производительность его машины постоянно росла. Все угольные комбайны, созданные в Америке, да и впоследствии в Советском Союзе по всем параметрам уступали первому комбайну Бахмутского.

Американцы всегда засматривались на наши изобретения. Так, они просили нефтяника Матвея Капелюшникова продать им лицензию на производство турбобура. Но не тут-то было. Капелюшников остался верен родине.

Михаил Капелюшников после окончания технологического института попал в Баку. Там он со товарищи узнал главную беду нефтяников – неэффективность бурения, поэтому вскоре они разработали новый турбобур. Затем он получили патент, правда двое других разработчиков попросили, чтобы там стояло только имя Капелюшникова. Все, его уже ждали с распростертыми объятиями в Америке и предлагали баснословные деньги за патент и лицензию, но он остался тверд, как кремень. Этот далеко не идеальный турбобур работал на 60% эффективней, чем обычные установки и дал старт новым моделям.

Первый гидросамолет – тоже наше изобретение. Дмитрий Григорович создал именно летающую лодку, в отличие от первых моделей, в которых обычный сухопутный самолет просто ставился на воздушные подушки.

Самолет тут же приняли на вооружение. До 1917 года он создал еще несколько моделей, которые новой власти нужны не были. От отчаяния от начал пить, и для исправления его отправили в «шарашку», где он все равно продолжал изобретать и создал вместе с Поликарповым истребители Ил-5 и Ил-7. Умер он в 1938 году от белокровия.

Нашими учеными и конструкторами были созданы еще многие вещи: радиозонд, аппарат для искусственного кровообращения, внутривенный наркоз тоже впервые наши применили.

Эх, Русь-матушка, и сколько в тебе есть силы, сколько в жителях твоих потенциала и ума, только жаль, что не ценишь ты сынов своих, радеющих за Отечество.

Узнать еще больше интересного о русской истории, о нашем языке, о бойком русском слове и богатой литературе можно здесь.

Русско-финская война. Оккупация Дании и Норвегии

Спасибо @yadimon91 за донат, отправленный в поддержку моего блога!

В конце 1939 года Гитлер с подачи главнокомандующего военно-морского флота Германии Эриха Редера отдал приказ подготовить операцию по захвату Дании и Норвегии. Германский ВМФ давно устремлял свои взоры на север, так как Германия не имела прямого выхода на широкие океанские просторы, что сильно осложнило ей жизнь в Первую мировую войну. Тогда англичане благодаря минным загрождениям и патрульным кораблям закупорили немецкий флот, активно мешали его подводным лодкам прорваться в Северную Атлантику, а также не допускали немецкое торговое судоходство к основным морским артериям, что в итоге привело к морской блокаде Германии. В период между войнами немецкие офицеры пришли к выводу, что в любой будущей войне с Англией Германия должна попытаться заполучить базы в Норвегии, что позволило бы ей сделать морские просторы доступными для немецкого флота и взять в блокаду уже самих англичан. Также в начале Второй мировой войны немцы сильно зависели от импорта железной руды из нейтральной Швеции, из которой рассчитывали получить в 1939 году 11 миллионов тонн руды при годовом потреблении страны 15 миллионов. В зимние месяцы эту руду доставляли в порт Нарвик, а оттуда вдоль норвежского побережья на судах в Германию. Также обстановку в Скандинавии сильно обострила начавшаяся русско-финская война.

В октябре 1939 года СССР предложил Финляндии заключить пакт о взаимопомощи, аналогичный тем, что советское правительство заключило ранее с Латвией, Литвой и Эстонией. Основные пункты представленного советской стороной соглашения выглядели следующим образом: Финляндия переносит границу на 90 км от Ленинграда. Финляндия соглашается сдать в аренду СССР сроком на 30 лет полуостров Ханко для постройки военно-морской базы и размещения там четырёхтысячного воинского контингента для её обороны. Советскому военному флоту предоставляются порты на полуострове Ханко. Финляндия передаёт СССР острова Гогланд, Лаавансаари Тютярсаари и Сейскари. Существующий советско-финляндский пакт о ненападении дополняется статьёй о взаимных обязательствах не вступать в группировки и коалиции государств, враждебные той или другой стороне. СССР же передаёт Финляндии территорию в Карелии общей площадью вдвое больше полученной от финской стороны СССР. Фины данное предложение отвергли, сообщив, что заключение такого пакта противоречило бы занятой им позиции абсолютного нейтралитета. Последующие полтора месяца СССР не оставляла попытки достичь компромисса с финской стороной, предлагая все новые и новые варианты договора, однако прийти к соглашению сторонам так и не удалось.

26 ноября советское правительство заявило, что финские военные обстреляли приграничную деревню Майнила, находящуюся на территории СССР, в результате чего погибло 4 и ранено 9 советских военнослужащих. СССР заявил протест и предложил отвести финляндские войска от границы на 20—25 км с целью предотвращения возможности повторных провокаций. Финляндское правительство же в ответной ноте сообщило, что по результатам проведенного им расследования выстрелы были произведены с советской стороны, и предположило, что речь идёт о несчастном случае в ходе учебных стрельб. В ноте также было отмечено, что финляндская сторона не имеет установленных орудий, огонь которых достигал бы указанного места. Финляндия заявила о готовности обсудить двухсторонний отвод войск от границы и предложила провести совместное расследование инцидента. Советское правительство в ответ заявило, что финны "пытаются довести до крайности кризис в отношениях между обеими странами", и 28 ноября объявило о разрыве пакта о ненападении с Финляндией, заявив, что "считает себя свободным от обязательств, взятых на себя в силу пакта о ненападении, заключённого между СССР и Финляндией и систематически нарушаемого правительством Финляндии". 30 ноября Нарком иностранных дел СССР Молотов выступил с речью по радио: "По приказу Главного Командования Красной Армии ввиду новых вооружённых провокаций со стороны финской военщины войска Ленинградского военного округа в 8 часов утра 30 ноября перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов".

Большинство европейских стран, а также США объявили советскому правительству ноты протеста, обвинив СССР в начале войны, и направили финнам военную помощь. Всего из 26 стран в Финляндию прибыло около 11,5 тысячи добровольцев, 350 самолётов, 500 орудий, 2,5 миллиона снарядов и многое другое вооружения. Также 14 декабря 1939 года СССР был исключён из Лиги Наций. Правда, к тому моменту из Лиги Наций уже вышли или не входили вовсе США, Германия, Италия, Испания, Япония и другие страны, и данная организация уже давно не оказывала никакого влияния на мировую политику. Финские войска на протяжении трех месяцев оказывали ожесточённое сопротивление наступающей Красной армии, однако после прорыва советскими войсками Линии Маннергейма (комплекса оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой длиной около 135 км) и осознания, что европейские страны не собираются направлять в Финляндию свои регулярные армии, финское правительство решило запросить мира с СССР. 12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор, согласно которому СССР отходило около 40 тысяч км2 финских территорий, в том числе и города Выборг, Сортавала и Кексгольм (ныне Приозерск).

Главнокомандующий германского ВМФ Эрих Редер после вторжения СССР в Финляндию, опасаясь высадки англичан и французов в Скандинавии, откуда они могли бы отправиться на помощь финнам, на встрече с Гитлером 8 декабря прямо заявил фюреру, что необходимо немедленно начать подготовку к оккупации Норвегии. В рамках подготовки к этому мероприятию нацисты вступили в связь с норвежским политическим деятелем Видкуном Квислингом. Квислинг в мае 1933 года создал фашистскую партию под названием "Национальный союз", взяв за основу идеологию и тактику нацистов из Германии. Однако на выборах его партия потерпела сокрушительное поражение и не прошла в парламент. С началом войны в 1939 году в голове у Квислинга созрел в голове план заговора, который он изложил адмиралу Редеру. Квислинг попросил у нацистов денег на ведение пропаганды в Норвегии против англичан и укрепления его прогерманского движения. Когда нацистские настроения у норвежского народа достигнут нужной кондиции, Квислинг совершит в стране переворот и попросит Гитлера ввести в страну войска. Вскоре фюрер лично выслушал речи Квислинга и выдал тому 200 тысяч марок золотом на ведение пропагандисткой кампании.

Разработка плана морского вторжения в Норвегию была отдана в руки генерала Николауса фон Фалькенхорста, который на Нюрнбергском процессе описал день, в который он узнал о своем новом назначении: "Гитлер сказал мне, что правительство рейха располагает данными, что англичане намерены высадить десант в Норвегии, и поручил мне разработать план по захвату основных портов Норвегии, который я должен был предоставить в 5 вечера того же дня. После этого разговора я вышел на улицу и купил путеводитель для путешествий для того, чтобы просто уяснить для себя, что такое Норвегия. Я не имел ни малейшего представления об этой стране... Затем я направился в свой номер в отеле и принялся изучать страну по путеводителю. В пять часов вечера я опять направился к фюреру". Планы генерала, подготовленные на основе справочника для туристов, были весьма схематичны, но они, по-видимому, устраивали Гитлера.

2 апреля Гитлер издал официальную директиву, в которой приказал начать операцию «Везерюбунг» в 5.15 утра 9 апреля. В этот же день министру иностранных дел Германии Риббентропу поручили предпринять дипломатические шаги, чтобы убедить Данию и Норвегию капитулировать без боя, как только на их территориях появятся немецкие войска, а также придумать какое-нибудь оправдание очередной агрессии Гитлера. 9 апреля в 5 часов 20 минут утра немецкие послы в Копенгагене и Осло предъявили датскому и норвежскому правительствам ультиматум, требуя немедленно и без сопротивления встать под "защиту рейха". В нем заявлялось, что "рейх пришел на помощь Дании и Норвегии, чтобы защитить их от англо-французской оккупации. Правительство Германии ожидает, что Норвегия и Дания не окажут сопротивления, ибо в любом случае оно будет подавлено всеми возможными средствам и поэтому приведет лишь к совершенно бессмысленному кровопролитию".

В 8:34 утра Риббентроп получил сообщение от немецкого посла в Копенгагене, который сообщил, что датчане приняли все требования немцев. В 10 часов утра правительство Дании обратилось к народу с призывом сохранять спокойствие и не сопротивляться оккупации, которую немецкая армия умудрилась осуществить уже через 6 часов после вторжения на датскую территорию. В первые годы оккупации Гитлер использовал Данию как витрину "миролюбивой политики на оккупированных территориях". Страна формально не потеряла независимость, а ее политическая жизнь страны оставалась неизменной - продолжали действовать король, правительство, парламент, самоуправление и политические организации. Датская экономика же почти сразу стала работать на благо рейха. В соответствии с договором о торгово-экономическом сотрудничестве Дании и Германии, торговля с Англией была запрещена, а экономика полностью переориентирована на Германию - в рейх начала поставляться продукция сельского хозяйства и уголь, а датские банки обязались субсидировать германскую экономику и ее армию. После нападения Германии на СССР датское правительство разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом, подписало Антикоминтерновский пакт и запретила в стране деятельность коммунистической партии, чьи члены после этого ушли в подполье и организовали активное сопротивления фашистскому режиму.

В августе 1943 года коммунистам удалось организовать в 17 городах Дании массовые забастовки и акции протеста, в ответ на что Германия потребовало от датского правительства введения в стране чрезвычайного положения и казни организаторов протестов. После отказа датских министров во введении этих мер они были разогнаны, и власть в стране перешла к немецкой оккупационной администрации в лице имперских уполномоченных секретарей. В страну были введены подразделения гестапо, которые начали массовые аресты. 2 октября 1943 года немецкие оккупационные власти начали депортацию евреев в лагеря смерти, однако им удалось арестовать только 472 человека из 7800 — около 7200 евреев было вывезено участниками Сопротивления в Швецию и ещё несколько сотен спрятано на территории Дании. Оккупация страны окончилась 5 мая 1945 года, когда германские войска капитулировали перед вошедшими в Данию англичанами.

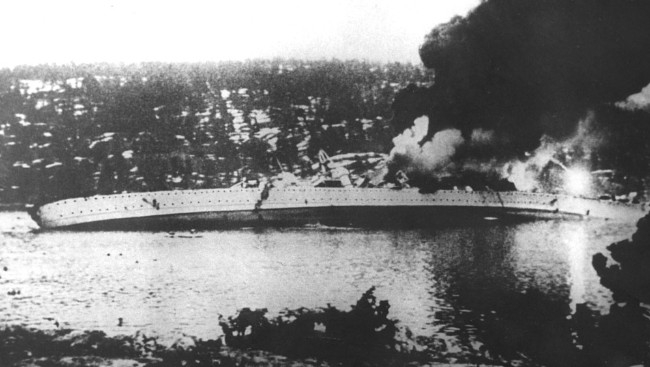

Что касается Норвегии, то ее правительство сразу выбрало путь борьбы. Через 32 минуты после вручения норвежцам ультиматума от них пришел ответ: "Добровольно мы не подчинимся! Сражение уже началось! " ВМФ Германии ранним утром 9 апреля начал наступление и, несмотря на ожесточённое сопротивление норвежского флота, сумел доставить немецкие войска к норвежским берегам. К полудню пять крупнейших норвежских городов и портов, расположенных на западном и южном побережье, общей протяженностью около 1500 миль, оказались в руках немцев. На пути к Осло немцы наткнулись на сопротивление защитников крепости Оскарсборг, которые открыли огонь по вражеским кораблям и смогли потопить тяжелый крейсер «Блюхер» водоизмещением 10 тысяч тонн. Вместе с кораблем под воду ушло 1600 человек, в том числе и несколько гестаповских и административных чиновников, которые должны были арестовать короля и правительство и взять на себя управление столицей. После этого немецкая эскадра отошла назад, не сумев выполнить свою главную задачу ― захватить столицу Норвегии. Однако к этому времени катастрофические известия, поступившие из других морских портов Норвегии, привели норвежскую королевскую семью, правительство и членов парламента в панику и заставили их бежать из своей столицы на север.

Оставленный же без всякой обороны Осло был с легкостью занят немецким десантом, высадившиеся на одном из аэродромов близ норвежской столицы. Вечером 9 апреля нацистский приспешник Видкун Квислинг ворвался на радиостанцию и в обращении к норвежцам провозгласил себя главой нового правительства и приказал немедленно прекратить сопротивление. Нацисты же в это время попытались убить норвежского короля и членов правительства, направив свои бомбардировщики на деревню Нибергсунн, где, по их сведениям, укрылись норвежские правители. Нацистские летчики с помощью фугасных и зажигательных бомб полностью уничтожили деревню, а затем расстреляли из пулеметов тех, кто пытался бежать подальше от пылавших руин. Однако король и его приближённые не пострадали, укрывшись в соседнем лесу. Стоя по колено в снегу, они оказались перед выбором: либо идти к шведской границе и просить политического убежища в нейтральной Швеции, либо продвигаться дальше на север, чтобы укрыться в горах и оттуда попытаться организовать ошеломленные норвежские войска на дальнейшее сопротивление оккупантам. Они выбрали второй вариант.

10 апреля на помощь норвежцам пришел британский флот. В результате нескольких стычек с немецкими кораблями англичанам удалось овладеть гаванью порта Нарвик, оккупированного немцами. 14 апреля англо-французский контингент высадился в городе Харстад, соединился с норвежской армией и начал наступление на Нарвик. Одновременно с этим еще один англо-французский контингент высадился в городе Намсус и развернул наступление в центр страны. Однако отсутствие полевой артиллерии, зенитных орудий и авиационной поддержки, а также продолжавшиеся днем и ночью налеты немецкой авиации на позиции этих бригад не позволило союзникам вести продуктивные наступательные действия. 21 апреля у города Лиллехаммер произошло сражение между союзными и немецкими войсками. Немецкая пехота, прикрываемая самолетами Люфтваффе, легко разгромила противника и обратила его в бегство. В ночь на 1 мая английские войска были эвакуированы из Ондалснеса, а 2 мая был эвакуирован англо-французский контингент из Намсуса. За несколько дней до этого, 29 апреля, король Норвегии и члены его правительства сели на борт английского крейсера «Глазго» в Мольде, и были перенаправлены оттуда за Полярный круг в город Тромсе, который 1 мая был провозглашен временной столицей.

К тому времени Южная Норвегия, где находились все основные города и порты, оказалась безвозвратно потерянной, но север страны оставался в безопасности. 28 мая союзные силы даже добились локального успеха, изгнав из Нарвика немецкие войска. Появилась реальная надежда, что Гитлеру так не удастся полностью оккупировать Норвегию, а значит, он будет лишен такой нужной ему железной руды. Однако очень скоро из Европы пришли новости, которые заставили союзные войска покинуть Норвегию, оставив ее наедине с угрозой немецкой оккупации. И эта угроза немедленно воплотилась в жизнь. В начале июня немцы заставили капитулировать норвежскую армию, после чего полностью оккупировали страну. Король Хокон и его правительство 7 июня были вывезены в Лондон, где провели пять лет изгнания. Победившие же в Норвегии немцы организовали пронацистское правительство, премьер-министром в котором стал их старый друг Видкун Квислинг. Как и в Дании, в Норвегии на всем протяжении оккупации действовало широкое движение сопротивления, чьи участники постоянно устраивали разного рода акции против нацистского режима. Норвегия была освобождена советскими войсками в ходе кампании 1944-1945 годов. Видкун Квислинг был арестован 9 мая 1945 года, а 10 сентября норвежский суд приговорил его к смертной казне за измену.

Так что же за новости получили союзники, побудившие их бросить Норвегию на растерзание немцев? Гитлер начал наступление на Францию.

Продолжение следует.

Государства-филиалы

В этом посте я расскажу о трёх наиболее ярких примерах современных стран, которые не просто в какой-либо форме являются инструментами политики более крупной державы (что очень частое явление), но и существуют в своём текущем виде благодаря "сюзерену". Таких, само собой, заметно больше, но не будем ударяться в крайность и перечислять всё. Те истории, что вы увидите внизу, и так более чем показательны.

Пакистан

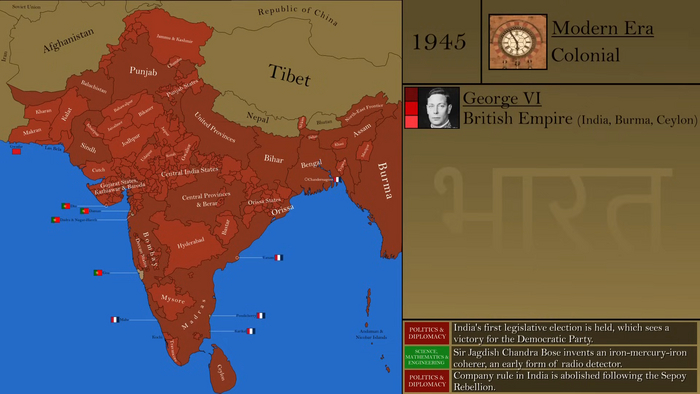

Про эту страну я однажды сделал подробный пост. Сейчас буду более краток - некогда территории нынешнего Пакистана занимали различные исламские княжества и кочевые иранские племена, пока их всех не завоевала Британская империя, включив в состав своего колониального южноазиатского мастодонта вместе с будущими Индией, Бангладеш и Мьянмой.

По заветам римлян и прочих успешных захватчиков прошлого Лондон применял к покорённому субконтиненту тактику "разделяй и властвуй". Чем ближе становилось освобождение от англичан, тем скорее они старались раскалить противоречия между мусульманами и индуистами, а также между националистическим движением обеих конфессий и оставшимися провинциальными царьками (теми, которые сами решили стать вассалами европейцев и поэтому номинально сохранили свои престолы).

В конце концов, разорение после мировых войн и огромный долг перед США - за Ленд-лиз и прочее - не оставили британцам никаких ресурсов на удержание колонии, и они ушли в 1947-м, но хорошенько хлопнув дверью - так как именно лондонские специалисты провели границы независимых стран субконтинента, они оказались неточными, с этнической и религиозной путаницей.

В контексте того, что вражда между индуистами и мусульманами десятилетиями культивировалась раньше, можно с высокой вероятностью предположить, что это было сделано более чем намеренно. Сразу после получения суверенитета и появления Индии и Пакистана самих по себе, начались гуманитарные катастрофы, столкновения друг с другом и с некоторыми самовольными региональными раджами, этнические чистки и тд, и тп.

В общем-то, уже тут понятно - существование Пакистана стало серьёзной проблемой для Индии, что более чем легко может быть планом британской администрации по дестабилизации региона (Лондон, наверное, планировал таким образом сохранить хотя бы часть своего влияние там).

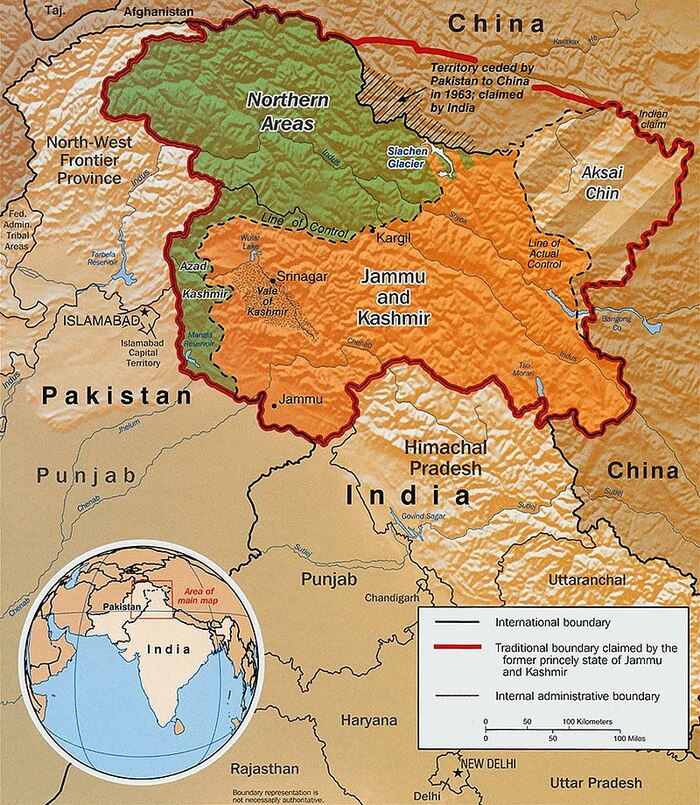

Но не эта ситуация делает Пакистан государством-филиалом. Являясь численно куда меньшим, коррумпированным и рыхлым государством, он не мог справиться с соседом самостоятельно и проиграл ему. Наиболее болезненные поражения - в регионе Джамму и Кашмир на севере и в Бангладеш, которая после индийской помощи стала независимой от Пакистана (1971 год).

Поэтому политики исламской республики решили прибегнуть к помощи соперника Индии за господство в Азии - Китая. В 1963 году состоялись первые переговоры о сотрудничестве между двумя странами, и в дальнейшем Пекин с Исламабадом отлично спелись на анти-делийских мотивах. Второй даже отдал китайцам часть северных хребтов, которые англичане когда-то отняли у империи Цин.

Когда КНР в 1980-ые и позднее резко поднималась по богатству и влиянию, она начала всё более и более затягивать Пакистан в свою сферу влияния. Давала ему множество кредитов, поставляла вооружение, строила в нём подконтрольную китайским компаниям инфраструктуру и всё такое вот.

В итоге к настоящему времени отношения двух государств стали строиться по схеме "сюзерен-вассал". Китай не просто подчинил Пакистан, но и удерживал его на плаву во время атак боевиков из Афганистана и политической нестабильности.

Для Пекина исламская часть Индостана - отличный актив по раздражению и ослаблению соперницы, но никак не равноправный союзник. Стремясь нанести урон Индии, Пакистан практически полностью утратил независимость и стал проводником китайских интересов.

Израиль

Когда-то сионизм, то есть еврейский национализм (а не всякое из теорий заговоров) был настроен на создание некого отдельного государства евреев в Палестине а-ля царство Хасмонеев. В 1890-ые начинается значительное переселение иудейского населения (большая часть которого многие поколения до того жила на западе Российской империи) на Ближний Восток. Несмотря на то, что в Палестине того времени преобладали арабы, они не имели независимости и представляли из себя в основном скотоводческие кланы.

А правили этой землёй турецкие чиновники, которые без проблем продавали колонистам любые территории - им то какая разница, особенно за хорошую плату? Проблемы возникли, когда арабы таки перешли к национализму. В 1916 году поднялось антиосманское восстание их, поддержанное Великобританией. Лондон обещал арабам своё единое государство от Йемена да Месопотамии, включая Палестину.

Однако в реальности это был политический обман - британцы лишь хотели выгнать турок из региона, в котором нашли колоссальные запасы набиравшей тогда ценность нефти (Иран, 1908 год). По предположениям, в Аравии и Месопотамии тоже было много чёрной красоты, поэтому важно было закрепиться там.

Как мы видим, всё оказалось правдой - с 1920-х по 1940-ые обнаружилось, что на Ближнем Востоке невероятно много нефти

После изгнания османов в 1918 году, никто не дал панарабской державе появиться. Монархи аравийского полуострова и Ирака стали английскими марионетками. К сороковым Британия, а постепенно - США, разрабатывали углеводороды на своих условиях и чувствовали себя хозяевами региона.

Палестина преобразовалась в британский мандат, в котором арабы продолжили иметь нулевой политический вес. Что это значило - правильно, продолжение еврейского заселения, которое в какой-то момент настолько разозлило местных бедуинов, что те таки подняли массовые восстания с целью прекратить прибытие новых людей из-за моря. После них всё же пришлось запретить дальнейший въезд евреев на подмандатную территорию.

Но главной проблемы это не решило ни для одной из сторон. Для британо-американцев - арабский национализм не просто креп, но и левел, беря элементы из советской идеологии (в будущем это приведёт к появлению баасизма).

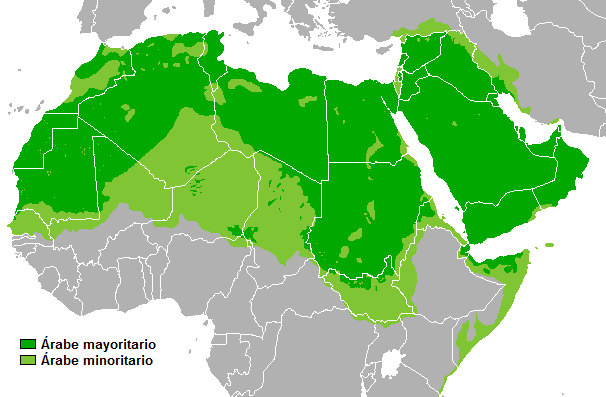

Панарабизм продолжал набирать популярность, а это как бы нехорошо для западных компаний - потенциальная единая Арабия стала бы владелицей неприлично огромных нефтегазовых запасов и вместе с тем достаточно сильной для самостоятельной добычи, особенно с советской помощью (иными словами - прощай стратегия разделения и властвования)

У арабов проблема заключалась в том, что начавшийся при правлении Третьего Рейха в Европе геноцид евреев кратно увеличил их миграцию в Палестину. В 1945 году оказалось, что ими сплошным образом заселены многие районы. С точки зрения арабского национализма и ислама даже само существование крупной еврейской общины на тех землях - недопустимо.

Таким образом, на заре эпохи повальной деколонизации в этом районе возникла опасная и не самая приятная ситуация. В описанных условиях Лондон и Вашингтон решили обратиться к сионизму. Советский Союз, из которого в основном евреи в Палестину и прибывали, тоже был заинтересован в создании государства Израиль (но социалистического, разумеется).

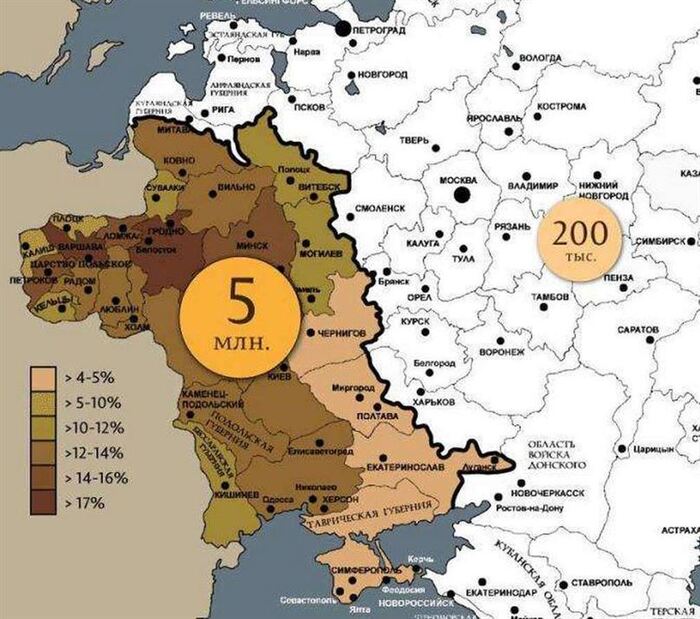

В первой половине XX столетия большая часть европейских евреев жила тут, под юрисдикцией РИ, затем - Союза

Арабы же, только освобождающиеся от веков застоя и господства иноземных империй, объективно не могли быть ровней величайшим державам мира. Поэтому, поддержав сионистов, США, Британия и СССР фактически дали Израилю возможность не только устоять в изначальных областях еврейского расселения, но и стабильно расширяться по ходу нескольких дальнейших войн с арабами.

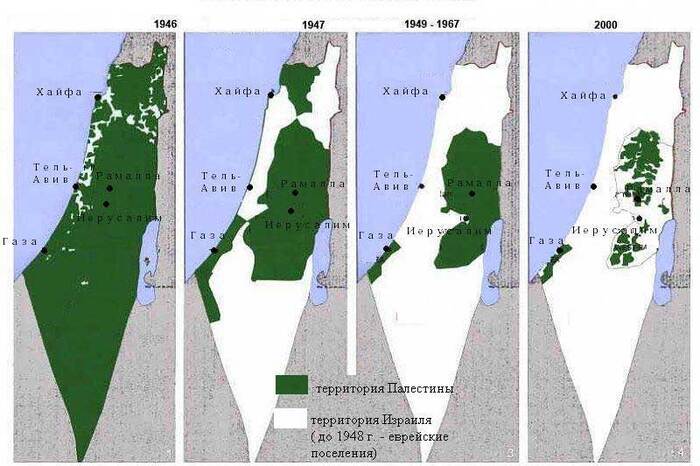

Уменьшение зелёного (территории с арабским большинством, не палестинское государство, откуда ему взяться в таких условиях?) прекрасно демонстрирует эффективность стратегии на всеобъемлющую помощь Израилю

СССР, однако, тут сильно прогадал - хоть советских евреев в Палестине оказалось очень много, их собратья - богатые американские евреи, по влиянию и ресурсам являлись более серьёзными игроками. Поэтому Израиль практически сразу после победы в первой войне с арабской коалицией превратился в проамериканское государство. Вашингтон с тех самых пор начал использовать его для постоянного держания региона в напряжении и скованности.

Одновременно усиливалось заокеанское влияние в монархиях Персидского залива. После - американцы без проблем вторгались в Ирак и Ливию. То есть, открытие филиала США на Ближнем Востоке в лице Израиля позволило сохранить нестабильность арабского мира и расширять контроль над ним. Всё ровно так, как делали римляне ещё до рождения Христа.

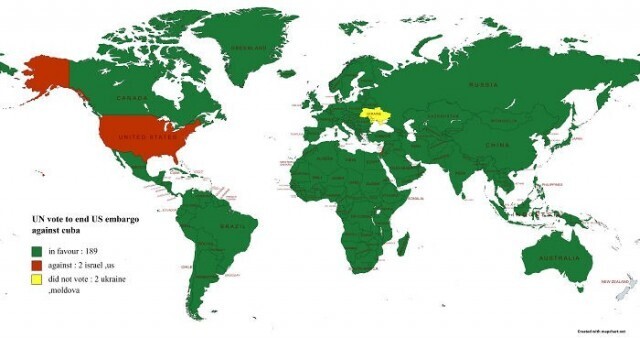

И если вам кажется, что я преувеличиваю связь Тель-Авива с Вашингтоном, то вот интересная карта:

Отражает итоги голосования ООН за снятие американских санкций против Кубы - даже Великобритания и Япония "за", но только не Израиль - он единственный кроме США, кто "против". Казалось бы, какое ему дело до того, что там на Карибах? Но вот как происходит...

Косово

Но нация свободы и ковбоев не ограничилась одним лишь Ближним Востоком. У США есть свои интересы во многих других краях, например, на Балканском полуострове. К 1990-м годам из тамошних стран у них в друзьях была только Греция. Севернее начинать работу после ухода советских войск и свержения левых режимов только предстояло.

Ну они и начали - интернациональная Югославия в 1991 году заполыхала, поглощённая ранее подавляемой межэтнической ненавистью.

В числе прочих голову подняли сербы. Целью сербского национализма в тот момент было объединение всех культурно и исторически сербских регионов в одно государство. А это прямой путь к резне с роднёй - босняками и хорватами, а также с албанцами, которые в том числе составляли большинство населения в исторически сербском регионе Косово (но они успешно колонизировали его в османскую эру, потому что были в милости у султана, приняв ислам).

Иными словами, 90-ые на западных Балканах прошли, прямо скажем, посуровее, чем в остальной Восточной Европе. Америка же, задумав получить много влияния в тех землях, выступила против сербского проекта, что неудивительно - Сербия оставалась одной из самых прорусских стран Европы, а значит, несла угрозу Вашингтону в случае, если Москва сможет отойти от шока распада СССР и вернуться в континентальную политику. Поэтому её нужно было максимально ослабить.

Что успешно совершили, и пиком этого успеха стало как раз Косово. В 1999 году Сербия хотела подавить активные действия албанской сепаратистской Армии освобождения Косова. Этим она спровоцировала США, которые объявили албанское население края находящимся под угрозой геноцида и вторглись туда, попутно хорошо побомбив сербские города, включая сам Белград.

После лёгкой победы над несоизмеримо меньшим противником американские войска, вошедшие в Косово, дали местным сепаратистам стать независимыми, что было официально провозглашено в 2008-ом.

Ну то есть как независимыми - Косово по сей день охраняется армией своих благодетелей, являясь самым прочным из американских оплотов на Балканах. Его главная функция - продвигать власть США в регионе.

Это отлично понятно из географии признания республики и вида американской базы в ней - она велика и мощна, там есть свои тюрьма и противоатомные убежища

Опять же, я должен сделать ремарку - именно желание США открыть филиал в новом регионе является причиной существования Косова, ибо при дружественной и удобной для них Сербии никакие притеснения никаких албанцев не смогли бы стать причиной вмешательства (вспоминаем Израиль и крайнюю лояльность даже к его самым спорным действиям).

В тексте далеко не все такие вот образования, но, на взгляд автора, самые-самые из них с перспективы показательности. В Западной Африке, скажем, много государств, очень зависимых от Франции, Азербайджан выступает в похожей роли для Турции, и это не всё, но про тут уже подумайте сами, коли есть желание.

Об отечественном вкладе в европейскую массовую культуру

"Upierzyca" (муж. "upier") должна выглядеть приблизительно так (ну или как Панночка из нашего "Вия"), а не эти всякие кошмарики. Тем и страшна.

Если бы существовал хит-парад книжной и экранной нечисти, то первое место там с большим отрывом заняли бы вампиры-упыри, как символ аристократичности, сексуальности и гедонизма (что всегда импонировало массовому потребителю). Лишь в последнее время они сдали позиции и на большую сцену вышли орды всяческого рода зомбей, которые воплощают собой уже иные страхи аудитории: этакое бездумное «восстание масс», которому вынужден противостоять, чаще всего, пусть и напуганный, но сохранивший здравомыслие «средний человек» (что выигрышно с т.з. маркетинга, но, согласитесь, снижает планку). Зомби в доску шкурны и рациональны, даже их появление обычно объясняется рациональными причинами. А вампир — зло инфернальное, не побоюсь этого слова — метафизическое. При том образ вампира чудесно ложиться как на на былого феодала-либертена, так и на буржуя-кровопивцу (ой, не даром последнее плотно прижилось в социалистической и лейбористской пропаганде). Впрочем и те и другие являются разновидностями «оживших мертвецов», а это те, кому в мире — не место.

Не все знают, что одни из первых упоминаний об оживших покойниках в письменной европейской истории можно найти в «Повести временных лет», составленной в Киево-Печерской лавре во втором десятилетии XII в., a именно в записяx за 1015 и 1092 гг. И в «сагах», и в «Калевале» то же есть, но они записывались сильно позднее.

В первой записи сообщается о смерти Владимира Святого. Дружинники Владимира, из страха перед возвращением его ожившего трупа, избегают выносить тело за порог. Вместо этого они пробивают потолок и с помощью лебедки вытаскивают тело, завернутое в ковер, наружу.

Согласно второй записи от 1092 г.: «нави бьють полочаны». Речь идёт об эпидемии в Полоцке и событиях с этим связанных. «Нави» (ед.ч. «навь») являются душами мертвых.

Впрочем, о вампиризмe, если с этим словом связывать западные представления о кровососах, речи ещё не может идти.

Тем не менее слово «Упирь», как эквивалент современного представления o вампирe, появилось в древнерусском языке аж ещё в контексте перевода ветхозаветных пророческих книг! За эпилог письменного перевода 1047г. ответствен «поп Оупирь Лихыи». Соответствующее название записано в рукописях XVв., хранившихся в Кирилло-Белозерском монастыре, на севере России, и в Троицком монастыре Сергиева Посада. Немецкий славист Томас Бон, ссылаясь на сведения Андерса Шёберга, приписывает странное собственное имя священника рунорезцу из Уппланда Офейгру Упиру (Ofeigr Upir). По словам Шёберга, «ofeigr» («лихой») означает, в том числе, «выход за рамки меры». Поэтому Шёберг считает, что автором эпилога был человек, кому судьба даровала долгую жизнь - «сверх рамок». «Upir», в свою очередь, было прозвище, даваемое буйному человеку. Из этого Бон выдвигает предположение, что первый известный нам «Упирь Лихыи» - священник из Северной России, работал миссионером в Уппланде и зарабатывал себе на жизнь, вырезая рунические надписи. Слово же «упирь» продолжало ассоциироваться с его личными качествами, а позже, по ассоциации с чрезмерным долголетием, превратилось в обозначение воскресших покойников. Учитывая, что более раннего использования термина отыскать нет возможностей — концепция не хуже других.

Идея «упыря», как нежити, несколько конкретизируется в период, последовавший за распадом Киевской Руси на удельные княжества (XI–XIIIвв.), когда был задуман перевод проповеди Григория Богослова о языческих идеях IVв. с объяснениями. Эти объяснения, известные как «Слово об идолах», сохранились в списках XVI и XVIIвв. Здесь используются термины «упирь» и «берегина» для описания дохристианского культа умерших. «Упирь» обозначает души погибших в раздоре, а «берегина» – души утонувших. Текст сложен и не вполне ясно, является ли поляризация добра и зла, встречаемая в одном из объяснений, просто богословским приемом или же ее можно считать показателем развития (на основе анимистических идей и похоронных практик) веры в вампиров (Академик Рыбаков, кстати, считал, что можно).

Известно, так же, что Иван IV Грозный использовал термин «упырь» в письме 1573 г. в Кирилло-Белозерский монастырь, сохранившемся в списке начала XVII в., в ряду других ругательных слов, таких как «дурак» и «бесы». Т.е., ко временам Ивана, термин прочно вошёл в бытование.

В конце XVI века начинает складываться знаменитый памятник средневековой литературы - Киево-Печерский Патерик. Если взглянуть на Патерик не с точки зрения агиографии, а как на литературное произведение, то перед нами роман в новеллах, посвященный борьбе славных монахов-затворников Киево-Печерской лавры с целыми легионами слуг Ада. Читатель не без удивления обнаружит, что условия, методы и приемы этой борьбы вполне соответствуют современным представлениям, утвердившимся благодаря Стокеру и его последователям. В обилии наличиствуют призраки, оборотни, упыри, заклинания, чудодейственные талисманы - разве что осиновый кол на вооружение ещё не приняли.

Совсем иной взгляд на вопрос был изложен в малоизвестной современному читателю латиноязычной поэме Себастьяна Кленовича «Роксолания» (1584). Автор, гуманист по мировоззрению, излагает много любопытных подробностей относительно ведовства, колдовства, некромантии и прочей доморощенной мистики украинцев XVI века. Hе ограничиваясь этим, он приводит несколько эпизодов, которые вполне могут считаться вставными новеллами. Герои Кленовича с нечистью не борятся, напротив, оная нечисть непрочь и помощь оказать - ежели ее как следует попросят, конечно.

Новый шаг в литературной популяризации образа был сделан в XVII веке, в эпоху господства литературы барокко, весьма склонной к фантастическим сюжетам. Ярким примером может служить творчество митрополита Петра Могилы, оставившего после себя целый цикл новелл на фантастические и мистические сюжеты. Причем автор, в полном соответствии с законами жанра, предуведомляет читателя, что большинство описанных им событий происходило на его глазах. Присутствует явная «стилизация под документ» упоминаются «подлинные» имена, даты, порой участником событий становится и сам автор. Причем если Патерик создавался все-таки как житийный сборник, то Петр Могила писал свои новеллы с чисто литературной целью: дабы позабавить, постращать и заодно наставить читателей.

Особняком стоят «Козацкие летописи» (Самовидца, Величко, Грабянки), создававшихся во второй половине ХVII - начале XVIIIв.в. Там в обилии присутствуют вставные новеллы все на те же сюжеты. Окрас становится более мрачным - как правило, речь идет о разного рода «зловещих мертвецах», то поджигающих церковь, то восстающих из колодца. Как правило, эти истории не имеют «хэппи энда», что позволяет отнести их к ранней разновидности «кошмариков».

Еще более заметным памятником жанра стало произведение, известное и в «большой» литературе - трагикомедия Феофана Прокоповича «Владимир», созданная в начале XVIII века. С точки зрения фантастики, это произведение написано на стыке двух жанров - фэнтези и альтернативной истории. Присуствуют злокозненные выходцы из Ада (как призраки, так и во плоти), им противостоят бравые представители «светлых сил». Забавно, что часть «плохих парней» выступает в виде языческих божеств, что не без основания делает Феофана Прокоповича одним из отцов «славянской фэнтези». Во «Владимире» действуют и реальные персонажи (сам Владимир, его брат Ярополк), творящие «реаль политик», которая, разумеется, ничего общего с Hестором не имеет. Наличествует эффектная кульминация, в которой добро с фатальной неизбежностью побеждает зло.

В общем, до поры до времени, всё нормально. Упыри литературный и фольклорный персонаж, если какие эксцессы с нежитью и были, то решались на местах камерными средствами, в «Судебники» или (не дай бог!), в руки духовных властей оно не попадало.

Но случилось страшное. B Люблинскoй унии (1569) Королевствo Польскоe и Великоe княжествo Литовскоe объединились на общегосударственных началах, а в Брестскoй унии (1596) православные подчинились Папе Римскому. Костёл активно пытается разобраться со сложившимся двоеверием и «предрассудками», что нашло своё отражение в запросах священников к духовным авторитетам за рубежом и в богословских трактатах о суевериях. В обсуждаемых казусах «колдун» (strzygoń) и «вампир» (upiór) часто выступают синонимами.

Первый случай «богословско-научного» описания ожившего покойника нам даёт падуанский врач Геркулес Саксонский. В своей публикации 1600г. «De plica quam Poloni gwoźdźiec, Roxolani kołtunum vocant» («О скручивании волос, называемом поляками гвоздец, а роксоланами колтун») он ссылался на вспышку чумы во Львове в 1572г. Эпидемию связывали с похороненной в окрестностях женщиной, которую подозревали в колдовстве в течение всей ее жизни. Когда ее могилу вскрыли, ее обнаружили раздетой. Кроме того, женщина производила такое впечатление, будто бы она проглотила свой саван. После того как ее обезглавили в соответствии с проверенным обычаем, чума исчезла. Случай сильно напоминает сложившиеся в Германии в XVIв. представления о «нахцерерах» («nachzehrer»), которых, – видимо, под впечатлением чумы – обвиняли в жевании савана в гробу и заражении живых магическим путем.

Возможно, что по примеру Геркулеса Саксонского и Пьер Де Нуайе, который в то время был секретарeм Луизы Марии Гонзаги (королева Польши, супруга аж двух королей: Владислава IV и Яна II Казимира), сообщил 13 декабря 1659г. астроному Исмаэлю Буйо об удивительной «болезни из Украины». Согласно Де Нуайе, человек, родившийся с зубами, начинает после смерти есть свой саван и сгрызать руки в могиле. В то же время его родственники один за другим умирают. Поэтому могила должна быть вскрыта, а голова трупа, в случае подтверждения посмертной активности, - отрезана. Но в отличие от Геркулеса Саксонского, Де Нуайе в своем описании уже активно использовал русинское обозначение явления - «upior» и польское выражение «strzyga» .

На этом фоне во Франции в первой половине 1690-х гг., т.е. аж за три десятилетия до появления первых сообщений о вампирах на габсбургской границе, разгорелись дебаты о польских нахцерерах или русинских кровососах.

Французский учёный аббат-бенедиктинец Огюстен Кальме упоминает в своем сочинении «Dissertations sur les Apparitions des Esprits, et sur les Vampires et Revenans de Hongrie, de Moravie, etc.» (Oбсуждения o появлениях двухов и вампиров и привидениях в Унгарии и Моравии и т.д.) запрос некоего польского священника от января 1693г. к профессорам из Сорбонны, известной репутацией своего богословского факультета. Сообщалось, что одна молодая женщина была измучена призраком своей умершей матери в неустановленном месте в Польше. Дочь страдала от все большего истощения, родственники решились вскрыть могилу матери. Тело матери после вскрытия могилы привлекло внимание удивительной свежестью. Оно казалось гибким, опухшим и красноватым. После прокола сердца умершей, отрезания головы у трупа и принятия хлеба, замешанного на крови вытекшей из сердца трупа, дочь начала выздоравливать.

Тут возникал вопрос, как должен был вести себя исповедник в такой ситуации. В своем докладе парижские профессора пришли к выводу о том, что осквернение могил и грабеж тел следует рассматривать как тяжелые грехи, которые не могут быть отпущены. Кроме того, они обвинили родственников в том, что они заключили сделку с дьяволом. Вера в то, что смешение крови мертвеца с мукой и выпечка из нее хлеба, употребление которого дает защиту от зловещих болезней, свидетельствовала, по мнению богословов, о кощунстве (просвира), и, косвенно, о сделке с дьяволом.

Более или менее независимо от этого журнал «Mercure galant» (помесь «Наука и жизнь» с «Огоньком») инициировал свои дебаты по вопросу. Началось с мелочи. Теолог и математик Клод Комье представил в мартовском выпуске 1693г. исследование «La Baguette justifiée» («Оправданная рудоискательная лоза»). Говорится, что души убитого могут повлиять на человека с лозой таким образом, что тот разоблачит преступника своим прутом. Он указал, что поляки обезглавили своих умерших, когда те ели свой саван или высасывали кровь из родственников с помощью телепатических сил. Однако, из-за ранней смерти, Комье не смог углубить запланированное сравнение практик европейских лозоходцев с польскими инцидентами.

В мае 1693г. на эту публикацию последовал комментарий известного нам Де Нуайе. Теперь он ссылался не только на Польшу, в которой замечались подобные происшествия, но и на «Русинию». Он утверждает, что так называемые «striges», называемые «upierz» на языке «простого» народа, покидают могилы, чтобы высосать кровь из людей. Поскольку кровосос не останавливается ни перед чем, могилу вскрывают, обезглавливают труп и сливают кровь, вскрыв сердце. Затем кровь обычно смешивают с хлебом и отдают живым для дезинфекции.

Наконец, в январе и феврале 1694 г. юрист Маринье опубликовал в журнале «Mercure galant» трактат, состоящий из двух частей: «Creatures des elemens» («Создания стихий») и «Sur les stryges de Russie» («О ведьмах в России»). Маринье заключил, исходя из постепенного увядания предполагаемых жертв кровососа и излечения больных после его предполагаемого уничтожения, что здесь не могут быть задействованы только бесовские силы. Он предполагал, что скорее всего между живыми и мертвыми происходит взаимодействие физических и духовных сил. «Русский» вариант вампиризма - это выражение «божьего попущения» к наказанию жертвы за суеверное или даже варварское поведение. Высасывание крови представляет собой моральный призыв к грешнику!

Впоследствии польские иезуиты Ежи Генгель и Габриэль Жончиньский исследовали это магическое явление. Генгель прокомментировал в своей публикации «Eversio Atheismi» («Опровержение атеизма», 1716г.) сообщения о подвижности трупов. Он ссылается на вызывающих доверие очевидцев из Польши, России и Литвы, которые видели неповрежденные трупы, создававшие впечатление, что они пожирали саван и части тела. Он сообщает, что подозрительный труп иногда ходит и душит людей. Генгель использовал слово «upier», предположительно происходящее от русинского. Посмертная активность связана с захватом демоном мертвого тела. Пока длится бесовское заклинание, тело не может распасться и душа не может отлететь. Для того, чтобы начался естественный процесс распада, используется обезглавливание. Генгель увидел в этом определенную логику: живые спасутся от чумы, а мертвые – от демона. Однако Генгель также признался, что римские одиторы использовали только медицинские средства и экзорцизм, включая исполнение таинств и молитв к святым. Хотя Жончиньский в своей «Historia Naturalis curiosa regni Poloniae» («Естественной истории курьезов Королевства Польского»), опубликованной в 1721г., лишь кратко повторил характеристики нахцереров и оживших покойников, описанные Генгелем, его работа чаще цитировалась.

Ничего странного, что после попадания в «научный» оборот, фигура упыря возникает и в судебной практике. В 1745–1746гг. на латыни и польском языке в городском суде Каменец-Подольского слушается дело о самосуде, произошедшем в 1738г. (!) в украинском селе Гуменци (polsk. Humińce). Дело было изложено через досье со свидетельскими показаниями. Ход событий был следующим: когда жители шли по полям в ночном шествии для борьбы с эпидемией, они встретили некоего Мыхайло Матковского из соседнего села Привороття (polsk. Przewrocie), который искал своих сбежавших лошадей с бритвой в руке. Неясно, был ли Матковский воспринят жителями Гуменци как дьявол во плоти или же они следовали языческому обряду. Без лишних слов жители Гуменци избили Матковского до полусмерти. Однако когда позже узнали, что Матковский вернулся домой, то перед рассветом жители деревни отправились в соседнее поселение, чтобы потребовать от землевладельца сдать предполагаемого злоумышленника. Примерно в полдень представители делегации посчитали, что получили на это косвенное одобрение. После этого они выломали дверь и похитили Матковского, чтобы он предстал перед судом в Гуменеци. Хотя обвиняемый даже после побоев по-прежнему утверждал о своей невиновности, он был приговорен сходом к смертной казни через сожжение. Чтобы развеять сомнения относительно законности этого акта, один из свидетелей даже утверждал, что был готов сделать взнос в размере 100 злотых в качестве возможного штрафа, который мог бы помочь избежать наказания за внесудебное разрешение проблемы. Даже священник, исповедавший Матковского, сказал, что он несет ответственность только за его душу, но не за его тело. Перед тем как сжечь, Матковскому запечатали глаза, уши и рот смолой и камнями. Свидетельские показания оставляют впечатление, что жители села нашли случайного козла отпущения, чтобы принести жертву богам в порыве страха, и что насилие лишь случайно было оправдано действиями потенциального «упыря».

В дальнейшем, польский коронный военный трибунал, созданный в связи с подавлением гайдамацких беспорядков 1768–1769 гг. в Кодне (на востоке Украины), прихватил, так же некоего крестьянина Леско Колбасюка из села Вийтивци ( Wujtowce). Взяли за убийство униатского священника попа Василия. На допросе Колбасюк утверждал, что из-за чумы по деревне ходили слухи, что демон провоцирует смерть, дыша своим ядовитым дыханием «в домы». Некоторые утверждали, что видели упыря, на которого нападают собаки и от которого убегают волы. Пoп Василий был идентифицирован как виновник преступления на основе описания одежды («...Czarny człowiek»...). Понятно, что пoп отверг обвинения в сверхъестественных махинациях, но своё веское слово сказала его жена, которая свидетельствовала, что видела Василия в компании его покойной сестры и других мертвецов, шумно болтавших и скрипящих зубами. Сомнения по поводу этого утверждения были развеяны идентичными утверждениями работника поповского подворья. После этого 13 человек сначала выкопали яму на кладбище, затем забили попа до полусмерти и похоронили заживо с осиновым колышком, вбитым в спину. Кoлбасюк оказался единственным палачом, пережившим эпидемию. Во время допроса он подчеркнул, что предотвращал своими действиями опасность для всего схода. Поскольку он не имел никакого отношения к мятежным гайдамакам и только три раза ударил священника (по его утверждению) Леско Калбасюка выпороли, но отпустили.

После разделов Речи Посполитoй «вампирский вопрос» выходит на внешнеполитическую арену, поскольку регион их обитания теперь территориально относится как к Российской Империи, так и к Австрии с Пруссией. И вот тут начинает выясняться, что наши «упыри» европейским не чета. В 1897 году опубликован роман Брэма Стоукера «Дракула», который послужил катализатором новой дискусии по вопросу.

Ссылаясь на опубликованное в 1897 г. исследование петербургского судебного чиновника Августа Левенстима «Суеверие и уголовное право», криминолог Альберт Хелвиг в своей брошюре «Verbrechen und Aberglaube» («Преступление и суеверие») 1908г. отмечает контраст между «западными культурными государствами» и «востоком Европы». Между тем случаи, упомянутые Левенстимом в главе «Упыри и вскрытие могил», касались Литвы, Западной Беларуси, Волыни и Подолья, т.е. территории «старой Польши» и Западного края с Малороссией, но уж никак не центральной России. При этом Левенстим сравнил юридические приговоры по обвинениям в осквернении трупов в Германской и Российской империях и раскритиковал в обоих случаях отсутствие однозначности положений о рассмотрении суеверия для оценки вины. Особенностью вскрытия могил и осквернения трупов в России он считал то, что с точки зрения мотивов тут фиксируется, с одной стороны использование частей тела в качестве талисманов и лекарств, а с другой – поиск козлов отпущения в период эпидемий и засух.

Действительно, в собственно русских сказках фигура yпырей нашла лишь сдержанный отголосок. По крайней мере московский архивариус и коллекционер Александр Афанасьев в восьмитомном собрании «Народные русские сказки», изданном в 1855–1863гг., опубликовал лишь несколько историй об оживших покойниках. В шестом томе 1861г., однако, есть сказка предположительно украинского происхождения под названием «Нечистый». Афанасьев обсуждал феномен вампиризма в Центральной и Восточной Европе в третьей книге своего многотомника «Поэтические воззрения славян на природу», изданном в 1869г., но как этнолог никогда не считал термин «вампир» подходящим для русской народной культуры. Он признавал существование этого феномена (в рамках Империи) исключительно у украинцев и белорусов. Только редактор третьей части посмертно опубликованного второго издания сказки Афанасьева, решил заменить название «Нечистый» на «Упырь». Под этим названием сказка известна по сей день.

Библиотекарь Британского музея и публицист Уильям Ралстон (Шедден-Ралстон) на основе собраний русских сказок и со ссылкой на истории о южнославянских вампирах уже в 1872 г. в публикации «The Songs of the Russian People» («Песни русского народа») рассмотрел более подробно проблему вампиров. Oн подтвердил, что вампиризм в царское время существовал в первую очередь в культурах Украины и Беларуси. Например, русины – восточные славяне на территории бывшего Польско-Литовского союза – для борьбы с болезнями скота практиковали сожжение или утопление женщин, подозреваемых в колдовстве, а украинцы и белорусы в Российской империи для предотвращения холеры сжигали первые жертвы болезни, которые считались ее источником. По словам Ралстона, «в вампиры» вербовали из проклятых родителями детей, из колдунов и ведьм, а также из еретиков, самоубийц и алкоголиков.

Первый случай появления упыря, литературно задокументированный в царской России, приходится на 1883г. В журнале «Киевская старина» был опубликован, скорее, иронический очерк «Упыри». Фольклорист и критик Петр Ефименко, ссылаясь на архивные источники, рассказал, как в 1727г. киевский полковник Антон Танский приказал крестьянину Семену Калениченко явиться в военнyю канцелярию, так как последний выдавал себя за yпыря, способного вызывать эпидемии. Однако же канцелярия не была введена в заблуждение и объявила крестьянина сумасшедшим. Но! Позже сам полковник Танский стал объектом легенды об ожившем покойнике. Ходили слухи, что его состояние было частично основано на наследстве, частично на даре Петра I, но также и на жадности. Так как Танский, как и подобает хорошему христианину, иногда жертвовал на религиозные цели и, при этом был "настоящим полковником", путешествующие монахи решили какое-то время хранить пожертвования, предназначенных для их монастыря, в его доме. Исполненный жадности Танский попытался убить монахов. Однако одному из них удалось сбежать. В результате епископ отлучил преступника от Церкви. Вскоре после отлучения Танский умер, но, как говорили, снова и снова появлялся ночью в виде ожившего покойника и бродил с огненными глазами, огненным ртом и ножом в левой руке до крика петуха. Когда сыновья покойного произвели эксгумацию в присутствии епископа, то обнаружили свежий труп с длинными ногтями и длинной бородой, потому проткнули грудь трупа осиновым колышком под пение молитв. Помогло. Но, время от времени, в полночь из могилы раздаются мучительные стоны...

Через год после публикации этого забавного вампирского рассказа, журнал «Киевская старина» опубликовал (в 1884г.) дело из суда уездного города Бердичева. Оно свидетельствует о борьбе с вампирами, которая велась на фоне разгорающейся эпидемии холеры в украинском селе Подозы в 1831г. Из дела можно реконструировать следующий ход событий: озабоченные ростом числа смертей, который не смогли остановить ни благословение воды местных источников и колодцев, ни голые женщины, гуляющие по периметру села, жители Подозы обратились к целителю-крестьянину Максиму Мазуренко из соседнего села Степанок. Мазуренко заявил, что причина несчастья кроется в могиле недавно скончавшегося священника и его жены. Оба якобы вышли из могилы ночью и заразили местных крестьян своим дыханием или выпив их кровь. Кроме того, был найден очевидец полтергейста на могиле священника. Мазуренко предложил отрубить голову трупа и предотвратить таким образом дальнейшую смерть в селе. Выполняя это, он также утверждал, что кровь, брызгающая из трупа, на самом деле была той, которую священник высосал из своих жертв. В конце концов Мазуренко обезглавил тела осиновой колодой. За это классическое «вампироборство» от схода Мазуренко получил серебряный рубль, телегу ржи и работников для сбора урожая. Охотник на вампиров Мазуренко был присуждён к полугодичному церковному покаянию за свое нехристианское поведение. Более или менее терпимое отношение властей к осквернению могилы, очевидно, связано с тем, что при борьбе с эпидемией никто не был заинтересован в том, чтобы накалить страсти.

С 1880-х гг. в дополнение к документированию исторических вампирских дел в «Киевской старине» проявляют живой интерес к суевериям на Украине и этнологические журналы, в частности, вопрос активно исследовали польские и украинские авторы.

В 1880г. Андрей Подбереский представил материалы по демонологии украинского народа в краковском журнале «Zbiór Wadomości do Antropologii krajowéj» («Сборник новостей по сельской антропологии»). Он использовал сюжеты из Чигиринского района, что на левом берегу Днепра. В дополнение к традиционным историям о ведьмах и воскрешении покойников появляются прозаические мотивы с дидактическим оттенком. Подбереский отметил, что в воображении народа покойник может оказаться «перелесником», если о нем будут слишком много скорбеть. Затем он покидает ночью могилу как «oбоясник» и сосет – невидимый для всех остальных – кровь из скорбящих.

Существует саркастическое повествование, в котором мальчик выкапывает труп, чтобы напугать девочку, но становится жертвой мертвеца, который оказывается yпырем.

Украинский писатель и публицист Борис Гринченко записал ряд ярких историй о восставших мертвецах и поместил их в своих сборниках этнографических материалов Черниговской губернии, изданных в 1895 и 1900гг. В текстах Гринченко содержится немало упоминаний о восставших мертвецах и кровососах.

В исследованиях российских этнологов приняли участие их коллеги из Львова (относился в описываемое время к Габсбургской монархии). К примеру, львовский журналист Юлиан Яворский опубликовал в 1897г. в журнале «Живая cтарина» статью в стиле Гринченко oб «Oпиряx» в повериях украинцев. По своему содержанию, поверия варьируются от фарсовых еврейских рассказов по мотивам нахцерерских легенд, до сюжета о Леноре, который восходят к балладам Августа Людвига Бюргера о невесте солдата-нежити (1733). Например, история из деревни в районе Bóbrka о еврейском трактирщике, чья вампирская природа раскрывается, когда черному коту, в которого он превращается каждую ночь, отрезают ухо. На следующий день у еврея перевязано ухо. Он жалуется на то, что теперь над ним смеются и люди, и упыри.

В журнале Общества этнологии во Львове «Lud», издаваемом с 1895г., периодически появляются сказки, в которых призраки или ожившие покойники играют свою роль. Например, в 1902г. краковский профессор Бронислав Густавич опубликовал отчеты, которые он составил во второй половине 1870-х гг. в рамках исследования флоры и фауны Львовской области. Повесть из деревни Звенигород носила название «Упыри распространяют эпидемию». В ней два оживших покойника появляются в виде собак, которые пытаются убить друг друга и тем самым вызвать заболевание крупного рогатого скота. Рассказ «Упыри» из села Янов (ныне Ивано-Франков) касался эпидемии холеры 1831г. Кроме того, учитель Антоний Севиньский из городка Бучач в 1906г. издал серию народных сказок.

Что касается Белоруссии, то по данным исследования, проведенного петербургским судeбным чинoвником Левенстимом, в середине XIXв. в Новогрудском районе во время эпидемии холеры имели место не только осквернения трупов, но и прямые человеческие жертвы.

В 1848г. произошел следующий случай: священник сообщил волостному судье, что крестьяне против его воли расправились с женщиной в целях борьбы с холерой. В ходе слушаний крестьяне заявили, что названное лицо просто стало первой жертвой холеры и, вообще, ведьма. Фельдшер Рубцов заявил перед судом, что женщина вела аморальный образ жизни и умерла беременной. Для того чтобы установить обстоятельства, суд осмотрел могилу. И действительно, ребенок — был. Но уже не в утробе матери, а в гробу. На всякий случай оба трупа проткнули осиновыми колышками.

В 1896г. белорусский учитель Павел Демидович прокомментировал народные верования своей родины в журнале «Этнографическое обозрение». По его мнению, необходимо делать различие между ожившим покойником, который появляется во сне или наяву, когда его покой в смерти нарушен, и «вупoром», покойным лихоимцей, который продал свою душу дьяволу и теперь приносит вред живым.

В общем, Россия, может и «родина слонов», но вот вампиры «в средней полосе России», несмотря на утверждения некоторых несознательных товарищей, как-то не прижились, хотя сам термин «упир» появился в Древней Руси еще в XIIв. и даже бытовал в качестве ругательства. Он просуществовал на территории Западной руси, Малороссии и старой Польши до XXв, с XVIв. использовался в основном в фольклоре украинцев и белорусов, но и там понятие «упырь» использовалось в качестве описания человека порочной жизни. Практически все известные и описанные случаи — относятся к Малороссии, Литве и Белорусии. С другой стороны, именно старорусская литературная традиция (в её украинской ветви) с вопросом разобралась наиболее подробно. В дошедших до нас судебных делах «упыризм» и контрмеры воспринимаются, скорее, как проявление массовой истерии, вызванное тяжёлыми обстоятельствами. Вдумчиво же и «на научной основе» с этим разбирались только европейцы.

С открытием вампиров на габсбургской военной границе с Османской империей (около 1730г.) у «просвещенной европейской общественности» появился ещё один кирпичик в фундамент отрицательного эквивалента собственной цивилизации. Для Западной Европы «упырь - вампир» становится антиславянским стереотипом, который в эпоху национализма применялся не только по отношению к Юго-Восточной, но и к Восточной Европе.

Денщики Петра Первого - Василий Иванович Суворов

Начало рассказа о денщиках: Денщики Петра Первого.

Заканчиваю рассказом о десятом денщике Петра.

Генеральный войсковой писарь – высокая административная должность в войсках XVII века. Начальник канцелярии, управляющий делами – сейчас эту должность идентифицировать непросто. Настолько важная должность, что сам царь крестил сына генерального писаря Ивана Григорьевича Суворова! Для сравнения: знаете, у кого еще царь Пётр был крёстным? У будущей императрицы Анны Иоанновны.

Подросший крестник стал денщиком царя. После смерти Петра был помещен в учебный полк, откуда вышел бомбардир-сержантом, и продолжил службу в Преображенском полку до звания капитана. Нет уточнений, почему Василий встал на стезю прокурорскую. Наверное, как-то специализировался во время полковой службы. Выйдя из полка во времена Анны Иоанновны, занял должность прокурора полевых войск. С нее перейдя в звании полковника к надзору в Берг-коллегии (предок нынешних министерств промышленности, природных ресурсов и науки, да и оборонного комплекса). Т.е., надзирать за правопорядком в индустрии. Щепетильной честности служака прославился тем, что выставил обвинения главе коллегии. Скандальное дело дошло до Правительственного сената.

Ко времени вступления на трон Елизаветы Петровны имел чин генерал-майора. Считай, родственник императрицы, он был назначен членом Военной коллегии. Чин для такой должности был маловат, но… Когда-то, интересуясь молодыми годами А.В. Суворова, нашел в одном тексте упоминание о существовавшем при Елизавете «ближнем совете», состоявшем из трёх человек: Бутурлин (уже прочли о нем? Денщики Петра Первого - продолжение), Ганнибал и В. Суворов.

Стал главным интендантом армии. Помните, и его сын начинал службу интендантом. Пишут, что интендант-бессребреник потратил на снабжение войск во время Семилетней войны целое состояние – 300 тысяч своих рублей. Наверное, совсем разорился бы, но был отозван из армии и назначен сенатором.

После занятия русскими Кёнигсберга послужил в нем губернатором. Об этом интересно написал в своих мемуарах А. Болотов, который служил там, в губернской канцелярии и почти приятельствовал с Суворовым. Оба были любителями знаний и вели в свободное время беседы на всякие научные темы. Болотов, не без основания, слыл самым разносторонне образованным офицером в тех краях. Суворов оказался не менее широко образован.

А.Т. Болотов (1738-1833). Прославился как агроном-новатор и издатель специальной литературы на сельскохозяйственную тему.

«Губернатор наш был во всех делах знающ. Никому не давал водить себя за нос. Своими стараниями не только сократил многочисленные расходы, но почти на целый миллион увеличил доходы с сего маленького государства» - вспоминал Болотов. Мемуаристу было с кем сравнивать, ведь Суворов был третьим по счету кёнигсбергским губернатором. Да и в губернаторы Кёнигсберга попал будто случайно благодаря сыну. Но это особая тема. Знайте, что известная нам манера изъясняться короткими, порой афористичными фразами, свойственная Александру Васильевичу, досталась ему по наследству от отца. Цитаты, приведенные в мемуарах, совершенно точно суворовские. Без уточнения невозможно определить отцовские они или сыновьи.

Пётр Третий аннулировал все достижения России, случившиеся по итогам Семилетней войны. Наследники славных петровских дел такого простить не могли. Василий при всхождении на престол Петра Третьего отдал город обратно пруссакам. И поспешил в Петербург, где примкнул к заговорщикам.

Пётр Третий, как и его предок, имел собственное потешное войско. Это войско не было российским. Хоть вступить в него мог человек любого происхождения и национальности, но финансировалось оно не за счет имперской казны, а за счет герцогства. Из которого происходил наследник престола русского и герцогом которого он оставался. Елизавету Петровну, подсаженную на престол кончиками гвардейских шпаг, беспокоило присутствие рядом с Петербургом иностранного контингента. Однако, и польза от этого была. Голштинское войско было организовано по последней европейской практике. Оно было своеобразным испытательным полигоном, где отрабатывалась новейшая тактика боя, испытывались новые виды оружия, новые элементы военной одежды. В войске были подразделения всех тогда существовавших родов войск. Но общая численность их не превышала 2500 человек.

Как личная, преданная охрана, такой контингент в те времена был вполне достаточен. Как быть заговорщикам? Послать к ним Василия Суворова! И тот приехал в Ораниенбаум и разоружил голштинцев.

Новая императрица поручила Суворову щекотливое дело политического сыска. Императрица признавала, что у Суворова нюх на дела, достойные Тайной канцелярии. Однако, признавалась, что ей приходится «держать в узде его суровость».

Василий Суворов очевидно имел коммерческий талант. Помните, доходы с кёнигсберга повысил. В конце своей деятельности руководил процессом распродажи неперспективных казенных земель. По-нынешнему - приватизацией занимался.

Незадолго до смерти купил дом в Москве, возле Никитских ворот. Похоронен был у церкви Преподобного Фёдора Студита. Могила не сохранилась.

Вот и все, что узнал про денщиков Петра. Может, был еще кто-то не упомянутый? Перефразируя классика: кто знает более, пусть пишет далее:))

Жители Людвигслюста и погибшие узники концлагеря Вёббелин

Жители городка Людвигслюст (Ludwigslust) выносят из бараков тела погибших узников концлагеря Вёббелин (KZ Wöbbelin) для захоронения.

Жители Людвигслюста (Ludwigslust) хоронят погибших узников концлагеря Вёббелин (KZ Wöbbelin) перед дворцом в центре города.

Жители Людвигслюста (Ludwigslust) и полицейские у тел погибших узников концлагеря Вёббелин (KZ Wöbbelin).

Жители Людвигслюста (Ludwigslust) проходят мимо тел погибших узников концлагеря Вёббелин (KZ Wöbbelin) на месте их захоронения перед дворцом в центре города.

Командование американских частей, освободивших концлагерь вблизи Людвигслюста, предписало жителям города осмотреть бараки концлагеря, а затем принять участие в церемонии захоронения тел узников.